海派古镇朱家角

海派古镇朱家角

要看未来的上海到浦东,要看现在的上海到黄埔,要看过去的上海就到朱家角。当上海浦东还是一个小渔村的时候,朱家角已经繁华富庶了一千年,给现代和未来的上海沉淀了传统与开放、古典与现代兼容并包的精神基因。

水乡古镇千年繁华如许

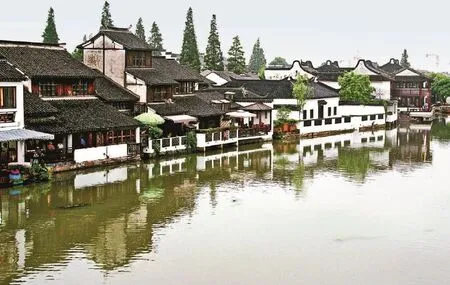

水镇悠悠,黛瓦白墙负河而立,漕港河里碧波荡漾,河中舟楫林立,两岸商贾云集,石孔桥上游人如织……这是有着1700年历史的上海古镇朱家角。

朱家角早在三国时期便是成型村落。宋元期间,这里是一个名叫“朱家村”的富足小集镇。小镇连通了漕港河、朱泖河、淀浦河、淀山湖、太湖等水系,水运航道宽阔,四通八达,贸易日益繁盛。至明代时期,朱家村改名为珠街阁,又名珠溪、珠里,俗称角里。是时,米市、油市、布庄、钱庄……纷纷涌入角里。“长街三里,店铺千家”,南北百货,各业齐全,于是在当地更有了“三泾(朱泾、枫泾、泗泾)不如一角”之说。上海最早的邮局、发电厂、米市、布市都是在朱家角诞生的。时至今日,朱家角不负往昔,繁华依旧。九街沿河而伸,千幢明清旧宅依水而立,三十六座石桥古风犹存……两岸商铺所用房子就是明清古民居。不经意抬头,就能看见雕刻精致的木雕、石雕,穿越了历史的烟尘,静默而温柔地守护着古镇。

珠街阁三十六桥古风犹存

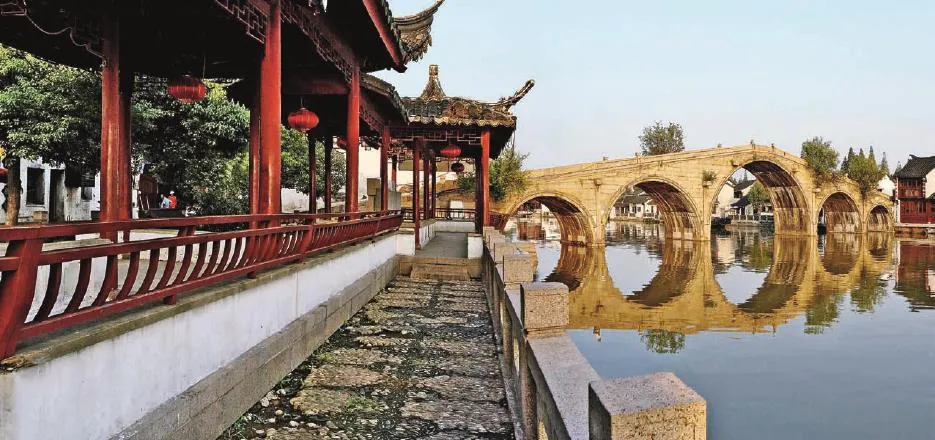

漕港河如同摇曳的玉带,静静地横卧在珠溪、井亭之间。千百年来,两岸居民靠舟楫往来,沟通青昆两邑。清《珠里小志》记载了漕港河有三十六座桥。至今,大部分石桥仍然忠实矗立在河上,肩负着承托历史的重任。“潮声喧走马,平分珠浦浪千重;帆影逐归鸿,锁住玉山云一片。”这副对联记载的是上海地区最早、最大的五孔联拱石桥——放生桥。明朝隆庆年间,漕港河两岸商民依然依靠摇船渡江。明远庵里性潮和尚,为方便百姓来往远,花费十五年时光终于募得善款,并与当地居民一起筹集劳力和物资,历经风雨,才筑起了这座迄今江南地区最大的五孔石拱桥。

除了放生桥,朱家角有着四百多年历史的泰安桥、三百多年历史的平安桥和九峰桥,以及龙安桥、万安桥、安定桥、绿野桥、春雨桥、玉阶桥、普安桥、接秀桥、咏风桥等,共同守护着两岸居民的安全,带来了一方风水和平安。

2006年,朱家角镇整治大淀湖时,出土一原始人头盖骨。经专家鉴定,已有近6000年的历史,故被称为“上海第一人”。从此,朱家角就有了“上海源”之说。

放生桥横跨于漕港河上,长如带,形如虹,因而得名“井带长虹”。几百年风雨沧桑,风韵如旧。

海派古镇的特色民居

与乌镇、周庄、同里相比,朱家角用“海派古镇”形容是再恰当不过的。作为勾连八方的航运码头,朱家角自古繁华和富庶,迎接八方来客,成就了海纳百川的大情怀。

尽管朱家角千幢古建奏着“江南风”的主基调,但行走其间,海派文化依然大胆张扬。其建筑在融合了周围地区民居多种风格的基础上,而又有独创,涵大隆酱园和大清邮局的老石库门,证大朱家角的江南民居,“江南第一茶楼”的红砖大厝,西湖街上的吊脚楼,都是海派元素鲜活的载体。

朱家角小镇总是主动地吸取着世界精华,然后统统收纳其间,不管是建筑的、宗教的,还是艺术的、文化的。古镇上不仅有圆津禅院(佛明清时期很多乡绅富商、名人雅士在朱家角镇大兴土木建房成风,留下了很多风格各异的古建民宅。古镇上不仅有圆津禅院(佛教)、城隍庙(道教),更有天主教堂,可见朱家角镇的“大市情怀”。

朱家角小镇总是主动地吸取着世界精华,然后统统收纳其间,不管是建筑的、宗教的,还是艺术的、文化的。

西湖街上多是江南民居的青瓦飞檐,甚至带有水上吊脚楼的独特风韵。很多民居的屋脊就像航船,暗含水乡民居的特征。屋脊之间互相错落,高低起伏,充满层次感和音乐感,呈现出一种流动的美。

“江南第一茶楼”是典型的红砖大厝。茶楼创建于清朝末年,除楼身采用砖石结构外,其余全部采用木结构筑成,木制廊檐上的斑驳印记在吟唱着百年历史的沧桑。尽管整体楼身俨然一副江南民居的姿态,但拱形砖石门依然透露出老上海石库门建筑的风韵。只是三联门拱,如此壮观的场景,还是少见的,足见古人“西为中用”的大胆和魄力。大清邮局是一座中西合璧的老上海石库门。邮局创于清光绪年间,破旧的“大清邮局”门帘上,依稀透着古韵。红砖门拱足有二层楼高,豪华气派,门楣上的旋花砖雕,散发着浓郁的海派气息。两旁“大眼粗眉”的落地窗,亦与对面的中式方窗相视而觑。

朱家角小镇总是主动地吸取着世界精华,然后统统收纳其间,不管是建筑的、宗教的,还是艺术的、文化的。

上海市青浦区区长夏科家

“未来5年,青浦区将加大朱家角镇基础设施建设力度,整修道路,解决老百姓就医、购物等不方便的问题。其次,加大污水处理力度,让河道里的水更清。再其次,寻找合适的经济增长点,提高当地群众的生活水平。我们针对该区域施行的政策是“大健康、大旅游、大文化”。“大旅游”就是发挥古镇的人文资源优势,让更多的人来旅游,带动就业。“大健康”就是在区域规划里发展一些高端的医疗、养老、保健产业。“大文化”就是把文化这张牌打造成区域名片,引进一些大项目和高端旅游资源,以带动就业,提高生活水平。”

上海市青浦区文广影视局局长曹伟明

“目前,朱家角镇引进的两个文化大项目都是与水相关的,一个是谭盾的水乐项目,反映的是水乡古典、禅意音乐;一个是张军昆曲《牡丹亭》,运行得很好,吸引了很多游客专程来欣赏,带动了当地特产业发展。我们选择文化项目的标准:一是老百姓要获利,二是项目与当地的生态相吻合。引进的文化项目要能和谐地嫁接到当地的生态环境中。目前朱家角镇每年都举行国际水彩画双年展、上海朱家角水乡音乐节、世界华人龙舟赛等活动,能吸引数百个国家和地区的选手参与,让海派文化走向世界。”

对于文化古镇的开发利用,既要考虑其经济价值,也要考虑其文化、生态等价值,适度开发,才有可能创造更大的价值。

传统与现代交融的朱家角文气

朱家角的文气绵亘而来。今日,行走朱家角,各种文艺馆依然遍布大小角落。不管是老地新建的朱家角人文艺术馆、商都里满园纯设,还是老店新开的全华水彩艺术馆、延艺堂,四处都能感受到浓郁的艺术气息。

朱家角北端美周弄,两株夫妻银杏古树参天。朱家角人文艺术馆悄悄依树而立,凑耳倾听老树讲老镇的千种故事、万般风情。然后,将听到的故事,刀笔成一百余幅油画和雕塑,向人们集中展示着朱家角当地的历史人文、古韵风貌和民俗风情。

正是朱家角不俗的艺术基因,受到了全国水彩画家的青睐。全华水彩艺术馆设于西井街原马家食府内,临河而立。这是一个新旧合璧、江南庭院式的专业水彩画展馆。院外河道纵横、水波荡漾,园内花草繁盛、水彩绽放,水乡和水彩在这里完美交融。

江南水韵,自然少不了江南特色戏曲、音乐的伴奏。课植园里的大戏台,在“昆曲王子”张军的努力下,又恢复了往昔的繁荣。每每吴侬软语的唱腔兴起,这里便人山人海,仿佛重现了咏珠曲社的完美复兴。

朱家角是一个包容的艺术小镇。有古戏曲的复兴,也自然有现代音乐的繁荣。谭盾水乐堂便是专为水乐演出而量身打造的音乐空间。水乐堂与圆津禅寺隔水相望,本是一座古宅,经过改造,成为水乐的表演空间,金属屋顶正中间的一个大洞成为整个演出的点睛之笔。每当实景水乐《天堂顶的一滴水》开始表演时,一滴水从天顶的洞口碰出,与乐队的水锣、水音琴等水乐器碰撞出玄妙的音律。彼时,圆津禅寺的僧人在河对岸的寺庙清华阁二楼诵经,河面上过往的船只,剧场外的水池倒影,所有这些,正是水乐与朱家角的建筑、生活与景观的完美交融。

水乐堂的华丽交响,恰是今天朱家角的一个缩影。在这里,古建筑可以成为新艺术的表演场;同样,现代建筑也可以成为古老传统文化的展厅。无论是建筑的、艺术的还是生活的,新与旧完美交融,和谐共生。

朱家角,有乡愁,也一直向前。