张彦匠 心即坚守之心

张彦匠 心即坚守之心

张彦,北京人,1965年生出于砖雕世家,北京砖雕大师、“砖雕张”第六代传承人,北京市砖雕项目唯一代表性传承人,中国微型古建筑创始人。

何谓匠心?老北京“砖雕张”第六代传人、知名砖雕大师张彦的理解是,责任、坚守与传承。自六岁时拿起那第一块青砖起,张彦就未曾放下,这一坚持便是四十余年。四十余年里,他看尽时代变迁,饱经生活风霜,却依然坚守在传统匠人奋战的第一线。责任铭刻岁月。今天,他一如既往地坚守着传统砖雕工艺的 品质高地。

《减字木兰花·雕阑香砌》

宋·韦骧

雕阑香砌。红紫妖韶何足计。争似幽芳。几朵先春蘸碧塘。玉船金盏。谁谓花神情有限。绰约仙姿。仿佛江皋解佩时。

在京城古建领域,说起“砖雕张”,匠人们便不得不肃然起敬。数百年前,“砖雕张”先祖自南京征召来京造皇城至今,已传承六代。如今第六代传承人,便正是誉满界内的砖雕大师张彦。

自六岁拿起那第一块青砖起,张彦就未曾放下,这一坚持便是四十余年。谈起六岁时入门学艺,张彦仍然记忆犹新。那时,每日天未曾亮,张彦便须起床磨砖。水磨青砖,是砖雕入门必修技艺。在昏暗的煤油灯下,小小少年开始了一天的磨砖功课。一个时辰下来,已是汗流浃背,甚至能听到汗滴入水的声响。但任何的苦累都不能成为停下的理由,唯有当鸡鸣唤来第一缕晨曦,才能慢慢“鸣枪收兵”。

每每当张彦提出任何其他的学习要求时,都遭到了父亲的拒绝。他的功课始终就是重复着简单而乏味的磨砖动作。而这一坚持就是三年。这在常人看来,简直有些“不可理喻”。但是小小张彦却似乎继承着祖先的遗传,从未抱怨,而是从每一次的磨砖功课中,悟出新的心得。他说,磨砖之于砖雕,正如马步之于武术,表面上练的是磨砖,实则练的是一个匠人的“科班”基本功,是一个匠人的耐力和意志力。待基本功扎稳,张彦才能逐步接触真正的砖雕技艺打样稿、打坯、修光等工序。

打样稿,简单来说就是将图稿的线条轮廓勾出,再通过手打墨粉拓印到砖雕上。但这一看似再简单不过的工艺,实则并没想象中那么简单。张彦说,匠人须先吃透图稿,分清主次,才可勾出完美线条,完成打粉。打样稿是雕刻的重要基础,再有经验的匠人,都不敢贸然“下笔”。好样稿,才能出好砖雕。

“砖雕处处显功力,尤其雕刻这关更是大有学问。”说着说着,张彦不禁又用手开始在面前的砖雕上开始比画起来。他专注的眼神,闪着一个匠人的智慧光芒;他游刃的刀功,透着一个匠人的细致沉稳……忽然间,他停下来,指着雕刀顿了顿说,磨刀又是一项入门基本功。如果磨不出好刀,自然亦雕不出好画。磨刀工艺则全凭匠人的功力,磨刀时把握的角度和磨刀时间的长短,都会影响雕刀的面相和刀工。曾有学徒在初学时试图偷工减料,将面相上好的雕刀交给张彦,张彦一看便说“时间不足,火候未到”。这让这位自认为天赋过人的学徒吃了一惊,从此再不敢投机取巧、蒙混过关。张彦之所以依然能如此神一般地分辨出学徒是否蒙混过关,正是来源于他几十年如一日的坚持。

“几十年如一日”,说来淡然,殊不知这六个字的对张彦来说,却饱含了太多的风雨沧桑。几十年间,社会变迁,新老更替,老工艺已几近濒危,许多手艺人承受不住“变革”而纷纷改行。然而,无论时代如何变迁,却从未摇动张彦的匠心执着。他始终不离不弃,为了当年那句在父亲面前许下“坚守祖业”的承诺,也为了自己心中不忍舍弃的渴望。说到这儿,张彦不禁热泪盈眶。

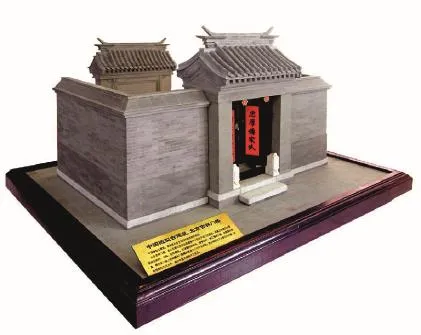

为了坚守这份田地,张彦吃尽了不少苦头,甚至为研究微型砖雕、微型古建而几近倾家荡产。他曾跑遍河北、山东、安徽、山西、江苏等地,寻求微型砖雕烧制工艺,但均以失败上世纪80年代开始,张彦便开始研究微型砖雕和微型古建。历经无数挫折后,微型砖雕终于研制成功。然后,他在此基础上,以老北京四合院建筑为蓝本,首创了“中国微型古建筑”,填补了一项中国古建结构研究的空白,博得世人一致称赞。告终。无奈,他只得自己硬着头皮一次次试验。记不清烧过多少座窑,数不清烧坏过多少块砖,直至一日山穷水尽处,才终得来一枚袖珍小青砖。这枚小青砖令他激动了三日三夜,鼓舞着他继续前行。皇天不负有心人,在经过二十多年的研究后,终于成功研制出微型砖雕,并在此基础上首创了“中国微型古建筑”,博得业界拍案叫绝。

如今,年过半百的他,视力已大不如从前,但他依然坚守着一个匠人的职责,坚持在砖雕制作第一线,拿上他最心爱的雕刀,一笔一画地雕刻着,打磨着。他说,每完成一件作品,便如同自己的孩子诞生一般,令他兴奋不已。说着,张彦的脸上闪过一丝红晕,绽满了幸福的笑容。

上世纪80年代开始,张彦便开始研究微型砖雕和微型古建。历经无数挫折后,微型砖雕终于研制成功。然后,他在此基础上,以老北京四合院建筑为蓝本,首创了“中国微型古建筑”,填补了一项中国古建结构研究的空白,博得世人一致称赞。