安徽应用型本科高校联盟学报网刊建设的思考

张永军, 缪群道

(合肥学院 a.学报编辑部;b.发展规划处, 合肥 230601)

安徽应用型本科高校联盟学报网刊建设的思考

张永军a,缪群道b

(合肥学院 a.学报编辑部;b.发展规划处, 合肥230601)

为实现安徽应用型本科高校学报资源共享,构建高质量、开放的联盟高校网刊体系,分析了应用型本科高校学报的现状,指出联盟高校网刊建立的必要性与可行性,并提出具体的创办网刊操作流程,并讨论了出版网刊的意义及其局限性。

应用型本科高校;高校联盟;网刊;高校学报

互联网时代的来临不仅极大地改变了人们的生活、工作方式,同样也改变了人们获取专业知识的方式。作为传播专业学术思想的高校学报,在互联网时代同样面临着数字化、专业化、发展网刊的新变化。有学者以知网版“中国高校系列专业期刊”为例,探讨了高校文科学报专业网刊的发展策略问题,提出在此新模式下中国高校文科学报如何做大做强以及如何提升中国文化软实力问题[1]。在通往名刊工程 “专、特、大、强” 目标的道路上, 有着四大问题需要解决:如何实现专业化转型、 如何打破高校门户之见、 如何适应数字化发展、 如何应对期刊评价。名刊学报应共同构建专业化、集约化、数字化的高校名刊平台, 以求突破瓶颈[2]。然而,目前虽然各学报都建立了自己的网络,部分高校还将数字化期刊发布于网上,但面对网刊的发展仍然存在许多认识和实际操作上的误区,具体表现在:一是缺乏网刊发展理念;二是互联网思维还需加强;三是编辑手段上固步自封、缺乏创新;四是忽略内容建设的重要性;五是管理体制与组织结构落后[3]。也有学者针对网刊模式下的科技期刊网络内容构建进行了分析,指出在内容构建时,应加强信息时效性、展示独特视角、增加视觉冲击力等[4]。所有的学者关注的要么是“高、大、上”期刊群,要么是网刊发展策略研究,一些地方高校学报在应对网刊时如何发展这一问题时基本无人问津。基于上述原因,本文将对安徽应用型本科联盟高校学报如何面对网刊发展进行一次有意义的探讨。

一、安徽应用型本科高校联盟基本情况与联盟高校学报现状

2008年12月26日,应用型本科院校建设研讨会暨安徽省新建本科院校第五次协作会在铜陵学院召开,会议提出:为了优化高等教育资源配置,提升办学效益与竞争力,14所本科院校成立安徽省应用型本科高校联盟,又称之为“安徽省行知联盟”。联盟重点工作是:大力推进产学研合作教育,加强各联盟高校间的合作与交流;大力开展“双能型”师资队伍建设;积极开展专业认证工作的研讨与交流;继续开展课程建设的合作与交流,着力推进MOOC示范课程建设。当前联盟成员已经发展到了19家会员,其中13家有公开出版的期刊,分别是:《合肥学院学报》《应用型高等教育研究》《安徽科技学院学报》《宿州学院学报》《铜陵学院学报》《皖西学院学报》《黄山学院学报》《蚌埠学院学报》《巢湖学院学报》《合肥师范学院学报》《滁州学院学报》《淮南师范学院学报》《池州学院学报》。联盟高校中没有一家编辑部能够出版专业性期刊,原因是:第一,资源有限性。每家联盟高校(合肥学院除外)只有一种公开出版的期刊,为了展示学校科研成果,也因为学报本身即是学校对外学术交流的窗口,使得学校只能出版目前的综合性刊物。第二,专业稿件局限性。目前联盟高校基本上都是综合性高校,专业设置比较全,但不够精,欲出版专业期刊,没有足够多的稿件;质量高的稿件多数作者又想刊登在专业性期刊上。第三,需求广泛性。各高校本校教师很多教研文章需要发表、科研项目需要有成果结项,大量的研究生毕业论文也需要发表。面对如此多不同学科作者的需求,联盟高校学报只能面对现实,继续办综合刊。

由于以上原因,联盟高校学报客观上存在“全、散、小、弱”的问题,需要一种全新的平台来做大、做专、做强。学科的多样性、刊物的综合性、各自运营的独立性、刊发文章的趋同性、读者与发行范围的狭窄性,都无法使得当下联盟高校学报形成规模效应;资金来源基本上是财政拨款,订阅量极少,无其他任何经济效益,总体上质量弱、实力弱,使得联盟高校学报所产生的社会效益也比较低。

二、联盟高校学报网刊建立的可能性与必要性

教育部和新闻出版广电总局于2015年3月13日联合下发了《关于进一步加强和改进高校出版工作的意见》。在该《意见》中明确提出:推动符合高校实际的期刊编辑部体制改革和机制创新,探索建立期刊编辑部分散组稿审稿、出版企业统一出版发行的运营模式。依托优质学术资源或优势出版平台,构建统一的学术期刊数字化平台,推动学术期刊数字化升级。

上述两部委鼓励同类型、同地区的出版单位开展联盟合作,共享出版资源和渠道资源,形成富有活力和竞争力的优势出版群;鼓励高校综合性学报向专业性学术期刊转型[5]。联盟高校网刊应坚持党的基本路线,遵守国家有关新闻出版方针、政策和法规,贯彻“双百”方针,注重理论联系实际,提倡学术争鸣,鼓励理论创新,紧紧围绕党的路线方针政策,以地方经济建设与社会发展为服务对象培养应用型人才,结合地方经济建设中遇到的热点难点问题,开展理论研究和舆论宣传,为地方经济与社会发展提供理论依据和决策参考。

安徽省应用型本科高校联盟已经成立,联盟高校中有各自的牵头专业,也已依据各高校牵头专业设置专业分刊,具体设置如下:应用型高教研究(合肥学院)、生物科学(安徽科技学院)、应用化学(宿州学院)、会计学(铜陵学院)、电子信息科学技术(皖西学院)、旅游管理(黄山学院)。目前合肥学院已经将办刊32年的《合肥学院学报(社会科学版)》更名为《应用型高等教育研究》,目的就是为从事应用型高等教育研究的学者与专家提供学术交流的平台,将目前应用高等教育研究的成果固化,为国家提倡的“地方本科院校向应用型高校转变”提供智力支持。可以说安徽省联盟高校学报向专业性期刊转换,此项工作已经在合肥学院落地生根。又因为多数联盟高校只有一种期刊,都去办专业性期刊显然不可能,那最好的方法就是走网刊模式,此举可以打破学校界限,每一院校集中展示某一学科的研究成果,充分发挥规模效应,使得各校发挥自身牵头专业的长处,将刊物办成有特色的专业期刊,整体有利于安徽高校学报的健康发展。网刊发展无疑是打破一校一刊、各自为政的有效途径。

三、网刊创办的操作流程

安徽省应用型高校联盟的学报编辑部应该结合本校的牵头专业承担相应专刊的网络编辑工作,在加大资金投入和确定网络编辑人员的前提下,应适时推出《安徽应用型本科高校网刊》中的《应用型高教研究》、《生物科学》、《应用化学》、《电子信息科学技术》、《旅游管理》和《会计学》6个专刊,刊期为季刊。随着时间的推移以及《安徽应用型本科高校网刊》影响力的扩大,再推出系列更多、更加丰富的专刊,从而将安徽高校学报中的优秀稿件利用互联网呈献给广大读者。具体实施步骤如下:

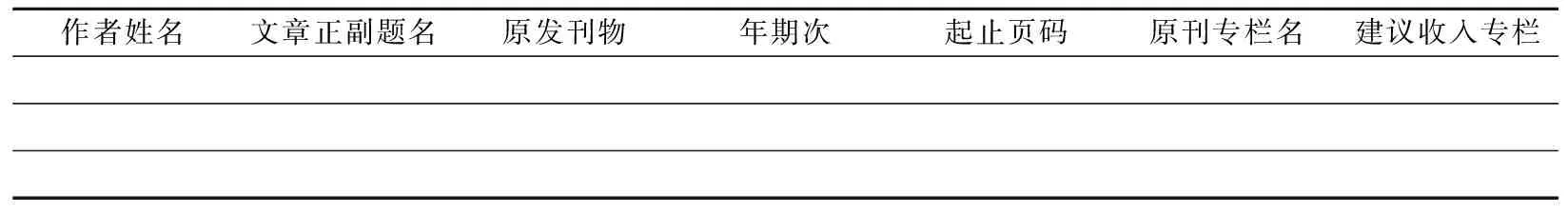

第一,加入网刊的安徽应用型本科高校学报编辑部在规定时间内向各分刊编辑部推荐本院学报刊发的优秀稿件3-5篇,同时填写网刊文章推荐表(见表1)。稿件选择应遵循客观、公正的原则,尽可能将原刊中最好的文章推荐出来,只有高水平的文章才能吸引广大读者前来阅读,网刊点击率才能上去,从而专家与学者才会将自己的好文章投向联盟高校学报,形成良性循环。

表1 《学报》文章推荐表

注:“起止页码”一栏如有转页,请写明转业页码,例如一篇文章页码为5-9,未完部分转至12页,则起止页码应写为“5-9,12”

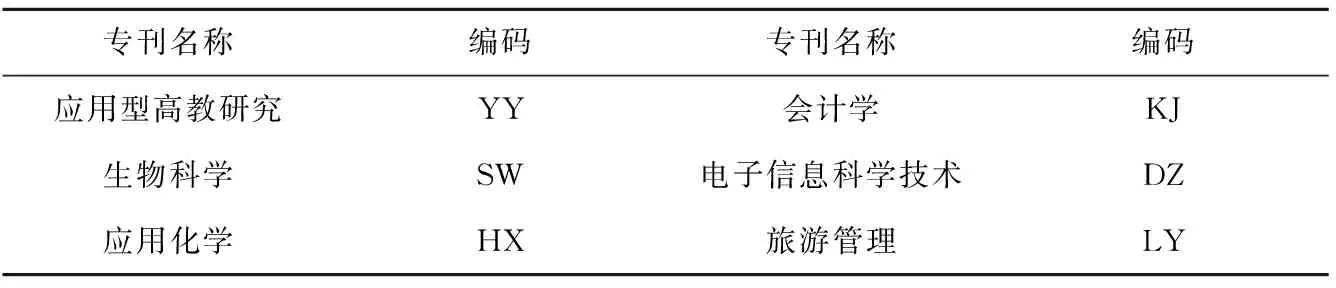

第二,专刊栏目设置须遵循一定的科学性、严谨性、专业性、明确性,例如《应用型高教研究》专刊中可设置以下一些栏目:“应用型高等教育理论研究”“应用型高等教育实践研究”“应用型人才培养模式研究”“应用型高校课程改革研究”等等。各专刊编辑部编辑(或者本校牵头专业的负责人)有权对联盟高校学报推荐的稿件进行二次筛选,最终出版的每期专刊文章篇数不超过30篇。对入选的文章须按照专刊栏目编排目录,并依照网刊文件命名规则对选定的文章重新命名(具体的专刊编码及原刊编号见表2、表3)。

网刊文件命名规则为:专刊编码+原刊编号+作者名+扩展名。

例如:宿州学院学报编辑部向《应用型高教研究》推荐一篇“张三”的文章,重命名为:YY(专刊编码)03(原刊编号)张三(作者名).doc。

表2 专刊编码对应表

表3 原刊编号对应表:

第三,联盟高校学报需从成员学报编辑中选择一名专职网络编辑负责与中国知网对接,因为中国知网为了减少错误的发生,只会与一名编辑联系出刊事宜。各专刊编辑部将确定的专刊目录(包括文章名、原载期刊名、刊期、栏目)及重命名打包发送给专职网络编辑,然后专职网络编辑再将所有的即将出版的稿件整体打包发送给中国知网。

第四,中国知网将会对所有本期推荐的文章进行深度加工,然后再将稿件加工后的网络期刊反馈给专职网络编辑,再由专职网络编辑反馈给各专刊编辑部审校。

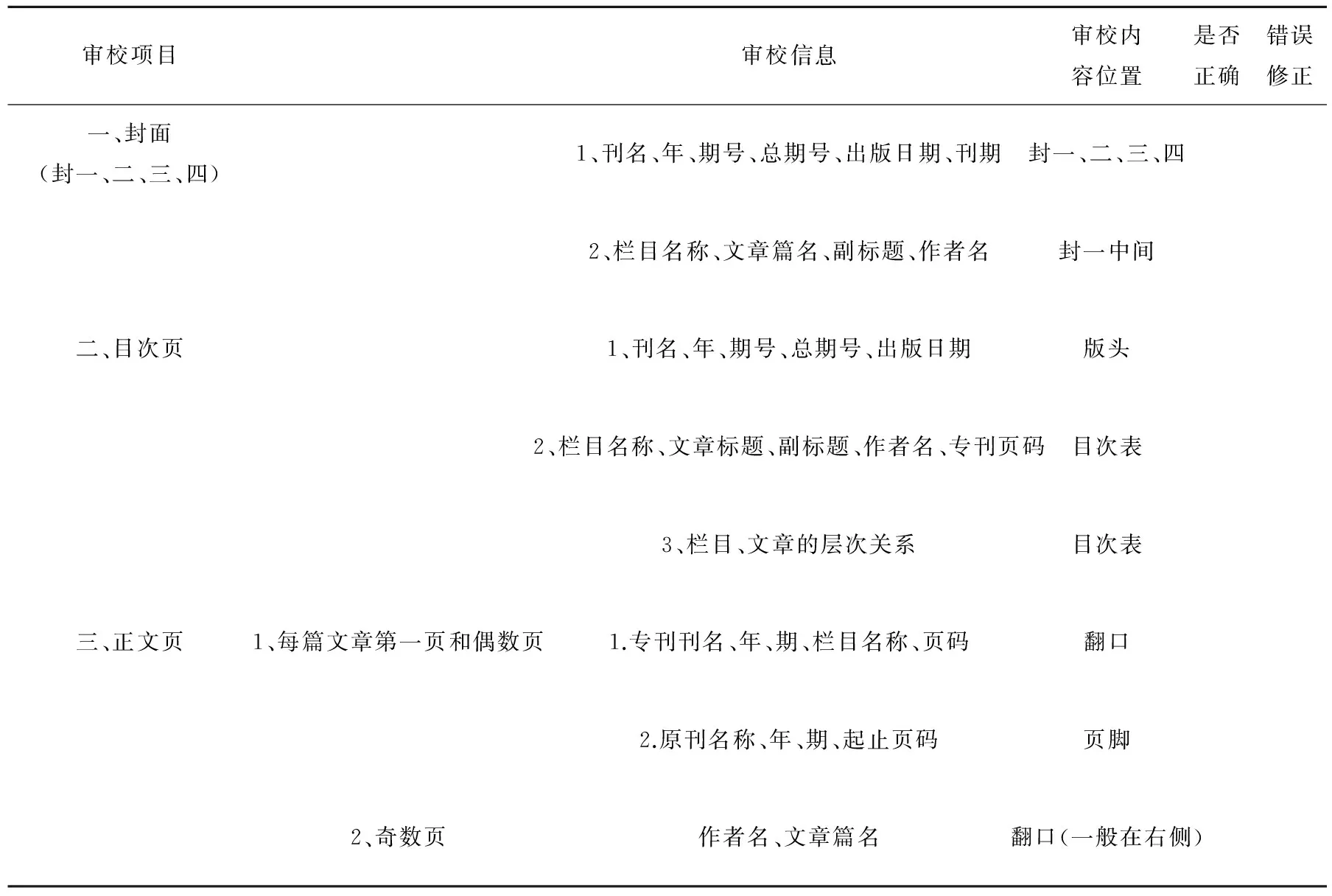

第五,各专刊编辑部对知网制作好的网刊进行审校,将审校后的修改意见统一提交给专职网络编辑,由专职网络编辑填写网络期刊审校意见反馈表(见表4)后,再反馈给中国知网。

表4 网络期刊审校意见反馈表

注:文章校样要求齐、清、定。

四、出版网刊的意义与局限

1. 出版网刊的意义

第一,网刊的关键词是专业化、集约化和数字化,是针对联盟高校学报的现实问题和困境而提出的。专业化对应的是联盟高校学报的多学科拼盘;集约化对应的是联盟高校学报的封闭办刊和门户壁垒;数字化对应的是联盟高校学报的传播困境。因此,网刊的创办目的明确,思路清晰。

第二,网刊是对期刊体制改革的主动应对。“网刊”的创办符合期刊体制改革的方向,是学报应对体制改革的主动革新举措,证明了在“转企”之外还有更可行的改革路径。“网刊”提高了学报的声誉,增强了学报的影响力,为学报争取了自己的利益和发展空间,增强了学报在改革中的话语权。

第三,网刊的创办增强了学报的共同体意识。“网刊”的创办在以数字化的手段解决纸本期刊问题的同时,通过联合编辑部、各专刊编辑小组的建立,打破了不同高校间的门户壁垒,增强了高校学报的危机意识、改革意识、共同体意识,初步形成了协作办刊的模式,为学报的共同发展奠定了基础。

第四,网刊的创办促进了学报对新时代的拥抱。“网刊”的创办使各刊对数字化从隔膜到熟悉,更加关注新技术在编辑和出版实践中的应用,新的办刊理念、办刊思维和办刊模式初步形成。

2. 网刊的局限性

网刊所针对的是纸本时代高校学报的综合性、封闭性、分散性等学科结构和布局不合理所带来的一系列体制弊病,尽管运用了数字化和互联网的技术,但在观念上还没有真正转变为互联网思维,纸本时代的“刊”与数字时代的“网”之间的张力并没有得到真正的缓解。

具体而言,“网刊”的局限在于:一是始终执著于“期”和“刊”;二是合作没能推进到全流程。

五、结束语

安徽应用型本科高校联盟网刊如若创办成功,不仅会改变独立运营、发表文章趋同、受众面狭窄、发行范围与发行量小、无法形成规模效应的现状,还将有利于专业化分工、提高出版效率、扩大读者群体、有效促进学报办刊的专业化与学术水平的提升。

[1]刘志新.高校文科学报专业网刊的发展策略——以知网版“中国高校系列专业期刊”为例跩[J].四川理工学院学报:社会科学版,2012,27(6):106-109.

[2]朱剑.高校学报的专业化转型与集约化、 数字化发展——以教育部名刊工程建设为中心跩[J].清华大学学报:哲学社会科学版,2010,25(5):5-27,158.

[3]武宝瑞.析学术期刊刊网融合变革发展新模式——以中国人民大学书报资料中心为例跩[J].出版发行研究,2014,(10):8-11.

[4]胡志强,栗延文.浅析网刊融合模式下的科技期刊网络内容构建跩[J].编辑学报,2012,(S2):98-99.

[5]中华人民共和国教育部、中华人民共和国新闻出版广电总局.关于进一步加强和改进高校出版工作的意见[DB/OL].(2015-03-13)[2016-03-13].http://www.wfpx.net/news-id-11911.html.

(责任编辑刘翠)

On the Construction of Network Journal of Application-oriented Local College Alliance in Anhui Province

ZHANG Yong-juna,MIAO Qun-daob

(a.Editorial Department of Journal; b.Department of Development and Planning, Hefei University, Hefei 230601, China)

To realize the journal resource sharing among application-oriented local colleges in Anhui Province and establish an open and high quality network journal system of college alliance, the development status of application-oriented local college journals is analyzed and the necessity and feasibility of network journal of college alliance are discussed. Then the specific process of the construction of network journal is proposed, and the importance and limitations of network journal are given.

application-oriented local college; college alliance; network journal; college journal

2015-12-03

中国科技期刊学研究基金(GBJXC1267);安徽高校省级人文社会科学研究项目(SK2013B084);2015年长三角共同基金支持项目(皖长合办函[2015]14号)

张永军(1975-),男,安徽合肥人,副编审。

C55

A

1008-3634(2016)03-0116-05