徽商在清代安徽省域市场经营与商业文化传播研究

陈敬宇

(1.合肥师范学院 文学院,合肥 230001;2.中国科学技术大学 人文与社会科学学院,合肥 230026)

徽商在清代安徽省域市场经营与商业文化传播研究

陈敬宇1,2

(1.合肥师范学院 文学院,合肥230001;2.中国科学技术大学 人文与社会科学学院,合肥230026)

文章从方志文献入手,重点梳理了明末清初之后徽商在安徽域内市场发育过程中的经营活动。认为徽商除继承在经济发达地区的经营方式之外,在安徽域内市场也形成了自己的经营特色,并逐渐把控了安徽地域市场的经济命脉,与地方区域市场的兴衰共命运,为清代安徽历史区域经济发展和商业文化传播做出了卓越贡献。

徽商;清代安徽;市镇;互动;基层市场

“无徽不成镇”是明清徽商盛极一时的反映,胡适之先生曾说:“一个地方如果没有徽州人,那地方只是一个村落。徽州人来了,就开始成立店铺,逐步扩大,把小村落变成小市镇了。”[1]2但学者在论述这个现象时一般是针对徽商在江南商业发达地区情形而言,殊不知,在封建社会末期,承袭全国市场体系形成的趋势,安徽区域市场也在不断地形成发育之中,徽商在其桑梓之地——安徽本地也不断扩张,他们的经营遍布安徽大江南北,占领当地市场、垄断城乡许多重要行业,甚至掌握当地经济命脉,徽州会馆往往成为当地重要建筑。徽商参与地方城镇的经贸和社会事业,与安徽境内市(集)镇经济和商业网络不断互动,传播其独特的商业文化,一些地方甚至也如长江流域一样,出现“无徽不成镇,无歙不成市”的说法。徽商的发展为安徽区域市场的形成和发展做出了卓越贡献,而这却是研究徽商的学者所没有重视的。

一、徽商活动分布与经营一般情况

因安徽域内各区域差异较大,本文仅据安徽省内区域市场地形地貌差异,将之分为皖南、皖中和皖北三个部分*安徽作为一个整体行政区域始于乾隆二十五年(1760)。明初,分为七府三州(滁州、和州、广德州),直隶南京。清入关后,其地初与江苏合称江南省,顺治十八年(1661)分居江南左市政使(使司设在江宁),康熙元年(1662)设安徽巡抚,康熙六年(1667)改江南左布政使为安徽布政使,乾隆二十五年(1760)由江宁移治安庆,安徽正式建省。此时,安徽计分作八府、五直隶州、四府属州,总共五十一个县。可见,明初到清末的安徽行政区域一直都处于变动之中,无法用统一标准来划分,因本文研究的是安徽域内市场,又有必要对域内的经济区域做出界定。故按照传统区分和近代以来政府官方文件和材料中一直沿用的说法,以域内相互交错的长江和淮河,将省域划分为三个独立的单元,为淮北平原、江淮之间和皖南山区,简称皖北、皖中和皖南。因安徽南北区域各具特色,所以三个区域在发展程度上也呈现不平衡的特征。故笔者在研究时选取这一时期的安徽区域作为分析对象。,这三个部分在地方商路系统下所形成的市场分布格局自成体系,形成独立的地区商业中心,三者又通过内部不同的市场层级网络,共同组成安徽省域统一市场体系,在明清不断发展完善。

明清文献中记载徽商在安徽域内城乡集镇活动的情况很多,笔者爬梳了相关的文献,择录如下:

(1) 皖南地区徽州本地是徽商的桑梓之地,为安徽域内的经济中心,此地的商业观念和经商活动异常发达。在此地徽商经营多以盐、典当、茶木为最著,其次为米、谷、棉布、丝绸、纸、墨、瓷器等。其中婺源人多茶、木商,歙县人多盐商,绩溪人多菜馆业,休宁人多典当商,祁门、黟县人以经营布匹、杂货为多[2]446。正所谓“徽郡商业,盐、茶、木、质铺四者为大宗。茶叶六县皆产,木则婺源为盛。质铺几遍郡国”[3]309。这种商业专业化现象在徽州本地大量存在,并形成了不同区域互补性的经济结构,如婺源商人专业化很强,多木业为主,茶商也比较多,所以婺源本地的盐业市场业是被休宁商人所垄断的,“婺食盐于浙,然以贫无盐商,凡婺之窝引,皆休商行掣告销。虽休兼歙利,而盐止于休,婺民则肩挑负诸土物逾岭,零星贸易*(康熙)婺源县志,清康熙三十二年刊本。。黟县虽然是相对比较落后的地区,但该地“……咸同兵燹,芜滋甚,吏怯于清丈”。人民“习贸迁耽逐末,忘本业。每召籍外之民垦殖,议三年获不责纳……”[4]305,由此可见经商仍然是黟县人民主要的经济来源。

在营利方式上,徽商在本地活跃首先表现在徽商善于利用徽州的资源优势。茶叶收购在徽商茶叶贸易中是第一个环节。清代徽州茶商收购茶叶,首选的最重要的茶区自然是徽州本土。《光绪十七年九江华洋贸易情形论略》中说:“业此项绿茶生意者,系徽州婺源人居多,其茶亦俱由本山所出。”徽商中有不少就是以贩卖木材起家的。徽州杉木输出量很大 ,南宋时严州官吏就以征徽杉税为全州的“利孔”。一些徽商不仅从事木材的转运贩卖,而且还置有山场,经营林副产品,发展特色产品等。可见,徽商的崛起与繁荣、徽州商业的发达与本地自然资源的有效利用是分不开的。

相对来说,该区域徽商规模和范围是最大的,很多徽商在本籍和外地均有店业,如黟县胡姓阄书记载“该家族在黟县、休宁和歙县共有店屋87号,在渔亭开设恒隆典,在歙县岩镇开恒裕典、在饶州开设裕泰号和启新号”。这样的家族在徽州很多[5]328。同治二年,休宁胡姓阄书记载这家商人除在本地有田和山产之外,在汉口、芜湖等地还有店屋多所,店本纹银2 267.43两[6]24。茶商吴荣寿先后在屯溪开设18家茶号,年制销多达二万担,年雇长期工300余人 ,临时工 700余人。可见徽商商业经营范围之广。

与徽州临近的宁国府是徽商活动的重要区域,《宁国县志》记载本县“俗尚简朴,不祟华丽,工匠所业不过木、石、陶、瓦、皮、铁、经、染之类,则列息设津者,多泾、旌、徽、绩等处分贩至此”[7]。徽商在宁国占绝对优势,因本地“土著少,客籍多”。 县志云“光绪年间,徽商独揽了全县百货、布匹、五洋等十几个行业的经营权,且多集中于县城和交通便利、人口密集的港口、宁墩、胡乐、东岸等较大集镇”[7]335。

芜湖地处皖南门户,与徽州相距五百里,“六邑之服贾者,咸以此为冲衢之地”[8]79-81,徽商络绎往返于芜湖和徽州之间,也有相当多的人移居落籍。“吾乡去芜阴四百里而近,乡人贾者,往往居芜阴”[9]卷十。他们凭借地缘优势与吃苦耐劳的精神,称雄于芜湖商界,如明万历年间休宁人汪一龙“在西门外大街创立永春药店,垂二百年,虔制散丸,四方争购之”*(民国)芜湖县志,民国八年刊本,卷五十八。,乾嘉年间婺源人李士葆“家故贫,弱冠佣工芜湖,中年贷本经商,家道隆起”;歙县商人阮弼在芜湖开设染纸,设立钢坊,人数众多。芜湖木业也几乎为徽商垄断,“在芜业木者,以徽临两群人为多,尤以徽人为最,故其堆放木材之处,谓之徽临滩”*(嘉庆)芜湖县志,民国二年活字本,卷六。。徽商在芜湖不仅修建了会馆,还在青弋江边开辟了“徽州码头”供徽商停泊船只。此类例子不胜枚举,王廷元教授早在1984年就发表了《论明清时期的徽商与芜湖》一文,用大量徽商在芜经商的史料,来证明芜湖是徽商主要活动场所之一。

因为明清时期,闽、浙、两粤等地的商品多从宣城入境至南京,宣城地区为江东通都大邑,徽商在此非常活跃,如休宁汪珊“字汝光,号罗峰。商于南陵之间,贸迁有无……积十余年,遂成大贾”[10]439,1142条,《汪氏统宗谱》卷168; “郑炳……少读书,以家计艰,遂就商赀裕”。 清末,徽商在郎溪建立徽州同乡会,“时有绩籍商人近千”。可见该地徽商势力之盛。

铜陵也是徽商活动重要地区,如“张廷树……歙人世服贾,余修其业而息之不亦可乎。乃行贾于铜陵之张弯潭,因家焉”[7]451。铜陵的大通镇是商业中心,此地徽商数量众多,徽帮为当地八帮之一。徽商每年都要在当地举办六邑灯会和新安灯会,在当地有巨大影响[11]26。即使在商业不甚发达的广德,徽商也是很活跃的,民初建立广德徽州同乡会时,“当时在广德的徽商有500余人,绩人占70%。”可见徽商在皖南的势力之盛。

(2) 皖中地区皖中腹地,虽然米粮贸易兴盛,但本地人士不善经营,从商者少,这为徽商的经营提供了契机,皖中各地也是徽商经营的活跃之地,徽商遍布皖中大小城镇和集市。

安庆是清代安徽政治中心,也是消费性强的城市,且位居长江中下游,交通便利,因此该地商贾辐辏。在宋之前,徽州六县的山民“多向舒、池、无为迁徙”,以谋生存。其后徽人多善贾,陆续来安庆经商,清乾嘉年间,徽商已达鼎盛时期。安庆城内外之较大钱庄、当铺、绸缎庄、布店、纸坊、茶叶号、南货号等等,多为徽商开设。徽商资金雄厚,经营行业广泛,掌握金融、物资,操纵市场,执安庆商场之牛耳;安庆附近之县镇,如潜山、太湖、宿松、望江均有徽商开设之店铺。县志记载吉水镇“盖郭内与吉镇异镇,属通衢,徽商居多,如京果海味之类俱籴于江广松扬之间,其价廉而利广,若列肆郭内许时所售与输值所需俱攘攘争于镇,其价较倍”[12]235。枞阳也是徽商活动的重要市镇,方志记载该地“为桐城首镇,鱼虾蕃衍,淄流相望,舟船来往,百货俱集,民多以贸易为业,徽宁商贾最多”*(民国)桐城续修县志,民国二十九年刊本,卷一。。徽商商号遍布安庆大小集镇,很多成为当地著名的老字号,如枞阳日兴茂南货糖菜号、石牌盛天长百货糖纸号,太湖及徐桥王信茂南货号、高河久伦布店等[13],都在当地起着重要作用。徽商在偏僻乡村也有集体活动的踪迹,如怀宁“有汪爷庙,在区家巷,祀越国公汪华”*(民国)怀宁县志,民国五年刊本,卷九,《祠祭》。。可见徽商遍布安庆城乡,深入每一个角落。

徽商在巢湖地区经商也是举族而居,如无为“明季初年男不过五万,丁女数虽无记载,然充其量不过与男等……后江南徽州人大行迁入,类皆经商而留居者”[14]421。可见从明代起,徽商在巢湖的势力就很大。清代婺源夏家宾“……随父贾于巢,遂家焉,性谨厚有长者称,历五世皆同居”;休宁“汪添祥出营什一于巢,逾三纪,大殖有家”[10]213,752条,(歙县)竦塘里人黄存芳“年十六,从父商于历阳,值生业中替,尝慷慨奋发。甫弱冠,即能与时俯仰,握计然之划,数年遂累千金。已而治鹾居市天门,审积著,察低昂,择人而任时,故财货日振,致赀累万。广土构堂,家饶益矣”[10]108,327条,(歙县)《竦塘黄氏宗谱》卷五《东庄黄公存芳行状》;歙县《许氏世谱》记许邻溪“年十四与添荣公挟囊东游,商于太平郡,有行义以信于人……于是又偕仲弟贾于太平郡之黄池,居积转输,日以赢足,……时转采抵庐江,为众商代言”[10]213,647条,徽商在当地有重要影响。

徽商也活跃在庐州府城乡之中。如合肥县,元代歙人毕仁16岁便在庐州开设茶叶店,充当坐贾。其父毕天祥则每年运茶数百引,充当行商。坐贾与行商结合,获得商额利润,知名于时[15]。早在明代歙县人许芳“知伯子滋善治生,乃命商游荆襄,营业庐州,居积几致万金,田产日赢”[9]318,1012条(歙县)《许氏世谱》第五册《明故处士许君德实行状》。清代歙人(王)友榄“商于庐,家渐饶裕,爱庐之风俗淳朴,买田千余亩,构屋数十楹”[9]292,930条,(歙县)《泽富王氏宗谱》卷四。

庐江县“商以行货,贾以居货,亦日用所必需,而庐江民悉土著,故为商贾者少,阙产惟谷,跃贷惟矾,皆外来之人兴贩。凡食用之物.多山、陕、徽、宁之人开设铺号,本地贫者力稿,富者食租而已*(光绪)庐江县志,清光绪十一年刊本。。徽商在其中也占有很重要的位置。

其他,仅道光《徽州府志》中记载的著名徽商就有胡师漠,“其祖服贾江淮而客死”;方如挺,“祖慕塘,以贾疫潜山”;许起鹏,“家贫,养母,寂水不赡,常负米江淮间”。像方如挺“祖慕塘,以贾疫潜山”*(道光)徽州府志.清道光七年刊本,卷六《人物志·孝友》。(卷六《人物志·孝友》)、“汪士铨父惟墀贸易潜山”、休宁朱德粲“贾于皖,尝成潜山县石梁”*(嘉庆)休宁县志,清嘉庆二十年本。,这样的人和事大多淹没在历史的烟云中,举不胜举。

(3) 皖北地区皖北虽然是商业落后之地,但在淮河水运的枢纽之地我们仍然能看到徽商垄断该地商业的忙碌身影。如六安地区是南北枢纽,“徽人商于缪六者众”*(嘉庆)黟县志,清同治五年重刊本,卷七 《尚义》。。歙人王发松“从商六安,岁久置田畴屋舍”[9]217,(歙县)《泽富王氏宗谱》卷四。徽商在明清时期垄断该地重要的物资销售,掌握其经济命脉。此处“商贾以盐为大,米麦豆谷贸迁者皆集于正阳、瓦埠诸镇,州城内负贩所舆不过布粟鸡豚及竹木器用而已”,“盐荚则来自淮阳,徽人掌之,土居无兴贩者”*(同治)六安州志,清同治十一年刊本。。1956年油印本《六安县志》也记载本县茶叶属于徽州和太平帮[16]122,可见徽商在该地盐茶贸易的垄断地位。因正阳地理位置特殊,所以成为凤阳关重要的关口,徽商在此经营粮食、盐茶、烟草、木材等业,实力也很盛。据传,六安叶集镇就是因叶姓徽商家族的经商兴盛而得名。

亳州“商贩,土著者什之三、四,其余皆客户”。其地也是徽商集中之地,康熙年间婺源查氏“查锡诰,弃读就商,俾兄专力下帷无忧内顾。客亳州,尝代邻解逋,免其鬻妻女,遐迩称扬”*(光绪)婺源县志,卷四十五《人物十二·质行五》,清光绪九年刊本。;与之同族的“查世祈,家故贫,服贾江北,境渐裕。亳之会馆、义冢,皆赖以经营”*(光绪)婺源县志,卷四十六《人物十二·质行七》,清光绪九年刊本。。《婺源县志》记载查氏家族成员,很多都在江北或者亳州经商,这里是该家族的聚集地。徽商还在亳州建立了规模宏大的会馆,方便徽州同乡的联系和交流。全椒“清代承平日久,民安耕读不习外事,客商多麋集于此,若闽若苏徽等帮商业最巨”*(道光)徽州府志,清道光七年刊本。。清歙县人“吴尚忍,父没,卜吉于滁之来安张浦,营赀费数百,不以累兄,丙子岁旱,运米以给族人,贫者病革”*(道光)徽州府志,清道光七年刊本。。

淮河岸边的淮南和蚌埠地区,也分布着许多徽商。如上窑镇,有徽商整族迁入的踪迹,存有凌复兴、复兴和、凌复泰等老店,都是当时较著名的店铺。该镇建筑多为出檐、马头墙,其风格明显受着徽派建筑影响[17]67-72。淮南洛河镇的汪姓,以前是徽州大姓,其始迁祖汪国士于明末清初从徽州潜口迁移至淮南洛河,在300多年的发展过程中,延续繁衍了13代人,人口增至2 000 多人,汪姓在洛河镇的发展过程中起到了重要作用,该镇汪姓商号林立,经营涉及盐业、酱园、糕点、京广杂货、纸彩作坊等[18]33-35。汪姓徽商直接推动了洛河镇的繁荣。

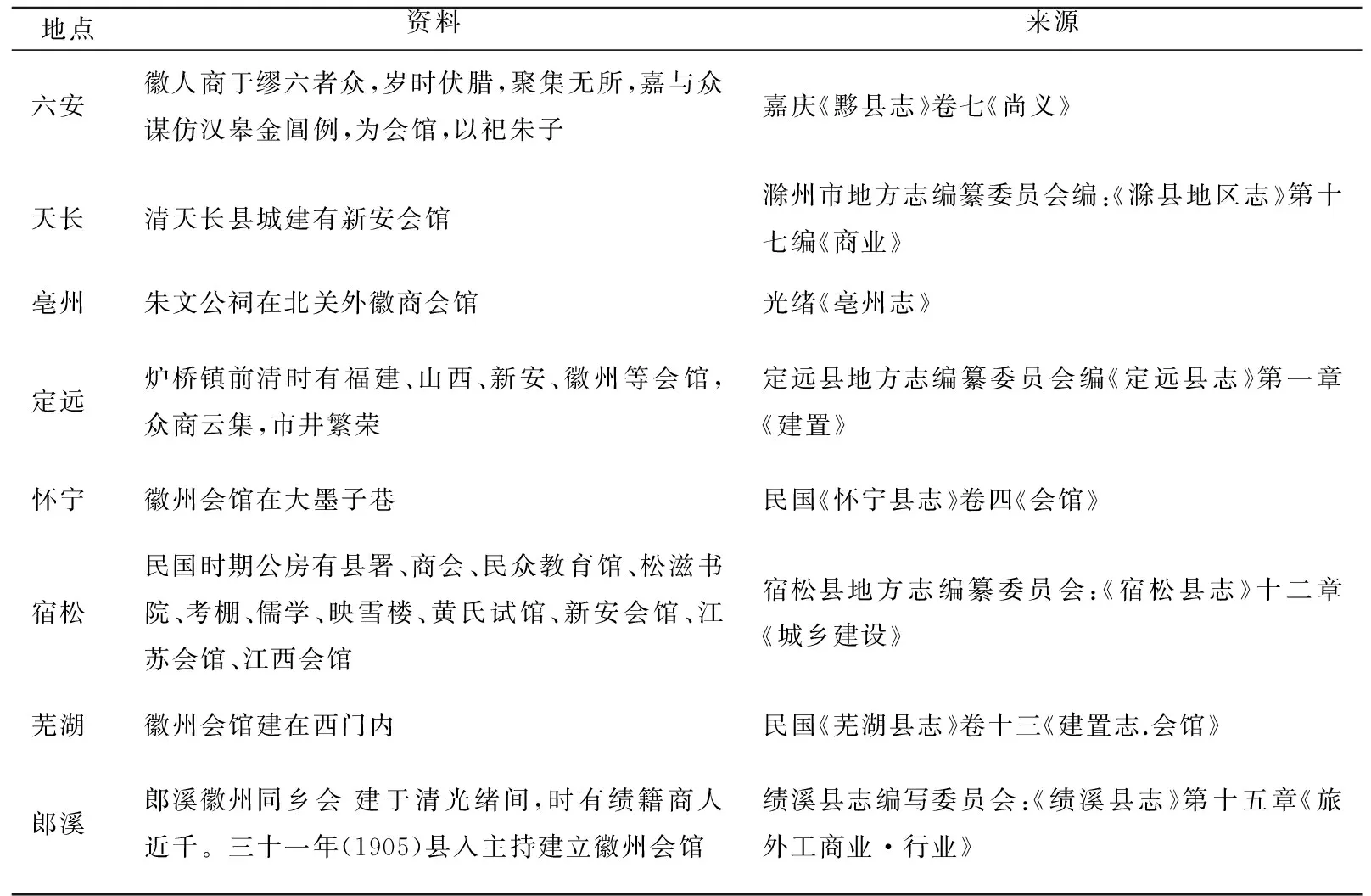

徽商在各地经营渗透到当地市场当中,其在安徽各地修建了大量会馆,也是徽商在安徽域内经营网络和商业繁盛的见证。笔者整理如下:

表1 部分徽商会馆在安徽分布统计表 :

总之,徽商在安徽境内已然遍布省内的边角旮旯,其分布按地域梯度来分的话,以徽州为中心的皖南是徽商分布最核心的区域,徽商几乎垄断了该区所有的商业部门,涉及城乡生活的方方面面,徽商会馆大部分都集中在该区域。除徽州本地,芜湖是其在省内经商的另一个核心地区,徽商对芜湖的影响是全面而深远的;皖中的安庆地区也是徽商经营的重要中心地,桐城文学家族很多与徽州大族有着千丝万缕的联系,二者的互动首先就是以徽商商业活动为媒介的。此外,巢湖和合肥地区是徽商分布次核心区域,徽商辐射范围仍然能深入该地的集镇乡村。值得注意的是,与该地相邻区域比较,合肥地区对徽商的记载在清代末期所见不多,该地区重要集镇三河古镇,笔者没有发现任何与徽商有关的记载,徽商在该地的发展缓慢,可能与该地晚清士绅势力膨胀,尤其是李鸿章家族和以后的淮系军阀在该地实行家族垄断有关。一般而言,徽商都会垄断一地的钱庄和当铺,而合肥县却被李氏家族牢牢控制[19]356。这是徽商在省内不多的劲敌,或许徽商在此地面临严峻的挑战,不得不从中全面撤出。至于皖北地区,虽也是徽商活动的重要区域,但因其本身商业就不甚发达,生产结构也无特色,加之清末晚期以来水患频生,徽商活动只占据该地交通枢纽上的重要关口集镇和重要城镇,分布呈现越往北越微弱的倾向,与之对比明显的,该地却是山陕和山西商人在安徽活动的核心,清代晋人垄断亳州的钱庄业,他们山陕会馆花戏楼的精致与宏伟见证了其往日的辉煌,皖北北部一些县和乡村集镇甚至出现,“城乡圜匮,恒多晋人”*(道光)阜阳县志,清道光九年刊本。的局面,皖北重要集镇义门集,设有陕西、河南会馆,惟独没有徽商会馆;泗州“自改州后,市肆廛居,比昔大备,嘉、道以前,止晋、豫懋迁到泗”*(光绪)泗虹合志,清光绪十四年刊本。。可见徽商的辐射力量在靠近北方省界已是“强弩之末”了。

徽商在安徽与在江南核心区域有着不同的经营特色和状况。徽商在安徽小范围内面临其他地域商帮的竞争和挑战,但其在安徽本地垄断地位却是毋庸置疑。作为在省内分布最广、势力最强的商人集团,徽商对安徽城乡社会经济影响深远。

二、徽商在安徽经营的特色及其文化传播

学界对徽商影响下的江南或者徽州本地的地方社会都进行过深入的探讨与认识,但这不足以呈现出徽州这样一个地方性商帮带给地方社会的全部影响,如果要全面认识的话,徽商对安徽地方社会的影响,也应视为重要的方面。对安徽基层市场的研究,可以帮助我们更好地了解在整个大传统、都市和中心市场之外,“更普遍和细微的商业化变迁实态,也使我们能更好地解释明清时期工商业化发展遭遇的困难和不足”[20]392。

徽商在安徽境内的经营除了继承在经济发达地区的经营特色之外,也因为有着自己独特的奋斗历程,而形成了自己的经营特色,产生了一定的影响,笔者略做总结。第一,徽商在省内经营与徽商垄断扬州、苏州、杭州等江南核心地区有着不同道路,在江南,因为徽商利用政府盐业改革的条件,垄断盐业,所以江南徽商动辄巨万家财,富比王侯,以富商大贾为主,而在安徽本地经商的徽商就没有这个条件,该地徽商以长途贩运,行商与坐贾结合,其规模也无法与江南地区相比,以中小商人为主,与人民生活生产更加紧密相关,这也是安徽师范大学徽学研究专家王廷元老师所强调的要重视徽商的小本起家,因为这才是众多徽商经营的基础。

第二,行业广泛和重点垄断相结合。徽商在安徽境内经商,一般是徽商在全国经营的传统项目,有盐、茶、粮、竹木和典当,也有当地山货、土产、必需的生活生产用品,其次为米、谷、棉布、丝绸、纸、墨、瓷器等。在晚清也出现了一些,五洋百货等新式行业。在一些较发达地区徽商也投入产业资本,如在芜湖投资浆染业和钢坊,但是在重点区域他们还是有所专长,徽州本地婺源人多茶、木商,歙县人多盐商,绩溪人多菜馆业,休宁人多典当商,祁门、黟县人以经营布匹、杂货为多[2]446。对当地比较重要的经营项目,徽商也一般占据垄断经营,各个集镇和城镇所存在的当铺和钱庄一般都是由徽商垄断,皖南地区几乎全部,皖中大部分,和皖北的一些重点区域,都是如此。如盐业,六安“盐荚则来自淮阳,徽人掌之,土居无兴贩者”,而各地“商贩皆赴正阳六安购买,或运入城,或径至各乡镇,任便鬻贩,每岁销售之数盖难纪云”*(同治)六安州志,清同治十一年刊本。。由于徽商在扬州垄断盐业,在全国其他地区的利润他们自然也不会拱手让人,他们也垄断着安徽大部分盐的贩卖。徽州本地和六安地区的茶叶也是由徽商控制的。

第三,注重商业信誉。徽商在安徽也继续保持了注重商业信誉的优良传统,如休宁汪平山,商于安庆、潜阳、桐城,“正德间,岁大歉饥,蓄储谷粟可乘时射倍利。处士不困人于厄,悉贷诸贫,不责其息,远近德之”[10]。叔子办,秉性和顺,袭父兄风,治商业,晚而知趋时,弗仰机诈,人称良贾。“予侄邻溪,讳叔,字德明……年十四与添荣公挟囊东游,商于太平郡,有行义以信于人。……时转采抵庐江,为众商代言。”徽商注重经营信誉,成为徽商在安徽长期占据有利地位的重要原因。

第四,热心公益事业。无论是本地经商,还是在外经商的成功徽商,都会将很大一部分商业利润投入到当地的公益事业当中。在省内其他区域徽商对此也是不遗余力的。但安徽本地不同于江南发达地区,江南发达地区的社会慈善事业相对完备,安徽地区,尤其是安徽北方经济一般来说非常落后,加之明清以来北方环境日益恶化,因此徽商在当地的公益事业意义非同寻常,可以说徽商在安徽境内的公益事业对基层社会的保障的作用和意义远远大于在江南发达地区。

徽商在经商的同时还修建大量的桥梁、道路和水利等与商业有关的基础设施建设。这不仅仅是徽商与当地群众互相沟通,取得认可的一种途径,它还直接改善集镇商业条件。比较多见的是徽商在外生意成功后,大量输回资金,对故乡城镇的基础建设不遗余力。徽商吴昂“侨居芜湖,大江西有石益矶,石骨嶙峋,水涨落不时,行楫误触,其害不测。邑人议造台矶上,用为标识,以费重迄无成议。昂谓众擎易举,道谋恐难成,乃白县官,独力建造。垒石为台,台上立庙建旗,经始于雍正六年十月,至八年三月落成。名其矶曰“永宁”。商舶利赖,尸祝不绝*(嘉庆)休宁县志,清嘉庆二十年本。卷15《人物·尚义》。即使是皖北地区徽商此类活动也很多,康熙时婺源凤山人“查世祈在亳捐造会馆、置义冢,家居造祠修路,建亭成桥,不惜重资”*(光绪)婺源县志,清光绪九年刊本。卷二十九人物十一·质行七。不仅如此,徽商有时还集体行动,如寿县“邢家铺义渡在州八十里,徽商居民公设”*(光绪)寿州志,清光绪十六年。,道光《望江县志·重修万公堤记》有徽商参与兴建万公堤的记载。在滁州,徽商张以政“于雍正葵丑捐置救火器具,又张君倾资造桥六座”*(民国)全椒县志,民国九年刊本。卷十一孝义。亳州“龙门桥,在城东北二里凤头村,道光年终、光绪年初,徽籍人朱运丰捐修”*(光绪)亳州志,清光绪二十一年活字本。卷三《关津》。这在徽商当中已然成为一种风气。徽商在安徽境内修建了大量的基础设施,产生了诸如“水无病涉,陆无病滓”“商舶利赖,尸祝不绝”的良好效果,但更重要的是这些设施的实际作用,是为基层城乡市场提供了良好的发展条件,尤其是集镇发展,因其对交通条件的强烈依赖,徽商的这些投资将直接有利于基层市场的发展,对安徽基层市场体系的发育具有良好作用。

除了基础设施建设之外,徽商还积极参与当地的荒政事务,如休宁汪承嘉“生平勇于为义,尝散粟以周族人。客蓼六,值岁旱,赤地千里,嘉为粥于路,以食饥者”*(嘉庆)黟县志,治五年重刊本。卷七·尚义。婺源“查世祈……家故贫,经商江北,境渐裕,好周济,亳之会馆义冢皆赖之经营”*(光绪)婺源县志,清光绪九年刊本。卷二十九人物十一·质行七。休宁朱德粲“贾于皖,尝成潜山县石梁,造救生船于大江以拯溺。制水桶于皖城以救火灾,并置义地施茶汤,保姜氏子,赎许氏女,义行甚重”*(嘉庆)休宁县志,清嘉庆二十年刊本。卷十五人物·尚义。我们知道,北方经济对自然灾害的抵抗力很差,所以一遇灾害,该地便出现流民和逃荒。徽商参与各地荒政事务,消弭自然灾害,对当地社会起到了积极作用,在一定程度上维持了当地的经济稳定和商品流通。至于在桑梓之地,徽商的义行,更是遍布每一个角落,徽商的作为强固了自身宗族,同时也维持了该地经济的稳定性,关于这一点学界研究已很深,此不赘言。

[1]胡适.胡适口述自传[M].(美)唐德刚,译.上海:华东师范大学出版社,1983.

[2]张海鹏,张海瀛.中国十大商帮[M].合肥:黄山书社,1993.

[3]陈去病.五石脂[M].南京:江苏古籍出版社,1985.

[4](民国)黟县四志[Z].南京:江苏古籍出版社,1998.

[5]章有义.明清及近代农业史论集[M].北京:中国农业出版社,1997.

[6]章有义.明清徽州土地关系研究[M].北京:中国社会科学出版社,1984.

[7]宁国县地方志编纂委员会编.《宁国县志》[G].北京:三联出版社,1997.

[8]王振忠.同善堂规则章程——介绍徽商与芜湖的一份史料[J].《安徽大学学报》(哲社版),1999,(4).

[9](明)汪道昆著,胡益民、余国庆点校.太函集[M]. 合肥:黄山书社,2004.

[10]张海鹏,王廷元.徽商资料选编[M].合肥:黄山书社,1985.

[11]胡朴安.中华全国风俗志[M].石家庄:河北人民出版社,1986.

[12](清)郑交泰,等.(乾隆)望江县志[M]. 南京:江苏古籍出版社,1998.

[13]安庆市文史资料研究委员会.安庆文史资料·第8辑[M].合肥:安徽人民出版社 ,1984.

[14]佚名.(民国)无为县小志[M].南京:江苏古籍出版社,1998.

[15]安徽省地方志编纂委员会.安徽省志·商业志[M].合肥:安徽人民出版社,1995.

[16]六安地区行署.六安县志[M].1956年油印本(安徽地方志办公室资料室藏).

[17]淮南市地方志办公室.上窑镇志[M].合肥:黄山书社,1999.

[18]汪长墀.徽州汪氏在淮南[J].黄山学院学报,2005,(1).

[19]安徽省地方志编纂委员会.安徽省志·商业志[M].北京:方志出版社,1999.

[20]赵世瑜.小历史与大历史:区域社会史的理论与方法[M].北京:三联出版社,2007.

(责任编辑蒋涛涌)

Study of the Operation of Hui Merchants in Anhui Market and Their Commercial Culture Communication in Qing Dynasty

CHEN Jing-yu1,2

(1.School of Humanities, Hefei Normal University, Hefei 230001, China; 2.School of Humanities and Social Science, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China)

This paper focuses on the operation of Hui merchants in the process of the development of Anhui market since the late Ming and early Qing Dynasty based on local chronicles. The paper holds that Hui merchants had inherited the mode of operation in developed areas and formed their own operating characteristics in Anhui market. In this process, Hui merchants had gradually controlled the economic lifeline of Anhui market and interacted with the rise and fall of the local market. They had made outstanding contributions to the economic development and commercial culture communication of Anhui in Qing Dynasty.

Hui merchant; Anhui in Qing Dynasty; town; interaction; primary market

2016-01-07;

2016-03-07

教育部重点研究基地项目(JJD85000);安徽省高校人文社科重点研究基地项目(2013SK006)

陈敬宇(1980-),男,安徽淮南人,讲师,博士生。

K249

A

1008-3634(2016)02-0066-07