辽宁省高校图书馆学科馆员研究论文计量分析*

陈秀丽 程 莹 王立新 刘 镜

(沈阳农业大学图书馆,辽宁 沈阳 110866)

辽宁省高校图书馆学科馆员研究论文计量分析*

陈秀丽 程 莹 王立新 刘 镜

(沈阳农业大学图书馆,辽宁 沈阳 110866)

以中国知网所收录的期刊文献为依据,以“学科馆员”为篇名检索字段,时间限制在2015年12月31日之前,对辽宁省高校图书馆发文情况进行文献计量学统计,并从机构发文量、发文机构地理分布、论文时间分布、论文来源期刊、发文作者、论文主题角度进行分析,揭示辽宁省高校图书馆学科馆员领域研究的现状,并对未来的发展提出几点看法。

高校图书馆 学科馆员 统计分析

1 引言

新媒体环境下,学科馆员成为图书馆重点服务创新的对象。国内已有多所高校图书馆的学科馆员服务颇具成效[1]。作为拥有高校数量排在全国前十的辽宁省[2],其各高校图书馆学科馆员服务研究达到什么水平?笔者从文献计量学角度,分析辽宁省各高校图书馆以“学科馆员”为研究对象的论文发表情况来揭示答案。通过华禹教育网(原中国高校网)获得辽宁省普通本科院校名单,共计54所,以中国知网(CNKI)收录的期刊文献为数据源,以“学科馆员”为篇名检索字段,以各学校名称为作者单位(防止因作者单位名称为学校而漏检),时间限定在2015年12月31日之前,检索各高校图书馆发表的关于“学科馆员”的文章,统计机构发文量、论文的期刊分布、多文作者分布、主题内容分析等6个方面的情况,以揭示辽宁省高校图书馆学科馆员的科研现状和学术影响力。

2 辽宁省高校图书馆学科馆员论文统计分析

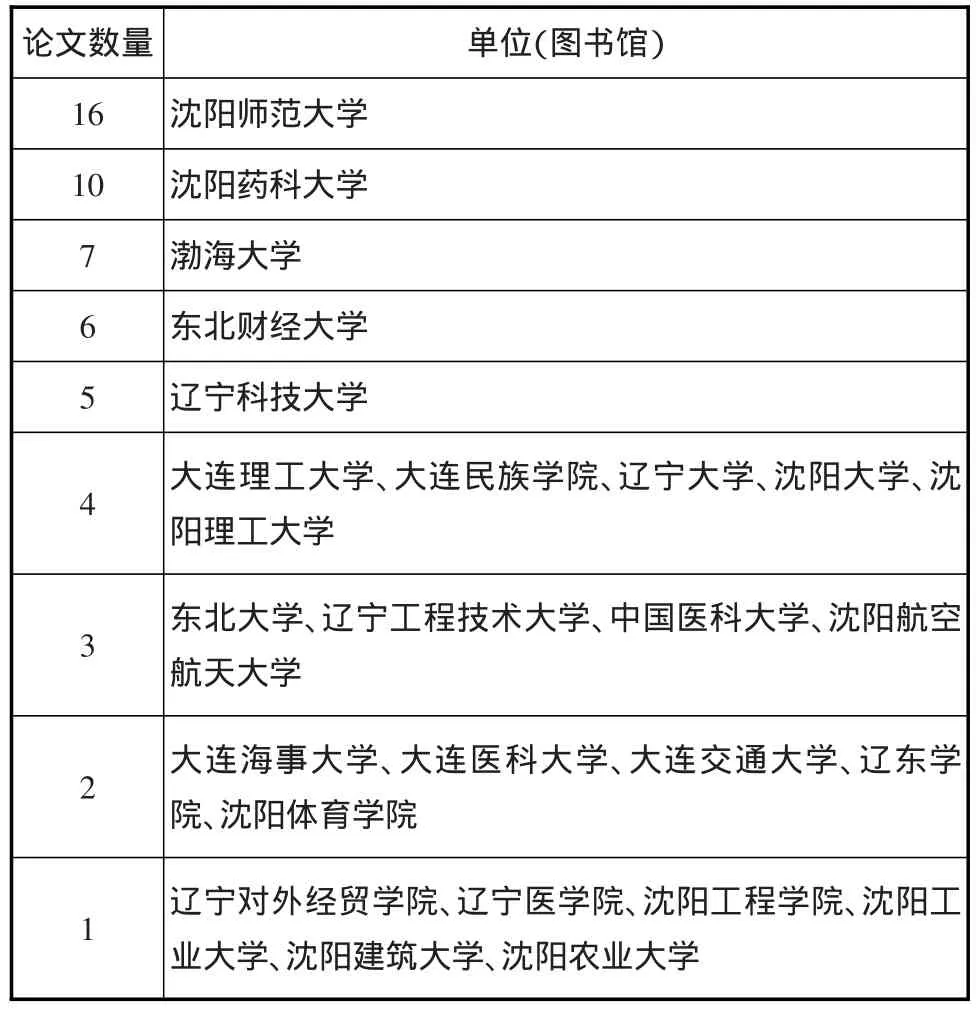

2.1 机构发文量分析

辽宁省54所高校图书馆中有25所机构产出该主题论文共计92篇(注:审核作者工作机构确实为高校图书馆后的数据),详见表1。沈阳师范大学图书馆发文16篇,沈阳药科大学图书馆发文10篇,渤海大学图书馆发文7篇,这3所机构发文量占总发文量的36%,成为辽宁省高校图书馆学科馆员研究领域的领军机构。沈阳师范大学图书馆在2004年就建立了学科馆员制度,经过多年的发展与实践,已经形成了良好的学科服务系统——学科馆员工作交流平台和学科馆员绩效考核制度,完善了学科馆员工作机制。领导的重视加上团队协作,让沈阳师范大学图书馆成为高校图书馆学科服务的模范。通过访问其他高校图书馆网页了解到,沈阳药科大学图书馆、东北财经大学图书馆和东北大学图书馆的学科馆员服务也颇有成效,有详尽的规章制度、工作职责和细化的学科馆员联系目录。其他高校馆网页上或者只有简单的代查代检学科馆员服务,或者没有相关内容。笔者认为,学术成果与工作实践紧密相连,只有将工作切实开展起来,才能写出有水平的相关学术论文,本次统计结果也反映出此规律。

表1 辽宁省高校图书馆研究论文汇总

2.2 发文机构地理分布

图1 发文机构地理分布与发文量对比

辽宁省高校多分布在沈阳和大连两个城市,其中沈阳高校有25所,占总数的46%,大连有17所,占31%。在发文的25所高校馆中,沈阳共有13所高校馆发文53篇,大连共有7所高校馆发文21篇,其他地区有5所高校馆发文18篇。图1 为3个地区高校数量和发文量的折线对比,从中可以看出高校数量与发文量比例基本保持一致,沈阳地区高校馆发文量相对要高一些,这与学校的整体实力、科研氛围和馆员本身的科研能力等因素都有关系。

2.3 论文时间分布

研究辽宁省高校图书馆学科馆员论文的年代分布,能够一定程度上反映辽宁省高校图书馆在学科馆员领域研究的活跃程度以及发展脉络。图书情报界对于“学科馆员”的研究起步于上世纪90年代末期,第一个论文研究高峰出现在2003~2004年[3]。从图2可以看出,92篇论文中,最早发表时间为2003年,共1篇,可见辽宁省高校图书馆学科馆员研究起步较晚,但也受到图书情报界研究热潮的带动,展开了相关学术研究。2006年有小幅度增加,出现了第一个研究高峰,发文6篇。2008年出现第二个研究高峰,发文11篇。在2003~2013年这个时间段除个别年度有所回落外,总体上呈增长趋势,这与李伟基《2000-2011年我国图书馆学科馆员研究论文的文献计量统计分析》中的数据相对比[4],辽宁省高校图书馆在起步较晚的情况下研究发展速度相对较快,研究成果相对较多。2011年全国共有10篇学科馆员论文,辽宁省高校图书馆的论文就占了8篇。2013年达到峰值之后论文数量急剧减少,这一时期全国学科馆员研究处于瓶颈期阶段。

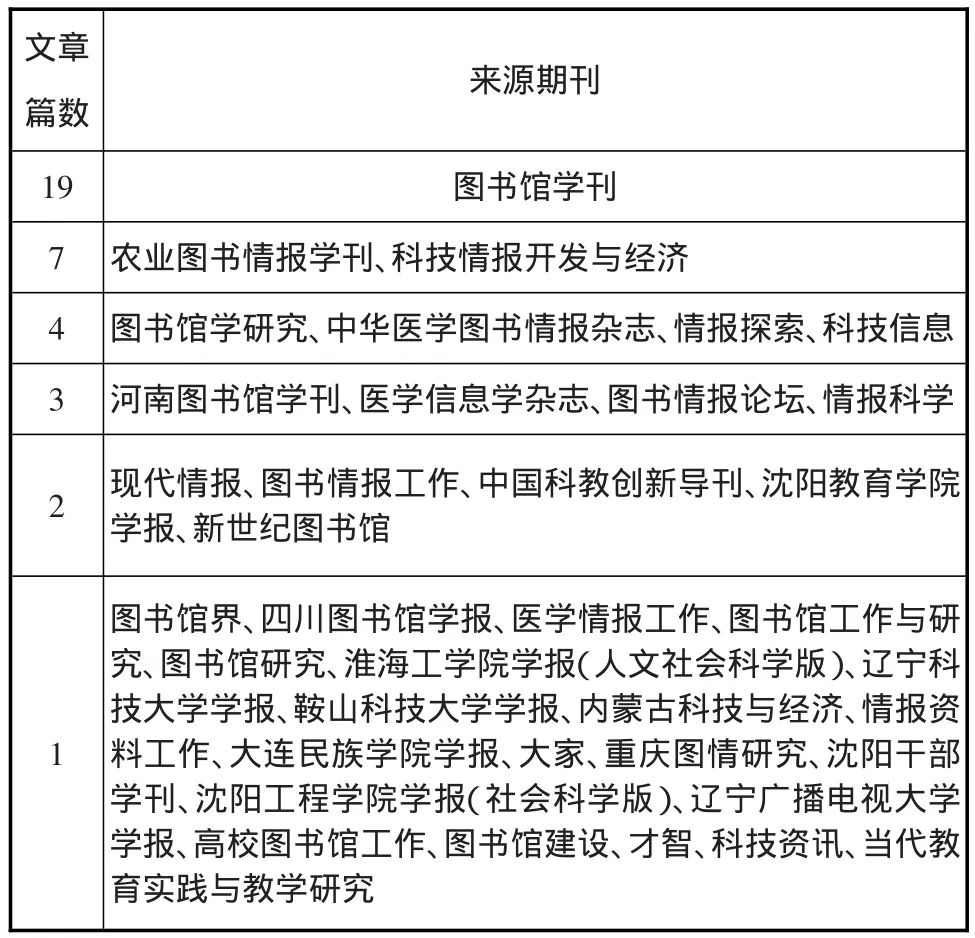

2.4 论文来源期刊分析

研究论文的来源期刊是了解该领域的空间分布特点,掌握该领域的核心期刊群的最有效的方法,有利于对学科馆员研究资料的收集、整理和研究,进一步促进学科馆员研究全面、深入发展[3]。本次统计的92篇论文,共发表在37种期刊上,详见表2。有19篇论文发表在《图书馆学刊》上,该刊物是由辽宁省图书馆、辽宁省图书馆学会主办的,可见作者在投稿时多选择本地刊物。并列排在第二位的论文来源期刊是《农业图书情报学刊》和《科技情报开发与经济》,两种刊物特点是载文量大,发行频率较高,其中《科技情报开发与经济》从创刊起为半月刊,2007年之后改为旬刊。发表在上述3种刊物的论文数量占总发文量的35.9%。核心期刊发文数量的多少一定程度代表着本地区本学科发展水平[5],以北大2008版和2011版核心期刊目录为依据,共有12篇论文发表在6种核心期刊上,其中发表在《图书馆学研究》刊物上4篇。发表在非图书情报专业类刊物上的论文24篇,占总比例的26%。通过以上数据统计分析,可以看出辽宁省高校图书馆关于学科馆员的论文研究水平相对不高,核心期刊论文数量不多,投稿方向侧重于本地区的专业期刊和各高校主办的刊物。

图2 论文时间分布情况

表2 论文的来源期刊分布情况

2.5 发文作者分析

对发文作者进行统计分析,可以了解该领域的核心作者群,在一定程度上可以反映出辽宁省高校图书馆学科馆员这项工作的开展情况。表3统计了发文两篇以上的作者排名情况,共19位作者入榜(发文量相同的按第一作者的论文数量排列,并列作者按姓名字顺排列)。在这些作者中,沈阳师范大学图书馆的洪跃发文量最高,共7篇,其中有5篇是第一作者,属于辽宁省高校图书馆在学科馆员领域的高产作者。其次是渤海大学图书馆的邱锦、东北财经大学图书馆的邵国莉和沈阳药科大学图书馆的杨错,发文量均为3篇。辽宁省高校图书馆关于学科馆员的研究核心作者较少,发文数量不多,多数作者对学科馆员的研究没有持续性,并没有形成一定的核心作者群,这也反映出辽宁省高校图书馆的学科馆员工作并未进行深入开展,多数处于理论研究和工作初期的探索阶段。

表3 发文两篇以上作者汇总

2.6 论文主题分析

通过对论文的主题进行统计分析,可以揭示辽宁省高校图书馆学科馆员研究的现状,发现薄弱环节,指导以后的工作和研究方向。表4汇总了出现频率为两次以上的主题词共计32个(相似的主题词归为一类)。关于高校图书馆学科馆员制度和学科化服务研究成为热点,再一次反映出辽宁省高校图书馆对学科馆员的总体研究水平处于理论论证和服务的探索阶段。92篇论文所阐述的内容大致归纳为以下几方面:

(1)学科馆员制度:较多地论述了学科馆员制度建立的必要性,指出建立学科馆员制度有利于图书馆事业的发展,能更好地支持本校教学科研,发挥图书馆的作用。提出应从观念、领导支持、队伍建设等多方面重视学科馆员制度。大连理工大学图书馆的王唯玮、马克芬深刻剖析了大学图书馆学科馆员制度的困境及影响因素,并提出签署保密协议、逐步完善相关信息服务的法制或法规等7条具体对策[6]。李丽、陈丹华在2008年12月调查了我国“211工程”大学和普通大学图书馆学科馆员制度建立情况,指出学科馆员制度在高校实行中存在的问题,诸如高素质的人才匮乏、学科馆员的自身专业与对口学科之间的矛盾、学科馆员待遇和经费落实难等问题,至今仍是高校图书馆面临的问题。随着科学技术的发展和大数据时代的到来,学科馆员工作面临着更加艰巨的考验[7]。

(2)学科馆员的新环境与新模式:有5篇文章从第二代学科馆员方面进行论述,内容主要包括与第一代学科馆员的对比,提出第二代学科馆员的工作重点是网络化信息服务、建立自有数据库、建立师生档案等内容,并探讨了第二代学科馆员服务内容与深度、服务角色与责任、服务素质与能力以及服务手段与模式的变化。针对Web2.0和Web3.0的新环境,有作者提出了对学科馆员工作重新定位的主张。对于曾经成为讨论热点的4R营销理论和5S理论,也有作者将其应用于图书馆学科馆员工作环境进行讨论。针对学科馆员服务的创新,分别提出了开展参考咨询、嵌入式教学、批量推荐图书、开通博客、学科服务组和“学科馆员—图情教授”协作模式等意见,以适应新环境的变化,更好地服务于读者。

(3)学科馆员绩效考核与评价:有的文章利用专门评价方法来论述学科馆员考核问题,如360度反馈评价法、基于FAHP的模糊综合评判法。有的文章提出对学科馆员工作分阶段进行考核的观点。洪跃论述了所在单位实行的考评体系,介绍了SMART原则,为其他同行起到参考作用[8]。有的文章利用文献计量学的方法分析了1980~2009年我国有关学科馆员考核制度的研究论文,总结了阶段性成果和不足,并提出发展的建议[9]。洪跃从理论探讨、评价指标、评价方法、激励机制4个方面综述了国内学科馆员绩效考评体系,从国外学科馆员概述、绩效考评方法研究、绩效考评参与者研究3个方面综述了国外学科馆员绩效考评体系,并针对以上综述分析对国内建立学科馆员绩效考评体系提出了建议[10]。

(4)学科馆员服务论述:调查统计学科馆员服务的文章有5篇,如网络调查东北地区高校图书馆学科馆员服务情况;利用文献计量学分析我国学科馆员、学科服务和学科馆员服务考核制度情况;利用SWOT方法分析我国高校图书馆学科馆员服务的优劣势。渤海大学图书馆的李丽君从学科馆员体制、人员素质和服务内容等方面对中美大学图书馆服务进行了比较研究,指出我国大学学科馆员服务的发展方向[11]。对学科馆员具体工作开展情况进行探讨的文章数量不多,论述内容主要是学科馆员的嵌入式服务、博客服务、批量荐书服务、互动服务、参考咨询服务等。有的文章论述了高校图书馆学科馆员发展的长效机制,包括培养机制、选拔机制、继续教育机制、考核机制等内容。还有文章从文献资源保障体系构建、影响学科馆员工作的因素、学科馆员信息服务知识化、学科馆员自身的素质、知识管理、胜任力以及能力云等方面进行了研究。

表4 出现频率两次以上的论文主题词汇总

3 结语

在新媒体环境下,学科馆员仍是图书馆最重要的服务内容之一,而且面临更严峻的挑战。同时,新环境为学科馆员工作提供了更广阔的发展空间。从上述统计分析可以看出,辽宁省高校图书馆在学科馆员这一领域虽然学术成果数量相对较多,但存在很多不足之处。从作者角度看,没有形成核心作者群,多数发文作者在该领域的研究缺乏连续性、系统性。从来源期刊上看,发表在核心期刊上的论文比重小,研究水平不高。从研究内容上看,多见于理论探讨且内容重复多,深入的应用研究较少。笔者试从以下几个方面提出建议,希望能为各高校图书馆开展学科馆员工作起到参考借鉴作用。

3.1 加大基金论文支持力度,提高科研能力

基金论文是指由国家各级政府部门、各类基金组织和企事业单位提供科研经费而产生的研究论文。它是科研活动的主要产出形式。基金论文的生产能力是衡量一个学科科研实力和水平、科研组织能力及学科社会地位的重要标志[12]。高校图书馆的基金论文水平在一定程度上代表着我国图书情报学的科研发展水平。被统计的92篇文章中只有3篇是基金论文,可见辽宁省高校图书馆对于学科馆员研究的积极性不高,支持力度不够大。上级领导部门应该重视这一现象,加大对这一学科领域的资金投入,促进辽宁省高校图书馆学科馆员工作的发展。各高校图书馆也应该建立适合本馆的奖励机制和学科馆员的培训机制,鼓励馆员申报科研课题,对于申报成功者给予经费和工作上的支持,激发全体馆员学术研究的热情,为图书馆营造良好的科研氛围。

3.2 加强交流与学习,提升服务能力

中科院作者提出学科馆员服务的深入发展面临着两个严峻的问题:一是,原有的为科研一线文献情报服务的模式和内容需要创新转型发展,否则所级图书馆面临被削减和取代的境遇;二是,院所协同的学科馆员队伍的服务能力需要大幅度提升,否则难以适应复杂用户的多样化新需求[13]。这两个问题究其实质,同样是辽宁省高校图书馆所面临的问题。新媒体环境下,信息的创造、组织与获取方式都发生了变化,图书馆不再是唯一的信息中心,面临与社会上其他信息机构的竞争。用户在获取信息服务方面更强调及时高效性,如果图书馆不能满足用户需求,就会逐渐失去用户群,图书馆的价值就无法实现。所以,学科馆员服务的创新和转型、学科馆员队伍能力的提升是迫在眉睫要解决的问题。学科馆员作为与高校科研人员之间的联络者,同时作为科研人员的信息提供者,其服务水平一定程度上影响到科研效果,也反映出图书馆的信息保障能力。高质量的服务要求学科馆员具备敏锐的信息需求感知能力、信息分析能力、知识构建能力、沟通协调能力和学术科研能力,这些能力需要不断地培养和积累,加强学科馆员之间的交流与学习显得尤为重要。辽宁省相关主管部门应该组织学科馆员领域的专门交流研讨活动,邀请本领域专家学者座谈指导,及时了解最新研究动态,为开展学科馆员工作注入知识动力。发挥本地区领军馆的先锋带头作用,推广成功的实践经验,加强与其他薄弱馆在工作和科研上的联合,从而提升辽宁省高校图书馆学科馆员服务的整体水平。

3.3 加速学科资源库建设,为学科馆员工作提供资源保障

资源建设是图书馆各项工作之本,完备的学科资源是图书馆开展学科服务的基础。学科资源库包括教学资源库、机构知识库、特色资源库等内容。

辽宁省高校图书馆应借鉴国内外同行的成功案例,自行开发或通过加入国内相关联盟组织的形式建立本馆的教学资源库,与本校教学实现数字融合。据统计,截至2013年3月,国内“211”高校中,共有49所高校图书馆网站设有教学参考资源栏目,18所高校建设了独立的教学资源管理平台,48所高校参与了Calis、Jalis等联盟的教学资源共建共享[14]。参加联盟机构能够节约系统开发成本,但无法实现与本校教学系统的无缝融合。自行开发系统成本高,但可以依据本校学科建设和课程开设情况,联合教学管理部门、网络技术部门共同开发符合本校特色的能够与用户互动的教学资源库。清华大学的教参信息系统、厦门大学的课程信息与教学参考资料系统、上海交大的电子教学参考资源服务等,是国内比较成功的教参系统,实现了校内教参资源的有效整合[15]。

应建立机构知识库,收集本校教师和学生的所有科研文献,保持资源的完整性和连续性,与本校科研实现数字融合。机构知识库以用户为中心,提供一个开放的数字资源保存、共享、评价和交流的平台,包含覆盖中外文期刊、学位论文、会议论文、图书、报纸、专利、成果、网络资源等各种文献类型的数据。本校教师和学生都能将自己的科研成果以数字文档形式存储在知识库里,也可以下载所需文献,促进高校信息化、数字化建设。学科馆员从学科角度对资源进行评估和重组,建立包括学科团队或者个人的发文情况、引文情况、立项情况、三大索引收录情况等,从而呈现本学科的发展态势,方便用户及时掌握学科动态,促进科研发展。不仅可以为科研人员提供知识的存储和引用、推广,而且也有利于探索和丰富该机构库的论文评价机制[16]。

学科特色资源库是对机构知识库的补充,以本校重点学科、重点研究领域为中心,全面汇集国内外该学科、该领域的各种信息,按文献类型建立学术资源库(专著、期刊论文、会议论文、学位论文)、专利库、成果库、动态信息库等,打造具有学科特色的数字资源保障体系。通过学科特色数据库,用户能够了解到最新科研进展、学术动态、重点学者群、领军学术团队等信息,为学科的科学研究与发展提供实用性、及时性、全面性的资源保障。

高校图书馆应建立一站式检索服务平台,将学科资源库信息以多元化服务推送到用户手中,满足用户个性化需求,将学科馆员工作嵌入用户学科研究的全过程,为提升高校科研能力、学术水平提供有力的资源与服务保障,从而才能更好地体现图书馆的价值。

[1]何青芳,阳丹.国内高校图书馆学科馆员服务模式研究[J].图书馆,2011(1)53-55.

[2]教育部:2014年全国各省市普通高校数量排名|199IT互联网数据中心|中文互联网数据研究资讯中心-199IT [EB/OL][2014-08-21]国家机构,研究报告http://www.199it. com/archives/268403.htm.l

[3]王岩,我国学科馆员研究的文献统计分析[J].现代情报,2007(5):182-184.

[4]李伟基.2000-2011年我国图书馆学科馆员研究论文的文献计量统计分析[J].图书情报工作,2012(增刊1):244-246.

[5]陈铭.从核心期刊概念的演变看核心期刊功能的转变[J].图书与情报,2008(2):83-85.

[6]王唯玮,马克芬.大学图书馆学科馆员制的困境及影响因素分析[J].图书情报工作,2009(17):89-92.

[7]李丽,陈丹华.我国大学图书馆学科馆员制度建设研究[J].科技情报开发与经济,2009(18):1-2.

[8]洪跃.学科馆员管理模式探讨——以沈阳师范大学图书馆学科馆员运行模式与考评体系为例[J].图书馆界,2010 (1):81-83.

[9]邱宇红.基于文献计量学的学科馆员服务考核制度研究[J].现代情报,2010(10):115-117.

[10]洪跃.国内外学科馆员绩效考评体系综述[J].四川图书馆学报,2009(6):73-76.

[11]李丽君.中美大学学科馆员服务比较研究[J].图书馆学刊,2013(3):132-133.

[12]高凡,王惠翔.我国图书馆学情报学基金论文产出力调查研究与定量分析[J].图书情报工作,2004(10):12-16.

[13]杨志萍,吴鸣.中国科学院文献情报系统学科馆员服务发展能力建设[J].图书情报工作,2016(3):12-16.

[14]秦萍,杨兰芳,王锐.高校图书馆数字化教参管理系统调研[J].现代情报,2013(7):142-146.

[15]曾婷,等.网络环境下大学图书馆教参信息服务模式探索——清华大学图书馆教参信息系统的研究与开发[J].大学图书馆学报,2004(2):38-42.

[16]侯壮,曹学艳,李泰峰.学科服务视角下机构知识库的构建特点和推广模式研究[J].图书情报工作,2015(增刊2):185-188.

陈秀丽 女,1979年生。硕士,馆员。研究方向:资源建设与信息服务。

G252.8

2016-04-11;责编:徐向东。)

*本文系“2015年度辽宁省高等学校图书情报工作委员会基金项目”研究成果,课题编号:L2015015。