“如果我画了一扇窗,那它一定是扇真实的窗”

1970年代,肖恩·斯库利在美国的第一位买家查尔斯,是同性恋者。

查尔斯爱斯库利。一次见面,查尔斯赤裸着身体。半小时后,他穿上衣服,说:也许我应该换一种方式来爱你。

两人关系深刻。成功后的斯库利遵守约定,向查尔斯“反哺”。1985年查尔斯去世,斯库利深受打击。临终前,他去医院探望查尔斯,为他剃须修脸。

南方周末记者 李晓婷 发自广州

听译 谭心怡

这是肖恩·斯库利第四次来中国。没人再把他的名字误念成“肖恩·康奈利”。2016年9月4日,斯库利在广州方所有一场讲座,听众早早挤满了书店。

作为当今世上最重要的抽象艺术家之一,肖恩·斯库利说起话来,并不抽象。他语速缓慢,很少用术语,也没有复杂的长句。

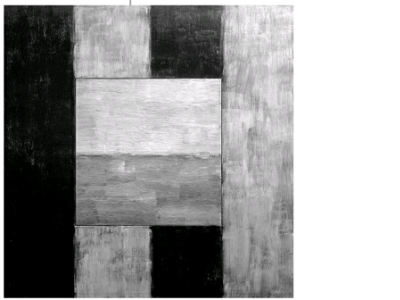

他甚至乐于解释他作品中某个元素的具体所指。实际上,“我不认为我的作品就是抽象艺术,我和那些抽象派艺术家不同,我不会使用那种严格的、需要深入领会的图像构建策略。”肖恩·斯库利对南方周末记者说,“如果我在作品里画了一扇窗户,那么它一定是一扇真实的窗户。”

斯库利的代表作之一《黑暗之心》,创作于1982年。画面上从左至右排列着各种颜色组合的条纹,条纹的顶端参差不齐。他解释,那是他亲眼见到的曼哈顿:一栋栋彼此紧挨的摩天大楼。那时斯库利正在读约瑟夫·康拉德著名的同名小说,他理解,“人的心处在黑暗之中,人的身体也处在黑暗的环境之中。”

1973年,肖恩·斯库利从伦敦搬到纽约。开头的日子艰难。有一天,他在地铁里见到一只老鼠,嘴里叼着一张票,想要钻进一个防洪洞里,但票总是会被洞卡住,老鼠跳上去,就会被撞下来。斯库利看着这只老鼠跳上去、撞下来,一共58次,票被撞弯了,老鼠终于成功地带着那张票跳进了洞里。

“这是一个很奇妙的瞬间,”斯库利回忆,“我当时住的正是某条大街的58号。我觉得这象征着一些东西,那个洞一直在抵抗那只老鼠,而它一直坚持拿着那张票跳进洞里。”

《抵抗和坚持》,是肖恩·斯库利正在中国进行的巡展名称。2016年9月6日起在广东美术馆展出。

这是斯库利在中国的第二轮展览,但在欧洲和美国,斯库利的展览无数。他曾在超过150家世界顶级博物馆和艺术机构巡展,一些作品被永久收藏。他也是爱尔兰身价排名第二的艺术家,第一是1992年去世的弗朗西斯·培根。

2001年,著名的德国哲学家哈贝马斯看了斯库利的个展,激动万分。过去多年,哈贝马斯去过无数次美术馆,参加过无数次艺术博览会,一贯保持着“局外人的自我满足”。这次,他琢磨着:“要是能有一幅斯库利的作品也不错。”

“斯库利的条纹画里反复出现的基本色彩构成与构成主义的乌托邦承诺格格不入;同样,画面中带有气孔的颜料层,有一种流动感,也在拒绝深层的抽象思辨。”哈贝马斯在为斯库利写的一篇文章中写道,这是肖恩·斯库利的独特性,也是他和另外两位抽象主义大师蒙德里安、罗斯科的区别。

U2乐队的主唱Bono则在斯库利的一次展览上和他成了好朋友,后来收藏了斯库利的《呼吸》:左右是深蓝和浅蓝的竖直条纹,中间嵌着淡粉色的水平条纹——那正是“一扇真实的窗户”。

对于斯库利来说,抽象艺术“现在变成了一种大堂艺术,很多人把它放在酒店大堂,甚至一些大的金融机构,像高盛,也会把抽象绘画放在大厅里”,斯库利说,“(但是)抽象绘画好像已经失去了与人们沟通、交流的一种能力。”

71岁的肖恩·斯库利,接受南方周末记者采访的前一夜,整晚没睡。他把安眠药落在了香港。采访结束,他开始安静地吃一盘春卷。两个小时后,等待他的还有在广东美术馆的一场演讲。

作为一个“喜欢跟人交流”的艺术家,他也想用抽象艺术,跟观众交流。

毕加索说,战争即艺术,这不对

肖恩·斯库利1945年出生在爱尔兰的都柏林。四岁,他随家人移居到伦敦。

15岁开始,他在一些手工作坊,做各种各样的手工,也参加了一个类似于夜校的机构。“上夜校之前,我几乎要成为一个小流氓了。”斯库利开玩笑,上夜校后,他开始想成为一个哲学家、艺术家,或者干脆是两者的结合。

在经历了一阵“泰坦尼克式的挣扎”后,他决定去考一所艺术学校。被伦敦的11家艺术学校拒绝之后,终于被不怎么出名的克罗伊登艺术学院录取。

1960年代中期,20岁出头的肖恩·斯库利深受表现主义画派的影响,也画过一批表现主义绘画。比如《房间里的人》,用的是类似马蒂斯的结构和红褐色调,画的是当时的女友。

1968年,斯库利考入英格兰纽卡斯尔大学,接受了具象绘画的教育。但很快,现实主义让他不耐烦,他想画更抽象的东西。他的画渐渐“变得更加倾向于表现思维,也变得更加有结构性”。

南方周末:你出生时二战刚结束。你小时候对战争的印象是什么?

肖恩·斯库利:战争给我留下了非常深刻的印象。我祖父就是一战英军中的一个逃兵,我的父亲也是一个逃兵。我也不想当兵,不想打仗,我非常反战,战争不能解决任何问题。

我父亲变成逃兵,是因为遇到了我母亲,他为爱情放弃了战争。我父亲是爱尔兰人,母亲是英格兰人。后来他们逃去了爱尔兰,但爱尔兰什么都没有。都被英格兰人掠夺得一干二净。英格兰人所到之处都被洗劫一空。

我们只能去伦敦。因为我父亲是二战逃兵,到英格兰后,被送进了监狱八个月。

当时我和母亲终日缩在床上取暖,我们什么都没有。这一时期也是我和我父亲逐渐疏远的时期,直到他去世,我们再也没能变得亲近。

南方周末:战争在你后来的绘画中怎么表现?

肖恩·斯库利:我从来没有创作过战争题材的作品。战争和艺术,彼此水火不相容。毕加索说艺术即战争,我觉得这是错的。

南方周末:对你的作品,欧美观众最感兴趣的是什么?

肖恩·斯库利:德国人倾向于问一些哲学性的问题。我认为我之所以能够在德国市场获得比较大的成功,源于我对尼采的理解和诠释,毕竟尼采在精神与物质这方面颇有研究。

我在英国就没那么受欢迎,可能英国人压根不怎么喜欢艺术。我猜他们把艺术看作学校制服,是个好东西,因为能赚钱。假设你有一个声名显赫的博物馆,就能吸引很多游客,然后带来旅游收入,游客还会住进你的酒店。艺术对他们就像旅游产业的一部分。

英国人对带有讽刺意味的东西特别感兴趣。英国人能把任何东西当成玩笑。我听说之前英国公投要不要退出欧盟的时候,很多投了“退出”的人,纯粹是把这场公投当成一个玩笑。也许是因为他们根本无法理解某种概念、某种理念。他们不怎么相信某些东西。反正我在那儿不怎么成功。

我在美国、德国和中国是比较受欢迎的,这三个国家的人有一些相似性,比如说,为人都特别直接,也不怎么喜欢讽刺,不喜欢一天到晚开玩笑。

南方周末:美国观众对你的作品有什么评价?

肖恩·斯库利:美国人和德国人在理解抽象艺术这方面没什么问题。我希望在中国也会有越来越多人能理解我的作品,而我也在努力中。

比起具象派,美国人更喜欢抽象派,他们似乎和抽象艺术有更直接的联系,毕竟这是实验性的、开放性的东西,刚好和美国人的精神生活有共通性。

美国可能是一个比较疯狂、不被人们理解的国度,比如说,特朗普居然当上了总统候选人,这就非常不可思议。这说明了美国不像欧洲国家那样,世故圆滑,已经发展成型了,而是一个有棱有角,充满活力,甚至能引领潮流的地方。中国也是如此。

他决定换一种方式爱我,所以买了我的画

1973年,肖恩·斯库利拿到了哈佛大学的一项奖学金,去了纽约,开始成为“周日画家”,刚开始的生活很困苦。

有时也会交好运。某任麻省州长的太太,因为要出远门,请斯库利照看她的房子。“她有一个很奇怪的想法,觉得任何操英式口音的人,都是文明的绅士,”斯库利笑着回忆,“实际上英格兰、爱尔兰是不一样的,爱尔兰是最不文明的。她相当于把她豪华的大房子给了一个强盗。”两人刚住下,州长太太又返回了:为了拿一盆忘带的塑料植物。“这太奇妙了。”斯库利至今印象深刻。

那时,斯库利开始练习空手道,一路练到了黑带。至今他还记得一些日语,接受南方周末记者采访时,他飞快地用日语数起了数。

南方周末:在纽约的早年,你怎么设法把你的画卖出去?

肖恩·斯库利:当时真的无比艰辛。我从欧洲来到纽约,就必须做好吃苦的准备。我在工作日打工、教书,周六我休整一下,周日才有时间创作,所以我是个“周日画家”。

平时我会先构思好准备画的东西,基本都是一些以黑色和灰色为主的作品,就像俳句。它们太浪漫主义了,有一种深刻的忧虑。

我交了很多朋友,那些年轻的艺术家办展览的时候会拉上我,就这样一点一点地积累人脉和人气。

南方周末:那时第一个买你作品的人是谁?

肖恩·斯库利:他的名字是查尔斯,是一位作家,也是一位校对员。他总是随身带一本德语字典,还跟别人说他是一个德语翻译。他是位同性恋者。

他买了我的很多画作,还说等我的转机来了,就轮到我给他钱了,结果真是这样,我们一直保持很亲近的关系。1985年他去世,对我是一个沉重的打击。我还记得我去医院探望他,为他剃须修脸,因为医院的人照顾不好他。

他买了不少我禅时期的画作,尤其是黑色的作品,他说这些画非常精美严谨,有种天人合一的感觉。

他除了喜欢我的作品,也很喜欢我,有天我去他家里拜访,他一直赤裸着身子。半小时后,他说,也许我应该把衣服穿上。他穿上了衣服,对我说,也许我应该换一种方式来爱你,而不是像刚刚那样。总之,我们之间的关系非常深厚。

南方周末:你还记得你的画一开始卖多少钱吗?

肖恩·斯库利:记得非常清楚。有个人住在芝加哥,收藏了非常多了不起的作品,画作都是黑色的。我当时急着要卖画。他问,孩子,你一幅画卖多少钱?我说,4000美元,我2000给你吧。三周后他又回来了,问我这幅画多少钱,我说2000美元,他要求再半价,并且说:你往常都五折卖给我的对吧?我当时都快要破产了。我说最少2000。他就不买了。我心里想,你真蠢。

▶下转第22版

◀上接第21版

后来查尔斯4000美元买下了这幅画。我真的转运了,就把这钱还给他了。现在我把这幅画给了费城博物馆。结果到头来我啥都没得到,哈哈。

南方周末:你那时怎么接触到禅宗的?

肖恩·斯库利:我有段时间身体不太好,就去了一个健身俱乐部。有个长着黑直头发的男人从我身旁走过。我莫名地被他身上的某种气质吸引住了。别人告诉我,这是空手道老师。我决定去报名上他的课。

我越来越喜欢空手道,而且慢慢意识到,这是一种动态的禅。我练习了很长的时间,练到了黑带。但我不喜欢制服,也不喜欢军队等级制度。所以有一天,我觉得是时候停止训练了。

南方周末:禅在你的作品里怎么体现?

肖恩·斯库利:我的身体和精神,行为和想法,都因为禅变得更统一,就像中国和日本的水墨画创作一样,动笔前先让自己的心灵和身体做好充分的准备,下笔后便全神贯注,一气呵成。

我在创作的时候,就像把身体里积蓄的一些东西取出来,是早已在脑海里创作好了的,和怀孕的道理一样。

我不会因为看到了什么东西,就决定“我喜欢这个,所以我要做这个”,而是让那些我曾经接触过的元素,自然地渗透到我的作品里。

“中国人骨子里 有种极端的恭顺 让人动容”

2015年,斯库利为上海喜马拉雅美术馆创作了一个雕塑作品。那时他听说中国有“玄天”的说法,觉得很奇怪,“我们的文化之中,天堂应该是白色的。人的灵魂原本都应该是白色的,如果你做了一件坏事,这颗白色的心就会黑了一小块”。

他想用中国黑青石做一个实心的黑色雕塑,但质量会太大,美术馆的地面无法承受,斯库利只得把“它的肉”拿走了,留下骨架。

这件名为《中国堆砌》的雕塑,最后成了一个空心的雕塑,就像许多集装箱堆积在一起,人们可以在其中穿行。

两三年前,肖恩·斯库利就跟策展人菲利普·多德商量,要在中国办展览。

一个原因是,“我总在非常习惯的一种环境中展出,我觉得厌烦了”,另一个原因是,斯库利对中国有一种说不清楚的喜爱。

南方周末:中国观众对你的作品,问得最多的是哪些问题?

肖恩·斯库利:他们总是很好奇我的生活是怎样的,还会问一些和我作品标题相关的问题。我不认为我的作品就是抽象艺术,我觉得我和那些抽象派艺术家不同的是,我并不会去使用那种一丝不苟的,需要深入领会的图像构建策略。

比如过程绘画(Process Painting:一种注重过程而非结果的创作方法,最终创作出来的成品并不重要,重要的是绘画过程中对心灵的治愈),这个领域中有一个比较成功的法国艺术家,他的画看上去非常美,每次都能找到不同的作画方式。然而这一切对任何人都是没意义的。

我的画作是有内容的,而非仅仅一种表象,或是材料和色彩的堆积。它们就像一个个故事,一幅幅具象画。

孩子们都很喜欢我的画。展览的时候,不同年级的孩子去临摹我的作品,画完他们都非常满意。他们会发现,我的画就像乐高积木一样,画里的图形有很多种不同的组合方式,随你怎么玩。从某种意义上来说,人们理应去把玩这些画作,探讨更多的可能性。

南方周末:你接触到的中国观众怎么理解你的作品?你认为他们能够理解抽象艺术吗?

肖恩·斯库利:他们很可能不能完全理解。但在抽象艺术里,我的画和现实比较贴近。如果我在作品里画了一扇窗,那么它一定是一扇真实的窗。

如果一个爵士乐爱好者把一些爵士元素融入作品里,人们可能就会不明白了,现在的爵士乐迷越来越少了,只剩下非常小规模的听众。第二代抽象派表现主义绘画就像爵士乐一样,是一种很小众的文化。

南方周末:你说过,伦敦是棕色,纽约是淡蓝,都柏林是灰色。那么北京、广州、上海对你来说是什么颜色?

肖恩·斯库利:对于我来说中国一直是红色的。当然我并不是指那种共产主义的“红”,只是因为我在中国总能看见人们使用红色。你知道我最喜欢的颜色是什么吗?就是红色。

南方周末:为什么你对中国那么感兴趣?

肖恩·斯库利:我也不太清楚,但我认为没必要搞清楚到底为什么。

我在西方社会里算是一个,爱中国爱到出名的人,很多人都表示不能理解。很多人来香港开画展,就以为已经看过了中国,他们以为香港就代表了中国。中国对于西方来说仍是一个神秘的国度。但我在中国总是能感到很放松。

我是一个比较感性的人,中国人的性格里也有种敏感。在中国你总能听到那些多愁善感的歌曲,感觉很美。德语里有个贬义词schmalz,就是指那种感伤的流行乐曲。

中国人都非常友善,我不喜欢他们开车的方式,但总体上他们是非常温和的人,而且他们骨子里有种极端的恭顺让人动容。

为避免过度思考,我就避免思考

1983年,斯库利的第一个儿子保罗去世。这对他的打击非常大,作品的色调也因此变暗。

1984年的《保罗》,是斯库利为纪念过世的儿子画的。

斯库利指着那幅绘画解释:黑白条纹象征人的躯干,依靠在左右两种条纹中间,左边,黑黄的水平条纹营造了一种宗教感,右边,褐色和蓝色的竖直条纹,象征大自然的活力。

2010年,65岁的肖恩·斯库利老来得子,取名奥依辛(取自叶芝笔下的爱尔兰神话英雄),斯库利把幼子当作他一生最好的作品。绿色也重新出现在老斯库利的画作里。

南方周末:你画过你儿子奥依辛吗?

肖恩·斯库利:我们去海滩的时候,我给他画过画。大概2英寸×10英寸大,是极其抽象的具象派画作。这些画和我转向抽象派之前的作品比较像。这些画我都不卖的,也没有展出过。

我觉得很有趣,人的发展总是不受管束,没有限制的。当你停下来不再做某件事情的时候,你会发现新的事物。当我决定不再创造具象画的时候,我自然而然地就开始画抽象画了。

南方周末:你儿子画得怎么样?

肖恩·斯库利:他画他的各种玩。他和我玩,和他的妈妈玩。

我认为他是个艺术家。他画了很多奇怪的人像,还画了很多战士。我出生在一个由战争构成的年代,必须要分清善恶。我想他作为一个孩子,正努力搞明白善和恶是什么。

他自学画画。我不用教,他比我画得还好。我们一起画了一个“O”(奥依辛的首字母)和一个“S”(肖恩·斯库利的首字母),还画钓鱼,我画的渔夫在上方,其他都是他画的,一人画了一半。

南方周末:他看得懂你的画吗?他会提出什么样的问题?

肖恩·斯库利:他一直很喜欢我的作品。他建议我画里应该多用绿色。因为绿色是他最喜欢的颜色。我们父子俩都认为绿色是生命、成长的颜色。

他总是说,你能不能用多点绿色,另画一幅给我?我把这些建议当作上天赐给我的礼物,因为它们敦促我跳出我的舒适圈。

最近我在画窗户,他说很喜欢这些窗户,但他觉得,如果窗户是空的会更好。所以我打算让这些窗户保持空白。

南方周末:你对他的艺术教育是什么样的?

肖恩·斯库利:我从来没有对他进行艺术教育。比起大人,孩子对艺术总是有更多的了解。大人们都接受过学校的教育,为了循规蹈矩,创造力会消失殆尽。还没去上学的孩子们,就像被天使抚摸过一样。

南方周末:你的新作品《路线》,创作这一系列作品的灵感怎么来的?

肖恩·斯库利:《路线》大概像我伸展双臂这么大。我一直在思考事物的边缘是什么。我最近的作品都运用了雕刻和切割的手法,所以涉及了比较多边界与区域的概念,这是一个对当今世界结构的隐喻。

更多的时候我用直觉创作。事实上为了避免过度的思考,我会避免去思考。这是我创作的方式,很有一种禅的感觉。