围观就是力量吗?

——影响政治参与有力感的因素分析

谢颖

(广州大学公共管理学院,广东广州,510006)

围观就是力量吗?

——影响政治参与有力感的因素分析

谢颖

(广州大学公共管理学院,广东广州,510006)

互联网风起云涌,流行口号“围观就是力量”经得起学术研究的检验吗?社会人口特征变量对政治参与感有什么样的影响?利用CGSS2010的数据进行分析,显示网络变量对政治参与有力感的影响在没有其他控制变量的情况下是显著的。逐步加入其他变量后,模型显示社会人口特征,如性别、教育程度、是否党员、是否体制内单位、是否有一定的行政级别等,是政治参与有力感更为重要的解释变量。一些问题,如变量之间的因果机制、社会信任的城乡差距、政治参与感的动态变化等,还有待进一步分析。

政治参与有力感;网络变量;社会人口特征

政治参与一直是学术界所关注的话题。早期研究中,研究者分析了教育、性别、社会地位等诸多因素对政治参与的影响,认为个人的社会人口特征反映了其参政能力,进而影响个体参与政治的实际行为。[1]近来,互联网以前所未有的方式嵌入了各种政治活动,争辩随之展开。一些理论分析认为网络带来了沟通、平等和自由,大大缩减了沟通成本,给了人们表达权利的平等性。因此,网络能够提升社会资本,使用网络更多的人政治参与的有力感会增强。与此同时,一些学者对美国大选等事件的研究表明,即使网络的影响无处不在,社会人口特征如教育、收入、种族等才是影响政治参与的关键因素。[2]

中国学者的分析聚焦在实际的政治参与受到哪些因素影响和政治活动的成败如何影响人们的政治参与有力感。其中政治效能是被广为使用的概念。[3]政治效能的一个重要维度是个人认为自身的行为影响政治的能力。这些研究中,个人参与政治的有力感与实际政治参与的关系得到了充分的讨论,有很多深刻的洞见。

然而,系列研究中,政治参与感本身更丰富的学术内涵被研究者忽略了。在学术圈之外,这一话题是讨论的热点,激荡的描述随处可见,比如“ 微博反腐:围观就是力量”,“关注就是力量,围观改变中国(南方周末评论员文章)”等等。这些感性的表述里隐藏着一个命题:网络的使用能影响(提升)政治参与的有力感。这能得到中国社会调查数据的支撑吗?政治参与的有力感与哪些因素有关? 网络因素、传统的社会人口特征因素与社会信任等因素对政治参与感分别有何影响?很少有文献对此进行实证研究。弥补这一缺憾,可以在理论上完善政治参与的研究,对现实问题有更好的回应。本文利用CGSS2010的数据分析了这一主题,并对研究结果进行了进一步的讨论。

一、文献综述和研究

(一) 文献综述

在早期的经典研究中,阿尔蒙德和维巴通过对五个国家的政治态度进行调查,指出政治自信心取决于个人的社会地位、收入、教育程度等变量。政治自信心不足的人,往往会疏远政治。他们的分析支持了政治效能论,即个人的社会人口特征反映了其参政能力,进而影响个体参与政治的实际行为。其中,研究者特别强调教育的作用。[4]分析美国20世纪六十年代大选投票的数据显示,教育有助于发展公民的自信心及表达自己思想的能力,是影响政治参与的关键因素。[5]在中国,杨明通过四县调查的数据研究中国农民的政治参与,验证了个体的性别、年龄、受教育程度对于他们的政治参与行为会有较大的影响。[6]

随着互联网的兴起,对政治参与的讨论嵌入了更多的网络因素,观点开始分化。一些研究强调,在网络时代,以社会人口特征为代表的传统变量仍然是影响政治参与的关键变量。美国学者利用脸书上的数据,把社会经济地位[SES]和政治兴趣作为控制变量后,发现社交网络的使用并非是增进政治参与的关键因素。在政治参与的过程中,社交媒体的主要作用仅仅是促进人们观看各类信息。[7]文本分析指出,不论其政治倾向是自由派或者保守派,政治博客和传统的大众传媒几乎遵循相同的议程。因此,尽管表面上信息渠道多元化,人们有可能接触到的互联网新闻实际上和主流媒体大同小异,从而不会对政治参与感造成实质影响。[8]对美国1996—1999年的调查数据分析发现,网络使用和政治参与的关系并不显著。作者发现唯一有关联的是更多的网络使用能促进捐款。[9]基于美国综合社会调查数据,研究者采用回归模型研究美国选民在2000年大选的投票率,分析结果显示教育和网民的收入可以很好地预测投票的可能性。控制诸如教育、性别、年龄等因素后,因特网的使用对投票率没有显著影响。社会人口指标中,教育是最重要的预测指标。[10]

与之不同的是,一些“乐观”的分析认为,网络带来了沟通、平等和自由,大大缩减了交流成本,给了人们表达权利的平等性。网络社区的发展促进了社会资本的形成。甚至是推动大规模社会运动(如所谓的“推特革命”)的关键因素。[11]近年来政治参与研究的一个新的视角是“网络参与”(online participation)。[12]网络参与理论认为,互联网是一个聚合性的多重平台。在网络上聚集了不同的组织和个人,整合了大量的媒体。信息的聚合、扩散、传播都能在一个平台上完成。这些理论分析应用了哈贝马斯公共空间的概念。哈贝马斯指出,相互陌生的公民之间,只有通过公共意见交流和形成过程,才能形成“公共性”,并且对政治领域产生影响。网络营造和扩展了公众政治参与的公共领域。在网络“公共领域”,各种利益团体可以就关系自身利益的问题进行广泛的政治辩论、交流,从而影响政治进程。[13]网络传播为不同社会群体利益诉求提供了一个表达渠道,提高了民众政治参与的兴趣和能力。互联网能提供一个自由开放的言论平台和思想平台,包含了从精英到大众的多层次文化体系,在技术上可以实现实时反馈和互动,良好的交互性促进了参与者的沟通,增强公民政治参与的信心。[14]

一些实证研究支撑了网络使用能够促进政治参与的观点。利用韩国电话调查的研究数据发现,互联网的使用可以提升社会资本,促进公民参与。[15]对网络新闻的关注能促进意见交流,把人与人之间的交流推进到社区层面,积累社会资本,鼓励公民参与。利用框架理论分析主流视频网站(如YouTube)的内容发现,公共事件的参与者能积极影响媒体的报道框架。[16]一项研究利用智利等国2011年收集的数据对中等以上规模的示威游行进行定量分析,研究结果表明,利用社交媒体进行民意表达,通过社交媒体充当行动中介能够激发抗议行为。[17]在挪威的研究显示,社会经济地位较低和低龄化的人群更有可能通过社交媒体的动员参与政治活动。[18]同时,一项针对美国青年人的研究表明,在控制了众多预测变量后,青少年花在社交媒体上的时间越长,参与政治活动的可能性就越大。[19]陈云松分析中国社会综合调查(CGSS)数据发现,在控制其他社会人口特征变量后,互联网的使用能扩大非制度化政治参与。[20]

上述研究讨论了影响政治参与感的各种因素,包括收入、性别、教育等社会人口特征和各种互联网因素。在中国学术界,一些定量研究讨论了政治活动的影响因素,如单位性质和单位的行政级别,社会资本和社会信任等因素对政治参与的影响。[21]学者的分析聚焦在实际的政治参与受到哪些因素影响或者政治参与的成败如何影响人们的社会心理。其中,政治效能是被广为使用的概念。政治效能通常指个人认为自身的行为影响政治的能力,包括个人对自身政治资源和能力的认知以及对政府是否回应的认知。通过对中国城市基层政治参及其政治效能感的分析,研究者发现,诸如竞选业委会和居委会投票等不同类型的基层政治参与,根据结果的不同,会影响居民政治参与的有力感。[22]对厦门PX事件的研究中,研究者分析了传统媒体、互联网对政治参与的影响,并指出,实际的政治参与和政治效能呈现显著正相关关系。[23]研究者们分析了个人参与政治的有力感和实际政治活动参与的关系,有不少深刻的洞见。

(二) 研究问题

政治参与有力感本身丰富的学术内涵还缺乏深入的研究。在学术圈之外,这是各种媒体讨论的热点。“让每个人都成为中心、做中国脉搏的思想,让个人的力量不再微薄( 网易广告) ”,“微博反腐:围观就是力量(新浪微博)”[1],“与其在别处仰望,不如在这里并肩(腾讯广告) ”,“你的心声,世界的回声(腾讯广告)”,“关注就是力量,围观改变中国(南方周末评论员文章)”[2]。回应社会热点 ,在文献综述的基础上,本文主要研究以下问题:

① 网络的使用能否影响(提升)政治参与的有力感。参考文献综述[9-10,20-21],本文以上网频率和网络是否主要信息来源为自变量来预测政治参与的有力感。同时,本文检验了在加入其他控制变量后,结果是否依然稳健。② 不仅仅局限于网络变量,本文讨论了个体政治参与的有力感的影响因素。参考上述文献中的变量选取[4,18-20],本文的模型中同时纳入了网络因素和社会人口特征。通过回归分析,对比网络因素和“传统”社会人口特征因素的解释力。对上述问题的实证分析,可以弥补当下政治参与研究的不足,更好地解读现实生活。

二、数据、变量和方法

(一) 数据

研究采用CGSS(China General Social Survey)数据,CGSS是中国第一个全国性、综合性、连续性的大型社会调查项目。从 2003年开始每年一次,对全国125个县(区),500个街道(乡、镇),1000个居(村)委会、10 000户家庭中的个人进行调查。定期、系统地收集中国人与中国社会各个方面的数据。[3]为方便学术讨论,下文中的变量注明了CGSS2010数据中的编号。

(二) 变量

因变量:

“我觉得自己有能力参与政治”(d1002),回答分别是完全不同意、比较不同意、无所谓同意不同意、比较同意、完全同意,分别赋值1、2、3、4、5。本文用该变量来测量被调查者政治参与的有力感。

自变量:

变量1和变量2是从CGSS问卷中选取的网络相关变量。其中,作者将信息来源编码为测量网络是否为主要信息来源的虚拟变量。变量3至9涵盖性别、年龄、教育程度、政治面貌、收入、工作单位等,是社会学研究中常见的社会人口特征变量[5,10,19]。“信任”是研究政治实际参与中常见的变量[21-22],本文通过因子分析给出被访者对不同对象信任分值,纳入回归方程。具体如下:

①上网频率(a3012),按照调查者回答的五个选项,将上网频率分为五个组别: 非常频繁、较频繁、一般、不频繁、从不。

② 主要的信息来源(a29),根据调查者的回答重新编码为一个二分变量:网络为主要信息来源和非网络媒体(电视、报纸等媒体)为主要信息来源。

③工作单位类型(a59j),根据调查者的回答,重新编码为一个二分变量: 党政事业机关和非党政事业机关。

④政治面貌(a10),根据调查者的回答,重新编码成一个二分变量:共产党员和非共产党员。

⑤职务级别(a59e),根据调查者的回答,重新编码成一个二分变量:副科级及以上和无级别。

⑥收入(a62),取对数后的家庭收入。

⑦年龄组别(A3),根据调查者的回答,将年龄按出生日期重新编码为不同的年龄组: 80后(含90后)、70后、60后、50后、40年代及之前出生。

⑧最高教育程度(A7a),根据作答,把回答重新编码为:小学及以下、初中、高中(中专/技校)、大专、本科、研究生及以上。

⑨性别(a2),二分变量:男、女。

表1 信任的因子分析结果

⑩信任因子分值(D1f-D3102):将CGSS问卷中的有关信任的问题通过因子分析降维,如表1所示,得到四个信任因子的分值:政府组织信任、亲朋好友信任、非政府组织(商业)信任、宗教信任。①

(三) 分析模型

本文采用有序结果变量回归(Ordinal Regression):link(γij)=θj-[β1xi1+β2xi2+…+βpxiJ],因为本研究中的因变量选择较高等级的比例较低,选用的连接函数为负log-log,Yij表示累计分布概率(有关数学分析参见McCullagh,1980; Norris et al.,2006)。

回归系数β>0,表明对照组(或者连续数值型自变量的增加)选择较高等级的可能性增加,选择较低等级的可能性下降。

回归系数β<0,表明对照组(或者连续数值型自变量的增加)选择较高等级的可能性降低,选择较低等级的可能性增加。

三、数据分析结果

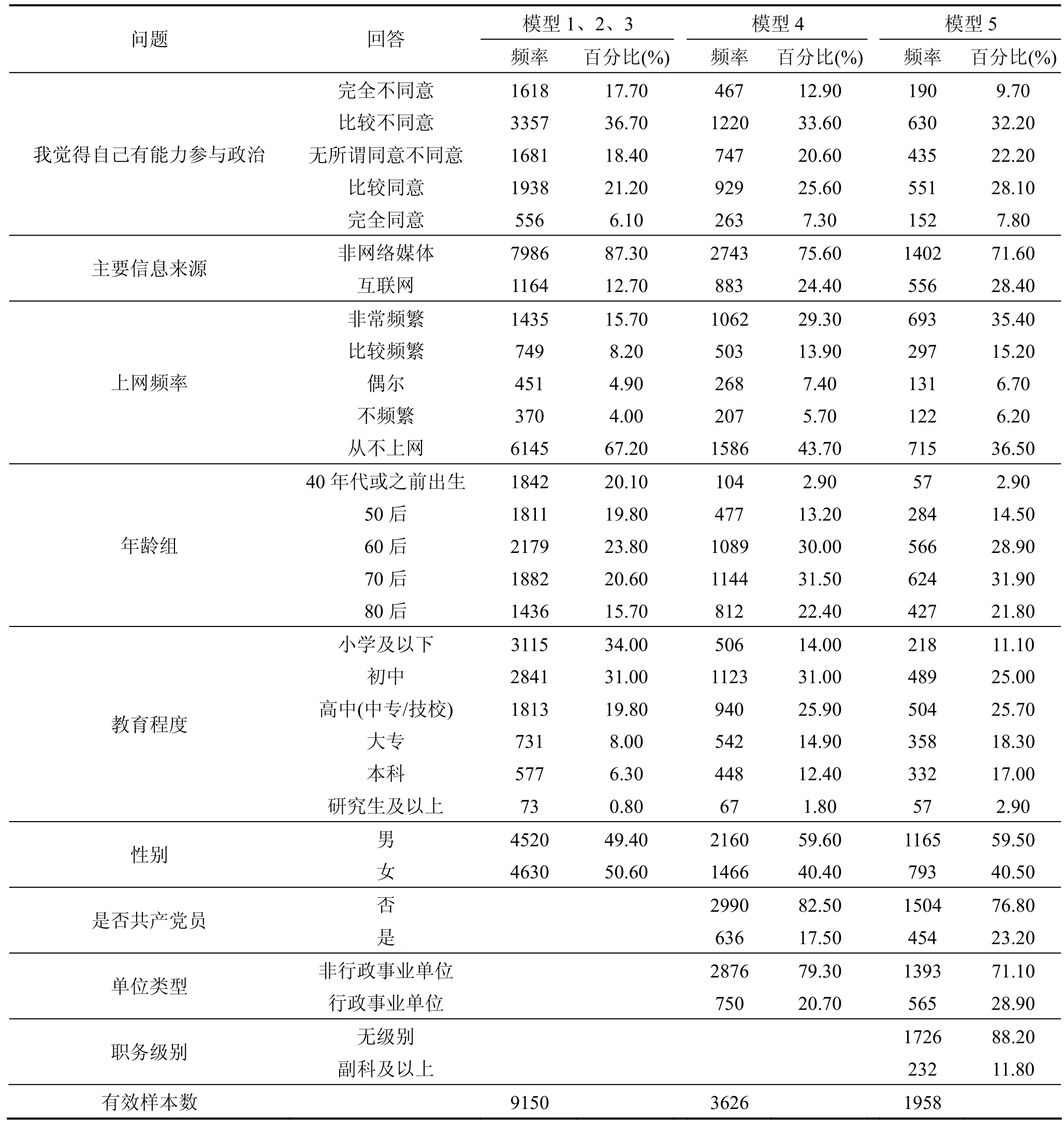

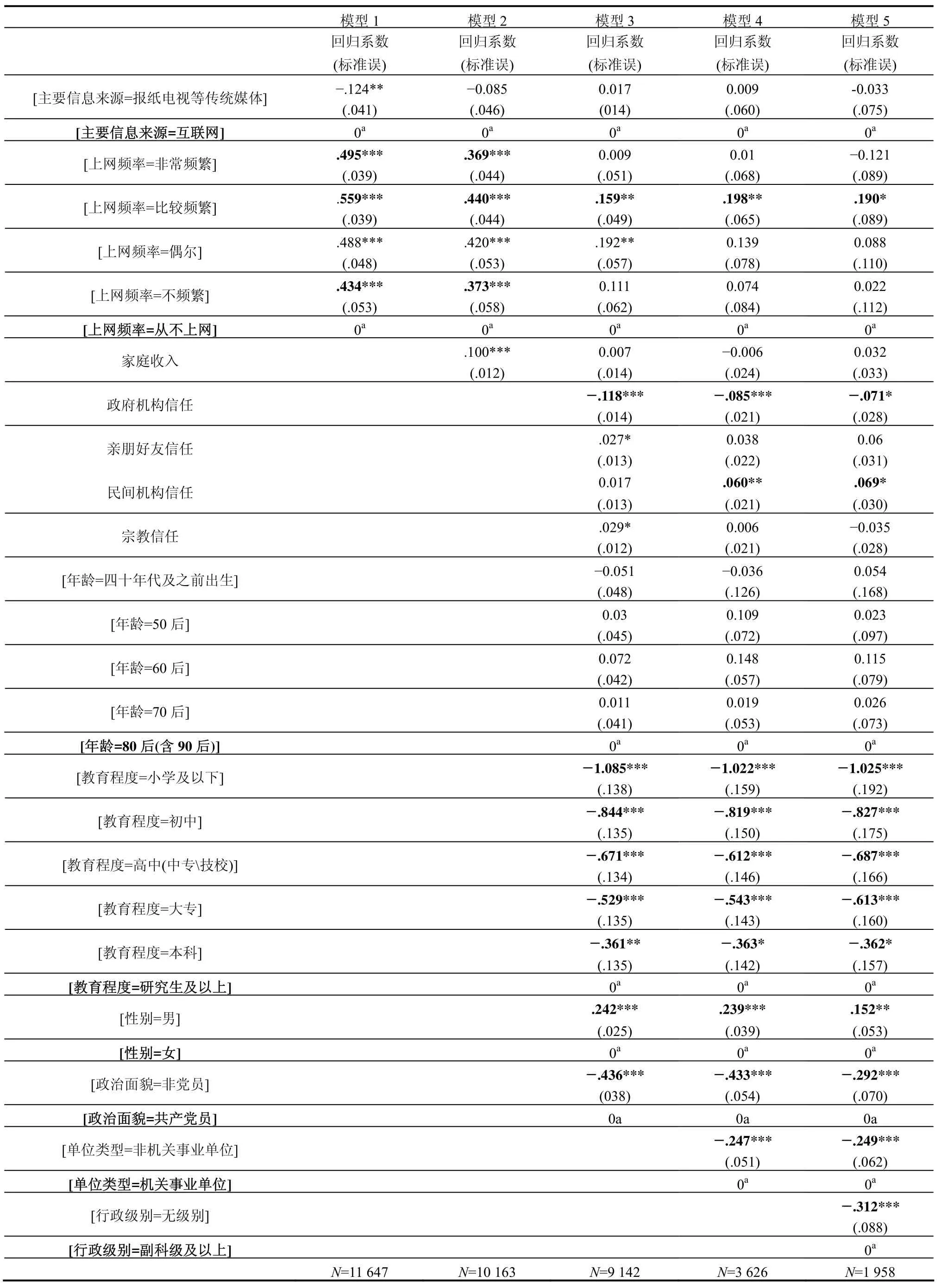

表2和表3分别给出了描述性统计和回归分析的结果。

表2 描述性统计表

表3 回归分析结果

表2是描述性统计的结果。模型1、2、3的数据类似,涵盖CGSS数据中的大多数样本,本文仅给出了模型3的描述性统计结果。模型4仅涵盖了非农就业人口的数据。模型5仅涵盖了有效回答了职务级别的样本(主要针对人群为体制内人士)。表3给出了各个模型的分析结果。

表3中给出了五个回归模型的结果。根据研究目的,模型依次展开,模型1仅仅选取了网络因素。后续模型加入了不同的控制变量。模型2、3在模型1的基础上加入社会人口特征变量,如收入、性别、教育、政治面貌等。模型4、5进一步加入了工作单位、行政级别等变量,由于应答数据的有效性发生改变,选取的样本数因此变小。作者据此比较不同模型之间的差异,并给出了解释。

模型1的结果显示,没有其他控制变量的条件下,相对以传统媒体为主要信息来源的群体,主要信息来源为网络的群体政治参与有力感更强,效应显著。相对于不上网的群体,使用网络的群体参与政治的有力感更强,效应显著,对比具体的系数可知,使用网络比较频繁的群体参与政治的有力感最高。

模型2加入了收入(取对数)变量,结果显示:加入了收入这一控制变量后,信息来源变量的影响不再显著,使用网络频率依然对参与政治的有力感有显著影响。具体的系数显示,上网比较频繁的人参与政治的有力感是最强的。同时,收入越高,政治参与的有力感越强,效应显著。

模型3加入了年龄、性别、教育、是否党员、信任分值等变量,结果显示:性别对参与政治的有力感影响显著,男性的有力感更强。政治面貌对参与政治的有力感影响显著,党员的有力感更强。对比80后60后年龄组,50后的政治参与有力感更强。教育程度对政治参与的有力感有显著影响。参数显示,受过良好的高等教育的组别政治参与的有力感高于其他组别,且教育程度越低,政治参与有力感越低。控制了这些变量后,信息来源、收入的影响不再显著。上网频率的影响明显降低,比起不上网的群体,上网比较频繁和偶尔上网的群体政治参与的有力感更强,效应显著。对信任变量的系数进行分析的结果显示,对政府的信任度越高,政治参与有力感越低。宗教信任对政治参与感显著相关,宗教信任分值越高,政治参与的有力感越强。对亲朋好友的信任度越高,政治参与感越强。亲朋好友的信任度在社会资本的研究中往往是一个中介变量,模型3验证了此前研究中关于社会资本能促进政治参与的观点。[24]而政府机构信任和政治参与有力感之间的关系还有待更深入的研究,一个可能的解释是,越了解政治,就越不信任政府,导致政府信任度和政治参与有力感的负相关。

模型4增加了工作单位性质为控制变量,有效样本仅限于非农就业人口。结果显示,控制了其他变量后,党政事业单位员工的政治参与有力感显著高于非党政事业单位。和模型3类似,性别、政治面貌和教育程度对政治参与的有力感有显著影响。对比不上网的群体,政治参与有力感有显著区别的群体只有上网频率比较频繁的群体,后者有力感更强。在非农就业人口中,“信任”的影响有所变化,政治信任度的效应与模型3类似。与模型3比较,亲朋好友信任度和宗教信任的显著性消失。而民间机构(商业信任)信任度成为有显著影响的变量,对民间组织越信任,政治参与的有力感更强。鉴于模型3和模型4有效样本的区别,一个可能的解释是,在农村,对亲朋好友的信任更为重要;而在城市,对民间机构和商业机构的信任更为重要。这是个值得继续研究的差异。

模型5增加了行政级别为控制变量,鉴于对该问题的回答缺失值较多,有效样本的个数下降。该模型主要针对的是体制内人群。结果显示,控制了其他变量后,副科级及以上行政级别的组别政治参与的有力感显著高于参照组。与模型4类似,工作单位性质、性别、政治面貌和教育程度、政府信任度和民间组织信任度仍然对政治参与的有力感有显著影响。加入控制变量后,信息来源、收入、年龄组别的影响不显著。上网频率的影响明显降低。

综合上述模型的结果,网络变量对政治参与有力感的影响在没有其他控制变量的情况下是显著的,可以支持网络使用频率和网络信息的传播能增强政治参与有力感的假说。然而,加入控制变量后,模型显示社会人口特征影响更为显著,网络变量的影响减弱。网络是否主要信息来源不是影响政治参与有力感的关键因素。以从来不上网的群体为参照组,在上述五个模型中始终有显著区别的只有上网频率比较频繁的群体。在控制社会人口特征变量后,上网频率非常频繁和从来不上网的组别的政治参与有力感没有显著区别。一个可能的解释是,网络对于个人的政治参与有双面的影响。沉迷于网络的人对参与政治的兴趣和力度比适度使用网络的人更低,反而类似于从来不上网的群体。

和其他国家的研究类似,教育程度的提高能影响政治参与的有力感。行政级别较高的、体制内(党政事业单位)员工、共产党员、男性参与政治的有力感更高。相比互联网因素,这些在以往中国社会学研究中较多使用的“经典”变量是政治参与有力感最重要的解释变量。

四、结论与讨论

本文的研究显示,网络对政治参与有力感的正面影响无法得到实证数据的有力支撑,政治参与有力感更多地取决于传统的社会人口因素。CGSS 2010数据的分析结果显示,在中国,行政级别、性别、工作单位的性质和教育程度等因素对政治参与的有力感的影响显著。而网络的影响在控制了上述变量后变得微弱。同时,“信任”的影响则呈现出明显的人群差异。

本文中几个模型的对比揭示出,互联网因素很有可能只是一个中介变量,而非关键原因。当然,回归模型很难阐释清楚变量之间的因果机制和中介作用。互联网成为日常政治生活中越来越重要的部分,发掘内在机制日趋重要。变量之间是否存在因果关系,如何分析因果关系,还需要设计更为精巧的研究。

一个需要更加深入探讨的问题是不同社会群体的信息鸿沟。通过对美国选举数据的分析,研究者指出,在社会经济地位不同的人群中存在数字鸿沟。不同群体的社会资源的差距影响他们对信息的掌握和利用。这一差距在网络社会中比传统媒体的信息鸿沟更大。[25]由于性别、阶层、收入、年龄、学历等差异,使得人们在利用信息的能力上产生差异,导致信息占有能力的社会分化。社会分化本身会导致信息资源不均衡,协同效应可能会导致政治参与有力感的差距。在当代的时代背景下,专项社会调查、微博、微信等大数据分析能为这一问题提供更好的研究工具。

由于研究数据的限制,本文没有区分互联网的使用程度和使用方式。网络使用方式可能是一个更为有效的变量。比如,如果网民只是经常用网络来打网络游戏,而并不使用社交网站进行政治讨论,那么尽管有比较高的使用频率,但是在线政治参与程度其实并不高。后续的研究可以对此进行更有针对性的调查和分析[26]。

研究过程中,作者发现几个值得注意的方面。第一,比较上文的数据描述性统计和回归模型,城市和农村调查对象的信息来源、网络使用都有明显差异。同时,城市和农村的信任因子对政治参与有力感的影响有明显的区别。信息资源的城乡鸿沟,社会信任的城乡差距等问题在本文中并没有得到清晰的阐释,后续研究可以进行深入的分析。

其次,回归模型的系数显示,上网频率对政治参与有力感的影响是非“线性”的,即并非上网越频繁,政治参与有力感越高。鉴于网络因素在后续的社会科学研究中将扮演越来越重要的角色,这一发现提醒研究者,使用上网频率这一变量时,需要审慎对待,不能简单当成有序变量处理。这其中的影响机制也有待进一步研究。

最后,本文的研究讨论了影响政治参与感的因素,但没有揭示其动态的变化。时代的发展日新月异,短短数年,移动互联网和智能手机普及,网民人数呈指数型增长。量变是否会产生质变?进一步的研究可以从横向的年度数据扩展到跟踪的研究数据。在不同的年份,日新月异的科技发展背景下,政治参与的有力感是否体现出不同的特征?理论预测的参与式民主是否能够成为现实?思辨和分析仍将继续。

注释:

① 因子分析可使用相关统计分析软件实现,详细过程限于篇幅没有展示所有图表。提取方法和旋转方法见表1的注释。因子的含义根据表1可以得到比较清晰的阐释。因子得分由SPSS自动生成。

[1] 张华青. 公民文化对政治现代化的意义——一种非制度条件的分析视角[J]. 社会主义研究,2004(6): 124-127.

[2] Carlisle J E. Patton R C. Is social media changing how we understand political engagement? An analysis of facebook and the 2008 presidential election [J]. Political Research Quarterly,2013,66(4): 883-895.

[3] 胡荣. 中国人的政治效能感、政治参与和警察信任[J]. 社会学研究,2015(1): 76-96.

[4] Almond G A,Verba S. 1989. The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations [M]: Sage,1989: 5-16.

[5] 杨光斌. 政治冷漠论[J]. 中国人民大学学报,1995(3): 99-104.

[6] 杨明. 四县农民政治参与研究[J]. 社会学研究,2000(2):67-75.

[7] Carlisle J E,Patton R C. Is social media changing how we understand political engagement? An analysis of facebook and the 2008 presidential election [J]. Political Research Quarterly,2013,66(4): 883-895.

[8] Lee J K. The effect of the internet on homogeneity of the media agenda: A test of the fragmentation thesis [J]. Journalism & Mass Communication Quarterly,2007,84(4): 745-760.

[9] Bimber B. Information and political engagement in america: The search for effects of information technology at the individual level [J]. Political Research Quarterly,2001,54(1): 53-67.

[10] Han G. 2008. New Media Use,Sociodemographics,and Voter Turnout in the 2000 Presidential Election [J]. Mass Communication and Society,2008,11(1): 62-81.

[11] Shirky C. The political power of social media: Technology,thepublic sphere,and political change [J]. Foreign Affairs,2011,90(1): 28-41.

[12] Gibson R K,Lusoli W,Ward,S. Online participation in the UK:Testing a ‘contextualised' model of internet effects [J]. The British Journal of Politics & International Relations,2005,7(4):561-583.

[13] BRUNDIDGE J. Toward a theory of citizen interface with political discussion and news in the contemporary public sphere [J]. International Journal of Communication,2010(4):1056-1078.

[14] 徐家良,万方. 公民网络参与的政府创新分析——以湖南“献计献策”活动为例[J]. 中国行政管理,2008(4): 70-74.

[15] Kim S H. Media use,social capital,and civic participation in south korea [J]. Journalism & Mass Communication Quarterly,2007,84(3): 477-494.

[16] Porter A J,Hellsten I. Investigating participatory dynamics through social media using a multideterminant “frame” approach:The case of climategate on YouTube [J]. Journal of Computer-Mediated Communication,2014,19(4): 1024-1041.

[17] Tufekci Z,Freelon D. Valenzuela S. Unpacking the use of social media for protest behavior [J]. American Behavioral Scientist,2013,57(7): 920-942.

[18] Enjolras B,Steen-Johnsen K,Wollebæk D. Social media and mobilization to offline demonstrations: Transcending participatory divides? [J]. New Media & Society,2013,15(6):890-908.

[19] Seo H,Houston J B,Knight L A T,Kennedy E J,Inglish A B. Teens' social media use and collective action [J]. New Media & Society,2014,16(6),883-902.

[20] 陈云松. 互联网使用是否扩大非制度化政治参与基于CGSS2006的工具变量分析[J]. 社会,2013(5): 118-143.

[21] 冯仕政. 单位分割与集体抗争[J]. 社会学研究,2006(3):98-134,244.

[22] 刘芳,施文捷. 城市基层政治参与对政治效能感的影响 一项以上海社区为例的实证研究(英文)[J]. 社会,2012(2):223-241.

[23] 周葆华. 突发公共事件中的媒体接触、公众参与与政治效能——以“厦门PX事件”为例的经验研究[J]. 开放时代,2011(5):123-140.

[24] 胡荣. 社会资本与城市居民的政治参与[J]. 社会学研究,2008(5): 142-159,245.

[25] Wei L,Hindman D B. Does the digital divide matter more?Comparing the effects of new media and old media use on the education-based knowledge gap [J]. Mass Communication and Society,2011,14(2): 216-235.

[26] 谢俊贵. 网络记实法: 离场状态的社会现实研究[J]. 人文杂志,2016(7): 27-38.

[编辑: 胡兴华]

“Is gathering and looking on online power?”: Analysis of factors influencing the sense of power through political participation

XIE Ying

(School of Public Administration,Guangzhou University,Guangzhou 510006,China)

With the internet rising and raging,such slogans as “Gathering and looking on is power” have become popular. But can the slogans be tested by scholarly research? How will socio-demographic variables influence the sense of political participation? Based on the data analysis of CGSS2010,the present essay reveals that internet variables are significantly related to the sense of power through political participation when other control variables are absent. But after other variables are added gradually,the models show that such socio-demographic characteristics as gender,educational level,party membership,work unit,rank of administrative office and so on,are the more significant and important explanatory variables than sense of political participation. Some problems,including the causal mechanism among variables,the “trust” difference between urban and rural areas,and dynamic change of political participation,remain to be analyzed further.

sense of power through political participation; internet variables; socio-demographic variables

C915

A

1672-3104(2016)04-0143-08

2016-04-07;

2016-06-20

国家社科基金青年项目“移动互联网时代的集体行动研究”(14CSH033)

谢颖(1981-),男,湖南涟源人,博士,广州大学公共管理学院社会学系副教授,主要研究方向:网络社会学