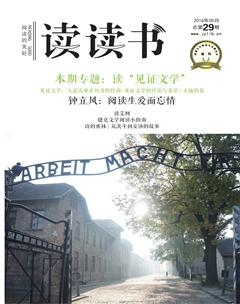

见证文学:人道灾难亲历者的控诉

凌越

《谁,在我呼喊时》是法国诗人、学者克洛德-穆沙撰写的一本研究见证文学的评论集。看到副标题“20世纪的见证文学”,我立即决定买下此书,因为这一主题也是我近两年写作的一个中心。

“见证文学”是指那些亲身遭受过浩劫性历史事件的幸存者,以自己的经历写出的日记、回忆录、报告文学、自传体小说、诗歌等作品。因其主题的庄严和重大,以及和我们当下生活千丝万缕的联系,当然更重要的是某些见证文学所达到的复杂性和深度,使我近年来将自己的精力逐渐从立足于美的文学,转移到这些被死亡和阴影笼罩的文字上。

自然,需要马上补充的是,美并不天然地和见证文学为敌,只是后者的滞重遮掩了美飘逸的身姿,使它以另一种我们几乎不认识的形象,突兀地展示在我们眼前。换句话说,只要是杰出的文学,哪怕是墨汁般阴森的见证文学,美也会是其坚定的盟友,只是两者的联系更加隐蔽和内在,更考验批评家的眼光。

《谁,在我呼喊时》一书中论及的曼德尔施塔姆、策兰和凯尔泰兹是我喜欢的诗人和作家,我曾分别就三人的作品和令人慨叹的身世写过文章。但最先引起我的好奇和阅读兴趣的,是书中所谈的另外几位见证文学作家,其主要作品尚未译介到中国,我也是通过此书才首次听闻他们。包括写纳粹集中营经历的罗伯特-昂代姆;1946年2月27日在纽伦堡法庭上,以被屠杀者代言人身份出庭作证的、20世纪最重要的意第绪语诗人亚沃罗姆-苏兹科维尔;在西伯利亚科雷马集中营,做了16年苦力的沙拉莫夫;1944年,在美军进攻菲律宾民都洛岛的战役中被俘的大冈升平。

此书由八篇文章构成,我对有关昂代姆和沙拉莫夫的两篇印象较深。罗伯特一昂代姆的《在人类之列》出版于1947年,同年普里莫-莱维的《如果这也是一个人》也在意大利出版,两本如今被公认为描写纳粹集中营的杰作,在当时都备受冷遇,后者在全意大利只印行了2500册,前者直到1969年才等来莫里斯-布朗肖所撰写的第一篇重要评论。《在人类之列》见证的是那些在二战期间被遣送到国外、关押在集中营里的人的遭遇。昂代姆采取了严格的自传笔法,当他讲到其他囚犯的经历时,总是说明它们是如何被他耳闻目睹的,从不谋求驰骋想象进入内部加以搜求。经由穆沙的介绍,我们知道昂代姆的叙述风格十分简约,同时又锲而不合地追求精确,细致地为读者展示集中营里囚犯们所经受的肉体折磨。昂代姆揭示的是纳粹集中营,而沙拉莫夫的《科雷马纪事》揭示的则是苏联远东劳动营的残酷。

沙拉莫夫1907年生于沃洛格达,1926年考入莫斯科大学,1929年以传播《列宁遗嘱》的罪名被捕,遣送到白海西南岸的索洛韦茨,劳改三年。1931年他刑满释放返回莫斯科,1937年1月在更加严酷的大清洗背景下,他再次被捕,以“托洛茨基反革命分子”的罪名被判处劳改五年。这一次,他被遣送到西伯利亚科雷马劳改营做苦工,服刑期不断延长,共达16年之久。

1953年斯大林去世带来转机,沙拉莫夫于同年获得自由,次年,他在一家泥炭厂谋得一份工作,同时开始创作他最重要的作品《科雷马纪事》。他断断续续写了很多年,一直到1973年《科雷马纪事》才最终杀青,又过了五年,1978年《科雷马纪事》俄文全本出版,但不是在苏联,而是在伦敦。上世纪80年代,随着苏联政治局势的松动,1987年《科雷马纪事》才第一次在苏联出版,苏联解体后新成立的俄罗斯联邦,将书中片段列进中学生必读书目中。

也许是因为过长的写作时间,也许是因为作者有意采取一种断续、分散、裂变的传记形式,《科雷马纪事》显得非常庞杂。每篇作品都比较简短,分别描写科雷马的一人、一景、一事,或者分析劳动营体制的某个齿轮。和昂代姆《在人类之列》谨守于作者个人视角不同,在沙拉莫夫书中,传记的冲动不仅指向他自己,也同时指向别的劳改犯,显然他想呈现的是一幅尽可能全面的科雷马劳改营全景图,除了他自己的故事,他所见所闻的其他劳改犯的故事也被《科雷马纪事》所囊括。总体上,整本书使读者感受到一种恐怖的普遍状态:一个巨大的国家机器,正同步、均等地搅碎一大批人的生命。

对于沙拉莫夫在《科雷马纪事》中所采用的纪实与虚构相间的写法,(他甚至主要凭想象写出同在科雷马劳改营,但未曾谋面的诗人曼德尔施塔姆的生活状况和心理活动)穆沙做了精彩辩护:

“群体性历史事件的见证者,并不能像某些历史学家设想的那样,可以还原为一个绝对客观、真空状态的证人。不能苟求他像机器一样单纯地记录事件,再把它‘如实地陈述出来……记忆、情感、身体的悸动,精神世界的波澜,历史事件在个人身上留下的所有伤痕,都是值得我们关注和思考的。”

这段话拓宽了人们对见证文学之“见证”的一般理解,说到底见证文学这一概念的重心应该落在“文学”二字上,修辞的准确、情感的深度、哲学层面的思考——这些衡量一般意义上的文学的重要指标,也一样会对见证文学发挥重要作用,两者的区别应该仅仅在于题材上,前者包罗万象,而后者只是对准了人类的浩劫一一战争或集中营。

空中的坟墓

在这里,穆沙涉及到了一个非常重要的问题——见证文学先天的道德优势对于文学形式方面的压迫。这种压迫体现在我们阅读一些在文辞上存在明显缺陷的见证文学上,你明知道这是一部行文粗糙的作品,但是你仍然不忍断然否定它们,仅仅是因为它们揭示的是苦难和罪恶。

关于这个问题,穆沙在《空中的坟墓》一文中进行了更为细致的探讨,我以为,这篇文章在《谁,在我呼喊时》整本书里是最精彩的。文章围绕曼德尔施塔姆、策兰和凯尔泰兹的具体作品——《无名战士之诗》《死亡赋格》《为一个不会出生的孩子哭祷》——展开论述,较窄的批评入口为有深度的分析提供了可能。

之所以将这三部作品放在一起评述,是因为它们“与群体毁灭中的‘无名状态息息相关”。众所周知,在政治恐怖状态下,尤其是纳粹对犹太人的屠杀中,毁灭机制的重要一环就是去人性化,将犹太人视作非人的、肮脏的物,从而从心理上减轻屠杀者可能的负疚。三部作品都和历史浩劫有关,但都保持着一种观察上的或者说是修辞上的距离,这种从“现场”向后退缩的倾向,其实为作品获得了更宽敞的道德空间,(通常的见证文学则是向现场的趋近)就像看油画一样,后退几步反倒更容易看清。

穆沙在文中提到对见证文学的批评意见,比如说纳粹对犹太人大屠杀,在美国受到一种“令人难以置信的情绪化处理”;比如有人批评从1985年(普里莫-莱维的《如果这也是一个人》在那一年再版)开始,每个人都似乎向往发现并理解一种更为精彩的恐怖。穆沙指出这种言论隐含着傲慢和轻浮,但对这种批评中的合理成分也给予充分重视:

“补救历史断裂的呼求,的确很容易沦为感伤主义的宣泄。”为了避免这显然的弱点,作家们反倒要和所写对象保持一定距离,远离那张由良好意愿编织成的哀婉动人的网,始终保持独立和冷静。在这里,见证文学的写作者遇到一个真正的难题一一如何从见证者过渡到真正的写作者?只有这样他才能更好地完成见证的任务。穆沙敏感地意识到,真正好的见证文学甚至未必正面写到某一历史事件,而是从旁侧、以各种隐含的意义触及它。他还提到沙拉莫夫对于“懒惰”的见证者的批评,指责他们从未想到要使他们的见证达到“作品”的高度。

对于沙拉莫夫来说,这个高度是必须的,因为只有这样才能与他所经历的事件相匹配。否则,那些随意写下的文字,那些过于夸大的修辞,最终会危及到见证者所经历事件的真实性。因为事件本身的真实性,并不能天然地保证记录这些事件文本的真实性,或者说,文字有它自身的真实性,那么,在此我们又会遇到修辞和苦难之间永恒的矛盾:在苦难面前讲究修辞,几乎称得上是羞耻的事情,(至少托尔斯泰就是这么看的,并且在晚年对文学恶语相向)可是不加文辞修辞的苦难则会失真,失去它原本厚重的分量而变得可疑和轻浮。

对那些深受浩劫之苦的幸存者,社会总是承认他们享有一种特殊的权利,应该比别人得到更多的重视,在集体记忆中留下印记一种天然的道德优势。这种承认,补偿着极权主义的迫害,勾描着被抹去的痕迹。但见证,一旦试图实现它真正的意图,却总是困难重重。因为说到底,见证本身也总是处于消解之中,见证者亲身经历的“此时此刻”瞬息间就变为“彼时彼刻”,那么他们对于那一刻的回忆和描述已经带有追溯的意味了,文字几乎是抓住那一刻唯一的手段,而事件本身的严重性,则会对文字形成一种无法避免的依赖——它到底不能自在自足地呈现。

而见证文学的作者则要全力以赴,以完全凸显自己这个特定的我,他要不断提供他在场的证明,在那个特定的时间,在那个特定的地点。这使见证作家获得见证的资格,获得控诉的道德支持,但对于普遍的文学而言,从长远的效果看却无异于饮鸩止渴——覆盖在全部文字之上的那个超大的自我,将使文字最终窒息,而见证的凭据和动机也将随之消亡。

《空中的坟墓》论及的作品和作家,正是在上述两者间取得难能可贵的平衡。凯尔泰兹的《为一个不会出生的孩子哭祷》并未直接描写集中营,而是以一闪而过的片段,暗示叙事者以往的经历。组成情节主干的事件,都是叙事者从集中营归来以后,甚至很久以后发生的,然而前尘往事如同鬼魅般笼罩着主人公,影响着他生活的现状,从侧面令人信服地折射出集中营之恶。“集中营的时间,它的黑暗的光,仍在猛烈地照射着一切新的思想和语言。”