车用大功率用电设备的配电方案研究

张思宁, 倪永亮, 王雪涛, 戚于飞

(中国北方车辆研究所,北京 100072)

车用大功率用电设备的配电方案研究

张思宁,倪永亮,王雪涛,戚于飞

(中国北方车辆研究所,北京 100072)

根据车用用电设备的负载特性和工作特点,从大功率用电设备入手,对阻性、感性、容性负载的配电方法进行研究,提出了机电混合式配电方案,并进行了试验测试,测试结果表明,该方案能够实现带载切换,具有短路保护、反时限保护等功能,能够满足大功率用电设备的配电要求.

车用大功率用电设备;电磁接触器;固态开关

在民用汽车技术和电子技术发展的推动下,国内混合动力电传动底盘的研究取得了阶段性成果.相关单位也研制了一台混合动力电传动演示样车,实现了高压配电等相关技术在演示样车上的验证.

在军用混合电驱动车辆中,高能武器、高功率密度推进等技术的应用,使得用电功率需求大幅提升,同时供电系统的特点、配电系统的结构以及负载的特征都发生了变化,为满足军用混合驱动车辆大功率用电负载的使用工况,保证电能的安全传输及合理分配,需要在高压大功率配电技术方面展开研究.

1 高压配电技术方案

根据军用混合驱动车辆的技术特点,大功率用电设备用电需求高达几百千瓦.配电方式可采用机械式开关、全固态开关和机电混合式开关.机械式开关采用电磁接触器对负载进行通断控制,导通损耗低,但关断过程中存在燃弧问题,降低其工作寿命[1].全固态开关[2-3]采用功率半导体器件IGBT实现对负载的通断控制,不存在电磁接触器燃弧问题,但是导通压降大,导通损耗较大[2].机电混合式开关[4]采用电磁接触器与功率半导体器件并联的方式,集机械开关与固态开关的优势,正常导通时工作电流流过电磁接触器,损耗小,在关断过程中避免燃弧问题,工作寿命高;在大电流情况下导通不必考虑散热问题.

因此考虑机电混合式配电方案.机电混合式开关存在两种方案:1)电磁接触器和固态开关并联方案;2)电磁接触器和串限流电阻的固态开关并联方案.

1.1电磁接触器和固态开关并联方案

该方案的控制器基本工作原理是:控制器开通的时候,固态开关S先饱和导通,机械式主开关K后闭合,保证机械式主开关K在低电压闭合,创造无弧开通的条件.如图1所示,正常接通后,电流从机械式主开关K流过,而K的接通电阻非常小,所以整个控制器导通压降低、功耗小;控制器关断的时候,机械式主开关K先断开,此时断开电源为固态开关S的导通电压,实现断开机械触点时无电弧产生,在机械式主开关完全断开后,固态开关S再断开.机械式主开关K总是处于低电压开、关状态,无须专门灭弧装置.

设其开通时间ton=200 ms,负载电容CLOAD=2 200 μF,则固态开关S开通过程中的平均功耗为1 750 W,查标准热阻特性曲线知25 ℃下200 ms开通时热阻为0.066 ℃/W,此时温升大于等于115.5℃.可以看出此时的温升过大,功率管负担过大,极易使功率管损坏.

使用电磁接触器和固态开关并联方案,在控制器开通和关断的过程中,为固态开关和机械式主开关提供不同的控制时序,可以创造无弧开通和关断的条件,并且导通损耗极低.但固态开关在开通过程中负担较大,抑制电流冲击过程中功率损耗也比较大,在大功率的场合直接导致配电可靠性的降低和成本的提高.

1.2电磁接触器与串限流电阻的固态开关并联方案

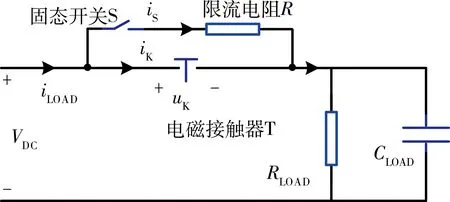

该方案的控制器开通时刻由限流电阻限制充电电流,分担固态开关的开通功耗.如图2所示.

图2 电磁接触器与串限流电阻的固态开关并联方案

设额定电流为40 A,其开通时间ton=200 ms,限流电阻R=500 Ω,负载电容CLOAD=2 200 μF,可计算得串限流电阻的固态开关S在开通过程中的平均功耗0.39 W,在电磁接触器与串限流电阻的固态开关并联方案中,固态开关的开通功耗已降低到非常低的程度,减小了固态开关的负担.

当机电混合式配电终端中的固态开关支路和机械式开关支路发生换流过程时(无论是开通过程还是关断过程),两个支路的电流iS和iK满足

iS+iK=iLOAD.

(1)

当配电终端关断时,假设初始关断时刻负载电流iLOAD为额定电流iN,则初始时

iS+iK=iN.

(2)

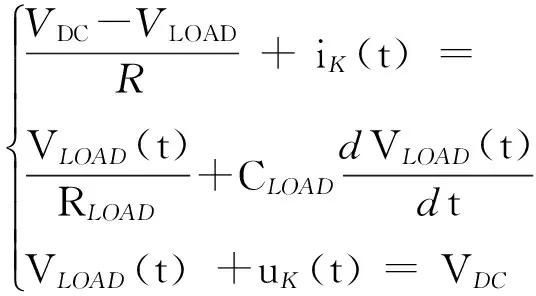

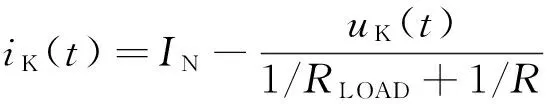

关断过程中机械式主开关支路的电流要往固态开关支路转移,固态开关保持导通.因此

uK=iSR=(iLOAD-iK)R.

(3)

假设机械式开关的电流iK在典型机械式开关的关断动作时间(Toff=20 ms)内按照线性规律下降到零,可以计算出这个过程中机械式开关两端电压uK的变化规律由式(4)确定.

(4)

当负载电容为零或较小时,

(5)

即机械式主开关的电压与电流成线性关系.

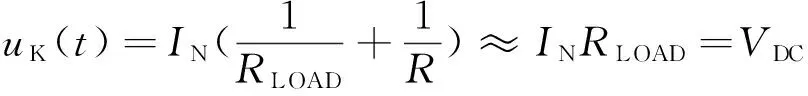

当iK(t)的电流降为额定电流一半时,

(6)

当电流完全转移时,

(7)

由此可以得出:

1)在纯容性负载条件下,由于负载电压下降速度较慢,所以开关两端电压上升速度也比较慢,因此机械式开关关断时不拉弧的条件相对容易满足.

2)在阻容性负载条件下,若要完全满足不拉弧的条件,则应满足RLOADCLOAD>2.5Toff=50 ms,以保证在换流过程中机械式开关两端电压不大于15 V.

3)当负载为电机类负载时,前端通常存在较大电容,正常情况下电机控制器先关断电机负载,然后由机电混合式功率控制器关断负载,这时负载相当纯容性,关断过程中不会出现拉弧过程.当出现故障时,必须紧急断电,无法利用电机控制器先关断电机负载,这时负载相当为阻感容性负载,可能会出现拉弧过程,需要进一步分析,并合理地设计参数.电磁接触器和固态开关并联方案、电磁接触器与串限流电阻的固态开关并联方案的优缺点比较如下:

1)电磁接触器和固态开关并联方案,可以创造无弧开通和关断的条件,开关导通损耗低,但固态开关在开通过程中负担较大,功率损耗也比较大.

2)电磁接触器与串限流电阻的固态开关并联方案,开通时刻由限流电阻限制充电电流,分担固态开关功耗,可使固态开关的导通压降小,负担小,开通功耗小.但负载关断时会使机械式开关承受一段时间的电压,且阻性及阻容性负载紧急断电时可能出现拉弧现象.

1.3优化的机电混合式配电方案

基于上述分析,优化的机电混合式配电主功率电路方案见图3,控制时序为:接通时先断开放电电路开关K3,后开通固态开关K2,然后开通固态开关K1,待固态开关K1完全导通后接通电磁接触器,断开固态开关K2;断开时先关断电磁接触器T,待电磁接触器T完全关断后再关断固态开关K1,最后关断放电回路K3.该电路在开通容性负载时预充电支路先接通,待充电至电源电压的95%后再接通固态开关K1.充电支路的接通损耗由限流电阻承担,保证了固态开关K1的可靠接通,并降低了接通损耗.电磁接触器在开通关断时刻,固态开关K1都是导通的,导通压降为2~3 V,低于电磁接触器的起弧电压,实现了电磁接触器的无弧切换,提高了电磁接触器的工作寿命.

图3 混合式配电主功率电路方案

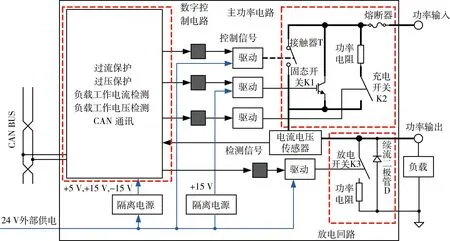

优化的机电混合式配电模块由3个基本模块构成:数字控制电路、主功率电路和放电回路,其具体的原理框图如图4所示.

图4 混合式配电模块原理框图

优化的机电混合式配电方案适用于额定电流在100~500 A范围内,在此电流范围内导通压降小于100 mV,不需要冷却装置,体积小、重量轻,工作寿命高(大于10 000次);在额定电流小于100 A时可考虑采用全固态开关方案,此时导通损耗不高,散热容易,体积重量成本优势突出,工作寿命高.

2 配电模块测试

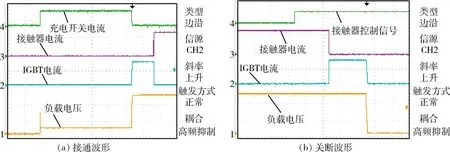

2.1阻感性负载测试

对功率输入端电压为直流900 V,配电支路为33 Ω与1.6 mH串联的阻感性负载,进行测试.单支路配电模块接通波形如图5所示.接通和关断波形与理论波形基本一致.图中纵坐标分别表示负载电压(每格为400 V)、IGBT电流(每格为20 A)、接触器电流(每格为20 A)、充电开关电流(每格为3 A)、接触器控制信号电压(每格为5 A),横坐标表示时间(每格25 mm).

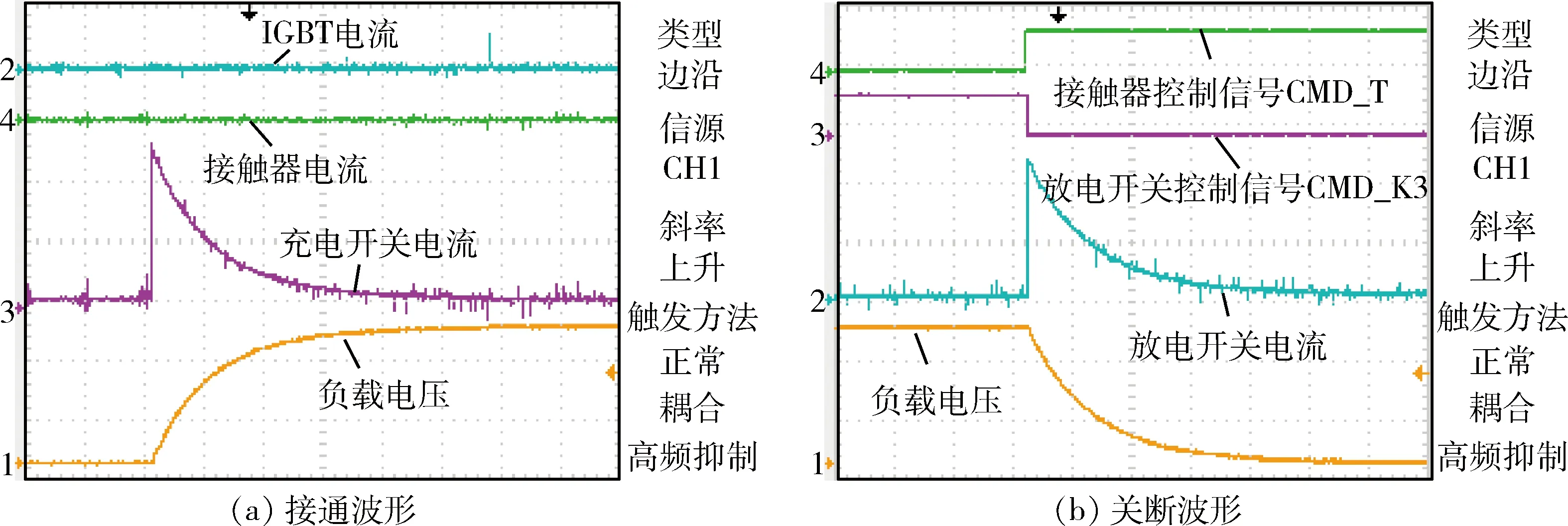

2.2容性负载测试

对功率输入端电压为直流900 V、配电支路为2 600 uF的容性负载进行测试.单支路配电模块接通和关断波形如图6所示.能够实现对容性负载的预充电,接通电容电流最大值为4.5 A,充电时间小于1.5 s,有效地抑制了容性负载上电过程中大电流冲击.图中纵坐标分别表示:负载电压(每格为40 A)、IGBT电流(每格为12 A)、充电开关电流和放电开关电流(每格为2 A)、接触器电流(每格为24 A)、放电开关控制信号CMD_K3、接触器控制信号电压CMD_T(每格为5 V),横坐标表示时间(每格为500 ms).

图5 接通和关断阻感性负载波形

图6 接通和关断容性负载波形

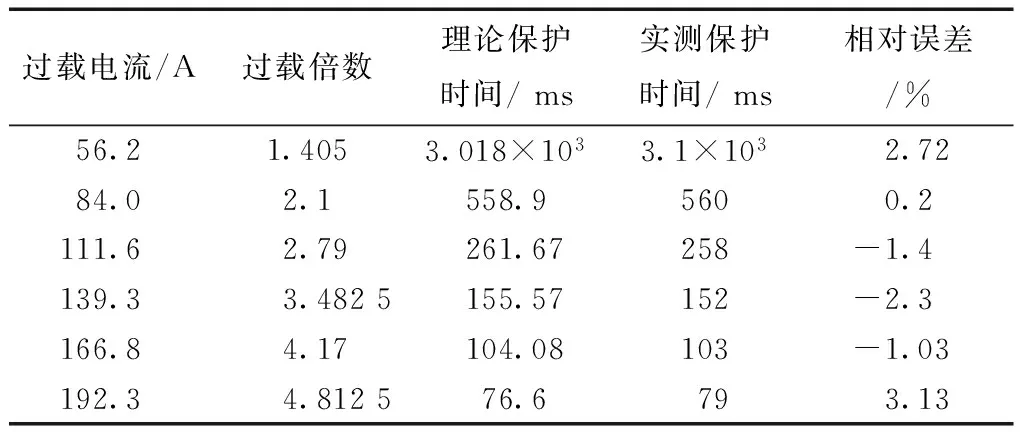

2.3反时限保护测试

进行测试时,负载电压为300 V,负载额定电流为20 A.在额定电流工作时通过切换开关将负载电流切换至额定电流以上.测试结果如表1所示.在不同过载倍数下,基本能够按理论保护时间完成过流保护,相对误差不大于3.5%.

2.4测试结果分析

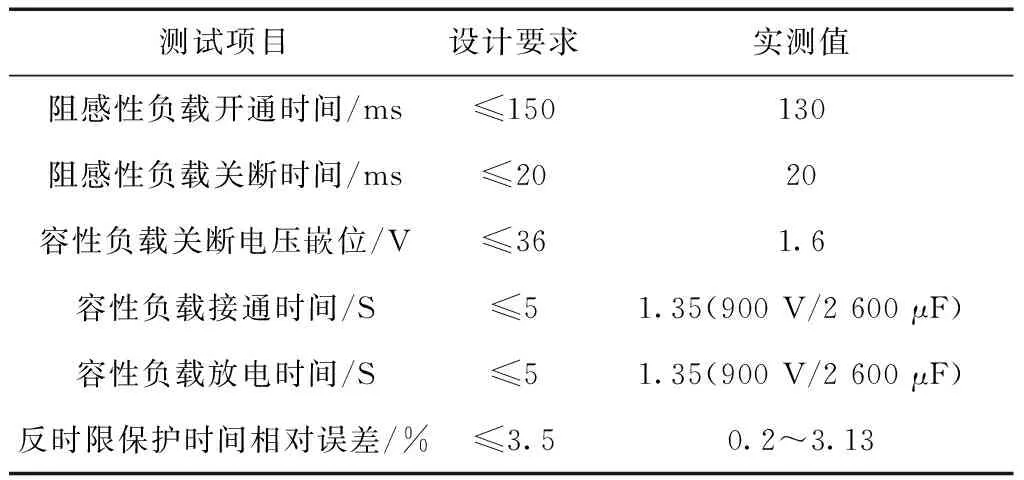

通过阻感性负载测试、容性负载测试和反时限

表1 测试结果

保护测试,配电模块主要的电气性能指标满足设计要求,测试数据见表2.

表2 主要性能参数测试数据表

3 结束语

针对混合驱动车辆大功率用电负载直接上电、带载分断会造成配电模块和用电设备严重损坏的情况,通过对不同配电开关方案的对比分析,提出了优化的机电混合式配电方案,该方案能够可靠地接通和断开大功率负载,具有反时限保护、无弧切断等功能,提高了电磁接触器的工作寿命.对优化的机电混合式电模块进行了阻感性负载、容性负载和反时限保护等测试,测试结果表明该方案能够满足设计要求.

[1]王鑫. 内燃机车接触器故障及改进方向探讨[J]. 铁道机车与动车,2014,480(2):22-24.

[2]王志强. 单通道固态功率控制器的研究[D]. 南京:南京航空航天大学学位论文,2005.

[3]赵建伟,王莉. 直流固态功率控制器的建模与仿真分析[J]. 电力电子技术,2009,43(9):74-75.

[4]杨善水,王莉,马双伟. 一种新型结构机电混合式功率控制器技术研究[J]. 航空学报,2007,28(5) :1195-1199.

Research on Electricity Distribute Project for in-vehicleBig Power Electricity Equipments

ZHANG Si-ning,NI Yong-liang,WANG Xue-tao,QI Yu-fei

(China North Vehicle Research Institute,Beijing 100072 , China)

According to the load and work characteristics of the in-vehicle electrical equipments, from the perspective of the high-power electrical equipment, researches on the power distribution methods of the resistance, perceptual, capacitive load were conducted,and then a power distribution scheme of the electromechanical hybrid is put forwarded and tested. The test results show that the project can carry out to take to carry to cut over and have short-circuit proof, anti-time limit protection and other functions,and it also meets the requirements of the power distribution of the high-power electrical equipments.

in-vehicle high-power electrical equipments;electormagnetic contactor;solid-state switch

1009-4687(2016)01-0055-05

2015-11-09.

张思宁(1979-),女,高级工程师,研究方向为电气总体技术.

U463.61;TM561

A