树

一风堂

一棵树,不论它活了几年,十几年还是几十年,甚至百年。当春天来临抽芽吐绿时,我仍然觉得它像个孩子……

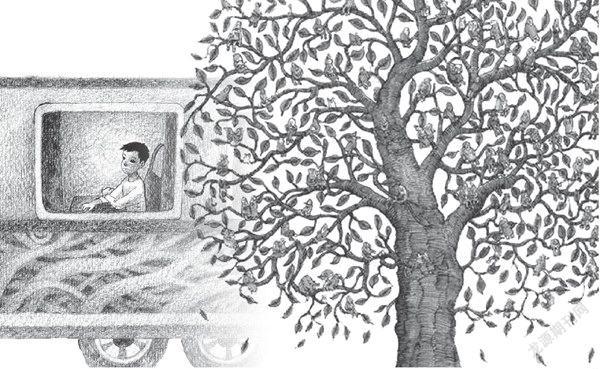

我起得很早,穿好衣服,在妈妈来叩门叫我之前就收拾好了行李。我轻装简行,只带了几套衣服和几本书。妈妈说剩下的物品她会很快邮寄给我。我们坐车去火车站,一路无话。

“我会给你写信的。”妈妈突然回过头来对我说。

“好。”我点头。

我隔着车窗看着妈妈,她个子不高,穿着一件带海狸毛领子的黑色开司米外套,站在一大群人中间。车站又热又拥挤,妈妈静静地站着,嘴唇张开又合上,仿佛在品尝这浓重的气息。“小心点。”妈妈最后说,转身离开了。

由于不是旅游旺季,车厢里的乘客并不是很多,三三两两地坐着或是低头私语。火车开动起来,我看见田野风光大片地从我眼前掠过。天空高远而晴朗,冷峻巍峨的山峰直插云霄,仿佛这一切都触手可及。

不一会儿,眼前的景色朦朦胧胧起来。早上起得太早,我感到困意袭来。这是我离开家第一次独处。想到这里,我感到全身酸痛,头痛欲裂,这是以前从未有过的,这种痛与被抛弃在这节车厢的痛,不一样。

我想啊想,回想以前做过的所有事情,想知道是哪一件事情让我得到了这样的对待,如此的命运。我试着不让自己哭,但泪水还是不由自主地流下来,热热的。我闭上眼睛,看到妈妈站在面前,那么清晰,就像以前无数个早晨站在我面前一样。一旦泪水喷涌而出,就无法停止。

轻柔的倦意和着悲伤使我昏昏睡去。随着火车发出一阵长鸣,慢慢减速,泽川火车站到了。我怀着一颗忐忑的心靠在椅背上,等别的乘客都下了车才慢慢走出车厢。

我最先看到的是他的耳朵。

他面对着车厢,站着一动也不动。我走过去,他转过身看着我。他很高,有一双深陷的黑眼睛,鼻子又高又直。

“你真瘦。”他上下打量着我说,“你妈妈不给你饭吃吗?”

我睁大眼睛无言地注视着他,对于他的提问,我不知该怎么回答。

“不打招呼吗?”他语气平静地问道。“您好。”恍惚了一会儿,我终于开口道。然后很拘谨地朝着这位先生连鞠几躬。

我本想再开口说些什么,面前的他却已经接过我的行李箱转身朝站外走去,我紧紧地跟了上去。站外人山人海,搀杂着各种地方口音的说话声四周飘荡。我仔细地回避着来来往往的行人,却还是不断地被人碰撞,被冒犯到的人嘴里发出不满的“啧啧”声。

胃部一阵轻微的疼痛传来,我深吸一口气。“爷爷。”我轻声叫唤,皱紧了眉头。

他转过身,朝我伸出了手。我伸手握住了。

我讨厌吃饭的时候,大人们当着我的面对我评头论足,好似我压根不存在一样。

当我吃着爷爷为我准备的过了时辰的午餐——面条加腌菜时,一些表情严肃的男男女女轮番登场了。他们纷纷劝爷爷,有的说岂有此理,有的说天方夜谭,还有的说我是杜鹃。一个头上扎着蓝布条的大婶怀疑我,说我有可能是妈妈和别的男人生下的孩子,并不一定是爸爸的骨肉。为了进一步证实她的想法,她从我的长相上举出了很多例子。

我感觉呼吸紧迫,为了掩饰尴尬我只好大口大口地吞食面条,结果越发透不上气来了。

这位大婶说得言辞凿凿,连我自己也开始动摇了。我和爷爷爸爸在长相上的确没有一处相像的,爷爷和爸爸都长得很高大,而我又瘦又小,眼睛的形状和嘴唇的薄厚也都是天差地别。

我幻想自己能够隐身,在他们议论我的时候,逃到外面去。

这时爷爷发话了,说我左手掌心里有痣,这不是李家的种子,又能是什么呢?听到爷爷这么说,我当下吃了一惊,爸爸的确左手有痣,和我一样在掌心。但这又能说明什么呢?

刚才主张要把我送回去的女人们听到爷爷这么说纷纷围住我,查看我的掌心,得到验证后,发出小小的混乱声。在接下来的一段时间,村子里的大人们每次在路上遇到我都会停下来仔细查看我的手,对我掌心里的痣又揉又搓,甚至不惜在他们的手指上涂上唾沫。

我一点儿也不喜欢他们这样做,太脏了。

爷爷虽然欣然接纳了我,但始终并不对我十分亲近。每天和他寒暄不超过六句话——包括日常的问安。一个月以来,寂静和孤独像毯子一样覆盖着我。我忍耐着,熬着,我相信我会慢慢地学会如何和爷爷在一个屋檐下共同生活。

天气越来越冷了,寒气弥漫于房屋的四周。一天早晨我推开窗户,利器般的风充满节奏感地立马朝着我的身体伸入了它的触角。几片如樱花花瓣的光斑降落在我的手背上。这时,太阳刚刚升起,晨光熹微。我悄悄走出屋子,院子里已铺满积雪,万籁俱寂中随着我的脚步节奏,积雪发出一阵嘎吱嘎吱的响声。小屋里传来茶杯碰撞的声音,这说明爷爷已经起床了,并且在看我写的便条。我在便条上写我想出去走走,很快回来。

等了一会儿,见爷爷没有追出来的意思,便合上身后的竹篱门,踏上通往山上的路。

寒风凛冽,没过多久我的嘴唇就冻僵了,手指头也失去了感觉,两条腿甚至有点发虚。在雪地里行走显然超出了体力的范围,我上气不接下气。

刚想停下歇一会儿时,小腿一软竟跪在了雪地里。落在雪地上的松针,稀稀疏疏,我顿时感到饥肠辘辘,嗓子也有些发干。突然我的身体腾空而起,有人拎着我领口将我提了起来。待我站定后,一只粗糙有力的大手朝我的脑门敲了一下。

“没出息,走了半天才走出这么一点路。”

我转过头,为自己的软弱而感到羞愧。“对不起。”我低声说道。

爷爷径直向前走着,我以为他生气了。没想到他突然转过身,直视我说:“我的一个朋友就住在前面不远,早餐就在那里用吧。”

爷爷的话音刚落,我才发现他已经在前方几步开外,而且等着我跟上去。“噢,好。”我一边说,一边加快步伐跟了上去。

我们沿着东南方向一直走着,视野里很快出现一栋木屋。它坐落于针叶林和阔叶林交替的位置,上部皆是枞树、马尾松等针叶乔木,往下则是榆树、樱树等落叶树。此时木屋的屋顶上正冒出淡淡的青烟,窗户里似乎还闪烁着灯光。

“为什么会有人住在那么远的地方?”我一边调整呼吸,一边问。

“因为我这位朋友喜欢安静。”爷爷回答道。他的脚步轻快,满脸笑意,我不禁好奇起来到底是谁住在这里。敲门后不一会儿,门就打开了,一双眼睛朝外面打量着。

“喜多鹤,是我。”爷爷大声说道。

门又开大了些,阳光照亮了女人那张苍白的脸。她皮肤白皙,似乎能透过肌肤看到静脉。她定定地站在门内,目光从爷爷转向我。“这位是……”她轻声说着,眼睛瞅着我。

爷爷转过头瞥了我一眼,说:“这是我孙子,炎平。”

“您好。”我一边打着招呼,一边恭敬地向她鞠躬。

“进来吧,你们早饭吃过了吗?”女人向后退了几步,她的头垂得很低,让我几乎看不到她的表情。

“没,我们就是来蹭饭的。”爷爷径直往屋里走去,他的手不经意地轻轻挥了一下,示意我跟进去。我小心地走进屋,四下打量着。屋子里弥漫着一股类似于月桂蜡烛般的奶油香味,让我觉得更饿了。 “我不知道你们要来,合口的东西也没有呢。”女人远远地看着爷爷,羞涩一笑。

“粗茶淡饭就行了。”爷爷拉开一张椅子坐了下来,整个人放松地靠在椅背上。我站在爷爷旁边,从上往下俯视他。我感觉有点陌生,爷爷看上去温和多了,也不那么严肃了。

“她是谁啊?”我轻声问道,想再次确认。

“她是我的小妹妹。喜多鹤。”

“那我应该叫她……”我欲言又止。

“不,你不应该叫她姑婆。她比我小整整十五岁呢,别把人家叫老了。你就叫她阿姨吧。”爷爷看着天花板,一副正在思量的表情。

“喜多鹤阿姨。”我说。

爷爷点点头,表示肯定。

喜多鹤阿姨用餐盘端来一锅菜粥。在盛粥的时候,我抬头仔细地打量着小屋女主人的面孔。她看上去的确比爷爷年轻许多,体态修长,动作灵巧,浑身散发着一种柔和的光。

“希望合你胃口。”她把一碗菜粥轻轻放在我面前,声音委婉动听。

“谢谢。”我的脸唰地红了。

爷爷知道这个村子里的所有事情——王家三年前建了新房,周家结婚用了多少钱……这个过程很有趣。我已经注意到了爷爷偶尔放下戒备的样子,他笑容可掬,侃侃而谈,那双阴郁得像无底洞的眼睛不见了,我很喜欢看到他这样,他的另一面是如此的有趣。

我和爷爷准备告辞的时候,已经近中午了。我被菜粥喂得饱饱的,一点儿也不饿。喜多鹤阿姨牵着我的手,把我带到门口。“随时欢迎你再来。”喜多鹤阿姨冲着我莞尔一笑,浓密的睫毛下面是一汪深邃的黑色。如果这世上有人鱼,那她们的眼睛也一定是这样的。

“谢谢,我会的。”我笑着回答,朝爷爷看去。

爷爷看着我们,乐了。转身离开时,他温柔地握住了我的手。

我闭着眼睛躺在床上,直到呼吸慢下来。在我撕破的外套下面,腹部有块淤青正在隐隐作痛。有可能是躺下鼻血回流的缘故,口腔里满是血的苦腥味。我简直不敢相信刚刚发生的一切,我只想和他们一起玩而已,仅仅如此。

“你们在玩什么呀?能不能让我一起玩呢?”我话音刚落,他们就露出一副看见外星生物的表情。一阵污言秽语外加讪笑之后,他们就开始冲上来对我拳打脚踢,我本能地蹲在地上,护住头部缩成一团……

我深吸一口气,慢慢睁开眼睛,支撑着下了床。很仔细地照了镜子后,我感到一阵紧张。我被揍得体无完肤,狼狈不堪,我不愿任何人看到我这副模样,尤其是爷爷。

“是我不小心,摔了一跤。”我对自己撒的这个谎一点信心也没有。我低着头,不敢看爷爷的眼睛。一开始我还能感觉到爷爷紧盯着我的压力,后来模糊一片,爷爷一句话也没有说,转身去烧晚饭了。我松了一口气,但又感觉有点失落,就像一只孤单无助的小动物。

每天下午放学后去晒谷场打一架成了我日常生活的一部分。我原本心里悲悲切切凄凄惨惨的,没想到在打架的游戏中日益精神焕发起来了。

喜多鹤阿姨托着一个托盘从房间里走出来,盘子里有红药水、酒精棉花、一块湿布和一碗温水。她把头发扎了起来,用细长的漂亮手指拈起那块布,开始在我肿起的眼角下轻轻擦拭。我很会察言观色,知道向谁撒娇可以得到回应。每次打完架我都会跑来找喜多鹤阿姨。我也搞不清自己,在喜多鹤阿姨家里,心中有一种近乎安定的感觉。有可能这房间里的香气本身就有疗伤的功效吧。

“为什么老是打架?”喜多鹤俯下身子,上上下下仔细打量着我,等待着。

“他们老是嘲笑我。”我轻轻地回答,挤出一丝笑容。

“谁?”

“所有人。”

“所以,是你先动手的?”

我先是耸耸肩,随后又点点头。“可是我今天赢了。”

喜多鹤阿姨没有应声,眼睛里沉淀着某种气息,很沉重,没有一点生气,像是哀鸣。她伸出胳膊,亲切地搂住了我的肩膀,就像我小时候害怕时搂住妈妈一样。我闭上眼睛,嗅着发香,过了一会儿,她才松开我。

“打架是没有输赢的。”她喃喃地说,“战争也一样。”

她的脸色苍白,比以往更白,就像一张纸片。我想这一定是恐惧了,“没关系。”我暗暗对自己说。我发誓,一定会保护喜多鹤阿姨,还有爷爷。我会变得强大,强大到有足够力量保护所有人。

阳光是那么可爱,就像镀了一层金边,珍珠般明媚耀眼。云朵飘动时,光线透过云层在地上投射出柔和的影子。我和爷爷开始爬坡,地面松软,我们不得不小心行走。山上的雪都化了,河水涨个不停,满耳都是哗哗声。

“喜多鹤阿姨住在离村子那么远的地方,你说她是喜欢安静,这是骗人的吧?”

“为什么这么说?”

“我经常看到有小孩往她屋子扔石子儿。”

“这个村子以前饱受战争之害,日本人在这里是不受欢迎的。”

“那她为什么住在这里?”

“她父母把她接到日本后,她一直很思念这里,最初她也搞不清楚,直到后来她才意识到自己一直很留恋这里的景色,毕竟她在这里度过了生命里最初的十二年。”爷爷停下来休息,把手搭在我肩膀上说道:“等到她父母过世了,她又回到了这里,她的两个哥哥一直劝她回去,可她不听。”

“他们现在还来往吗?”

“每年的盂兰盆节和新年,她都会回去的。再说了,她还要回去收房租。”爷爷呵呵笑了起来。

“房租?”

“是啊,她父母过世后把房子留给了她,作为当年抛下她的补偿,她的两个哥哥也同意。”

“当初为什么要回去?她不恨吗?”我装出漫不经心的样子,背对着爷爷,拔着树枝上新生的幼叶。

“一开始也肯定有所埋怨的,为什么把她抛弃。”爷爷微微一笑,“但那时候战争刚结束,实在没办法,她那时太小,而她的母亲身体情况也不是很好,很难带着一个幼小的孩子回到遥远的日本,也许她最后理解了这一点才回去的。”

“是吗?要是我,我不会回去的。想不要的时候就扔掉,想要的时候再找回。这样的父母还不如死了算了。”

“炎平。”爷爷招呼我,我转过头。爷爷赏了我一巴掌,火辣辣地疼。我猛吃一惊,耳边的溪水哗哗声虫鸣声鸟叫声全都消失了,我仿佛跌进了宇宙的黑洞。

自从被爷爷收留后,我一直说话很小心,不知道说什么的时候尽量保持沉默。但随着时间的流逝,我内心的情感却变得越来越炙烈了。虽然我很喜欢喜多鹤阿姨和爷爷,但我很清楚,他们根本给不了我亲生父母陪在自己身边的感觉。

我感到山梁上起了阵阵凉意,这才发现太阳快要下山了,下面已是灯火一片。这景象看起来很温馨,有点像一张标题为“家”的明信片。

“炎平。”爷爷轻轻低声唤着我的名字,张开手臂,想抱住我。

太晚了。

“我是没办法才和你住在一起。”我粗暴地向他喊叫道,“别以为我有多么喜欢你!”我尖叫,眼神里充满了冰冷和凶猛。

我蓦地转过身跑了起来,脚步匆匆,避开大道,专拣杂草丛生的小路走。四周灌木丛生,一片漆黑,就像涌动的暗流,随时吞噬任何靠近的东西。不知什么时候我发现自己无意识地走到了木屋前。我感到精疲力竭,但又不想敲门去解释什么。我虚弱得甚至无力地坐在台阶上,身子一软,倚在门框上啜泣起来。

门开了,身后照过来的灯光,让我看到了自己可笑的影子。

“炎平。”喜多鹤阿姨的声音轻柔,她把手放在我的肩膀上,“快进来,夜深了,小心不要感冒了。”

吃了东西后我感觉暖和一些了,嘴唇已不再发抖了。看到我气色好转,喜多鹤阿姨松了口气,用围巾包住头转身出门了。夜晚寒气袭人,我裹在一张毯子里,静静地坐在床上。我不敢睡过去,断断续续地假寐了一会儿,但思绪却老是在梦境里:爷爷坐在灶前添火,爷爷抽着旱烟,爷爷看着我做作业,爷爷蹲在蚕豆苗边专心致志地凝视……

我一下子坐起身来,完全清醒了。回来了,我听见厨房间有声音,是轻轻的当当声。我竖起耳朵倾听着,不是一个人的声音,我的心脏骤跳起来。

他手里掌着一杆旱烟走了进来,扫视了一下房间后,低垂着眼走到窗边。

“天一亮就跟我回去。”他说。

我感到有一只有力的冷冰冰的手攥紧了我的心脏,让我喘不过气来。

“为什么要到这里来?我不会跟你回去的。”我尖叫道,眼泪顺着脖子流淌下来。

我哭的时候,爷爷一直没出声。等到我停止哭泣时,我深吸了一口气,感到自己全身都在打哆嗦。我一动不动地坐了片刻,却发现半年来在我体内不停搏动的那股暗流此时竟然已经停了。我累了,然而却感到出奇地平静。我擦干眼泪,擤了擤鼻涕,我想我此刻的样子一定特傻,幸好爷爷没有看我。

他站在窗边。他喜欢风吹在脸上的感觉,仿佛这风能把他脸上的皱纹吹平一样。他朝我走过来,我扭扭捏捏地慢慢抬起头,用可怜兮兮的眼神望着他。他看了我一眼,嘴里吐出一缕青烟,向我伸出一只消瘦的满是皱纹的手。

我伸手握住了。

初春的花香清甜甘醇,悠悠地飘散在空中。等我身体壮实一点,爷爷带我去爬山。爷爷教我辨认蕨菜和地钱草,让我注意绿叶颜色的变化,从嫩绿到深绿,再到深绿。

山顶上有一棵长成参天大树的银钟花树,爷爷在树下停下脚步,抚摸着粗大的树干,对我说:“这棵树见证了这个村子的历史,它是我的老朋友了。炎平,咱们家的所有秘密,它全都知道。”

“这棵树是我们家的?”我问。

“是的,炎平,包括这座山。旁边那座山已经被国家收购了,成为了保护区。但这座山我不会卖,这树下有你爸爸的骨灰。”

“是吗?”我仔细看着树根处的泥土,“怎么没有墓碑?”

“你爸爸心善,怕吓到打柴的人、过路的人,不让立碑。”爷爷开怀大笑,“以后我也埋在这里,不要立碑。”

“你别吓唬我。”我皱紧眉头,微笑着。

“炎平,总有一天你会离开这里,但最终你会回来。到时候你把手放在它身上,那时候你就会知道,它是你的朋友,就像它始终是我的朋友一样。如果有人伤害它,菩萨不会原谅他的。”

泪水盈满了爷爷的眼眶,但他极力忍住。“我不可能一辈子陪在你身边,如果哪一天我不在了,树会陪你说话。”

“啊?”我不知道爷爷到底是怎么了,感到很莫名其妙。

“会的,只要你用心听。很多人希望依靠城市提供的给养而活,但城市最终会死去,变成废墟,但树会活下来。当你需要它的时候,它就会和你说话。我向你保证,炎平。”

我们慢慢下山,一旦有什么新奇的东西掠过视线,就会停下来,仔细查看或是琢磨:一块石头,一种新植物,一截蜕下来的蛇皮。我们走走停停,恋恋不舍地离开庇护我们家族的大山。

天气越来越热,爷爷躺在竹椅上。一只手摇动着扇子,想将闷热的空气扇得流动开来,而他另一只手则不停地擦拭着额头的汗珠。我站在院子里,从邮递员手中接过一封信,然后闭上眼睛。起风了,沉重的空气被搅动开来,我想大哭一场。信是妈妈寄来的,她说她刚刚组建了新的家庭并生下一个孩子,很可爱。她说我以后就是哥哥了。我根本还没有足够的心智来消化这件事,我从来没有想过这样的事会发生,我只知道一件事——我压根不想当什么哥哥。

傍晚的时候,风越刮越猛了。我坐在书桌前,想着怎么给妈妈回信时,一阵狂风呼啸着从屋顶上掠过去,玻璃窗噼啪作响,脚下的地板晃动起来。爷爷迅速跑了出去,想确定瓜棚是否坚固。我想一起去,但被爷爷厉声喝止了。

风雨无休无止,狂暴的黑云在咆哮,震耳欲聋。大自然的力量如此强大,速度如此迅疾,以至于我还没来得及反应过来。

为了打发时间,我从床的一头慢慢挪到另一头,再倒腾过来。将两只脚竖起来,用背支撑着靠在墙上。将一只耳朵贴在床上,听说这样可以听到更多的声音。的确,我听到了声音,是说话声,紧接着是院子里的脚步声。我听出来是爷爷的声音,他在叫我的名字。从他轻松的语调来看,我知道他一切都很好。

我拉开门,首先进入眼帘的是一张苍白而又疲惫的脸。

“怎么样?还好吗?”我急切地问。

看到我迫切的样子,爷爷笑了。他额头上和眼睛周围出现了一道道的皱纹。这是我到泽川以来第一次感受到了爷爷的虚弱。爷爷没有说话,摸了一下我的头后,转身进了厨房。看到爷爷平安归来,我放下心来。

突然我感到太安静了,安静到有些异样。我听到爷爷的喘息声,马上我就恍然大悟。我飞奔到厨房,看到爷爷背对着我,站立在灶台前。他慢慢转过身,用使人难以置信的颤抖的声音呼唤我:“炎平……炎平……”就在这时,我已一跃而起,在他倒下时抱住了他。

爷爷的眼睛大睁着,一脸探询的表情,仿佛正在问一个旷世之谜,却并不期待回答。他举起一只手,震颤个不停。我伸手握住,爷爷的身体一阵战栗,闭上了眼睛。尽管睫毛还在轻微颤抖,但却再也没有睁开。

爷爷的葬礼全村人都参加了。虽然村民们已经对我的存在见惯不惊,但我还是觉得自己很碍眼,极不自在。

我在他人的指示下,一直在磕头。我感到头晕目眩,恶心得想吐。我扫视四周,看见喜多鹤阿姨站在很远的树丛中。她发觉我在看她,便朝我深深鞠了一躬。我想向她招手,但又怕别人注意到她,引起骚动,所以对她微微点点头。

我一个人待得太久了。家里太静了,静得让人发疯。

看到我到来,喜多鹤阿姨向我熟悉的杯子里注入茶水。我道谢后,捧起杯子开始喝茶,眼角偷偷地向旁边的椅子望去。那里空荡荡的,什么也没有。

她走近我,缓缓地拉开身边的椅子,坐了下来。

“你还好吗?”喜多鹤阿姨温柔的声音出人意料地响起来,我吓了一跳。

“嗯,还好。”我点点头。

似乎对我的回答不是很满意,喜多鹤阿姨低头茫然地望着我,然后朝我露出一个痛楚的表情。“如果你愿意,今天就住在这里。”

“不行,我要回家。”我毫不犹豫地回答,“房间需要打扫,那房子太老了,房梁上风一吹就会落灰下来,要一刻不停地打扫。”

“那房子不能离开人。”我摇摇头,再次强调后,低头看着自己的脚。

喜多鹤阿姨没有和我争论,一如既往地温和。“就待在这里吧,炎平,你需要有人陪着。”

“没关系的。”我笑着说,“我一个人也可以的,当初我就是一个人坐火车来的,厉害吧。我喜欢一个人,我……已经习惯了……”我百感交集,再也说不出话来了。

她伸出瘦削的手覆盖在我手上,安慰着我。

“我不知道。”沉默片刻后,我说道。没有看她,而是将视线投向窗外飘逸的云。

“不知道什么?”

我感到一种奇怪的痛苦正逐渐扩大,传遍全身。我的心脏被朝着四面八方撕扯着,感觉鲜血要流出来了。

我紧紧闭上了眼睛。

“是不是我得嚎啕大哭,声嘶力竭,终日以泪洗面,用头撞墙?是不是我得爬上最高的屋顶然后纵身跳下?是不是我得日夜不思茶饭,饿得形销骨立,面色苍白?请告诉我该怎么做?真正的悲伤该如何表达?我不知道。”

泪水涌入我的口中,身体好像沉了下去,像是被冻住了似的。只有脑子还在因为哭泣转动着,发出一遍又一遍嘴唇发不出声的尖叫。

我感到她的手在抚摸我的后背,我睁开眼睛,视线模糊一片。

“跟我去日本吧,炎平。”她温柔地说,“做我的孩子,好吗?”

十年后……

到底为何而来,有没有必要回来,甚至连我自己都不清楚,或是不仅仅是为了做个了结,我跟养母说我想回去看看。

望着面前的田园景色,都是那么熟悉,我仿佛行走在自己的过去。我站在河边,行李箱放在脚下,凝视一切的眼睛带着倦意。

现在,不再年少,我回家了。

尽量靠着河边走,在地图上找着,仔细辨认着要走的那条路。

阳光在树叶下变幻不定。

没过多久我就到达了山顶,那棵巨树丝毫没有改变,繁花满枝,风华正茂的样子。云丛中一束金色的阳光笼罩着它,使它也变得通体金黄,极尽荣华。

我的眼睛里闪烁着怀念,我意识到,虽然常年与这里隔绝,但这里的一花一木并未遗弃我。触碰树木的一瞬间,我仿佛听到了呼吸声,好像是人,又好像不是。那声音转瞬即逝,让人难以捉摸。我用头抵着树干,思忖着过去的事。

“从今天开始,我就是你的母亲了。”喜多鹤阿姨对我说。妈妈站在一边,微笑着看我。对我点点头后,将盖了章的文件和支票小心地放入包内。

喜多鹤阿姨一边说着“请多指教”,一边弯下腰来,握住了我的手。我不记得当时说了些什么,只记得不久后,就登上了飞机。

新世界所发生的一切,对我来说都是从未经历过的。我开始学习异国的语言文字、风俗礼仪,按照养母的设定轨道来度过每一天。这样的生活是否幸福,或者是否让人讨厌,我从未想过。

真像是一场梦啊。

将思绪拉回现实后。我睁开眼睛,举起左手,不安地查看掌心里的痣。脑海中浮现出另一个场景,我屏住呼吸,当时受到的冲击仍未消散。

我守在病榻前,刚刚服药躺下的养母突然开口说道:“你左手中的痣是你爷爷在你满周岁时,蘸着墨水刺下的。”

我凝视着她,惊愕两三秒后,将手放在她的额头上,试探体温。她笑着推开。

“爷爷为什么要这么做呢?”我感到心神不宁。

“为了更好地保护你,很多人都会嚼舌头,流言是很可怕的东西。关于这一点,我深有体会。”

“这样啊。”我吐了一口气,闭上眼睛。眼眸的深处,穿过层层黑暗,我看见了摇曳的光,那是爷爷留给我的灯。

至今我依稀还记得自己曾置身于某个巨大的火车站中央,到处人声鼎沸,瘦得皮包骨头的流浪汉在我身边徘徊,向我做着奇怪的手势。空气中有一股强烈的蔬果腐臭味和汗味。我紧紧抓住一个男人的手,被他牵着穿过人群。我把那只手拽得紧紧的,连指关节都紧张得麻木了。我生怕走失,害怕在人群中、噪音中和气味中迷失。

即使到现在,我也不能确定那是不是爷爷的手,或许我当时抓住的是神的手也未可知。正是这一只温暖的大手,握着我的手,保护着我,使我免受任何伤害。

我伸展着四肢,躺在树下,闭上眼睛。我有点累了,却很享受。溪水声在耳边回荡,树木们在窃窃私语,如同脉搏在缓缓跳动。

那个声音,我又听到了。

我睁开眼睛,像得到某个感应似的,我把右手举了起来,等着。

一朵白色的银钟花飘旋而下。

我伸手握住了。

插图/peipeili发稿/庄眉舒