城市社会组织治理能力的提升路径

——以三圈理论为分析视角

陈嘉俊 朱琳

城市社会组织治理能力的提升路径

——以三圈理论为分析视角

陈嘉俊朱琳

在我国政府职能转变的进程中,提升城市社会组织治理能力对于推动国家治理能力的现代化具有重要意义。当前城市社会组织在治理中,存在着城市社会组织价值迷思、城市社会组织缺乏应有的独立性、城市政府和社会对城市社会组织不信任的困境。本文运用“三圈理论”的分析框架,对城市社会组织治理能力的“价值圈”“能力圈”“支持圈”进行了分析,并以此理论为视角,更好地设计出城市社会组织治理能力的提升路径。

城市社会组织;治理能力;提升路径;“三圈理论”

当前我国政府职能转变的进程中,社会组织的地位和作用达到了前所未有的高度,政府职能向社会组织转移己成为必然趋势。所以,社会组织应顺应潮流,提高自身社会治理能力。“三圈理论”是关于领导者战略管理的一种分析工具,广泛运用于对公共政策的案例分析。社会组织若能运用“三圈理论”,那么可以大力提高领导能力,改进领导方法,推进社会治理能力。

一、城市社会组织治理能力定义及其困境

城市社会组织的治理能力,从主体讲,既涉及各级城市社会组织,又涉及城市社会组织的领导成员、会员;从内容讲,既指推动城市社会组织培育发展管理能力,又指城市社会组织履行职能完成任务的能力。尽管我国城市社会组织能力不断提升,但仍存在很多问题。

1.城市社会组织发展的价值迷思

“作为新公共性最重要的承载者,NPO、NGO等非政府组织和非营利组织在新公共性的构建过程中发挥着越来越重要的作用。”可是,由于城市社会组织承载着多元的价值理念,表达了不同社会群体之间的价值需求,因此很难形成公约的共识。与此同时,每一种价值诉求在价值的多元诉求的决定下往往难以同社会的公共性完全达到一致,城市社会组织发展运行如果仅仅以价值诉求至上,那么就会导致所涉及的社会群体利益和公众利益发生矛盾。

2.城市社会组织缺乏应有的独立性

当前,城市政府对城市社会组织的管理主要采取业务主管单位和登记机关双重管理体制。在这种体制下,一方面城市政府通过设置过高的“准入门槛”将城市社会组织和城市政府置于相互对立的关系上,一些城市社会组织为了绕开过高的“准入门槛”,选择在工商管理部门登记或者干脆放弃登记;另一方面,很多城市社会组织为了取得合法的地位,采取了挂靠党政机关的方式,从而成为党政机关的附属组织,这就导致城市社会组织过度依附政府体制内部,严重影响了其独立性。

3.城市政府和社会对城市社会组织的不信任

城市社会组织是社会中存在的一个重要实体,它需要城市政府和社会的信任,尤其是来自城市政府的信任。长期以来,我国城市政府和社会都会对来自民间的城市社会组织表现出不信任的态度。一方面,既希望它能对城市政府的职能起到拾遗补缺的作用,另一方面又担心城市社会组织发展会给党和政府的权威带来挑战。这种不信任,会加大城市社会组织为公共事业服务的成本,限制公共事务的治理能力,这将是我国城市社会组织治理能力提升的阻力。

二、“三圈理论”的分析框架与其对城市社会组织的考察

1.“三圈理论”的分析框架

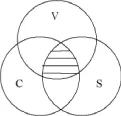

哈佛大学肯尼迪政府学院教授马克·莫尔在1995年出版的《创造公共价值:政府战略管理》一书中提出,公共管理的终极目的是为社会创造公共价值。决策过程中要充分考虑价值、能力、支持三个因素的相互统一。首先,政策方案目标是否能体现公共价值,称之为“价值”(V);第二,要考虑约束条件,称之为“能力”(C);第三,方案能否获得各个方面的认同和配合,称之为“支持”(S)。如图1所示,上边的圈是指公共价值,左边的圈指的是能力,右边的圈指的是支持。某政策如果要得到有效执行,那么要力图这三圈相交,才能达到预期效果,因为这一理论可以用三个圆圈形象的来表示,所以称其为“三圈理论”。

图1 “三圈理论”示意图

根据三圈相交所形成的区域,可以将进行决策时出现的情况分为以下几种:耐克区(V+C+S):三个圈相互重叠部分,表示能力、支持和价值都具备的最佳决策或实施区,最有可能获得成功;梦想区(V):价值圈不与另外两个圆相交的部分,表示具有公共价值,但是没有足够的能力和支持。只停留在梦想阶段;梦想实现区(V+C):价值与能力两个圆圈相交的部分,表示有价值、同时又有足够的资源能力,但因缺乏支持难以实施;风险项目区(V+S):价值和支持两个圆圈相交的部分,表示有价值,同时会获得支持,但能力不足,实施有一定风险;别人的梦想区(S):支持圈不与其余两个圈相交的部分,表示仅有利益相关者的支持,而缺乏价值,也无能力实施;噩梦区(C+S):能力和支持两个圈相交的部分,既有广泛的支持,又有足够的能力来实施,但却毫无价值,是最糟糕的一种情况。

上述三圈是动态的存在,因为可以通过三个圈的移动来改变各个区域的大小,努力扩大中间的耐克区。“三圈理论”认为,成功的决策可以基于“价值圈、能力圈和支持圈”三个要素进行考量,同时追求其结构性的平衡,所以制定一项决策,要全面考虑V、C、S三者之间的相关性,从而使这三者成为有机的统一体。

2.“三圈理论”框架下的城市社会组织考察

⑴城市社会组织的“价值圈”。城市社会组织具有明确的价值导向,面对社会管理民主化、公共服务社会化的发展趋势,城市社会组织具有优势,具备在很多领域承担提供公共服务的功能。城市社会组织能够在社会救济和社会保障方面,作为公共服务承载者,参与社会管理、提供公共服务,能代替政府对其成员组织进行有效管理,因而在社会管理方面发挥着重要作用。

⑵城市社会组织的“能力圈”。城市社会组织的“能力圈”,就是要考虑我国城市社会组织自身发展的约束因素,即人、财、物条件是否具备。当前政府职能的精简正在成为当前体制内外的共识,需要转移出不符合政府应用的职能,承接政府职能的重要载体无疑是城市社会组织。从国外城市社会组织发展的情况来看,城市社会组织在经济社会事务中发挥着越来越重要的作用,其治理能力的提升,使其是有能力来承接政府部分职能。

⑶城市社会组织的“支持圈”。城市社会组织的“支持圈”,主要从政府、市场、社会民众对城市社会组织的支持方面来研究。

首先,政府对城市社会组织的支持。加快政府职能向城市社会组织转移,将政府承担的部分职能交由有关的城市社会组织来承担,可以使政府从繁杂的事务中解脱出来,从而集中力量更好地履行其核心职能。因此,大力支持城市社会组织发展是推进政府职能转移的一项重要工作。

其次,市场对城市社会组织的支持。市场性组织是城市社会组织中一类重要的组织,例如商协会、贸易促进会以及各种金融、资信评估机构和审计、会计等专业部门,正是这些机构让政府与市场联系起来,在国家经济秩序和生活中扮演着重要角色,起着重要作用。这类城市社会组织成为市场与政府的桥梁,给市场带来了诸多便利,这也是市场支持城市社会组织发展的原因。

第三,社会公众对城市社会组织的支持。很多拥有社会功能的组织在现实中或多或少地能够通过多种不同的方式参与公共服务和社会管理,与社会公众有着密切的特殊关系,因而对政府与社会公众之间的关系起着不可替代的作用。随着时代的发展,公众主人翁意识的增强,参与政策过程的积极性提高,城市社会组织成为公众表达利益需求的重要渠道,从而得到公众的支持。

三、基于“三圈理论”提升城市社会组织治理能力的路径

“三圈理论”是一个良好的分析框架与战略分析工具。可以通过分析某种战略决策或机制处在“三圈理论”中的某个区域,来决定解决相应问题所采取的措施。只有当V、C和S这三个圆圈向中心移动并出现重合部分之时,决策效果才是最好的。最优决策是在这三个要素的博弈中寻求耐克区,即V+C+S。

1.针对城市社会组织“价值圈”,明确组织价值边界提升治理能力

城市社会组织的发展可以从三个方面来确立其价值边界。第一,城市社会组织在实现自身价值诉求的过程中,要和国家、市场以及其他城市社会组织在协商与妥协中共存。第二,要尊重不同价值需求的合理性,并认清价值理念背后的利益诉求。第三,根据社会的发展状况和具体社会情境对组织价值诉求的内涵进行调整。相比国家,灵活的行为模式是城市社会组织解决社会问题的优势。

2.针对城市社会组织“能力圈”,加强城市社会组织独立性提升治理能力

城市社会组织的行政性要逐步淡化,积极探索一条去行政化道路。行政级别逐步淡化可以完善城市社会组织的独立性,这有利于让城市社会组织在项目中发展道路,在现实中培养一支有能力、高素质的管理队伍。激发城市社会组织在公共服务上的潜能,尽快而有效地参与到社会管理中,逐步实现社会自治,加快社会与市场的转型。

3.针对城市社会组织“支持圈”,加强政府、市场、社会公众对城市社会组织的支持以提升治理能力

⑴加强政府对城市社会组织的支持。在财政政策上政府要加大对城市社会组织的扶持力度。由于我国城市社会组织在经济方面和资金方面的能力非常不足,使得其在很多层面上心有余而力不足。政府要努力承担公共服务的购买,主动把一些事务外包给城市社会组织,同时给予其足够的支持经费,适当的政策辅助,尽力让城市社会组织为社会作出足够的贡献。

⑵确立城市社会组织的市场取向。我国的城市社会组织要转变以政府为主导的传统观念,适应自身在市场经济中的新角色。通过舆论、教育和实践由小农经济观念向市场主体转变,要逐步认识到城市社会组织是市场经济运行效益化、效率化的重要前提,积极主动地利用城市社会组织为自己服务,特别是在经济领域,分享由社会分工所带来的利益,同时以此作为经济主体自身转变经营机制、向现代企业制度迈进的内容和契机。

⑶激发民众主体意识。要靠变革社会制度发展我国的城市社会组织,更要着力于每个社会个体的内在品质的提升。只有让每个社会个体内心都认同参与社会管理理念,城市社会组织日常工作的开展才能有的放矢。对原本仅仅是消极被动的小个体行为的转变,转变为自主自觉社会主人公的意识,这能够让民众在处理小个体与大社会的复杂关系中,加深认同感,同时使其备能够肩负起参与社会治理活动的能力,从而为社会提供福利。

[1]田毅鹏.东亚“新公共性”的构建及其限制[J].吉林大学社会科学学报,2005(6):65-72.

[2][美]马克·莫尔.创造公共价值:政府战略管理[M].北京:清华大学出版社,2003.

[3]曹俊德.“三圈理论”的核心思想及决策方法论意义[J].国家行政学院学报,2010(1):37-41.

[4]段宇波,赵怡.“三圈理论”视野下的公共部门人力资源开发[J].山西财经大学学报,2010 (1):86-96.

[5]汪华.加快培育和发展城市社会组织的几点思考[J].公共论坛,2015(2):64-66.

(作者单位:广州大学公共管理学院)

10.16653/j.cnki.32-1034/f.2016.16.038