三线建设时期攀枝花钒钛磁铁矿冶炼技术突破中的非技术因素探析

刘 洋

(中国科学院大学人文学院,北京 100049)

三线建设时期攀枝花钒钛磁铁矿冶炼技术突破中的非技术因素探析

刘 洋

(中国科学院大学人文学院,北京 100049)

三线建设提出后,作为西南三线建设中“两基一线”的重要部分,攀枝花钢铁工业基地开始加快建设。国家科委、冶金工业部组织全国研究力量,在没有先例可循,也无外援的情况下,解决了普通高炉冶炼钒钛磁铁矿这一世界上尚未解决的技术难题,为建设攀枝花钢铁工业基地攻克了一道重要科技难关。本文在梳理攀枝花钒钛磁铁矿冶炼技术攻关的科研过程基础上,从政治决策、领导体制角度分析攀枝花钒钛铁矿冶炼技术突破中非技术因素的影响。

三线建设 攀枝花 钒钛磁铁矿 冶炼

1964年中央提出三线建设战略决策后,作为防备敌人入侵的重要战备工业基地,攀枝花建设被提上日程。在毛泽东的指示下,加速攀枝花工业基地成为各方共识。攀枝花钒钛磁铁矿冶炼因而成为影响攀枝花工业基地建设进程的一个亟需突破的重要技术难题,引起中央高度重视。

攀枝花钢铁基地建设是中国现代工业史上具有里程碑意义的重要事件,而钒钛磁铁矿冶炼技术又是其中的关键技术难点,对其进行深入、系统研究是非常重要的。与攀枝花三线建设相关的研究和亲历者回忆很多,如高扬文回忆攀枝花钢铁基地选址和建设过程[1],著名炼铁专家周传典回忆攀枝花钒钛磁铁矿冶炼难题的解决过程[2];相关研究有向东的硕士论文,概述攀枝花工业基地选址与两次建设高潮[3];宁志一着重从管理体制角度论述了攀枝花工业基地建设的独特优势[4]等。这些回忆和研究有助于把握攀枝花钢铁基地建设脉络和钒钛磁铁矿冶炼的一些重要片段,但仍需进一步深化研究。除了从技术史角度对攀枝花钒钛磁铁矿冶炼技术的攻克进行必要总结之外,还应注意到这项技术的攻克是特殊历史时期的产物,对保障这项技术突破的非技术因素应作深入探讨。本文利用攀枝花档案馆馆藏资料*笔者于2015年4月在攀枝花档案馆查阅档案,由于查档限制,部分原始档案资料无法查阅。本文部分史料依据攀枝花档案馆提供的由中共攀枝花市委党史研究室依据原始档案编辑年出版的《攀枝花开发建设史文献资料选编》(2000),特此说明。和相关研究,在梳理攀枝花钒钛磁铁矿冶炼技术攻关的科研过程基础上,从政治决策、领导体制角度分析攀枝花钒钛铁矿冶炼技术突破中深层因素。

1 依靠自己力量进行科研攻关

攀枝花地区矿产资源丰富,但进行矿产资源开发利用有诸多困难,特别是磁铁矿冶炼技术不足,这些问题自民国以来就为学者所认识。中华人民共和国成立之后,又对攀枝花磁铁矿进行多次勘探。到1963年底已探明的铁矿储量为工业储量11.8亿吨、远景储量12.7亿吨,其中有94%左右为钒钛铁矿([5],452页)。攀枝花磁铁矿是特别类型的钒钛磁铁矿,这类铁矿一般含有33%的铁、12%的氧化钛、0.3%的氧化钒和0.5%的硫。含钛量这样高的铁矿在世界上也是很少见的,也没有现成的铁钛分离的冶炼经验。

攀枝花钒钛磁铁矿冶炼技术一直是科技界着重解决的问题,在《1956—1967年科学技术发展远景规划》中被作为要解决的科技难题之一。《1956—1967年科学技术发展远景规划》共包括57项重要科学技术任务,第16项是矿冶类中的“钛合金及其合金”问题。其中虽然没有明确提出攀枝花钒钛磁铁矿冶炼,但这一问题显然是包含在内的。1958年4月,国务院科学规划委员会组织国内重点科研单位进行攀枝花铁矿工业利用研究,确定:地质部北京矿物原料研究所负责“矿物构成分析”;中国科学院上海冶金陶瓷研究所长沙分所负责矿物分选研究;上海冶金陶瓷研究所负责高炉冶炼试验[6]。1962年底,国家科委全面检查十二年科技规划执行情况,“钛冶金机器合金”这个重要科学技术任务没有实现原定目标,“因为情况改变,可以放缓一些”[7]。在此后的《1963—1972年科学技术规划纲要》中,“攀枝花钡钒磁铁矿的冶炼技术及其综合利用”也是其中一项重要的问题。

中国曾试图通过中苏合作的方式求助于苏联的技术支持以解决攀枝花铁矿冶炼问题,但结果并不理想。1958年1月在北京签订的《中苏技术合作协定》中包括“攀枝花铁矿工业利用研究”,是中苏两国合作研究的122个项目之一。冶金工业部1959年8月21日编制的中苏重大科学技术合作项目中,也有“制定攀枝花钒钛铁矿综合利用的生产工艺1960年计划建议”(见表1)。

为配合苏联进行试验,西昌钢铁公司组织运送攀枝花磁铁矿矿样给苏联科学院冶金科学研究所、列宁格勒选矿研究院等单位。1959年11月,西昌钢铁公司遵照苏联专家建议,在攀枝花钒钛磁铁矿采取的氧化带矿样6吨计装118箱,运往苏联[9]。中苏关系恶化后,1960年7月16日苏联突然照会中国,在一个月时间内撤走了1390名专家,撕毁了12个协定、1个议定书以及300多个专家合同和合同补充书,废除了200多个科学技术项目[10],中苏合作开展的“攀枝花铁矿工业利用研究”也随之中断。1961年,苏联列宁格勒设计院向中国提交报告,断言攀枝花钒钛磁铁矿不能用高炉冶炼。在没有先例可循、也无外援的情况下,中国的科技工作者只有依靠自己力量进行科研攻关。

表1 制定攀枝花钒钛铁矿综合利用的生产工艺1960年计划建议[8]

除了为完成《1956—1967年十二年科学技术发展远景规划》的需要而对攀枝花钒钛磁铁矿冶炼技术进行科技攻关之外,作为1959—1962年期间筹建攀枝花工业基地的重要举措,冶金工业部开始组织攀枝花钒钛铁矿的选矿、冶炼试验工作。1958年冶金工业部安排冶金陶瓷研究所、化工冶金研究所、矿冶研究所、选矿研究院四个单位进行选矿冶炼试验,并组织给以上四个单位提供矿样[11]。此后,中国科学院和冶金工业部有关试验研究单位合作,先后在0.5立方米和0.9立方米小高炉上进行了高钛铁矿的冶炼试验。其中,中科院化工冶金研究所与钢铁研究院合作在钢铁研究院的0.5立方米小高炉上进行了原矿冶炼试验;中科院冶金陶瓷研究所在该所0.9立方米小高炉上进行原矿冶炼试验,试验取得一定成果([5],453页)。1959年10月15日,冶金工业部决定在石景山钢铁公司11立方米小高炉上进行攀枝花钒钛铁矿的冶炼试验。冶炼试验计划由中科院化工冶金研究所负责召集钢铁研究院、上海冶金陶瓷研究所等单位拟定[12]。在进行了小高炉试验后,中国制定的1960年攀枝花钒钛铁矿综合利用工艺研究计划中提出,中国在0.9立方米、0.5立方米的小高炉上进行冶炼试验,操作顺利;小高炉操作与大高炉操作有很大区别,今后还需在11立方米,28立方米,600立方米的高炉进行冶炼试验[8]。

攀枝花钒钛铁矿高炉冶炼试验工作,是从承德的模拟试验中突破的。从1965年开始,冶金工业部在承德集中了各研究院、学院、各大钢铁厂的100余位专家和有经验的高炉炉长、工长,与现场的800多名职工一起进行试验。从1965年1月下旬到3月中旬,全部用承德钒钛磁铁矿进行试验,取得了炉况顺行、生铁合格的成果。从3月中旬开始,进入第二期试验,把承德的钒钛磁铁矿配上钛精矿,使其与攀枝花铁矿的成分相同,来进行攀枝花铁矿的模拟试验。在试验过程中逐步将渣中的二氧化钛含量由20%提高到30%,过程中发生了一系列障碍,如出渣不均、铁渣不流、生铁不合格等。后采取控制炉温、控制二氧化钛的还原、喷吹精矿粉、提高造渣碱度,严格控制炉料的含硫量等措施,逐步适应了攀枝花类型钒钛磁铁矿的冶炼操作方法。到1965年6月,基本实现了预期成果,即在铁渣含二氧化钛30%的情况下,做到高炉顺行,渣、铁分流畅流,生铁合格[13]。

从1965年6月,承德进行的模拟试验面临的任务是:将渣中二氧化钛由30%提高到35%;进一步提高生铁质量;弄清氧化镁、氧化铝等杂质对高炉冶炼的影响,进行全模拟试验。在试验过程中,随着渣中二氧化钛含量的提高,生铁的含硫量也随之上升,合格率降低。因此,主要矛盾转变为如何脱硫的问题。经过2个月的探索,终于在操作上找到一些有效措施,在高渣钛条件下脱硫,从而生铁含硫量逐步下降。经过这一阶段试验,得出的结论是:(1)攀枝花矿冶炼,在渣中二氧化钛高达35—36%的条件下,可以做到渣铁畅流,生铁合格,并可获得与普通高炉冶炼相近的良好技术经济指标。(2)渣中氧化镁和氧化铝,按所配的含量对冶炼没有影响,而且氧化镁还有利于炉渣除硫。(3)找到了钛磁铁矿高炉冶炼的方法,即利用高碱度炉渣、低硅素生铁和渣口喷吹压缩空气或精矿粉三者之间的相互配合,可以解决高钛渣的冶炼问题。但试验中还存在一些问题:冶炼后期发现渣中含微细铁粒在6%左右,全模拟时达到12%,影响铁的回收率;钒的回收率也较低,只有60—67%[14]。

1965年8月16日,在承德进行的攀枝花钒钛铁矿高炉冶炼模拟试验工作完成,技术关“已突破”。试验结果表明:“在炉渣中二氧化钛含量高达35%的条件下,可以做到渣铁畅流,生铁合格。现在可以说,钒钛铁矿的高炉冶炼规律业已基本掌握。”[15]

在承德攀枝花铁矿冶试验现场主持工作的是周传典,他是1964年底从鞍钢炼铁厂厂长任上调往承德。他回忆,攀枝花铁矿冶炼的难点问题归纳为三点:(1)渣中的TiO2是酸性还是碱性?(2)高钛渣冶炼的主要困难是炉渣变稠还是炉渣难熔?(3)采用酸性渣冶炼还是碱性渣冶炼?根据这些分析,周传典提出试验指导方针:“充分利用现有高炉冶炼的成熟技术和我以前的研究成果,把控制TiO2的还原作为解决难点的基本措施。这一方针遭到许多人反对,有人认为降低Si就是降炉温,不可行;国际上得奖论文主张用酸性渣提高Si技术,恰好与我的观点对立。”[2]周传典提到的“以前的研究成果”是指1950年以前,经典理论和实际冶炼遵循用Si和炉渣碱度的高低代表炉温的规律。周传典在鞍钢工作期间,对于这个理论产生了怀疑。周传典提出的综合炉温新观点是:综合炉温=铁水的化学热+铁水的物理热+炉渣的化学热+炉渣物理热。“只要把这四个方面的热量调整到能够维持炉缸的总热量,就可使高炉顺利生产,降低铁水含硅量,即降低铁水的化学热,可以用其他三项热量来补偿,使之达到综合炉温。从此,改变了采用碱性渣冶炼铸造铁的老技术,创造出采用弱酸性渣冶炼的新技术。”[2]

到1965年10月,除了承德的模拟试验外,石景山的高炉冶炼试验,当炉渣含二氧化钛25—35%时,也做到了钛铁分离、生铁合格。石景山使用的是不经选矿、烧结的攀枝花类型矿石(西昌太和矿),采用“三高”技术,即高压炉顶、高风温、高湿度,和从渣口向炉内喷吹石灰脱硫的措施。承德和石景山的模拟试验,都说明高炉冶炼可以取得成功。不过,这两种方法虽然都做到了钛铁分离、生铁合格,但都存在铁损大、生铁含硫较高的缺点。此外,在吉林和重庆安排的电炉冶炼试验,也已经做到了钛铁分离、生铁合格,而且铁损耗小、生铁含硫低。但这种方法最大缺点是耗电太多[16]。

通过高炉冶炼试验,有了冶炼钒钛铁矿的方法,并且基本实现了用小型高炉冶炼攀枝花矿。1967年5月在北京首钢中型高炉进行试验,也取得了渣铁基本流畅、生铁合格的成果[17]。1970年7月,攀钢第一座大型高炉(1000立方米)投入生产[2]。

攀枝花钒钛磁铁矿冶炼技术的攻克,是中国的科技工作者依靠自己力量进行科研攻关的结果。在攀枝花钒钛磁铁矿冶炼技术攻关的科研过程之外,还应注意到,建设攀枝花钢铁工业基地的政治决策、攀枝花钢铁工业基地采取的“大庆式”领导体制等非技术因素对于攀枝花钒钛磁铁矿冶炼技术的攻克有着重要影响。

2 建设攀枝花钢铁工业基地决策

攀枝花钒钛磁铁矿的冶炼技术的研究工作一直围绕攀枝花钢铁基地筹备与建设工作进行,甚至可以说,建设攀枝花钢铁基地的果断决策是促使攀枝花钒钛磁铁矿冶炼技术攻克的最重要因素。换言之,如果没有三线建设这个重要战略决策,科技工作者在实现《1963—1972年科学技术规划纲要》的框架下去攻克攀枝花钒钛磁铁矿冶炼技术问题,是很难取得良好效果的。从攀枝花钢铁基地建设历程可以得到启示。

以1964年中央提出三线建设战略决策为界,攀枝花钢铁基地筹备与建设可以分为前后两个阶段。第一阶段为1959—1962年,在国民经济调整的大背景下攀枝花工业基地“下马”,攀枝花钒钛铁矿的冶炼技术研究工作也因此停顿;第二阶段为三线建设开展之后,因为攀枝花工业基地建设成为三线建设的一个重要部分而引起中央高度重视,攀枝花钒钛铁矿的冶炼技术研究工作最后取得成功。

攀枝花地区蕴藏丰富的钒钛磁铁矿资源的开发利用,逐渐引起冶金工业部和中央的重视。1955年,重工业部编制15年远景规划时,提出过利用攀枝花铁矿资源建设一个大型钢铁联合企业的设想[18]。在“二五”计划期间,冶金工业部原本的计划是建设“三大、五中、十八小”,并没有考虑建设攀枝花钢铁工业基地。所谓“三大”,是指当时中国已开始建设,由苏联设计的三个大型钢铁厂——鞍钢、武钢、宝钢,规模年产量都在300万吨以上;所谓“五中”,是指太原、本溪、重庆、湘潭、北京石景山作为五个改造、扩建、新建中型钢铁厂的地方,确定年产钢50—100万吨;“十八小”,是指18个规模在年产钢30万吨以下的小厂。1956年,毛泽东提出著名的“十大关系”,其中包括,沿海的工业基地必须充分利用,但为了平衡工业发展的布局,内地工业必须大力发展,新的工业大部分应当摆在内地。周恩来对于“二五”计划的制订,也说过为了合理配置我国生产力,使工业布局适合于资源和国防的条件,必须在内地有计划的建设新的工业基地[19]。中央从工业布局平衡的角度看问题,为攀枝花钢铁基地的建设提供了契机。

1958年3月,成都会议上,王鹤寿向毛泽东汇报工作时,毛泽东询问西南地区矿产资源情况。王鹤寿回答:“攀枝花—西昌一带蕴藏着丰富的钒钛磁铁矿,经过地质部门的多年工作,已经探明的工业储量约10亿吨,有条件建设一个大型钢铁厂。”[18]毛泽东听后积极地表示赞成建设攀枝花钢铁厂。在成都会议期间王鹤寿向中央提交了《钢铁工业的发展速度能否设想更快一些》,明确提出在“二五”计划后期,分期分批建设四川攀枝花钢铁厂等几个大钢铁厂。此后,王鹤寿在冶金工业部传达了毛泽东的指示,攀钢建设列上了具体议程[18]。1958年4月5日中共中央批示,“二五”期间,除了在各省、市、自治区积极建设中小型钢铁企业以外,应当及时准备西南、西北、鄂西、粤北几个较大钢铁厂的建设工作[20]。这样,冶金工业部进一步提出加强内地钢铁工业建设的构思,在“三大、五中、十八小”之外,还在准备“两大”,其中就包括在西南建设攀枝花钢铁厂。1959年12月25日,高扬文、杨超向李井泉并薄一波提交了《关于加紧进行西昌钢铁基地建设的报告》。其中提到,虽然我们已经建成和即将建成鞍山、武汉、包头三个钢铁基地,但中国后方的西南和西北,还没有形成完整的钢铁基地,只有把酒泉和西昌这样的钢铁基地建设起来,中国钢铁工业体系才算基本解决,中国的战略后方才能形成完整的工业体系[21]。

这个时期,冶金工业部在建设攀枝花问题上做了两件事,一是正式成立西昌钢铁公司。西昌钢铁公司成立后,在中央的组织协调下各部门纷纷上马。到1960年底,攀枝花周围一个地区上了8万人左右,只西昌地区就来了6万人左右。当时虽然有必要也有可能在地质勘探、科学试验研究、修筑铁路等方面开展这个地区的建设,但相比之后开展的三线建设,当时的工作没有中心目标,铺的面太宽,战线过长,准备工作不充分。第二件事就是组织开展攀枝花钒钛磁铁矿的选矿和冶炼的科学研究工作[18]。此后,在国民经济调整的大背景下,1961年下半年攀枝花地区工业基地建设的各项准备工作开始“下马”,到1962年4月撤出人员[22]。1962年冶金工业部派一个副部长在西昌督促“下马”,尽管许多技术人员不愿意,但还是把他们调到贵州。伴随这次“下马”,攀枝花铁矿的铁、钒、钛的分离试验研究工作,也全部停了下来。钒钛分离试验研究工作的停顿,没有能够为此后攀枝花钢铁工业基地的建设提供充足的技术储备。

第二个阶段,从防备敌人入侵的战备角度提出三线建设后,攀枝花钢铁工业基地被摆在重要位置,中央调动各方力量大力开展建设。

1964年5月在中央工作会议期间,毛泽东从严重战争威胁的估计出发,向周恩来提出:在原子弹期间,没有后方不行。“三五”计划要考虑解决全国工业布局不平衡问题,要搞一、二、三线的战略布局,加强三线建设,防备敌人的入侵[23]。毛泽东还说,只要有帝国主义存在,就有战争危险。在原子弹时期,没有后方不行。特别强调应该在四川的攀枝花建立钢铁生产基地,“攀枝花建不成,我睡不好觉”[24]。1965年3月4日,毛泽东审阅了冶金工业部长吕东、攀枝花特区总指挥徐驰所送的《加强攀枝花工业区建设的报告》,批示“此件很好”,这一天后来也被当做攀枝花建市纪念日。

攀枝花钢铁工业基地建设在三线建设整体布局中有着重要地位,它是西南三线建设中提出“两基一线”的一个重要部分:即以重庆为中心的常规兵器工业基地,以攀枝花为中心的钢铁工业基地,以及成昆铁路的建设。1965年冶金工业部提出的设计方案,攀枝花钢铁联合企业是西南地区以攀枝花为中心的第一个钢铁企业,包括弄弄坪钢铁厂、攀枝花铁矿及密地选矿厂,设计规模为年产钢100万吨,生铁100万吨,钢材70—80万吨,铁矿年开采总量为1200万吨[25]。1965年底在昆明召开的西南三线建设会议上,余秋里阐述了攀枝花矿山和钢厂建成后对保证全国钢生产能力增长的意义:攀枝花矿山20年内可以达到1350吨钢的生产能力,一旦有事,全国就可以生产2000万吨钢。还说,要下决心把贵昆、成昆两条铁路搞起来,让西南交通四通八达[26]。

1965年5月,根据中共中央和国务院做出的《关于老基地、老企业支援三线钢铁基地建设的决定》,辽宁省和鞍山钢铁公司负责承担了包建攀枝花钢铁基地和贵州水城铁厂的建设任务,包括筹建、施工到建成投产的全过程,从配备领导、技术骨干、提供设备和原材料到承担试验研究工作、提供技术资料和备品备件等。1965年,攀枝花建设队伍开始集结、施工,在八、九个月的时间里,全国各地、各行各业陆续有5万多名职工来到攀枝花。攀枝花三线工业基地的建设,采取分散隐蔽、由小到大、分期分批的建设方针,和战结合,装备新、用人少、小而全、少而精的原则安排。攀枝花的建设,采取边进人、边盖房,谁进来,谁盖房,进来就盖,盖了又进的“滚雪球”办法,大家动手,因陋就简,因地制宜,就地取材,大搞“干打垒”和“干打垒”式的工棚。那时在攀枝花,“攀枝花建设不成,主席睡不着觉”这句话,家喻户晓,人人皆知[27]。在极端困难的条件下,1965年攀枝花建成了220公里公路和金沙江吊桥,修通了输电线路170公里、水管60公里,建成了工业厂房4万平方米、永久性民用建筑4万平方米、干打垒9万平方米和临时工棚约7万平方米;并且建成发电厂、水泥厂、西昌试验厂、木材加工厂和两个砖瓦厂,为基地建设做了必要准备。从1965年到1975年,国家为建设攀枝花钢铁基地共投资接近40亿元,其中攀钢、攀矿完成投资26多亿元。初步建成了以钢铁工业为中心,包括钢铁、煤炭、电力、交通、机械、化工、林业、建材、邮电、民用建筑、城市公用事业等相互配套、协调发展的综合性工业基地[28]。

如果按照冶金工业部的部门规划,仅从完善工业布局、形成完整工业体系的出发点在攀枝花建设钢铁工业基地,很难在较短的时间内投入这么大的人力、物力进行建设。正是由于三线建设的提出,攀枝花从内地新工业基地提升为重要的后方战备工业基地,中央对攀枝花的投入极大加强。在技术力量上,在《关于老基地、老企业支援三线钢铁基地建设的决定》的政策决策下,来自全国各地的技术专家集中进行技术攻关,例如在承德组织试验工作的周传典来自鞍钢炼铁厂;承德、北京石景山、西昌等地区反复进行的模拟试验,承德一地便“经过12000个炉次的试验”[29],如果没有充沛的资金保障,这显然是不可能顺利完成的——1961年底开始攀枝花钢铁工业基地建设和磁铁矿冶炼研究工作被迫下马,便是在国民经济调整的大背景下发生的,根本原因就是缺乏资金保障。周传典等技术专家在短时间内取得攀枝花钒钛磁铁矿冶炼技术突破,也是中央从“吃穿用”计划转为以备战为中心的三线建设战略决策,将攀枝花钢铁工业基地作为重要后方战备工业基地进行建设的结果。

3 “大庆式”领导体制

三线建设提出后,从中央到地方、部委都非常重视攀枝花钒钛磁铁矿冶炼问题。1964年8月18日攀枝花调查工作组认为,加快攀枝花钢铁厂建设进度的一个关键,是能不能尽快地解决铁、钛分离的技术问题[30]。1964年11月6日李富春、薄一波向主席和中央提交的关于攀枝花铁矿磁铁钛分离的科学实验工作情况简报中,开篇就提出用科学实验的方法掌握铁钛分离的冶炼技术,是关系西南钢铁工业基地建设快慢的一个重大问题[31]。在西南三线建设委员会、冶金工业部给中央的报告中,也多次提到钛铁分离试验工作的进度。徐驰说过,钢铁厂建设快慢的条件不是土建问题,关键问题之一是钒钛分离的科学试验[32]。

在科研体制上,《1956—1967年科学技术发展远景规划》和《1963—1972年科学技术规划纲要》中把钒钛磁铁矿冶炼技术作为要解决的一项重要科技难题,在国务院科学规划委员会组织下,地质部、中国科学院上海冶金陶瓷研究所等单位参与了研究;1959—1962年筹建攀枝花工业基地时,冶金工业部组织中国科学院上海冶金陶瓷研究所、化工冶金研究所、矿冶研究所、选矿研究院、钢铁研究院、石景山钢铁公司等单位参与研究。从结果上看,《1956—1967年科学技术发展远景规划》没有实现原定目标; 1961年下半年攀枝花地区工业基地建设“下马”后,钒钛分离试验研究工作的停顿,也没有取得预期成果。三线建设提出后,中央决定对攀枝花工业基地采取大庆式集中领导、各方协助的方法,这对于其科研管理体制也产生了很大影响,冶金工业部成为攀枝花钢铁工业基地建设的领导单位,也自然成为组织攻克攀枝花钒钛磁铁矿冶炼技术的领导单位。

1965年2月5日,中共中央、国务院批准西南局“关于成立攀枝花工业区人民政府”的报告,下达了《关于成立攀枝花特区人民委员会的批复》,规定攀枝花人民委员会仿效大庆形式,实行政企合一,受冶金工业部和四川省双重领导。2月26日,中共中央、国务院决定成立西南建设委员会,加强对西南三线建设的领导。并决定,凡是在一个地区建设的重大综合项目,都采用大庆式的集中领导、各方协作的办法,以中央主管部为主,负责统一指挥、统一管理;中央直属项目的施工力量,技术力量、设备和材料都由有关部统一安排、负责解决;省、市、自治区的任务是负责地方建筑材料、地方协作产品、粮食和副食品供应以及临时工的征集问题[33]。

在明确冶金工业部为攀枝花钢铁工业基地建设的领导单位后,为加快攻克攀枝花钒钛磁铁矿冶炼技术,冶金工业部协同中国科学院等单位先后组织攀枝花铁矿试验研究考察组、攀枝花铁矿冶炼及综合利用科学研究的技术领导小组,组织各方科研力量,提出试验计划。

1964年3月,冶金工业部协同中国科学院、四川冶金局组织了攀枝花铁矿试验研究考察组,前往西昌地区进行了科学考察。考察组提出了建立攀枝花铁矿试验基地的初步方案及攀枝花铁矿试验研究综合规划的建议。为了加强铁钛分离的科学实验工作,1964年4月开始,冶金工业部组织有关技术专家先后进行了三次现场讨论[31]。

1964年8月13日至17日,中国金属学会在北京召开“攀枝花铁矿冶炼和综合利用专题座谈会”,对攀枝花铁矿的冶炼和综合利用的技术路线和研究方向问题进行了广泛讨论,同时对冶金工业部牵头的“西昌地区钒钛铁矿冶炼和综合利用研究计划任务书草案”进行了讨论和补充。会后,中国金属学会提出建议:鉴于攀枝花铁矿综合利用规划项目涉及范围广,有关部门很多(如科学院、地质部、煤炭部、冶金工业部、水电部,铁道部等有关部门),为了加强组织,全面推动试验工作,建议由国家科委、国家计委组织一个专门办公室,统一领导组织,推动各项工作开展。

为了抓紧进行西昌地区钒钛铁矿冶炼及综合利用的科学研究,冶金工业部于1964年9月15日成立了攀枝花铁矿冶炼及综合利用科学研究的技术领导小组。领导小组的工作任务是:制定和审定全部的试验研究计划;解决各单位在试验研究工作中的技术问题;督促检查试验研究工作进展情况;随时总结研究成果;试验报告的最后审定。小组组长是冶金工业部科技办公室的王之重,成员单位有西南钢铁研究院、科学院化工冶金研究所、钢铁研究院、鞍山焦化耐火材料设计研究院、地质部矿产综合利用研究所、黑色冶金设计总院、冶金工业部、东北工学院、科学院化工冶金也就所、北京矿冶研究院、有色金属研究院、科学院矿冶研究所、重庆黑色冶金设计院等。

攀枝花铁矿冶炼及综合利用科学研究的技术领导小组成立后,很快拟定进行高炉冶炼攀枝花钒钛铁矿的试验计划。(1)以西昌28立方米高炉为中心,建设小型试验基地,使用西昌太和铁矿生产的铁精矿(成份与攀枝花矿类似)进行试验。计划1966年上半年建成,下半年开始试验。(2)为了能再比较大一点的高炉上进行试验,在目前铁路未通,不能大量运出攀枝花铁矿的情况下,拟先利用承德的钒钛铁精矿,恢复承德钢铁厂的100立方米高炉进行模拟试验。(3)为了争取时间,在西昌小型试验厂建成以前,计划先运出5000吨西昌太和铁矿的矿石,由科学院在北京分别用17.5及1立方米的试验高炉进行原矿和精矿的冶炼试验[34]。

同时,冶金工业部向国家计委、国家科委报送“西昌地区钒钛铁矿冶炼和综合利用研究计划”,申请将其列入国家重点项目。在冶金工业部的积极推动下,《1963—1972年科学技术规划纲要》在1965年增加了十三项重点问题,其中第一个问题就是就是“攀枝花钡钒磁铁矿的冶炼技术及其综合利用”。

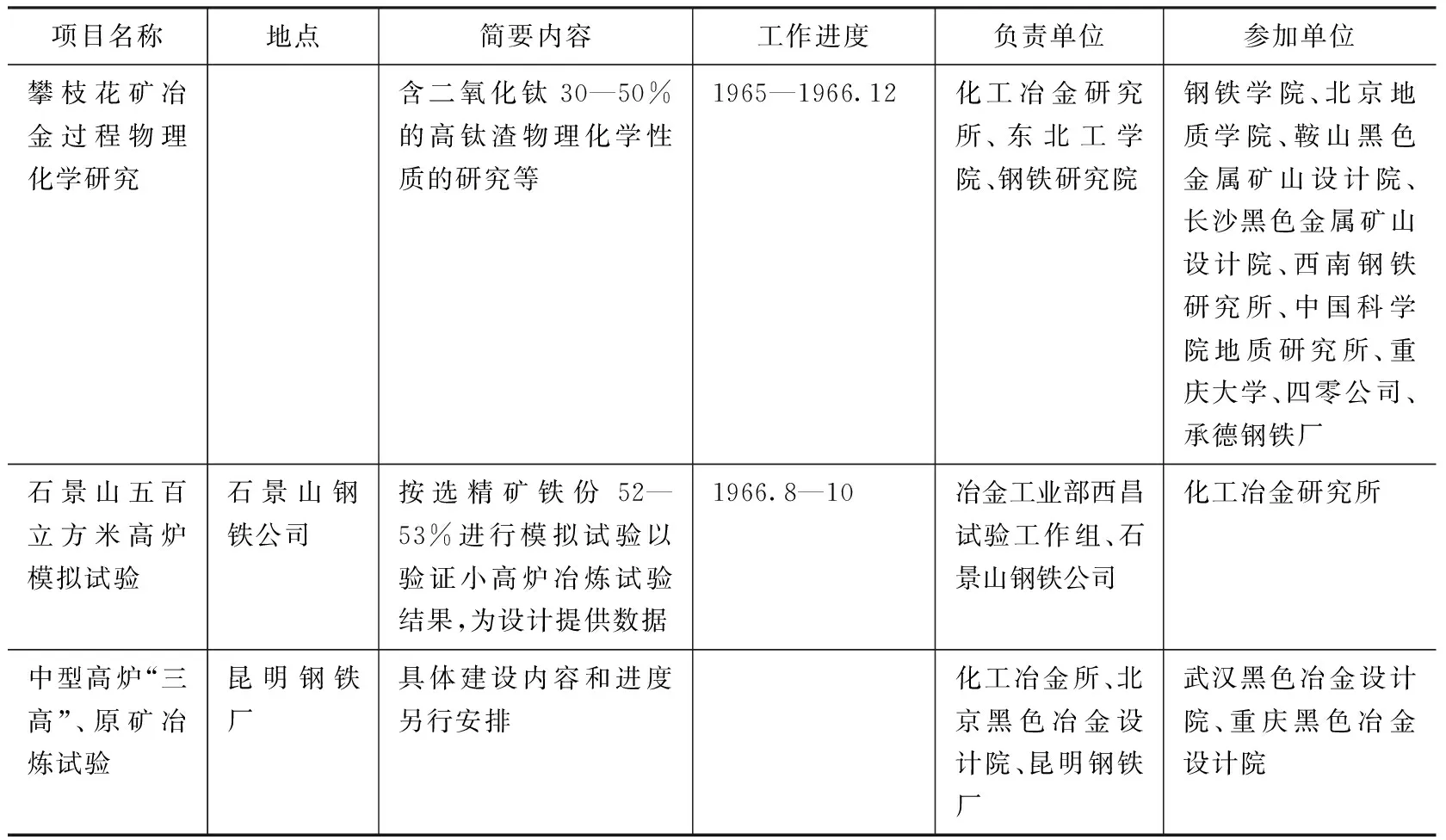

1965年10月,国家科委会同冶金工业部、中国科学院召开了攀枝花铁矿试验工作技术交流会。会上明确,用高炉来冶炼攀枝花这种类型的钒钛铁共生矿,能够实现高钛渣(含二氧化钛25%以上)和生铁分离,生铁合格。会上提出,为了使攀枝花钢铁基地的建设更加合理,钛铁分离技术必须继续加以改进和提高,对不同的技术方案和方法也必须进行比较和选择,冶炼试验项目安排见表2。

表2 攀枝花钒钛磁铁矿冶炼试验项目工作进度表([16],887页)

续表2

大庆式“集中领导,各方协调”的建设体制明确了冶金工业部领导责任,促使冶金工业部与中国科学院在原有合作模式、科研成果基础上继续开展研究,同时积极利用《1963—1972年科学技术规划纲要》实施的科技管理体制,将“攀枝花钡钒磁铁矿的冶炼技术及其综合利用”列入1965年重点问题。这些举措理顺了各方面关系,为推动攀枝花钒钛磁铁矿冶炼技术的攻克发挥了积极的促进和保障作用。

4 小 结

解决普通高炉冶炼钒钛磁铁矿这一世界上没有解决的技术难题,是三线建设时期中国科技工作者取得的一个重要科技成就,为建设攀枝花钢铁工业基地克服了一道重要的难关。攀枝花工业基地的生产工业和主体设备都是中国自行设计、自行制造、自行施工,1970年攀枝花高炉投产且逐步达到并超过了设计水平,继鞍钢、上钢、武钢之后,成为中国第四个大钢铁厂。由于一切围绕攀枝花三线建设,这次科学技术攻关取得的成就还应一分为二地看待。虽然在这个阶段也曾着手研究攀枝花钒钛磁铁矿的综合利用问题,但主要目标还是炼铁,没有解决好钒钛等稀有金属的冶炼问题,也没有能够解决经济效益问题。“文化大革命”结束后,各方逐渐认识到建设攀枝花基地的中心问题是搞好资源的综合利用,并开展了攀枝花资源综合利用的科技攻关,不仅充分合理地利用了钒、钛等资源,也产生了巨大的经济效益。

从更广阔的视野看,攀枝花钒钛磁铁矿冶炼技术突破是特殊历史时期的产物,在从技术史角度进行必要总结之外,还应当保留一些历史记忆,不忽略促使、保障科学研究进行的非技术因素。虽然现今科研环境、科研体制都发生了翻天覆地的变化,三线建设的战略决策、“大庆式”领导体制不会再重演,但三线建设时期的政治决策、领导体制对科学研究正面促进的经验应值得总结。

1 高扬文. 攀枝花——三线工程中的一朵奇葩[J]. 党史文汇, 1996, (6): 8—11.

2 周传典. 攀枝花钒钛磁铁矿冶炼试验的体会[J]. 炼铁, 2004, (3): 1—3.

3 向东. 20世纪六七十年代攀枝花地区三线建设述论[D]. 成都: 四川师范大学, 2010.

4 宁志一. 论开发建设攀枝花战略决策的形成[J]. 当代中国史研究, 2001, (3): 41—48.

5 以攀枝花为中心的冶金工业规划[A]. 攀枝花开发建设史文献资料选编[R]. 攀枝花: 中共攀枝花市委党史研究室编印, 2000.

6 攀枝花市科学技术委员会[A]. 攀枝花钒钛磁铁矿科研史话[R]. 攀枝花: 攀枝花市科学技术委员会, 1999. 20.

7 苑广增等编著. 中国科学技术发展规划与计划[M]. 北京: 国防工业出版社, 1992. 17.

8 关于制定攀枝花钒钛铁矿综合利用的生产工艺1960年研究计划编制说明[A]. 攀枝花开发建设史文献资料选编[R]. 攀枝花: 中共攀枝花市委党史研究室编印, 2000. 293.

9 关于运苏矿样情况的报告[A]. 攀枝花开发建设史文献资料选编[R]. 攀枝花: 中共攀枝花市委党史研究室编印, 2000. 306.

10 郭德宏主编. 中共党史重大事件述评(修订本)[M]. 北京: 中共中央党校出版社, 2005. 184—185.

11 关于攀枝花钒钛铁矿的采样矿试验工作问题的通知[A]. 攀枝花开发建设史文献资料选编[R]. 攀枝花: 中共攀枝花市委党史研究室编印, 2000. 271.

12 关于在石景山钢铁公司11立方米小高炉上进行攀枝花钒钛铁矿的冶炼试验的决定[A]. 攀枝花开发建设史文献资料选编[R]. 攀枝花: 中共攀枝花市委党史研究室编印, 2000. 302.

13 关于承德工业试验情况的报告[A]. 攀枝花开发建设史文献资料选编[R]. 攀枝花: 中共攀枝花市委党史研究室编印, 2000. 602 .

14 攀枝花钛磁铁矿高炉冶炼模拟试验情况简报[A]. 攀枝花开发建设史文献资料选编[R]. 攀枝花: 中共攀枝花市委党史研究室编印, 2000. 868.

15 攀枝花钒钛铁矿高炉冶炼模拟试验情况[A]. 攀枝花开发建设史文献资料选编[R]. 攀枝花: 中共攀枝花市委党史研究室编印, 2000. 724.

16 关于攀枝花矿钛铁分离试验工作进展情况的简报[A]. 攀枝花开发建设史文献资料选编[R]. 攀枝花: 中共攀枝花市委党史研究室编印, 2000.

17 渡口市革委关于攀枝花建设、三年科学试验规划、攻克钒钛铁矿冶炼技术尖端的意见、报告[R]. 攀枝花: 攀枝花档案馆, 0004-001-083.

18 王鹤寿. 伟大的战略决策, 卓绝的创业精神[J]. 冶金管理, 1990, (3): 1—2.

19 周恩来. 中国共产党第八次全国代表大会关于发展国民经济的第二个五年计划(1958—1962)的建议、关于发展国民经济的第二个五年计划的建议的报告[M]. 北京: 北京人民出版社, 1956. 47.

20 《攀枝花市志》编纂委员会. 攀枝花市志[M]. 成都: 四川科学技术出版社, 1994. 972.

21 关于加紧进行西昌钢铁基地建设的报告[A]. 攀枝花开发建设史文献资料选编[R]. 攀枝花: 中共攀枝花市委党史研究室编印, 2000. 307.

22 李富春、薄一波通知1964年11月1日在仁和听取攀枝花各建设小组汇报时的讲话纪要[A]. 攀枝花开发建设史文献资料选编[R]. 攀枝花: 中共攀枝花市委党史研究室编印, 2000. 17.

23 毛泽东. 要把攀枝花和联系到攀枝花的交通、煤、电建设搞起来[A]. 陈夕. 中国共产党与三线建设[M]. 北京: 中共党史出版社, 2014. 43.

24 攀枝花文史资料(7): 攀枝花的足迹[R]. 攀枝花: 攀枝花市政协文史资料委员会, 攀枝花市档案局. 1992年7月. 37.

25 攀枝花钢铁联合企业设计任务书[A]. 攀枝花开发建设史文献资料选编[R]. 攀枝花: 中共攀枝花市委党史研究室编印, 2000. 834.

26 袁宝华. “文化大革命”期间三线建设的物资保障[J]. 当代中国史研究. 2003, (4): 67—75.

27 攀枝花基地建设的第一年——工作总结报告[A]. 攀枝花开发建设史文献资料选编[R]. 攀枝花: 中共攀枝花市委党史研究室编印, 2000. 924.

28 中华人民共和国国家经济贸易委员会编. 中国工业五十年: 新中国工业通鉴(5) 1966—1976(上)[M]. 北京: 中国经济出版社, 2001. 51.

29 周传典. 新中国钢铁工业三十五年[J]. 钢铁, 1985, (1): 1—4.

30 汇报提纲[A]. 攀枝花开发建设史文献资料选编[R]. 攀枝花: 中共攀枝花市委党史研究室编印, 2000. 437.

31 李富春、薄一波同志关于攀枝花铁矿铁钛分离的科学实验工作情况简报[A]. 攀枝花开发建设史文献资料选编[R]. 攀枝花: 中共攀枝花市委党史研究室编印, 2000. 19.

32 关于三线规划中的几个问题的简报[A]. 攀枝花开发建设史文献资料选编[R]. 攀枝花: 中共攀枝花市委党史研究室编印, 2000. 16.

33 中共中央文献研究室. 建国以来重要文献选编(20)[M]. 北京: 中央文献出版社, 1998. 74.

34 调整一线、建设三线情况简报(第17期)[A]. 攀枝花开发建设史文献资料选编[R]. 攀枝花: 中共攀枝花市委党史研究室编印, 2000. 375.

Non-technical Factors in the Technological Breakthrough of Vanadium Titano-magnetite Smelting in Panzhihua during the ‘Third Front Construction Period’

LIU Yang

(School of Humanities, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

After the project of Sanxian(Three Front) Construction was brought up, the construction of iron and steel industry based on Panzhihua began to speed up as an important part of “two bases and one line” in the southwest China. Without precedent and foreign aid, the State Scientific and Technological Commission, combined with Ministry of Metallurgical Industry, organized national research strength to solve the problem of smelting vanadium titano-magnetite in ordinary blast furnace which hadn’t been solved yet. Based on the articulating the research process of the technological breakthrouth, the article analyzed the influence of non-technological factors from the view of political decision, leadership system.

Three Front Construction, Panzhihua, vanadium titano-magnetite, smelting

2016- 08- 10;

2016- 10- 10

刘洋,1974年生,辽宁岫岩人,中国科学院大学讲师,研究方向为中国现代科学史。

中国科学院自然科学史研究所“科技知识创造与传播”。

N092

A

1673- 1441(2016)04- 0473- 12