公正世界信念与跨情境动机效应

梁福成 周宇 王俊坤 唐卫海

摘要 采用2(公正世界信念状态:公正vs不公正)×2(中奖者的个性品质:正向vs负向)被试间实验设计,以在校大学生为被试,考察公正世界信念是否具有跨情境动机效应。结果发现:预先激活的公正世界信念状态迁移到了回忆不同个性品质中奖者奖金数额这个不同情境中,影响了人们的记忆。表明公正世界信念存在跨情境动机效应。

关键词 公止世界信念,记忆偏差,跨情境动机效应。

分类号 B848.4

1问题提出

1965年,美国心理学家Lerrner首次提出了“公正世界信念”(belief in a just world,BJW)的概念,认为公正世界信念即相信所处的世界是公正的,人们得其所应得,所得即应得。他将“公正”与“应得”画上了等号(Lerner)1965),让这一领域的研究具有一定的可操作性。这一概念提出之后便成为人格和社会心理学领域研究的一个热点。

概念的提出源于这一发现:个体倾向于将自身的成绩和个人价值联系起来。Lerner(1965)在实验中发现,让两个外表吸引力不同的学生尽力做字谜游戏,随机选择一个给与奖赏。如果奖赏吸引力较大的那个,观察者会说服自己认为理所应当。他们认为那是他的劳动所得:如果奖赏吸引力较小的那个,观察者会低估两人小组工作的价值。也就是说,人们倾向于把奖赏与个人价值联系到一起,认为更有价值的那个人更应该获得奖赏。

1966年,Lerner和他的同事一同建立了“公正世界”理论。基于实验的结果和生活中的一些相似的现象,Lemer与Miuer(1978)将这一理论的核心内容归纳如下:个体需要相信在他们所生活的世界当中,人们一般都能够得到他们所应得的。世界是公正的。这一信念使得人们能够将他们所处的物质环境和社会环境看作是稳定而有序的,从而使得个体更加适应这些环境。假若没有这种信念,个体很难投入到对长期目标的追求中,甚至无法按照社会规范来控制自己的日常生活行为。由于公正世界信念对个体而言具有重要的适应性功能,人们很不情愿放弃这种信念,而且如果有证据证明世界是不公正的、无秩序时,人们会感到非常困扰;这种困扰会对自身行为产生影响。

“人们得其所应得,所得即应得”,这之中隐含这样一种推理:好人有好报,恶人有恶报。然而现实生活中却并非如此。这种公正世界信念其实是存在问题的。Lerner则明确指出,公正世界信念其实是一种幻觉,因为生活中很多事件都是随机发生且不公正的(Lerner,1980)。但是,“好人无好报”,这样的一种不公正现象显然不是我们所期望的。不过在随机性很强的现实世界里,个体的行为和结果往往没有必然联系,面对这样的情况,个体很容易失去自信,感觉对世界无法掌控。这不是人们所希望的。所以个体倾向于认为世界应该是公正的,虽然这可能是一种“幻觉”。

既然可能是一种幻觉,这种幻觉是如何获得的?

近几年,研究者们对公正世界信念进行了大量的研究,提出了不同的理论解释世界公正信念的获得。有研究者认为,公正世界信念是从社会环境中所习得的。儿童对于维护个人契约的需要在其中起了决定性的作用(Lerner & Miller,1978;Hafer & Begue,2005)。所谓的“个人契约”是指:如果为了更长远且有价值的目标暂时抑制当前需要并投入更多,那么预期的目标将得以达成。儿童之所以愿意主动抑制当前的需要而进行更多的投入,是因为儿童相信世界是公正的,唯有在公正的世界当中,越多的投人才能换来越多的回报(Dalbert,2002)。因此.从心理的发展过程角度来看,公正世界信念伴随着个人契约逐渐得到加强。

Lerner(1980)指出公正世界信念是一种基本需要。具有动机意义。它作为一种动力,对人们与世界的交互作用产生影响。产生影响的作用方向是有利于维护人们内心的公正信念。当遇到与公正世界信念相违背的情境时,这一情景会激发个体采取各种应对方式抵御威胁以维护公正信念。如对受害者的疏远(Hafer,2000a,2000b),指责或惩罚受害者(Callan,Powen,& Ellard,2007),通过改变对事件和人物的知觉来维持公正世界信念。例如,如果人们认为领导是公正的,就有可能把他的相貌及行为举止加工成儒雅的、风度翩翩的;如果人们认为领导不够公正。则会把“儒雅”的评价调整为“女性化”的、偏向负向的特性。

动机还能扭曲或重构人们对“事实”的记忆。有研究者(Hirt,Lvnn,Payne,Krackow,& Mccrea,1999)指出,需要、动机和信念不仅影响自身经验的提取。也影响对他人或事件的记忆。另有研究者(Sanitioso,Kunda,&Fong,1990)发现个体会为了维护积极的自我概念而选择性地提取自身经验。他们对有利于自己的信息进行了更鲜明的提取。人们常常按照自己的期待对记忆的信息进行加工。此外,研究还发现自我保护动机(Wilson & Ross,2003;Sedikides,Green,& Pinter,2004)、亲密关系和归属的需要(Gardner,Piekett,& Brewer,2000)、沟通交流的需要(Echteroff,Higgins,Kopietz,& Gron,2008)都会影响记忆。

直接研究公正世界信念和记忆的关系,最具意义的当属CMlan(2008)的研究。他认为个体在公正世界信念受到威胁时会采用记忆重构(memory reconstruction)这种心理补偿机制。补偿的原理是人们会无意识地扭曲记忆,以维护自己的公正世界信念(Callan,James,& Calgary,2008)。在这之后,Callan,Davidenko和Ellard(2009)还发现公正世界信念还会影响对事情与情境的记忆。其研究范式是:首先给被试呈现中性的事件,例如询问彩票中奖者的中奖金额要求被试分别阅读关于主人公的正向或负向的个性品质描述,最后要求被试对中性事件进行回忆与评价。结果发现,当主人公具有正向的个性品质时,被试对事件的回忆并没有明显的偏差:而当主人公具有负向的个性品质时,对事件的回忆则存在偏差。

钟毅平,邓棉琳和肖丽辉(2012)发现公正世界信念具有跨情景动机效应:其他情境下预先激活的公正世界信念状态可以迁移到当前的情境中。实验中先给两组被试分别呈现不同情境的事件(公正事件或不公正事件),以此激活被试的不同公正世界信念状态。随后要求被试阅读彩票中奖新闻,新闻中中奖者的个性品质作为自变量加以操纵。把公正和不公正两组被试再各随机分成两个小组,分别阅读关于主人公的正性或负性的性格描述,随后要求被试回忆主人公的中奖的奖金数目。结果发现,公正世界信念受到威胁时,被试对负性品质主人公的奖金数目有更大的记忆偏差,回忆的奖金数量低于真实情况;而公正世界信念得到肯定时,回忆比较准确,并且不受主人公性格特征的影响。

对上述研究仔细推敲之后,发现其中的研究结论说服力不够。按照逻辑推导,如果公正世界信念得到肯定,则在人品不同的主人公身上发生的事件信息。应该会得到不同的加工:好人好事、坏人坏事得到正常加工;好人坏事、坏人好事会得到重构加工。如果公正世界信念受到威胁,则在人品不同的主人公身上发生的事件信息,应该会得到更多的重构:好人好事、坏人坏事得到适当重构;好人坏事、坏人好事会得到充分重构。但研究者却没有发现公正世界信念得到肯定的情况下,记忆效果的差异。究其研究范式,发现其实验设计中可能存在一个问题:研究者无法确信已激活被试的信念状态是公正状态还是不公正状态;预先用以激活不同公正世界信念状态的无关事件更倾向于激活不公正的信念状态。这样就很难说明研究结果的不对称是基于被激活的公正或不公正世界信念导致的,还是操作失误导致的。

为了克服上述问题,设计了本研究。本研究旨在探讨公正世界信念的跨情景动机效应:预先激活的公正世界信念状态能否迁移到当前情景,影响记忆。研究改造了钟毅平等人的实验范式,对用以激活公正世界信念状态的情景故事进行修改,以期对公正与不公正信念的激活程度相当;激活信念之后进行询问(要求被试对情景故事的公正性进行判断),以确保激活的信念状态就是研究者所期待的。

如果记忆重构确实是应对公正危机的一种心理补偿机制(Callan et al.,2008),那么当公正世界信念受到威胁时,被试将更倾向于低估负向个性品质中奖人的奖金,以维持公正世界信念的平衡。同样的彩票中奖新闻,如果被试回忆的奖金数量不同,且其它情境下事先激活的公正信念状态能够迁移到当前情境中,影响记忆,就说明公正世界信念具有跨情境动机效应。

2研究方法

2.1实验设计

2(公正世界信念状态:公正vs.不公正)×2(中奖者的个性品质:正向vs.负向)被试问实验设计。因变量为被试对奖金的回忆偏差d(d=回忆奖金数—实际奖金数)。

2.2被试

天津师范大学本科生117人(男57人),视觉或矫正视力正常,平均年龄22.8岁。

2.3材料

根据电影《离开雷锋的日子》改编的人物情景材料;彩票中奖新闻;描述中奖者个性品质的词组16条,正向描述8条,如“慷慨大方”、“善解人意”;负向描述8条,如“疑神疑鬼”、“爱管闲事”。自编记忆检测问卷。检测内容包括对中奖者个性品质的评价,彩票中奖新闻中部分内容或细节的中性信息选择题(如购买彩票花费的金额)以及对奖金数目的回忆。

2.4程序

由Word文本呈现材料。

第1步:阅读人物情景材料,材料内容为:在国道附近。一位老人被卡车撞伤,躺在地上不省人事,肇事司机擅自逃离事故现场,在老人生命垂危之际,正在运货的陈先生恰巧发现了老人,并将老人及时送往医院进行救治。

第2步:被试随机分成两组:公正世界信念状态止向激活组(简称公正组)、公正世界信念状态负向激活组(简称不公正组)。向两组被试呈现不同的后续报道,公正组的后续报道为:由于陈先生的热情帮助,老人得到了及时的救助。老人的家人也在医院的通知之下马上赶到医院,并对陈先生表示十分感激。一个星期后,在当地的交通监控录像以及老人的回忆的帮助下,公安机关成功抓获逃逸司机。经由法院调查。该逃逸司机被判处有期徒刑年,并对老人一家予以赔偿。不公正组的后续报道为:然而让人意想不到的是,老人的家人却执意认为陈先生就是肇事司机,硬拉着要求陈先生对老人进行赔偿,老人也在家人的压力下违心指认陈先生就是肇事者。由于缺乏目击证人。事发现场处于交通监管的视觉盲区,法官判处由陈先生对老人一家予以相应赔偿。

第3步:在被试阅读完材料后询问被试该材料内容是否公正事件,以确认是否激活相应的公正世界信念状态。

第4步:两组被试分别阅读彩票中奖新闻。并在公正组和不公正组中,分别随机选取一半的被试,向其呈现中奖者个性品质的正向描述;向另一半被试呈现中奖者个性品质的负向描述。

第5步:记忆测验,所有被试完成记忆检测问卷,要求被试对文章中的部分内容(干扰回忆项)以及奖金数目进行回忆,若回忆不出允许猜测。范围为235万-355万(真实奖金为295.74万)

3结果

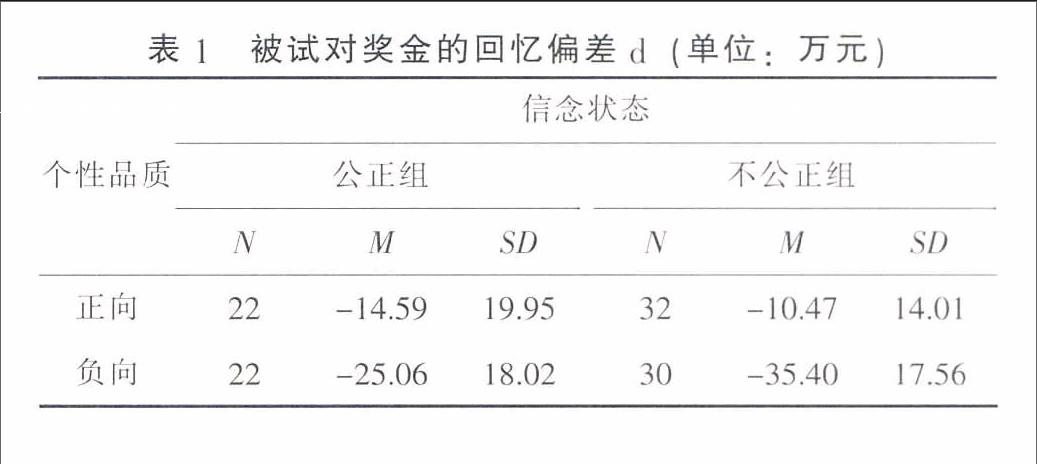

根据被试对无关事件的公正性判断、对巾奖者的个性评价、以及记忆测验的回答情况,剔除记忆不佳的被试和未正确激活相应公正世界信念状态的被试。以保证分析的被试都仔细阅读了材料。并且相应信念状态得以激活。共剔除掉11份无效数据,最终得到106名被试的有效数据(男生55人)。四组被试对奖金的回忆偏差d的描述统计结果见表1

对数据进行2×2两因素被试间的方差分析,结果发现:预先激活的公正世界信念状态主效应不显著,F(1,102)=0.839,p>0.05,统计检验力指标偏eta=0.008。说明简单的预先激活公正信念状态并不能影响被试的记忆效果。中奖者的个性品质主效应显著,F(1,102)=27.197,p<0.05,偏eta=0.211。说明中奖者的个性品质会对被试的记忆效果产生影响。预先激活信念状态与中奖者个性品质的交互作用显著,F(1,102)=4.541,p<0.05,偏e-ta=0.043。简单效应检验发现,面对个性品质好的巾奖者,公正信念状态对于d值无影响,F(1,102)=0.748,p>0.05。面对个性品质不好的中奖者,公正信念状态对于d值有显著的效应,F(1,102)=4.579,p<0.05。预先激活的公正信念组,对个性品质不同的中奖者的d值提取,有显著效应。F(1,102)=4.068,p<0.05;预先激活不公正信念组,对个性品质不同的中奖者的获奖信息提取的d值也有显著效应,F(1,102)=32.481,p<0.05。

可见,面对个性品质较好的中奖者。不同公正信念状态的被试回忆的奖金数额无显著差异;而对个性品质不好的中奖者,不同信念状态的被试回忆的奖金数额差异显著,且不公正组低估的更多。这说明,当公正信念状态受到威胁时,人们会对那些不公正的事件更加敏感,更容易无意识地扭曲自己的记忆,以维护自己的公正世界信念。

四组被试的d值与基线水平d=0进行t检验。结果发现,4组均显著低估了奖金。正向-公正组,t(21)=-3.431,p<0.01。正向-不公正组,t(31)-4.227,p<0.01。负向一公正组,t(21)=-6.522,p<0.01。负向-不公正组,t(29)=-11.041,p<0.01。

可见,公正世界信念受到威胁时,被试对负性品质主人公的奖金数目有更大的记忆偏差,回忆的奖金低于真实情况;而公正信念得到肯定时,回忆虽然依然有偏差,但相对较小,并且不受主人公个性特征的影响。预先激活的公正世界信念状态迁移到了回忆奖金数额这个无关情境中,影响了人们的记忆,说明公正世界信念具有跨情境动机效应。

4讨论

4.1公正世界信念与记忆偏差

期待和信念(Pizarro,2006)、刻板印象(Maerae,1994)都有可能导致回忆发生偏差,所以记忆并非都是准确无误的。在幼儿时期,个体的公正世界信念就已形成,当公正世界信念遭遇到威胁时,个体将缺失对世界的掌控感,无法为长远的目标进行努力,满足长远的个人需求(Hafer & Begue,2005)。为了消除这一影响,个体会采用各种应对方式来维护公正世界信念状态的稳定,这其中便包括记忆的重构。

本实验中,被试的公正世界信念遭遇了双重威胁。一方面被试将自身和中奖者进行了对比:都是同龄人但别人却运气好中了大奖。而自己却没有这样的机会;另一方面个性品质差的人买彩票中了奖:坏人得了好报,因而在回忆提取的信息中,被试倾向于低估中奖者的奖金数目以协调遭遇威胁的公正世界信念。

该实验结果符合Haler(2005a)的解释,一般情境下个体的公正世界信念是处于动态平衡的状态的,并不会对个体的记忆产生额外的影响;而当个体的公正世界信念遭遇威胁时(如别人能中奖自己却不能),平衡便发生倾斜,个体为了维持平衡就会重构不公正事件的记忆,以使记忆更符合个体的公正世界信念,如坏人不应该有这么高的奖金,哪怕是中奖了也更倾向于给予其更加低的奖金,通过这样的一种重构倾向来减小其影响。

4.2公正世界信念的跨情境动机效应

本研究改造了钟毅平等人的实验范式,对用以激活公正世界信念状态的情景故事进行修改,以期对公正与不公正信念的激活程度相当;激活信念之后进行询问(要求被试对情景故事的公正性进行判断),以确保激活的信念状态就是研究者所期待的。结果发现:对于奖金的回忆偏差,当前所处情境的中奖者的个性品质主效应显著,而预先激活的公正世界信念状态主效应不显著。这则说明,对于记忆的重构,时间上越接近该记忆发生的不公正事件对于当前记忆会有更大的影响。这可能与记忆更容易受到临近事件的影响有关。

对四组被试的d值与基线水平d=0进行t检验,结果发现:本研究4组均显著低估了奖金。而钟毅平等人的研究结果只有负性一威胁组显著低估了奖金。由于负向-不公正组的公正世界信念受到多次挑战(别人的运气比自己更好;好人无好报,坏人却有好报),破坏了个体对公正世界信念的认知。个体会采取各种策略来应对这种威胁。对奖金数目的记忆重构(低估奖金数目)变成了一种维护公正世界信念的方式。因此,个体会下意识地低估中奖者的奖金数目以保护自我的公正世界信念,这与Haler(2005b)的研究结果相符。

对比实验结果,当负向激活被试的公正世界信念状态时,被试也低估了正向个性品质中奖者的奖金数目。这可能由于个体的公正世界信念遭遇了重大威胁,则更加关注公正世界的平衡,在对待正向个性品质的中奖者时,也产生了记忆偏差。同样的情况出现在负向-公正组,虽然激活了被试的公正信念状态,但面对负向品质的人获得奖金这样的不公正事件时,记忆也发生了重构。由此可以看出,公正世界信念具有跨情景动机效应:预先激活的公正世界信念状态迁移到当前情景,并影响了记忆。

4.3受到威胁的公正世界信念与记忆偏差

实验的结果发现,当公正世界信念状态负向激活时会比公正世界信念正向激活时,对奖金的回忆产生更大的偏差。这说明,人们对不公正的事件情境更加的敏感。不公正事件的发生直接影响到了个休的生存与发展,并且通常都会伴随着强烈的情感带入,所以当不公正的情境出现时,个体会自发的采取相应的调整方式以维持公正世界信念的平衡(Hair,2005a)。而相比于不公正情境的重大威胁,公正的情境仅仅是对公正世界信念的一种重复强化(Hair,2005b),个性品质好的人中的大奖或者好人有好报的情境材料正是现实生活中关于“世界是公正的”的具体显现,个体会把它当作是公正世界信念的支持依据,记忆偏差的幅度则并不是很大。实验中正向一不公正组对比于负向一不公正组的显著偏差则体现,不公正事件的效应是可以长时间累积的,能够影响接下来出现的不公正情境所带来的威胁,并对这种威胁进行强化,因此使得记忆发生更大幅度的重构。

5结论

本研究验证了公正世界信念是否具有跨情境动机效应。结果表明:预先激活的公正世界信念可以迁移到其他情境,影响无关情境的信息提取。这说明世界公正信念的激活,具有跨情境动机效应。