基于领导情境视角下的晚清名臣李鸿章

陈芷薇

(东北大学文法学院 辽宁 沈阳 110000)

基于领导情境视角下的晚清名臣李鸿章

陈芷薇

(东北大学文法学院 辽宁 沈阳 110000)

领导情境是制约和推动领导活动展开的各种自然要素和社会要素的组合。领导情境一方面影响着治理结构的建构和运行,一方面影响着领导者和追随者的情感、认知和行为。辩证唯物主义认为运动是物质的固有属性和存在方式,人的情感和社会环境也不是一成不变的,因而领导的行为也要因时制宜,领导情景的变化是推动领导变革的重要变量,在特定时期的领导情景还决定着领导变革的限度。本文将从领导情境的视角分析处于社会转型时期的李鸿章是如何既扮演着领导者的角色,又扮演着追随者的角色。

领导情境;李鸿章;社会转型时期

任何领导活动都是在一定的领导情境中展开。领导情境是指制约和推动领导活动展开的各种自然要素和社会要素的组合。社会转型时期领导情境的复杂性、多样性、异质性表现尤为强烈,下面将通过历史分析方法,分析李鸿章一生的领导情境。

一、社会环境

李鸿章出生时正值法国大革命风潮平息之际,拿破仑流亡异国孤岛凄惨死去。西欧大陆风波平息局势稳定,各国不再相互侵略,而是养精蓄锐,以图征服东方。于是,维持了数千年大一统局面的中国动乱频发。伊犁界约,俄国人在北方食言;鸦片战役,英国人在南方寻衅。当时正处多事之秋,举国上下急需人才。加上工业革命,东西方之间的距离骤然缩短,西方势力逐步东扩。因此,李鸿章所经历的年代,实为中国与世界开始密切联系的时代,也是中国与各国交涉最为艰难的时代。

而国内,自乾隆朝以后,国力由盛而衰,落后的农业文明遇上了先进的工业文明,出现了三千年未有之大变,已经到了分崩离析的时候了。乾隆皇帝统治时期被认为是中国封建社会最后一个“盛世”,到了嘉庆时期,清朝开始由盛转衰,国家的弊病日渐凸显,史称“嘉道中衰”。而道光咸丰之后,官吏平庸拙劣,社会动荡加剧,朝廷腐败弊政连连,国耻侵略纷至沓来。很早以前中国的财富增长就已停滞了,当数个文明程度凌驾于己的国家蜂拥而至,颐指气使时,却无力驱逐。

管理学者约翰·科特曾经指出,管理是用于应对复杂性的,而领导则是应对变革的。对于领导者来说,在常态下,要保持工作的有序性,需要按部就班、遵守原有的制度,但在危机的情境之下,还需要领导者承担更多的责任和角色。李鸿章作为晚清重臣,长期掌握着清政府的内政外交军事大权,他的领导行为应该要适应不断变化的形势,而且要能引领形势的发展,把握变革的方向,尽快找到解决危机的方法和策略,使朝廷走出困境,这是应对不断变化的领导情境所应树立的观念。

二、政治环境

1. 专制制度

李鸿章以一介词臣入幕,平发捻、办洋务、创海军、主外交,位极人臣,其见识才具,远超同僚之上。但观其一生功业,论武功,内战内行外战外行;论洋务,知其然而不知其所以然;论外交,则丧权辱国莫此为甚。一言以蔽之,输在其背后的专制政治体制。

李鸿章所处的国家,是一个数千年来封建专制的国家,又恰逢专制政体发展成熟、专制制度达到极点的时代。而中国封建专制制度的发达,主要有两大原因:一是传统儒家思想的渗透作用,二是统治者的谋划。

先贤孔子鉴于周朝末年贵族政治的弊端,思虑着通过一位英明的君主来安定天下局势,因此他在权贵势力恣肆猖獗之际,著书立说广开教化,一再设法建立儒家思想体系谋求解决之道。汉朝尊崇六艺罢黜百家,独尊儒术教化天下,君主与臣属之间的尊卑关系日益明显,世人也开始意识到权贵弄权是应该被诟病职责的。此后的两千年间,这一儒家观念成为了国民教育的核心,宋代学者又对此大加宣扬,缙绅名流中严于律己洁身自好的人,都战战兢兢不敢越雷池一步。这一儒家思想的义理既已深入人心,自然能够消弭这些人的枭雄气概和跋扈气焰,让他们在儒家忠君思想的约束下循规蹈矩。李鸿章深受这一思想的影响,即便在洋务运动中提出自强求富的口号,主张“师夷长技以制夷”,也是在不改变专制体制,维护封建统治,代表封建地主阶级利益的前提下进行的。他行事开放,不墨守成规,却始终对新鲜事物浅尝则止,不做深入探究;走不出封建士大夫“忠君”的思想圈子。再这样一个动荡黑暗的时代里,他的悲剧是必然。

加之历代君主,鉴于朝代兴旺的经验教训,也一直谋求弥补解决之道,统治方法日益完善周密,因此贵族独掌大权的现象到汉朝末年几乎消失殆尽。到了近代,全国上下采取郡县制度,废除土地世袭,使得中央和地方相互牵制。朝登天子堂,暮为田舍郎的例子比比皆是。慈禧六十大寿时,李鸿章一直竭力反对挪用北洋海军经费修缮颐和园,在慈禧看来,李鸿章是个不趋炎附势的忠臣,因此破格授予了他“三眼花翎”。同年,甲午战争的失败,让李鸿章的事业跌入了最低谷,光绪皇帝剥夺了他的三眼花翎,并削去了他的一切职务。

洋务运动是一场由封建大地主统治阶级领导的失败的自救运动。之所以说它失败,是因为李鸿章领导的洋务派虽然自我标榜“自强新政”,但由于他们都是封建传统制度的卫道者,根本无意于学习资本主义政治经济制度,只学习西方技术,极力反对封建思想和封建制度进行任何形式的变革,只是徘徊在封建王朝的藩篱中自认为有所创新而洋洋得意。在这场自救运动中,李鸿章扮演的领导角色至关重要,首先他要引领内在价值观的变革,也就是完成对社会认同、政治认同的建构。在那个封建思想深入国民骨髓里的时代,要完成一致的认同是几乎不可能的,李鸿章也未能带领洋务派寻找真正的认同,大众对封建专制的肤浅偏好,纯粹由于封建专制根深蒂固的地位,但实际上,他们并没有思考过除封建专制以外的别的制度。只有领导者认识到改革的真正意义,认识到社会所需的真正价值,并且做到去伪存真,才能引领改革走向成功,否则只能走向失败。

2. 满汉矛盾

清朝源于东北的一个部落,壮大崛起,入主中原,以数十万的外来民族统治了上亿本土居民,满汉矛盾日益突出,这是形势使然。两百年来,只有满人官员中出过权臣,汉人官员中则没有。一般情况下,无论是内阁大臣还是封疆大吏,汉官多处于备用的从属位置,对于政事没有什么发言权。因此咸丰之前,汉人从来没有担任过将军、宰相这类重要职位。自太平天国运动爆发之后,统治者才开始明白八旗兵已然不堪用,而汉人被委以重任的时机方才来临,统治者不得不倚重曾国藩、李鸿章等汉人。因此,金田战役实际上是满汉权力此消彼长的开端。直到曾国藩、胡林翼等人于湖南、湖北起兵,成为平定江南的中坚力量,大清朝廷依然任命满人官文以大学士的身份担任钦差大臣。加以慈禧治国无能、弄权有术,太平天国之乱平定后,她就开始对汉人进行了夺权行动,如镇压维新变法、庚子国变均与此一脉相连。到了十九世纪末,清王朝内忧外患,统治也日趋衰弱,满汉矛盾逐渐激化。

满清皇室贵胄对汉族官僚集团既倚重又排斥,满汉民族矛盾在统治集团内部表现为对权力的争夺。甲午战争前,李鸿章及其淮系集团成为斗争的焦点。一些主战的满族官员在中日双方宣战之前即上书光绪帝,弹劾李鸿章,其目的在于将李鸿章排挤出中央最高决策层,使其不再有统筹全局之权。身处这样一个满汉矛盾重重国家的李鸿章,受时势所限,官居要职已实属不易,不能将甲午战争的失败、丧权辱国条约的签订完全归罪于其一人身上,尽管他个人难辞其咎。

三、李鸿章在官僚体制中的处境

1. 官僚制度

李鸿章是道、咸、同、光的四朝元老,他一生历任过大学士、北洋大臣、总理衙门大臣、商务大臣、江苏巡抚、湖广总督、两江总督、两广总督、直隶总督。表面上看已经位极人臣了,但实际上清朝自雍正以来,实权都掌握在军机大臣手中,而李鸿章一生都未曾担任过。

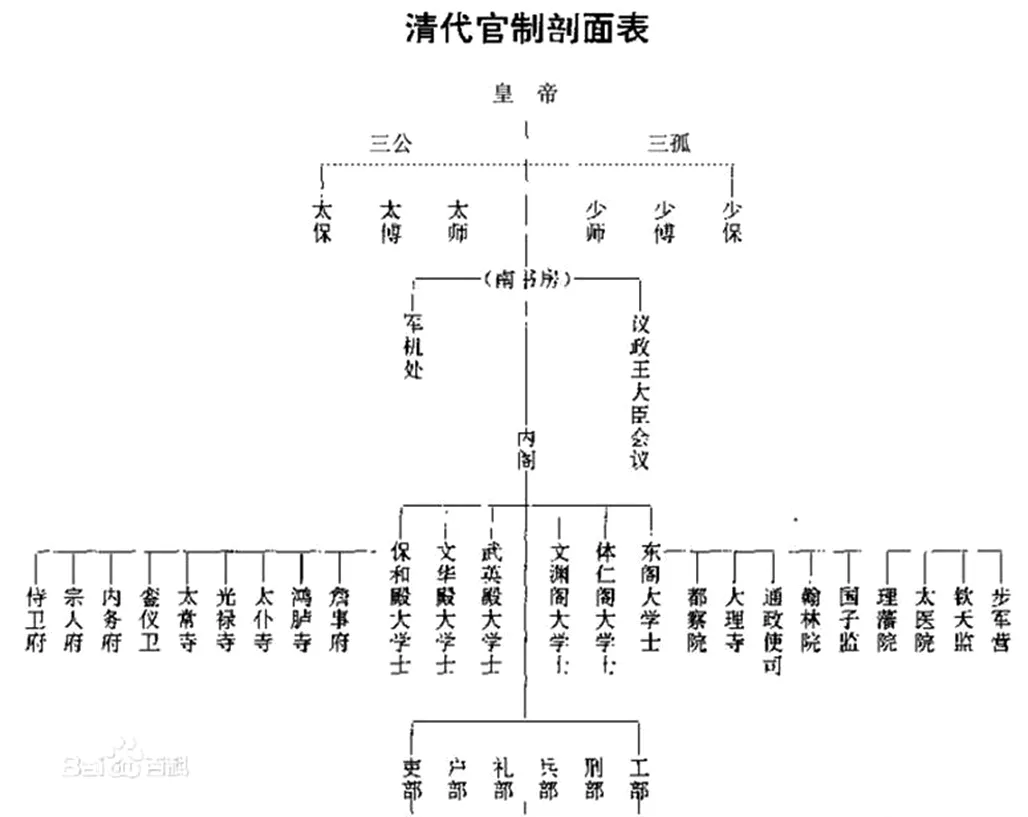

图一 清代官僚剖面图

从图一中可以看出军机处总揽着军政大权,是执政的最高国家机关。完全置于皇帝的直接掌握之下,等于皇帝的私人秘书处。因此,国家政事上的得失功罪,军机大臣应当负主要责任。

有句古谚说“优秀的领导人必定曾是出色的部署。”而今天的格言是:“优秀的领导人必定同时是出色的追随者。”领导者和追随者是相对而言的,领导者根据环境的变化可能成为别的领导者的追随者。李鸿章时为水军司令,翁同龢则主管户部,但翁同龢还有一层身份就是光绪帝的老师,光绪帝自然更倾向于翁同龢。李鸿章在北洋水师中属于当之无愧的领导者,但官僚制度的等级决定了他只能是皇帝的追随者。甲午战争爆发前,李鸿章分析中日实力相差悬殊,因此主张寻求国际调停,尽量避战。而翁同龢认为朝廷既然耗费大量银子建设北洋水师,推进军事现代化,现在到了检验成果的时候了,极力主张出战。甲午战争爆发后,李鸿章建议寻求俄国外援。此建议又遭到翁同龢的反对,他以军机处的名义答复李鸿章:“力言俄不能拒,亦不可联,总以我兵能胜倭为主,勿盼外援而疏本务。”之后,平壤失守,翁同龢抨击:“合肥事事落后,不得谓非贻误”,促使光绪帝颁谕拔去了李鸿章的三眼花翎,褫去其黄马褂,而自己则补授了军机大臣之位。

追随者追随的不仅仅是领导者,而是愿景,是共同理想。李鸿章与光绪帝的共同理想是挽救清王朝,但他们的意见产生了分歧,李鸿章若坚持自己的意见,只能退出光绪帝的领导,卸甲还乡,否则只能听从领导的指挥,屈服于领导的权威。在那个时代背景下,李鸿章是无法拥有自己的独立意识,有自己的意志和选择权的,因此,不能将甲午战争的过失都归咎于李鸿章一人。他没有实权,只能听从领导者光绪帝的指令,他已经向上级提出改正或撤销该指令的意见,但上级依旧不改变其指令要求立即执行,执行后果应该由上级负责,因此李鸿章不应该承担所有责任。

2. 权力制约

在封建专制时代,追随者与领导者在权力上并不如民主时代总是相互制约的,领导者(皇帝)的权力来自于天赋人权,而非组织的法定权力,是天生拥有的。但无论是在哪个年代,领导者的权力更来自于追随者的认可,没有追随者的承认,领导者将是有权无威,形同虚设。同时,追随者也要服从领导权威的指挥,否则,追随者违反自己认可的领导权威的意志,也就是违背自己的意志。追随者与领导者关系密切,可能潜在影响领导者。对领导者的赞同与支持,危难时刻对领导者的关心与支持等,都可能密切与领导者的关系,获得相应的回报与支持。

李鸿章与慈禧共事几十年,一起经历了晚清的风雨飘摇,慈禧之于他亦君亦友,支持他办洋务、促改革,还授予其清朝开国以来,汉人得到的最高荣誉“三眼花翎”,李鸿章逝世时,慈禧“遽闻溘逝,震悼良深”,但同时她也在平衡势力,以防李鸿章功高盖主。

慈禧上台伊始就设法援引各种力量,采取各种措施,来挽救大清帝国的危局。在太平天国和捻军被镇压后,渐渐把“御侮”的问题摆到了重要位置。而“御侮”首先要自强,慈禧认为自强的根本途径就是学习西方的军事技术与生产技术。 因此慈禧对李鸿章等人兴办洋务的思想和主张,不仅赞许,而且支持。从19世纪60年代初期开始,在汉族官僚集团和满洲贵族的支持者中,就兴起了一股“洋务热”。曾国藩设立安庆内军械所,集中一批中国有名的科学家“试造洋器”,李鸿章在上海设立制炮局,学制新式的大炮和炮弹,这些是“师夷长技”的初次尝试。从1865年起,近代化的军事工业陆续开办,到了70年代,民用工业又相继创设,与此同时,海防的近代化也成了亟待解决的问题。与这些事业相伴而行的,还有洋务教育。这些洋务计划基本上都由慈禧批准实施,所需要的经费、人员和土地等等,也都在“奏准”之后进行调拨的。特别是在遇到阻力或困难时,慈禧的态度和裁决所起的作用,就更加显著了。李鸿章作为慈禧的追随者,对她也有权力,即潜在影响力,这种潜在影响力称为“对抗权”,对慈禧行使权力有制约影响作用。李鸿章的对抗权主要来自慈禧必须依赖他,因为李鸿章无论在内政外交还是军事上都有很强大的影响力,慈禧必须满足和支持李鸿章,来保持自己的领导地位。

但慈禧始终代表的是封建统治阶级的利益,她的阶级性决定了她对洋务运动支持的局限性,不允许洋务派势力过分膨胀,威胁到她的统治。于是慈禧采用了“平衡术”的领导手法,即扶植一派牵制一派、支持一派压抑一派。其实,这种手段慈禧早就采用了。洋务派大规模引进西方近代先进的科学技术,引起了以大学士倭仁为首的顽固派的不满。慈禧就有意识地支持、纵容顽固派。洋务派每有一项新的举措,顽固派总要跳出来争斗一番,给洋务派设置障碍。这是慈禧作为领导者对权力制衡的一种把握,既不一味地扶持一帮,也不一味地打压另一帮,而是雨露均沾,让双方相互牵制、相互制约,以保证自己的领导地位。

四、评价

梁启超对李鸿章有这样的评价:吾敬李鸿章之才,吾惜李鸿章之识,吾悲李鸿章之遇。李鸿章是有才气但无学识,有阅历但无血性的人。他不是没有鞠躬尽瘁、死而后已之心,但只是弥缝时弊。他临终之前,担当责任毫不推卸,自知自己必然要背上千古之骂名,正如他自己所说,“七十老翁,蒙汉奸之恶名,几有求生不得,求死不能之势。”

基于领导情境视角下的李鸿章,早年的时势造就了他成为英雄的可能,而晚年的境遇则决定了他要背负着“卖国贼”的千古骂名。李鸿章在“那个三千年未有之大变”的社会环境中,有着文武百官无法企及的超凡卓越的眼界和敏捷机巧的手腕,是名副其实的帅才,他知晓西力东扩的局势,了解外国的先进文明,从而抓住了时势带来的机遇,站在时代的浪尖呼吁改革,成为中国近代化的第一人。李鸿章在专制制度达到顶峰、满汉矛盾激化的政治环境中,仍以七十三岁的高龄忍辱负重,对内遭受着朝廷严厉的谴责以及世人的谩骂,对外肩负着谈判议和的重任,在夹缝中求生存,只为维护大清朝的统治利益。李鸿章直到去世前还在谈判桌前与八国联军交涉,尽力为朝廷降低赔款的损失。甲午战争是李鸿章一生命运的转折点,也是他平生的孤注一掷,正是这次的一掷不中,以至于他这么多年积累的功劳、业绩、声名几乎一扫而光,这都是由于他身处官僚体制之中,处处受限,权力被制约,无法自由支配权力,因而不能将甲午战争的失败完全归罪于他。

即便如此,李鸿章一生也犯过许多错误,在思想上,洋务运动时期,他只意识到要学习西方的先进技术,而忽视了制度,是名副其实的裱糊匠;在军事上,由于他的指挥失误与用人不当,导致北洋水师全军覆灭,甲午战败;在外交上,他采取“以夷制夷”的战略,这不但没有达到列强均势和维护国家利益的初衷,反而使其成为了列强攫取在华利益的工具。

但究其根本,清朝的覆灭,国家被瓜分,是由于综合国力已经远远落后于西方国家,不适应时代发展的潮流了,不能把所有责任全归咎于李鸿章一人。

[1]张燕妮. 晚清重臣李鸿章的用人得失与鉴戒[J]. 领导科学,2014,(21):49-50.

[2]孙阳,王宁. 浅析曾国藩、李鸿章的为官之道[J]. 齐齐哈尔师范高等专科学校学报,2013,(05):82-84.

[3]陈益萍. 甲午后的李鸿章[D].华东师范大学,2013.

[4]陈勇,王大明. 李鸿章与洋务运动[J]. 自然辩证法通讯,2011,(05):41-45+53.

[5]高波. 李鸿章形象研究[D].华中师范大学,2011.

[6]毛国涛,胡晖. 李鸿章为中国近代化的第一人——重评李鸿章和洋务运动[J]. 南昌教育学院学报,2008,(01):24-28.

陈芷薇(1996-),女,汉族,福建厦门,本科 东北大学在校生,公共事业管理。