生于古巴

吴如加

“我们喜欢穿好看的衣服。不管吃饱不吃饱,衣服要穿好。这很重要。”古巴姑娘安娜说。

古巴人是天生的乐观主义者,很难在他们脸上看见忧愁,他们总是嘻嘻哈哈,载歌载舞。他们一边说着No esfacil(什么都不容易),一边一有机会就给自己找乐。

古巴人的乐观还体现在哈瓦那的城市气质,这是一座充满色彩的城市,鲜艳得不像一个计划经济下的国家。人们喜欢为自己的房子刷上各种明亮的涂料。在服饰的选择上,人们也更偏好鲜艳与时尚。

生活中的点滴进展,都能为他们带来无穷欢乐,尽管这些进展往往需要漫长等待。

古巴人并不着急,即便在最大的城市哈瓦那,也难见紧张的节奏。每天4点之后,许多商店便已打烊,人们在夜里很难买到东西。巴蒂斯塔时期的国会大厦已经进入翻修工程的第4年,尚未完工。人们不紧不慢地做着每一件事。

排队是古巴生活中的常见景致,买上网卡需要排队,买土豆需要排队,买冰激凌也需要排队,而售货员习惯了慢节奏,人们在柜台和窗口前排着长龙,售货员们在聊天、调情、打电话。

改革缓慢,生活不易。在这个尚未摆脱匮乏和低效的国家,人们习以为常,每个古巴人都有一个关于等待的故事。

医生法比奥

一副键盘和鼠标,是最后所需的配件。装上它们之后,34岁的眼科医生法比奥,终于成功开启了他的电脑。这台电脑是法比奥一个配件一个配件攒出来的,从第一个配件到手,到成功开机,法比奥等待了5年。

“一年买一个配件,偶尔别人送我一个配件。”法比奥说,一台电脑需要500至600CUC,如果节约一些的话,足够一个古巴家庭一整年的开销。

“古巴有两种经济,一种是国家经济,一种是街头经济。本子上大米一磅价格是0.4比索,在街上大米每磅5比索。”法比奥说。

通常情况下,培养一名法比奥这样的眼科医生需要10年时间,而外科医生则需要13年。古巴目前仍实行免费教育,因此,法比奥在漫长学习生涯中,几乎不需要自己掏钱。

不过,硬币还有另一面——长期以来,法比奥的月工资只有600比索,即25CUC。对于哈瓦那的出租车司机而言,这只是从机场接一趟外国人到市区的价钱。“买什么都不够。”法比奥说。

从小法比奥就立志要成为一名医生。“在古巴,当医生不是为了赚钱或者成为富人。我喜欢治病救人。”在现实压力下,他的许多同事纷纷转行当了出租车司机,或者做起了其他更赚钱的行当。

法比奥的运气不错,作为古巴经济改革的一部分,2014年3月,古巴部长会议通过决议,决定从当年6月起“大幅度提高”古巴医生和护士等医疗工作者的工资,增幅从67%到187%不等。

一年多之后,2015年7月,改革的春风徐徐吹到了法比奥身上。他的工资从600比索涨到了1600比索,约等于64CUC。这在古巴的国有部门中,已经属于高收入阶层,但仍不足以让法比奥过上没有忧患的生活。

“只是比以前好点,还是不够用。买鞋子不够,吃的肉也不够。”

许多个体经营者富了起来,法比奥意识到了时代的变化,他决心要保持自己最初的价值观,“当医生是为了救死扶伤,不是为了赚钱,不是为了变成富人。我喜欢当医生,感觉很好。”

只是有些时候,这样的决心并非总是坚定,当谈及他那些下海的同行时,他坦承,如果没有去年的那一次涨薪,“如果我有了孩子,又能找到赚CUC的工作,我也会去的。”毕竟,这是一个变化中的国家。

古巴的医疗常为人们所乐道,至少在拉美国家,古巴的医疗水平颇有口碑。大量优秀的医生是古巴重要的外交资源,法比奥曾被派往委内瑞拉参与“奇迹计划”,他在那里免费帮助300多名委内瑞拉白内障患者重见光明。古巴约有5万名法比奥这样的医疗工作者在海外工作,为古巴换来了大量外汇和廉价石油。

在古巴国内,几乎所有的医疗都是免费提供的,这在一个欠发达国家殊为不易。对此,古巴姑娘安娜满怀感激,她不理解那些讨厌菲德尔的年轻人,“他们只看到了别人怎么生活,但是他们不珍惜自己国家拥有的东西。我们有免费的教育和医疗,他们得到了却不知珍惜。在古巴,再穷的人也有房子住,有医生看,有书读,有购货本。他们没有想过,如果自己去了别的地方,失去了这些保障会怎样。”

对此,安娜有自己的体验,20岁那年她曾作为交换生到中国学习中文。第一个冬天,她就生病了。“我去看病,我去的时候以为可以直接去找大夫。我坐在他面前,他问我有没有挂号。”

安娜感到意外,她知道在中国医疗并非免费,“但我以为可以先看病再交钱,因为我很不舒服。这让我觉得他们首先要的是钱,而不关心我的身体,在古巴不是这样的。”

古巴的医疗体系并非无可挑剔。为了合理分配医疗资源,古巴实行三级诊疗制度。普通病痛可在最初级的家庭诊所中就诊,家庭诊所中无法处置的病症则前往二级医院就诊,若遇上疑难杂症,则可至最高级别的医院或专门的研究所治疗。如果严格按照程序逐级就诊的话,这会是一个漫长的过程,而最高级别的医院只会接收那些病情最复杂的患者。

这很难解释,为何这个国家最好的医院里也人满为患。据一位医生透露,在高级医院里的病人,大多与医院工作人员存在一定裙带关系。只要医生点头,即便病情并不严重,也可以直接前来就诊。

因此,古巴人向医生送礼的情况非常普遍。在这个尚且淳朴同时并不富裕的社会里,直接送钱的情况很少见,多数礼品并不贵重,主要是日用品,如肥皂、牙膏、果汁一类。有些医生下班时,手里会拎着两袋五花八门的礼品。

古巴医生的素质在拉美已属前列,但古巴的医疗环境并不尽如人意。一位医生讲述了一件他印象颇深的事,他曾经在本该无菌的手术室里看到了一只苍蝇,而第二天这里就将进行一台重要的手术。而类似情况,在古巴并不罕见。

退伍军人安德烈

退伍军人安德烈等待了14年,终于可以在古巴再次买到汽油,重新发动了自己的阿根廷产菲亚特汽车。14年里,为了防止汽车报废,他每天都会走到屋檐下,把这辆菲亚特发动一次。

“1977年,我在苏联学习航海工程,在列宁格勒。”安德烈说完,突然又想起什么,“噢,现在它改了名字,已经和列宁没有关系了。这是苏联人民自己的决定,但是戈尔巴乔夫负有责任,他的新政就像毒药,摧毁了社会主义。这是历史的错误。”

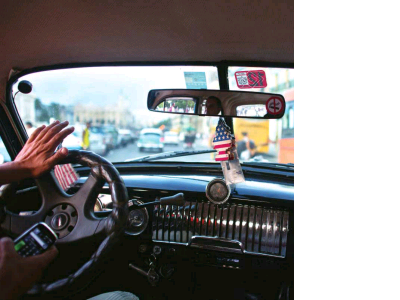

在古巴,像安德烈这样,在苏联或东欧有留学或长期工作经历的人很多。彼时,安德烈是古巴武装部的一名中校。今年55岁的他已经退休,成了一名出租车司机。或许是因为军人出身,他格外守时,这在古巴是难得的品质。

如今,哈瓦那的街道上已经出现了许多新车,起亚、现代、标志等品牌可谓常见,国营出租车也多是崭新。但老爷车依然随处可见。这些可怜的车子从上个世纪50年代,甚至更早,一直服役至今。

1492年,当哥伦布踏上古巴的海岸时,他留下了一句令古巴人世代自豪的话:“这是人类眼睛所见到的最美丽的地方。”

现实中的哈瓦那街头并没有那么浪漫,这些行驶缓慢的老爷车,一发动起来便吱吱作响,发动机发出巨大噪音,像肺结核病人用力而艰难的咳嗽声,不知是因为老旧的发动机还是因为廉价的燃料,这些车子驶过时,总是伴随着滚滚黑烟。

这些被压榨了半个世纪的车子,随时可能在路上抛锚,修车是古巴司机们的必备技能。他们对车的保养很有一套,他们知道从哪里可以搞来早已停产的配件,“开车怎么能不会修车呢?”他们说。

安德烈的车处于一个尴尬的状态,它既不是可以取悦外国游客的老爷车,也不是质量更好的新车,那是一辆35年车龄的阿根廷产菲亚特,看起来和苏联产的拉达很相似,换用拉达的零部件也没有任何问题。在质量上和老爷车一样需要经常维修,在外观上则缺乏美感,略显呆板。

这辆菲亚特继承自他的叔叔,一名医生。在古巴日子尚好的年代,医生得到国家的良好照顾,他们可以用低廉的价格购买汽车。

安德烈是社会主义国家中典型的正直守法者。他每个月准时全额上缴购买柴油的发票,接受政府的审查,以便自己能依法纳税。

2014年1月8日起,古巴实施出租车管理新规,古巴出租车公司的司机可以与公司签订承包合同,由国企员工变为个体经营者。

时代在变化,安德烈依旧相信精神激励比物质激励更重要。他向乘客收取的费用几乎是私营司机里最低的,即便慷慨的乘客愿意支付更多报酬,他也不接受。“我从武装部退休时有二十多个勋章,这都是精神激励,几乎没有什么物质,我感觉很自豪。”

出于一种社会主义道德洁癖,安德烈鄙视黑市贸易,认为黑市商人不劳而获,“他们应该受到惩罚。”他宣称自己从来不去黑市上买东西,这是一件很难得的事。就像一些古巴人所说的:“没有人能逃过它,几乎所有人都从黑市上买东西。”

“多亏了菲德尔。”这是安德烈常挂在嘴边的一句话。即便是在古巴最困难的“特殊阶段”,他也没有失去信心。

当时在武装部工作的安德烈参与了从中国采购自行车的计划。“武装部买了自行车,然后分给人民。当时的交通工具就是中国的自行车,去哪里都骑自行车,没有其他交通工具,没有零件修车,也没有燃油。”他回忆道。

“这展示了古巴人民的坚强,即便没有水电和食物。”他补充,“多亏了菲德尔的领导,他向人民讲话。我们一直对革命有信心,菲德尔和我们说得很清楚,早晚会渡过难关。人民坚持了下来。”

从1989年开始,安德烈的菲亚特便失去了燃油。他不知道何年何月燃油才会重新出现在这个国家。他把车子停在自己的屋檐下,悉心保养,偶尔换个零件,每日去发动一次车子,以免发动机沉睡日久,再也无法醒来。他在一次次的发动中,等待着燃油。这一等便从1990年等到了2004年。

安德烈为自己感到一些骄傲,他日复一日的保养终于有了成效。2004年,当古巴可以重新买到燃油的时候,停歇了14年的车子顺利发动。他还为车子换了轮胎,并重新刷漆。

在14年的等待中,他坚称自己从未有片刻难过。他并非爱车之人,“革命以前,我的父母是穷人,他们从未拥有汽车。汽车对我而言只是一个劳动工具。”

安德烈有两个女儿,他对当下古巴年轻人思想的自由化倾向颇感担忧。他强调人们应该把对革命的热爱传递给子女。“我感谢古巴革命,我的父母都是穷人,多亏了革命我才有上学的机会。”

和许多古巴人一样,安德烈在美国有许多亲人。“我有十几个家人在美国,这两个国家不应该敌对。”

但安德烈从来没有产生过离开古巴的想法,“在这里生,在这里死,这里是我的土地。”

资本主义餐厅

路易斯身上的阿迪达斯外套已经穿了10年,好在古巴几乎没有冬天,“一年就穿一两次。”这是某年生日时朋友送他的礼物。在商店里,这件衣服的价格大概等于当时他的六个月工资。

10年并不是一个很长的时间。路易斯的老板,一直试图复辟家族上百年“资本主义餐饮”生意传统的费尔南多,等待了整整42年,终于等到了古巴政策松绑,开了一家餐厅。

与路易斯类似,许多衣服在古巴人身上停留的时间都超过了10年。人们从二手商店里买衣服,但是质量参差不齐,“若想买到质量好一点的衣服,你就得在里面有朋友。”路易斯说。

比索商店里只卖古巴国内生产的衣服,价格便宜,质量极差,款式也很糟糕。如果想要更好的衣服,就得去CUC商店里找了。

路易斯在大学里的专业是传媒,而现在他是一名私营餐厅的调酒师。他曾经尝试着当一名记者,可是每月工资只有15CUC。“有些记者赚得多一点,40、50、60CUC都有,但在古巴,你就是赚100CUC也生活不好。”

“在我家乡的那个省,15CUC必须和父母一起住才能维持生活。在哈瓦那这个大城市,当记者更维持不了生计,我只能换一个能养活自己的工作。”

路易斯从家乡来到哈瓦那,他的第一份工作是在一家私营餐厅里当厨师,每月能赚150CUC。他指了指脚上的鞋,“这双鞋60CUC,是我在那里工作的时候买的,现在买不起了。”

路易斯最终选择离开那家给他开了大价钱的餐厅,他解释道:“那是一家资本主义的餐厅,老板随便辞退员工,每天工作时间很长。”

现在的路易斯还是在一家私营餐厅工作,每月收入75至100CUC不等,比过去少多了,但“老板是个好人”。

在古巴,当人们谈论资本主义的时候,他们谈论的更多是关于道德及待人处事的方式,而非一个与财产权有关的概念。人们不会把一个有钱人叫做“资本主义者”或“资本家”,但如果一个人有钱又遭人抱怨,那么他就是一个“资本家”。

费尔南多是路易斯口中这家“资本主义餐厅”的老板。餐饮是其家族世代相传的事业。1835年,费尔南多的祖先从西班牙加那利群岛迁徙至古巴,他们用骡车把自己制作的清淡食品和甜点运到山区贩卖,家族生意一直延续至革命之后的1968年。

在这一年的3月13日,菲德尔·卡斯特罗在演讲中向他的人民提出了这样一个问题:“我们到底是要建设社会主义,还是要发展摊贩呢?”

他历数小贩的罪恶:从不把自己和革命相结合,从不参加革命组织;从不参加义务劳动;剥削被雇佣者。然后他自己下了结论:“我们必须消灭所有私人商业的形式!”

几乎是一夜之间,57000多个私人产业被没收。

费尔南多从父母那里继承了对美食的热爱,“一生都想为家族开一个餐厅。”

上世纪90年代的“特殊阶段”期间,古巴政府曾经对个体私营经济有过短暂松绑,个体经营者数量迅速扩大,但私营餐厅仍存在许多限制,“很多产品不能卖,比如海鲜和牛肉,雇员只能是自己家里人”。

正当费尔南多已经开始筹钱,准备实现家族梦想之际,政府又收紧了个体营业执照的发放。无奈,费尔南多开始了新一轮等待。

2010年,政策再次出现松绑。彼时费尔南多正在为一家合资酒店工作,有鉴于上一次的教训,得知消息之后,他决定抓住机会,立刻提出了辞职。

“决定很快,不希望重蹈90年代的覆辙。”

费尔南多将自家的车库改成了餐厅,随后餐厅进一步扩大规模,连客厅也纳入其中,直至现在,费尔南多原来居住的房屋已经全部被改造成了餐厅。“以前这里什么都没有,只有一个小小的咖啡馆。”

政府对雇员的限制已经放宽,费尔南多的餐厅里雇员数量从最初的4人,发展至今已有33个固定员工、12个临时工。但是,对私营餐厅规模的限制仍然存在,譬如只允许摆放50张椅子,为了摆放更多的椅子,费尔南多只能申请2张执照。同时,连锁店形式也是不允许的。

古巴没有批发市场,这令费尔南多非常困扰,70%的食材是通过市场价从街头小贩手里购买的,因此成本很高。同时,这些食材的持续供应往往也无法保证,费尔南多不得不经常调整菜单,“写上那些容易买到的东西,那些时有时无的东西会一次性买很多储存起来,比如,牛肉、奶酪、冰激凌、火腿、啤酒。”

税收的负担同样很重,“从2010年到现在加了5次税,一次比一次高。雇用工人也要交税。每卖出一个比索的东西,我只能赚其中的6分钱(1比索=100分),销售额中的30%要交税,60%多是食材和人工的成本。”

尽管如此,费尔南多给雇员开的工资普遍高于其他餐厅。他不愿透露具体数额,“如果被财政部的人知道了,税就会更高。”费尔南多承认,他上报给政府的雇员工资很少,但付给雇员的实际工资则很高。“如果公开的话,他们发现我给雇员发这么高的工资,就会知道我撒谎了,觉得我赚了很多钱,然后税就会提高。他们从来不考虑人道问题。”

费尔南多认为高工资首先是对雇员的一种尊重,他不希望餐厅员工的流动性太大。另一个更现实的考虑便是“高薪养廉”,“大家更忠诚,不会偷东西。”

这是费尔南多在国营餐厅工作30年的经验总结,国营餐厅的员工每个月只有12到20CUC的收入,“服务员不关心生意,不搭理顾客,也不尊重顾客。所有人都从餐厅里偷东西,因为他们的工资不够买吃的。”

这不仅是国营餐厅的问题,国家控制的方方面面都是如此,所得与付出不成正比,人们只好各行其是。以交通为例,一些哈瓦那的司机并不在国营加油站加油,而是购买黑市上的汽油,他们将车停在一座不起眼的小屋旁,下车进屋,出来时便带着一桶汽油。而这些黑油多是公交系统的员工偷出来的。

既然是公家的东西,顺手牵羊也就成了常态,各行各业的人们都有自己的办法。哈瓦那兴盛的雪茄黑市,便是仰赖雪茄厂工人们经年累月地“薅羊毛”。有人偷出盒子,有人偷出烟叶,有人偷出标签,有经验的卷烟工人再出人力,众人携手,凑成一盒,廉价售卖,外观上和国营店卖的雪茄一模一样,只是质量参差不齐。

更高的工资意味着更高的劳动和付出。“17个。”费尔南多指着天花板一角的监控摄像头说,“一共有17个。这样就可以看到员工的一举一动,防止菜上得太慢。”

在国营餐厅里,就餐的人坐下许久,服务员也未必会递上菜单,拿到菜单之后许久,服务员却迟迟不来点菜,上菜的时间十分漫长,就餐结束之后,等待结账的过程也非常考验耐心。

在这个人人习惯了慢节奏的国家,费尔南多不得不采用这种带有“资本主义剥削色彩”的方式,在自己的领地里提高一些效率。

“所有人都觉得我是有钱人,但是我连车都没有。希望政府不要认为我拥有这个餐厅就是个百万富翁了。经营一家餐厅需要牺牲很多,工作量很大,睡眠很少,我很累。工作量和收入不成正比。”

近半个世纪的等待之后,费尔南多终于实现了家族的梦想。但他仍在等待,等待古巴出现批发市场。“我在为未来工作。”费尔南多并不指望现阶段能赚大钱,“维持生计,维持住我的品牌。将来食材的供应跟上了就可以赚得更多。”

他相信上个世纪90年代的收紧政策不会再出现了,“就像其他国家一样,政府只需要掌握重要的领域。很多国有的东西会慢慢变成私有的。”他不能理解“政府怎么可能引导一个小小的咖啡厅呢?”

私人餐厅会经营得比国营餐厅更好,费尔南多坚信这一点。“100%确定。”他更正道,“不,150%。”

老爷车司机拉戈斯

曾经战斗在安哥拉的古巴世界革命战士拉戈斯,踩了14年的人力车,终于攒够了钱,买足了修好外祖父留下的老爷车所需的全部零件。如今,他终于可以既开老爷车拉客,也蹬三轮车拉客了。

拉戈斯看不起那些拼装出来的老爷车。在他看来,老爷车的收藏价值与其原装零部件保存完好程度密切相关,那些连复古的车身都是后来人用钢板拼接起来的东西,根本不算老爷车。

拉戈斯的傲慢来自于他车库里那辆白色的菲亚特1200,他的外祖父在1957年买下了这辆车,产自意大利。

如今游客日增,在马列贡,不时可见一辆辆敞篷雪佛兰载着欧美客人呼啸而过。古巴人突然发现,拥有一辆老爷车可以带来丰厚的收入。老爷车的价格随之飙涨。

相传,哈瓦那民间组织——老爷车俱乐部的会员们,过去每周六都会开着自己的老爷车到马列贡聚会。“确实有这样的组织,但现在很少活动了。”一位在哈瓦那老城揽客的老爷车司机说,“我们每个人都要赚钱,没有时间。”

像拉戈斯这样拥有原装车的人不多。“很多人想买我的车,出价20000CUC,我不想卖。”

拉戈斯的年纪比他的车小,他于1964年出生于东部的奥连特省,母亲是个庄园主的女儿,父亲是在庄园里种咖啡的劳工。

“外祖父所有的孩子都在庄园里工作,爸爸和妈妈相爱了,爸爸把妈妈带走了。”

根据古巴法律,拉戈斯在他17岁那年去登记服兵役。等待他的是一场远在另一片大陆的战争。“没有告别,登记完毕,拉上车就去安哥拉打仗了。”

因为登记服兵役之后音讯全无,“我的母亲一直哭,她说自己的孩子一定是被送到安哥拉战场了。”

直到四五个月后,拉戈斯才从安哥拉寄出第一封家书。“当时年龄很小,那个地方完全不一样。我从没有拿过武器,非常害怕,听到第一声枪响就吓得把手里的武器都扔了,后来又捡起来。”

残酷的安哥拉给拉戈斯留下了很大的阴影,“很多死人,都是年轻的战友。”弹片在拉戈斯的背上留下了永久的疤痕,当年中弹之后,他全身出汗,“以为自己这么年轻就要死了”。

从安哥拉回来之后,拉戈斯又去了捷克斯洛伐克,在经互会工作。苏联解体之后,他才回到了自己的家乡奥连特省。

他为国家服务了一生,现在他要开始为自己过活了。拉戈斯回国时正值“特殊阶段”,“奥连特比所有地方都更差,没有水,没有肥皂,什么都缺,人们把香蕉皮磨碎了吃。”最困难的时期,拉戈斯和他的哥哥靠钓鱼养活了全家人。“连续吃了两三年的鱼。连油都没有。”

拉戈斯的外祖父80年代初过世,这辆车被交到了拉戈斯的表兄弟手里,但一直被闲置,“他们是领导,有自己的车。”

当拉戈斯再次见到这辆白色菲亚特时,它已经被闲置了十几年,静静地趴在停车场里积灰,“没有人管,连轮胎都不见了。”2000年,拉戈斯来到哈瓦那,作为直系亲属从表兄弟手里继承外祖父的老爷车。

拉戈斯相信外祖父的菲亚特在未来能带来不菲的财富。为了让它重新上路,他开始了漫长的修车生涯。这是一项浩大的工程,“需要买很多不同的零件,很难找,没有便宜的,最贵的就是轮胎,每个要300美元”。他在哈瓦那靠踩人力三轮车拉客为生,存下来的钱全部投入老爷车的维修工程。“拉外国人可以赚得多一些,拉古巴人只够吃饭。2004年,政府不允许人力三轮车拉外国人了,外国人只能坐三轮摩托。如果被发现拉外国人会被罚1500比索,这个禁令2014年才取消。”

拉戈斯花了14年的时间,一个零件一个零件地购入、安装、维修,“整个车都拆开了,不能用的零件就用拉达车的零件代替。朋友帮我修好了发动机,没有收钱。”

2014年,拉戈斯总算可以开着外祖父在半个世纪之前买的车,改善自己的生活了。“带着游客去革命广场转一圈就有30CUC。生意好的时候,一天可以转4圈。”

拉戈斯至今也还未申请出租车执照,这意味着,他开着菲亚特拉客时,要注意躲避警察。一旦不慎被捉,就要重新考驾照了。

但拉戈斯不愿浪费任何一个能赚钱的日子。因此他一直保留着自己的三轮车执照,“警察来了,我就换三轮车出去赚钱。”

这让拉戈斯的生活充满了画面感。前一天,他穿着休闲西装,戴着墨镜,在马列贡的海风里,开着一辆拉风的老爷车。次日,他换上一件脏背心,肩上搭着一条擦汗的毛巾,在哈瓦那老城的街道上踩着一辆三轮车。