里耶秦簡牘所見“遷陵守丞”補正

楊智宇

里耶秦簡牘所見“遷陵守丞”補正

楊智宇

一、 相關研究整理評述

2002年湖南省龍山縣里耶鎮發掘出土了一批秦代簡牘,内容大部分爲秦代遷陵縣行政文書,爲研究秦代職官、政區地理、基層政府運作等方面提供了豐富的資料。其中存在大量有關“遷陵守丞”的記録,隨着簡牘資料的陸續公布,這一問題引起了學者的熱烈討論。下面就相關討論作一簡要整理。

2003年率先公布的數十枚里耶秦簡中出現了“遷陵守丞”,整理者將其視爲一種職官。*湖南省文物考古研究所: 《湖南龍山里耶戰國——秦代古城一號井發掘簡報》,《文物》2003年第1期,第34頁。李學勤先生指出,“遷陵守丞”應理解爲遷陵縣的代理縣丞。*李學勤: 《初讀里耶秦簡》,《文物》2003年第1期,第77頁。李先生的意見後來基本爲簡牘整理者接受。*湖南省文物考古研究所: 《湘西里耶秦代簡牘選釋》,《中國歷史文物》2003年第1期,第10、24頁。然而,自2004年起,陸續有學者對“代理縣丞”説提出質疑。陳松長先生認爲“守丞”之“守”不應理解爲“試守”或“代理”,“守丞”應當是秦漢時期一種常見的職位較低的官吏,其職責是輔佐郡守或縣令。*陳松長: 《〈湘西里耶秦代簡牘選釋〉校讀(八則)》,《簡牘學研究》第四輯,甘肅人民出版社2004年,第23—24頁。而楊宗兵先生則認爲,秦代縣級政區長官不稱“令”、“長”而稱“守丞”,“守丞”有時簡稱“守”或“丞”,三者互見無别,含義相同。*楊宗兵: 《里耶秦簡縣“守”、“丞”、“守丞”同義説》,《北方論叢》2004年第6期,第12—13頁;《里耶秦簡釋義商榷》,《中國歷史文物》2005年第2期。

雖然有學者對“代理縣丞”説提出質疑,但相關意見都缺乏有力的史料支持。特别是楊宗兵論證時對簡牘資料的援引和解釋存在很多問題,無法成立。此後不斷有學者對“守丞”即“代理”縣丞的觀點進行補釋。如陳國治先生逐一揭示了楊宗兵資料引述的錯誤和誤解,並在出土文獻中找到秦代縣級長官稱令的實證,對楊宗兵的觀點予以了有力反駁。另外陳先生還闡述了秦代存在完備的守官制度,指出“代理縣丞”説的合理性。*陳治國: 《里耶秦簡“守”和“守丞”釋義及其他》,《中國歷史文物》2006年第3期,第55—58頁。孫聞博先生則對秦漢的守官制度進行了更爲深入的分析,指出秦及西漢初年縣一級機構出現的守丞,權且代行縣丞的職事。守丞的任命並非是在縣丞出缺、上級尚未正式任命之時,而是多在縣丞在職但不在署之時,丞歸即罷。*孫聞博: 《里耶秦簡“守”、“守丞”新考——兼談秦漢的守官制度》,《簡帛研究二〇一〇》,廣西師範大學出版社2012年,第73頁。

綜上,在里耶秦簡正式公布之前,關於“遷陵守丞”的討論已經持續了近十年,通過學者們的反復討論,“守丞”即“代理縣丞”的觀點已經基本上成爲共識。但關於“守丞”的具體任用機制仍存在不明之處。例如,“守丞”由縣廷中哪一類屬吏擔任?“守丞”更换爲何如此頻繁,其是由一人固定擔任,還是由幾人輪流值守?這些問題都需要進一步研究。

2012年,《里耶秦簡(壹)》出版,公布了里耶第五、六、八層的資料,共兩千餘枚,爲上述問題的討論提供了新的契機。不過,此後學界在討論“遷陵守丞”相關問題時,對新公布資料的使用並不充分。*如劉正華先生便利用了這批資料,整理出了更爲詳細的遷陵守丞任職表,補充了前人的觀點,同樣持“代理縣丞”説,詳見劉正華: 《再論里耶秦簡中的“守”和“守丞”》,《延安職業技術學院學報》2013年第1期,第87頁。只有王偉先生注意到了里耶秦簡6-16“視事”記録與“守丞”之間的關係,並且將“守”、“守丞”與“守府”、“某主”等簡牘文書中出現的概念聯繫到一起,在“代理縣丞”説的基礎上,提出了“當值”説,即“守丞”由縣廷中令史或令佐級别的吏員輪流擔任。“當值”説很好地回應了前述疑問,不過王先生的研究還有值得進一步探討的地方。第一,關於守府中當值人員的構成,可以從現有的材料分析部分官員在出任遷陵守丞前後的任官情況。第二,王先生提出的“當值”説還僅停留在假説階段,僅利用里耶秦簡牘的材料中論證有“視事”記録的存在,而僅有簡6-16一條材料能夠將“視事”與“守丞”聯繫起來,還不能坐實這一假説。

“當值説”是理解“守丞”身份和任用機制的關鍵,因而本文打算在王先生相關討論的基礎上,對“當值”説作進一步論證。特别新近公布的第七、九、十、十一層的部分簡牘涉及到了幾條關於“遷陵守丞”的重要信息,*2013年嶽麓書社出版了兩種《湖南出土簡牘選編》,公布了大量里耶秦簡牘的圖版和釋文,其中包含了一些之前尚未公布的部分第九層的簡牘資料,還包含有首次公布的第七、十、十一層的簡牘資料。2012年湖南美術出版社出版了《湖南簡牘名迹》,其中也公布了部分里耶秦簡牘的圖版和釋文。武漢大學簡帛研究中心的里耶秦簡牘校釋小組已經這三批資料進行了選校,目前已有三篇《選校》在簡帛網上發布,其中前兩篇後來也已經在《簡帛》第十輯上發表。本文將結合這些資料對前輩學者的研究進行修正和補充。

二、 簡9-728所見“遷陵守丞”輪值

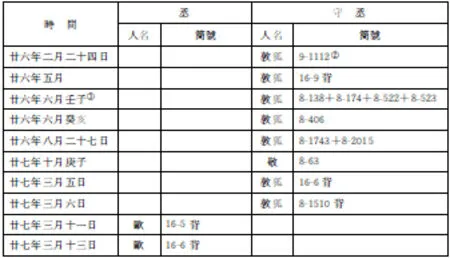

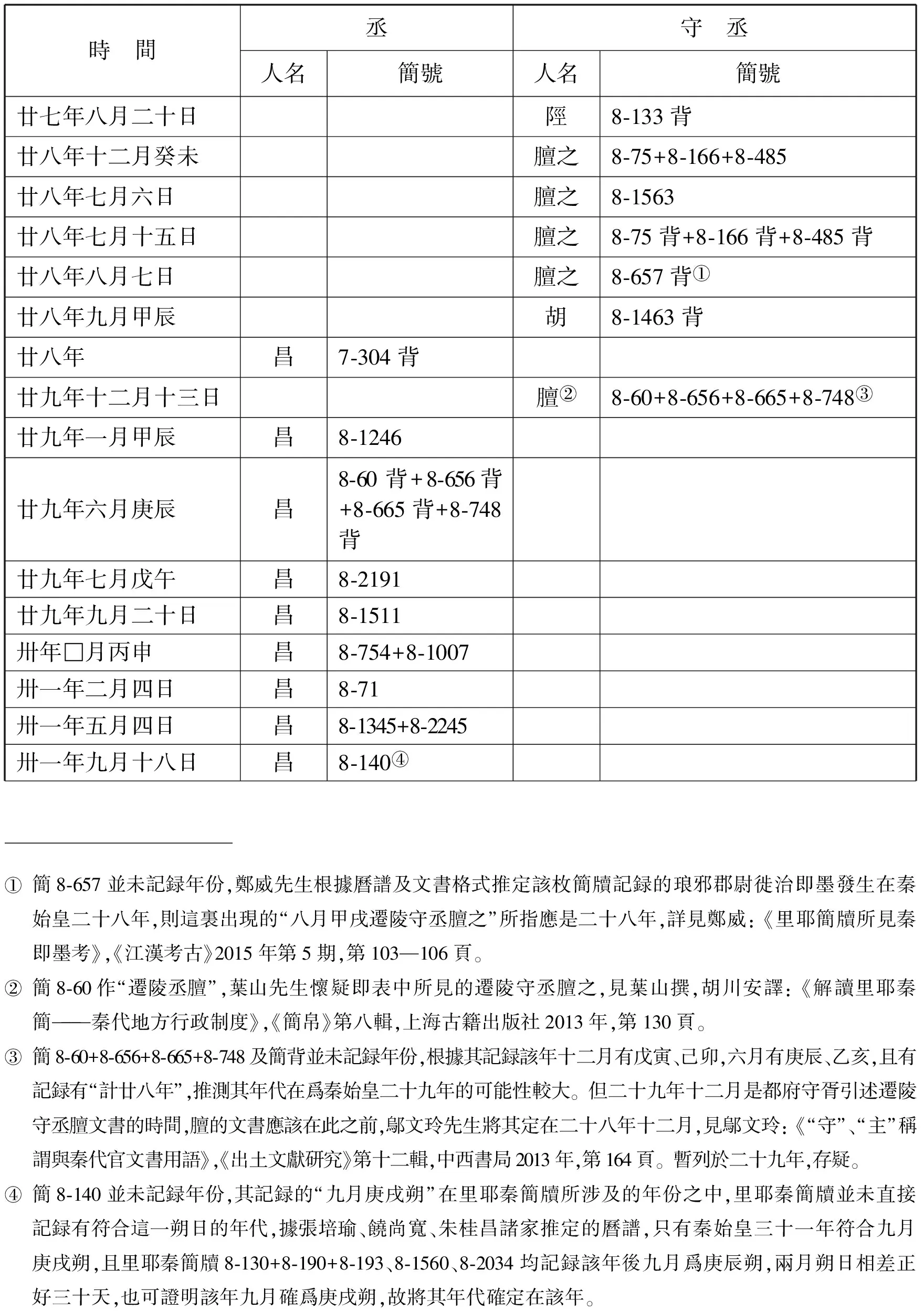

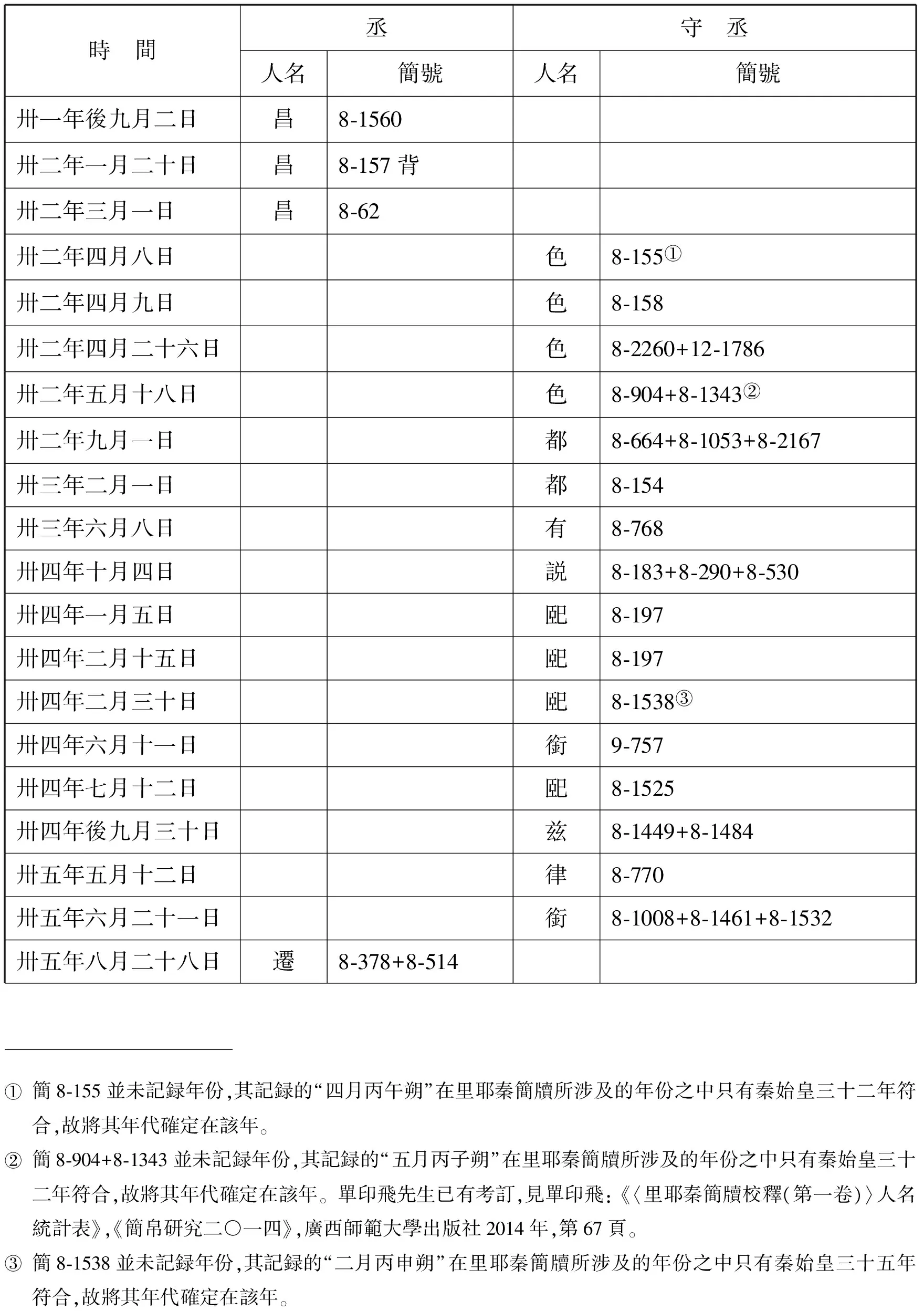

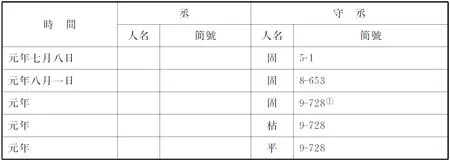

在展開具體討論之前,本文利用上述已公布的里耶秦簡牘資料,排出一份詳細的遷陵丞、守丞任職表,以備參考。

①2013年嶽麓書社出版了兩種《湖南出土簡牘選編》,公布了大量里耶秦簡牘的圖版和釋文,其中包含了一 些之前尚未公布的部分第九層的簡牘資料,還包含有首次公布的第七、十、十一層的簡牘資料。2012年湖 南美術出版社出版了《湖南簡牘名迹》,其中也公布了部分里耶秦簡牘的圖版和釋文。武漢大學簡帛研究 中心的里耶秦簡牘校釋小組已經這三批資料進行了選校,目前已有三篇《選校》在簡帛網上發布,其中前 兩篇後來也已經在《簡帛》第十輯上發表。

②關於里耶秦簡牘的編號,最早的發掘簡報以“J1⑨1背面”表示一號井第九層第1號簡背,《湘西里耶秦代簡牘 選釋》中則以“[9]1背”的形式來表示,後來公布的《里耶秦簡(壹)》及《里耶秦簡牘校釋(第一卷)》均以“8-133”這 樣的形式來表示某層某號簡,因此本文統一采用《里耶秦簡牘校釋(第一卷)》的釋文體例,後不再出注。

續 表

續 表

續 表

①簡9-728並未標明年份,下文將年代定在秦二世元年,故將這枚簡牘所見“固”、“枯”、“平”三位守丞亦列入 此表。

注: 此表只收録里耶秦簡牘中年代可考的“遷陵守丞”和“遷陵丞”,除表中所列外,里耶秦簡牘中姓名可考的遷陵守丞還有兩位,簡8-704+8-706記録有“遷陵守丞齮”,簡8-1282記録有“遷陵守丞建”。

《續漢書·百官志》中記載“縣萬户以上爲令,不滿爲長。侯國爲相,皆秦制也。丞各一人”,*〔晉〕 司馬彪: 《後漢書志》卷二十八,中華書局1965年,第3623頁。因此在之前的研究中,學者在肯定“守丞”即“代理縣丞”這一認識的基礎上,往往傾向於認爲守丞應當由一人固定擔任。並且在《里耶秦簡(壹)》正式公布之前,馬怡所排列“里耶秦簡所見守丞表”展現出同一人出任遷陵守丞的任職時間是連續的,*馬怡: 《里耶秦簡選校》,《中國社會科學院歷史研究所學刊》第四集,商務印書館2007年,第133—186頁。因而正如當時孫聞博先生所指出的那樣,“至今尚未見擔任‘守丞’者被他人接替後,又再次出任‘守丞’的”,“在一段時間内,往往固定爲某一人”。*孫聞博: 《里耶秦簡“守”、“守丞”新考——兼談秦漢的守官制度》,《簡帛研究二〇一〇》第74頁。而在本文所更新的“里耶秦簡牘所見遷陵丞、守丞任職表”中出現了一些反例,*在《里耶秦簡(壹)》出版之後,葉山先生和鄔文玲先生分别也排過遷陵守丞的任職表,但二位先生當時均還未看到第九層等新公布的資料,另外葉山先生在排表時忽略了秦代是以十月爲歲首,因而其表中所見遷陵守丞敦狐的任職是連續的,見[加] 葉山撰,胡川安譯: 《解讀里耶秦簡——秦代地方行政制度》,《簡帛》第八輯,第128—130頁;鄔文玲: 《“守”、“主”稱謂與秦代官文書用語》,《出土文獻研究》第十二輯,第163—165頁。在敦狐任職期間的秦始皇二十七年十月又出現了遷陵守丞敬,在巸擔任遷陵守丞期間的秦始皇三十四年六月出現了遷陵守丞銜,而在時隔一年後的秦始皇三十五年六月,銜又再度擔任遷陵守丞。這説明遷陵守丞的任職並非是連續的。

注意到這一點之後,王偉先生的“當值”説便更值得我們關注了。顯然只有當多人輪流擔任守丞,才能合理解釋遷陵縣在短時間内出現多名守丞,且這些守丞出現日期不連貫的現象。

王偉提出“當值説”主要依據的是里耶秦簡6-16“守丞大夫敬課。視事卅八日”的記録,而新公布的里耶編號爲9-728的簡牘則爲“當值説”提供了更爲直接的證據。這枚簡牘分兩欄書寫,校釋小組將其釋讀如下:

守丞枯五十五日—。AⅠ

守丞平五十七日—。AⅡ

守丞固二百顦二日—。AⅢ

令佐穫顦四日—。AⅣ

令佐賀一百丗日—。AⅤ

令佐章百八十日—。AⅥ

守加顦四日—。BⅠ

守頎三百一十日—。BⅡ

佐集顦四日—。BⅢ

佐蘇三百一十日—。BⅣ

關於“日”字之後符號“—”,校釋小組認爲含義代考,*里耶秦簡牘校釋小組: 《新見里耶秦簡牘資料選校(二)》,《簡帛》第十輯,上海古籍出版社2015年,第197頁。該文首發於簡帛網(www.bsm.org.cn)2014年9月3日。本文推測可能是表示核對的鉤校符。*關於鉤校符的討論,詳見李均明、劉軍: 《簡牘文書學》,廣西教育出版社1999年,第78—88頁。這枚簡牘記録的内容均符合“職官+人名+時間”的形式,分别涉及到了三名守丞、三名令佐、兩名守和兩名佐。結合里耶秦簡6-16“守丞大夫敬課。視事卅八日”,簡8-460“令佐華視事卅七日”,應當也是官員的“視事”記録。簡9-728之所以没有出現“視事”二字,是因爲該簡的性質與簡6-16、簡8-460不同。簡6-16、簡8-460是各官員分别上報的“視事日”。簡8-163就有“司空佐貳今爲廄佐言視事日”的規定,因此要標明“視事”二字。而簡9-728則是遷陵縣某一機構關於各官員“視事日”的記録彙總。里耶秦簡牘中將這一類彙總的記録稱作“志”,簡9-728即是一份“視事志”,標題可能單獨寫在其他簡牘上,所以具體内容中就省略了“視事”二字。

值得注意的是,這枚簡牘所記載的三名守丞的視事時間分别是55天、57天、242天,加起來一共354天,三名令佐視事的時間分别是44天、130天、180天,加起來同樣是354天,兩名守和兩名佐的情況也相同,他們視事時間分别相加也是354天,所以這枚簡牘所記録的應當是同一個時間段内這四類官員的視事時間。而這裏出現的“守丞固”見於上表,據簡5-1和簡8-653可知,其擔任遷陵守丞的時間在秦二世元年,可以推知另外兩名守丞同樣是在秦二世元年擔任守丞。據諸家推定的曆譜,秦二世元年無閏月,全年十二個月加起來恰好是354天。因此可以斷定簡9-728是秦二世元年遷陵縣守丞、令佐、守、佐的視事記録。

通過上述分析表明,在秦二世元年擔任遷陵守丞的一共有固、枯、平三人,也就是説遷陵守丞並非一人固定擔任,而是由多人輪流擔任的,王偉先生提出的“當值”説是可信的。

三、 遷陵守丞的人員構成

明確了遷陵守丞並非由一人固定擔任之後,有必要對遷陵守丞的人員構成進行分析,討論究竟哪一類的官吏可以被任命擔任守丞。

另外,令史是掌管文書的屬吏。據魯家亮先生的研究,不同的令史可能對應不同的官署或部門,*魯家亮: 《里耶秦簡“令史行廟”文書再探》,《簡帛研究二〇一四》第45—51頁。也就是説,令史並不是某一個官署的負責人。守丞雖然只是臨時性的代理職務,但暫時也需要負責處理全縣的相關事務,令史顯然不能夠勝任。

其實,現有的里耶秦簡牘資料中已經提供了一些關於遷陵守丞人員構成的綫索。根據簡8-478的記載,秦始皇三十二年正月有“司空色”,簡8-1135記載了秦始皇三十三年三月也有“司空色”,另外根據簡8-1524的記載,早在秦始皇二十九年十二月就已經有“司空色”。也就是説,色至少在秦始皇二十九年到秦始皇三十三年之間擔任遷陵縣司空的長官。根據上表的統計,在此期間,色至少在秦始皇三十二年四月八日、四月九日、五月十八日三次已遷陵守丞的身份處理過公文。因此可以斷定色是以遷陵縣司空長官的身份出任遷陵守丞的。

另外,《新見里耶秦簡牘資料選校(一)》公布了編號10-15的一枚簡牘,其内容是某位官吏的履歷功勞,即簡8-269所載名爲“伐閲”的文書。該簡記載有“爲縣司空有秩□□十三歲八月廿二日,守遷陵丞六……”,“有秩”後二字依據文意應當補釋爲“嗇夫”,司空有秩嗇夫,即縣屬司空的負責人,“守遷陵丞”即臨時代理遷陵縣丞的意思,也就是遷陵守丞,故可以判斷這位官員是在司空有秩嗇夫的任職内出任代理縣丞。

除此之外,還有其他間接綫索可以幫助探討遷陵守丞的人員構成。據上表,銜至少在秦始皇三十四年六月十一日和秦始皇三十五年六月二十一日兩次以遷陵守丞的身份處理過公文。在這期間,簡8-1517記載秦始皇三十五年三月有“倉銜”,簡8-1167+8-1392記載秦始皇三十五年四月也有“倉銜”,也就是説,銜至少在秦始皇三十五年三四月間擔任過遷陵縣倉的負責長官,而這一時間與他出任遷陵守丞的時間極爲接近,因此可以推測銜是以遷陵縣倉長官的身份出任遷陵守丞的。

司空和倉是縣一級官署下屬的重要部門,司空是掌管工程的官署*張春龍、龍京沙二位先生引《漢書·百官公卿表》如淳注、《漢書·陳咸傳》注以及張家山漢簡《二年律令》的資料對司空的職掌進行過討論,詳見湖南省文物考古研究所: 《湘西里耶秦代簡牘選釋》,《中國歷史文物》2003年第1期,第10頁。,倉則是管理糧食貯藏、發放的機構*詳見陳偉主編: 《里耶秦簡牘校釋(第一卷)》,武漢大學出版社2012年,第1頁。。這兩個機構同時也兼有在地方管理徒隸的職能*據孫聞博先生的研究,司空和倉所管理的徒隸群體有别,城旦舂、鬼薪白粲及居貲贖責者歸司空管理,而隸臣妾則歸倉管理,詳見孫聞博: 《秦及漢初的司寇與徒隸》,《中國史研究》2015年第3期,第87頁。,考慮到徒隸是縣域内公共事務的主要勞動力來源,司空和倉的長官對於處理縣域内的公共事具有天然的優勢,因此有能力處理縣級政府的主要事務。由司空和倉的長官臨時出任代理縣丞是合理的。

根據以上綫索,我們大體可以判斷,遷陵守丞是由遷陵縣下屬各個官署的負責人輪流擔任,至少司空和倉的長官可以出任守丞,而至於其他官署的負責人是否能夠出任守丞,目前还没有材料可以證明,只能暫時存疑。

四、對“遷陵守丞”與“遷陵丞”同出現象的分析

在里耶秦簡牘中,存在一份文書同時出現“遷陵丞”和“遷陵守丞”的現象,這也是一些學者堅持“守丞”與“丞”意義相同,或是“守丞”與“丞”爲兩種官職的主要依據。但仔細分析簡牘内容,這些觀點都不能成立。

先來看簡8-63,這枚簡牘記録有一件旬陽丞滂轉發給遷陵的文件,稱“旬陽丞滂敢告遷陵丞主”,而當遷陵丞收到之後在轉發給遷陵縣司空的時候,則稱“遷陵守丞敬告司空主”。關於“主”字,指的是機構的負責人,*參見鄔文玲: 《“守”、“主”稱謂與秦代官文書用語》,《出土文獻研究》第十二輯,第152—163頁。王偉先生將其理解作當值的吏員。*王偉: 《秦璽印封泥職官地理研究》第297頁。前面所稱的“遷陵丞主”無疑就是後面所稱的“遷陵守丞”敬,二者所指是同一人。

這種“守丞”與“丞”指同一人的情況是由文書的行文格式造成的。查檢上表所列關於“遷陵守丞”的記録,這類稱“遷陵守丞”的文書有這樣幾種情況,或是作“遷陵守丞某敢言之”的上行文書,或是作“遷陵守丞某敢告某”的下行文書,或是作“遷陵守丞某訊某”的司法記録,基本上“遷陵守丞”都是作爲主語出現在這些文書當中,作爲文書的發出者或者轉發者。目前看到的資料中,“遷陵守丞”並没有作爲賓語(即文書接受者)出現的情況。*目前所見的材料中只有一條例外,簡9-757作“尉探遷陵守丞銜前”,但關於“探”字,整理者也指出其含義還不清楚,見里耶秦簡牘校釋小組: 《新見里耶秦簡牘資料選校(二)》。因此暫時也不能將這裏的“遷陵守丞”視作賓語。“遷陵丞”的情況則不同,既有和“遷陵守丞”一樣作爲文書發出者或轉發者出現的情況,也有作爲文書接受者出現的情況。而當其作爲文書接受者出現的時候,則“遷陵丞”之後則都没有跟人名,而是加一“主”字,也就是説不能落實到具體的官員,而只是泛指遷陵縣丞。

綜上可知,文書在書寫的時候往往遵循這樣的格式,即文書發出者會明確記録自己的職務和私名,而對於文書的接受者,則只稱職務。這是由於“守丞”只是臨時性的代理職務,如簡8-63所記録的那份文件中,漢中郡的旬陽縣丞顯然不會知道千里之外的遷陵縣丞是否在崗,而因制度規定此類文書發給縣丞,所以只需寫明移送遷陵縣丞,而無需區分接受文書的是“丞”還是“守丞”。相類似的如簡8-647記録的酉陽守丞、簡8-1219記録的上軴守丞、簡8-140記録的臨沮丞等,作爲其他郡縣的官員,在發來的文書中也只稱“遷陵丞”或者“遷陵丞主”,至於收件者是正式的遷陵縣丞,還是臨時代理的遷陵縣丞,就無需指明。

再來看新近公布的簡7-304,這枚簡牘正面的内容如下:

廿八年遷陵隷臣妾及黔首居貲贖責作官府課。·泰(大)凡百八十九人。死亡·颮(率)之,六人六十三分人五而死亡一人。Ⅰ

已計廿七年餘隷臣妾百一十六人。Ⅱ

廿八年新·入丗五人。Ⅲ

·凡百五十一人,其廿八死亡。·黔道(首)居貲贖責作官丗八人,其一人死。Ⅳ

背面則記有:

令拔、丞昌、守丞膻之、倉武、令史上、上逐除,倉佐尚、司空長、史餆當坐。

這枚簡牘的背面同時出現了遷陵縣丞昌、守丞膻之,但這並不能證明丞和守丞是完全不同的兩類職事,不能成爲“代理縣丞”説的反證。因爲這枚簡牘記録是秦始皇二十八年遷陵縣隸臣妾及黔首居貲贖責作官府的考核情況,仔細分析這份文書的時間,與之前記録有“遷陵守丞”和“遷陵丞”的其他文書不同,其他文書明確記録了年、月、日,遷陵守丞和遷陵丞是作爲具體的文書發出者或轉發者出現的,也就是説他們參與到了具體事務的運作中。而這份文書則是對秦始皇二十八年某一具體事務的考課總結,並没有涉及到具體的月份和日期,而在這一年中遷陵丞昌和遷陵守丞膻之都曾經參與了這項事務,查考上表,在這一年之中,也的確出現了遷陵丞昌和遷陵守丞膻之,所以在簡牘背面會同時提到這兩位負責人。

結 語

通過以上討論,我們可以得出如下結論: 其一,遷陵守丞的確是遷陵縣的代理縣丞,在遷陵縣丞因故暫離縣署的時候,臨時任命;其二,遷陵縣丞並非由某一屬吏固定擔任,而是由縣一級政府下屬機構的長官輪流出任,目前的材料中至少可以確定司空的長官出任過遷陵守丞;其三,在秦文書中,“丞”與“守丞”同時出現,或者是文書簽署機構不同造成的,或者是對某一長時段内職事的總結,並不能説明兩者意義相同,也不能夠説明兩者是職事完全不同的兩類官職。

本文在排列“里耶秦簡牘所見遷陵丞、守丞任職表”時,留意到這樣的現象。遷陵縣守丞的記録集中出現在秦始皇二十六年到二十八年和秦始皇三十二年到秦二世元年這兩個時段,而在秦始皇二十九年到三十二年之間,一直是遷陵縣丞昌的在職時間,期間没有出現任何守丞。而根據史書記載,秦始皇二十六年到二十八年是秦帝國剛剛穩定江南的時期,而秦始皇三十三年到秦二世元年則是秦帝國征伐嶺南的時期,這不能不讓人聯想到遷陵守丞的任職與秦帝國的軍事行動存在緊密關聯。

陳治國先生曾據睡虎地秦簡《除吏律》指出,縣丞外出參與軍事活動而導致職務空缺是任命守丞的重要原因,並且提到“秦統一六國的戰争結束後,還有對匈奴和南越的戰争,而遷陵和陽陵的一些官員也有可能參加了軍隊”。*陳治國: 《里耶秦簡“守”和“守丞”釋義及其他》,《中國歷史文物》2006年第3期,第57頁。如果結合“里耶秦簡牘所見遷陵丞、守丞任職表”所反映的情況,無疑是對陳先生觀點的有力支持。這也是值得日後關注的問題。

希望通過以上考訂,能夠補充對於“遷陵守丞”以及秦漢時期守官制度的討論。

附記: 本文寫作過程中,馬孟龍、孫聞博、魯家亮諸位老師及評審專家提供了寶貴的修改意見,謹致感謝。