论高庙文化中獠牙兽的动物属性、神格及相关问题

——并论中国早期艺术史中的“太阳大气光象”母题

□顾万发

论高庙文化中獠牙兽的动物属性、神格及相关问题

——并论中国早期艺术史中的“太阳大气光象”母题

□顾万发

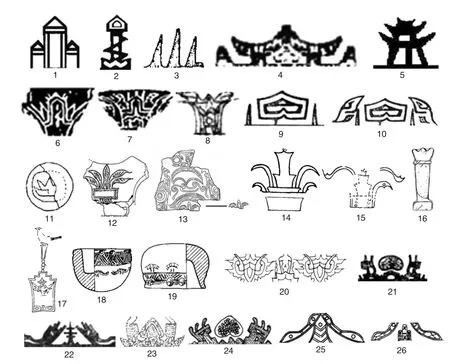

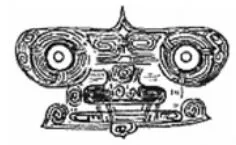

高庙文化中著名的獠牙兽,多数是四个獠牙,少数为两个獠牙。多数为正视,少数为一半表示侧视并进一步代表獠牙兽 (图一)。这些有獠牙者来自何类的自然动物,其所代表的是什么神,是学术界高度关注并且对中国早期艺术史而言是具有极其重要意义的问题。不少学者都对此问题予以高度关注,并做了卓越的研究①。笔者以为,不管是什么时期的这类神兽,至少应该把其头、身分开来讨论,这样才利于精确地说明相关问题。

高庙文化刻划模印图案的獠牙兽没有身体造型,所以暂不讨论为何类身体。就其獠牙或神面来看,应该来自于虎,其神格应该是太阳神系,并与太阳大气光象高度相关。

这些獠牙者,单独从文献上的虎字与昊字、昊字与太阳高度关联的角度看,是可以把其与太阳大气光象予以关联的,但是似乎又缺乏同时代的更为确切的依据。其实不然,高庙文化或其他文化中证明这类獠牙所来源的动物类型尤其是其神格的证据非常丰富。

图一

笔者认为,这类獠牙造型来自于虎,代表的神之神格适时地为太阳神大气光象之真太阳神,或幻日神。兹作论证:

一

明显有四獠牙的兽,在自然界的野生动物中最为突出的是虎、豹、犬、熊等,因此有这类獠牙的所属动物应在这类动物之间。

二

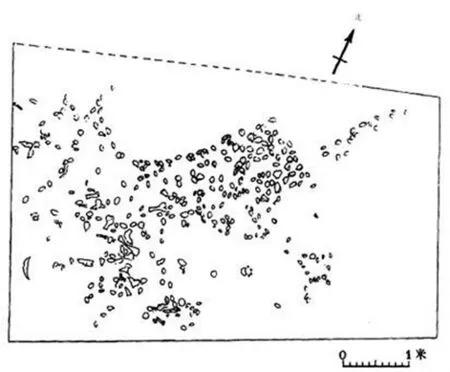

在松溪口遗址的高庙文化中,出土有包括蚌塑虎(包括豹,下同)的祭祀遗迹(图二)。

三

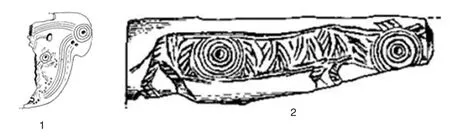

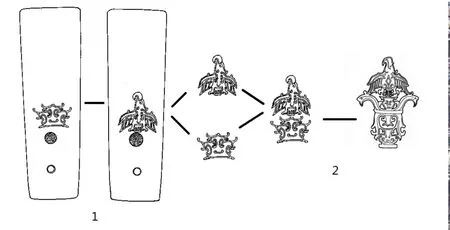

除了大溪文化,在高庙文化中最为重要的另一传承者——河姆渡文化中,在造型都是对应太阳大气光象的“碟形器”如图三:1左右两只幻日神鸟的中间 (幻日神鸟并不仅仅对应幻日,还包括其他光气等,下同),就有明显属于虎类的两只动物,根据诸多的材料看,一般“碟形器”中间的部分就是真太阳、真太阳之晕、22°晕的切弧、帕瑞弧、洛维茨弧等全部或部分具体太阳大气光象。显然,这其中的虎类应该是运输和象征真太阳的。河姆渡文化中也出现过别的身负应该是真太阳的虎类动物(图三:2)。

高庙文化正视展翅神鸟两翅膀上,有时为几何化的太阳幻日②,有时则为四獠牙神兽正面,有时又为四獠牙神兽面的“一半”或曰假性“侧面”。这说明,幻日神兽也可以用代表真太阳神的神兽造型或其半予以表现。这自然容易理解,因为幻日同样也可以视为太阳,古代多个太阳神话就可能反映了古人对此类太阳大气光象问题的思维图式。

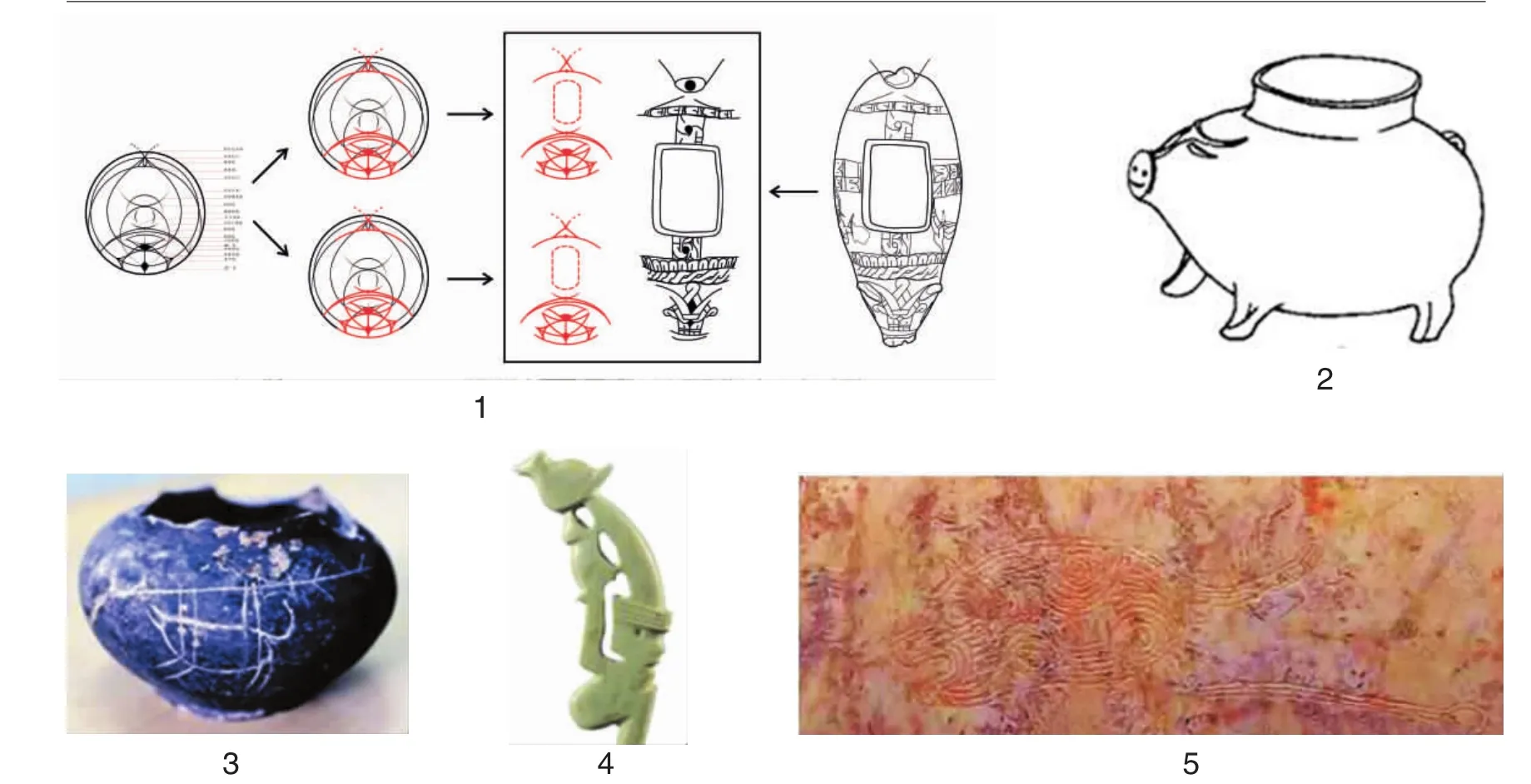

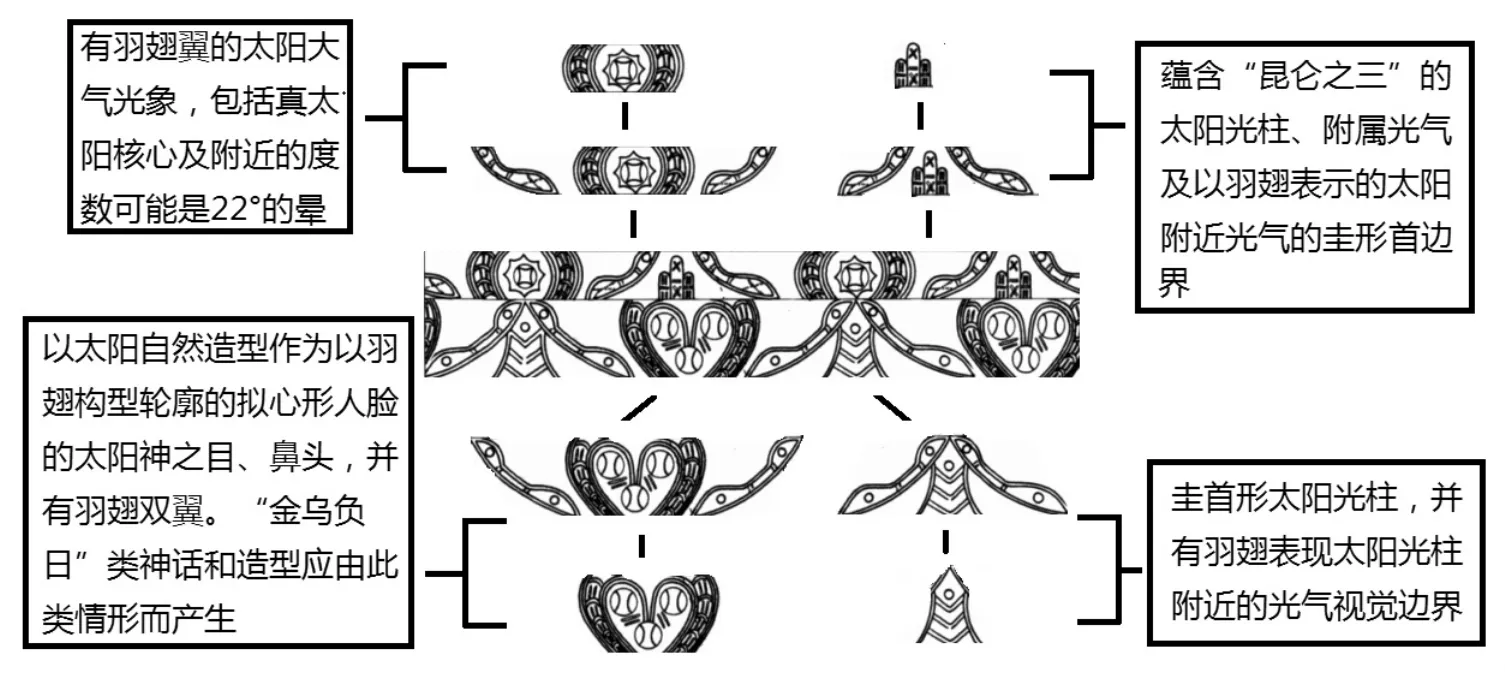

图二

在高庙文化重要传承者的河姆渡文化及其他的重要文化如凌家滩文化、赵宝沟文化中,其河姆渡、田螺山、凌家滩、内蒙古小山等遗址出现了以猪、鹿、鸟等象征和运输幻日、太阳光气“结点”及附近光气的素材③,河姆渡遗址河姆渡文化中的有关图案,中间为以羽翅表现的太阳光柱、附属光气及相关晕弧(图四:2、3),甚至有以太阳造型表示眼睛、以洛维茨弧、太阳22°晕之切弧及菱形光块或相关光气④示意太阳神及其头冠等拟人的造型(图四:1)。图四各个图案的构图模式显然为:中间为对应真太阳并包括相关晕弧的真太阳神,两侧为对应幻日及相关光气的神猪、神鸟。这一点,与高庙文化中间真太阳神(獠牙神兽或菱形等)、两侧为幻日神之獠牙神兽(或八角形及晕弧等)的结构非常相似(图四:4)。

另外在日本东京国立博物馆所藏的良渚文化玉器中,出现了具有明显四獠牙的猪(图五:1),红山文化中出现过四獠牙的C形龙,内蒙古小山赵宝沟文化陶尊上发现有两獠牙的猪首蛇身有翼神龙(图五:2),顺山集新石器时代早期遗址的鹿角上发现雕刻有神兽——报告作者林留根先生认为是有两只獠牙的猪(图五:3)。在凌家滩遗址,发现有两獠牙的巨型石猪。动物学上,不少野猪虽然有四獠牙,但往往只有两只较为突出。这些情况似乎说明,高庙文化中的四獠牙或两獠牙者也有可能是猪,但综合前述及从高庙文化的动物整体崇拜材料看,应该不是这样,该文化中的四獠牙或两獠牙者只能是虎豹类而非猪,两獠牙应视为四獠牙的省略。

当然,这些并不是说对于太阳大气光象来说,猪只与幻日相关,而与真太阳不相关,事实上,猪是可以与真太阳相关的。在常州新岗崧泽文化中,我曾发现确切的案例。如:在该遗址崧泽文化中,曾发现一条周身刻满图案实即各类太阳大气光象的“猪尊”⑤(图六)。其中,从面部中间沿着脊背到达尾、腿的图案明显是包括菱形真太阳、22°晕、切弧、上切弧内的菱形光块、46°晕、太阳柱方向的其他弧等诸多具体太阳大气光象的。在时代相近的薛家岗文化、龙虬庄文化中,也发现大量这类的陶猪尊(图六:2。不过时代接近的双墩遗址陶器底部的双猪应与河姆渡文化中的双猪一样,与幻日有关,单猪者若不属于没画完的双猪的话,应与真太阳有关)。虽然它们身上没有图案,但在理论上应该是与类似常州新岗猪形刻画太阳大气光象图案陶尊一样,都是有关太阳大气光象的载体和比拟,并且这一比拟与猪天然地具有神话中所谓的“混沌”及“昆仑”等类的特性有关。同时,我们发现,江苏兴化蒋庄良渚文化遗址中类似弗利尔玉璧刻画符号中表示太阳光柱及有关晕弧的 “坛台——高柱(下端的人字形对应太阳22°晕之切弧等)”造型中有猪的造型,系于太阳柱中心线条上。显然,这里的猪示意的是沿着太阳光柱升降的太阳(图六:3)。这一特殊符号,总体与赵陵山神人头顶太阳光柱及其上的小神兽即猪的组合及内涵一样(图六:4)。不过,这类沿着太阳光柱升降的太阳,有时不排除包括有连珠的幻日现象。另外,蓝田山房所藏的一件良渚文化的玉璧上所刻的猪,对应的也应是真太阳(图六:5)。

图三

图四

图五

图六

图七

图八

猪与太阳大气光象关联,在中国古代的有关神话中也有体现。如《庄子·大宗师》的论道之章节中,庄子就列举了不少古神古帝:“大道,有情有信,无为无形,可传而不可受,可得而不可见,自本自根;未有天地,自上而下以同存;神鬼神帝,生天生地;在太极之先,而小为高,在六极之下,而不为深;先天地生,而不为久,长于上古,而不为老。豨韦氏得之,以挚天地;伏羲氏得之……”清代著名学者王先谦注《庄子》曰:“狶韦是豕韦,盖古帝王也。”这就是说,豨韦为猪韦,是一位古帝王。著名学者饶宗颐先生在《红山玉器猪龙与豨韦、陈宝》⑦一文中,把红山文化玉猪龙与豨韦氏予以联系,认为豨为猪,韦同围,豨韦正是对玉猪龙回旋之状的描述,玉猪龙正是豨韦大神⑧。

从有关文献中可知,古人认为豨韦氏早于伏羲氏,其得道后“以挚天地”,是一位创世神。结合中国和世界古代的创世神话、太阳生殖崇拜信仰及诸多其他太阳神崇拜的材料看,这一豨韦氏确实应该与太阳大气光象密切相关。不过,本人认为,红山文化已发现的枭角、鸟目、猪鼻的C形玉龙之成对者,应该和兴隆洼文化、河姆渡文化、凌家滩文化、红山文化、良渚文化、双墩文化相关堙埋遗迹、图案及玉器中的双猪一样,与幻日神有关,方向相反表示真太阳两侧幻日运行的方向相反,如同新石器时代或更晚时期考古发现或《山海经》等文献记载的诸多神人或死者两耳附近的玦类、小神人、珥龙、珥蛇以及高庙文化以来不少器物两耳上的与太阳有关的图案之象征意义一样,基本都是代表“幻日(及附近光气,下同)”和象征“运输”幻日的,不过有时采用了真太阳常用的造形构图,并且单耳图像也有表示真太阳的,如新石器时代直到商周时期器物把手常见神鸟造型者,马桥一件良渚文化陶杯的把手就是太阳大气光象神鸟负八角形真太阳的,与类似凌家滩负八角形太阳并有双幻日神猪翅膀的神鸟相类似,因此玉猪龙可能不是豨韦大神。由于猪同样可以代表包括真太阳在内的诸多太阳大气光象,所以真正的豨韦大神应该是这类猪神,豨韦之韦说的应该是猪的混沌、胖圆、周身对应太阳各种幻日、光气、光晕及弧等所具有的“韦”的特质。

四

证明该类獠牙神兽有时是真太阳神的造型⑩的材料,在高庙文化(图八)及晚一些的有关文化中大量存在,并且其本身产生和衍生的诸多文化符号在中国早期艺术史及宗教信仰史的起源、发展和形成过程发挥了非常重要的作用。但由于学术界很少从“太阳大气光象考古学”的角度予以审视的原因,因此很少被发现和识别。

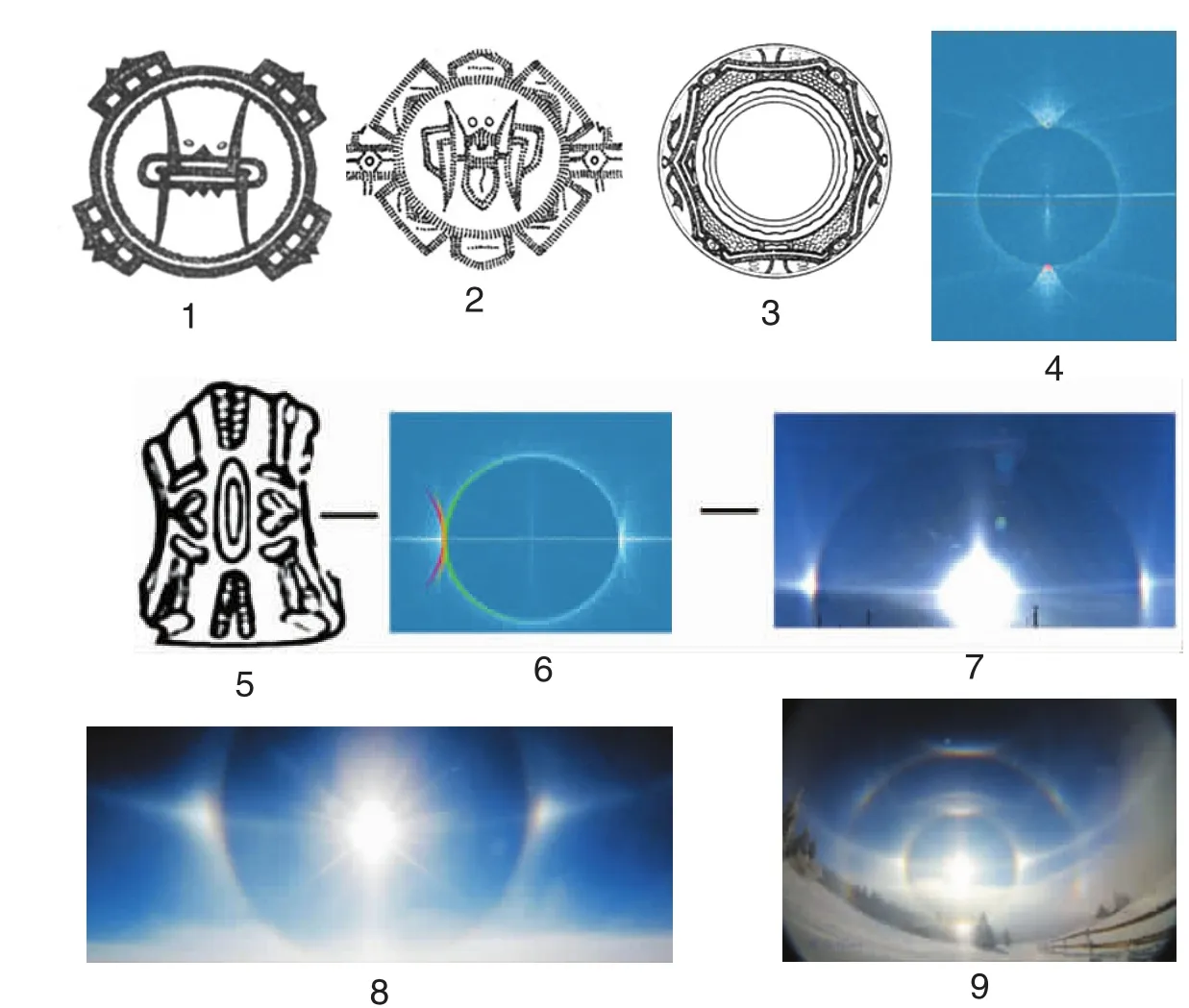

图九

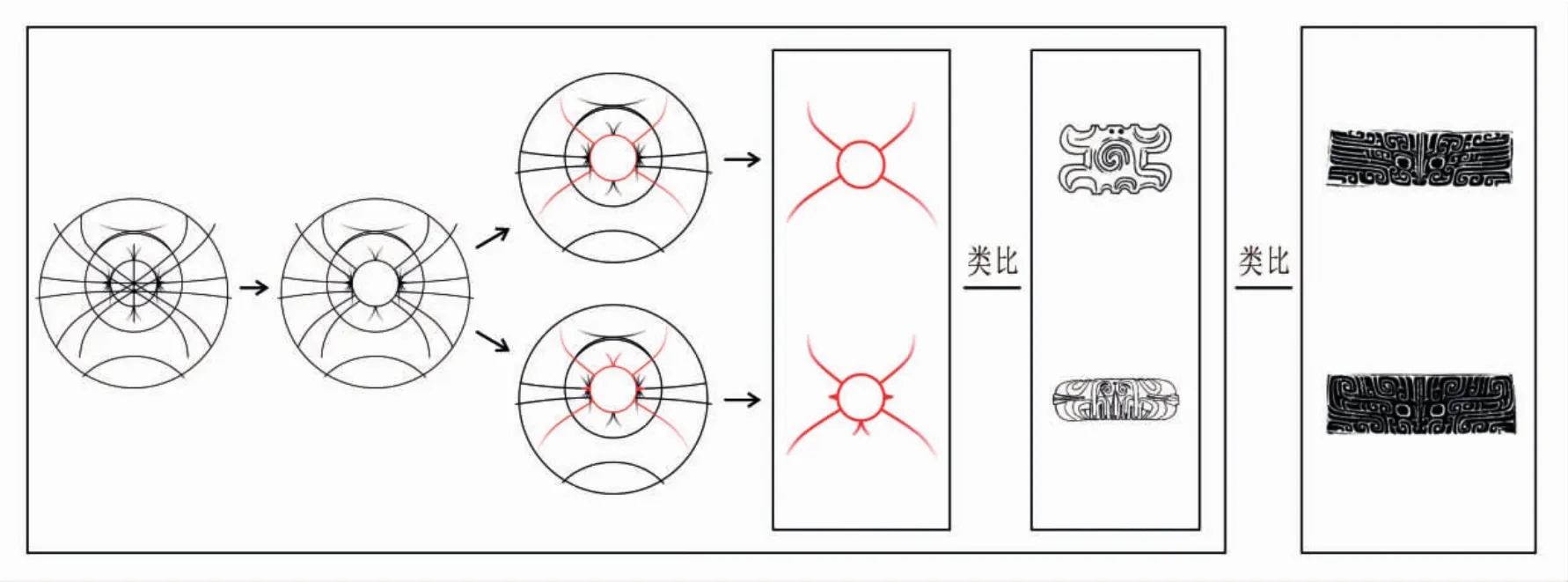

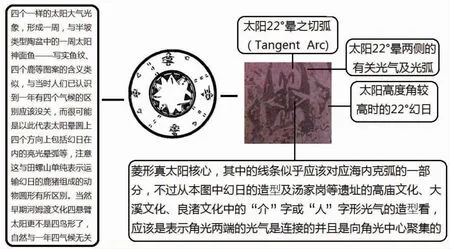

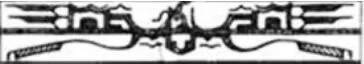

高庙遗址高庙文化中白陶图像的俯视图案图九:1、2、3,其中的“四角”方向的部分或这些部分的中央,从图九:8等视觉太阳光芒情况看,似乎可能属于太阳的光芒线。但是,这些光芒线是一般常见的光芒,还是较为重要的具体太阳大气光象?这一问题非常重要,因为这直接关系到其中心图案对应太阳大气光象的哪一具体部分,换言之,它关系到这一獠牙兽具体和准确的太阳大气光象内涵问题。

我们知道,一般太阳的光芒线,从自然视觉或眯眼观测看到的有四芒、六芒、八芒,等等。考古学材料中,存在把这类太阳多芒艺术化、简单化的问题,如光芒之间本来距离有不等者,却被简单化为都是相等者,或者只选择其中基本相等者作为相等、不相等太阳光芒的代表。不过,从自然或眯眼观测看,超越太阳22°晕之圆形外的除海内克弧 (Helic Arc)及幻日环和太阳柱方向的光芒外,其他较为均匀并且明显的多芒或22°晕本身有较为均匀的多芒太阳,应该是观测不到的。

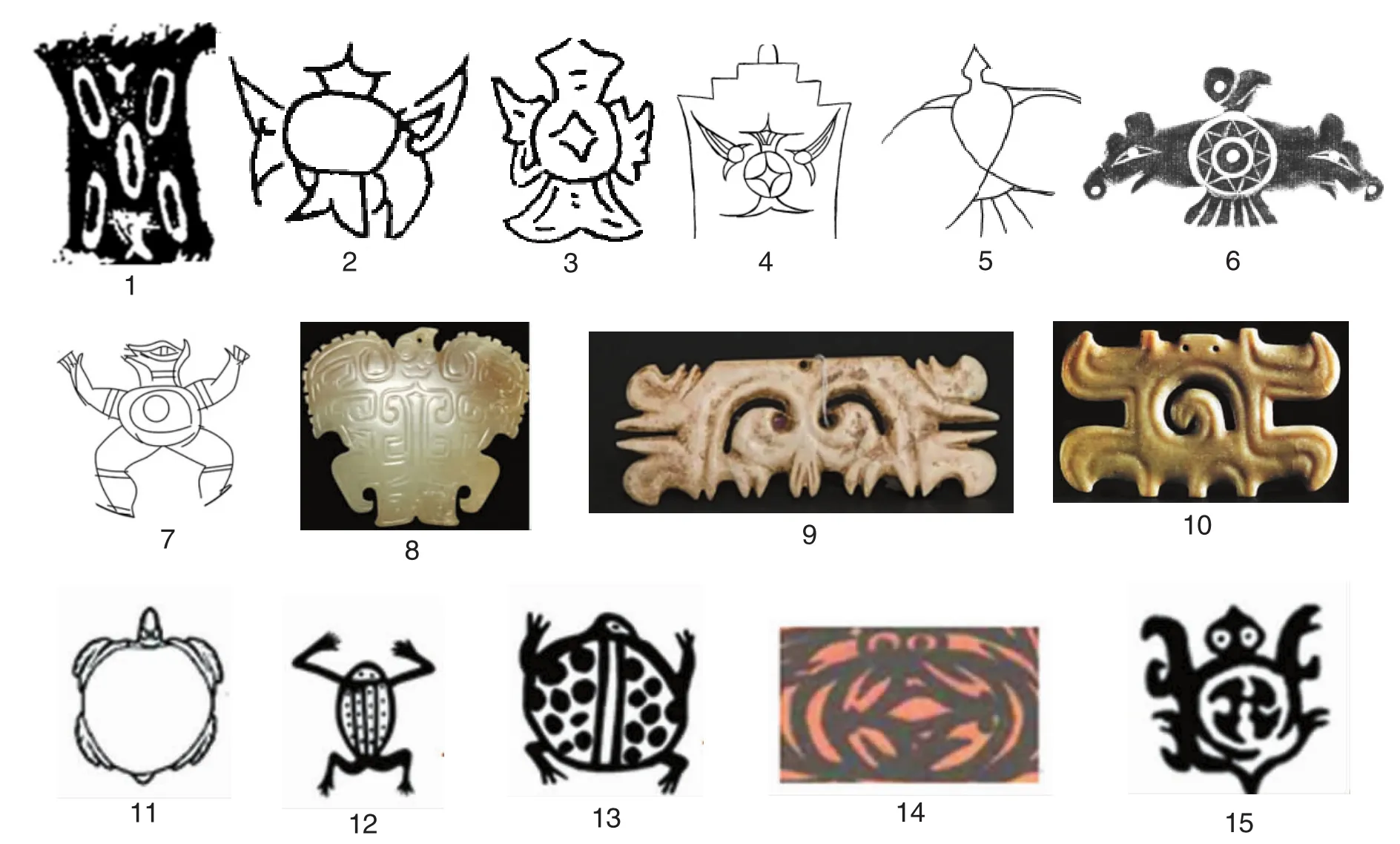

图十

图十一 太阳大气光象、“勾云形”玉器、商早期饕餮关联图

与太阳大气光象同形类似从而符合互渗律的这一理解方式助产的不少特殊造型的太阳大气光象图像,在同时期和稍晚的文化中得以全面传承,如诸多文化中非常具有礼仪神秘意义的具有人的一些特征的神圣 “蹲踞式”、河姆渡文化、红山文化、仰韶文化、崧泽文化、良渚文化、龙山文化、马家窑文化、商周文化等文化中的与太阳大气光象之海内克弧或及亚海内克弧(subelic arc)呈现的天然的“蹲踞式”形状高度比拟的(或与包括海内克弧或及亚海内克弧等较全面太阳大气光象对应的)一些图像(图十、十一、十二),如鸟、蛙(12)、蟾蜍、鼋、“太阳大气光象—勾云形玉器—饕餮”系统,等等。

高庙文化神兽的獠牙风格,在兴隆洼文化中有所体现,在良渚文化中表现得更是明显,继之在红山文化中的猪龙,剑桥大学博物馆藏红山文化“蹲踞式”玉人首的雌熊图像、龙山时代的石家河文化部分玉神面、少量玉虎面和山东龙山文化少量玉神面中也都有所体现。

图十二 龙虬庄太阳大气光象彩绘图解

獠牙兽与神人的组合主要有两种形式,从良渚文化开始大量出现神人神兽统一于太阳大气光象这类组合的案例(13)(图十三。神人的高冠“介”字形应对应22°晕上端的外凸帕瑞弧等),神兽獠牙特征融入神人的组合则是从兴隆洼文化开始就已经出现,该文化的白音长汗遗址出土的玉石人面就具有南方高庙文化风格的四獠牙。

对良渚文化中的神人与神兽,林巳奈夫先生认为:其中的神兽应属于太阳神,所谓的神人为“白眼神”,即月亮神,神人神兽组合即是太阳月亮的阴阳组合(14)。良渚文化中的此类神兽,基本都有獠牙、有菱形,整体都是羽翅的组合,与高庙文化、河姆渡文化、崧泽文化、龙山文化、夏商周文化的有关符号、神人神兽、饕餮等太阳大气光象图案传承有序,联系密切,因此说其为太阳神兽是无疑的。除了河姆渡遗址第一期骨版上的双鸟背对、翅膀组成“介”字形并作为一圆形之光气的组合之一可能与月亮有关外,其他类似造型者论其为月(神)则论据贫乏。

良渚文化中的这类神人,有单独成图的,有与神兽连接在一起的,其是否确实如林巳奈形器(图十五:1),两侧有对应于太阳海内克弧及亚海内克弧组合上半部分的两叉,其上不但有拟人的幻日神,还有在蚩尤环和玉璜常见的神兽。这类神兽也有少量存在于冠状器顶端两侧(图十五:4)的,与何鸿卿先生所藏这件三叉形器两侧的神兽一样,是代表和象征“幻日”并“运输”之的神兽。该三叉形器中间的獠牙兽,显然代表的是真太阳神,其高冠已不存。夫先生所认为的那样是月亮神呢?这是值得再讨论的。我认为,其性质应该仍然是太阳神人:

图十六

1.依据本人研究,良渚文化神人神兽组合对应于相关的太阳大气光象(图十三),“白目”者对应于太阳22°晕以上的切弧、帕瑞弧等。如此,则“白目”神人显然不是月亮神。

2.良渚文化神人、神兽或其组合构图中,其左右还有两鸟及两“蚩尤环常饰式”神兽。这一组合结构,非常符合常见幻日与真太阳构图逻辑和形式(图十五:2、3)。这有利于说明中间的神人、有獠牙兽或其组合与太阳大气光象有关的本质。前文提及何鸿卿先生藏有一件三叉

3.良渚文化有诸多玉石器,如各式芸田器、冠状器、三叉形器、璜状器,等等。依据本人研究,主要部分都对应于太阳大气光象,尤其是其中心都是对应于太阳大气光象的中心的。因此,这些位于玉器中心的獠牙兽显然是代表太阳神或其驭之神兽的。

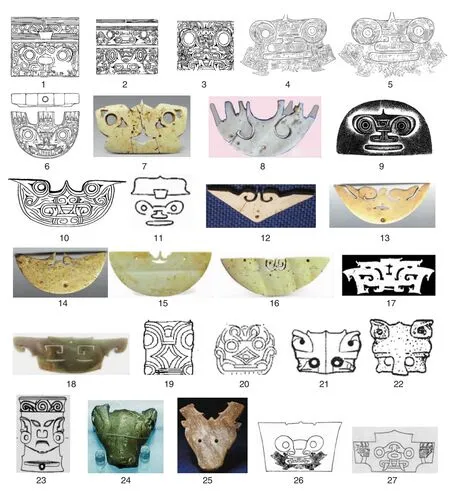

图十七

所述的这类“介”字形或“人”字形,显然可视为是描述“肖像”特征的造型。有的太阳神兽,也是以自然的“肖像”性特征拟合神圣的“介”字或“人”字形的,如石家河文化中有的太阳神虎、牛、鹿等 (图十七:21、22、24、25),这些神兽就是以头顶造型、角等与太阳22°晕上端的“介”字或“人”字形及附近切弧等光象达到基本拟合的,并且这些头顶造型、“介”字形或“人”字形是与太阳大气光象中22°晕之上切弧、菱形光块、帕瑞弧(Sunvex Parry arc)等部分对应的。

当然,神兽头顶在视觉上似乎有“介”字形或“人”字形或及菱形的图像,内涵较为复杂,因为其牵涉到诸多特殊玉器上的有关造型。图十七:10中有“人”字形和菱形。这里的菱形应是一般太阳神兽鼻子中间表示真太阳的自然造型的(15), 但是从其与图十七:4、5、7、19、20及图十五:1的对照情况看,似乎又不是那个菱形,而像是太阳22°晕上端切弧上方常出现的菱形光块。综合地看,尤其是与图十七:13比较,则第一种看法更可信。

承上文所论,獠牙神兽与神人的融合从兴隆洼文化开始就已经出现。该文化的白音长汗遗址出土的玉石人面四獠牙,具有南方高庙文化的风格,因此其应为太阳神。

最为复杂的应该是龙山时代的诸多獠牙神人神兽的融合图。学术界不少学者都曾对其内涵的各个方面进行过讨论,但是至今也未能取得较为一致的结论。

龙山时代神人神兽融合明显的例子增多,并且更为倾向于人的特征。其基本特征可以从很多方面论述(图十八):

1.从獠牙数量看,依然是四獠牙多,两个獠牙者少。并且出现众多没有獠牙者,还有的连嘴都未画出,一方面是性别原因,另一方面是新的构图方式使然。

2.诸多神人纹在一器物的两面或一对器物上成对出现(18),其中有一对都没有獠牙的,也有极少数由于可能的特殊原因都有獠牙。数量较多的是其中一个有獠牙,另外一个没有。

3.还有两个神面纵向排列,其中一个位于另一个头顶之上的。

4.还出现了三个一器的雕塑品。正反两个神人面,在头顶的一面还有一神人面。当然还有一器物上附属几个小图像的,此不赘述。

5.出现了较多的头部有鸟的或与鸟组成一组的神人像。这些神像中的有獠牙者,是承自早期的文化传承的,显然应该具有高庙文化、兴隆洼文化、良渚文化以来的獠牙神兽和獠牙神人的与太阳神系有关的特质,但是问题相当复杂,兹作论述:

1.有的獠牙神人,头顶有神鸟,这类神鸟有的是侧视图(图十八:4),有的是正视图(图十八:15)。其中的侧视图者,与红山文化牛河梁遗址第十六地点M4巫师贵族死者头上的侧面卧鸟一致(图二十:1)。该死者身带“蹲踞式”玉人,头顶玉鸟,都是明确与太阳有关的。其中,“蹲踞式”玉人的“蹲踞式”,我们曾结合江苏六合程桥羊角山遗址 “纺轮”上的鸟首“蹲踞式”太阳大气光象神证明其来自太阳大气光象之海内克弧、亚海内克弧、真太阳、切弧、帕瑞弧等;其中的侧视神鸟,参照图二十,显然可知其就是太阳22°晕上帕瑞弧等的拟物化。又,牛河梁红山文化中有死者随葬背对“猪龙”或手握雌雄之鼋的,我们曾论证它们代表太阳22°幻日,方向不同即幻日运行方向相反。于此,位于幻日之间的神人则是位于真太阳神的地位。这就是说,该位贵族既是巫师,更是王者,是自诩或被认为是太阳之神或太阳神之化身或子孙的。于此,则图十八中头顶有神鸟者也应是这一含义。头顶有正视展翅神鸟者应与头顶有侧视神鸟者近似,一个是把太阳22°晕上的帕瑞弧等比拟为侧视鸟;一个是以整个大气光象神鸟正视布置于首,以指示其太阳神系特质。

图十八

2.图十八:16是济阳刘台子西周墓出土的一只具有石家河文化风格的正视的鸟蹲在虎头上,单独从上述鸟蹲神人的太阳神系属性可以判定该虎的同样神之属性。确实,在高庙文化、河姆渡文化中就有以獠牙虎头或虎的全形代表太阳的现象,在石家河早年出土的文物中更是数量众多,这些虎的太阳神系属性主要体现在其首的“肖像”特征与对应于具体太阳大气光象的“介”字形或“人”字形冠互相融合的方面。同时,新出土的石家河文化玉器图十八:11、13之虎戴有与图十八:6、9等具有某些共同特征的高冠,并且图十八:11、13之玉器,一面是虎戴高冠,另一面是虎首之上的弯喙玉鹰。这另一面造型与所述头顶有鸟的太阳神系素材图像十八:15、16、图十九:1、2等高度关联,只不过在“并封”组合中该双面神虎有可能代表幻日神而非真太阳神罢了。这都说明头有鸟类(包括相对于神鸟爪下神人或神虎而言侧面表现的神鸟)神像或神巫史像来自或模拟太阳神、太阳神之化身或其子或幻日神的本质。

3.图十八:5,包括一位有獠牙的两个神像位于虎上。这一构图特征,有些类似良渚文化神人神兽组合图,神兽在这里有神性的指示性和工具性特质。因为统一于太阳大气光象的良渚文化神人神兽组合图,其中一个重要的理解就是神人以神虎为工具,虽然两者单独都可以表示太阳神。

4.图十八:7,在四獠牙神兽的冠中间有一面带S纹的神人面。面带S纹或旋目,是龙山时代一类玉人的常见特征。该组合也类似前文所述的统一于太阳大气光象的良渚文化神人神兽组合。于此,这类组合中则可把一般四獠牙的神人神兽融合造型理解为相当于良渚文化神人神兽组合中的神兽了。

5.图十八:6有三个神面,如果不是雕刻过程有什么特殊问题的话,则更为特殊。我们看一面 “冠”的中间有两只S形围绕的旋目眼睛,中间是“亚腰”形鼻子,显然是与日照两城镇玉圭神面类似,与台湾故宫博物院所藏龙山文化玉人(图十八:3)之目也一致。这些旋目与鼻子似也可认为是一组真太阳及两侧22°晕的幻日。一组该神面与下端獠牙神像共有上端的“冠”。“冠”下是两个神面相背,其中一个有四只獠牙。承前所述,“冠”中的神面与獠牙神兽的组合是良渚文化中的神人神兽常见组合形式。单独看这一面的话,则与图十八:7一样,不过,獠牙神像背面还有一面神像,显然这是阴阳的概念。这类图像组合中的背对背神像相当于良渚文化经典神人神兽组合中神兽的位置,由此也可看出龙山时代这类神人神兽图像在神人神兽组合的视角下,其个体属于人类还是动物已有了更为辩证的归类方式。

6.龙山文化阶段数量众多的神像出现二元特征,就考古学认知而言,最为可能的原因是人们以前的信仰内容或是信仰表现形式发生了微变。最有可能的是,原来只是信仰或表现单一的太阳神或幻日神,到了晚一些,又把这些神灵以人的视角审视之,其中一条就是其有家庭组合。世界各地人类族群早期传说和神话思维发展的一种情况是,古人把这类神灵和自己的祖先予以嫁接,所以出现了阴阳神灵,其中的男神即是上帝,或是远祖之祖,女神则为类似《史记·殷本纪》中记载的帝喾之妃等等之类。具体是谁,则要看各神话如何的“编程”了。 图十八:17、18、20,实际也相当于神像相背,似乎蕴含有“并封”的意义,同时方向的不同也有与图十八:21、22中神鸟造型之幻日神的概念。这里予以说明,太阳神帝有妃,妃的造型采用的是太阳神帝冠等类装束,这是为何呢?按照林巳奈夫在前述论著《中国古玉的研究》中的论述,应该由于其是月亮神的缘故。因为月亮同样可以有“介”字形或“人”字形光气、晕等。但是,承我们前文的讨论,其不太可能是“月亮神”。那么,其装束较为一致,一种可能的解释是妇随夫贵,并用以表现同类相应,另一种可能的解释是两者都是幻日神,幻日神虽然是幻日,但是仍然是太阳,或者说是小太阳,是太阳之子,所以可以采用真太阳神的装束和样子。22°幻日有两个,位于真太阳两侧。一般玉戚两侧的“介”字形、“人”字形表示相关光气,有的应该是指幻日的光芒,大孔玉戚之扉棱可能指的是其它光饵。玉戚两侧为人形者,如黎城戚一类玉器,中间部分相当于太阳核心及光柱等,阴阳神人正好位于其戚之两侧,整个布局非常符合自然太阳大气光象中真太阳和两侧幻日的组合结构。同时,幻日均属于真太阳之延伸,两个幻日神又被视为阴阳,这也属于远古创世神话中伏羲女娲式婚姻传说所蕴含的关于阴阳和婚姻的原始思维。商周时期人世间太阳之王死后则在太阳上帝左右之说就属于这一认知的体现。

古人重视真太阳,也非常重视幻日及相关太阳大气光象,甚至是光气的节点。如在仰韶文化中,有非常多的所谓“圆盘纹”,其实是太阳22°晕的切弧和帕瑞弧的组合;马家窑文化的彩陶“舞蹈纹”盆,其中鱼身与鱼身之间的鸟,从宗日文化的鸟纹一周均匀分布,或几只一组分布在多角形太阳之光角端的情况来看,多鸟应该是表示太阳光气在角光处的结点及附近光气的,至于宗日文化另一件所谓“舞蹈纹”盆彩绘鱼身与鱼身之间的两鸟一圆者,则可能是仿照太阳22°晕与两侧的特殊洛维茨弧组成的太阳大气光象(19)。其实仰韶文化到马家窑文化彩陶中许多我们认为是真太阳者都应是真太阳之光气“结点”及附近光气,只不过有的采用了真太阳常见的造形。从高庙、河姆渡、崧泽、龙山、红山系列文化中的弧边三角形、索纹、彩陶勾连纹、云雷纹等多数均是真太阳之光气。

图十九

图二十

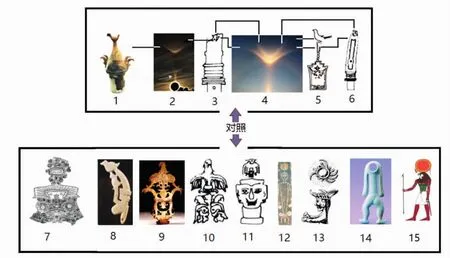

承前文所论述及图二十一,大汶口文化、红山文化、龙山文化中,神人、神虎头上可见侧视神鸟或正视神鸟,不过那都是一只神鸟。从图二十一:1、2、4、5、6 等看, 最早来源于太阳22°晕上的相关晕弧,从图二十一:7—15看,太阳神或特殊巫史的头顶也常有一太阳造型。这个太阳是真太阳,还是对顶幻日呢?问题较为复杂。埃及太阳神头顶之太阳是真太阳,三星堆和金沙铜人之首的太阳,从图二十一:12之大溪文化太阳神人与幻日的组合及河姆渡瓦状残器有关包括对顶幻日在内的太阳大气光象图案等看,似乎也可以是对顶幻日。不过从图二十一:9—11图像中的神鸟造型看,由于其与高庙文化以来对应包括真太阳、幻日及相关晕弧的 “太阳大气光象神鸟”高度一致,所以图二十一:7—15中神人头顶的圆形、旋臂造型和神鸟造型,最可能是真太阳或是以真太阳为中心的光气,或者是其的拟神鸟形。那么石家河文化这件玉人头顶的两只神鸟之意义为何呢?我们简要予以论证:

图二十一

林巳奈夫先生曾在《良渚文化的鸟与气》一文(21)中论证到河姆渡瓦状残器图案中的“月牙形”与“戴”的关系,能看到这一步确实显示出他的有关中国艺术史研究的相当功力,不过笔者认为有以下几条需要说明:

(1)其称河姆渡 T33(4)98 中的“月牙形”与其文图6-8中的人字形的“戴”是一回事,此为不确,“月牙形”内涵我已论述不予赘言,而其文6-8中的“人”字形则不是,至多和构成“月牙形”的切弧有关。

(2)其文中所谓的“戴”是取自《晋书·天文志》的,其认为即是“帕瑞弧”,而其文中6-8所述的良渚文化中的“人”字形不是其文中提及的“帕瑞弧”。

(3)林巳奈夫先生认为:河姆渡 T33(4)98中的“月牙形”两侧所立者为鸟,鸟身同心圆为太阳,“月牙形”为“戴”,与太阳位置关系不重要,所以只要在其附近既可。本人以为“月牙形”两侧所立者为猪,同心圆不是真太阳,是真太阳的22°幻日,自然承上文所述“月牙形”与林巳奈夫先生引自《晋书·天文志》的“戴”的含义不一,“月牙形”由于其对应确切的太阳大气光象,自然位置不会随意。

(4)林文中的河姆渡文化象牙器,即是大家熟悉的“蝶形器”,它的整体造型不是其所说的“戴”,并且该蝶形器被放置倒立了。放置正确之后其上端边界才与林文中的“戴”大概对应。

(5)林文中的河姆渡文化象牙器中的似太阳纹,不是“戴”的中央部分,而是太阳22°晕上端切弧之明显亮于附近的部分,两侧的鸟也不是所谓“戴”、“德”的体现,其对应的是太阳 22°晕的上端洛维茨弧 (Upper Lowitz Arc)不与上切弧重合的部分。

3.对应于太阳大气光象的神人神兽形成后,其眉弓以上的冠总体包括太阳22°晕上端的切弧、菱形光块或及帕瑞弧,但是也有不少冠似乎并不严格遵照与具体太阳大气光象对应的层级,好像有的会随意增高和增加层数,如台湾故宫博物院所藏乾隆御诗龙山圭,其上神灵之冠很高,从其有两个菱形的造型看,好像其上端的冠远远超越了太阳22°晕以上的外凸的帕瑞弧。从与具体太阳光气对应的高庙文化、崧泽文化相关图像与神人神兽造像的具体关联看,下端的菱形对应的是真太阳,上端的菱形对应的是太阳22°晕上端切弧中心有时会明显显现的菱形亮光,前一个菱形在良渚文化神人、神兽鼻子中经常出现,后一个菱形在良渚文化中也有所发现,如图十七:4、5、17、18 神兽即有。后一种菱形在商周时期大量出现并形成规制。两种同时出现的数量这时极少,商周时期的彭县竹瓦街曾见到一个饕餮的造型。商周时期在蜀地发现诸多东方和中原早期的艺术风格,应与三星堆文化的传承有关,真可谓“礼失而求诸野”矣!

一般说来,对应于太阳神人、神兽之冠(22)的太阳大气光象应该限定在太阳22°晕以上的外凸的帕瑞弧之内,但是往上还有各种晕、弧,不过我们没有确切的用于说明这些晕、弧理论上可以作为神冠增高变复杂的依据。我们知道,龙山时代的这类神人额头以上的“冠”,包括“介”字形(有的可能是以羽翅表示的,已不存,有的是中空的太阳光柱,其中应蕴含有“介”字形之含义)在内,不少均是横向安置的三层的,有的即使看似高一些,仍然是这么多层。这类横向安置的羽翅造型是左右对称的。龙山时代这类羽翅及其中心神人面貌的组合,与高庙文化中的与包括22°幻日在内的宏观太阳大气光象对应的神鸟 (龙山时代也非常多见)可以宏观对应:其中间神人相当于真太阳神,也可以说是相当于高庙神鸟的核心部分,冠及脸侧的羽翅相当于神鸟两侧的羽翅及项羽等。显然,这与我们认为的良渚文化、龙山时代这类神人神兽与太阳大气光象也对宏观应是相契合的。而图七:2、3、4、10、图十八:21、22等反映太阳光柱、附属光气、光柱附近呈现近似圭形光气、幻日等大气光象的图像 (其中:2、3、4两侧的羽翅本文未予以显示)中,羽翅的外端都是向着太阳中心的,河姆渡文化中反映洛维茨弧与太阳22°晕切弧上端强光部分的图像中双鸟也是两首向外的,新时期时代只有良渚文化福泉山等遗址中发现过少量“介”字形两侧为向心对鸟造型的素材(从相关材料看,其时更多的“介”字形两侧是首向外的飞鸟,并且从有关材料可以明显看出其中的 “介”字形是两股气的组合),在花厅等少量遗址发现过近长圆形玉器上有四鸟两两相对的现象(似乎是Helic Arc的一部分)。但是,台湾故宫博物院所藏乾隆皇帝御制诗玉圭神人之冠,组成冠的羽翅是纵向倾斜安置,“介”字形层次和高度似乎也多于和高于一般的神人。其之所以如此的原因有两方面:一方面是运用了“高庙(像图七:6、7、8 等)—河姆渡(T213:(4A):84)—大汶口文化(图七:14、15等)系统”的太阳光柱及其附属光气的羽翅化造型来表达冠的原因,尤其是由于运用了在河姆渡文化中表现尤为突出的一种太阳中心及其附属光芒的构图法使然。 像(T213:(4A):84)中的太阳大气光象之羽翅图案,这一构图法形式是:中心的“介”字形(以太阳光柱或中心光芒造型为主)主体形状是由两个羽翅单元的侧视造型合体组成的(在高庙文化、大汶口文化同类主题的构图中,用于表现中间“介”字形太阳中心光柱或中心光形及附属呈现近似“介”字形光气的图案中不明确显示这一模式。这样的主要原因是艺术设计者从象形的角度直接以“介”字形表示中心的这类太阳光气造型),这两个羽翅单元合体造型的两侧还有这类羽翅单元,一般也是侧视造型,不过由于是羽翅这一特殊的表面有一定弧形的对象,因此有的羽翅侧视造型明显是大于该羽翅1/2面积的。又由于乾隆皇帝御制诗玉圭神人之冠紧挨着中心的两侧第一层羽翅组合造型是由三个羽翅单元组成,这就使得由两侧羽翅合体构图的冠的中心增加了层级;乾隆皇帝御制诗玉圭神人之冠高耸的另一方面原因则是造型方面有明显的艺术化使然。不过龙山时代也有其它神人之冠,在采用部分横置羽翅的同时,也明显采用了前文所述的 “高庙—河姆渡—大汶口文化系统”的太阳光柱及其附属光气的羽翅化造型表示法,但是冠之整体并不高,像上海刀一端边缘上的神人,其冠上有明显的石家河文化玉凤尾翎类羽翅,该冠尾翎及整个冠的结构与河姆渡T213(4A):84图案类似,与高庙04T1016(13):1中有尾翎的图案也类似,但是其冠并不高。

5.在存有不少东方古风的三星堆遗址,有一铜人衣服上有一副非常特殊的图案——图十八:24。这两个动物,以人的手作为爪,龙头龙身鸟羽,整体造型又呈鸟形,其周身几乎所有羽翅都向着中心,形成多重“介”字形或近似“介”字形。该铜人站于一铜台子上,下面是负载饕餮,整体造型很类似良渚文化的神人神兽组合,与故宫博物院藏红山文化玉佩上蹲踞于有角神兽之上的神人也有相似,尤其在与神兽相组合之结构内涵和逻辑方面。良渚文化中的神人神兽与该红山文化玉佩神人、神兽组合基本一致,本质上也应该整体对应着类似的太阳大气光象,所以在铜人衣服上的这一多重“介”字造型与所述神人神兽之冠或神鸟之间的这类有关太阳大气光象造型就有了密切联系。

图十八:25,是屯溪奕棋3号土墩墓出土的春秋时期的“祖槷”(24),于本文主旨而言,值得认真讨论。楚地出有诸多所谓的“镇墓兽”与其有关。依高崇文先生的认识(25),一般的“镇墓兽”应该和淅川和尚岭出土的这件自名的“镇墓兽”一样应该名“祖重”。实际此件准确的称谓应为冯时先生所说的“祖槷”,其他“镇墓兽”准确的含义为何,尚不易定论,暂称为“重”。“祖槷”和被认为是楚“镇墓兽”的这类“重”有相同也有不同,两者均蕴含有与太阳有关的前文所言的“昆仑三”结构和内涵,从本文看,这类题材自高庙文化以来就出现。尤其是“祖槷”上蕴含的“昆仑三”的图式以及有的中心柱 (相当于太阳光柱或及光柱向上方向上的晕光等)上端代表沿着光柱升降太阳的神鸟更利于说明“祖槷”和“重”的这一本质来源(该类柱上一个或两个神鸟,从春秋中期邿国墓地“祖槷”上两只神鸟的方向上看当为正视,与尉迟寺T2318:1对应太阳大气光象神物之首的神鸟方向并不一致,后者相对于神面和观者而言为侧视,对应的为太阳22°晕上端的相关弧,而前者是正视神鸟,对应的为太阳或升降的太阳。就其是否为真太阳而言,前者与前文天津市艺术博物馆所藏玉人头顶的身负菱形真太阳正视神鸟类似)。只不过“祖槷”更具有“历法”特征,“重”更具有标明昆仑特质之神的巫术特征。韩城梁带村西周M27:1014 铜尊、 宝鸡石鼓山 M3:24 西周户彝、《劫掠》A643方尊等器的“圭形——四羽翅类形状”之组合(这类组合与器盖、相关图案连在一起还蕴含着“翣”的造型),位于器物顶部,而器物顶部、器口自新石器时代以来出现过诸多象征太阳的素材,这显然也利于说明“祖槷”和“重”的远古来源和特质,即它们的整体造型都是或蕴含“太阳·昆仑结构”,都与高庙文化以来的太阳大气光象图式系统有关,而与璇玑、极星及天盖等无关。“祖槷”和“重”的座有的非常相似,屯溪M3:12底座四面以游蛇及羽翅组成多重的“介”字形或近似“介”字形,中间为一神兽,两侧还有运用阴阳图设计法制作的两只神鸟对称围绕。这一造型虽然有相对的变化,但是仍然可以明确看出其与所述三星堆文化铜人衣服上特殊图案、田螺山、河姆渡等地河姆渡文化含有背对背神鸟等特殊图案之间的联系。屯溪奕棋这件“祖槷”底座四面图中的游蛇和鸟依照中国早期艺术表现材料和理念,都可以视为是太阳光气。从这个角度讲,其可以包括真太阳两侧的幻日,只不过构图者设计思想中是否有这么具体的太阳幻日的元素就不得而知了。另“祖槷”和“阳神”之座均来自昆仑造形,与新石器时代以来诸多对应太阳的纺轮也一致,因此也具有大地、地中的概念,这也是有的“祖槷”之柱上圆下方以象征天地阴阳的原因。战国以降,则昆仑—地中与北斗或极星相应的认知规模化出现。

综合这几点,我们认为石家河文化中这件玉器神像头顶的双神鸟,不应视为是神像“介”字形冠上端的太阳光气、晕弧的合理拟物化(26),其位于神人“介”字形冠之上,侧视回首,组成了又一副以“介”字形为主的造型,与图十八:21、22、24构图方式基本一致。这对鸟为何采用了鹰的造型,因为这是当时石家河文化人群高度崇拜的神鸟,理论上说只要是属于太阳大气光象之光气造型,都可以用这一造型来予以适当表达。至于其代表的含义中是否还有与幻日有关的内容,我认为应该有,因为从新石器时代至于三代饕餮等考古材料看,用羽翅组成“介”字或“人”字形太阳大气光象的相背之鸟或饕餮两侧的神鸟(或神龙),基本都与幻日有关,无关者则可以明确证明。不过这两只神鸟所蕴含太阳光气中的幻日(楚地所谓的“虎座鸟架鼓”之造型中,鸟立于虎背类似石家河文化中的神鸟位于虎首,不过显然这里的神鸟与石家河文化虎首神鸟内涵应有区别,一个对应真太阳,一个对应包括幻日在内的部分光气,其围绕的鼓象征真太阳。当然“虎座鸟架鼓”之鸟位于虎首,采用了石家河文化用以表示以真太阳为中心的一类图案之构图方式)不是对应于其中的神人,而是对应于两神鸟围成的包括真太阳在内的表示太阳中心、光柱等光象的“介”字形造型的。这一组合实际是一组较完整的太阳大气光象。双鸟及围合的造型位于神人首,目的在于像图二十一:7—15 (尤其是其中最为明显的 7、9、12—15)以及曾侯乙墓漆棺上有关蕴含“蹲踞式”造型的鸟身或鸟爪神人 (曾侯乙墓漆棺上该类造型,头顶双鸟类图案有两类:一类是双鸟围绕心形符,这显然对应于太阳22°晕上端的帕瑞弧及相关弧;一类是双鸟绕圆形,显然对应于真太阳、幻日等相关大气光象。扶风强家村M1:58之西周时期的双鸟绕圭之玉翣,对应的同样是包括太阳光柱、幻日及相关晕弧的造型。)等图像一样,在头顶显示以真太阳为中心的造型,以标明神人神兽神鸟的太阳神系之属性。顺此言及,九连墩出现由双对首神鸟组成类似陶寺龙山文化神兽面 (参阅王仁湘先生的“3N3N的博客”中有关“陶寺神兽对鸟说”的有关内容),原因主要是:(1)该类神兽本质上是太阳光气或曰太阳大气光象之神,与神鸟可以表示太阳光气的情况相符;(2)龙山文化陶寺式神人神兽造型的来源是太阳大气光象,而这类太阳大气光象经常出现中心部分几何化两侧拟神鸟化的现象,并且在良渚文化等之中曾经出现过两神鸟首相对的题材;(3)战国时期除了继承变革传自高庙文化、河姆渡文化、龙山文化、三代及商周的以神鸟神龙之羽翅、自身组成或围成“介”字形、菱形等与真太阳、太阳大气光柱及相关晕弧有关造型的文化风格外,在九连墩等诸多墓葬出土的玉器中,还盛行以龙、蛇、凤等组成神兽或饕餮的现象。至于汉代,楚文化区域中还出现过以神鸟部分羽翅围绕成神面的现象。

五

以上论证了高庙文化及其他文化中獠牙兽的动物属性及其神格,发现从早到晚,在太阳大气光象神灵主题中,除了鸟类之外,虎类也是重要的拟物形式,并发现了其他突出表现四獠牙或两獠牙的动物像猪这一与虎表现的太阳主题较为一致的情况。同时,发现獠牙兽与神人造型互相组合,或各自特征相互融合的情况,出现了神人神兽相组以及半人半兽这些世界性神灵的标准构型。这在一定程度上反映了人类心灵、精神和原始思维的共性。

这其中,有以虎面或又附加取形于太阳大气光象的高冠予以表现的太阳圣灵,但其身又为何呢?我们在高庙文化、河姆渡文化、石家河文化及更晚的文化之中明显看到了全形的神虎(27),并且与单纯虎头或高冠虎头(28)表现的神灵一致,都是太阳神系神。这说明当时至少存在虎头虎身的太阳神(29)。

同时,从早晚期材料看,多数情况下,獠牙神或石家河文化中的虎头神仅为头部,其核心原因应该与人面或虎面近似圆形,也即相似于太阳或太阳大气光象之整体的圆形使然,视觉中的太阳又没有身体四肢,因此以这样的造型表现太阳神面目自然也就没必要再顾及其身了。历代设计学材料中以神人神兽表现太阳、月亮或其他天体神的,确实有很多没有表现其身的。这其中的重要原因除了运用高度重视相似性的设计法之外,最为重要的还是由于人们认为表现者只是比喻和比拟,倾向、膜拜的最终和核心的对象还是太阳本身。其实,本质上以更近似真实自然造型的太阳或完全限定于太阳的造型范畴设计太阳神系诸神,也是神职人员、巫师艺术家的带有根本性的宗教艺术心理。所以,学术界有时认为它是省略了物身就不准确了,再判断其身是何似乎就是学者的闲适了。但是,艺术甚至是宗教艺术在一定程度上也是多元的,当事人有充分的神话的、宗教的、心灵的甚至是神示和纯艺术的理由来创造同一主题的形式多样的神品,包括设计太阳神之身。如此,我们研究其省略与否就又是有意义的了,这种情况需要与前一种情况予以区别。有关文化中的虎头太阳神就被有的宗教艺术家设计为有身有冠的造型。

我们可以将二里头等文化中的铜牌饰图案作为一个重要的标本来予以认真地讨论这些问题(图二十二)。

二里头文化铜牌饰中神兽基本都为虎面(有学者认为其中有的是鹿面,有的认为是熊面,还有的认为其中有的是狗面,等等。笔者认为应是虎面,观看时应该注意看其两腭,整个面部两腭是展开的(30))。有的身体为龙形,有的像新发现的石家河文化表示太阳神兽的虎头一样(图十七:11、12、13),无身而有对应于相关太阳大气光象的高冠(31)。照前文之讨论,显然这些牌饰中神物属于太阳神系无疑。

那么,牌饰之神兽是否又与夏人的具有神性的祖先有关呢?本人以为这是可能的。笔者曾经论证夏朝之“夏”字是取形于“蹲踞式”神人的,而从江苏六合程桥羊角山“纺轮”(32)看,“蹲踞式”神人神兽最早又确凿无疑的是取形于太阳、海内克弧、亚海内克弧、切弧等造型组合的(33),所以夏人以之为国名,实际表达的就是夏人对太阳确切地说就是对太阳大气光象的高度崇拜(34),而“帝”字同样是取形于太阳大气光象的,所以对太阳神的崇拜也就是对上帝的崇拜。而牌饰之虎、之龙及对应大气光象的高冠都是与太阳神、上帝在内涵上是密切相通的(35)。

当然,牌饰的亚腰形,与高庙、河姆渡、良渚、大汶口、龙山等文化以来的诸多符号和图案中蕴含的造型类似,都是与以太阳光柱为主体的太阳大气光象对应的。这也有利于说明这些神虎或虎头龙身者的太阳神系属性。关于二里头等文化中铜牌饰的由来,学术界近年来有认为其是来自天山北路的有关文化(36)。在我看来,二里头等文化铜牌饰的形成过程肯定有其影响,但是自始至终,本地因素是主体,其中的动物纹饰是有自己的渊源的,不是来自河西地区或者是三星堆文化的,取形取神于太阳大气光象始终是中国早期艺术的主体。内地从高庙、河姆渡、大汶口的著名“坛台昆仑式太阳神符”、河姆渡著名的骨板上刻画神符、良渚文化弗利尔玉器坛台内太阳大气光象神鸟、双目太阳神兽、龙山时代数量众多的板状玉石上刻画的神面等等,无疑是二里头等文化铜牌饰构图和板状造型的重要文化来源。当然,不可否认,在陶寺文化、齐家文化、二里头文化等受到西方尤其是欧亚草原早期青铜时代的塞伊玛—图尔宾诺文化的影响的宏观背景下,二里头文化铜牌饰这一文化产物采用铜质的质地和板状外形无疑是接受了这类文化及媒介文化的一些影响,但是如前所述,内地也有在玉石板状物上刻画神物的悠久传统,牌饰的神物也是内地和东方的风格,尤其是有内地和东方传承有序的、反映内地主流信仰内涵的取形取神于太阳大气光象的本质。所以,外来的影响是存在的,但是主体是自我的,即使是外形受到了一些影响,一旦被内地采用,随即就融入内地取形于太阳大气光象的玉圭、来自太阳光柱等的昆仑式造型的坛台、亚腰太阳柱、神符等板状神器的文化之中了。

通过对高庙文化中獠牙兽的形貌、内涵的起源及其传承、发展过程的研究,我们可以看出,獠牙兽以及其中蕴含的太阳大气光象这一问题于中国早期艺术史、精神信仰史的研究而言极其重要,许多重要的学术问题都与之有关,无论已有“定论”的还是多年来语焉不详的,或是过去从未引起关注的或是认为没有什么意义的,等等。有时运用这一视角会发现或解决非常重要的学术难题,或产生新的原本认为不可思议的学术认知,并且以太阳大气光象这一古今任何人都可以观测到的带有科学性的素材作为证据,一定程度上避免了人文学术的语焉不详、无法肯定、自圆其说之类的似是而非的认知和观点之常态困境。如大家比较熟悉的勾云形玉器,若不看出其太阳大气光象的构图和取神于太阳大气光象的似乎是不可理解的神异,则肯定看不出其与商代早中期诸多饕餮(37)这一似乎是“关公战秦琼”式的高度关联(38),肯定还会继续存在饕餮内涵各说并存的现象。而以大气光象视角厘清了勾云形玉器与早商饕餮具体关联之后,再讨论其他相关问题,从高庙文化特质和精神层面讨论商人族源地问题,就会提供崭新可凭的视角。

六

太阳大气光象影响对象不仅包括数量庞大的早晚期各个考古学文化的图案、符号,也包括其他诸多的遗迹、遗物,甚至是“辛”字、“商”字、“帝”字等久未取得解读共识的疑难文字、怪诞难解的远古神话,等等。可以说高庙文化的诸多图像、河姆渡文化的碟形器、刻画神符、陶鸟图案、良渚文化、红山文化、石家河文化的各种玉器及其图像、仰韶、马家窑等文化之中的彩陶、二里头文化、夏家店下层文化的彩绘牌饰、三代的饕餮,各时代诸多的“蹲踞式”神人、神巫、神兽,等等,基本没有多少是离开太阳大气光象或其衍生内容的。像有些世界著名的文化一样太阳大气光象已成为中国早期人们的一种思维图式,达到了无太阳(太阳大气光象,下同)则不艺术,无太阳则不神圣,甚至是无太阳则不生活的境地!

太阳大气光象科学是认知中国早期艺术史、信仰史和神话史的总密钥。作为研究古代社会的学者,尤其是考古学者,在探索古人的精神、认知成为任何人都不能也无法忽视的学术本质要求的背景下,运用“太阳大气光象考古学”的方法,尝试着走近远古时代那弥漫着灵氛和圣光的世界,相信一定会聆听到古人更为清晰真切的心声和祝语,甚或还有那惘然的叹息!

注释:

①a.贺刚:《中国史前艺术神器的初步考察——〈中国史前神器〉纲要》,《长江中游史前文化暨第二届亚洲文明学术讨论会论文集》,长沙:岳麓书社,1996;b.贺刚:《湘西史前遗存与中国古史传说》,长沙:岳麓书社,2013。

④以羽翅表示,这是高庙文化以来的传承,也是由于太阳神为光气之神、羽翅又与光气可“同价”互表之故。

⑤尊的口可能受到有关具体太阳大气光象影响,只是这一光象学术界似乎尚无具体称谓。计算机模拟得较为清晰,平时的观测中应该是极其难以观测到的,因此也显示其神秘性及神圣性。当然需要说明的是常州新岗这一陶猪尊的尊口在整个猪鼻子到猪腿的这一纵向图案中的位置与实际光象的相对位置并不严格对应。

⑦饶宗颐:《红山玉器猪龙与豨韦、陈宝》,《辽海文物学刊》1989年01期。

⑧基本表现的应该是22°幻日。

⑨具体论证可参照近期拙论《太阳大气光象视角下的中国早期艺术、信仰和神话问题研究》及《文明之光——古都郑州探索与研究》,北京:科学出版社2015及《兰轩谈古》博客的部分最新内容。

⑩有时又可以是幻日神的造型。

(11)太阳高度较低时,太阳22°幻日有时会有较为明显的菱形的样子。顺带说明图九:2只是比拟为神鸟,但并不是神鸟实形,不过其与图十:1、2、3、4 确是很象的。

(12)陶寺遗址出土有龙山时代的铜蛙。

(13)单一神人或神兽也对于基本不同的太阳大气光象。单一的神兽其冠的部分及神兽眼睛、鼻子特别是印堂以上的部分基本对应于良渚文化类统一于太阳大气光象的神人神兽组合的神人部分。

(14)林巳奈夫著,杨美莉译:《中国古玉研究》,台北:台湾艺术图书公司,1997。

(15)菱形太阳在自然界很是常见,卜辞中就有这样的写法。高庙文化及其以后的历代先民非常重视它,经常采用之来表示太阳,还有一些文化还把它与海内克弧组合起来形成近似“田”字形或中间十字形的菱形予以表示。崧泽文化、良渚文化早期先民经常绘制太阳光气,太阳中心就常用菱形,这一菱形太阳及附近光气与良渚文化“蚩尤环常饰式”神兽无论外形还是内涵方面均高度相关,只不过在良渚文化中这类神兽多是作为幻日神予以体现的。

(16)方向明:《由潜山薛家岗的三件璜形玉器谈起》,张宏明等主编:《玉英溯源——安徽历代玉器研究文萃》,黄山书社,2015。

(17)详见拙著《文明之光——古都郑州探索与研究》,科学出版社,2015及《兰轩谈古》博客的相关最新图示。

(18)花地嘴朱砂陶瓮之神。

(19)《左传·哀公六年》载:“是岁也,有云如众赤鸟,夹日以飞三日。”后因以“赤鸟夹日”为不祥之兆。《三国志·魏志·管辂传》曰“有鸣鹊来在閤屋上”,裴松之注引三国魏管辰《管辂别传》曰:“赤鸟夹日,殃在荆楚。”由此观之似乎宗日文化的“两鸟-圆”图案也有可能是对《左传·哀公六年》所述的气象造型,不过考虑到古人对于常规太阳大气光象、太阳角光处的结点及附近光气的关注是传承有序的,所以本人还是倾向于否认该“两鸟-圆”图案的《左传》之论。

(20)当然,从图七:25、26 及图八看,太阳光柱及附属光气或及相关晕弧应是晚期所谓圭的来源,并且高庙文化已开始出现有翼太阳神了。

(21)台湾《故宫学术季刊》,第20卷04期。

(22)有的还作为神人神兽本身的一部分。

(24)冯时:《祖槷考》,《考古》2014 年 08 期。

(25)高崇文:《楚“镇墓兽”为“祖重”解》,《文物》2008 年09期。

(26)虽然晕弧、光气和羽翅是可以相通的。

(27)最近石家河遗址出土了全形的玉虎。

(28)石家河文化中也有以头顶的“肖像性”特征与对应太阳大气光象的“介”字形冠互相融合的现象,这类造型可视为是低冠。

(29)从凌家滩虎头璜、龙凤璜看,虎也可以用于表现幻日。另外,中国早期艺术史中,太阳神或太阳大气光象之神也有众多是以鸟的造型予以表现的,半坡类型中的太阳神有的是人面鱼身,像半坡陶盆中的所谓“人面鱼纹”图案,有的则是虎面鱼身,不过具体却是用来表现真太阳光气“结点”的。

(31)图二十二:5的“人”字形冠,有学者认为是羊角(详见王青:《镶嵌铜牌饰的初步研究》,《文物》2004年05期;《镶嵌铜牌饰的寓意诸问题再研究》,《东方考古》2012年 09期;陈小三:《试论镶嵌绿松石牌饰的起源》,《考古与文物》2013年05期)。实际这一造型是神面最为常见的具有悠久历史的“人”字形顶。“人”字形对应的太阳大气光象有太阳22°晕内外之分。在神面之首的这类“人”字形顶,具体对应的太阳大气光象应是太阳22°晕上端外凸帕瑞弧,即Sunave parry arc。其实铜牌饰神面之冠象饕餮面部中心鼻子方向的造型一样,均是对应相似的太阳大气光象的。当然从本文图十一看,商早期饕餮主体以至中期的一些饕餮,其面部尤其是四角的羽翅造型及整体结构确定无疑来自红山文化勾云形玉器,而勾云形玉器又确切无疑地来自太阳中心及相关的海内克弧等,有的还包括太阳22°晕的下切弧及幻日之类的太阳大气光象。

(32)实际象征的是太阳及相关大气光象。这一案例有助于确切地证明有的“纺轮”的太阳天文学意义。

(33)见拙作《论大河村遗址一件特殊彩陶上的神圣图像》,《炎黄文化》2015年 10期。

(35)商朝之“商”字、“帝”字同样是取形于太阳大气光象的,所以商人也是一个高度崇拜太阳暨上帝的朝代。

(36)陈小三:《试论镶嵌绿松石牌饰的起源》,《考古与文物》2013年05期。

(37)饕餮的重要变迁之一事实上主要是在早期勾云形饕餮的基础上增加了龙身而已。

(38)勾云形玉器与太阳大气光象之海内克弧及真太阳高度对应,有的勾云形玉器对应的太阳大气光象中还包括22°幻日、太阳22°晕之下切弧。商早中期一批饕餮纹与对应于真太阳、海内克弧、太阳22°晕下切弧的太阳大气光象的双目勾云形玉器高度关联,龙山时代石家河文化、山东龙山文化、山西等地龙山文化有关神人神兽造型额头以下的有的大概对称的羽饰蕴含着与勾云形玉器对应的海内克弧的部分。相比较而言,商早中期这批饕餮纹与红山文化勾云形玉器更肖似,而与龙山时代以来的神人神兽额头以下的大概对称羽饰部分相似度低一些,虽然勾云形玉器及龙山时代以来的有关神人神兽纹都与真太阳及海内克弧等太阳大气光象都有关。

(作者单位:河南郑州市文物考古研究院)

[责任编辑 赵建春 孟昭勇]