李子琳:别人家的孩子,我的师姐

文-寇雨琦

图-管荫尘

李子琳:别人家的孩子,我的师姐

文-寇雨琦

图-管荫尘

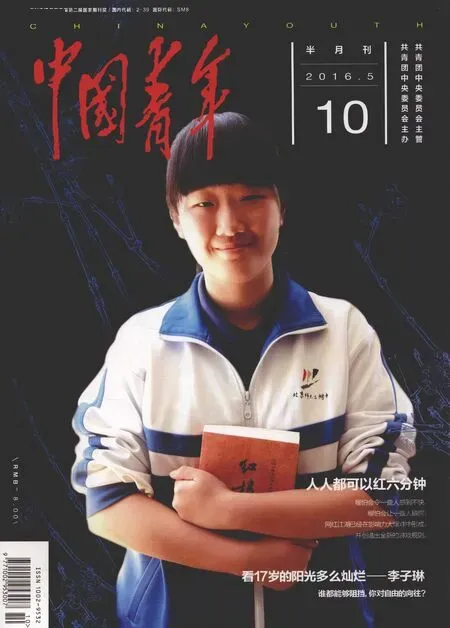

中国诗词大会上有一个风光八面的才女李子琳,她临阵波澜不惊、沉稳大方。李子琳读高二,采访她的是同校高一的师妹。看看17岁的阳光是多么灿烂--

去高二9班约采访,忍不住地向里探头。她笑着走来,那便是李子琳。

印象里她还是舞台中央,那个白衣红裙的姑娘,位高且遥远。在央视"中国诗词大会"第一季的舞台上,她一身白衣红裙,被称为"国学才女"。她现场接招主持人董卿的"飞花令",自信的表现与丰厚的积淀惊艳全场。十场比赛,四次成为擂主,并在总决赛中获得亚军,是整台节目中出场答题次数最多的选手.

她坐在我面前,阳光般的笑容,穿着和我一样的校服。说笑中,感受到的大概是"亲和力"。亲切让距离有了温度。

同学们戏称,李子琳就是典型的"别人家的孩子"。的确,在2014年的北京中考中,语文满分,总成绩570分(满分580分)。高一时,她和同学一起参加北京电视台的《状元榜》时,曾取得六连胜的佳绩。

完美的秘诀有哪些?李子琳提到了诗词--诗词中无穷的自然和人生的哲理,使她学会在纷繁的事情中沉静自我,在学习的道路上不断前进。

灵动何妨稳,其人静亦忱

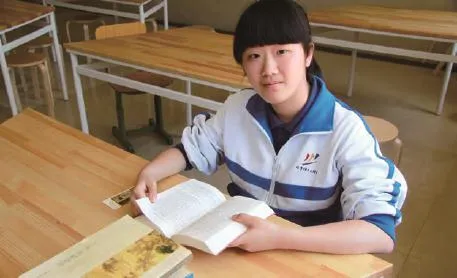

在台上,她沉着冷静,简直就是大写的"稳"。而在宿舍老师眼里,她最大的不同,是从来不扯闲话,看到她的时候,手中必捧有本书。

可她并不是我们想象中,那个不食人间烟火的"才女"。

李子琳的同学说起她:提及才女,脑海中的那个身影应该是执一条手帕或是轻罗小扇,双眉微蹙,倚窗外望的。可李子琳并不需要这样的身影--她不会在生活中饮诗餐词,不会赋予自己一种纯粹古典的生活,但即使是在她捧着iPad点点戳戳的时候,你也能感受到她那种腹有诗书气自华的气质。

"在《中国诗词大会》的舞台上静如止水的她,真的很难让你联想到平日里那个跟你有说有笑,时不时还捉弄你一下的女生。如果说阳光、空气和水赋予了她活泼的性格,那么诗词就一定是那个塑造她沉静内心的元素。"

"她让我印象特别深的有两样。一是心细,哪个同学心里难受,她就突然变成知心姐姐了。有时候我安慰别人,她还会告诉我怎么安慰更合适。二是正经,其实她平时也疯疯癫癫的,但该正经的时候特别正经,是个让人觉得什么时候都拿的出手、站的出来的人。"

李子琳还悄悄透露,她在台上的沉着,其实部分原因是因为紧张哦。她也有担心的环节--看图猜诗句,不因为别的,看不清啊......

一次,李子琳观赛,仅看见图片上出现了一个"山头",台上选手便猜出了"两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山"。

"我实在是惊讶啊,后来我就去问他,怎么就猜出了这句诗。他说'你看啊,那山上有一只猿猴啊'""啊?我只能看见一个小黑点啊......"才女内心也崩溃。

腹有诗书诵,出口自成章

问及如何背下这么多的诗文,李子琳强调了"成诵"二字。

大家背诗文,可能会像背课文一样,根据逻辑来记忆,背着上句一边想着下句,时不时的就挂在嘴边了,却死活想不起来某一个字。

"我通常在理解后,会以诵读的方式来背诗,要能成诵。"李子琳解释,就像提到"床前明月光"的时候,你肯定能自然而然地脱口而出"疑是地上霜"。这样记忆,诗词才会长在你身上。

"并不是像佛家背佛经一般,飞速的反复读。儒家诵读不讲求速度,背一首诗,我大概会每天早上读两遍,大概需一个星期。有时我也会吟诵出来,带着韵律去背诗。"

"当然,即使背得再熟也可能忘,重复是非常重要的。"

说起自己的诗词情怀,李子琳说,像许多唐诗中的经典,大家都耳熟能详,几乎从小就长在了生命里,在还识字不多的年纪里,便已烂熟于心。

"那么有没有一句诗,是你在有一定积淀后,渐渐理解而最为受打动的?"

她提及了两首诗。

一是杜荀鹤《春宫怨》的颈联和尾联:"风暖鸟声碎,日高花影重。年年越溪女,相忆采芙蓉。"

"历来写宫怨的诗很多,可这四句却会给我一种温暖的感觉。在风和日暖中,面对这样美的春景,好像什么愁怨都会消散,就会回忆起那些美好的事情来......"

二是张祜的《何满子》。"故国三千里,深宫二十年。一声何满子,双泪落君前。"。

"整首诗的自时间与空间的巨大跨度而起,写作者在遥远的他乡空耗二十年。忽而所有的悲戚凝聚在《何满子》这一个点上,给我一种宕开的感觉"。

自幼入学堂,往复至今朝

李子琳从小接触国学,在爸爸的带领下初识诗词,之后一直参加国学堂课程,自九岁起,习四书五经、诗词歌赋,直至如今。

那该是怎样一种情景?

"东方既白,宿舍尚封于沉睡,她已在楼下借灯捧卷、书声琅琅......"不,这是励志故事中过于刻意的鸡汤。李子琳的生活,没有过于夸张的渲染,显得真实、简单而规律:每天六点二十左右起床,晨读诗文,一天的学校生活结束,睡前再读。

九岁,每天一个小时,到今天,一个简单的计算--已然是两千五百余小时,那是我们错过的九千万秒。

国学至高,是情怀是志向是信仰,但对于李子琳,或许是入骨的习惯。

"那么小的时候,其实真的没有什么经典、传承的概念,就是一个接受的过程。要说对国学的感觉,那肯定要在有了一定量的沉淀之后在出现的。因为了解得多了、走进去了,所以离不开了;因为离不开了,所以走得更深了--这之后就是一个不断深入的良性循环了。"

她令人赞叹的国学功底,便在这一日一夜间堆积,如同稀疏落雪不停歇,不知觉间已白了天地。令笔者最是自叹弗如的,也是在这"每日每夜"四字上:那是一种不可打破的习惯,不需十年寒窗,而是像吃饭睡觉一般自然。看似简单,却成就了她日渐脱颖而出的与众不同。习惯使然,细水长流,融入生命,如同水之溶于水中。

写诗填词,不在话下

"多年积累儒家的经典,会不会影响你自己的思想也倾向于儒家呢?"

"受儒家影响是很深的,读到的时常会感觉,那就是智慧。孔子的思想不仅是一家之言,许多道理是先人们长久积淀下来的生活智慧,而儒家则把这些道理说出来、传下去。毕竟我们生活在这样一个开放的时代,从小就受到各类思想或多或少的影响,自己的思想是不可能固定于儒家的。尤其儒道两家思想早已扎根于中国的传统思想哲学中,成为我们每个人的一部分。"

"你的理想是什么?也与国学紧密相关吗?"

"我想,我以后会研究古代文学。未必是计划好的一种职业,只是想在这条路上,走得再远一点、深一点。"

也曾有同学问:"对你而言,国学的意义在哪里?"

她说她也说不好,"这本身就是一个没法回答的问题"--旁人可以列举出一条条答案,但对她自己来说,这一切不过是自己一种最普通的生命状态。国学不能当饭吃,但毕竟,生命不仅限于吃饭。

最后......你以为小才女单凭诗词的记忆力取胜吗?那便大错特错了。她平时酷爱诗词创作,已经积累了二百余首作品。且与读者分享二三。

浣溪沙

春色未曾上小楼。也随风起下帘钩。睡长帘底篆烟留。

鸦影啼惊眉上月,漏声滴破镜中愁。无人同上木兰舟。

浣溪沙

梅子摘青闲煮雪,乱红飞尽不开门。珠帘风动却疑君。

浪淘沙·三月晦日送春

花落不由人。莫遣沾巾。衔杯却敬去年身。箫鼓早将春社散,几个归人。

桥外复梭巡。谁掩重门。东风慰我未招魂。寂寞画堂春不驻,斜月黄昏。

忆江南

云中信,早到洛城西,燕蹴东风鸣珠箔,花随春色上人衣,唯有锦书迟。

无题

萧萧风动暮云愁,驻马寒江忆旧游。十载咸阳都一梦,何人乘月渡瓜州。

责任编辑:赵涛