售卖死亡的人

刘醒

当我们站在生死的角度,用不同的视野来看待同一件事情的时候,它或许会成为一种成长的体验,看见自己被面具、习惯和防卫心阻隔。这个世界终究无法被解释,只能被体验。

空气有点潮湿,泛着霉味。

我在一束顶光里坐着,感到平静。屁股下黑色传送带上的人形投影,提醒我:该躺下了。我看了看传送带的尽头——焚尸炉的锈色铁门,忽然觉得如果就这样平静地“死去”也没什么不好。于是传送带下硌着脊梁骨的连动滚轴吱吱呀呀,把我送进了炉子,眼前一片灰白。一束“火苗”蓦地腾空,熊熊“烈焰”在周遭噼噼啪啪蔓延开来……

两分钟前,在焚尸炉不远的一间密室里,我与9个陌生人玩死亡游戏。

他们来自全国各地,有公益志愿者、推销员、金融从业者、媒体人、学生以及绝症患者。但这些社会身份,除非自己刻意强调,其实也没人关心。我们要在两个小时里,通过十二轮游戏“杀死”对方。其实到最后,房间里一名幸存者也不会有。这是结局只有“死”的游戏,就像人生。

“投票结果出来了”,游戏开始不久,从密室幽暗的天花板上传出声音:“刚刚大家凭借对彼此的印象,因为不喜欢对方的长相、声音、态度等,选出了第一位死者……10号,请站到房间中央。”

“10号”是个孔武有力的高个儿,昂首挺胸站定,呷了口矿泉水。

“你是这里最不受欢迎的人,大家评价你自大、狂妄、自我,有什么感想?”“天花板”问。

“麻木。”

“即便最不受欢迎,你是否要向大家陈情,试着获取一次求生机会?”

“当然要!”

“各位,请刚刚投‘死票的人,转动椅子背对10号……好,如果10号的陈情让你改变心意,请将椅子转回来。目前认为10号该死的人数是5人,票数刚好过半,只要有一人转身,10号就能生还。但权力将反转,10号有权挑选在座9人中任何一人替他去死。好了,10号,请陈情。”

我就是背对10号的人之一。只要有一人转椅,我将立马从猎人变成猎物,因为10号那不超过5句话的说辞,着实不能令我改变心意。但有位戴眼镜的女大学生,轻轻转动了椅子。

“5号,请问你为什么改变选择?”天花板问。

“嗯……就是……跟随我的心吧……”

“10号,你获得了宝贵的生存机会。现在你有权挑选其余任何一个人,代替你死,请说出他的号码。”

一阵沉默。我甚至能感到10号傲慢的眼光,在脊梁骨上来回扫视。

“我选5号。”

忘恩负义!5号女生大张嘴巴,一脸诧异。

不知道躺在焚尸炉里时,5号会想什么。听说,她是唯一一个在火炉哭的人。

—— 这是位于上海的“醒来”死亡体验馆。在开馆的第3个月,我来体验,并采访了它的设计者们。

床帘拉上的一瞬

两人都喝醉了。黄卫平从兜里掏出2万元,拍在桌子上:“兄弟,和我说句真话吧,就一句,钱归你!”那是2008年,发现有十几年交情的老朋友欺骗自己,黄卫平不生气,纯粹迷惘。没多久,在国外留学的妻子发来信息:我们离婚吧。因此当汶川地震后,黄卫平跑去救灾,心里想的是干脆“就地牺牲”算了。

他不差钱,十年前做化工买卖,攒下不菲家产。本也想学人家“高雅”,打打高尔夫、骑骑马,却总是隔阂。从此明白:自己再有钱,也进入不了那个世界。于是转而向下,和一群狐朋狗友沉迷感官刺激。

在汶川,黄卫平没“牺牲”成,反而因为特爱聊天,又学过两天心理学课程,当上了心理咨询队队长,治下六七十人。灾区每分每秒都有生死,见太多了,黄卫平忍不住自省:我好像是个好人,那活着有什么意义呢?回上海,他组织了个“手拉手临终关怀NGO”,陪绝症病人走人生最后一程。

老黄纸醉金迷那几年,丁锐在杭州热血着呢。他从一名服装设计专业毕业生,转战广告行当,混大公司、混电视台、开公司,一度当上影视导演,客户遍及数十个省级电视台。30岁出头,“挣够了一辈子的钱”,却发现——拼了整整10年,登峰后却一下子不知道还能干点什么了。于是跑去上海租了块地,请各门各派的心理学家、佛道信徒、精神病专家等“怪力乱神”,每日辩法论道,探讨人生,如此度过两个整年。

一天,“道场”来了个憨厚大叔,自称去汶川救过灾,正做临终关怀。来人正是老黄。丁锐觉得有趣:你做这事儿有什么意义?老黄捡些社会道义、人生价值说个没完。丁锐打断:“说人话!”老黄挠挠头:“不好意思,给领导汇报习惯了……其实就想找人陪我玩儿。”于是,丁锐加入了老黄的NGO。

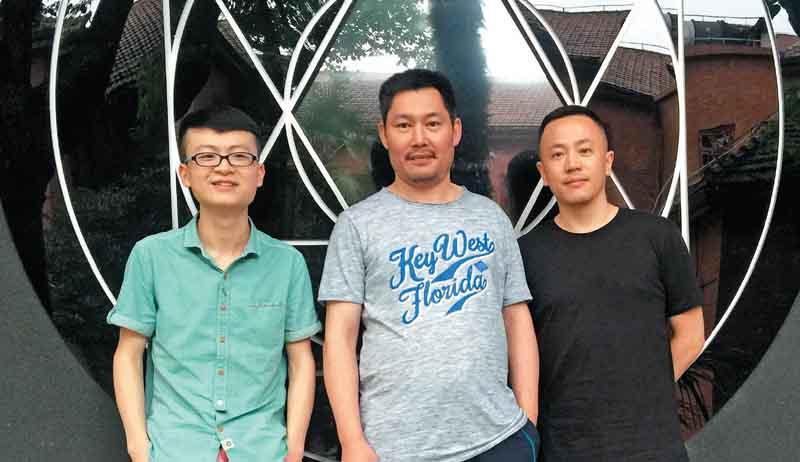

“醒来”死亡体验馆三位创始人:莫里斯、黄卫平、丁锐(从左往右)。

黄卫平做了5年临终关怀志愿者,故事特别多。有个陈姓病人得胃癌,妻子一进医院就呕吐,不想来看他,也不让女儿来。于是两口子商量好:一个管生,一个等死。弥留前一个星期,陈爸爸已经不能吃东西了,但每天捧着一只苹果。一天,他把苹果给老黄:“我这辈子能说的祝福,都说给苹果了,麻烦你交给我女儿,看着她吃下去。”老黄去了,还录了像。但陈爸爸不看录像,也不再理会任何人。三天后他走了,留下一句话:“我不恨了。”

丁锐入行没多久,陪医生向一位高中男生宣布他患癌母亲的死讯。病房里有6张床,男生母亲的床位在房间尽头。医生话音未落,其余5张床同时把床帘拉了起来。从丁锐的角度看,就像步伐统一的仪仗队。

人死了,但不同的故事留下来些相同的东西,作用在寻找人生意义的黄卫平和丁锐身上,让他们备感无力。直到有一天,他们明白那些东西是什么:“生离死别对于人生不是什么大问题,冷漠才是。”

于是,他们开始做“醒来”死亡体验馆,试图通过提供对死亡的体验,“让我们回到床帘拉起来的一瞬间,通过相遇、探讨对死亡的了解,来感知生命。我们不想让人那么冷漠,不想因为恐惧,而让人屏蔽死亡。”

——没被说出来的话是,人生本也是场结局只有死的游戏。

空白炉子

死亡体验馆的概念,最为流行的是韩国。由于社会压力大,自杀的年轻人多,韩国人希望通过体验死亡来思考生的意义。其流程多为写遗书、躺棺材、自省。国内引入时,也大多复制这一模式。有些体验馆甚至就在大厅里摆副翡翠镶金大棺材,人们嘻嘻哈哈往里面躺一躺了事。

老黄和丁锐希望他们的“死亡”更趋真实。两人走访了上海几乎所有的殡仪馆、火葬场、墓园,和太平间的仪容修缮师交朋友,在几百具尸体旁喝茶……为了得到最强烈的“死亡”感,他们甚至设法取得民政部门特批,跑去上海最大的火葬场——益善火葬场,躺了次真正的焚尸炉。

丁锐先躺进去。铁门一关,能制造一千多摄氏度高温的喷火口杵在脸上。鼓风机一吹,炉子里骨灰飞扬,让人呼吸困难。控制铁门开关的按钮还一度反应慢半拍,怎么戳都打不开铁门。

从炉子里爬出来,丁锐身体里残留了一种放空的体验。黄卫平也是如此。他们捕捉到这个少有但共通的感受,将濒死体验的最核心提炼为“空白”。于是他们决定,“醒来”要围绕“空白”,建造有关生的思考。

因此,除了利用炫酷的设备、逼真的装置模拟死亡,他们还希望引入丁锐“道场”式的辩论,在一个密闭空间里,通过问题设置,在极短时间内释放十几位陌生人的底层人性,通过人性的激烈对撞,模拟社会人生,然后再迅速剥夺掉这份“复杂”,从而让人抵达死亡时刻的“空白感”。

场馆筹建了4年,但他们并非每天都泡在工地当监工。事实上,大部分时间老黄和丁锐都泡在一起“谈人生”。例如,这天他们本约定去场馆搞装修,忽然老黄提出自己心情不太好,大家就立刻放下活儿,坐下来研究“老黄为什么心情不太好”,有时讨论要持续数天。最终,老黄“心情不太好”,被细细拆成“哪里不好”“不好能分成几个层次”“每个层次的可能原因是什么”……直至挖至逻辑的最底层。

最终,这些探讨被融入死亡体验的各个环节,尤其是人性对撞的“讨论”环节。问题层层递进,从“遥远战场上是否折磨恐怖分子无辜的女儿”到“绝症朋友想安乐死是否支持”再到“父母患不治之症你是否放弃治疗”……由远及近,逼得游戏参与者退无可退,只好整个剥开伪装、放下面具,将赤裸柔软的人性呈现出来。

以死亡为背景本就是置人于绝境,作为游戏设计者,自己心里不能有阴影和尚未解开的疙瘩。四年“论道”,他们“消灭掉心里的所有欲望”。如果说对未来有什么企图,受洗皈依基督教的老黄说,如果有100亿元就修教堂,“与更高的境界共鸣”。

只是没想到,残忍地剖析自己,反倒是这桩买卖里最容易的事。

死亡IP

国内缺乏生命教育,避讳谈及“死亡”,甚至与迷信挂钩,从不认为思考死亡有意义。建馆之初,丁锐设计了套“闪闪发光”的筹款路径:民政部门、殡葬行业、民企500强、产业基金、媒体曝光……但等两人抱着PPT四处兜售,却“被别人劈头浇上一盆狗血,而且在长达两年的时间里,一盆、一盆、再一盆……”

虽爱聊天,但不擅演讲的老黄甚至上了一档路演节目,准备了一夜台词,设想各种盘问和刁难,事前紧张得双手发抖。但评委们根本就没让他说话,笃定断言:“我觉得人们不需要这种东西。”是的,那些甚至正引领一个个行业的商界大佬,竟不去问问这个做了5年临终关怀的人:在死亡面前人们究竟需要什么。

两人只好把启动资金极度压缩,并在丁锐搭建的网站上发起众筹。3个月,180人掏了22万元。筹到钱后,公益界、商界突然又有了“兴趣”,质疑“公益为什么收门票”“体验能不能承担生死命题”?

虽然提问者未必真想知道答案,但从2013年起,“醒来”建起网站、开通微信公众号,日更一文,喋喋不休地讲老黄们脑袋里的故事和哲理。以至于3年后,有个“生命样本”的专栏竟写了足足100篇,记录下100个普通人的生命故事。他们正联系出版社出这本书。

2016年4月4日清明节,“醒来”死亡体验馆开馆,票价444元。巧合的是,场馆筹备了4年,耗资400万元——都是“4”。地址选在了上海1911年建的老建筑,建国前是孤儿福利院。老黄当初来考察,一眼就相中了:“这地方阴气重,挺适合咱们。”

以前,老黄们以为“怀胎四年生下哪吒”,事儿就完了。不料,故事才刚刚开始。

开馆第52天,他们收到一封投诉信,认为体验没有传递“应有的正能量”。“醒来”这类产品的难点在于个性化定制服务不能标准化。

一天2场,每场3小时,每场12人,每个人都有自己的隐秘和预期。让每个人都满意,基本不可能。而作为唯一的主持人,丁锐要在精神高度集中的6个小时,引导、跟踪、梳理、总结现场每个人的表现和特质,这样的“特异功能”也只此一人具备。

当体验不能标准化、服务不能批量化,“醒来”不是可复制的商业模式。一系列的影响则是,规模不能扩展,营收受限(每天最多两场票房收入)……

那以“醒来”为IP设计周边产品?当然可以。100场体验就有1 000个用户故事,这是多么庞大而鲜活的“死亡IP”,做电影、出书、开发游戏等,前途广阔。但目前却还不能实现。“太累了”,丁锐开玩笑:“一回家就瘫在沙发里,舌头耷拉在一边,连睡觉的力气都不够……”

好消息是,开馆3个月,“醒来”已经仅靠卖票就能养活自己,来体验的用户再没有抱着体验鬼屋的心情来,甚至有不远千里慕名而来的游客。北京“盗墓笔记”嘉年华一位负责人悄悄来体验,现场没什么评价,回去后一天骂三遍团队:“你们看看人家‘醒来,就3个人,把体验做那么深刻!”

最近,丁锐去了趟北京,接触了些VR、游戏团队,希望尝试通过技术手段,在线上“复制”一个死亡体验馆,将“醒来”对死亡和生命的哲学思考,通过游戏传递给用户。例如,“要不要折磨恐怖分子无辜的女儿”式选择,可以让玩家浸入逼真的场景:折磨,或许可以救100人,但小女孩因恐惧而颤抖的样子又那么真实……

“醒来”处在特殊行业,又刚刚起步,困难在所难免。老黄摸出包“中华”说不要着急,“这个世界终究无法解释,只能被体验”。