金马奖最佳编剧鸿鸿:杨德昌也很想拍《色·戒》

河西

李安的《色·戒》你一定听说过,其实杨德昌也很想拍《色·戒》,金马奖最佳编剧鸿鸿还帮他写过一个剧情大纲,跟李安的版本很不一样,这个剧本一直搁着,一直搁到后来他觉得时机不对了,就没有拍。

杨德昌

台湾著名电影导演,作品《牯岭街少年杀人事件》获第28届台湾金马奖最佳作品奖。2001年作品《一一》获得戛纳电影节最佳导演奖。2007年获得台湾金马奖终身成就奖。在世界影坛享有盛誉。2007年去世。

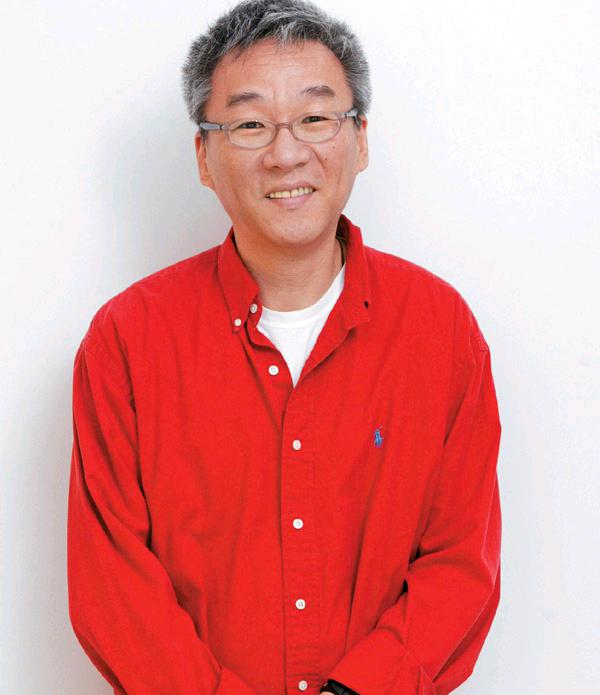

鸿鸿,台湾文坛一颗奇异的果子。

他的名字,你可能会感到陌生,可是如果我对你说《牯岭街少年杀人事件》《独立时代》《恐怖分子》,鸿鸿都是编剧之一,并凭借《牯岭街少年杀人事件》荣获台湾金马奖最佳编剧奖,你是不是会对他有多一分了解?

本名阎鸿亚的他,是台湾最重要最活跃的诗人和电影工作者之一,曾至云门舞集习舞,又师从赖声川学戏剧,毕业后担任杨德昌导演的助理,参与了杨德昌最重要作品的制作,可以说,他是杨德昌身边最了解杨德昌的那几个人之一。

作为杨德昌的继承人,迄今,他已担任过四十余出剧场、歌剧、舞蹈的导演,他拍摄的电影作品《3橘之恋》《人间喜剧》《空中花园》《穿墙人》及纪录片,很明显有着杨德昌电影的影子,关注社会世情,探讨的是复杂的现代人际关系,疏离与冷漠,却常常带着鸿鸿本人特有的风趣幽默,在后杨德昌时期的台湾影坛,可以说是独树一帜,曾获芝加哥影展国际影评人奖和法国南特影展最佳导演奖。

当上杨德昌的助理

南都周刊:您怎么成为电影导演杨德昌的助理的?

鸿鸿:赖声川是我在大学里的指导老师,因为赖声川跟他很熟,那时候我想学电影,就请老师帮我介绍,他把我介绍给了杨德昌。

南都周刊:之前有看过他的电影吗?

鸿鸿:有啊,每一部都看过,因为台湾新电影每年出两三部,对于整个台湾文青来说都是朝圣。

南都周刊:那时候侯孝贤已经拍了一些了?

鸿鸿:侯孝贤要晚一点。台湾文艺片来讲,杨德昌算是带头人,他拍了《海滩的一天》,很多人被吓到了,台湾电影居然能拍到这样的程度?很多人觉得不可想象,对当时人们电影观念的冲击是非常大的。之后就形成了一个良性的竞争,大家都非常拼命,想拍出自己风格的电影。

南都周刊:剧本有参与么?

鸿鸿:没有,完全就只是助理导演。直到《牯岭街少年杀人事件》我们才开始合作剧本。

南都周刊:怎么为杨德昌写作《牯岭街少年杀人事件》及《独立时代》电影剧本?我看到的资料,《牯岭街少年杀人事件》是赖铭堂、杨德昌、杨顺清和你四个人一同编剧的,这是怎么分工的?谁写的第一稿?

鸿鸿:我们编剧的方式都是一起讨论,杨德昌,还有他的副导赖铭堂、我的学弟杨顺清和我一起。我负责资料收集,我去图书馆印了当时所有的报纸,那一年相关的社会事件,我把资料找来,大家一起看一起讨论。整个架构讨论完,每一场戏都做了一个相当细致的讨论,我回去有点像是一个记录的人,把大家讨论的结果整理成一个剧本,这算是第一稿。之后针对第一稿又做了很多的翻新。

南都周刊:最后拍出来的和定稿的剧本差别大么?

鸿鸿:有差别。因为杨德昌的习惯都是他在实际拍摄当天或者前一天会自己重写那一场的对白,像我们讨论的时候我写的对白都是给工作人员、演员作参考,让他们知道这一场要拍什么,知道角色是什么状况。之后到了现场演员会拿到新的对白。对于杨德昌来说,那个更精准,是根据当时拍摄的场景、镜头运动等等做过调整的对白。

南都周刊:从杨德昌身上你学到了整个拍电影的流程?

鸿鸿:是,从编剧到技术上的事情,从他和很多技术人员合作中间我学到了很多。

南都周刊:可惜他去世了,年纪也不能说很大。

鸿鸿:对,因为我觉得他还很年轻,他应该能拍出很多更好的电影。得知他去世消息,我很震惊。不过那个时候他已经住在美国了,和台湾其实非常少联络,包括他经常合作的剪接师陈博文,后来我拍的电影都是陈博文剪的,连他都说他没有杨德昌的消息。

南都周刊:他私底下在生活中是不是个比较低调的人?

鸿鸿:对,而且他很不喜欢媒体,我在他身边的时候,很多时候其实就是他的公关联络人,记者有什么问题他都让记者找我。我以前当过电影记者,我知道记者需要什么,记者也比较信赖我,因为杨德昌他和记者常常一言不合就会起冲突,那我在中间就可以避免这种冲突。

杨德昌与张爱玲

南都周刊:杨德昌好像也很喜欢张爱玲,张爱玲是你喜欢的作家吗?

鸿鸿:张爱玲当然是一个非常非常厉害的人性观察者、小说家,我也非常佩服她写的小说,但是我个人没有那么亲近她,可能是个性的缘故,她的作品不是没事可以翻翻来看的,而是非常残酷,读她的小说你不会感觉舒服喜悦。

我觉得这种这么辛苦地去剖析社会与人,会和杨德昌观看世界的方式接近。杨德昌看不起所有的小说家,但他很欣赏张爱玲,其实我在跟他的时候,他就很想拍《色·戒》,我还帮他写过一个剧情大纲,跟李安的版本很不一样,只是杨德昌想来上海拍,但那时候在上海拍片有困难,还没有开放,所以这个剧本一直搁着,一直搁到后来他觉得时机不对了,就没有拍。

我觉得张爱玲对台湾很多人的影响,是文体上的影响,所谓“张派”,那样的语言风格我看多了她的徒子徒孙写的,也觉得挺腻的。我也不是那么欣赏,也不想受她的影响。她的语法和文笔是从张恨水那种通俗小说中提炼出来的,刚提炼出来的时候有一种新鲜感和力道,但你再去模仿就等而下之了,反而还不如张恨水。

南都周刊:刚才你提到《色·戒》,其实它在张爱玲的小说里并不是一个很重要的小说,为什么台湾导演们,包括杨德昌会这么重视这部小说?

鸿鸿:我觉得张爱玲其他的小说根本不能拍成电影,因为她写得太满了。《色·戒》因为它很简单,留了很大的空间让导演去思考、去发展,它有一个很漂亮的架构和一个很漂亮的悖论,透过这个机关你可以把很多东西挖出来。所以大家是对她创造的情境很感兴趣。但她又没有写死,里面的人物都写得吉光片羽,可以用你的方式去缝补它。

南都周刊:你对李安的电影怎么看?

鸿鸿:他早期的电影我不觉得有多厉害,就是一个挺用功、蛮中肯的导演,《喜宴》也拍得不错。但是就我而言,真的是《色·戒》之后我承认他是一位大师,不论在艺术还是叙事方面都是非常厉害的大师。当然《卧虎藏龙》也很厉害,但是《卧虎藏龙》我觉得它其中有一些东西还非常粗糙。他早期的电影,像《饮食男女》,现在再回去看,我会觉得它的对白非常电视剧。但是他到后来真正有了一种自觉,我觉得他的成长还是很大的。加上他自己也非常用功,非常肯干,其实艺术这种东西真的是99%的努力,努力下去就会见诸成果,我觉得李安的仔细和努力真的是和侯孝贤、杨德昌、蔡明亮一样,每一个细节都是极其讲究,最后结果证明了他们的努力是有价值的。

南都周刊:你之前写的《色·戒》剧本,和李安的比较一下,差别在什么地方?

鸿鸿:很难比较,因为完全不一样。杨德昌和李安的重点不同,杨德昌在乎人性之间的猜疑和思想的转折,杨德昌设计了很多人物来反映这里头各种各样不同可能的人性。张爱玲的故事还是主干,而他是借着这个牵连出很多复杂的人性状态。李安我觉得他比较回到张爱玲,他也设计了很多周边的人物,但都是来帮助张爱玲这个故事更丰满。杨德昌有一点借张爱玲做一个引子,来讲整个时代。就像《牯岭街少年杀人事件》,那个杀人事件你很难说它就是骨干,那就是个引子,把整个时代带出来。

南都周刊:杨德昌一生拍的电影也不多,他的工作状态是怎样的?一部电影要筹备很久吗?

鸿鸿:因为他是一个灵感非常多的导演,他随时随地都在想新的东西,所以他很难集中精神把一个东西做完,必须通过周围人的辅助、督促。比如《恐怖分子》开拍前,他就已经在想《牯岭街少年杀人事件》,当他想到新的就不想再做手边这个,他想把《恐怖分子》整个丢下来去写《牯岭街》,他的制片和电影公司都要抓狂了。

他是个灵感很多的人,所以要他专注下来,努力把一个东西做完通常都要花比别人多得多的时间。而且在过程中他随时都不满足,就像我和他合作编剧,通常都是我们所有人都觉得剧本已经编完了,但他觉得还没有,他觉得有一些环节可以更精彩,可以多一个转折让观众觉得更有意思,他还会去雕琢。所以他的电影往往都是万事俱备,准备开拍了,他说,不行,再给我两个礼拜,我还要去搞剧本。不到最后关头他不会敲定。他是个超级的完美主义者,所有人都没有办法令他满意的,很少有演员让他觉得满意。

南都周刊:他是不是一定要把每个演员都设计好?侯孝贤则会让演员自己演。

鸿鸿:杨德昌和侯孝贤不一样,他是所有的东西都要设计过、排练过、计算过才能拍。所以他的电影难免比较做作,因为演员没有办法完全消化,有时候会有一些浮躁的痕迹,在讲台词的时候会觉得好像不是他讲的。侯孝贤就绝对不会出现这种情况,他都是让演员自然融入那个状况里,所以侯孝贤传达的讯息往往没有杨德昌那么丰富,因为他没有要求演员做这么多东西,但他的好是另外一种好。

电影与市场

南都周刊:大陆有一种流行的说法,是说台湾电影这些年市场上不是太景气,是艺术电影过于强势。对这种说法你怎么看?

鸿鸿:我觉得不能这么看!不能说艺术电影挤压了商业电影,而是商业电影自己没有拍起来。有一些导演认为都是艺术电影把他们的电影搞垮了,大家都觉得这样的电影很疏离、很难进入,观众就不喜欢看。那就应该拍一些观众喜欢看的,为什么不拍呢?过去几年,台湾电影从《海角七号》开始,又慢慢回到市场,《海角七号》《艋舺》《赛德克·巴莱》,又有很多观众回到戏院,但同时也出现了另一个问题,就是有人觉得这是台湾电影回春了,很多老板觉得拍电影有市场,他们就会对导演有更多的要求,更多的干预,会干预你创作的方向,觉得你应该有明星,你的类型一定要怎样,要学习某一些电影比如日本电影、韩国电影和一些成功的台湾电影,导演反而受到很大的束缚,钱多了反而不自由了。这个没办法,因为电影就是跟钱有关。

南都周刊:侯孝贤、蔡明亮这样的导演,在台湾票房好吗?

鸿鸿:不是很好。但是他们靠全球的票房,全球的小众加起来就是大众。这其实是现在所有的艺术电影的生存之道。

南都周刊:你以后会不会也去拍商业片?

鸿鸿:其实我拍的电影我都希望它们是商业片,我是一个讲故事的导演,我是从做剧场出身,我知道没有故事就吸引不了观众。就电影而言,我没有那么强的艺术片倾向,有的艺术片它不想讲故事的,他想要做很多形式上的试验,我虽然也做一点形式探索,但我觉得我最重要的工作是要建立角色,让观众投入。我希望观众能够投入我的故事。相对来讲,我觉得我是在艺术电影圈中对观众比较亲善的导演,但是对商业电影来讲,我当然不够商业,我没有办法讲别人讲过的故事,我没有办法用别人用过的套路,我还是希望每部电影有我创新的角度,这个就彻底不商业,没办法。

南都周刊:台湾和香港的经济几乎同时腾飞,但是香港的类型电影就很发达,很奇怪台湾为什么在商业电影领域总是无法形成规模。

鸿鸿:其实香港因为他们的片场制度很健全,而且他们真的是用电影来面对市场,所以他们没有任何包袱,他们就是拍电影娱乐大众。他们这方面的技巧,包括制作方面的配合,我觉得都很到位。香港这方面的传承,包括叙事技巧、编剧的磨炼,都是真真经过商业市场磨炼出来的,台湾根本没有这样的环境。我觉得台湾从来没有很好的商业电影的编剧。

南都周刊:对大陆的电影第五代、第六代的导演你怎么评价?

鸿鸿:我觉得第五代导演早期的电影都是很好的,我很佩服,后来因为他们开始发现了这个市场,开始做大片之后,其实我觉得他们的大片还是有所为而拍的,还是有自己的想法去拍的,但是他们开始想着要怎么样花钱。其实电影钱多真的不是好事情,原本只有一个人做的事,现在有一万个人来做,可是原本的想法其实在这个过程中被盖掉了,不是不在了,是被盖掉了,我觉得很可惜。张艺谋的特长就是对小人物心理的把握,一拍大人物,拍《英雄》,就全不见了。