桃子的滋味

马凌

1963年,年届五十的美国加州伯克利大学教授爱德华·谢弗(Edward Hetzel Schafer,1913~1991)出版了大部头著作《撒马尔罕的金桃:唐代舶来品研究》。作为汉学家,谢弗的中文名字当令中国人满意:薛爱华。不过作为海外汉学家,薛爱华又足以令他的海外同行们半是敬畏半是嫉妒。此书考察了唐代的诸多舶来品,涉及人物、动物、植物、矿物、人工制造物,共计18大类170余种,参考文献包括中文典籍161部、丛书类书26部以及各种语言的相关论著数百种,言及体量之巨和挖掘之深,不遑他让,也使得作者借此跻身于伯希和、马伯乐、劳费尔、李约瑟、卜弼德等杰出汉学家之列,并成为20世纪下半叶美国乃至整个西方唐代研究的领军人物。

薛爱华出生于西雅图,受到1929年大萧条的影响,家境艰难,父母无力送他上大学。于是,好学不辍的他花了7年的时间一边打工一边积攒学费,他在洛杉矶公共图书馆的自学成就斐然,包括极难掌握的古埃及语言。1938年,他终于在伯克利加州大学获得人类学学士学位,又去夏威夷大学学习汉语,于1940年获得硕士学位。不过,“珍珠港事件”打断了他在哈佛大学的博士研究,他以语言学家身份为海军服务,并借此机会掌握了日语。战后他重回伯克利,1947年获得东方语言学博士学位,并马上被母校的东方语言系聘用。虽然1949年因拒绝反共忠诚宣誓而与校方发生不快,薛爱华还是在伯克利工作了35年,著作等身,荣任美国东方学会主席,长期编辑《美国东方学会会刊》,并以伯克利最高荣誉退休。

薛爱华的人类学师从克虏伯和罗伯特·罗维,具有广阔的视野和平等的精神。薛爱华的汉学则师承于卜弼德,这位曾在海参崴和哈尔滨生活过的俄裔汉学家对于精读原典有极高的要求,训诂学学养深厚,在中文故纸堆里优游自如。薛爱华继承了导师在语言文献学方面的追求,强调语言学技能和对经典文本的解读,他也的确在语言方面颇具天赋,不仅精通汉语和日语,还通古埃及文、古希腊文、古拉丁文、阿拉伯文、越南文,更不用说法语、德语、意大利语、西班牙语。不过,薛爱华在《金桃》一书的序言里首先感谢“无人能出其右的伯索德·劳费尔”,提示读者留意劳费尔用比较语言学研究物质文化交流的方法带给自己的启示。劳费尔通晓汉语、日语、藏语,曾多次在中国考察游历,精通中国的玉器、瓷器、象牙等物质文化,其《中国伊朗编》是极富影响的杰作。综合以上,薛爱华的汉学研究得以建筑在人类学、民族学、语言学、文献学等共同打造的坚实基础之上,集文化史、社会史之精华,终成就于物质文化交流史。

薛爱华对于中国中古史的研究积累颇深,在《金桃》之前,他已经出版了《唐代传奇中的波斯商人》(1951)、《古代中国礼仪中的朝向问题》(1951)、《合浦的采珠场》(1952)、《南唐史》(1954)、《闽帝国》(1954)、《中国制造学以及传说中的雄黄与雌黄》(1955)、《中国古代的铅色与化妆》(1956)、《古代和中世纪中国的战象》(1957)、《唐代的土贡》(1958)、《中世纪中国的鹦鹉》(1959)、《唐代的猎鹰》(1959)等等论文和著作,涉猎既广、起落有据,因此《金桃》也是他个人治学的总结与延伸。

《金桃》一共有19章,第一章总论大唐盛世,特别是盛世中的外来人物、外来物品和外来文化,从第二章开始分论这些“舶来品”,包括人、家畜、野兽、飞禽、毛皮和羽毛、植物、木材、食物、香料、药物、纺织品、颜料、工业用矿石、宝石、金属制品、世俗器物、宗教器物、书籍。每一章又细分若干节,如《人》的一章包括“战俘”“奴隶”“侏儒”“人质”“贡人”“乐人和舞伎”,《家畜》一章则包括了“马”“骆驼”“牛”“绵羊和山羊”“驴”“骡与野驴”“犬”等。薛爱华一一考证舶来品的文史记载、可能来源、传播轨迹与社会影响,条分缕析而又洋洋大观,无愧于一部小型的唐代外来文化百科全书。本书付梓后,成为海外学者认识中华文明,特别是唐代历史文化的必读书。

中亚名城撒马尔罕有2500年的历史,它连接着中国、印度与波斯,是丝绸之路的枢纽。早在公元前3世纪,亚历山大大帝攻占该城时就曾赞叹:“我所听到的一切都是真实的,只是撒马尔罕要比我想象中更为壮观。”中国最早记载撒马尔罕城的是公元554年的《魏书》,时称“悉万斤”,《隋书·西域记》称为“康国”,唐代时沿用“康国”之称。《旧唐书》《唐会要》,以及宋代类书《册府元龟》和元代史书《辽史》均提及“康国进金桃”一事——“康国献黄桃,大如鹅卵,其色如金,亦呼金桃。”在中外交流史上,这仅是个小事件,可是“金桃”意象却勾起了薛爱华的联想:“西方传说中的金苹果;见于中国古代传说中记载的、生长在遥远的西方、能够使人长生不老的仙桃;而且这个名字还使人不禁想起詹姆斯·艾尔罗依·弗莱克《通往撒马尔罕的金色旅程》以及弗雷德里克·戴流士在弗莱克的诗剧《哈森》(Hassan)中为收入其中的《通向撒马尔罕的金色旅程》谱写的音乐。”换言之,本书之所以用“撒马尔罕的金桃”命名,以其作为唐代中国外来事物的代表,除了真实的历史记载,也不无作者私淑的文艺作品成分。

薛爱华强调:“金桃究竟是一种什么样的水果,这种水果的滋味又到底如何,我们现在已经无从推测了。种种奇妙的传说,使这种水果罩上了一层耀眼迷人的光环,从而也就成了唐朝人民所渴求的所有外来物品以及他们所希冀的所有未知事物的象征。”与坚硬的、依据考古发掘的研究不同,《金桃》给了想象和传说一席之地。“我们将要讨论的并不是真正进口货的魅力,而是在陆地和大海上无处不在的那些商货的魅力;不是真正的黄金制作的礼物,而是以这些贡物为原型而虚构的、传说中的贡品——向往的珠宝和想象的金银制品。”这种兼容并蓄,使全书不仅包含了物质生活史,也有了观念心态史的况味。入手虽然在物,落脚却是在人,是人、是一代代人,用真实与想象,用史笔与文笔,共同建构了“盛唐中国”那最美好的时光。对于熟读《杜阳杂编》《酉阳杂俎》《开元天宝遗事》等古籍的中国学者而言,薛爱华对于这类“野史”材料的娴熟运用,特别是在正统的历史书写之外、融入生动细节与丰沛才情的写法,才是最费思量之处吧。

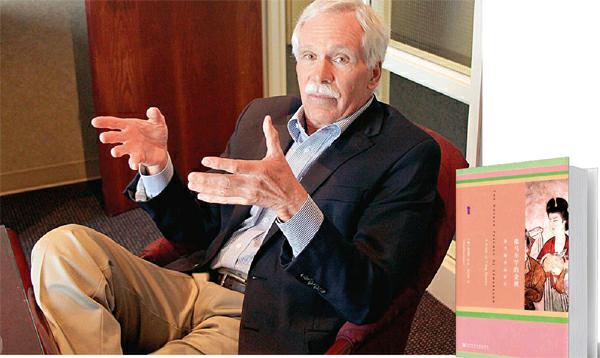

美国加州伯克利大学教授薛爱华与他的著作《撒马尔罕的金桃:唐代舶来品研究》

客观而言,以一人之力修“百科全书”式的著作,难免有所疏漏,而且20世纪60年代以来新的考古发掘和史学进展,也使《金桃》的部分论点需要修正。不过,虽然学术界偶有对于《金桃》的史料错误和不足之处的商榷,却一直未见大规模修正增补的工作,未尝不是一件憾事。《金桃》由中国社会科学院学者吴玉贵耗时5年、倾其心力译出,初版于1995年,书名意译为《唐代的外来文明》,二版于2005年,2016年是此书中译本的第三版。虽然在学界已经是“声名遐迩”,对于普通读者来说,《金桃》的滋味恐怕还不熟悉。时值我国发展“一带一路”,《金桃》对盛世之文化融合的记述,或使今人有更深的领悟。