人民生活

野夫

一

我真正像人民一样,混迹于大理古城人民路之时,已经是2006年的10月。

那时的人民路,似乎还很萧索。多数的瓦顶都长有野草,房屋也多歪斜,如一街的醉汉。美女苏苏带着我们哥几个去一些人家喝茶饮酒,直接就能蹿房越脊,坐在那些瓦楞上俯瞰那条小街上的市井生活。

这样的坊肆到了黄昏,便很宁静;斜阳从苍山上投来残照,炊烟缭绕下的古城,就如记忆中的童年生活,我们仿佛又回到了那个暌违已久的熟人社会。大家晃着晃着,即可遭遇一些新朋老友。随便歪在路边一个堂口喝茶,很快就会加入一些或熟或不熟的面容。彼此交流一下流浪的方向,拱手道别,抑或接着喝酒去。

二

我们常去的酒吧,唤作“九月”。

那算是地处人民路中段的一个老院子,在被改造成九月之前,还有过许多倒闭的过客,以及其他名字。九月的老板是著名的女汉子阿婕,来自北京,算是中国最早一批玩摇滚的时尚女孩。我们这伙人刚去大理的时候,她就已经另外霸占了一个更老的大院。哥们蒲明带着我和默默、赵野等人去她那儿第一次夜饮,美女丽莎等人亦在。

原本狭路相逢的一堆陌生江湖儿女,在我一路生扑胡侃之下,很快就气氛活跃,打情骂俏起来。我的问题是瘾大量浅,滚罢雷阵,才到中场,很快就把自个儿放翻在侧。次日醒来,才听说诗人默默和摇滚阿婕酒到残局时,兀自火并了一场。彼此掷杯飞盘,弄得遍地狼藉,不欢而散。这样的相识,正是应了古话。内心歉疚的我们,次日酒醒,见着阿婕急忙表示惭愧。大家相逢一笑,又仿佛没事一样,开始了接下来无数次的捉杯厮杀。

阿婕去了丽江工作,九月就托给小孟夫妻打理。小孟来自京城,也是个流浪歌手,在滇西北道上遭遇了川妹小薇,男欢女爱,竟然在丽江雪山音乐节的舞台上宣布了婚讯。小孟朴质温良,每夜在九月驻唱,待人礼数周全,一时迷住了大批过客。小薇也算勤勉努力,小两口夜出昼伏,日子原本过得还算滋润。

不知什么因缘,小孟忽然就开始食素。一向寄生于酒色欢场的乐手,不仅未学会嗑药溜冰之类恶习,反而喜欢上护生和打坐参禅之类修行,这已经有些奇怪。但在人民路上,这样的怪物不少,我也算见惯不惊,也就没去问个究竟。好几次回大理,拉着蒲大爷去九月,都没见着小孟,顺便询之,才知道他真的上了鸡足山,在那里尝试着过佛门生活。

几乎所有人都认为,小孟是猎奇或者好玩,过几天佛门的清规生活,耐不住寂寞了自然就会下来。蒲大爷更是骂骂咧咧,唠叨小孟不负责任。倒是小薇独自撑着九月,一副无怨无恨的样子,也许她深信她的爱人,割不断三千情丝,最终还会下山来与之偕老。

去年我游历欧洲,年底才回到大理。蒲大爷见着我,伤感地说:明天小孟就彻底上山削发了,今晚是他在尘世的最后一场告别演唱,我们都去坐坐吧。我听着也很觉意外,似乎有点说不出的味道,下午便去了九月。小孟和他的一个弟兄在调音,见我赶来,有些感怀地说:真是缘分,野哥也来送行啊。我还是想了解一下他的心路,便围着火盆坐下沏茶开聊。

一个人要出家为僧,说来其实似乎也很简单,并不像一些人想象的那样——一定要对世事伤心或绝望。如果要说因缘,有些人可能真的是前世埋下了慧根,轮到今生才来了结。大理人民路有个素食圈子,看上去多像是一些茹毛饮血的猛人,但他们确实自觉坚守着食素。小孟原也是和我一样的酒肉之徒,但不知不觉地就跟着他们食素起来。吃素了难免打坐,打坐了不免念念《金刚经》,偶尔也可能灵魂出窍,感受到一些表象世界之外的神迹。

于是,小孟决定去印度走走,从古老的滇藏路向西,渡过大江大河,翻过雪山草地,山那边就是佛国。他只是简单地告诉我,这一趟行脚,令他决心皈依佛门了,只是还需等待因缘具足。然后,他回来就去了鸡足山,在那里果然有个净土宗的大德,很快点化了他。于是,这次他是真的准备彻底遁入空门了。

他和小薇办完了离婚手续,收拾起简单的行囊,过完此夜,从此便僧俗两隔了。这样的事情,亲人都难相阻,朋辈更是不好参言。我只说也好也好,都在大理境内,改日我去给你添油送米。他握着我的手,鼻翼翕动着,彼此都要泣下,各自别过头去,不敢再看一眼。

晚上的告别演唱,人民路的故旧倾巢出动,把九月填得满坑满谷。我和叶帅、蒲大爷等占着中间的火盆,一趟一趟地传送着空酒瓶。小孟独自在台上,尽情尽意地弹唱着,依旧平静而憨厚的样子。他比我小,已然满头银发,他没有孩子,活得像个赤子。我和叶帅、蒲哥都喝大了,酒或者泪水,把我们几个老头的眼睛染得绯红。最后一曲,他的发妻小薇上去和他对唱,千古的骊歌不免都是黯然销魂者,两人都像素日一般平和庄重,只那座上的各路青衫红裙,倒是湿却大片。

次日大早,小弟等兄弟开车将他送到鸡足山后山的路尽头,那里有一个约好的农夫,牵着马在等他。行囊只是一卷被窝,漫山风雪狂卷,小孟就这样跟着瘦马,踏上了他的古道西风。最后的拐弯处,小孟回身长揖,那些被丢在俗世的兄弟,无不怆然泣下。

没了小孟的九月,我们也不爱去了。仿佛那里的酒气茶烟,都没了往日的道气。

三

许多年来,King叔一直晃荡在人民路的酒风醉尘里。

几乎每个夜晚,他都会像路灯一般定时出现。从上段的凤凰吧开始独自起喝,一般喝到中段时,影子便开始有些飘忽。半夜扫街的上路了,大约就是他打转的时分。大理像这样过活的人,并非仅他一个,但是问题在于,他自己就是开酒馆的老板。

King叔究竟叫什么名字,我至今不知。他喜欢女孩叫他阿King,但整个古城,看他白发白须若一银袍老将,都只取谐音叫他“坑叔”。坑叔是香港人,十年前单身来大理,赖着就不走了。他隐居在洋人街上段一个死胡同顶点的老院子里,那是一个完全没有过客的幽深古宅。门口种着大丛水竹,院内且多果木,一片浓荫之中赫然住着这样一个满头霜雪的怪叔叔,完全让人怀疑他是一个埋名江湖的刀客。

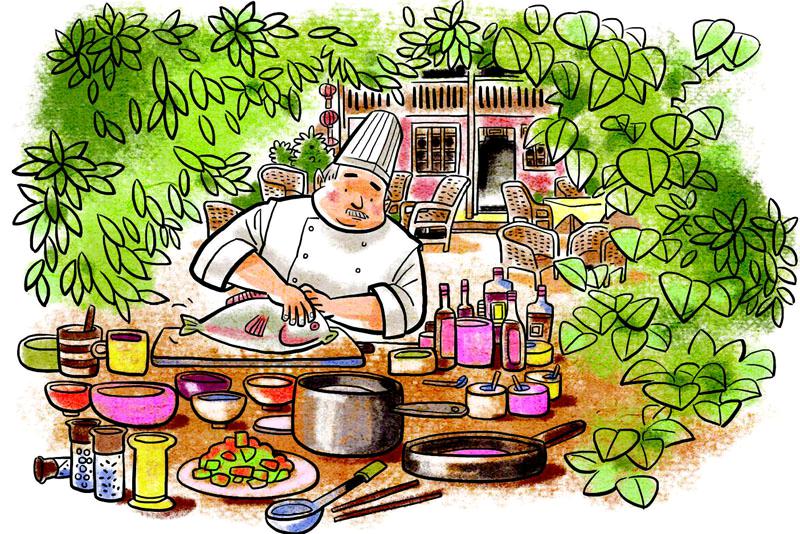

他把这个破旧的院落命名为“竹园小厨”,独自经营着他的私房菜。他只做晚餐,只接受预订,院内顶多也只能坐下三桌人,且凳子桌子还都是参差不齐。他没有菜单,也不兴点菜,你头天预订了,他才去亲自采办原材料。鱼必须是洱海的黄壳鱼,鸡还得是乡下的土公鸡。他只雇了个村姑帮他洗菜洗碗,其他的厨务全是亲力亲为。

一个只会做粤菜的人,放在大理,多少有些埋汰了他的上好手段,不能完全发挥。但他的蒸鱼依旧还是人民路的一绝,因为只有他才会强调酱油的品牌,以及葱丝的粗细老嫩。更绝的是,他是大理唯一打着秒表做菜的人——对火候他有自己的独门心得。当然,他的豉油鸡也非常可靠,连装盘都有模有样。

一个人只有对厨艺发自内心地迷恋,才可能选择这样一种不要门脸房的亲炙生活。他的后厨摆满了各种酒坛子,上面的红纸上书写着各种花草的名字。他用各种苍山野花泡酒待沽,我们于是只好分享这样的花酒夜宴,并经常沉醉在他的蒙汗迷药里。

无论生客老客,都要看他的脸色。他的港式普通话如其连鬓须发一般,显得十分生硬。兼之其人身形高大硬朗,完全不像粤人,多数闻名而去的远客,即便醉在他那儿也不敢造次撒泼。我与他渐次熟稔,玩笑着试探问他:“是不是当年在九龙一带混社团,犯事了出来避风卧槽的?”他总是笑而不答。一般他做好了菜蔬,都会端一杯酒来客人桌上陪吃陪喝。至于埋单时,由于没有菜谱,他说多少也就一锤定音了。

很多时候,就像丰子恺先生画上所说——主人先醉客未醉。他偶尔会乘着醉意,翻出书架上的影集,给大家看他青春年少时的倜傥模样。不免也有客人认出其中一些美女的照片,是上世纪70年代香港的三线影星,大家嘻嘻哈哈地打探其中的过节,他更加会欲言又止地故作神秘,令人产生许多绮思艳想。

他卖完晚餐,自个儿也多半跟着吃饱喝足。客人散去,他便锁好门户,单枪匹马幽灵般踏上了人民路,开始他一天真正的生活。他几乎熟悉了古城的各个酒吧,放着自己家中的无数酒坛不理,偏爱去别人的歌台舞榭找乐。他并非一个善于交际和健谈的人,多数时间都看见他独坐在吧台边,抱着一瓶啤酒,打发着漫长的夜色。

人民路上段的屋檐下有很深的水沟明渠,原来也没有钢架盖子。终于某夜,醺然返邸的坑叔一脚踩空,跌落在那沟里,众人拉扯上来时,脚骨却是骨折了。等我从外地回来时,去他那竹园小厨订餐,只见门上贴着一条留言,说是回港头痛医头脚痛医脚去了。

坑叔似乎一直单着,不少美女爱去他那儿寻觅美食,也许他并不善调情,真正留下的似乎也没传闻出来。他每晚辛苦挣来的饭钱,几乎当夜又多变成了别家的酒钱,这样的出出进进,构成了他寂寞中的快乐。眼看着青丝完全变成了白发,终于在去年的一天,混大理的老客似乎倾巢出动,人人在为坑叔凑份子,说是他在才村码头摆长街宴,要庆贺他的新婚。

很久之后,倦旅归来的我,终于在人民路看见了这位老新郎——他一直蓄着的银白胡茬,突然刮得干干净净,头发似乎也染黑了,老嬉皮的服饰也焕然一新。一位女士牵着他的手,显得很恩爱地漫步街头。我几乎没有认出他来,我们站在街头寒暄,我送上迟到的祝福。

之后作别,我目送他们的俪影远去。我在想,这位不爱香港爱大理的老哥,大抵再也不会在深夜掉进人民路的深沟里了……

四

那时常出入于人民路的,还有这样一位爷。几乎他每次呼啸而来,都如御驾亲征一般,整个“人民”都要为之让路。他像驭马师似的用缰绳套着一群杂种小狗,形形色色的各种蓬头垢面。他的狗队撒欢奔驰于前,他挽缰调度其后,黑压压如一片乌云压境,路人无不侧目。

当然,衣衫褴褛、污眉皂眼的他,显得比他的宠物们更加脏乱。他来到一些小食摊前,总会有人布施一碗剩饭残羹,他遂当街居中席地而坐,大快朵颐一番。这时,他那些“宠臣”便环侍于侧,若有生人靠近,顿作桀犬吠尧之状。

多数时候,他都是随着黄昏一起降临古镇小街;他和他的团队浑如暮色一般无声无息,不知不觉就闯进了人们的视线。他从不开口乞讨,也许因为那些品种各异的小狗,可爱得像一群捉迷藏弄脏了面孔的孩子,于是总有人主动施舍。主人和狗受着同样的恩泽,伙食上也就不分彼此了。

最初那些年,他引人注意的是他用缰绳驱赶着狗队,自己却始终背负着一具马鞍。他深藏在他的污脏外表之下,与整个世界沉默地对峙,绝无一句言语往来。路人对狗的喜爱和恩赐,成了他赖以生存的口粮。人类对这样一个看似龌龊和冷漠的同类,却鲜有一分悲悯。我好奇于他的奇异装扮,更对其畸零的身世着迷——他究竟是何方神圣,何以如此自己驾驭着自己,懒散驱驰于炎凉的世态中?

后来,本地的朋友告诉我,他原是本地乡下的一个破落村民。也许先天弱智,或者血亲无常,总之,很早开始,就全靠养着一匹马聊度生涯。白天,他的马驮着游客上苍山观景,自个儿在马前揽缰行脚。夜里,无家可归,就与那匹马和衣而卧,长年栖息于洱海门的城门洞里。每天的苦力所得之报酬,足够他与马的粮草。他们在冬夜的风季中贴身取暖,相依为命地熬过了许多的风花雪月。

上山的马道,崎岖一如人世。每天攀爬于同一条荆途,枯淡也似他的人生。人有多累,马也必有多苦。而正常情形下,马齿尚不如人生之漫长。于是,马将老去,先于其主人而枯萎,而凋零,而在最后的长嘶中一去不归。在顿失唯一的伙伴和真正唇齿相依的马亲的那些夜晚,人民路下段的城门洞,呼啸来去的穿堂风,哀鸣似作人声。

据说,他埋葬了那匹马,然后留下了那具马鞍,从此架在了自己的脖子上。那破旧磨损的皮革上,有他熟悉的马的汗血味道。他在世人的眼中,是真的疯了,再也无法进行正常的营生。他依旧每夜蜷缩于巍峨的城楼下,开始与古城的流浪狗残羹订交。他用曾经的马缰拴住那些同样迷途的小犬,自己扛着马鞍,每天黄昏逡巡于人民路上。

也许在他的视线里,那些奔跑欢跳的小狗,依旧是他梦想中的马队。他只有背负这沉重的鞍子,驱赶和驾驭着自己,才能找到曾经的幸福。仿佛在过去,他就是这片土地和巷陌的亲王,是市井臣民真正的领驭者。虽然而今壮士老去,匹马无存,他依旧还要巡视自己的封地,还要继续强撑着活在自己孤傲的命途中。

(去日留痕摘自共识网,李 旻图)