反应条件对沥青质加氢转化的影响

袁 扬,李 冬,黄江流,毕 瑶

(西北大学化工学院,陕西 西安 710069)

反应条件对沥青质加氢转化的影响

袁扬,李冬,黄江流,毕瑶

(西北大学化工学院,陕西 西安 710069)

综述沥青质加氢转化的研究进展,探讨温度、氢初压、时间及催化剂对沥青质结构和组成的影响。沥青质在反应温度较低时主要发生烷基侧链的断裂和聚合芳环的氢解反应,而在较高温度下,裂化及其芳核边缘的杂原子脱除反应占据主导地位。随着反应温度的升高,H/C原子比和烷基侧链碳数明显降低,沥青质的芳香性增加。延长反应时间,有利于沥青质的烷基侧链脱除反应,也使沥青质大分子结构更加紧密,增加其芳香性。氢初压的增大,有利于增加活性氢原子的浓度,使得沥青质H/C原子比升高,芳香性降低。分析认为沥青质加氢转化机理的研究还有待进一步深入。

沥青质;反应条件;结构参数

沥青质的基本结构单元以稠合芳香环系为核心,合并若干个环烷环,且在芳香环和环烷环上带有若干个大小不等的烷基侧链,其中还夹杂着各种S、O、N等杂原子基团,并络合有V、Ni、Fe等金属。沥青质分子是由若干个(一般为4~6个)上述结构单元(或称单元薄片)所组成,结构单元之间一般以长度不等的烷基桥或硫桥键等相连接[1]。

沥青质在加氢处理过程中发生裂解和加氢等多重反应,沥青质主要以单元薄片为基本单元参与反应。沥青质分子中稠合芳香单元薄片上较易脱除的烷基侧链断裂后,沥青质主要通过断裂连接单元薄片的各种桥键而使单元薄片从沥青质结构中剥离出去,生成相对较小的分子[2-11]。加氢工艺条件对沥青质加氢过程有重要影响,反应条件不仅会影响沥青质的转化率,还会影响沥青质的组成和结构。

1 反应温度对沥青质加氢转化的影响

1.1反应温度对沥青质转化率和组成的影响

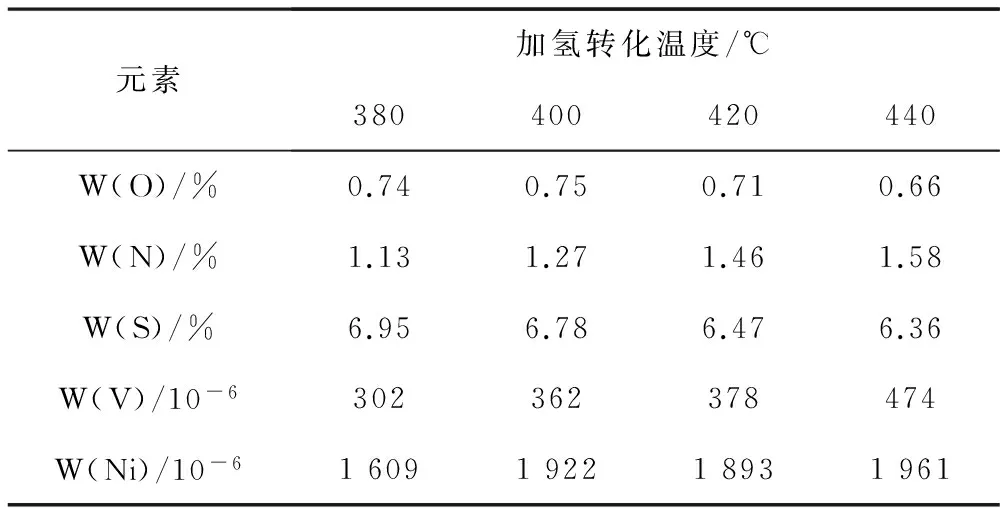

Mosio-Mosiewski和Morawski[12]研究发现随着反应温度的升高,沥青质的转化率增大。Ancheyta等[8]研究了温度对Maya原油沥青质组成的影响。由表1可以看出:随着反应温度的增加,沥青质的加氢裂化反应加剧,沥青质的转化率以及S、N、O、Ni、V等杂原子的转化率也随之增大。随着温度升高,沥青质中O的质量分数先上升后下降,S的质量分数下降,N和金属元素V、Ni的质量分数逐渐上升。沥青质中的S以硫桥的方式存在,所以随着反应温度的提高、侧链烷基的脱除,S含量相应降低。沥青质中的N和金属元素位于其芳核中。所以随着反应条件的苛刻,其含量变化不大,较难脱除。

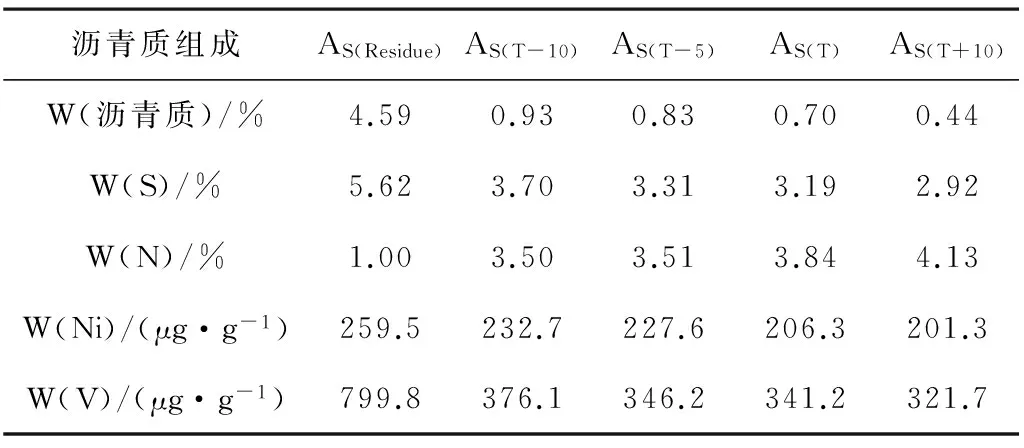

王跃等[13]也对渣油加氢处理中沥青质的组成变化做了相关研究。表2列出了反应温度对沥青质中的S、N、Ni、V含量的影响。原料渣油的沥青质记为AS(Residue)。沥青质中的硫醚硫随温度的升高被逐渐脱除,而稳定的噻吩硫则较难脱除。随温度的升高,加氢产物中沥青质N的含量逐渐增大,在(T+10)℃下沥青质中的N质量分数高达4.13%,沥青质中的N绝大部分处于热稳定的芳香环系结构中,N的脱除较难,沥青质分子烷基侧链断裂,造成沥青质中N含量呈现增加趋势。

表1 不同加氢转化温度下原油沥青质杂原子质量分数变化

表2 沥青质组成随温度的变化

王跃的研究结果与Ancheyta并不一致,主要原因在于王跃所用原料是渣油而Ancheyta所用原料是Maya原油。在Maya原油中V、Ni等微量金属一是以螯合或络合形式结合在沥青质配位体上,二是结合在位于沥青质分子核心的由沥青质芳香片缺陷中心所导致的配位基上[14]。而渣油沥青质中的Ni、V以卟啉形式存在。相对而言,以卟啉形式存在的Ni、V更易脱除。

1.2反应温度对沥青质结构变化的影响

Bartholdy和Andersen[3]指出在370 ℃以下沥青质发生的化学反应主要以加氢为主,在190℃~200℃的反应温度下沥青质开始发生轻微的裂化,当温度高于380℃后裂化反应占主导作用,引起侧链的断开和环烷烃的裂解。该结果和Mochida等[15]的结论一致。Le Lannic等[16]研究表明高温下进行加氢裂化反应,沥青质的分子变小、芳香性增加。

Seki和Kumata[5]研究了科威特渣油沥青质在不同反应温度下的结构参数变化规律。结果表明:当反应温度上升到410℃过程中,沥青质芳核内的碳原子数增加,但一旦超过此温度却急剧下降。

Trejo等[17]以Maya原油为原料研究了沥青质在不同反应温度下的结构变化规律,研究结果与Ancheyta等一致。由图1可知,当反应温度提高,沥青质的n降低,fA增加及AMW降低。此外,从图中明显看出,当反应温度高于400℃时,沥青质的结构变化较为明显。

图1 不同加氢反应温度下沥青质的结构参数变化

2 反应时间对沥青质加氢转化的影响

Morawski和Mosio-Mosiewski[18]研究了空速对乌拉尔减压渣油沥青质转化的影响。结果表明:降低空速对获取较高的沥青转化率有积极意义。孙昱东等[19]的研究与Morawski和Mosio-Mosiewski的研究结果一致。

孙昱东等[19]还研究了反应时间对沥青质组成影响。结果表明随着反应时间的增加,S、N脱除率一直增加,其中S脱除率大于N脱除率。烷基侧链和桥键的断裂使沥青质单元薄片外围的芳环更易和氢原子接触而达到饱和,加快了其进一步断裂脱除的反应进程,减小了沥青质向催化剂微孔内部扩散的位阻;同时也使位于沥青质单元薄片内部的S、N等杂原子裸露到单元薄片外部,进而提高了S、N杂原子的脱除率。

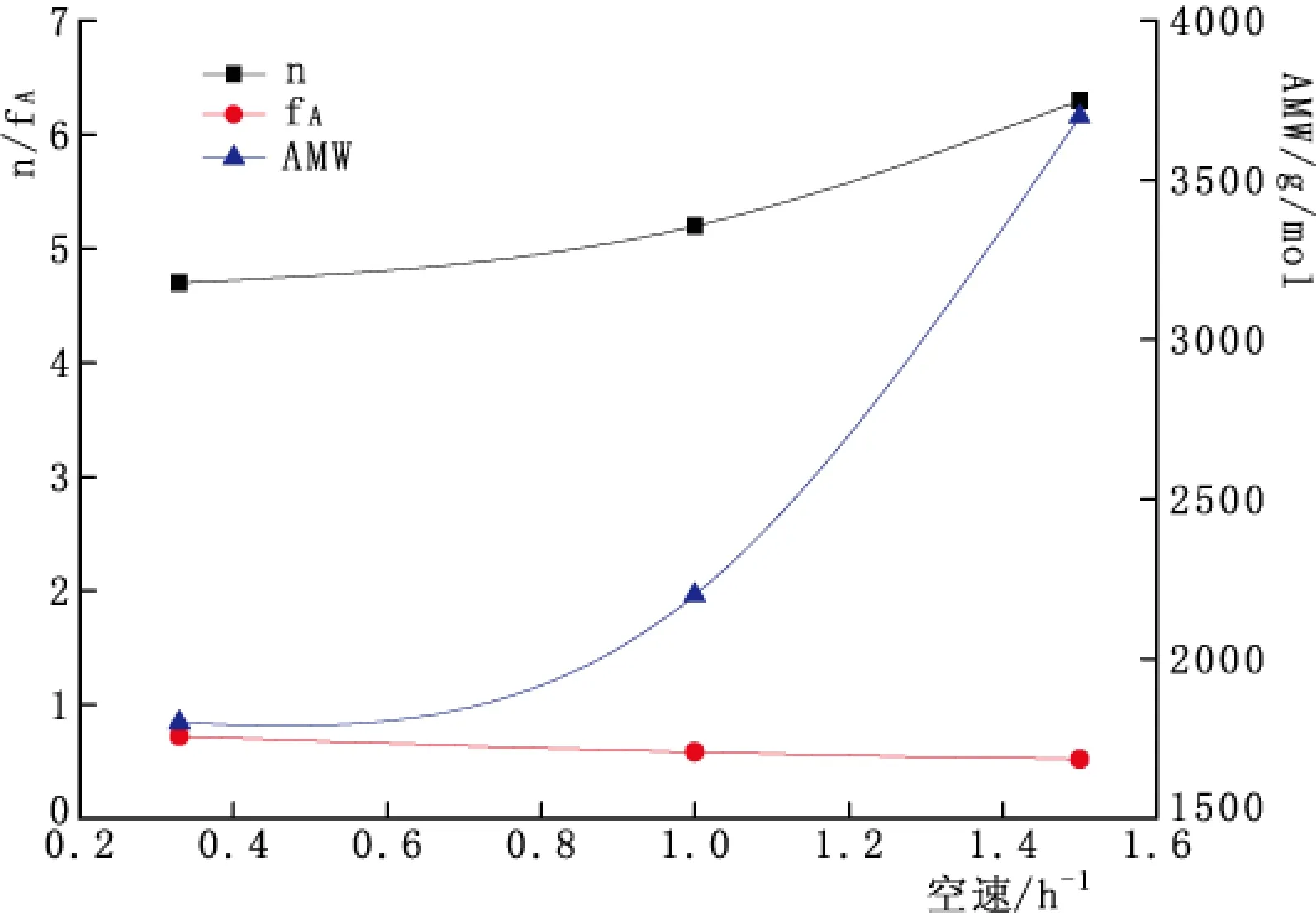

Trejo等[17]研究了沥青质结构在不同空速下的变化规律,结果见图2。当空速降低,沥青质的n降低,fA增加及AMW降低。这一结果说明:降低空速有利于沥青质的烷基侧链脱除反应,沥青质的芳香度也随之增加。

图2 不同空速下沥青质的结构参数变化

3 反应压力对沥青质加氢转化的影响

3.1反应压力对沥青质转化率的影响

韩忠祥等[20]和赵欢娟等[21]考察了不同的反应压力对塔河沥青质加氢转化率的影响。由图3可得,随着反应压力的增加,沥青质转化率先增加后降低。加氢反应过程中,沥青质裂解生成的中、小自由基与活性氢原子迅速反应而生成小分子化合物,从热力学反应平衡角度分析,自由基数目的减少会加速沥青质的裂化反应;从反应动力学方面分析,反应压力的增加可以提高活性氢原子的浓度,进而提高沥青质的加氢转化反应速率。另外,在较高的氢分压作用下,活性氢原子也会在一定程度上抑制大、中分子自由基发生脱氢缩合反应生成次生沥青质,所以沥青质转化率降低。

图3 反应压力对沥青质转化率的影响

3.2反应压力对沥青质组成的影响

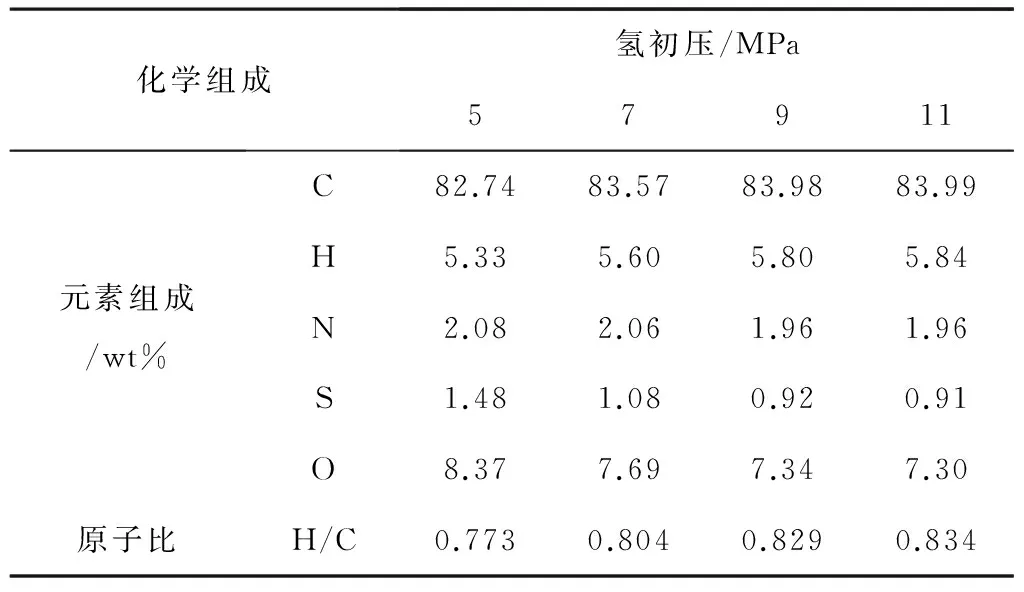

韩忠祥[20]和赵欢娟等[21]还研究了反应压力对沥青质组成的影响,并得到了相同的结论。赵欢娟[21]的研究结果见表3,从表3可以看出,随着反应压力的增加,沥青质H/C原子比逐渐增大,杂原子S、N、O含量逐渐降低,后均趋于平稳。

3.3反应压力对沥青质结构变化的影响

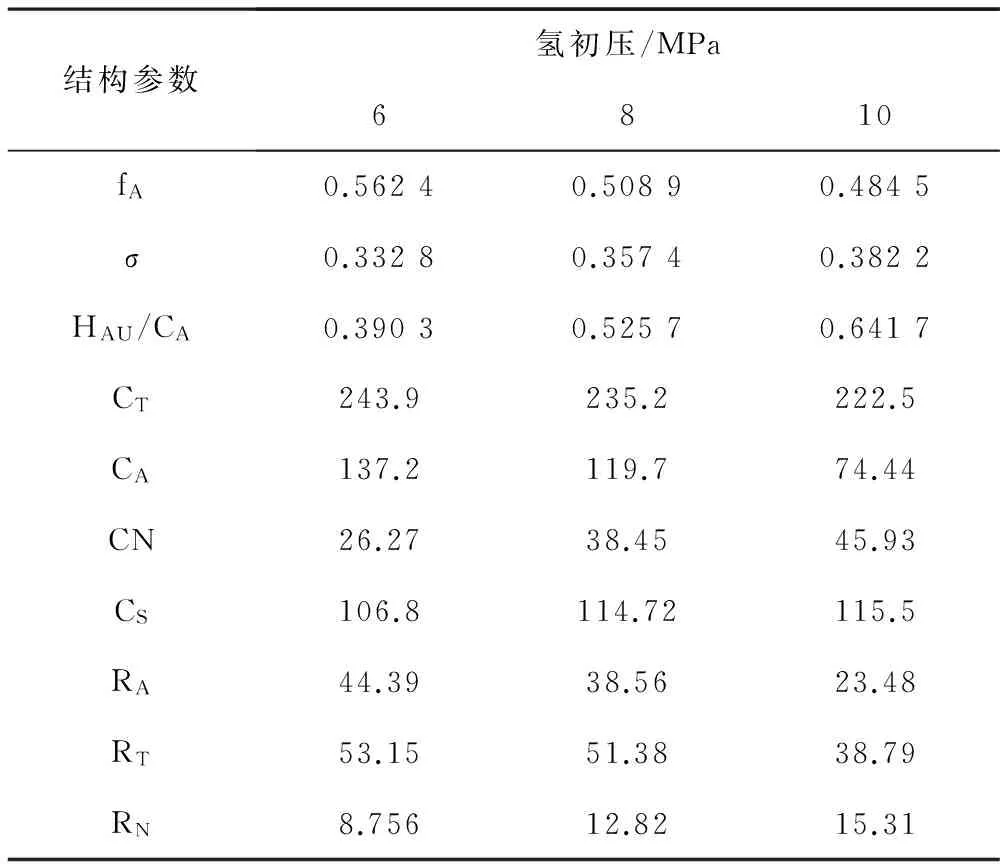

LIU D等[22]以委内瑞拉重油为原料,研究了不同氢初压下沥青质结构的变化,结果见表4。研究表明随着氢初压的增加,fA降低,外围的芳香系统的HAU/CA逐渐增加。赵欢娟等[21]以煤焦油沥青质为原料,也得到了相同的变化趋势。

Trejo等[23]研究表明:当氢初压和反应温度增加、空速降低时,RA和As降低,fA增大。其原因在于压力升高,沥青质芳环系统烷基侧链断裂明显,致使沥青质H/C比下降,缩合度提高。而LIU D等人和赵欢娟等人的研究结果与Trejo等人研究结论相反,主要原因可能是这两种原料沥青质芳环系统烷基侧链少且较短,反应压力对芳环脱侧链反应影响不明显。中低温煤焦油在催化加氢转化过程中,氢初压增高,反应系统内活化氢原子浓度增大,有效抑制了大分子碎片之间结合生成更大的缩合芳环系统,使得fA降低[24]。

表3 氢初压对沥青质化学组成的影响

表4 反应压力对沥青质结构参数的影响

图4 Ni-Mo/Al2O3催化剂的孔结构对沥青质加氢转化的影响

4 催化剂对沥青质加氢转化的影响

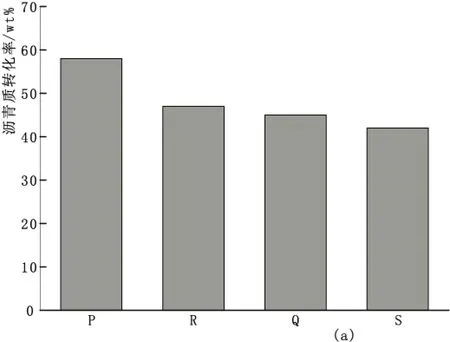

催化剂的结构和性能对沥青质加氢转化也有一定的影响。Song等[25]研究了Ni-Mo催化剂的孔结构对沥青质加氢转化的影响,结果见图4。从图4可知,催化剂的活性和其孔结构有关,较大的催化剂孔径有利于沥青质的转化。

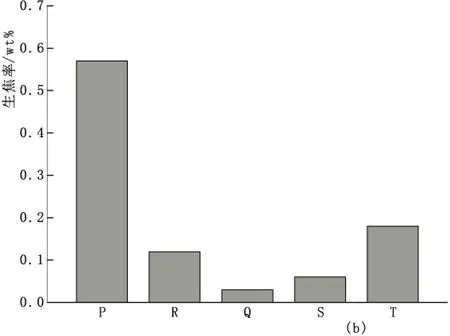

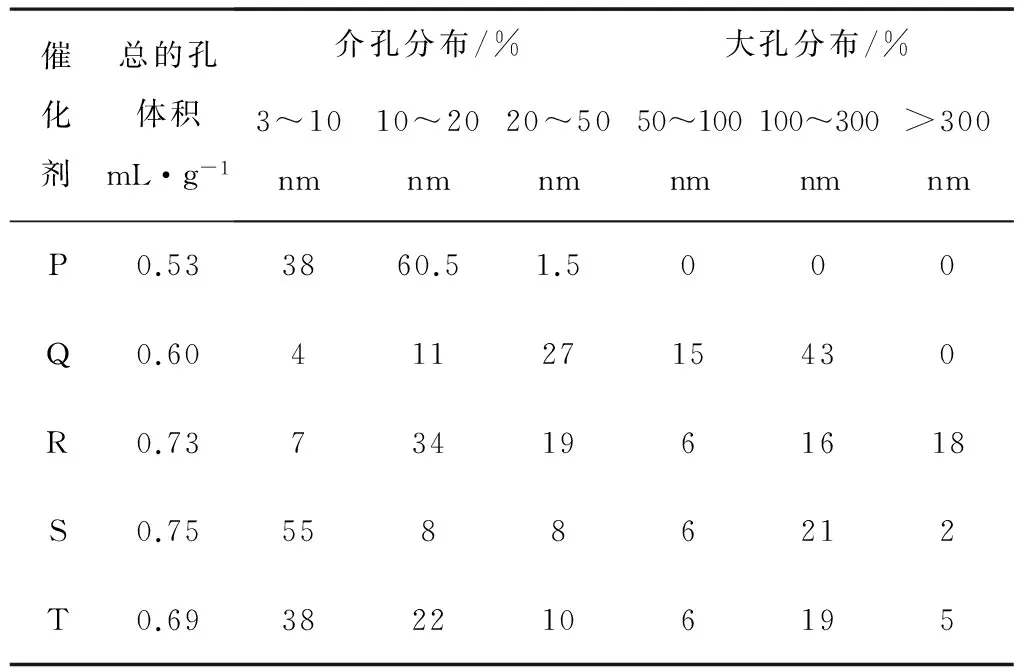

Stanislaus等[26]研究了催化剂孔结构对科威特减压渣油中沥青质加氢转化的影响,测试了介孔和大孔催化剂的加氢活性,结果表明,若催化剂的孔分布有60%在10~20 nm之间(催化剂P),则其对沥青质的加氢转化活性最高。虽然其活性较高、可以促进沥青质的转化,但也发现该催化剂具有较高的生焦趋势(见图5,表5)。

图5 催化剂孔径对沥青质的转化率、生焦率的影响

催化剂总的孔体积mL·g-1介孔分布/%大孔分布/%3~10nm10~20nm20~50nm50~100nm100~300nm>300nmP0.533860.51.5000Q0.604112715430R0.737341961618S0.7555886212T0.693822106195

当催化剂的大孔较多时(催化剂Q),加氢后沥青质的硫含量和金属含量最低。双峰型催化剂对沥青质具有较好的脱硫活性,但脱金属活性较低。催化剂P虽然具有最高的沥青质转化率活性,但其脱硫率和脱金属活性最低。以介孔为主的催化剂脱硫率和脱金属率较低。大孔催化剂对较大的沥青分子转化具有优势,所以其加氢后的硫和沥青含量较低。

5 结语

加氢反应条件不仅会影响沥青质的转化率,还会影响沥青质的结构和组成。在所有的加氢条件中,反应温度是最主要的影响因素。随着反应温度的升高,沥青质加氢转化率以及杂原子转化率也随之增大,沥青质芳香性增加。延长反应时间,不仅有利于沥青质的烷基侧链脱除反应,还使得沥青质大分子结构更加紧密,增加沥青质的芳香性。随着氢初压的增加,沥青质的转化率呈现先增大后减小的趋势,H/C原子比逐渐增大,杂原子含量逐渐降低,后均趋于平稳。

近年来,随着表征技术及研究手段的不断提高,对沥青质结构和组成有了更深入的认识。但是现有的研究并未深入分析沥青质加氢转化的机理,所以今后应综合利用各种分析表征手段,深入研究沥青质加氢转化机理,为加氢技术提供理论指导和现实意义。

[1]徐春明,杨朝合.石油炼制工程[M].4版.北京:石油工业出版社.2009.

[2]金环年,邓文安,阙国和.渣油胶质和沥青质在分散性催化剂作用下的临氢热反应行为[J].石油炼制与化工.2006,36(11):12-15.

[3]BARTHOLDY J,ANDERSENS I.Changes in asphaltene stability during hydrotreating[J].Energy & Fuels,2000,14(1):52-55.

[4]BUCH L,GROENZIN H,BUENROSTRO-GONZALEZ E,et al.Molecular size of asphaltene fractions obtained from residuum hydrotreatment[J].Fuel(Guildford)A,2003,82(9):1075-1084.

[5]SEKI H,KUMATA F.Structural change of petroleum asphaltenes and resins by hydrodemetallization[J].Energy & Fuels,2000,14(5):980-985.

[6]CALLEJAS M A,MARTINEZM T.Hydroprocessing of amaya residue.1.Intrinsic kinetics of asphaltene removal reactions[J].Energy & Fuels,2000,14(6):1304-1308.

[7]KODERA Y,KONDO T,SAITO I,et al.Continuous-distribution kinetic analysis for asphaltene hydrocracking[J].Energy & Fuels,2000,14(2):291-296.

[8]ANCHEYTA J,GENTENO G,TREJO F,et al.Changes in asphaltene properties during hydrotreating of heavycrudes[J].Energy & Fuels,2003,17(5):1233-1238.

[9]BARTHOLDY J,LAURIDSEN R,MEJLHOLM M S.Effect of hydrotreatment on product sludge stability[J].Energy & Fuels A,2001,15(5):1059-1062.

[10]SOLARI R B.Asphaltenes and asphalts[M].New York:Elsevier Science B V,2000.

[11]孙昱东,杨朝合,山红红,等.渣油加氢转化过程中沥青质的结构变化[J].石油化工高等学校学报.2010,23(4):6-9.

[12]MOSIO-MOSIEWSKI J,MORAWSKI I.Study on single-stage hydrocracking of vacuum residue in the suspension of Ni-Mo catalyst[J].Applied Catalysis,2005,283(1-2):147-155.

[13]王跃,张会成,凌凤香,等.渣油加氢处理中沥青质组成和结构的变化研究[J].石油炼制与化工.2012,43(7):51-55.

[14]LABABIDI HAITHAM M S,SABTI HAWRAA M,ALHUMAIDANFAISAL S.Changes in asphaltenes during thermal cracking of residual oils[J].Energy & Fuels,2014,117(30):59-67.

[15]MOCHIDA I,ZHAO X Z,SAKANISHI K.Catalytic two-stage hydrocracking of Arabian vacuum residue at a high conversion level without sludge formation[J].Industrial and Engineering Chemistry Research,1990,29(3):334-337.

[16]LE LANNIC K,GUIBARD I,MERDRIGNAC I.Behavior and role of asphaltenes in a two-stage fixed bed hydrotreating process[J].Petroleum Science and Technology,2007,25(1):169-186.

[17]TREJO F,ANCHEYTA J,CENTENO G,et al.Effect of hydrotreating conditions on Maya asphaltenes composition and structural parameters[J].Catalysis Today,2005,109(1-4):178-184.

[18]MORAWSKI I,MOSIO-MOSIEWSKI J.Effects of parameters in Ni-Mo catalysed hydrocracking of vacuum residue on composition and quality of obtained products[J].Fuel Processing Technology,2006,87(7):659-669.

[19]孙昱东,杨朝合,方丽,等.反应时间对沥青质加氢转化过程的影响[J].炼油技术与工程.2013,43(11):1-3.

[20]韩忠祥,孙昱东,杨朝合.氢初压对塔河沥青质加氢反应过程的影响[J].石油炼制与化工.2014,45(5):21-24.

[21]赵欢娟,孙智慧,马海霞,等.加氢反应压力对煤焦油沥青质组成与结构的影响[J].地下水.2015,37(3):226-228+234.

[22]LIU D,LI Z T,FU Y,et al.Investigation on asphaltene structures during venezuela heavy oil hydrocracking under various hydrogen pressures[J].Energy & Fuels,2013,27(7):3692-3698.

[23]TREJO F,ANCHEYTA J,MORGAN T J,et al.Characterization of asphaltenes from hydrotreated products by SEC,LDMS,MALDI and XRD [J].Energy & Fuels,2007,21(4):2121-2128.

[24]李文厚,魏红红,赵虹,等.苏里格庙地区二叠系储层特征及有利相带预测[J].西北大学学报(自然科学版).2002,32(4):335-340.

[25]SONG C,NIHONMATSU T,NOMURA M.Effect of pore structure of Ni-Mo/Al2O3 catalysts in hydrocracking of coal derived and sand derived asphaltenes[J].Industrial and Engineering Chemistry Research,1991,30(8):1726-1734.

[26]STANISLAUS A,ABSI-HALABI M,KHAN Z.Influence of catalysts pore size on asphaltenes conversion and coke-like sediments formation during catalytic hydrocracking of kuwait vacuum residues[M].The Netherlands Amsterdam:Elsevier,1996.

2016-03-14

国家自然科学基金青年科学基金项目(21206136)、陕西省科技统筹创新工程计划项目(2014KTCL01-09)、大学生创新创业训练计划项目(201510697006)

袁扬(1990-),女,陕西宝鸡人,在读硕士研究生,主攻方向:能源化工。

TE624.4

B

1004-1184(2016)04-0250-04