邻里空间演化的个体化现象研究

王敏 赵美婷 朱竑

摘 要:基于华侨新村建筑形态演变研究,通过质性研究访谈,对在全球化和政治变革影响下广州华侨聚居区——华侨新村个体化现象出现的原因及机制进行分析,发现高围墙所揭示的不仅是物质空间上的边界和隔离,同时是居民交往空间上的边界和隔离的隐喻。由于城市管理模式变革,社区内异质性增高,社区中上阶层对其他的居民的认同感和信任感低,并且在绅士化的冲击下,以老归侨和单位制居民为主的旧情感性关系正在瓦解,新的认知性关系无法建立,实体社区功能弱化,个体化现象在华侨新村内日益普遍。

关键词:华侨聚居区;个体化;异质化;邻里空间;华侨新村

中图分类号:K901 文献标识码:A

0 引言

计划经济时期,为了更好地组织城市人口,具有时代背景的居住形态——聚居区和单位制住宅开始广泛在中国的城市出现。此时社区均为同质社区,社区内住宅并不需要外墙。随着市场经济的发展,聚居区和单位制已不再具有其生存的土壤,带有计划经济特色的聚居区和单位制逐渐改制为现今的社区制[1,2]。

空间是具有政治性的[3],空间演变是政治变革的缩影与响应。城市管理模式的改变亦导致了社区中邻里空间的演变——社区异质化,私人边界产生,以抵御异质社区的治安风险。聚居区分为少数民族聚居区、种族聚居区、村落聚居区等,血缘、宗教或外来人员的身份是他们建构“我者”边界的根本纽带,也是同质的判定因素。在全球化和市场化的冲击下,聚居区内的社会关系以及空间结构亦在逐渐发生变化:国家力量的介入、教育水平差异和职业分层导致的原住民迁出和流动性、汉人的进入和由大杂院到楼房公寓的居住形式的改变,使典型的回族自治区——北京牛街瓦解,从相对独立的封闭性寺坊社区转变为开放性、象征性的穆斯林社区[4];另一回族聚居区——马甸,随着社区居住功能的升级,低收入的原住居民迁出了社区,马甸回族聚居区的空间规模逐渐缩小。家庭中回族人口越多则对该社区的认同感越强[5]。再放眼于广州小北的黑人聚居区[6,7]、海珠区的瑞宝村[8]或是上海某棚户区[9],新进入者因种族联系和商业网络结成相对稳定的“族裔经济体系”,新进入者对原住民存在抵触情绪,而原住民的居住空间被占领以及对新进入者缺乏认同感,将新进入者区分为“他者”,同时原住民感觉被外化,对社区的归属感降低,邻里空间进一步缩小。

另一计划经济时期典型的同质化社区——单位制社区亦是如此。单位大院是在一个与外界明显区别的城市空间布局中,为独特的同质群体的活动提供一个大范围的社会安全区域[10]。高砖墙、大门等物理屏障将外界的行人与车辆隔绝,以保护社区内空间免受外界的使用和侵扰,由此可见,高围墙和大门是单位大院的实施控制在空间上的表达形式。围墙是群体认同感(group identity)以及单位与外界隔离的可视化表达[11],同时强调延伸“家”的域场[12]。单位制社区的居民生产生活都是一体的[13],业缘关系和地缘关系叠加形塑的共同情感、认同和凝聚力是社区整合的基础[14],进而单位制社区内居民的邻里关系十分亲密。但如今,随着中国城市社会转型,单位的物质边界消融的同时其社会结构边界也在消融,生活区内产权结构逐渐复杂,居住人员也日渐异质化[15],居民退休后工作与生活的分离,居民们开始寻找相同兴趣爱好的空间,社区参与减少[13]。在城市管理模式变革背景下,伴随着绅士化和异质化的冲击,计划经济时期的同质化社区纷纷出现了 “个体化”现象。

1 全球化背景下的邻里空间个体化

个体化是指独立的个体从文化传统、家庭、亲属、社区和社会阶层中抽离出来,通过与全球网络层面和制度层面的联系满足其日常生活所需[16],个体化的主要特征之一是“社会形式的解体,比如阶级、社会地位、性别角色、家庭、邻里等范畴的日趋弱化”[17],以社区为单位而履行的功能,交回给个人或家庭自身。社会上“他—我”分明,“大众”早已崩溃,每个人都以一种匿名的独立身份短暂“逗留”于家庭之外的空间中[18],人们之间的交往变得片面化、暂时化和零散化[19]。现今在全球化的背景下,各地卷入到全球尺度的相互连接网络中,人力、商品、想法,均表现为全球性的流通[20],互联网、移动电话和出行十分便利,人际交往中“家与家”(door-to-door)和“地方与地方”(place-to-place)之间的社会关系逐渐转向“个人与个人”(person-to-person)[21]。除了发达的通讯和交通技术外,工作和生活的分离、社会和居住的高流动性[22]以及城市高强度的社会心理环境压力、高度社会分工和异质性、人口规模、人口密度的增大[23]也是导致个体化现象出现的原因。在个体化现象出现后,人际交往关系逐渐由情感性关系①转变为认知性关系②[24]。

随着全球化的影响日益扩大和深入,个体化现象所涉及的层面也愈益广泛,上至国家[25,26]和城市[27],下至农村[28,29]和社区[22,30],其中以社区的邻里空间演变最为直观。社区(community)是指有共同性、非组织性、具有一定基本功能与规模、居民之间有较多互动与交流在同一地域上生活的群体[31]。社区的形态除实体地域的社区外,还存在网络上基于共同兴趣的虚拟社区[32]以及固有的、存在于每一个人脑海中对群体(基于种族、宗教等)的认同与归属的想象社区[33]。然而在全球化的影响下,人们越发依赖匿名化的市场来获得某种需要的满足,而不需要借助社区;情感需求越发退缩到狭小的私人范围得到满足,而不是通过社区关系得到满足。居民生活中实体社区的功能逐渐弱化。

对于同质性社区而言,导致社区功能弱化,个体化现象突出的重要因素是绅士化和异质化的冲击。异质性分为教育异质性、职业异质性[34]、种族异质性、宗教异质性[35]和年龄异质性、收入异质性[36]等,本研究主要关注经济水平的异质性,由绅士化[37]进程导致的社区居民异质性。同质性越高的社区社会交往水平越高,收入和种族差异导致社区活动参与度下降[38]。异质性对邻里关系的影响研究除了关注社区本身外,还需要关注社区所在地的社会背景,在同质程度高的社会背景中,内部分化程度高的群体更易产生信任;但在人口、文化、收入异质性大的国家,在社会信任水平较低的环境中,相对于那些成员背景差异较大的群体,同质群体能产生更普遍化的信任[39]。在经济富裕的社会中,当收入增加后,人们的相对经济和相对地位变得更加重要,因此对地位关注的逐渐增加促进了人们之间的竞争并减少了人们之间的合作行为或参与的愿望。个体越来越关注个体利益,而群体期望和传统的共同体心态也逐渐消失[40],“上层求异”③心理进一步隔离与邻里间的交往,邻里关系和社区弱化。邻里空间个体化是全球化和城市化进程中社会关系匿名化的体现。近年来国内新兴的封闭社区的居民社会阶层和经济地位大体相近且普遍较高,小区内居民对小区的归属感较强,然而邻里间拜访较少,居民的购物、外出吃饭、访友和休闲行为并不局限与所在小区围墙之内,小区内的居民与外界的交流多为功能性互动[41],加之在“封闭”成为主流意识的社区内,社区邻里交往与社区层次成反比[42],亦佐证了此现象。

研究通过探究下列问题探析同质社区向异质社区转化的过程中所出现的私人边界现象背后的原因:受到异质化的冲击邻里关系弱化的同质社区中的情感性关系是否重构为认知性关系?是什么因素促成了邻里关系的重构?围墙表达的是区分我者(insider)与他者(outsider)的信息,传达愿意交往的重要信息是放弃包围的边界[43],那么围墙家庭化意味着什么?区别于社区居住空间分异[44]的研究,研究通过观察城市形态的演变,结合质性访谈的研究方法,着重探析社区内同质性与异质性对邻里空间演化和个体化现象的影响机制。

2 研究对象与研究方法

2.1 研究对象

研究选择于1954年建设的广州华侨新村为研究对象。该地区是建国后我国首个集中兴建的华侨聚居点[45],随着环市东路市中心区位的强化,目前已经由一个单纯的华侨聚居区变成各阶层混住的半封闭社区,其建筑形态也在随着时代发生变化并折射出在全球化背景下邻里关系变化。

2.2 研究方法

采取的研究方法是实地景观考察和访谈等。在实地景观考察上,笔者考察了华侨新村低层花园式住宅的建筑外观,并与相对应的历史图片对比,分析其形态演变。此外,笔者通过访谈了解华侨新村各主体,包括从60年代开始在华侨新村居住的老归侨、80年代入住新村的单位制住宅居民、近年绅士化所带来的新居民以及居委和保安等,对于高围墙的看法和在华侨新村生活、邻里交往方面的改变,获悉华侨新村内邻里关系的现状与变化。本文累计访谈老归侨4人、单位制居民8人、新进入居民的工人1人、居委1人、保安1人(表1)。

3 华侨新村邻里空间演化的个体化现象

3.1 同质化社区异质化语境下的围墙演变

由于新中国的建立以及1950年代印尼等东南亚国家的排华潮,不少东南亚华侨希望回到中国参与祖国建设,专门用于安置华侨、为华侨提供定居点的华侨新村开始兴建。当时华侨新村的低层住宅有一明显的特征——低矮的竹篱笆或砖木围墙。居民们可以一眼看到围墙内的布置及人员活动,邻里之间互相交流、沟通均很方便,沟通交流频繁深入。情感关系牢固,有亲切感,同时低矮围墙也代表着一种对彼此的信任感(图1)。

文革期间,华侨的归国热潮戛然停滞,华侨新村的住户纷纷迁往港澳台和海外,社区的归侨侨眷总人口减少了近400人。在六七十年代华侨新村一度出现萧条的景象,直至80年代政府允许房地产交易,1982年开始华侨新村出现第一次房地产交易,以及80年代电信、公安等单位纷纷在华侨新村圈地,建起单位制住房。随着第一次房地产交易和单位分配住房的出现,归侨同质社区受到新进入居民的冲击,居住主体由单一的归侨变成了老归侨、单位制居民和绅士化新进入居民混合居住,华侨新村内开始出现居民异质化现象。与此同时,华侨新村内花园式低层住宅的围墙也开始加高,大多为3米,用围墙将住宅与外界隔离并非保持原有开敞模式,作居住用途的低层住宅只有少数几间仍是老归侨居住的保持低矮的围墙。

外墙形态演化折射出的是邻里关系的变化。在1954年华侨新村建成之初,华侨新村内居住的均为归国华侨,在1960年归侨人数达到了历史最高,到了文革前的1964年,华侨新村内的归侨和侨眷人数为1001人,达到了历史最高点;社区共有侨户226户,其中归侨 167户,港澳同胞亲属21户、84人。在国家行政力量的引导下,华侨新村所在地块从农村地区一跃成为华侨聚居区,此时的华侨新村是一个同质社区。在1950~1960年代,新村内均为刚归国华侨,对彼此间的华侨身份以及华侨新村的认同感十分强烈,熟悉彼此,邻里间相互依赖、相互支持、帮助和相互提携,交流频密,生活习惯和行为模式相似,邻里关系十分和谐亲密,是一个社区共同体和典型的熟人社会。此外,当时居民的身份都是归侨,彼此之间十分容易产生认同感和群体感,关于在外国生活的共同话题较多,使邻里间沟通交往的发生变得容易。

1980年代,单位制的居民迁入华侨新村。单位制居民在同一单位工作,具有相同的工作空间和居住空间,生产与生活重合并共同劳动和共同享受,在邻里关系之外还有一层同事关系,交往十分密切,单位制居民加入后的熟人社会依然牢固。但单位制的居民与归侨之间的交往则相对薄弱,据华侨新村5个单位分配住房的居民以及2个高层住宅的居民所言,新村中的归侨都搬走了,他们都不认识归侨。大多归侨认为与非归侨邻居交往和睦。现今部分高层住宅的居民在华侨新村内的“华侨联谊中心”与部分归侨认识,但联谊中心上午一般提供给各个不同的归侨团体内部搞联谊活动,下午提供给当地居民打麻将等,归侨与当地居民在联谊中心接触的机会并不多。

从1990年代起,随着老归侨和单位制居民的搬迁和老去,熟人社会逐渐瓦解。新进入的绅士化居民在全球化的影响下,家庭和熟人圈子的关系依然牢固,然而与陌生人的人际交往关系在变得暂时性、片面化,疏远感和不安全感也在增强,自我保护意识较强,对私密空间和隐私的要求较高,且他们在邻里交往方面的意识淡薄,偏向认知性关系。对于新进入的绅士化居民而言,华侨新村的原住民也是陌生人,他们与老归侨和单位制居民熟人社会中的一直以来的情感性关系无法融合,造成新关系无法建立,因此邻里之间的交往,尤其是花园式低层住宅的居民间的交往日益减少。

不像现在,大家都不认识的,新搬来的那些认识,而且每个人的门都紧闭着,怎么会认识。

——华侨新村老归侨,L,2014年9月

(新搬进来别墅的人的交往)比较少。那没理由无端端的去敲人家的门,除非是高层住宅旁边邻居,别墅的很少。

——居委会主任,C,2014年9月

像这个大院里的居民一般都是邮电职工,不是上班见就下班见,自然就会熟。像现在房屋主人更替频繁,熟了之后第二天又换另一个,现在邻居之间你管他都会被嫌多管闲事。以前就不是,“下班了?煲了粥,拿碗过去吃一下。” 虽然这些是很老土,但是讲起来好开心。这种沟通,现在有吗?

——保安,L,2014年9月

在实地调研的过程中,笔者无法通过在公共空间找到或者经受访者找到住在高围墙别墅内的居民接受采访,仅在一次偶然机会下遇到其中一栋高围墙的保姆并进行了短暂的采访,便无法全面直接得知他们对于邻里交往的态度。接受采访的受访者均表示不认识住在高围墙别墅内的居民,而且他们也较少在公共空间出现,从访谈困难程度的侧面可以反映出他们在华侨新村内的邻里交往和人际交往发生较少以及不愿意发生交往的态度,部分居民对于拜访者持不友好、抗拒的态度。

除了原本认识的朋友之外,住在别墅里的(人)一般都不会和其他人交往的。

——千禧居的雇工,2014年9月

除了居委会和派出所知道(高围墙住宅里)住的是什么人,我们不知道。(四层低层住宅)新搬进来的如果我们主动去联系他就有(来往),如果我们不主动就没有。有时通过通知交水电费、垃圾费慢慢认识。有些已经住进来几个月我都不认识。

——华侨新村老归侨,H,2014年12月

某别墅新进入邻居不仅在面向马路一面的围墙加高,而且也加高了不面向外界只与邻居接壤的围墙(图2),这表明新进入的居民不仅对外人存有戒备心理,对邻里交往也是谨慎的。该旧围墙别墅的主人表示不认识新建围墙的邻居,从没有交谈过,感觉“好陌生”。出于安全考虑,新进入者的高围墙亦迫使部分原住民把自己原本低矮的围墙加高以防盗。

新进来的人建高围墙后,归侨也建高了,不然其他都是高围墙,小偷不偷别人就偷你的。

——华侨新村老归侨,H,2014年12月

同时,仍有少数新进入的绅士化居民是愿意参与邻里间的交往,并直观地通过围墙的高度体现出来。低矮、通透的围墙一方面能传递信任、友好的信号,另一方面,低矮的围墙与五六十年代的围墙高度相仿给原住民一种亲切感。墙外的人能一眼看到住宅花园的情况,为邻里间初次交往提供话题基础。

它的屋子是有围墙,但是它的围墙是通透的,就在我家的斜对面,它那个围墙是可以一眼看到它里面,那这样就比较好一点。跟屋主太太的妹妹有过来往,她有时给点辣椒我们。它里面种些什么看得很清楚。

——华侨新村老归侨,H,2014年9月

原住民对于新进入居民的交往态度在新关系的建立上也起着举足轻重的作用,而围墙则是影响原住民交往态度的重要因素。原住民都是从华侨新村建成之初就在此处居住,而在当时围墙是通透低矮的竹篱笆或砖围墙,在原住民的意识中低矮围墙代表着屋内的人信任、熟悉和愿意发生交往行为,建立邻里关系的重要信息,从而老归侨H便尝试通过借辣椒与新建低矮围墙内的新居民交谈。而如今的高围墙给原住民的感觉就是围墙里的像是住在“监狱”里并且拒绝与外人交往。

高围墙除了给原住民感觉不友好,像“监狱”之外,建筑形态上的改变使得老归侨们无法从熟悉的场景处找回旧时的记忆,从而冲击了老归侨对于五六十年代时华侨聚居区“共同体”的集体记忆,降低了社区共同体对于老归侨们的凝聚力,从而强化了个体化现象(图3)。

从我们归侨的角度就希望不要大改,我回来以后就看到这个是我们以前住过的地方,我小时候在那里玩,像侨中,看到那里就会想起以前在那里读书,但是现在它铲掉了,弄一个新的房子了,我们的回忆都没有了。

——华侨新村老归侨,H,2014年12月

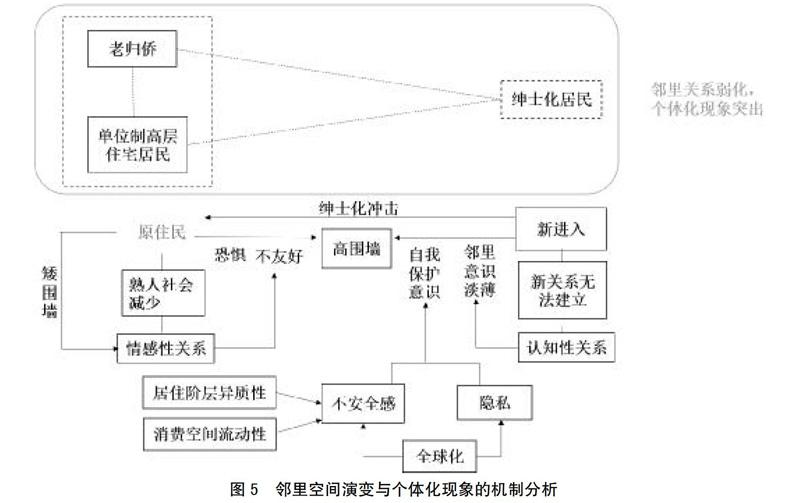

3.2 由异质化催生的个体化现象

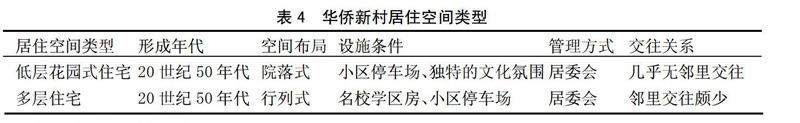

新进入的花园式低层住宅居民建起高围墙,不愿意与邻里发生交往的个体化现象在华侨新村的别墅区尤为明显,然而在广州的其他别墅区,如碧桂园凤凰城,邻里交往较密切,住户与附近3、4家的邻居都相互认识且有闲话家常,个体化现象并不突出。在上述的封闭社区和凤凰城中的居民的社会经济地位相近,是同质化的社区,而华侨新村在八九十年代开启的绅士化进程和兴建单位制住宅导致了如今华侨新村居住主体阶层的多样化和异质化。在华侨新村内既有居住在团结路、爱国路、光明路花园别墅的居民、也有居住在原道路低层住宅的居民,还有居住在友爱路、淘金路等高层住宅的居民,淘金路一带部分区域建筑密度较高,还出现类似于城中村的“握手楼”。根据观察华侨新村内各个组团的住户的居住地点、家庭结构、出行方式和衣着等,可以判断在华侨新村居民的社会经济地位从高收入到中低收入水平不等(图4)[46]。

华侨新村居住主体的异质性导致了居住主体之间的价值观、休闲方式等差异较大,从而削弱了高围墙居住主体对其他居民的认同感,使他们拒绝主动与其他居民发生交往,基于兴趣爱好等次要接触建立的“你”“他”为核心概念的认知性关系[35]也无法建立,导致熟人社会成员逐渐减少,逐渐被瓦解的同时新的邻里交往关系也无法成功建立,以及中上阶层的“求异心理”,造成了如表4所示的低层花园式住宅内居民几乎无邻里交往、多层住宅居民交往颇少的个体化现象出现。同时表4以及访谈的结果也反映了不同群体不同阶层的个体化程度不同,社会经济地位越高,个体化现象越突出。华侨新村近年的成交地价均价三万元每平方米,别墅更达到了四万多元每平方米,可以推断,这批新搬进花园式低层住宅的居民的经济能力较强。对于新搬进的居民来说,居住在附近的近邻都是陌生人,陌生人邻近的环境给人压力,于是在可以通过社区外的社会关系和市场交易获得生活支持的情况下,新搬进来的居民通过加高围墙和拒绝主动交往的方式减轻陌生人近邻的压力。中上阶层普遍渴望拥有“可防卫空间”和个人或集体的“空间领地”,这在其他高档社区中的表现就是封闭社区,华侨新村虽较少非住户进入其内部,但并没有门禁设施,是一个半封闭社区,在华侨新村内中上阶层对“可防卫空间”和“空间领地”的渴望只能通过加高的围墙实现。

一般情况下,经济能力较强的人群对于隐私的重视程度、财产的保护程度高,华侨新村居住主体的异质性加剧了他们的不安全感与不信任感。与此同时,华侨新村牌坊入口处的消费空间所带来的流动性强的消费者,而流动性带来的是不确定性,不确定使人失去预见和控制的权力,因此不确定的、流动性强的、陌生的消费者也增加了居民的不安全感。不安全感、不信任感导致了新搬进来居民的自我保护意识强,此乃华侨新村内绅士化人群加高围墙的重要原因。而在全球化的影响下,远距离出行便捷、移动通信工具、网络发达以及方便频繁的市场交易,居民需求帮助不再受地域的限制,高围墙的居民与邻居交往的必要性也大大降低了,此亦为他们与邻居几乎没有交往的原因之一(图5)。

4 结论与讨论

围墙是邻里空间演变的隐喻。中国是一个围墙社会,计划经济时期的围墙是用来保护单位或社区,其内部家庭与家庭之间的围墙则很矮。与之相对,时下不仅社区与外界之间用围墙来隔离,且家庭与家庭之间也用加高的围墙的来隔离。社区围墙体现的是“地方与地方”的居住空间分异,而围墙的家庭化则意味着“家与家”联系的断裂,人们得到物质和情感需求的范围愈益缩小,“个人与个人”、个人与匿名市场的联系逐渐占据居民生活[21]。华侨新村的个体化现象在不同的群体和阶层呈现不同的情况,笔者经深入考察发现,在全球化的影响下,城市的邻里交往普遍减少,特别是广州作为一线城市,人口、文化、收入异质性大,社会信任水平较低的背景中[40],造成华侨新村高围墙的普遍性以及个体化现象突出。高异质性使原本注重财产和隐私保护、渴望私密和可防卫空间的中上阶层对其他居民的认同感和信任感更低,从而建起严密的围墙。高耸的围墙使习惯于熟人社会情感性关系的老归侨和单位制居民感觉不友好、阴森,进而拒绝主动与严密围墙内的居民发生交往,同时旧的情感性关系在绅士化的冲击正在瓦解,新的认知性关系也无法建立,个体化现象在华侨新村内日渐突出。近来,中央公布的《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出“加强街区的规划和建设,原则上不再建设封闭住宅小区,已建成的住宅小区和单位大院要逐步打开,实现内部道路公共化”。无可否认,同质化环境如华侨新村建设初期的低矮围墙确实带给了居民归属感与优美环境,但当社区异质性增强时,居民却纷纷主动把围墙加高,甚至是只与邻居接壤的围墙。鉴之,人与人间的“边界”是在实施新政需同时考虑的问题。

诚然,要增进邻里之间的交往必须增加社区的公共空间和公共话题,公共空间为邻里间的接触提供更多物理空间和接触机会,公共话题能吸引不同阶层的居民共同讨论、增加接触和对彼此的认同感,从而培养共同兴趣和对社区的归属感,促使认知性关系建立。

*致谢:感谢中山大学王宁教授、华南师范大学钱俊希副教授以及墨尔本大学袁振杰博士对本文的帮助!

参考文献:

[1] 马学广.“单位制”城市空间的社会生产研究[J]. 经济地理,2010,30(9):1456-1461.

[2] 侣传振.从单位制到社区制:国家与社会治理空间的转换[J].北京科技大学学报:社会科学版,2007, 23(3):44-47.

[3] 勒菲弗著,李春译.空间与政治[M]. 上海人民出版社, 2007:46

[4] 良警宇.从封闭到开放:城市回族聚居区的变迁模式[J].中央民族大学报,2003,01:73-78.

[5] 周尚意,朱立艾,王雯菲,范芝芬. 城市交通干线发展对少数民族社区演变的影响——以北京马甸回族社区为例[J]. 北京社会科学,2002,04:33-39-50.

[6] 李志刚,薛德升.广州小北路黑人聚居区社会空间分析[J].地理学报,2008,63(2):207-218.

[7] 李志刚,薛德升,杜枫,等. 全球化下 “跨国移民社会空间” 的地方响应——以广州小北黑人区为例[J]. 地理研究,2009(4):920-932.

[8] 吴廷烨,刘云刚,王丰龙. 城乡结合部流动人口聚居区的空间生产——以广州市瑞宝村为例[J].人文地理,2013,28(6):86-91.

[9] 赵晔琴,罗国振.外来者的进入和棚户区本地居民日常生活的重构-对上海市C棚户区的个案研究[J].现代意识与都市发展,2006,109.

[10] Curtis T.‘Newness in social entrepreneurship discourses:The concept of ‘Danweiin the Chinese experience[J].Journal of Social Entrepreneurship,2011,2(2):198-217.

[11] Bjorklund E M.The Danwei: socio-spatial characteristics of work units in China's urban society[J].Economic Geography,1986:19-29.

[12] 封丹,朱竑, Breitung W.门禁社区边界和家的构建关系研究[J]. 世界地理研究,2014,3:64-73.

[13] 郑中玉.社区多元化与社区整合问题:后单位制阶段的社区建设——兼以一个社区网的实践为例[J]. 兰州学刊,2010,11:116-119.

[14] 蔡禾,贺霞旭.城市社区异质性与社区凝聚力——以社区邻里关系为研究对象[J]. 中山大学学报:社会科学版,2014,02:133-151.

[15] 张艳,柴彦威,周千钧.中国城市单位大院的空间性及其变化:北京京棉二厂的案例[J]. 国际城市规划,2009(5):20-27.

[16] 梁洁.个体化背景下的民间权威与乡村公共生活[J]. 甘肃理论学刊,2013(5):69-73.

[17] 乌尔里希贝克等著, 李荣山等译,个体化[M]. 北京:北京大学出版社,2011:2

[18] 谷玉良.暧昧:个体化社会人际关系的再整合[J]. 中共南京市委党校学报,2013(2):69-73.

[19] 张应祥.社区,城市性,网络——城市社会人际关系研究[J]. 广东社会科学,2006(5):183-188.

[20] Steger M. Globalization. A very short introduction[M]. Oxford: Oxford University Press.3rd Revised edition, 2013.159

[21] Wellman B.Physical place and cyberplace: The rise of personalized networking[J]. International journal of urban and regional research,2001,25(2):227-252.

[22] 郑中玉.个体化社会与私人社区:基于中国社区实践的批评[J]. 学习与实践,2012,06:91-98.

[23] Wirth L.Urbanism as a Way of Life[J]. American journal of sociology,1938:1-24.

[24] 谷玉良.暧昧:个体化社会人际关系的再整合[J]. 中共南京市委党校学报,2013(2):69-73.

[25] 赵爽.中国社会个体化的产生及其条件——个体化相关理论述评[J].长安大学学报:社会科学版,2011,02:68-75.

[26] 王建民.转型社会中的个体化与社会团结——中国语境下的个体化议题[J]. 思想战线,2013,03:79-83.

[27] 谭日辉.社会空间特性对社会交往的影响——以长沙市为例[J]. 城市问题,2012,02:59-66.

[28] 徐京波.消费主义与农村个体化趋势[J]. 华南农业大学学报:社会科学版,2013,04:105-110.

[29] 朱敏,王海明.个体、社会与乡村社会转型——以个体化为视角[J]. 晋阳学刊,2009,04:45-48.

[30] 郑中玉.社区多元化与社区整合问题:后单位制阶段的社区建设——兼以一个社区网的实践为例[J]. 兰州学刊,2010,11:116-119.

[31] 夏建中. 现代西方城市社区研究的主要理论与方法[J]. 燕山大学学报:哲学社会科学版,2000,1(2): 1-6.

[32] Wellman B. Physical place and cyberplace: The rise of personalized networking[J].2001,25(2):227-252.

[33] Anderson B. Imagined communities: Reflections on the origins and spread of nationalism[M]. London:Verso.1983.7.

[34] 李洁瑾,桂勇,陆铭.村民异质性与农村社区的信任——一项对农村地区的实证研究[J]. 中共福建省委党校学报,2007,02:53-56.

[35] Greenbaum S D, Greenbaum P E. The ecology of social networks in four urban neighborhoods[J]. Social Networks,1985,7(1):47-76.

[36] 柴彦威.以单位为基础的中国城市内部生活空间结构──兰州市的实证研究[J]. 地理研究,1996,01:30-38.

[37] 何深静,钱俊希,吴敏华.“学生化”的城中村社区——基于广州下渡村的实证分析[J]. 地理研究, 2011,30(8):1508-1519.

[38] Alesina,A,Ferrara,E. La. Participation in heterogeneous communities[J]. The Quarterly Journal of Economics,2000,115(3):847-904

[39] Stolle D. Bowling together, bowling alone: The development of generalized trust in voluntary associations[J]. Political Psychology, 1998: 497-525.

[40] Hirsch F. Social limits to growth[M]. Routledge, 2005.

[41] 封丹,Werner Breitung,朱竑.住宅郊区化背景下门禁社区与周边邻里关系——以广州丽江花园为[J].地理研究,2011,01:61-70.

[42] 宋伟轩,朱喜钢.中国封闭社区——社会分异的消极空间响应[J].规划师,2009,11:82-86.

[43] Dixon J.Contact and boundaries:Locating'the social psychology of intergroup relations[J]. Theory & psychology,2001,11(5): 587-608.

[44] 宋伟轩,吴启焰,朱喜钢. 新时期南京居住空间分异研究[J]. 地理学报,2010,65(6):685-694.

[45] 袁媛,朱竑,王玉.当代型历史文化保护区的保护与更新——以广州市华侨新村为例[J]. 建筑学报,2010(6):28-31

[46] 王敏. 广州市华侨新村地区城市形态演变及动因研究[D]. 广州:华南理工大学,2012.

Abstract: Based on the transformation of architecture morphology in Guangzhou Overseas Chinese Village, this paper analyzed the causes and mechanism of the individualization phenomenon by qualitative interview. We found that the high walls announced not only the boundary and isolation in material space but also neighbor communication space. Because of the reformation of city management model, the community heterogeneity increased and the identity and trust of the upper-middle class in community to others decreased. Whats more, under the shock of gentrification, the emotional relationship which depends on old overseas Chinese and DANWEI residents is collapsing while new cognitive relationship can not be established. Therefore, the function of material community was weakened and the individualization phenomenon is more widespread in Guangzhou Overseas Chinese Village.

Key words: concentrated area of overseas Chinese; individualization; heterogenization; neighbourhood space; Guangzhou Overseas Chinese Village