论文物行政许可制度的演变

付文军

(广州美术学院 人文与艺术学院, 广东 广州 510260)

论文物行政许可制度的演变

付文军

(广州美术学院 人文与艺术学院, 广东 广州 510260)

摘要:文物行政许可制度是文物法的核心内容,举凡文物管理机构的设立,文物的处置行为,均涉及行政许可的内容。在中国五十多年的文物立法过程中,逐渐形成了对可移动文物与不可移动文物实行分级管理/许可的法律体系和框架。厘清文物法中的分类分级行政许可制度的演变,对于文物行政许可制度的改革以及文物立法的修订完善具有重要的意义。

关键词:文物;行政许可;分级 ;分类;制度演变

行政许可是指在法律一般禁止的情况下,行政主体根据行政相对方的申请,经依法审查,通过颁发许可证、执照等形式,赋予或确认行政相对方从事某种活动的法律资格或法律权利的一种具体行政行为(《行政许可法》第二条)。从法律关系的生成、演变方面而言,行政许可过程可以表现为“禁止——解禁”的法律关系模式。*朱新力、余军:《行政许可概念的逻辑构造》,刘恒:《行政许可与政府管制》,北京:北京大学出版社,2004年,第2页。鉴于文物作为一种不可再生性和稀缺性的资源,以及文物保护和利用过程中涉及的专业性,各国多对文物的管理采取事先的限制,只有在符合特定条件才能解除此种限制。这与行政许可“禁止——解禁”的逻辑暗合。

本文试从文物行政许可的角度,探讨中国《文物保护法》的分级管理模式缘何产生,如何变迁,以及对未来文物行政许可改革和文物立法有何借鉴,以此求教于方家。

一、文物行政许可制度的演进:属地管理与分级许可

按照类型和价值对文化遗产实行分类/分级管理,是国际遗产界通用的做法。*Lyndel V. Prott, & P. J.O’Keefe.Law and the Cultural Heritage: Discovery and Excavation, Abingdon, Oxon: Professional Books,1984.这种分类/分级管理的模式有其内在的原因,如20世纪60年代以来的遗产运动,遗产的范围急剧扩大,新的遗产类型层出不穷,导致遗产立法不得不采取分阶段分类立法的模式。中国1961年颁布实施的《文物保护管理暂行条例》,只涉及文物建筑和考古发掘,而2002年修订实施的《中华人民共和国文物保护法》(以下简称《文物保护法》),则已经容纳了可移动文物与历史名城的类型。

中国文物立法以保护为名,突出强调文物保护的维度。从中国文物立法的历程来看,1982年《中华人民共和国文物法》的颁布是一个分水岭,1982年之前,中国文物管理实行属地管理的模式,1982年之后,则演化为属地管理下的分级管理模式。从1961年国务院的《文物保护管理暂行条例》到2002年《中国文物保护法》的全面修订,中国文物立法的历程大体可以分为三个阶段:

(一)1961年《文物保护管理暂行条例》:属地管理

1961年国务院颁布了《文物保护管理暂行条例》(以下简称《文物条例》),这是新中国第一部完整的文化遗产法律文件,总共18条。该条例“基本确立了中国在一个相当长的时期内,文物法制建设的基本思路和文物法规的基本框架”*李晓东:《在依法治国方略指引下加强文物法制建设》,李晓东:《文物与法律研究》,石家庄:河北人民出版社,2006年,第208页。。

《文物条例》中确定的遗产范围主要是不可移动文物,当时主要指单体建筑、构筑物和其他遗迹。此时已经形成了文物的历史、科学和艺术三大价值论,并根据价值的大小实行分级管理(第四条)。此时的保护理念主要是复原状保护*《文物条例》第十一条规定:“一切核定为文物保护单位的纪念建筑物、古建筑、石窟寺,石刻、雕塑等(包括建筑物的附属物),在进行修缮、保养的时候,必须严格遵守恢复原状或者保存现状的原则,在保护范围内不得进行其他的建设工程。”这种复原设计的保护理念,是中国文物建筑保护中的一个重要的方法,其特点是“根据对文物建筑时代风格、传统的地方做法的认识恢复建筑群中缺失的建筑或建筑上缺失的构件。这种做法是与建筑史界自身对于古代建筑风格的研究,以及建筑史学者所特有的建筑设计教育背景和对古代建筑价值的以始建年代为判断标准分不开的,同样也与中国传统观念中对圆满的追求有关,前苏联的文物修复观念又在一定程度上,特别是在20世纪50年代促进了这种观念的发展”。参见吕舟:《中国文化遗产保护三十年》,《建筑学报》2008年第12期。,管理模式主要是文物保护单位制度*1956年,国务院发布了《关于在农业生产建设中保护文物的通知》,第一次提出“保护单位”的概念。文物保护单位制度的变迁,参见王运良:《中国文物保护单位制度研究》,复旦大学2009年博士学位论文。,管理权责为以地方政府为主的属地模式,《保护条例》第五条第二款规定:一切文物保护单位的保护和管理,都由所在地县、市人民委员会负责。其中规定了行政许可的内容包括:

1.对工程建设应当先确定保护方案,列入计划任务书(第七条);

2.文物保护单位发掘和迁移的许可(第七条);

3.建设前的勘探(第八条);

4.文物修缮的许可(第十一条);

5.文物保护单位用途改变的许可(第十二条)等。

(二)1982年《文物保护法》:不可移动文物的分级管理

1982年《文物保护法》及随后的《文物保护法细则》最大的变化,是在属地管理的基础上,向分级管理转变。并且,根据不可移动文物的分级(《文物保护细则》第二条、第六条)管理制度,确定了可移动文物分级(《文物保护细则》第二条)管理的模式。

文物的分级

在不可移动文物方面,1982年《文物保护法》细化了1961年《文物条例》的事项,主要包括:

1.丰富了文物保护单位的内涵,文物保护单位成为包括文物本体、保护范围和建设控制地带在内的复合体(第十二条)。

2.针对文物保护单位的保护,在属地管理的基础上,实行分级管理:将全国重点文物保护单位内的建设工程以及省级、国家级文物保护单位迁移与拆除的许可权限,向上集中于国家文物局(第十一条、第十三条)。

而对可移动文物,从管理的角度,划分了三类不同的可移动文物,包括馆藏文物、社会文物和出入境文物。此期间中国政府批准了《关于禁止和防止非法进出口文化财产和非法转让其所有权的方法的公约》、《武装冲突下保护文化财产公约》和《关于被盗或非法出口文物的公约》,也进一步强化了对可移动文化遗产的保护。1982年《文物保护法》对馆藏文物的管理主要是文物调拨、交换的行政许可,即第二十三条的规定:全民所有的博物馆、图书馆和其他单位的文物藏品禁止出卖。这些单位进行文物藏品的调拨、交换,必须报文化行政管理部门备案;一级文物藏品的调拨、交换,须经国家文化行政管理部门批准。未经批准,任何单位或者个人不得调取文物。

整体而言,虽然文物分级制度已经形成,但是对可移动文物的行政管理,以及其与文物保护单位的逻辑关系,尚无系统的设计。

(三)2002年《文物保护法》修订:文物分类、分级管理的形成

2002年全面修订的《文物保护法》的框架和基本内容与1982年《文物保护法》相同,包括八章八十条147款,内容从条数上增加了一倍半,款数上增加了近两倍。*李晓东:《新〈文物保护法〉学习纲要》,李晓东:《文物与法律研究》,第251页。在不可移动文物方面,2002版《文物保护法》基本继承了1982版的规定,局部有些改动,例如对文物保护单位保护范围内的建设许可进行了细化(第十七条),增加了对文物保护单位和建设控制地带的环境整治(第十九条),对文物保护单位用途,根据产权不同而有不同规定(第二十四条、二十五条)。

2002年《文物保护法》及2003年《文物保护法实施条例》最大的变化在于,对照文物保护单位的四级级别(国保、省保、市县级、未核定文物),建立了相应的馆藏文物的分级(一、二、三级和一般文物)管理模式,包括文物的调拨(第三十九条)、借用(第四十条第二款)、交换(第四十一条)、修复(《文物保护条例》第三十二条)、拍摄(《文物保护条例》第三十五条)等,然而两者并不完全一一对应,试分析如下:

1.中央层面:负责价值等级最高的文物行政许可,法律明确,逻辑一致

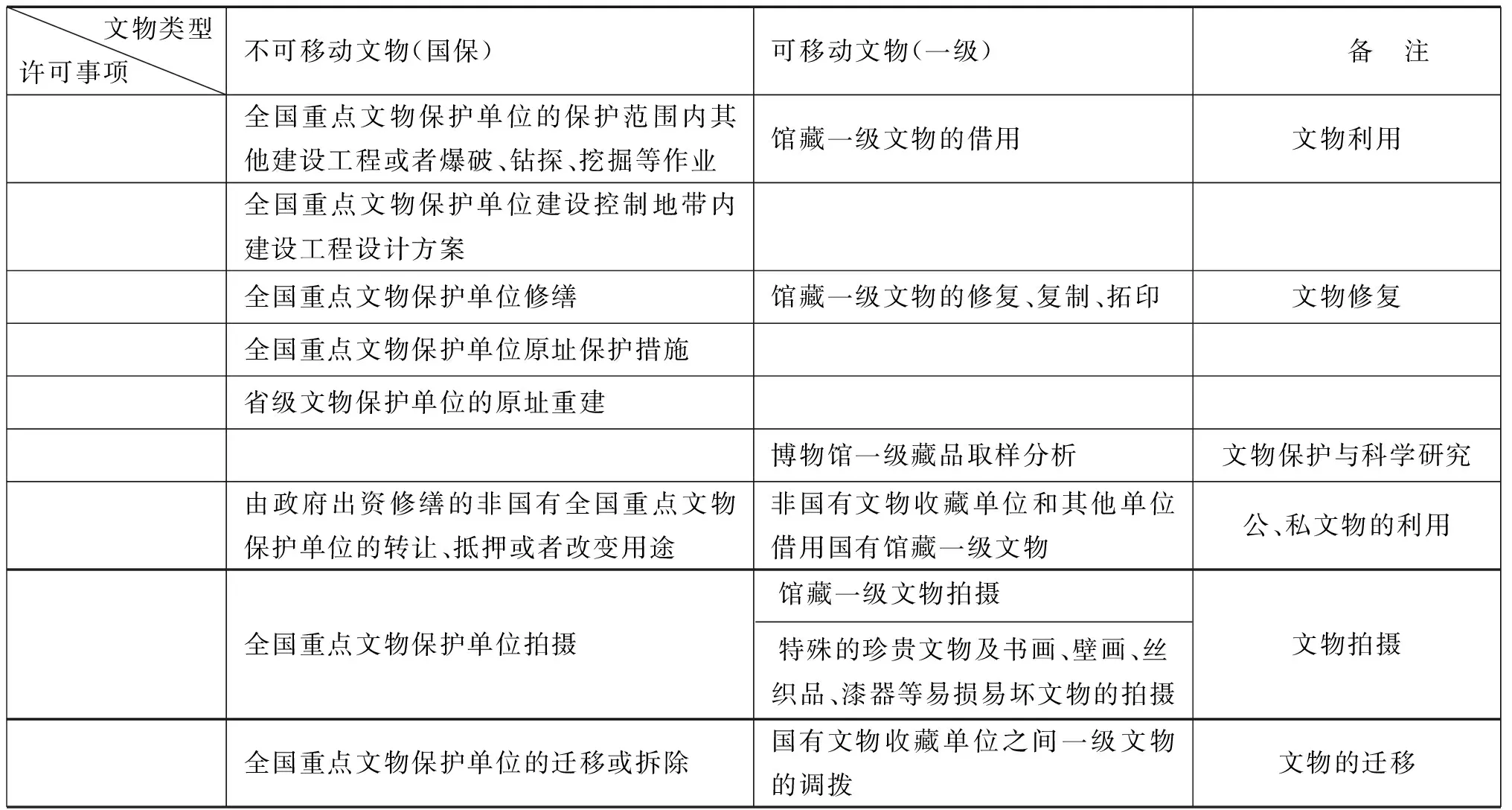

作为最高文物行政部门,国家文物局负责的行政管理事项绝大多数涉及价值级别最高的文物事项,如全国重点文物保护单位、馆藏一级品以及文物出入境等,兹将不可移动文物与可移动文物的行政许可列表比较,以凸显两者之间的对应关系:

不可移动文物与可移动文物的行政许可比较

2.地方层面:不同类型的文物实行不同层级的行政管理

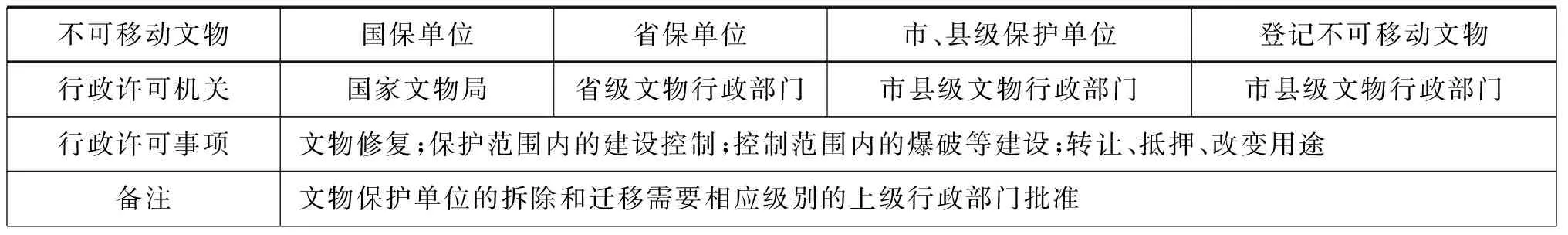

不可移动文物的行政管理,主要采用三级行政许可的模式。实际上,不可移动文物名为国保、省保和市、县保,是按行政区划的级别来对应文物的价值级别,这已经暗示文物保护单位的管理,采取按行政区划的分级管理。因此《文物保护法》规定的不可移动文物许可的若干事项,均是分级许可,如文物修复、保护范围内的建设控制;控制范围内的爆破等建设;转让、抵押、改变用途的许可等。

不可移动文物的三级管理模式

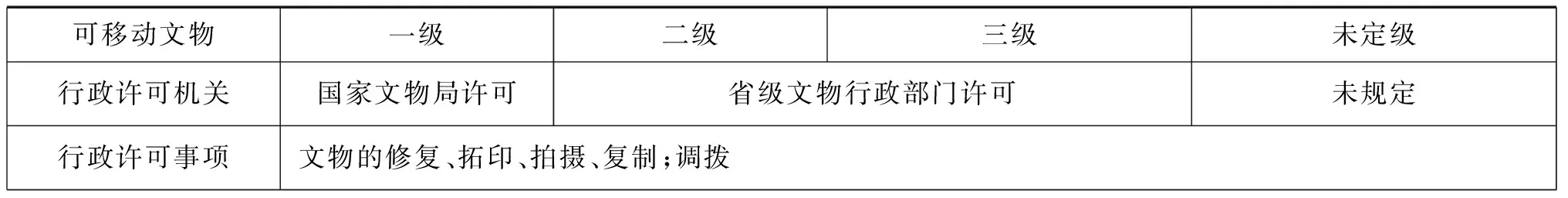

根据文物法第四十六条的规定,可移动文物似乎采取两级许可的模式:

可移动文物的两极管理模式

很明显,中国文物分级管理体系是采取不可移动文物三级管理、可移动文物两级许可的基本框架。

3.根据文物保护的强度决定行政许可级别

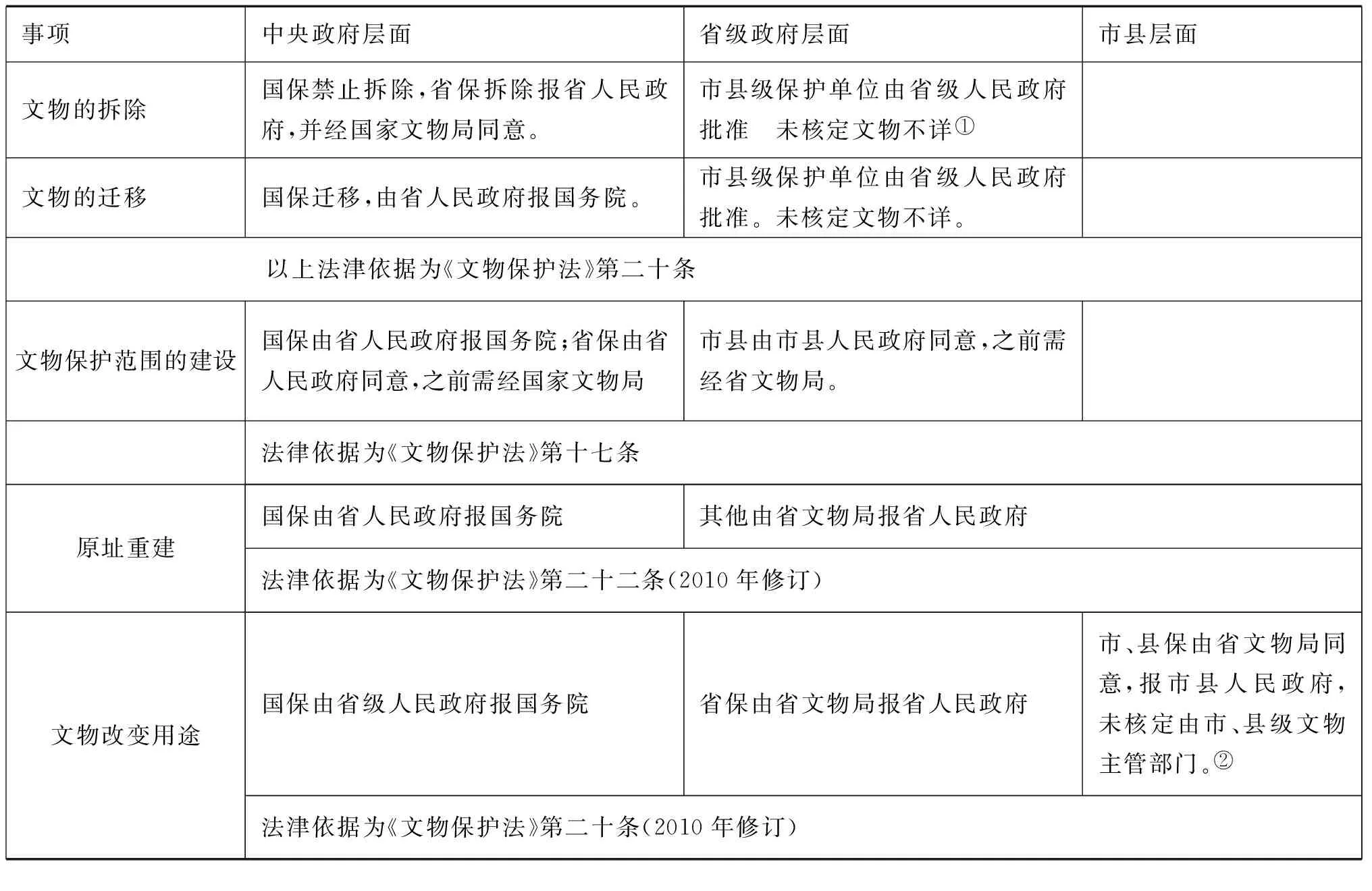

部分行政管理事项,关涉文物的存亡,故采用向上集权的许可方式。这主要指文物保护单位的迁移、拆除与原址重建。以下试从保护强度的角度,来划分各级政府的权责:

文物保护的强度与行政许可级别的关系

①《文物保护法》第二十条第一款规定:建设工程选址,应当尽可能避开不可移动文物; 因特殊情况不能避开的,对文物保 护单位应当尽可能实施原址保护。第三款规定:无法实施原址保护,必须迁移异地保护或者拆除的,应当报省、自治区、直辖 市人民政府批准。这里所指的“无法实施原址保护”的应当指文物保护单位,而不包括核定不可移动文物。

②“核定为文物保护单位的属于国家所有的纪念建筑物或者古建筑,除可以建立博物馆、保管所或者辟为参观游览场所 外,作其他用途的,市、县级文物保护单位应当经核定公布该文物保护单位的人民政府文物行政部门征得上一级文物行政部 门同意后,报核定公布该文物保护单位的人民政府批准”的规定与“国有未核定为文物保护单位的不可移动文物作其他用途 的,应当报告县级人民政府文物行政部门”逻辑上不一致。

从《文物保护法》五十多年的立法过程来看,由于不可移动文物立法在先,因此在制定可移动文物的立法时,很明显模仿了文物保护单位的模式,但是两者之间并无严密的一一对应关系。*国家文物局2001年公布的《文物拍摄管理暂行办法》中,试图建立二级许可的文物拍摄制度,即国家文物局负责许可一级文物和国保单位,省文物行政部门负责许可二、三级文物和省保、市县级文物保护单位(第四条)。由此可见,对于可移动文物的分级许可,并无系统的考量。

二、文物机构设立的许可与文物处置的行政许可之间的关联性

就国际遗产界而论,关涉文化遗产管理组织之设立和人员资质,多需专门法律明定之:或采用许可主义,如法国、日本、中国、波兰、丹麦、爱沙尼亚、肯尼亚*中国国家文物局、中国博物馆协会:《博物馆法规文件选编》,北京:科学出版社,2010年,第159-221页。以及我国台湾地区*秦裕杰:《我国博物馆要学日本行政法人化吗》,《博物馆学季刊》第19卷第2期。;或以相关法律来约束,如美国对博物馆设立虽无相应行政部门之审核,但是以税法来约束博物馆的行为。

中国是以隶属政府之事业单位或企业来经营文化遗产。这类机构的设立,常需要行政许可。这类机构包括:(一)设立文化遗产机构的许可,如设立考古队(《文物实施条例》第二十二条)、博物馆等;(二)文化遗产经营资质的行政许可,如从事文物经营(文物商店)的资格(《文物实施条例》第四十一条、第四十二条)、文物保护工程公司资质(《文物实施条例》第十七条)、文物拍卖机构资质的许可等;(三)从业人员资质的许可,如考古发掘领队的资格许可(《文物实施条例》第二十二条)。

这些机构对于具体的文物处置的行政许可,关系密切。试举例分析:

(一)考古发掘的行政许可

《文物法》及《实施条例》中关于考古相关的行政许可共计8项,大体包括4类,分别为考古发掘资质的许可;考古发掘领队资格许可;考古发掘计划的许可(包括水下考古和外国人在中国境内调查、发掘)和考古出土物的化验和保留。

一个考古项目,首先其负责人必须具备考古发掘领队的资质,其次考古发掘机构必须是有发掘资质的机构组织(不具备团体发掘资质的机构,不能单独申请考古发掘,必须附属或联合具有考古发掘资质的机构一起发掘);具备了上述两项资质后,才有权利申请具体的考古发掘项目。

中国考古发掘的许可与考古的科层管理体制紧密相关:考古机构由各级文物行政部门直接领导管理,故对考古领队资质与考古团体资质限制十分严格,并采取中央审批,以保证基本的考古发掘资质与能力。考古机构既然是国家文物行政部门直接领导管理,因此针对具体的考古发掘计划反而规定较为简略。

(二)文物保护工程公司的资质许可

文物保护工程公司的资质许可,主要是关乎文物的修缮。《文物保护法》第二十一条第二款规定:“对文物保护单位进行修缮,应当根据文物保护单位的级别报相应的文物行政部门批准;对未核定为文物保护单位的不可移动文物进行修缮,应当报登记的县级人民政府文物行政部门批准。”第三款规定:“文物保护单位的修缮、迁移、重建,由取得文物保护工程资质证书的单位承担。”《文物保护法实施条例》第十六条规定:申领文物保护工程资质证书,应当具备下列条件: (一)有取得文物博物专业技术职务的人员; (二)有从事文物保护工程所需的技术设备; (三)法律、行政法规规定的其他条件。

因此就逻辑上而言,文物修缮也是需要三个连续的环节:专业文物博物技术职务的人员(不是许可制);文物保护工程资质的许可;文物修缮的许可。

(三)文物拍卖机构设立的许可

文物拍卖的许可亦与文物保护工程的许可类似,不但一事一许可,同时也要求具备专业资质的机构来实施。如《文物保护法》第五十四条第一款规定:依法设立的拍卖企业经营文物拍卖的,应当取得国务院文物行政部门颁发的文物拍卖许可证。第三款规定:拍卖企业拍卖的文物,在拍卖前应当经省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门审核,并报国务院文物行政部门备案;省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门不能确定是否可以拍卖的,应当报国务院文物行政部门审核。

在人员资质上,“拍卖企业从事文物拍卖经营活动的,应当有5名以上取得高级文物博物专业技术职务的文物拍卖专业人员,并取得国务院文物行政主管部门发给的文物拍卖许可证”(《文物保护法实施条例》第四十一条)。

(四)文物商店设立的许可

文物商店与文物拍卖机构类似,两者在文物法中的规定亦相互对应。文物商店从事文物的买卖,文物拍卖公司从事文物的拍卖,两者互相排斥,不得共同经营。《文物保护法实施条例》第五十三条第二款规定:文物商店不得从事文物拍卖经营活动,不得设立经营文物拍卖的拍卖企业。第五十四条第二款规定:经营文物拍卖的拍卖企业不得从事文物购销经营活动,不得设立文物商店。

文物商店从事具体的文物买卖,申请流程与文物拍卖类似:一事一许可,同时也要求文物商店具有合法的资质和专业的人员。《文物保护法》第五十三条规定:文物商店应当由国务院文物行政部门或者省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门批准设立,依法进行管理。在人员资质方面,文物商店要求有5名以上取得中级以上文物博物专业技术职务的人员(《文物保护法实施条例》第三十九条第二款)。

以上四类文化遗产机构,依照与政府(文物行政部门)的关系密切程度而言,依次为考古发掘机构、文物商店、文物保护工程公司、拍卖机构。考古发掘机构是准政府机构,从事的均是文物行政部门职责范围内的事宜,如考古发掘、遗址保护和考古出土物管理。考古遗址及出土物,在大多数国家都为国有财产,考古出土物也大多移交国有收藏机构或非营利组织,极少允许私人从事考古发掘,更遑论考古出土物的归属。因此考古发掘及出土物管理,与政府职责最为密切。文物商店采取特许主义,实质类似政府垄断企业。由于特许经营,政府对文物商店保持了较大的支配权。但因文物商店的企业属性,在文物的买卖上,采取较严格的许可,一事一许可。文物拍卖机构并无数量上限制,亦无地域上权属,故文物的拍卖,采取比文物商店更严格的规定,除一事一许可,机构许可外,仍要求5名专业拍卖资格的人员。文物修复公司,不涉及文物的流失,但仍因其企业性质,而必须一事一许可,以避免修复性破坏。

三、文物行政许可的改革动向

从中国文物立法五十多年的历程来看,文物立法呈现两个特征:第一,可移动文物参照不可移动文物实行分级管理,这在世界各国的遗产立法中十分特别*世界各国博物馆藏品管理的法律基本都没有采取按照文物价值级别而归属不同层级的行政机关许可的规定。这部分可以参见国家文物局、中国博物馆协会《博物馆法规文件选编》,北京:文物出版社,2010年。在美国,对博物馆藏品的管理并无按价值等级分级管理的规定,参见Marie C.Malaro & Ildiko Pogany Deangelis,A Legal Primer on Managing Museum Collections,Smithsonian Institution Press,2012.;第二,文物行政管理中,以事业单位或特许经营的机构为中介,来建立文物与行政管理部门之间的桥梁。这种以文物管理机构为中介、分级管理的制度,不仅构成了中国文物立法的主要内容,也决定了中国文物法的改革方向。2007年、2010年对12项文物行政许可的调整,以及2007年、2013年、2015年《文物保护法》的三次修订,都可以视为对文物分级管理制度的回应。

(一)文物行政许可的变迁(2002-2015)

2002年《文物保护法》全面修订后,此后13年文物法又经过三次修订,目的在于减少行政许可的审批。国家文物局也于2007年和2010年两次报送国务院裁并和下放文物行政许可事项9项。从历次修订和文物行政许可裁并中,可以一窥文物行政许可以及文物立法的改革方向。兹将2007、2010、2013、2015年历次文物行政许可调整事项具列如下:

1.2007年文物行政许可的调整

(1)撤销(2项)

2007年国家文物局通过行政命令取消2项行政许可,即“在古建筑内安装电器设备审批”(原国家文物局暂保留项目)和“在古建筑内设置生产用火审批”(原国家文物局暂保留项目)。

(2)下放(7项)

2007年国家文物局通过行政命令下放4项行政许可,即“文物商店设立审批”(原为国家与省级文物行政部门共有权限)、“馆藏一级文物拍摄审批”(仍有待《文物保护法实施条例》修订)、“全国重点文物保护单位拍摄审批”(原国家文物局暂保留项目)、“制作考古发掘现场专题类、直播类节目审批”(原国家文物局暂保留项目)*参见2007年《国务院关于第四批取消和调整行政审批项目的决定(国发〔2007〕33号)》。。

2007年《文物保护法》修订,下放3项行政许可,即“省级文物保护单位原址重建的许可”(《文物保护法》第二十二条)、“省级文物保护单位改变用途的许可”(《文物保护法》第二十三条)、 “国有收藏单位借展一级文物的许可”(《文物保护法》第四十条)。

(3)合并(1项)

即“全国重点文物保护单位的考古发掘许可”(与考古发掘计划的许可的条件一致,合并)。*然而在2010国务院第四、五批行政许可清理中只提及取消与调整管理类型,而未提及合并的项目。

2.2010年文物行政许可的调整

2010年取消2项文物行政许可。*2010年《国务院关于第五批取消和下放管理层级行政审批项目的决定(国发〔2010〕21号)》。即“拍摄易损的一般文物审批” (原国家文物局暂保留项目)和“拓印内容涉及我国疆域、外交、民族关系的古代石刻审批”(从没有列为国家文物局的行政许可项目,而是省级文物行政部门许可)。

另两项为“拍摄市级文物保护单位审批”、“拍摄县级文物保护单位审批”,将许可权由省级下放给市县级文物行政部门。

3.2013年文物行政许可的调整(1项)

2013年《文物保护法》修订,下放1项行政许可:即将“文物拍卖的审核”下放省级文物行政部门。

4.2015年行政许可的调整(4项)

2015年《文物保护法》修订,下放4项行政许可给省级文物行政部门,即 “从事考古发掘的单位可以保留少量出土文物作为科研标本”、“交换馆藏一级文物的许可”、“文物商店设立的许可”、“文物拍卖经营权的许可”。

因此,截止2015年,国家文物局官方保留的文物行政许可事项共计22项。

(二)行政许可变迁的原因分析

从文物行政许可裁并的类型来看,体现出两个特点:

1.对文物本体无涉的行政许可事项逐步下放

在可移动文物方面,目前已经下放了“一级文物的拍摄”、“一级文物的借展” “一级文物的交换”和“保留考古出土文物作为科研标本”等4项行政许可。虽然“一级文物的交换”改变了文物的占有权,但是文物的交换局限于国有收藏机构之间,保证了文物的国家所有权不会改变。可移动文物只保留了“修复”、“复制”、“拓印”三项行政许可。这三项相较而言,都是可能对文物本体产生直接的影响。

文物机构的资质本身不直接涉及文物本体,除了考古所比较特殊外,文物商店、文物拍卖机构的设立许可,都下放到省级文物行政部门。文物保护单位方面,省级文物保护单位的重建和改变用途,下放到省级文物行政部门。这两项也不直接影响文物本体。

2.强调文物行政许可的必要性

这主要体现在可移动文物的行政许可层面。如上所述,可移动文物的行政许可并无系统的立法考量,而是仿照不可移动文物分级管理。然而从保护原则、保护手段与方法、保护的效果等方面,可移动文物与不可移动文物均有较大不同:

(1)从立法目的而言,中国文物立法以保护为名,强调了“保护为主”的原则。可移动文物无论价值级别如何,保护的手段与方法大致类似;而不可移动文物涉及土地利用与不动产*Thomas F. King, Cultural Resource Laws and Practice,Walnut Creek, Calif.: Left Coast Press,2012.,产权关系复杂*如对非国有文物保护单位产权转移的限制。,受使用目的*英国对宗教遗产另辟专门的法律规定(John Delafons,Politics and Preservation: A Policy History of the Built Heritage, 1882-1996, Spon Press,1997.),我国对宗教文物亦在实践中充分考虑到宗教目的使用与保护的平衡。等因素影响,变化较大。

(2)中国文物行政许可的特征之一,在于通过遗产管理机构作为中介来实施。馆藏文物的许可,直接牵涉博物馆法人治理,在既有的国有博物馆事业单位法人治理结构下,藏品的行政许可与法人责任密切相关,已经保障了可移动文物的保护强度。

(3)博物馆的专业性日益强化,博物馆的法人地位也日趋加强,博物馆之间展览交流日益频繁,已经成为博物馆的常规业务。国家文物局的职能也从微观管理(具体的文物修复或复制等)向宏观的政策、规则制定转变。以上因素导致了不可移动文物的行政许可变动较大。

不可移动文物的行政许可,在60年的立法中并无实质的变化;而可移动文物则经历了巨大的变化,在历次行政许可省并过程中,可移动文物的行政许可事项,不断省并或将许可权限下放。

此外,法律的生命在于实践。逻辑上的井然并不能保证实践的畅通。从实务的角度,可移动文物的行政许可,确有其省并之理由。这里以文物拍摄的实践来具体说明。国家文物局自2008年4月始公布文物拍摄许可的事项,截止2012年12月31日,共计三百余项文物拍摄,其中只有几项涉及境内文物拍摄,一项为中央电视台拍摄不可移动文物*《国家文物局关于中央电视台拍摄秦始皇兵马俑考古发掘工作现场的复函(拍摄许可〔2010〕42号)》和《国家文物局关于中央电视台拍摄涉及有关文物的复函(拍摄许可〔2010〕71号)》。,其他全为境外媒体拍摄的行政许可。2011年《国家文物局关于请支持大型文献电视片<旗帜>摄制组拍摄有关文物的函》(办政函〔2010〕811号)中明确指出“请有关地方文物部门和文博单位高度重视,对有关文物拍摄工作给予积极支持。在拍摄过程中,要确保文物的安全”,已经并无许可的意义,并且指出“具体拍摄事宜将由中央电视台与有关地方文物部门联系办理”。因此无论我们对一项行政许可的法理如何分析,终究无法回避现实中的问题:中央许可的文物拍摄(不涉外)在现实中已无必要。实践中地方文物行政部门许可已经足够。

同样,自2008年2月26日(国家文物局公布的第一批行政许可事项)至2012年12月31日国家文物局官网公布的行政许可事项,文物的复制许可仅6项,文物的取样分析、文物调拨与交换的行政许可,均未见。因此,在可预见的未来,可移动文物的复制、取样分析和调拨,均有可能下放行政许可权。

(责任编辑:袁宇)

基金项目:“打造‘理论粤军’”2014年度重点课题“广东历史文化资源保护开发问题研究”(项目批准号:WT1420)

收稿日期:2016-03-21

作者简介:付文军(1978-),男,湖北黄梅人,广州美术学院人文与艺术学院教师,主要从事文物法研究。

中图分类号:D922.16

文献标识码:A

文章编号:1674-5310(2016)-06-0088-07

On the Evolution of the Administrative Licensing System for Cultural Relics

FU Wen-jun

(SchoolofHumanitiesandArt,GuangzhouAcademyofFineArts,Guangzhou510260,China)

Abstract:As the administrative licensing system for cultural relics is the core content of the law of cultural relics, both the setup of cultural relics administrations and the disposal of cultural relics are related to administrative licensing. In the 50-odd-year process of legislation for cultural relics in China, the legal system and framework for implementing the hierarchical management/licensing for movable cultural relics and non-movable cultural relics have been gradually formed. It is important to clarify the evolution of the graded and classified administrative licensing system in the cultural relics law, for it is highly significant for the reform on the administrative licensing system for cultural relics and for the revision and protection of legislation for cultural relics.

Key words:cultural relics; administrative license; grading; classification; system evolution