高速公路隧道火灾事故扑救技战术研究

张顺勇 陈强

高速公路隧道火灾事故扑救技战术研究

张顺勇 陈强

高速公路是一个国家现代化的标志之一,高速公路的建设在改善交通、推进社会和经济快速发展的同时,随之带来的各种灾害事故已成为消防部队不容忽视的新课题。本文针对高速公路隧道火灾事故应急救援的特点,对高速公路隧道火灾事故救援现场的供水、排烟、内攻灭火等技战术问题进行了探讨,为消防救援工作提供参考。

高速公路 隧道 火灾事故 消防 救援

1.高速公路隧道概况

1.1隧道相关知识

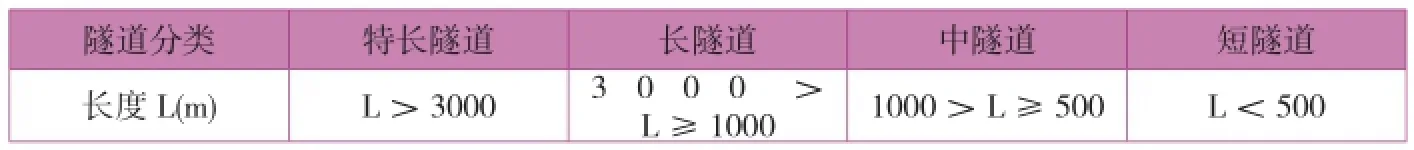

隧道是指建造在山岭、河道、海峡以及城市地面以下,供车辆、行人、水流、管线通过,或供采拙矿藏、军事工程等使用的地下建筑物或构筑物。隧道按其用途可分交通隧道、水工隧道、市政隧道和矿山隧道四大类。交通隧道是隧道中为数最多的一种,它的作用是提供运输的孔道。其中,按隧道长度,可分为特长隧道、长隧道、中隧道和短隧道,如表1。

1.2长(特长)隧道内结构及消防设施情况

灭火设施。消火栓系统,隧道上部山体设置有容量不小于50吨的消防水池。消防给水管网均采用环状管网,且用阀门分成若干段。一旦某段损坏时,停止使用的消火栓不超过5个。平时水压由高位水池来维持,管网压力为0.5兆帕。水压不够时由消防泵补充,并在洞外两洞口边各设置一具消火栓,供灭火需要。其它灭火设施,隧道纵向每隔50米设置一处消防洞室,放置了水带、泡沫管枪、干粉灭火器,存放了水成膜泡沫液。

火灾报警设施。隧道内采用了先进的火灾自动报警系统,并具有高灵敏度和极低的误报率特点。隧道顶部正中设置有感温光纤探测器,监控室里设有感温光纤主机。每隔50米设置手动报警按钮1个,每隔300米设有紧急报警电话。一旦发生火灾,隧道内被困人员可以通过手动报警按钮或报警电话传递火灾信息。

防排烟设施。隧道为左右单向行驶的分离式隧道,在综合考虑隧道所处的自然条件、交通量等情况,通过计算确定了行车速度的状态下,上行线和下行线隧道内分别设置了射流风机进行排烟和换气。

安全疏散设施。为便于疏散,防止“黑洞”效应,隧道内设置有照明系统和灯光行驶标志,每隔300米设置了一个人行横洞,横洞口设置了灯光疏散指示标志,并设有向洞内开启的甲级钢质防火门,便于被困人员快速逃生。

表1 隧道的分类标准

2.高速公路隧道火灾事故特点

高速公路隧道内所发生的事故灾害中,以火灾事故最常见,造成的危害是最严重的,通常在野外环境下较小的事故在隧道内往往能引起较大的损失。

2.1隧道火灾事故原因

车辆机械故障引发的火灾。车辆机械故障引发火灾的主要原因有机件磨擦起火、化油器回火、电气线路短路、车辆漏油、轮胎爆胎等引发火灾。如2001年瑞士“圣哥达隧道”(全长16.9公里,于1980年正式开通)一辆行驶的货车在距隧道南口1500米处,由于轮胎爆裂而突然转向逆行车道,并与对面驶来的货车相撞引发了巨大的爆炸,造成11人死亡。

隧道内交通事故引发的火灾。由于车辆超速行驶和隧道能见度低,极易发生车辆之间、车辆与隧道设施相撞或擦挂,发生交通事故导致火灾。2014年3月1日14 时45分许,位于山西省晋城市泽州县的晋济高速公路山西晋城段岩后隧道内,两辆危险化学品运输车和31辆煤炭运输车等车辆被引燃引爆,造成40人死亡、12人受伤和42辆车烧毁,直接经济损失8197万元。

车辆上货物引起火灾。隧道内有各种车辆通过,它们所载的货物有可燃的或易燃的物品可能会因各种原因引发火灾。如1999年法国与意大利相连的“勃朗峰公路隧道”(长11.6公里,建于1965年,为单洞双向交通)一辆运载黄油的货车自燃引起火灾,将这条11.6公里长的隧道瞬间变成了一座炼狱,造成41人死亡,43辆车被烧毁,交通中断一年半。

2.2火灾特点及处置难点

燃烧蔓延速度快。由于车辆火灾是隧道火灾的主要危险,引起汽车火灾又多数是电气线路短路、汽化器、载重汽车气动系统和车辆相互撞击起火等。每一辆汽车都有油箱,它们所载的货物有的是可燃物,一旦发生火灾,火源的温度高,燃烧蔓延速度快。而且,隧道外部通常为土壤、岩石,内部着火后空间很有限,热量非常容易聚集,温度升高快。日本消防研究所的模拟试验表明,隧道内可燃物的燃烧速度是敞开空间的3倍,内部温度最高可达1000℃。

烟雾密集毒性大。由于隧道是一个狭长的管状空间,发生火灾时,火灾区域会充满浓烟,在高温热气压的作用下,一方面从隧道两侧出入口向外排烟,另一方面又会从出入口向隧道内进空气而出现中性面。但又由于烟雾扩散孔洞有限,形成的烟雾多数积存在有限的空间内,在单位立体空间内,烟的数量大于其它建筑物火灾的单位数量,而且燃烧产生的烟气毒性大,更会使地下空间内的含氧量显著下降。比如,1949年美国纽约的霍兰隧道内一辆货车起火,燃烧产生大量毒气,导致66人中毒,快速蔓延的火势最终烧毁23辆汽车。著名的英法海底隧道火灾、圣哥达隧道、勃朗峰隧道和托恩隧道火灾同样因为缺氧或一氧化碳中毒而导致大量人员死亡。

初期火灾易失控。公路隧道一般都远离城镇消防队,初期火灾易失控,现场消防作用面小,一旦发生交通火灾事故后,尤其是单洞双向隧道又易造成交通堵塞,会直接导致阻碍消防车辆快速到达现场。比如,1999年奥地利的托恩隧道火灾,起初为隧道内一辆载有油漆的货车起火,结果消防队到达现场后,火势已经蔓延扩大,最后大火一直烧了4个小时,造成34人死亡。可以看出,一旦失去战机,火势失去控制,使战斗人员深入内部进行火情侦察、人员疏散、近战灭火和快速处置就会变的十分困难。

疏散营救难度大。隧道火灾发生蔓延规律难以确定,火灾燃烧产生的浓烟、高温、缺氧状态都对灭火救援带来巨大困难。由于出入口少,内部通道狭长,近似处于密闭空间,隧道内一旦发生火灾,浓烟高温、有毒烟雾积聚等因素的影响,大型灭火救援设备、车辆无法进入隧道内部,进入隧道也需要做好个人防护,灭火作业条件十分有限。消防队员到场后,在无法直接观察到起火部位、着火区范围以及受困人员位置的情况下,要疏散人员、车辆和物资几乎就是虎口拔牙。

3.高速公路隧道火灾处置的火场供水

针对高速公路隧道火灾事故中供水距离长、浓烟等不利因素,设定模拟浓烟环境,开展供水测试与分析,并研究火场供水方法。

3.1测试数据

见表2至表6。

表2 6.8L空气呼吸器测试数据(能见度为0.5米)

表3 供水测试数据(能见度为0.5米)

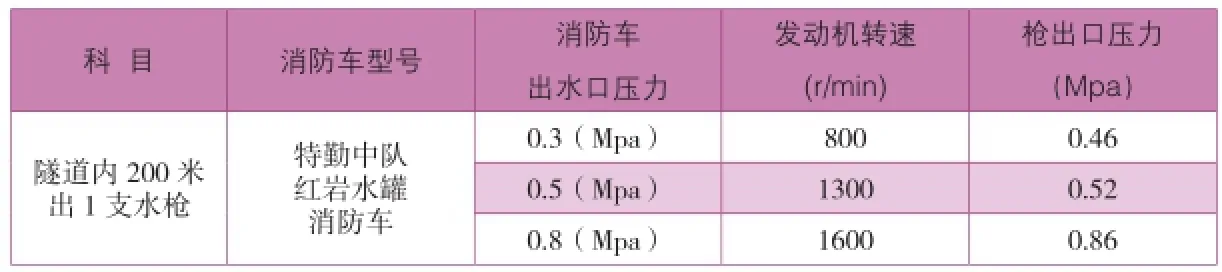

表4 消防车向消火栓系统加压后压力变化测试

表5 佩戴空气呼吸器行进数据测试

3.2结果分析

经测试分析得出如下结果:

(1)浓烟状态下,以拖拉形式从出入口向隧道内铺设干线水带,设置分水阵地,距离150米,总计用时15min,气瓶消耗气量近一半,消防员空气呼吸器气量消耗大,目前中队配备的6.8升空气呼吸器难以满足隧道内部火灾扑救长距离作战需求,在隧道口、隧道内较近位置火灾扑救时,可以使用6.8升空气呼吸器;进入隧道内处置时,建议使用9升空气呼吸器或其他呼吸方式。

(2)在隧道内部铺设供水线路,一般从隧道口至隧道内最近的消火栓约50米,从消火栓到隧道内部对面12米。根据3个攻坚小组的配置,一组进攻,一组掩护,一般单车作战力量即可完成水带铺设任务。

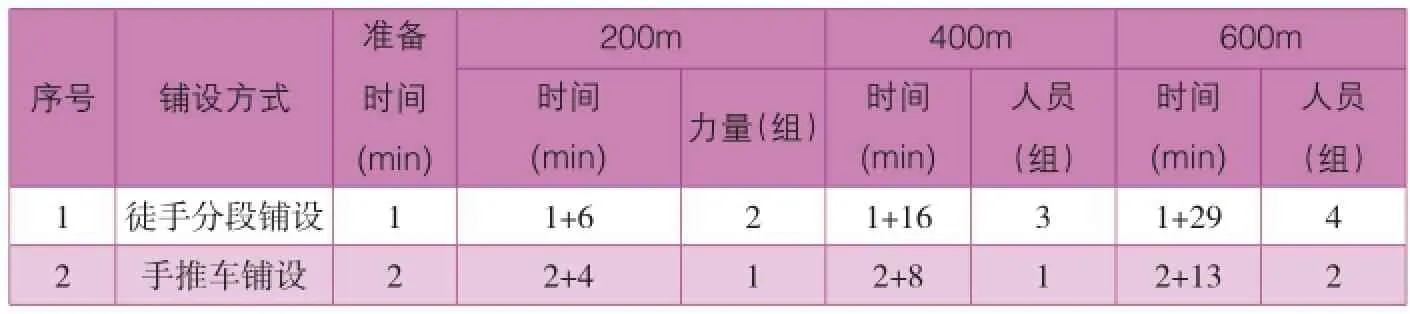

(3)在隧道内纵深600米长距离供水时,徒手分段铺设需要4个攻坚小组,借助简易手推车,使用100米长水带,铺设水带时,2个攻坚小组即可以完成,后者既可以节省人力又可节省体力,是一种较好的隧道内水带铺设手段。

(4)利用红岩水罐消防车由隧道入口加压至内部消火栓200米距离供水出水1支水抢,水枪口压力明显增大,有效射程15米左右;出2支枪时,水枪口压力无明显增加。因此对于扑救隧道火灾,单条供水线路出2支水枪,初始供水线路出3支水枪,初始供水压力以上不超过0.5MPa为宜。

3.3供水方法

利用室内消火栓给水系统供水。当隧道内发生火灾时,应优先使用室内消火栓给水系统进行供水,实施快速灭火;使用室内消火栓时应携带与之相配的水枪、水带、止水器和室内消火栓接口;室内消火栓箱处设有消防泡沫灭火系统,泡沫灭火剂的储备量为30L,可供消防员根据火灾类别灭火使用。室内消火栓系统除满足隧道内消火栓设置需要外,还同时满足消防车辆取水需要。

“固移结合”供水。隧道口附近均设置有室内消火栓,当发生火灾事故时,消防泵未启动或室内给水系统压力和流量达不到灭火需求时,应利用消防车向室内消火栓补水,以满足现场灭火供水需求。

利用消防移动装备供水。利用消防车铺设供水线路时,要科学合理选择水带铺设的线路和方法。在隧道内长距离铺设水带时,优先利用简易手推车铺设水带。

表6 铺设水带时间表(能见度10-20米)

4.高速公路隧道火灾处置的火场排烟

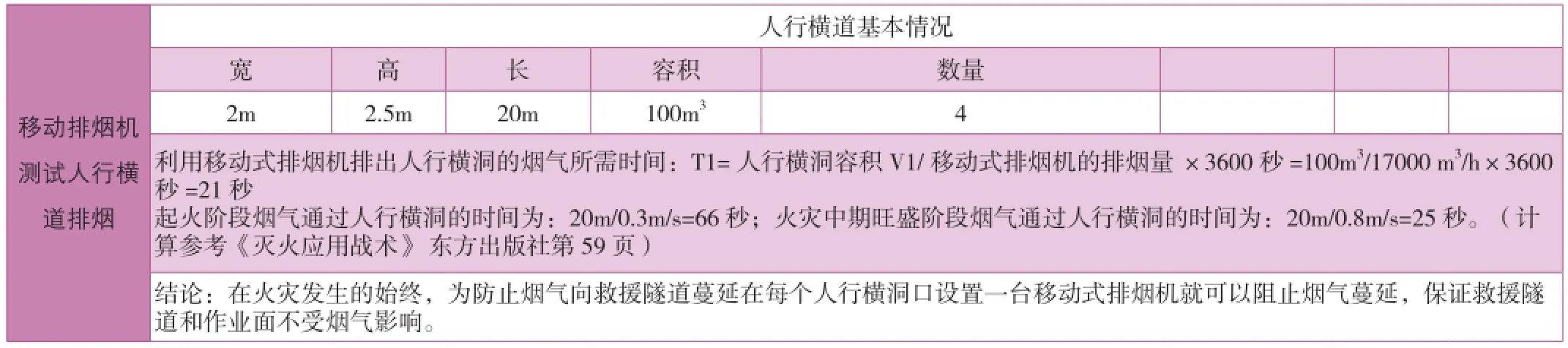

以十堰市龚家垭隧道为例进行测试分析,并对火场排烟方法进行了探讨。排烟测试以自然风速为0m/s环境计算,主要测试事故隧道和人行横道利用隧道射流风机、排烟车和移动排烟机的排烟效果。

4.1测试计算和分析

见表7。

表7 隧道排烟测试结果登记表

表7 隧道排烟测试结果登记表

4.2排烟方法

第一时间开启隧道风机排烟。由高速监控中心遥控开启(无现场手动操作),利用烟气上升的特点,为人员进入隧道创造条件。开启方向根据现场情况和当时风向,从有利于救援的角度考虑。

架设移动排烟机排烟。成立排烟小组,以操作移动排烟机为主,主要防止烟气进入救援隧道。并根据需要,在着火点的附近迅速设置排烟机跟进排烟,为救援人员创造作业环境。

隧道排烟车跟进排烟。利用创新操法,隧道排烟车与灭火救援小组梯次进攻,为灭火救援创造空间,加快隧道内烟气排出速度。

开花喷雾水枪排烟。灭火小组根据需要利用水枪辅助排烟、驱散下部烟雾、冷却火场周围温度,为灭火、救人创造条件。

自然排烟。可迅速打开通风口、预备出入口和疏通隧道出入口障碍物排烟,自然排烟依赖风向,如风向有利于灭火救援,则自然排烟效果较好。

5.高速公路隧道火灾处置的内攻灭火

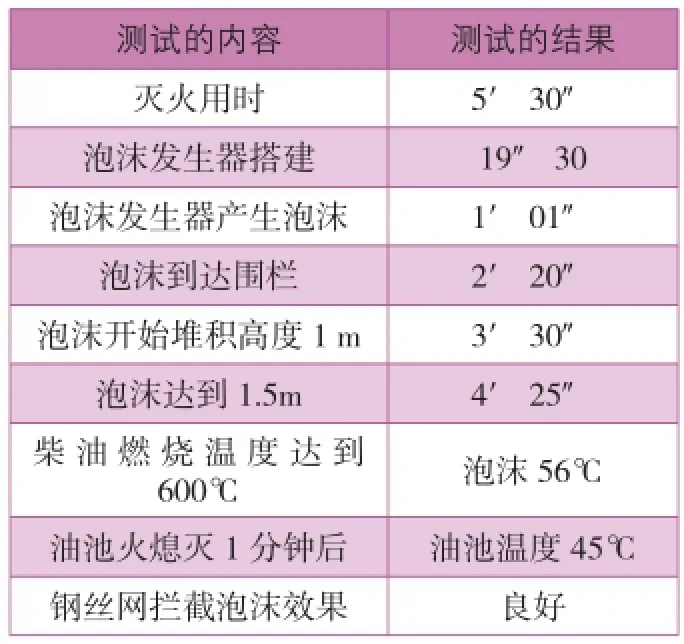

以十堰市江苏路南北置业公司在建隧道为例,测试了高倍数泡沫灌注灭火效果,结合测试结果,对隧道内攻灭火方法进行了分析。

5.1测试与分析

测试科目:高倍数泡沫灌注扑灭隧道火灾。

测试地点:十堰市江苏路南北置业公司在建隧道,长220米,隧道宽11米,高6.8米。

测试方法:依托车行或人行横洞,用钢丝阻拦网在隧道着火区域两端形成泡沫堆积区,在上风方向利用高倍数泡沫发生器向隧道灌注高倍泡沫,直至泡沫堆积淹没着火物。以柴油、汽油为燃料,火灾规模中性,热释放速率为30MW。

表8 隧道泡沫灌注灭火测试数据

测试数据如表8:

数据分析:

(1)6目/IN2钢丝网能有效实现泡沫拦截;

(2)水成膜泡沫等轻型泡沫由于较轻,在火风压作用下不能有效堆积,不能用于泡沫灌注灭火;应采用高倍数泡沫灌注灭火;

(3)采用6个泡沫发生器灌注11m×10m×3m=330m3的区域,灭火用时5′30″,能够较快实现灌注灭火。

5.2火灾扑救方法

5.2.1隧道不同部位火灾扑救

(1)隧道入口火灾扑救。

隧道入口发生火灾后,一般情况下隧道内滞留车辆较少,因前方车辆都已驶离隧道,后方车辆大多还未进入隧道内。因此,我们应当选择隧道入口作为主攻方向。

一是准确掌握火灾燃烧部位。侦察人员通过高速公路监控中心的视频监控系统掌握火灾发生的位置。询问当事人、先期到达的高管路政工作人员和从隧道撤离的被困人员,通过他们掌握火灾发生的部位、燃烧物质、人员和车辆被困情况。安排火情侦察小组携带烟雾视像仪、强光照明灯、移动供气源、头骨振动式通讯装置直接进入隧道内进行侦察。

二是降低隧道内烟气浓度。隧道内发生火灾事故后,最大的难点是如何在浓烟中发现燃烧的车辆,因此组织排烟是隧道灭火救援的首选措施。一是通过排烟车逐步向内推进的方式,驱散隧道内的有毒、高温烟气。二是启动着火车辆前方隧道内的排烟风机实施排烟。对未配备排烟车的参战单位,指挥员要在第一时间联系高管部门,根据灭火救援的需要,分段、分时启动或关停射流风机。

三是组织力量实施强攻近战。在排烟车的掩护下,参战人员分2-3个作战小组,按照百米梯次进攻操法的要求,逐步向隧道内进行推进。当进攻距离超过排烟消防车最大排烟距离时,所有作战小组将多功能水枪调整为喷雾水流,阻止烟气向后蔓延,待排烟消防车到达新的作战位置时,再继续向前推进。

(2)隧道中部火灾扑救。

一是分流车辆、疏散人员。一是利用隧道内广播系统通知事故后方的车辆通过车行横洞驶入非事故隧道。通知隧道内的被困人员向人行横洞和车行横洞撤离。

二是启动风机、实施排烟。启动隧道内上风侧射流风机实施正压送风,启动隧道下风侧射流风机实施负压排烟。

三是科学侦察,掌握灾情。一是侦察人员通过高速公路监控中心的视频监控系统掌握火灾发生的位置。二是询问当事人、先期到达的高管路政工作人员和从隧道撤离的被困人员,通过他们掌握火灾发生的部位、燃烧物质、人员和车辆被困情况。三是安排火情侦察小组携带烟雾视像仪、强光照明灯、移动供气源、头骨振动式通讯装置通过人行横洞进入事故隧道内进行侦察。在开启人行横洞防火门时,要提前利用排烟机进行封堵,防止事故隧道内的烟气蔓延到非事故隧道内。

四是救人第一,科学施救。一是安排2-3个搜救小组携带烟雾视像仪、强光照明灯、移动供气源、头骨振动式通讯装置分别从人行横洞和车行横洞进入事故隧道内,采取敲车窗、呼喊、灯光等方式,逐台车搜救被困人员。二是组织攻坚组营救燃烧车辆和追尾车辆上的被困人员。

五是逐步推进,两面夹击。一是利用排烟消防车通过车行横洞推进、部署参战力量梯次进攻的方式进入事故隧道内展开进攻。二是组织攻坚组通过人行横洞采取梯次进攻方式向事故隧道内燃烧车辆进攻。

(3)隧道出口火灾扑救。

隧道出口火灾技战法可以借鉴入口技战法,重点是要做好隧道内被困车辆和人员的分流和疏散工作。

5.2.2隧道火灾不同发展阶段扑救

一是当消防部队到场火势处于初期阶段时:火势较小,烟雾不大,无爆炸危险,在做好个人防护的前提下,利用上风方向洞口或车行、人行横洞直接靠近火点,用隧道内消火栓或车载水直接出水灭火。

二是当消防部队到场火势处于猛烈燃烧阶段时:应优先利用固定消防设施灭火,再组织力量扑救。车辆有爆炸危险时,要及时用拖车将车辆拖出隧道。大量车辆相继燃烧时,燃油箱破裂,浓烟烈火充斥,无法直接把火扑灭时,在内部人员全部撤离的情况下,可以采取封口窒息灭火法,封堵隧道进出口及相关孔洞,隔绝空气,窒息灭火。有条件时,也可向隧道内灌注高倍数泡沫、二氧化碳、液氮等。

5.2.3高倍数泡沫灌注灭火

(1)战斗员通过人行横洞或车行横洞,从非事故隧道进入事故隧道,分别在着火点前后方架设泡沫阻拦网。

(2)在隧道上风或上坡方向,架设泡沫发生器支架,并铺设水带连接泡沫发生器和泡沫消防车。

(3)向着火区域快速灌注高倍泡沫,直至着火区域被完全淹没。

(4)根据着火物质的不同,泡沫高度一般高于着火点1—2米。

(5)待火势熄灭时,继续灌注泡沫,直到着火区域的温度下降到常温,防止发生复燃。

5.2.4公路隧道快速封堵气囊封堵窒息灭火

图1 架设泡沫阻拦网

图2 架设泡沫发生器支架

图3 向着火区灌注高倍泡沫

图4 高倍泡沫灌注后的效果

(1)快速封堵气囊装置:

该装置封堵气囊部分采用高强度PVC面料,采用进口粘合技术,隔热防护面料制成。具有以下特点:

①面料强度高:经向、纬向抗拉强度≥2600N/5cm,撕裂强度≥410N。

②安装时间短:采用气泵或气瓶,可以快速充气成型。

③面料综合性能好:耐高温、阻燃、耐磨、耐老化、柔软、可任意折叠、涂层不脱落。

④重量轻:2~4人即可搬运,移动方便。

⑤技术参数:充气时间≤3分钟,耐高低温(-20℃~800℃) ;气囊尺寸:宽>10米,高>6米。

(2)操作方法:

①清理隧道内尖锐物品,如尖钉,钢刺等。

②通过人行横洞或车行横洞,将隧道快速封堵气囊在着火区域上下横洞附近平铺打开。

③连接好气泵,从进气阀往密闭装置气囊内充气,如发现局部有气滞现象,应马上理顺,直到安全阀往外排气为止。

④操作人员协力将气囊拉升,直至完全封闭隧道空间。

⑤利用封堵气囊的救援孔洞,架设排烟机排烟排热,直至封闭空间内形成负压,火灾窒息熄灭。

⑥火势熄灭后,打开排气阀排出气囊内空气,检查气囊整体是否完好无损,然后折叠整齐放置在避光干燥处。

图5 平铺打开快速封堵气囊

图6 对密闭装置气囊充气

图7 拉升充气后的气囊

图8 充气囊将隧道口封闭效果

6.结语

高速公路隧道的大规模建设潜在着一定的火灾风险,不同长度、规模、类型及交通流量的高速公路隧道发生火灾的概率不尽相同,其火灾特点及危害性也不同。本文在简要分析高速公路隧道火灾事故原因、特点的前提下,结合实际测试,对此类火灾扑救的消防供水、排烟、内攻灭火进行了初步探讨,下一步还需要根据灭火救援实践,不断深化对火灾扑救现场的供水措施、排烟技术及灭火战术的研究,形成一套系统的灭火技战术策略,为消防救援人员更快、更好地处置此类事故提供理论指导。

作者单位:湖北省十堰市公安消防支队

[1]沈维良.高速公路灭火救援对策初探[J].消防技术与产品信息,2002.(1).

[2]钟江群.高速公路灭火救援的几点思考[A].2005年湖北省消防学术论文集[C].2015.

[3]倪照鹏.国内外隧道火灾及消防技术现状综述[C].地铁消防安全研讨会,2003.

[4]张硕生,张庆明,毛朝君.隧道防火保护的现状及发展趋势[J].消防技术与产品信息,2003.(7).