牛背梁国家级自然保护区秦岭箭竹资源调查

田 源,郭朋勃,田敏爵,魏朔南

(1.陕西省林业勘察设计院,陕西 西安 710082;2.陕西牛背梁国家级自然保护区管理局, 陕西 西安 710100;3.西北大学生命科学院,陕西 西安710082)

牛背梁国家级自然保护区秦岭箭竹资源调查

田源1,郭朋勃2,田敏爵2,魏朔南3

(1.陕西省林业勘察设计院,陕西 西安 710082;2.陕西牛背梁国家级自然保护区管理局, 陕西 西安 710100;3.西北大学生命科学院,陕西 西安710082)

摘要:调查采用样线法及在不同海拔高度设立样地进行调查,结果显示,保护区秦岭箭竹拥有648.12亿株,其中成龄秦岭箭竹643.59亿株,占总数99.3%,幼林5.53亿株,占0.8%。由此可见秦岭箭竹的现有量可以满足羚牛目前的食物需要,但成龄秦岭箭竹与幼林秦岭箭竹的比例显示,将来有可能会给羚牛越冬食物量带来影响。

关键词:牛背梁;秦岭箭竹;调查

秦岭箭竹(Fargesia qinlingensis Yi et Shao,sp.nov.)又名松花竹,为禾本科(Gramineae)箭竹属(Fargesia)植物。主要分布在我国亲临山区海拔1 000~2 600 m之间,常见于海拔1 065~1 120 m溪边林下。是我国一级野生保护动物大熊猫和羚牛的主要采食竹种之一。秦岭箭竹的主要形态特征为:杆柄长3~9 cm,粗0.4~1.2 cm。竿高1~3.3 m,粗4~9 mm,梢端微弯;节间长4~16 cm,圆筒形,无毛,初时被较多的白粉,竿壁厚1~2 mm,髓呈环膜状或为圆膜片;箨环隆起;竿环平坦或在分枝之节微隆起;节内长2~4(5)mm。竿芽长卵形,密被灰褐色柔毛,边缘具浅褐色纤毛。枝条在竿之每节为4~10枝,斜上举,直径0.8~1.5 mm。笋紫绿色,箨鞘宿存,薄革质,三角状长圆形,上部稍偏斜,远长于其节间(如连同箨片则可长过节间的1倍),背面被稀疏棕色刺毛(但此毛易脱落),或稀无毛,纵向脉纹明显,有小横脉,边缘具易脱落的浅褐色纤毛;箨耳镰形,易脱落,边缘具(7)9~13(16)条缒毛,后者长4~5 mm,浅褐色、直立或微弯曲;箨舌偏斜,呈截形或微凹,高约1.5 mm,先端撕裂,具直立长2~4 mm之浅褐色缝毛;箨片平直,基部较箨鞘顶端稍窄,无毛或初时基部有微毛,竿下部的箨片狭三角形,直立,而竿中上部者则为线形或线状披针形,外翻,易自箨鞘上脱落。小枝具(3)4~5(7)叶;叶鞘长2.5~6 cm,无毛,纵向纹明显,有小横脉,上部纵脊不明显,边缘无纤毛;叶耳椭圆形,紫色或淡紫褐色,边缘具9~11(15)条长2~3 mm浅褐色直立或微弯之继毛;叶舌拱形,高约1 mm,边缘生有灰白色短纤毛;叶柄长1~3 mm;叶片披针形或狭披针形,长2~9 cm,宽4~10 mm,两面均无毛,基部楔形,次脉3(4)对,小横脉清晰,叶缘具有小锯齿。笋期5~6月。

1调查区域简介

牛背梁自然保护区位于陕西秦岭东段的西安市长安区及陕西省的柞水、宁陕两县交界处,横跨秦岭南北,呈东西狭长分布,总面积16 418 hm2。区内地形复杂,海拔高差达1 500 m。东部最高峰为牛背梁(海拔2 802.1 m),其次有光头山(2 886.8 m),黄花岭(海拔2 602 m),马鞍岭(2 515 m)等,地势呈北缓南斗,北坡上部多呈平台阶地及缓坡,这与秦岭中西段“南缓北陡”形成鲜明对照,为牛背梁保护区的特殊地貌类型。保护区内河流较多,水源丰富,主要有石砭峪河、沣峪河、旬河及乾佑河。以秦岭主脊为分水岭,将以上四大河流分为了长江水系(旬河、乾佑河)和黄河水系(石砭峪河、沣峪河)。主要土壤类型为褐土、棕壤、暗棕壤。

该区属暖温带半湿润气候区,保护区内气候夏季温凉湿润,冬季寒冷干燥,年降水850~950 mm,年均气温8~10℃;南坡由于受到东南潮湿气团的影响,在同海拔中比北坡气温高3~5℃,年降雨量比北坡多100~200 mm。极端最高气温31.1℃,极端最低气温-21.6℃,≥10℃活动积温2 492℃,且集中在7~9月;无霜期130 d左右。植被属暖温带针阔叶混交型,有明显的垂直分布规律。保护区内动植物物种种类丰富,分布有林麝、豹、黑熊、黑鹳、大鲵等脊椎动物218种,其中属国家一级保护动物4种,二级保护动物24种;红豆杉、太白红杉等种子植物950多种,隶属105科433属(李景侠等1999),其中属国家一级保护植物1种,二级保护植物4种。牛背梁是我国唯一羚牛秦岭亚种及其栖息地为主要保护对象的森林和野生动物类型自然保护区(李春宁等2006)。

保护区植被属暖温带针阔叶混交林,有着明显的垂直分布规律。在海拔1 100~2 000 m为松栎针阔混交林带,优势种有油松(Pinus tabulaeformis)、栓皮栎(Quercus variabilis)、辽东栎(Quercus liaotungensis)和山杨(Populus davidiana)等,建群种还有华山松(Pinus armandii)和锐齿栎(Quercus aliena);海拔2 000~2 500 m为桦木林带,以红华(Betula albo-sinensis)最多,其次为牛皮桦(Betula albo-sinensis)、亮叶桦(Betula luminifera)以及华山松、山杨和椴树(Tilia sp.)等;海拔2 500~2 800 m为针叶林带,主要树种为巴山冷杉(Abies fargesii)、太白红杉(Lsrix chinensis)。

2调查方法、内容

本次调查首先根据文献并结合秦岭箭竹的生物学特性确定调查范围,在确定的调查范围内建立调查样线,共确定2条调查样线:第1条样线为保护区动物花门楼区域,沿秦楚古道,样线起点为雷击石、终点为秦岭主脊;第2条样线为保护区西部光头山区域,210国道以西,沿红岭路向上,样线起点为秦岭梁顶分水岭、重点为甘沟顶。在每个样线上海拔每变化50 m设一10 m×10 m样地,在样地内四角和中心设置5个1×10样方。在每个样方内详细调查记录秦岭箭竹的数量、平均株高、平均地径,记录幼株数量及所占比例以及生长状况。

3结果与分析

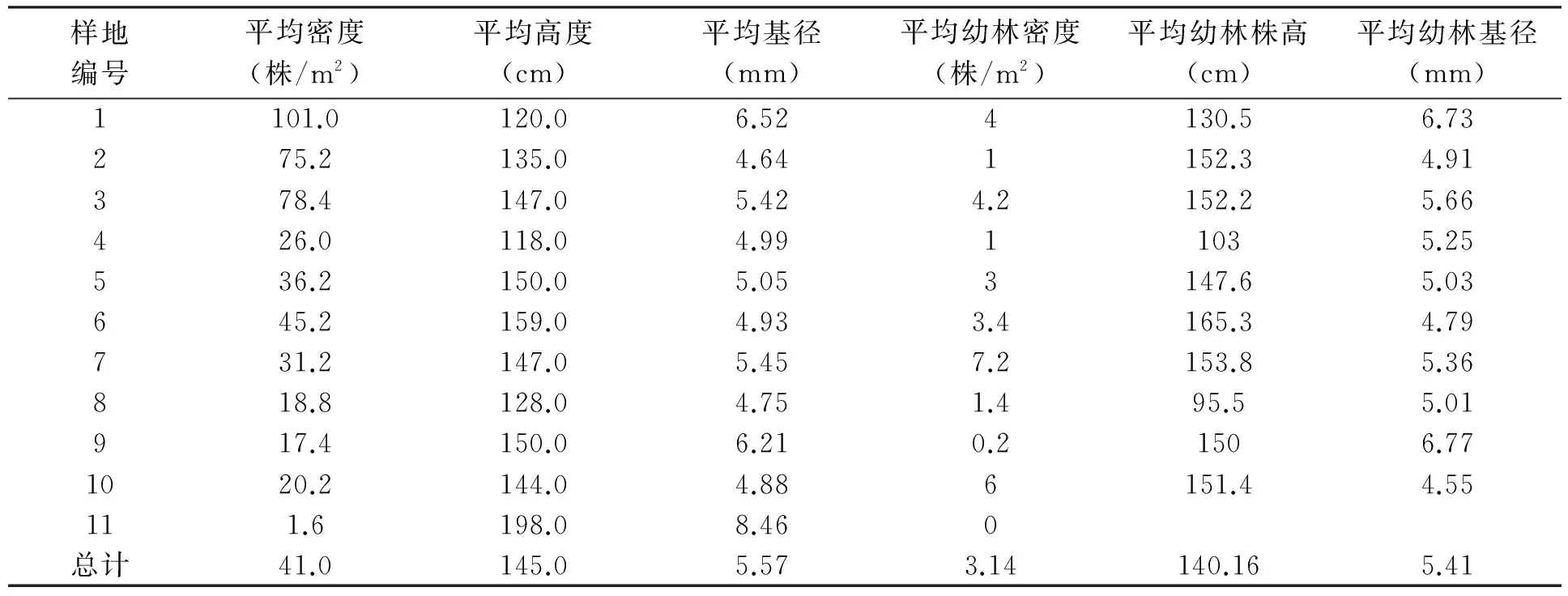

(1)东部区域在调查样线上共设立调查样地11个,调查样方55个,调查结果见表1。

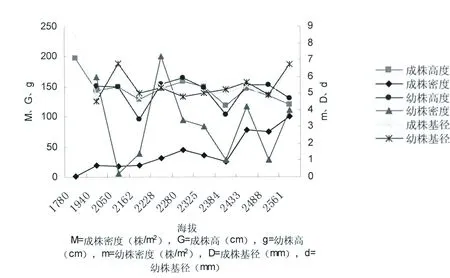

由表1可见,东部区域秦岭箭竹密度最大的为1号样地达101株/m2,最小的为11号样地为1.6株/m2;平均株高最大为11号样地为198 cm,最小为4号样地为118 cm;平均基径最大为11号样地为8.46 mm,最小为2号样地为4.62 mm;平均幼林密度最大为7号样地为7.2株/m2,最小为2、4号样地为1株/m2,平均幼株高最大为6号样地为165.3 cm,最小为8号样地为95.5 cm,平均幼株基径最大为9号样地为6.77 mm,最小为10号样地为4.55 mm。东部区域秦岭箭竹密度与海拔变化的关系见图1。

图1显示:秦岭箭竹密度在整个东部区域随海拔的升高而增加,在海拔2 561 m处达到最大为101株/m2,密度最大与最小相差近百倍。秦岭箭竹的高度随海拔的升高而略有降低;秦岭箭竹的基径及幼株密度、株高和基径随海拔没有明显变化。

(2)西部区域在调查样线上共设立调查样地9,调查样方50,调查结果见表2。

表1 东部区域秦岭箭竹调查表

图1 东部区域秦岭箭竹密度与海拔变化的关系

样地编号平均密度/(株·m-2)平均高度/(cm)平均基径/(mm)平均幼林密度/(株·m-2)平均幼林株高/(cm)平均幼林基径/(mm)1106.2137.55.8151134.26.45239171.15.996.4173.66343.2171.75.516.8187.85.35422.2146.15.172154.35.18528.2154.45.21.6166.75.09668143.94.872.8144.55.05719.21124.763.61044.8782.8993.910.21013.96971624.65总计37.31144.25.13.6145.85.24

由表2可见:秦岭箭竹密度最大的为1号样地为106.2株/m2,最小的为7号样地为2.8株/m2;平均株高最大为3号样地为171.7 cm,最小为7号样地为99 cm;平均基径最大为2号样地为5.99 mm,最小为7号样地为3.91 mm;平均幼株密度最大为3号样地为6.8株/m2,最小为7号样地为0.2株/m2;平均幼株高度最大为187.8 cm,最小为7号样地为101 cm;平均幼株基径最大为6.45 mm,最小为7号样地为3.96 mm。西部区域秦岭箭竹的平均密度随海拔变化见图2。

图2显示:西部区域秦岭箭竹的平均密度随海拔变化出现两个高峰,一个在海拔2 050 m处,另一个在2 348 m处,总体趋势随海拔升高而增加;其平均株高在海拔1 935 m处出现一个峰谷,平均基径随海拔没有明显变化。幼株平均密度与成株平均密度相似也出现两个高峰,一个在海拔2 004 m处,另一个在2 282 m处;与成株不同的是当海拔再升高时,幼株平均密度却下降。只是在海拔1 935处出现一峰谷。

图2 西部区域秦岭箭竹的平均密度随海拔变化

4讨论

牛背梁自然保护区是国家一级豹动物羚牛的栖息地,羚牛冬季的几种主要食物之一为秦岭箭竹,因此秦岭箭竹的资源保有量与羚牛生存息息相关。依据这次调查数据推算,保护区秦岭箭竹拥有648.12亿株,其中成龄秦岭箭竹为643.59亿株,占总数99.3%,幼林5.53亿株,占0.8%。成龄秦岭箭竹分布密度最大地域在本次调查的海拔最高处,而幼林最大分布密度在海拔2 218~2 228 m。由此可见秦岭箭竹的现有量可以满足羚牛目前的食物需要,但成龄秦岭箭竹与幼龄箭竹的比例显示,将来有可能会给羚牛越冬食物量带来影响。因此建议保护区应该有目的的加强秦岭箭竹的保护与人工繁育工作。

参 考 文 献:

[1]吴家炎.中国羚牛[M].北京,中国林业出版社,1990.2.

[2]康永祥,李景侠,杨平厚,等.陕西牛背梁自然保护区种子植物区系研究[J].西北林学院学报,1999,14(3):13-19.

[3]李景侠,蔡靖,康永祥.陕西牛背梁国家级自然保护区珍稀濒危保护植物研究[J].西北林学院学报,1999,14(2):12-18.

[4]吴征镒,陈心启,等.中国植物志,第一卷[M].北京,科学出版社,2004.10.

[5]卡萌,汪铁军,刘艳芳,等.用间接遥感方法探测大熊猫栖息地竹林分[J].生态学报,2007,27(11):4 824-4 831.

[6]巩会生,曾治高,高学斌,等.佛坪自然保护区食竹鸟兽种类的初步调查[J].动物学杂志,2006,(3):31-36.

[7]田星存.秦岭大熊猫食物基地的初步研究[J].兽类学报,1990,(2):88-96.

[8]陕西师范大学地理系,陕西省《商洛地区地理志》编写组.陕西省商洛地区地理志[M].西安:陕西人民出版社,1981.5.

[9]李云,任毅,贾辉.秦岭大熊猫主食竹的分类学研究(Ⅱ)[J].西北植物学报,2003,23(1):127-129.

[10]易同培.箭竹属三新种[J].竹子研究汇刊,1992,H(2):6-14.

[11]易同培.四川高山竹子一新种——小叶箭竹[J].竹类汇刊,1992,9(2):15-18.

[12]乔泽民,王开运,宋光熠,杨万勤.川西高山箭竹群落枯枝落叶层生物化学特性[J].生态学报,2004,24(6):1 230-1 236.

[13]易同培.中国箭竹属的研究[J].竹子研究汇刊,1988(2)1-119.

[14]马乃训,陈光才,袁金玲.国产竹类植物生物多样性及保护策略[J].林业科学,2007(4):102-106.

[15]辉朝茂,胡冀珍,张同学,杨宇明.中国竹类多样性及其可持续利用研究现状和展望[J].世界林业研究,2004(1):50-54.

[16]鲁叶江,王开运,杨万勤,吴福忠.土壤与箭竹群落的互动关系研究进展[J].世界科技研究与发展,2005,27(2):58-62.

[17]冯永辉,冯鲁田,雍严格,党高弟,任毅.秦岭大熊猫主食竹的分类研究(Ⅱ)[J].西北大学学报(自然科学版),2006,36(1):101,102,124.

[18]赵德怀,党坤良,王惠英,王谊,麻应太,等.陕西牛背梁国家级自然保护区生物多样性研究[J].西北农林科技大学出版社,2012.9.

收稿日期:2015-12-18

作者简介:田源(1985-),男,陕西丹凤县人,学士,现任陕西省林业规划勘察设计院助理工程师。

中图分类号:Q958.11

文献标识码:A

文章编号:1001-2117(2016)03-0051-04

Fargesia qinlingensis Resources Investigation in Niubeiliang National Nature Reserve

TIAN Yuan1,GUO Peng-bo2,TIAN Min-jue2,WEI Shuo-nan3

(1.ShaanxiInstituteofForestInventory,PlanningandDesign,Xi’an,Shaanxi710082;2.NiubeiliangNatureReserveAdministration,Xi’an,Shaanxi710100;3.CollegeofLifeSciences,NorthwestUniversity,Xi’an,Shaanxi710082)

Abstract:Line-intercept method and sample plots at different altitude at the same time were applied to the investigation.The result showed that there are 64.812 billion individual bamboos,which include 64.359 billon adults plus 0.553 billon sprouts.Adults account for 99.3% of the total,whereas the spouts account for 0.8%,indicating that existing plant resources could meet the need of Takin at present.However,imbalance between adults and sprouts would possibly influence the winter food supply of Takin.

Key words:Niubeiliang; Fargesia qinlingensis; investigation