《蒙诏帖》真伪新考

——兼论《年衰帖》的书写时间

熊言安(安庆师范大学 文学院,安徽 安庆 246000)

《蒙诏帖》真伪新考

——兼论《年衰帖》的书写时间

熊言安(安庆师范大学 文学院,安徽 安庆 246000)

[ 摘 要 ]《蒙诏帖》墨迹真伪,历来颇有争议。自上世纪八十年代徐邦达、曹宝麟等先生激烈论辩以来,迄今尚无定论。其实,《蒙诏帖》中“出守翰林”的说法不符合唐代职官制度,唐代翰林学士为使职,而非职事官,可由它官充任,而不可“守”。又《蒙诏帖》与柳公权的书法风格不相符。此皆说明此帖非柳公权真迹。此帖应从《年衰帖》中变出,而非相反。徐邦达、启功先生的看法很有见地,但未从根本上说清问题。谢稚柳、曹宝麟先生的观点失误颇多。此外,《年衰帖》的书写时间应为柳公权第三次出院(翰林院)之后。

[ 关键词 ]《蒙诏帖》;《年衰帖》;出守翰林;亲情嘱托;书写时间

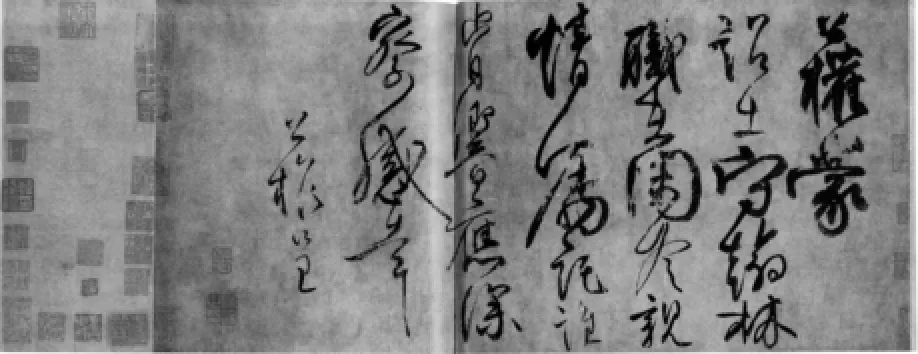

《蒙诏帖》,亦称《翰林帖》,墨迹,白麻纸,纵26.88厘米,横57.6厘米,行草书,七行,二十七字,钤有“绍兴”、“赵氏子昂”、“韩世能印”、“安岐之印”等鉴藏印。(图1)此帖今藏故宫博物院,曾刻入《快雪堂帖》、《三希堂帖》等。学界讨论此帖真伪时,往往将其与《年衰帖》联系起来。《年衰帖》,行草书,五行,三十二字,最早收录于南宋刻《兰亭续帖》,又称《紫丝靸帖》。(图2)

图1 《蒙诏帖》(故宫博物院藏)

最早对《蒙诏帖》提出质疑的是近代学者张伯英先生,他认为,《蒙诏帖》系三希堂误收伪本,“夫翰林何以言‘出守’,何得谓冷职。字比宋刻(按,《年衰帖》)大逾一倍,如‘冷’字、‘权’字,全失草法”。[1]意谓《蒙诏帖》从《年衰帖》中变出,非柳公权真迹。

上世纪七十年代末八十年代初,《蒙诏帖》真伪问题再度引起学界的关注。谢稚柳先生认为:《年衰帖》“歪曲了《蒙诏帖》的文字内容,胡编一通,连柳公权的历史也没有弄清楚的”。[2]70而徐邦达先生认为:《年衰帖》文句“与《蒙诏帖》基本上差不多,应是一帖的化身——《蒙诏帖》即从此本变出”。[3]启功先生认为:“今传墨迹本是他人放笔临写者,且删节文字,以致不辞。”[4]其后,曹宝麟先生与徐邦达先生进行过两轮激烈的论辩。曹先生认为:《年衰帖》“自是首先应受怀疑的对象。……在无充分证据的情况下还是‘维持原判’为好”。[5]又认为:“《年衰帖》文辞本属矛盾,是根本不存在能否‘读通’的问题的。”[6]自曹、徐二先生论辩之后,近三十年来,对于《蒙诏帖》真伪问题的探讨,学界并无新的发现和进展。

图2 《年衰帖》(南宋刻本《兰亭续帖》)

前贤对《蒙诏帖》的讨论意义重大。在深入学习的基础上,笔者发现诸家对《蒙诏帖》中一些问题的认识尚有值得商榷和补充之处。兹不揣浅薄,撰成此文,愿就教于方家。

一、“出守翰林”的说法不合唐代职官制度

《蒙诏帖》中“出守翰林”一词能否说得通,是判定此帖真伪的关键,也是诸家论争的焦点。谢稚柳先生认为:“‘出守翰林’的‘出守’只是说自己出来

通过对相关文献的考察以及此帖文意的推敲,笔者认为:“出守翰林”的说法不符合唐代职官制度,的确是《蒙诏帖》中最大的破绽。徐邦达先生的看法很有见地,但论证稍嫌简略。启功先生的结论是对的,但对“出守翰林”的理解似为不妥。更重要的是他们没有从根本上说清“出守翰林”为什么说不通,以致后来聚讼不断。谢稚柳先生对“出守翰林”的解释比较随性,其结论不妥。相对而言,曹宝麟先生的论证最为详尽,最为深入,然其失误也较多。

首先,唐人入为翰林学士,能用“充”而不能用“守”,能“守本官”而不能“守翰林”。如《旧唐书·柳璟传》载:“开成初,换库部员外郎、知制诰,寻以本官充翰林学士。”[8]4033又如宋王谠《唐语林》卷七载:“卫公不悦。遣马屈白员外(按,户部员外郎白敏中)至,曰:‘公在员外,艺誉时称,久欲荐引。今翰林有阙,三两日行出。’寻以本官充学士。”[9]再如唐丁居晦《重修承旨学士壁记》“咸通后三十二人”条载:“杜裔休,咸通十一年正月十一日自起居郎入,守本官,充。五月二十七日三殿召对赐紫。九月十一日加司勲员外郎,知制诰,依前充。十三年二月九日守本官,出院”。[10]371这样的例子不胜枚举。而清董诰等编《全唐文》一千卷、清陆心源编《唐文拾遗》七十二卷和《唐文续拾》十六卷、陈尚君辑校《全唐文补编》一百六十卷等书中,皆未见“出守翰林”或“守翰林”一词。

其次,之所以用“充”不用“守”,与唐代职官制度有关。唐代实职官位主要有使职和职事官两大类(其他如散官、勋官等皆无实职)。职事官如太师、诸曹尚书、校书郎等,品秩从一品到九品不等。使职如平章事、翰林学士、史馆修撰等,皆无品秩,由它官充任。唐李肇《翰林志》曰:“凡学士无定员,皆以他官充,下自校书郎,上及诸曹尚书,皆为之。”[10]346可见唐代翰林学士是由朝中大小官员充任的。又清李赓芸《炳烛编》卷四“唐宋翰林与史官不同”条曰:“唐之学士无品秩,各以它官入院,而迁转各就其官。宋之学士正三品,则有品秩,是唐宋翰林亦有不同也。”[11]可见与宋代不同,唐代翰林学士因为无品秩,官员充任后,官职迁转依据其职事官。又清钱大昕《廿二史考异》卷五十八《旧唐书二》之“职官志”条曰:“翰林学士、弘文、集贤、史馆诸职,亦系差遣无品秩,故常假以它官。有官则有品,官有迁转而供职如故也。……盖平章事亦职而非官也。”[12]可见入院为翰林学士后,其职事官是可以迁转的,但迁转属于官僚系统内部正常运行,而与翰林学士的使职本身并无必然联系。

上引事例中,柳璟、白敏中等人之所以“以本官”或“守本官”充翰林学士,杜裔休之所以既“守本官,充”,又“守本官,出院”,正因为翰林学士是使职,非职事官,无品秩,只能“充”,不能“守”。

再次,考《旧唐书》,凡“守”某官,皆为职事官,且皆与使职或兼职有关。主要有以下几种情况:一、守某职事官带散官。如此书卷十四载:“己丑,制以朝义郎、守尚书户部侍郎、骁骑尉、赐紫金鱼袋李绛为朝议大夫、守中书侍郎、同中书门下平章事。”[8]438朝义郎和朝议大夫为文散官,尚书户部侍郎和中书侍郎是职事官。二、“守”某职事官充任某使职。如同书卷十六载:“以监察御史李德裕、右拾遗李绅、礼部员外郎庾敬休并守本官,充翰林学士。”[8]476监察御史、右拾遗和礼部员外郎皆为职事官,翰林学士为使职。三、离开原职事官和使职而“守”某职事官。如同书同卷载:“六月庚申朔。甲子,司徒、平章事裴度守尚书右仆射。”[8]497司徒和尚书右仆射是职事官,平章事是使职。四、离开使职“守”某职事官。如同书卷一百三载:“太和四年,以本官充翰林学士,与同职李让夷相善。……五年,罢职,守本官,让夷亦坐廷老罢职,守职方员外郎。”[8]4091翰林学士为使职,职方员外郎是职事官。由此可见,凡可称“守”的皆为职事官,而且只有职事官才能称“本官”。此皆说明翰林学士可“充”而不可“守”。

最后,需要说明的是,曹宝麟先生引用《壁记》中两个“出守本官”例子,并将其视为“通例”,来证明“出守翰林”也像“出守本官”一样说得通,应该是一种误读。其例如下:

柳公权,元和十五年三月二十三日自夏州观察判官试太常寺协律郎,拜右拾遗,赐绯,充侍书学士。长庆二年九月改右补阙。四年出守本官。

相,郑覃,大和三年九月二十一日自右散骑常侍充侍讲学士。四年三月三十日改工部尚书,六月十七日出守本官。[5]

此两例分别是柳公权和郑覃入出翰林院的记录,“出守本官”即出翰林院“守本官”之意。柳公权出院守右补阙,郑覃出院守工部尚书。诚如曹先生所说:“中书省与翰林院不仅同座大明宫内,而且前者相去至尊朝会听政的宣政殿比后者远为亲切。”“工部在‘皇城’内,虽在翰苑之外,但毕竟未出‘禁中’”[5],即“出守本官”未必是离开“禁中”外放为官。尽管如此,并不能说明“出守翰林”也能像“出守本官”一样说得通。因为“本官”是职事官,而“翰林学士”是使职,二者有着本质差别。

此外,丁氏《壁记》中的“出守本官”也可断为:“出,守本官”,它的另一种表述方式是:“守本官,出院”。如同书“开成后十四人”条载:“周墀,开成二年十二月二十五日自考功员外郎、知制诰充。……(四年)三月十三日改工部侍郎、知制诰。六月十日守本官,出院。”[10]368又此书“大中后二十九人”条载:“宇文临,大中元年闰三月七日自礼部员外郎充。其年四月,守本官,出院。”[10]367再如上引杜裔休之例。因此,《壁记》中的“出,守本官”是指某人“守本官”离开翰林院,非指某人出任某官。而曹先生之意是,“出守翰林”指某人进入翰林院,“再任銮坡”。一出,一进,二词所指完全相反。此亦说明“出,守本官”与“出守翰林”之间不存在通例。

总之,唐代翰林学士是使职,非职事官,无品秩,无官可“守”。入院只能“以它官充”,而出院又往往需要“守本官”。“出,守本官”的说法在《旧唐书》和丁氏《壁记》中比较常见,能够说得通,而“出守翰林”的说法不符合唐代职官制度,是说不通的。从这一点看,《蒙诏帖》应非柳公权真迹。

二、“亲情嘱托”与柳公绰致书李宗闵无必然联系

“亲情嘱托”一词究竟作何解释,是诸家论争的另一个焦点。徐邦达先生论《年衰帖》说:“又考《旧唐书·柳公绰传》有这么一段事迹:(引文略)因知此石本帖中所称‘蒙恩放出翰林’,即指此事,曰‘蒙恩放出’云云,正见其似脱樊笼的喜悦之情。”[3]曹宝麟先生辩驳说:“与此相反,《蒙诏帖》给人的感觉要自然正常得多。完全可以想见,李宗闵在收到柳公绰的书信后没有即刻作出‘响应’,遂使公权大有人微言轻、哀哀无告的愤慨。”[5]徐先生又说:“以我的理解,此信第二句、第三句是讲自己蒙皇帝恩准离去翰林又转入闲冷之职,而下面的‘亲情嘱托,谁肯响应’,则是有人要请他办些什么事——如推荐之类。但柳氏推脱说自己是居‘闲冷’之官,要我(柳公权自己)向亲近的人嘱托办些事,是难以有人‘响应’而能把事办成的,所以请那人‘惟深察’。”[7]曹先生再次辩驳说:“《蒙诏帖》中的‘亲情嘱托’正可与公绰为其弟而向时宰求情之事联系起来。徐先生把‘亲情’理解为‘亲近的人’,即使无误,那‘向亲近的人嘱托办些事’,语序亦当为‘嘱托亲情’而绝非相反。《年衰帖》文辞本属矛盾,是根本不存在能否‘读通’的问题的。”[6]可见,在“亲情嘱托”词义的理解上,尽管徐、曹二先生的差异很大,但二人皆将其与柳公绰致书李宗闵之事联系起来。

“亲情”一词在唐代文献中比较常见,其意为亲人、亲属、亲友等,曹先生《〈蒙诏帖〉非伪再辨》一文中已经阐明。因此,一方面,确如曹先生所言,徐先生把“亲情嘱托”理解为“要我(柳公权自己)向亲近的人嘱托办些事”是不合语序的。但另一方面,曹先生认为“‘亲情嘱托’正可与公绰为其弟而向时宰求情之事联系起来”,亦不能自圆其说。

按《旧唐书·柳公绰传》载:“公绰在太原,致书于宰相李宗闵云:‘家弟苦心辞艺,先朝以侍书见用,颇偕工祝,心实耻之,乞换一散秩。’乃迁右司郎中,累换司封、兵部二郎中、弘文馆学士。”[8]4310由此可知,柳公绰向李宗闵投书之时,柳公权正在翰林院当差,为侍书学士,因“颇偕工祝”,故欲“换一散秩”。又据前文,曹先生把“出守翰林”理解成“从此官署迁往彼官署”,“再任銮坡”,即进入翰林院。既然柳公权已在翰林院当差,又怎能说“出守翰林”呢?因此,如果曹先生坚持认为“‘亲情嘱托’正可与公绰为其弟而向时宰求情之事联系起来”,则其“在无充分证据的情况下还是‘维持原判’为好”的说法,即维持《蒙诏帖》为柳公权真迹的结论,不攻自破。

即使在《年衰帖》中,也不当把“亲情嘱托”与公绰为其弟而向时宰求情之事联系起来,否则也会前后矛盾。《年衰帖》曰:“公权年衰才劣,昨蒙恩放出翰林,守以闲冷,亲情嘱托,谁肯响应,惟深察,公权敬白。”如果“亲情嘱托”的确指柳公绰致书于宰相李宗闵之事,则李宗闵已经帮过忙了,怎么能说“谁肯响应”呢?如果嫌弃“右司郎中”是“闲冷”之职,则柳公绰书信已明言“乞换一散秩”,又怎能抱怨“谁肯响应”呢?再者,柳公权刚刚“蒙恩放出翰林”,摆脱了“颇偕工祝”的困境,就抱怨帮过忙的人,难道就不怕别人说其刻薄无情?

因此,“亲情嘱托”与柳公绰致书于宰相李宗闵之事应无必然联系。

排除二者有必然联系之后,我们可以结合逻辑关系和语境来解读《年衰帖》文辞。《年衰帖》文辞有三层逻辑关系:第一层,因为自己“年衰才劣”,所以被“放出翰林,守以闲冷”;第二层,因为自己“守以闲冷”,所以“亲情(亲人)嘱托”我办事,我虽已请托了不少人,但“谁肯响应”(无人理睬);第三层,因为无人理睬,所以希望您能体察我的处境。可见《年衰帖》文笔简洁,行文逻辑严谨,语意清晰。因而谢先生说“《年衰帖》正是歪曲了《蒙诏帖》的文字内容,胡编一通,连柳公权的历史也没有弄清楚的”,曹先生说“《年衰帖》文辞本属矛盾,是根本不存在能否‘读通’的问题的”,其观点都是值得商榷的。

三、《蒙诏帖》不符合柳公权的书法风格

首先,从整体气息上看,《蒙诏帖》不符合柳公权行草书的书法特征。柳公权学识渊博,性情沉稳,体现在书法上则中宫紧收,四周放开,呈辐射状。加之其擅长楷书,故其行草书在线条流畅的同时,点画扎实,处处体现出其楷书笔笔不苟的特征,如《年衰帖》中的“公”、“蒙”、“恩”、“守”、“闲”、“冷”等字。而《蒙诏帖》虽有柳书线条之流畅,却无柳书点画之笔笔扎实,故非柳公权之作。且从柳公权《伏审》《辱问》《尝瓜》等帖看,虽然笔意连绵,但情感的体现是有节制的,体现出儒家所讲求的“中庸”和不激不厉的作风。而《蒙诏帖》点画和笔意较之于《伏审》等帖则显得较为草率——这似乎是宋元时期文人书画所追求的“逸笔草草”的审美趣味的体现。

其次,从章法上看,《蒙诏帖》不符合柳公权手札的书写格式。以《中国书法全集·柳公权卷》所收《伏审》、《奉荣》、《辱问》三帖为例,可以看出柳公权书信特点,即不管几行,每行均在八字以上。也就是说字较小,行间舒朗,前后相差不大。虽草法相连,皆映带自然,绝无左右相阻之态。而《蒙诏帖》每行至多五字,上下左右皆有拥阻之感,尤其是第一、二行之“蒙”、“守”,第五、六行之“应”、“感”,特别明显。

再次,从字法上看,《蒙诏帖》不符合柳公权个人的书写特征。先看“公权”二字(图3),与同为起首的《年衰帖》“公权”二字(图4)相较,尽管《年衰帖》未能刻鹤图龙,二者依然差别很大,每一字每一笔都不像;与《奉荣帖》的“公权状白”的“公权”二字(图5)相比,竟无一笔相似之处,特别是“权”字,笔顺都不一样。而《奉荣帖》亦是行草,“公权状白”四字又是落款,柳公权还特意将“公权”二字写得工整些。然而《奉荣帖》“公权”和《年衰帖》“公权”二字却差别不大,尤其“公”字,几乎一样。像《十六日帖》(图6)和《泥甚帖》中的“公权”二字(图7),就是楷书,说明这是柳公权的一个书写习惯。由此看来,《蒙诏帖》“公权”二字(图3)若是柳公权真迹,定会写成行楷。再将《蒙诏帖》落款的“公权呈”三字(图8)和《辱问帖》落款的“公权呈”三字(图9)相比较,依然无一字一笔相似。至此已能说明问题,柳公权书写自己的名字,无过于楷、行、草书,一经形成自家特征,轻易不会改变。正如唐张怀瓘《文字论》所言:“文则数言乃成其意,书则一字已见其心,可谓得简易之道。”[13]当然,像“蒙”、“守”、“情”、“肯”、“响”、“应”、“深”、“察”、“感”、“幸”等字的用笔和结字都和柳公权相差甚远,不必一一比较了。

从文辞上看,《蒙诏帖》中“出守翰林”的说法不合唐代职官制度,“亲情嘱托”与柳公绰致书于李宗闵无必然联系;从书法上看,《蒙诏帖》的整体气息、章法和字法皆不合柳公权书法风格。且《蒙诏帖》书写内容与《年衰帖》多有雷同,故而《蒙诏帖》应从《年衰帖》变出,并非柳公权真迹。

图3 《蒙诏帖》“公权”

图4 《年衰帖》“公权”

图5 《奉荣帖》“公权”

图6 《十六日帖》“公权”

四、《年衰帖》应作于柳公权第三次出院之后

柳氏书法成就主要体现在楷书上,其坚厚的楷书功底势必会影响到其行草书的用笔和结体。观察《年衰帖》“守”字之钩画,“亲”字之横画,“恩”字之横竖转折处,均与其楷书《玄秘塔》《神策军》等有内在联系,因此《年衰帖》应为柳公权之作。而《年衰帖》的书写时间,前辈如张伯英、徐邦达、启功、谢稚柳、曹宝麟先生等皆未论及。笔者依据“亲情嘱托”与柳公绰投书之间应无必然联系这一结论为前提,并结合丁氏《壁记》中柳公权一生三次入出翰林院的记录,推测出《年衰帖》的书写时间应为柳公权第三次出院之后,即唐开成五年(840)三月九日之后。

据帖文“昨蒙恩放出翰林”云云,则此帖应为柳公权离开翰林院后所写。又据丁氏《壁记》载,柳公权一生共三次入出翰林院,第一次上文已引及,第二、三次如下:

大和二年五月二十一日自司封员外郎充侍书学士。二十三日,赐紫。十一月二十一日,改库部郎中。五年七月十五日,改右司郎中,出院。

大和八年十月十五日,自兵部郎中、弘文馆学士充侍书学士。九年九月十二日,加知制诰,充学士,兼侍书。开成元年九月二十八日,迁中书舍人。二年四月,改谏议大夫,知制诰。三年九月十八日迁工部侍郎、知制诰,加承旨。五年三月九日,加散骑常侍,出院。[10]366

图7 《泥甚帖》“公权”

柳公权生于唐代宗大历十三年(778),因此他三次出院时的年龄分别为四十七岁、五十四岁和六十三岁。

柳公权第一次出院时才四十七岁,而从《年衰帖》中“惟深察,公权敬白”等语气看,此信是写给长者的。既然如此,柳公权似不当自许“年衰”,否则有违于常情。据此可推,《年衰帖》应非柳公权第一次出院后所写。

柳公权第二次出院时间为唐文宗太和五年,此年他五十四岁。据《旧唐书·柳公绰传》,柳公绰任太原尹在太和四年至六年(830—832),又据同书《李宗闵传》,李宗闵当轴始于太和三年(829),止于太和七年(833)六月,所以诚如徐邦达先生所言:“则致书李相必在其时,公权年已五十余岁。”[3]然而正如上文所论,如果把“亲情嘱托”与柳公绰致书于李宗闵之事联系起来,则《年衰帖》文辞前后矛盾。因此,《年衰帖》亦非柳公权第二次出院时所写。当然,不可否认,柳公权第二次出院与柳公绰致书于李宗闵有关,因为出院时间与致书时间是吻合的。但《年衰帖》并非写于此时,二者不可混为一谈。

据此可推,《年衰帖》应为柳公权第三次出院后所写。此年柳公权已六十三岁,帖文“公权年衰才劣,昨蒙恩放出翰林”云云,颇合事理。又据《壁记》可知,柳公权第三次进入翰林院后,地位逐渐提升。单从学士身份来说,柳公权大和八年(834)入院时为侍书学士,次年为翰林学士兼侍书学士,开成三年(838)加承旨,即学士承旨。据唐制,学士承旨一般选翰林学士中资望最高者充任,位在诸学士之上,号“学士院长”,参天子密议。[14]又据岑仲勉《郎官石柱题名新考订》统计:唐德宗至懿宗期间,翰林学士百分之三十二拜相,承旨学士百分之五十八拜相[15],可见柳公权当时是相当有前途的。而开成五年(840)出院之时,柳公权授散骑常侍。散骑常侍职掌侍奉规讽,备顾问应对,多用以安置元老及闲散大臣,谏官之职流于虚名。如宋王溥《唐会要》卷五十四载:“长庆四年五月,谏议大夫李渤奏:‘据《六典》,常侍(按,即左右散骑常侍)奉规讽,其官久不举职,习以成例。若设官不责其事,不如罢之,以省其费。苟未能罢,臣请特勅,令准故事行其职业。’从之。”[16]说明散骑常侍实非要职。故而柳公权“放出翰林”后,自言“守以闲冷”虽属托辞,然若律之以典章,亦不为虚。此皆表明《年衰帖》应写于柳公权第三次出院之后,即开成五年(840)三月九日之后。

图8 《蒙诏帖》“公权呈”

图9 《辱问帖》“公权呈”

结 语

唐代翰林学士为使职,而非职事官,无品秩,无官可“守”,只能由它官充任,故而《蒙诏帖》中“出守翰林”的说法不合唐代职官制度。单就书法而言,《蒙诏帖》也是很好的,只是不合柳公权的书法风格而已。它体现的是宋元时期文人书画所追求的“逸笔草草”的审美趣味。总之,传世的《蒙诏帖》墨迹应非柳公权真迹。徐邦达、启功先生的看法很有见地,但未能从根本上说清问题。谢稚柳、曹宝麟先生的观点值得商榷。此外,直到宋代才有“守翰林”之说,如宋翟汝文《忠惠集》卷二中有一文题为《翰林学士、知制诰张阁,守翰林学士、知制诰致仕制》。[17]因此,《蒙诏帖》很可能是宋元人据《年衰帖》删改并放笔临写的,而《年衰帖》的书写时间应为唐开成五年(840)三月九日柳公权第三次出院(翰林院)之后。

参考文献:

[1]张伯英.张伯英碑帖论稿[M].石家庄:河北教育出版社,2006:231.

[2]谢稚柳.鉴余杂稿[M].上海:上海人民美术出版社,1979.

[3]徐邦达.柳公权《蒙诏帖》辨伪[J].书谱.1983:(2).

[4]启功.启功丛稿[M].北京:中华书局,1981:279.

[5]曹宝麟.《蒙诏帖》非伪辨[J].书谱[M].1984:(1).

[6]曹宝麟.《蒙诏帖》非伪再辨[J].书谱[M].1987:(4).

[7]徐邦达.《〈蒙诏帖〉非伪辨》辨[J].书谱[M].1985:(2).

[8](后晋)刘昫等.旧唐书[M].北京:中华书局,1975.

[9](宋)王谠.唐语林[M].周勋初校证.北京:中华书局,1987:621.

[10](宋)洪遵.翰苑群书[G]//四库全书(景印本)史部第595 册.上海:上海古籍出版社,1987.

[11](清)李赓芸.炳烛编[G]//续修四库全书子部第1155册.上海:上海古籍出版社,2002:722.

[12](清)钱大昕.廿二史考异[M].上海:上海古籍出版社,2004:849.

[13]华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选[M].上海:上海书画出版社,1979:209.

[14](唐)白居易、(宋)孔传.白孔六帖[G]//四库全书(景印本)子部第892册.上海:上海古籍出版社,1987:202.

[15]岑仲勉.郎官石柱题名新考订[M].上海:上海古籍出版社,1984:385、483.

[16](宋)王溥.唐会要[M].北京:中华书局,1955:935.

[17](宋)翟汝文.忠惠集[G] //四库全书(景印本)集部第1129 册.上海:上海古籍出版社,1987:203.

(责任编辑:梁 田)

[ 中图分类号 ]J292.1

[文献标识码]A

[文章编号]1008-9675(2016)01-0119-06

收稿日期:2015-09-03

作者简介:熊言安(1967-),男,安徽庐江人,南京师范大学文学博士,安庆师范大学文学院讲师。研究方向:杜诗文献学、书法史论。担任了翰林院的官职,‘出’字是作者对自己而言,即‘安石不出,将如苍生何’的‘出’字的意思。”[2]68启功先生认为:“首三句行文殊不辞,‘守’字如为守某官之守,上文何以加‘出’字?如为出守外郡之守,则翰林并非州郡。”[4]徐邦达先生认为:“论文句《蒙诏帖》中所谓‘出守翰林’云云,实不合当时居官者职守称谓通例。……翰林在‘禁中’,亦称‘禁林’,更不可能曰‘出守’的。”[3]曹宝麟先生通过列举分析唐代文献中几个“出守本官”和“寻以本官充学士”的例句,提出:“在唐时官吏陟黜,即从此官署迁往彼官署,不论离开国门与否,官场通语皆可得谓之‘出守’。那么柳公权的‘自司封员外郎充侍书学士’即再任銮坡,自称‘出守翰林’真是不足吁怪。”[5]尽管徐先生批驳说:“出守翰林”与“出守本官”并不是同义词[7],但曹先生反驳说:“明摆着大量例证而不去概括出‘通例’,徐先生所谓‘通例’不知自何而来?”[6]徐、曹二先生的观点可谓针锋相对。