合肥地名之争与古代合肥交通状况研究*

顾大治 丁莎莎 杨潇然

合肥地名之争与古代合肥交通状况研究*

顾大治 丁莎莎 杨潇然

合肥地名的由来历代学者虽观点不同,但都折射出合肥地区古代的交通状况。将合肥地名之争转化为江、淮关系和肥水、施水关系之争,探讨“合肥”地名由来与古代合肥交通相互影响的关系。

合肥;江淮水运;肥水;施水;古代交通

“合肥”一词,最早见于司马迁《史记·货殖列传》:“郢(楚国都城,在今湖北江陵县东北2里,有固址)之后徙寿春,亦一都会也。而今合肥受南北潮,皮革、鲍、木输会也。”①班固的《汉书·地理志》继承了司马迁的这一称呼,“寿春、合肥受南北潮皮革、鲍、木之输,亦一都会也。”②

关于“合肥”地名的解释是从给《史记》、《汉书》开始的,因此《史记》、《汉书》的记载亦成了后世史家解释合肥地名由来的文献依据。

《史记》和《汉书》的两条记载稍有不同,《史记》称合肥为靠进“都会”寿春的“输会”,意指交通枢纽和以交通转运为主的商业城镇,《汉书》将合肥和寿春并称为“都会”,但其中包含的关于合肥汉代交通条件的描述是一致的,均指出合肥处于南北水运交汇之地、沟通江淮南北的交通运输线上的枢纽,拥有良好的运输条件。“南北潮”是“言江淮之潮,南北俱至庐州也”,即合肥南边的巢湖和北边寿春附近的瓦埠湖,更具体地指明了合肥的交通走向。

关于合肥地名由来虽然历代学者观点不同,但有两个基本共识:一是均认同地名的由来与水有关,二是基于司马迁和班固的记载,均认可在历史上的某些特定时期,合肥是水陆运输的交通枢纽,因为诸说都谈到了江淮之间如何通航的问题。由于肥水、施水均发源于合肥周边,而肥水北入淮河,施水南入巢湖,因此肥水和施水的关系即为江、淮之关系,合肥地名之争表面上看是关于肥水、施水是否相合,实则暗藏着关于古代合肥地区交通状况问题的研究,以及对合肥之所以成为“输会”的交通条件的探索。

因此,合肥地名之争中折射出了对于合肥地区古代的交通状况的讨论,合肥地名之争实为肥水、施水即江、淮之间关系之争,因此地名之争转化为下列两个问题:肥水的源流及古代长江、淮河之间的关系;“合肥”地名的由来。

1 “合肥”地名由来诸说

我国南北分野以秦岭、长淮为界,东西沿海的浙、赣、闽中地区在古代泛称扬越之域,合肥所处的淮南江北的江淮之间地区,为我国古代中原与东南扬越的过渡地带。“合肥”一名的来历,自东汉始,历代有多种说法,但各派的着眼点均和“肥水”有关。“合肥”名称的来源问题实则和“肥水”的源流合二为一,古代学者在解释“合肥”名称由来时均会对“肥水”的源流加以叙述。③主要论说有以下几种:

1.1 夏水淮水相合说

这一观点出自东汉学者应劭。《汉书·地理志》“九江郡合肥”条目下,应劭注:“夏水出夫城东南,至此与淮合,故曰‘合肥’”④,意指夏水与淮水在此相汇合,因此城名“合肥”。北魏阚駰亦赞同此说。

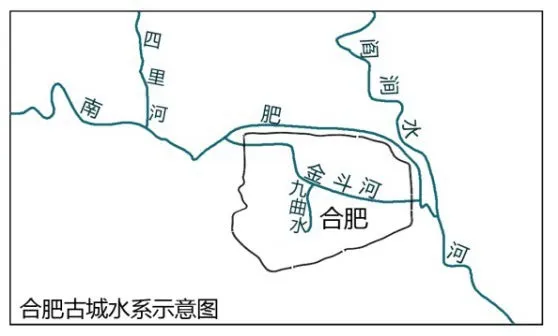

图1 合肥周边水系示意图

但夏水为古水名,传说因冬竭夏流而得名,故道在今湖北省沙市东南分长江水东出,不可能流到合肥,因此郦道元在《水经注》中批驳了这种说法,“川殊派别,无沿注之理,方知应、阚二说非实证也。”⑤也有学者认为应劭所说的“夏水”为“夏肥水”的简写,同时为“肥水”之误,清代全祖望《汉书地理志稽疑》称,“夏肥水岂得至合肥?应劭之妄言也。盖误以夏肥水为肥水”。⑥但肥水与淮河相合处在寿春,也并非合肥。清代李慈铭在《汉书札记》中又提出,“淮”为“肥”之误,与“‘淮’合,‘淮’当作‘肥水’”,但夏肥水(即西淝河)与肥水(即东淝河)也并非在合肥处汇合,因此自郦道元之后,应劭之说已不被接受。

1.2 (夏季水涨时)施水肥水相合说

此说出自北魏地理学家郦道元。郦道元在他注释的《水经注》里首先叙述了肥水(今东淝河)的源流情况,“肥水出九江成德县广阳乡西,吕忱《字林》曰:‘肥水出良余山,俗谓之连枷山,亦或以为独山也。北流分为二水,施水(今南淝河)出焉。肥水又北径获城东,又北径荻江东,右汇施水。枝津(今阎涧水)首受施水于合肥县城东,西流径成德县注于肥水也’。肥水别过其县西,北入芍陂。又北过寿春县东,北入于淮”⑦。又叙述了施水(今南淝河)的源流情况,“施水亦从广阳乡,东南入于湖。施水受肥于广阳乡,东南流径合肥县。东径合肥县城南,施水又东,分为二水,枝水北出焉,下注阳渊。施水又东,径湖口戎,东注巢湖,谓之施口也。”⑧他的主要观点是,肥水、施水均源于广阳乡,“肥水出广阳乡西”,“施水亦从广阳乡”,“施水受肥于广阳乡”,同时肥水、施水之间尚有些支流曲折相连(图1)。

关于合肥名称的由来,他认为,“盖,夏,水暴涨,施合于肥,故曰合肥”,意思是夏天水涨的时候,施水与肥水相汇合,因此称合肥。郦道元之说问世后,未见疑议,遂成合肥名称由来的主流说法。清代有学者进一步提出“广阳乡”即将军岭,“水经所称广阳乡,即今之将军岭,岭有分水田,肥水施水皆从此出”⑨。明清时期修志时虽有人对郦道元之说有疑问,发现肥水、施水虽然都发源于广阳乡,即使夏天涨水时也并无相合,但都将之归结为河流淤塞和地理变迁,“上源堰湮塞”,“川流迁革势所必有”,“然道元亲登八公山,则此地之水当亦其所目睹,不为虚语,古今水道既多变易,而地之岭谷高下,亦有不常与”⑩,“或系岭谷变迁所致”。

1.3 两肥水同源分流说

此说来源于唐代庐州郡守卢藩。在《庐江四辨·合肥辨》中卢藩提出,“按肥水出鸡鸣山,北流二十里所分为二:其一东南流迳合肥县南,又东南入巢湖;其一西流二百里出寿春,西投于淮。二水皆曰‘肥’。余按《尔雅》,归异同出曰‘肥’,言所出同所归异也。是山也,高不过百寻,所出唯一水,分流而已,其源实同,而所流实异也,故皆曰‘肥’。……合于一源,分而为肥,合亦同也,故曰‘合肥’。”关于肥水源流,卢藩认为肥水源自鸡鸣山,向北流二十里后一分为二,一条向东南流入巢湖,一条向西北流入淮河,二条水系均称“肥水”。关于“合肥”的由来,卢借助于《尔雅》中对于“肥”字的解释,两水同源分流称为“肥”,流经合肥的肥水(即今南淝河,郦道元称之为“施水”)与入淮河的肥水(即今东淝河,郦道元称之为“肥水”)同源而分流,在此处相合,因此为“合肥”,他的观点出自《尔雅》。顾炎武《天下郡国利病书》中也同意卢藩之说,“合于一源,分而为肥,故曰合肥”。11

图2 合肥古城水系示意图

卢藩之说的意义在于,他从“肥水”名称的来源入手,并从语言学的角度进行了解释,提出了新思路,“其言足发郦氏之所未备”。但卢藩之说有一个时间上的错误,在唐(卢藩所生活的年代)时,流经合肥城外被称为“肥水”的水系在隋唐之前都被称为“施水”,而“合肥”一名汉代已有,那时此水称为“施水”12。

1.4 淮水肥水相合说

宋代王应麟《通鉴·地理通释》提出:“淮水与肥水合,故曰合肥”13,持相同观点的较多,“淮水汤汤,流于肥合,故名”,“合肥县,本汉旧县,淮水与肥水合,故曰合肥”,“肥水迳鸡鸣山,淮水来与之合,县名昉此”14。此说认为肥水源自于鸡鸣山,流经情况未作详细说明,但认为因肥水与淮水相合而得名。但肥水源头虽与合肥城相距不远,但是肥水入淮之处在寿春,以此得名似乎有些牵强。

1.5 东门外二水相合说

明代闻人铨在《南畿志》中说,“肥水出紫蓬山,东北流经鸡鸣山,入金斗河,一支西北流,东复转南,东门外二水相合,故曰合肥”15。

他提出肥水源在紫蓬山,其中一支入金斗河(即南宋后流经合肥城内的一段南淝河河道),另一支向西北流之后又转东南,在东门外与金斗河相汇合,因此城名合肥(图 2)。此说所描述的流向与郦道元所说实际一致,只是把向西北流的一支(即郦道元所说的“肥水”)又转东南流的支流(即郦道元所说的“枝津水”)当成是主流了。民国李絜非《合肥风土志》中提出的“施肥同一说”其实也是基于郦道元所描述的水系源流的误指,“贯于邑之中部者,为肥水,源出于将军岭分水田,东流即《水经》所云施水也。东行二里,过鸡鸣山,北会长岗店东水……”。

1.6 众水相合说

南宋王象之《舆地纪胜》说,“七曲水旧经云:水源从西北自鸡鸣山合三涧、狮子步河、流入州下合小史河、胡卢河、七曲水,故曰合肥”16,认为此处有七水相合。但清嘉庆《庐州府志》否定了这种说法,“旧志不载,疑即金斗诸河”。

此外,还有学者受到卢藩之说的启发,从“肥”字的解释出发,依据《水经》“淇水”条中关于“肥”的解释,“水异出流行,合同曰肥,今是水异出同归矣”17,认为此条“异出同归曰肥”符合合肥城周边的水系状况,因为据《水经》云“施水自成德,东经合肥县城南,城居四水中”,经考证后发现,合肥南有施水、东有阎涧水,西、北也各有一条小水系,四水异源,但同归于施水,符合“水异出,流行合”的概念,因此称“合肥”。

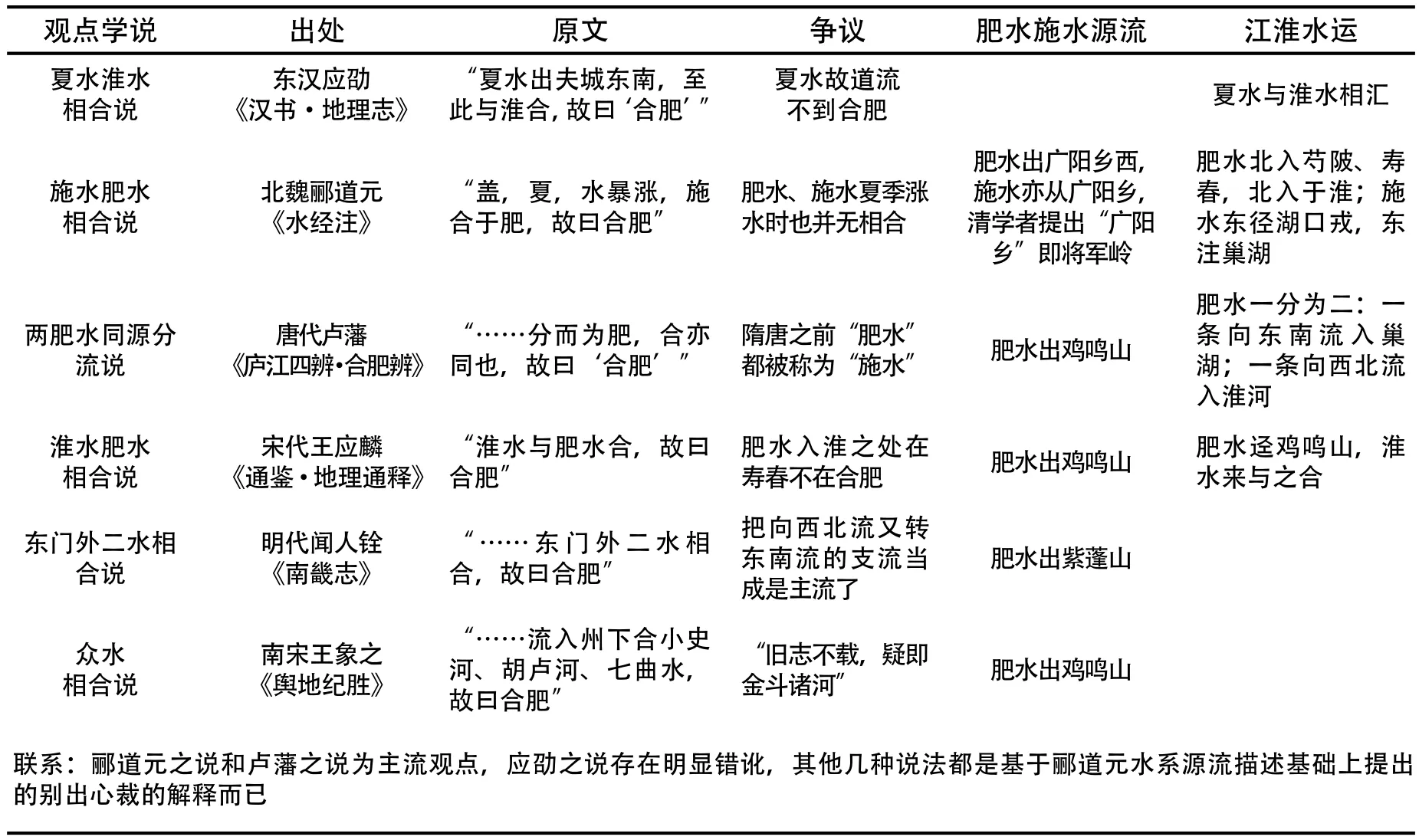

以上诸种说法,以郦道元“夏水暴涨施合于肥说”和卢藩“归异出同曰肥说”影响较广,为主流观点。提出诸说的众学者中,只有郦道元进行过实地考察,并对肥水、施水的源流进行了详细的描述。应劭之说存在明显错讹已为共识,其他几种说法不过是基于郦道元水系源流描述基础上提出的别出心裁的解释而已。(见表1)

表1 “合肥”地名由来诸说列表

2 肥水与施水的源流

关于肥水和施水的源流问题,自民国以来经多次实地考察,已得出明确结论,基本符合郦道元之说。

关于肥水的源头问题,1912年安徽都督柏文蔚提议导淮,由地理学家宗受于组织了十个测量队,实测了淮河流域诸河,发现肥水发源于合肥西北的将军岭一带(即今江淮分水岭),“东肥出合肥县西北之将军岭。有二支。南曰施,入巢湖。北曰肥,入淮。故古有沟通江淮之议”18。郦道元之说是正确的,郦道元说“肥水出九江成德县广阳乡西”,“施水亦从广阳乡”。有学者论证,今之“将军岭”,即郦道元所说之“广阳乡”。清光绪年间曾道唯在修《寿州志》时经实地探测后亦认同郦道元之说,“《水经注》所称广阳乡,即今之将军岭也。岭有分水田,肥水、施水皆从此出。肥水西行,施水东流,与郦注合。”19郦道元用行政区划注明水源出处,将军岭是该区域内的山脉,也可能是郦道元时还无将军岭地名,故用“广阳乡西”称之。其他所谓肥水、施水出“鸡鸣山”、“紫蓬山”等说均是错误的,是论者主观论断,未切实考察所致,“只看见施水流经鸡鸣山东南流入巢湖,不知正源还在鸡鸣山以西五里的将军岭”。20

至于肥水和施水的流向情况,从目前现状勘测看,肥水源自于江淮分水岭一带(即官亭、大柏店、将军岭、长岗店一线)西、北侧,北流经寿县芍陂入淮;施水源自江淮分水岭(将军岭、长岗店一线)东、南侧,在鸡鸣山东北汇成河,由西北迤东南,流经大蜀山北麓董铺水库,环合肥城北转东南,经施口入巢湖。肥、施二水之间有多条支流水系相连,比较大的有两条施水支流,一条向北流入阳湖后再经阎涧水与肥水汇合于北芍陂东的死虎塘,另有一条施水上游的支流与肥水汇合于将军岭,即《水经注》云“北流分为二水,施水出焉”所指,只是所出的是施水枝津而已。肥水、施水的流向分布,与郦道元所注基本是一致的。

3 “合肥”地名由来考辩

3.1 郦道元之说和卢藩之说的争议

关于合肥地名的由来问题,郦道元的“施合于肥说”和卢藩的“归异出同说”流传较广,有较多人采信,在具体细节上存在争议。

郦道元在《水经注》中有两句话谈到“施合于肥”,“施受肥于广阳乡”、“夏水暴涨施合于肥”。江淮之间的地形东西长而南北狭窄,西端较高,为大别山脉;东端低平,为江淮丘陵,是南北分界线上一块较大的平坦陆地。现代水文勘察表明,“今查,施、肥二水间隔江淮分水岭,实际不能相合”21,“两水虽同出自将军岭,但在源头处并不相合”,“平面上相距4公里左右”22,“二水正常水位相差约10米,不能贯通”23。可见,以现状来看,施水和肥水在源头处横亘着山岭,即使夏天涨水也是无法相合的。

另一说是卢藩的“归异出同说”,也有较多采信。如辞海(下册)“肥水”条记载:“水异出流行合同曰肥”,“归异出同曰肥”24。辞源“肥水”条记载:“水同源而异流,尔雅释水:归异出同流[曰]肥”25。唐代庐州刺史卢藩认为,肥水、施水(在卢藩生活的年代已改称“东淝河”、“南淝河”)同源而异流,而二水皆曰肥,按《尔雅》关于“肥”字的解释“归异出同曰肥”,“合于一源,分而为肥,合亦同也,故曰合肥”26。虽然卢藩忽略了施水在隋唐后才称为肥水,而合肥之名汉已有之这样一个事实,对于肥水、施水源于鸡鸣山的论断也是错误的,但是卢藩之说为后人提供了一个新的思路。从勘测结果看,肥水、施水均源自将军岭,的确属于“归异出同”,曰“肥”,尽管二者源头并无相合,但同出一山,因此称“合肥”,合肥一名反映了水源的源流情况,但与肥水的名称无关。

3.2 施水和肥水是否相合的分析

结合历代史籍记载和前述肥水、施水源流情况,可见郦道元之说较符合现实情况。在具体的肥水和施水如何相合方面,基于历代史籍记载的江淮之间可以通航的事实,历代学者有以下几种阐释和修正。一为“地质变迁”说,江淮分水岭在不断上升,同时巢湖却在不断下降,终致两水之间断流,并举出了“陷巢湖,长庐州”的民间传说佐证。但也有学者反对,认为从历史文献看,未见关于这一地质现象的记载。二为“江淮运河”说,因为郦道元在谈到“施合于肥”时有两句话,“施受肥于广阳乡”、“夏,水暴涨,施合于肥”,这两句话点名了时间、地点、主从关系:夏天,广阳乡,肥水给施水供水。因此论者认为施、肥二水在其源头处有人工开凿的“江淮运河”(或称“巢肥运河”)相连,27故道在江淮分水岭,通过淮南丘陵的蜂腰地带,平面长度约4公里左右,开凿年代大约在秦汉以前的战国时期。肥水、施水两条河流都是雨源河,当夏天雨季河水暴涨的时候,肥水可以通过“江淮运河”给施水供水,符合郦道元之说,后来因为岭上水土流失,泥沙沉积,河道年久湮塞,不能通航,并提出史籍中所载的“兑水”即为“江淮运河”,“兑水出分水岭,满宠尝疏鸡鸣坝者此也”28。谭其骧《中国历史地图集》(1975年版)第三册在东晋和南北朝时期地图上也标出了运河故道。29但此观点也有学者反对,认为在现代技术条件下开凿河道尚且不易,何况在科学技术水平不甚发达的古代。

笔者认为对于郦道元的两句话可以分开解释,施水和肥水相连并非一定是主流相交,也可能是支流相连。肥水和施水之间存在着通过支流多处相连、“多处通注”的情况,这也是江淮水系中施肥水道的最大特点,大的“通注”至少有三处,分别在将军岭发源处,肥水分出一支流向东注入施水,在合肥城东施水分出一支流向北注入阳渊,再分支流入肥水的阳湖水道和上游联系施水下游联系肥水的阎涧水,因此,“夏水暴涨施合于肥”是普遍现象,不单单在一处相合。至于“施受肥于广阳乡”并非通过所谓运河,而是自然相合,因为两水之间并无高山峻岭,除大潜山等几个小山头外,绝大多数地段海拔只有六七十米,最低处还不到二十米。肥水、施水的源头在古代可以在分水岭的低处很自然地相汇合。

4 古代合肥地区的交通情况

虽然关于肥水、施水的关系问题,众多学者莫衷一是并直接影响到“合肥”地名由来的判定,但肥水、施水在历史上有过紧密的交通联系已成共识。通过对合肥地名的分析,可以看出合肥古代的水陆交通情况以及合肥在当时区域交通中的地位。

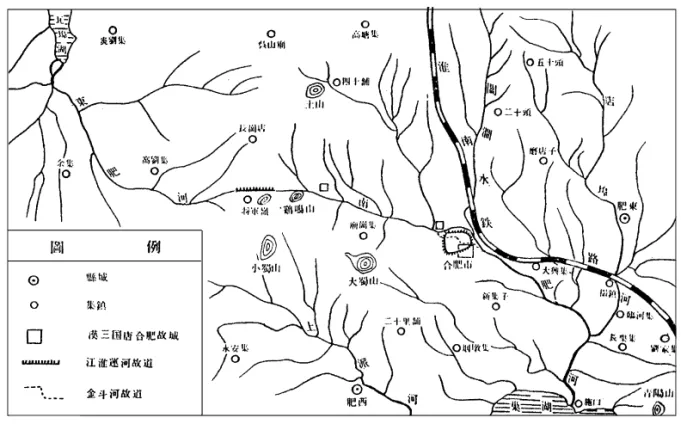

4.1 水路——江淮运河

“江淮运河”的开凿,大约在秦、汉以前的战国时代,秦、汉至三国对峙时代达到鼎盛。从合肥地区的古代交通条件上看,古代江淮之间的交通联系是借助于古肥水与古施水进行的。同出于大别山东端江淮分水岭中部、合肥西北的将军岭的二水,虽非同源但源头较近,肥水北流入于淮汭,施水南流入于巢湖,再经濡须水进入长江,构成了淮河与长江之间的水运通道,即为隋代大运河通航之前的南北航道,在航道的岸边尚修有陆路,水陆相辅,出入淮南江北,是古代最主要的南北交通主干线(图3)。汉代合肥发展为“输会”,成为沟通东南地区的交通枢纽城市,有着便利的交通,尤其是水路交通作为依托。其具体的交通联系方式,在今天看来,即使肥水、施水并不直接联系,也可以采取以下几种方式通航:季节性运输,即如郦道元所说,夏天涨水时河道满溢可以借助于肥水和施水的支流通航。查史籍,曹操曾四次率水军南下合肥,均在夏季;水路兼运,因肥水与施水之间相隔仅数十里,可以辅助以短途陆运。

图3 古江淮运河位置示意图

4.2 陆路——寿春合肥线

秦汉时期,长江与淮河之间的陆路交通联系,以寿春线和广陵线为主,而以寿春线为重要。汉代寿春合肥线经寿春、合肥南下后,主要有两条干线。东道由合肥东出巢湖(今居巢区),出昭关(今安徽含山县北),达历阳(今安徽和县),至丹阳渡江,或出巢湖后顺濡须水下,经襄安县城至芜湖渡江,再由丹阳、芜湖东顺中江通道抵达吴县(今江苏苏州)城下,或经宛陵(今安徽宣城)、故鄣(今安徽广德与福建安吉间)抵达钱塘。这是春秋时代即通东南地区的路线,至秦汉仍在使用。西道由合肥沿巢湖西岸经舒(今安徽庐江县西南)、六,或绕经衡山至枞阳渡江,或向西经潜、皖(今安徽潜山)等地,穿过南岳衡山抵达浔阳江,由此西可通江夏,南可下闽越。

历代史籍记载江淮之间可以通航,秦皇汉武都曾经过寿春、合肥线北上南下,如秦始皇二十八年(前219年),嬴政东巡山东郡县后,归途是经海路抵琅玡,过彭城,再西南渡淮,至衡山,从武关归。汉武帝元封五年(前106年)登天柱山的路线,是自浔阳江东下,薄枞阳而出,再北至琅琊,两条路线同一而方向相反,为水路从浔阳到枞阳,再由枞阳登陆北上,经寿春、彭城,至琅琊。这些史事说明寿春、合肥之间有着较便捷的交通线,是当时江淮之间和全国南北交通的重要干线。

唐宋之际,由于江南地区经济巨大的发展,东南地区逐步成为全国经济重心,而运河的开凿和通航,使淮、扬之间的水运跃升为贯通南北的交通干道,而原寿、庐、巢一线的淮南中部江淮通道,降为淮南道区域内的交通线路。

4.3 合肥在区域交通中的地位

汉代合肥由于江淮之间交通便利,农业经济较南方地区开发早,较发达,江淮与闽越的交往长期密切,人口流动和迁移频繁,以致《史记·货殖列传》称合肥“与于越、闽中同俗”。同时,随着东南地区的开发和经济文化不断发展,以及寿春线的发展,合肥作为新的城邑兴起,成为南北输会,合肥与寿春南北相辅,居于江淮地区的中心,北通中原、南达闽越的节点,沟通淮南江北的水运交通线路的交汇点,因此合肥是当时整个东南地区中心城市寿春的副城,承担其运输、仓储等城市功能,是东南地区和中原地区的物资交换中心。

注释:

结构主义被定义为:“1)结构应是一个由各种转换规律组成的体系,此种转换不是在体系的领域之外完成,而是在不求助外界因素的情况下在体系内完成;2)体系能自我守恒,本身具有整体性、转换性、自我调节性三个特点;3)结构的普遍性、必然性应能达到‘可以形式化’(公式化)的程度,甚至可以直接用数理逻辑方程式表达出来。凡具有上述理论特征的派别、方法、活动,都可称为结构主义。”[2]105《金碗》中体现玛吉平衡意识的人物关系变化正符合上述特征,它是一个内在的独立的关系体系,具有整体性,并不断转换调整,在公式化后更加清晰明了。

①司马迁.史记·货殖列传[M].上海:上海古籍出版社,2013:466.

②班固.汉书·地理志[M].上海:上海古籍出版社,2009:371.

③本文所说的“肥水”即“淝水之战”中的“淝水”,又称“东淝水”,今称“东淝河”,自合肥江淮分水岭北(即将军岭,后人考证即为郦道元所说之广阳乡)向北流经寿县芍陂后入淮河;“施水”即“南淝水”,今称“南淝河”,源自江淮分水岭南,向东南流经合肥城后转南入巢湖。

④班固.汉书(第6册)[M].北京:中华书局,1962:1562.

⑤陈梦雷,蒋廷锡.古今图书集成(第205册)[M].上海:中华书局,1934年影印版: 33.

⑥全祖望.汉书地理志稽疑(二)[M].北京:中华书局,1936:45.

⑦郦道元.水经注[M].上海:上海古籍出版社,2001:246.

⑧郦道元.水经注[M].上海:上海古籍出版社,2001:247.

⑨曾道唯.(光绪)寿州志[M].合肥:黄山书社,2011.转引自史州著.安徽史志综述[M].合肥:安徽教育出版社,2002:20.

⑩左辅.嘉庆合肥县志[M],合肥:黄山书社,2006:67.

11顾炎武.天下郡国利病书[M].上海:上海古籍出版社,2012.转引自史州著.安徽史志综述[M].合肥:安徽教育出版社,2002:8.

12宋以后为便于区分,此水称南淝河,原肥水称“东淝河”,夏肥水称“西淝河”

13王应麟.通鉴地理通释[M].北京:中华书局,1985.转引自史州著.安徽史志综述[M].合肥:安徽教育出版社,2002:8.

14史州.安徽史志综述 [M] .合肥:安徽教育出版社,2002:8.

15闻人诠,陈沂.南畿志[M].济南:齐鲁书,1997.转引自安徽省地方志编纂委员会.安徽省志·建置沿革志[M].北京:方志出版社,1999:499.

16王象之.舆地纪胜[M].北京:中华书局,2005:1906.

17《水经》“淇水”条.转引自郦道元.水经注 [M].北京:中华书局,2016,3.

18宗受于.淮河流域地理与导淮问题[M]. 南京:钟山书局.1933:31.

19曾道唯.(光绪)寿州志(卷三“舆地志”“山川”“肥水”条注)[M].合肥:黄山书社,2011.转引自史州著.安徽史志综述[M].合肥:安徽教育出版社,2002:20.

20刘彩玉.论肥水源与“江淮运河”[J] .历史研究,1960(03):71.

21淠史杭灌区志.转引自宫为之.合肥得名新探[J]. 安徽史学,1995(4):22.

22刘彩玉.论肥水源与“江淮运河”[J] .历史研究,1960(03):76.

23六安地区水利志.转引自宫为之.合肥得名新探[J].安徽史学,1995(4):22.

24陸费逵,舒新城.辞海(下册)[M].北京:警官教育出版社,1994:180.

25广东广西湖南河南辞源修订组,商务印书馆编辑部.辞源(修订本)(第一册至第三册)[M]. 北京:商务印书馆,1981:2546.

26卢藩.庐州四辨·合肥辨[M].转引自肥西县地方志编纂委员会.肥西县志[M].合肥:黄山书社,1994:761.

27《中国历史地图集》1975年版,东晋和南北朝时期肥水源头处有运河相连。

28秦始皇二十八年(前219年),嬴政东巡山东郡县后,归途是经海路抵琅玡,过彭城,再西南渡淮,至衡山,从武关归,汉武帝元封五年(前106年)登天柱山的路线,是自浔阳江东下,薄枞阳而出,再北至琅琊,两条路线同一而方向相反,为水路从浔阳到枞阳,再由枞阳登陆北上,经寿春、彭城,至琅琊。

29欧阳修.新唐书·食货志(卷53) [M].转引自刘彩玉.论肥水源与江淮运河[J] .历史研究,1960(03):75.原文为:“凡江、淮漕米,以库部郎中崔河图主之。及田悦、李维岳、李纳、梁崇义拒命,举天下之兵讨之。诸军仰给京师。而李纳、田悦兵守涡口,梁崇义搤襄、邓,南北漕引皆绝,京师大恐。江淮水陆转运使杜佑,以秦、汉运路出浚仪,十里入琵琶沟,绝蔡河至陈州而合。自隋凿汴河,官漕不通。若导流培岸,功用甚寡。疏鸡鸣冈首尾,可以通舟,陆行才四十里,则江、湖、黔中、岭南、蜀汉之粟可方舟而下,繇白沙趣东关,历颍、蔡,涉汴抵东都,无浊河泝淮之阻,减故道二千余里。会李纳、李洧以徐州归命,淮路通而止。”

30刘彩玉.论肥水源与“江淮运河”[J].历史研究,1960(03):75.

[1张守节.史记正义[M].上海:上海古籍出版社,1987.

[2]李慈铭.汉书札记[M].北平:北海图书馆,1936.

[3]张祥云.(嘉庆)庐州府志·山川志[M].合肥:黄山书社,2012.

[4]曾道唯.(光绪)寿州志[M].合肥:黄山书社,2011.

[5]安徽省图书馆.学风(第五卷第七期)[M].安徽省图书馆,1933.

[6]董诰.全唐文·庐江四辨·合肥辨(卷792)[M].北京:中华书局,1985.

[7]郦道元,(清)王先谦校.合校水经注[M].北京:中华书局,2009.

[8]王象之.舆地纪胜(卷45)[M].北京:中华书局,清抄宋刻本,2009.

[9]刘彩玉.论肥水源与“江淮运河”[J].历史研究,1960(3):69-79.

[10]宫为之.合肥得名新探[J] .安徽史学,1995(4):21-23.

[11]笪厥来.合肥城市历史地理考[J].江淮论坛,1980(2):119-120.

[12]金家年.肥水流向的历史变化[J].安徽师大学报(哲学社会科学版),1988(3):96-99.

[13]宁业高.合肥考释[J].巢湖学院学报,2006(2):44-50.

[14]刘彩玉.历史上的合肥城[J].江淮学刊,1963(2):73-77.

[15]葛刚,周怀宇.两汉三国时期合肥的发展[J].中共合肥市委党校学报,2008(3):51-54.

[16]杨国宜.从“合肥”到肥合——沟通江淮的水道[J].安徽史学通讯,1959(3):67-69.

[17]赵永栋.“合肥”地名来源再考释[J].安徽广播电视大学学报,2003(1):68-70.

[18]陈怀荃.江淮之间在东南地区历史发展中的地位和作用[J].安徽史学,1984(1):19-26.

责任编辑:蒋亚林

Scholars in different historical periods may hold different ideas about the origin of the name “Hefei”,but they analyzed this issue from the current environmental circumstances of their own periods.Thus the ideas reflected the ancient transportation situation in Hefei area.This paper regards the argument concerning the name“Hefei”as a discussion on the relationship between Yangtze River and Huaihe River as well as the relationship between Feishui River and Shishui River .Through the analysis of the name “Hefei”,this paper also intends to make a research on the transportation situation in ancient Hefei ,and discover the regional status of Hefei in local area.

Hefei ; water transportation in Yangtze-Huaihe area ; feishui river ; shishui river ; ancient transportation

K92

A

1674-4144(2016)-10-71(7)

顾大治,合肥工业大学建筑与艺术学院城市规划系主任,副教授。

丁莎莎,合肥工业大学建筑与艺术学院硕士。

杨潇然,合肥工业大学建筑与艺术学院硕士。

国家自然科学基金青年科学项目“徽文化与西化交结下的安徽近代建筑研究”(编号:51208161);合肥市2016年度社科规划课题。

——走进广阳采风侧记