潜规则知觉对高校教师工作压力的影响

——基于广东省四所高校的调查

■ 倪士光 杨瑞东 王 希

(清华大学 深圳研究生院,广东 深圳 518055)

潜规则知觉对高校教师工作压力的影响

——基于广东省四所高校的调查

■ 倪士光杨瑞东王希

(清华大学 深圳研究生院,广东 深圳 518055)

【摘要】对广东省四所高校361名教师的问卷调查显示,潜规则知觉会对高校教师的工作压力产生作用。心理资本可以部分地中介潜规则知觉对高校教师工作压力的效应,而且心理韧性越高的教师,其心理资本就越容易影响工作压力,表现为有调节的中介效应。为了消除潜规则的影响,“内圣外王”是基本的应对策略,同时可以通过开展“员工帮助计划”来培育教师的积极心理。

【关键词】潜规则知觉高校教师工作压力心理资本心理韧性

一、问题提出

2016年2月19日晚,华东师范大学青年学者江绪林自缢身亡,引发社会对高校教师群体发展的关注,心理学的学科思维将其界定为工作压力及应对的议题。多数研究者使用“现象学”的视角探索高校教师的工作压力,表现为“两多一少”的趋势,即较多地探究了工作压力的内容与类型[1]和工作压力的消极心理一面[2],缺少从组织和个体因素相互作用的角度研究其心理机制[3]。其中潜规则是一个重要的组织因素[4],其对工作压力的影响明显。考虑到高校教师工作压力程度的多样性,本研究考察教师积极的心理状态如何中介潜规则对工作压力的影响,以及心理韧性对该过程的调节作用,这对于深入理解高校教师工作压力的心理机制及其影响因素,以及高校的管理实践与教师身心发展具有重要的意义。

潜规则是指存在于正式制度之外的另一套行为准则和规范*潜规则的测量一般使用自我评价的方法,将其操作化定义为潜规则知觉(perceived unwritten roles),即个体对潜规则态度的认知与情绪的自我评价。本研究使用潜规则知觉的提法。。潜规则与高校组织主流的制度相冲突,加大了主体制度体系的运行成本,反映在高校教师的日常职业行为上,部分老师“投入于”这些非合法交易活动,进行“利益均沾”、“权利期权”等自我利益最大化的行为[5]。但是这些行为是负面观感的,为契约社会主流所否定的[6]。此外,潜规则从压力角度而言,是一种特别的压力源,由于存在普遍性、范围私下性、尺度模糊性等特点,越是不可控的压力源,越容易引发压力。因此,本研究认为潜规则知觉对工作压力有显著的正向预测作用。

潜规则知觉如何影响高校教师的工作压力?积极心理学认为,影响个体认知和行动的因素中,积极的心理状态是除了社会资源和生理能力之外的另一个非常重要、但却容易被忽略的因素[7]。心理资本是个体一般化的、积极的核心心理因素,包括了效能感、希望、乐观和坚韧性等维度。心理资本代表了个体凭借自身的努力和面临困境时的坚持,对周围环境的乐观评估和对成功可能性的合理预期,以及在内在动机驱使下的行为趋向[8]。面向潜规则组织情境在短期时间内无法有很大改变的可能[9],心理资本作为高校教师的积极心理状态,一方面对于潜规则这一不可控的组织变量“逐步理解”,另外一方面又满怀希望,面对这一特殊的压力源,调整自身的状态。因此,本研究认为心理资本在潜规则知觉与工作压力之间起到中介作用。

此外,为什么高校教师在面对相似的压力源时候,有着明显的个体差异呢?心理韧性是个体在面对威胁等逆境时,能够在压力下有效应对的个体特质。高校教师在心理韧性上的程度压力,体现为克服困难、抵抗压力的能力的不同。对于高心理韧性的教师而言,困难事件能引起个人高度的斗志,作为保护因子,提供了个体挑战困难的机会;反之则更容易陷入压力之中,无法自拔。因此,本研究认为心理韧性在心理资本与工作压力中起到了调节作用。

二、研究方法

(一)被试

本研究采用方便抽样的方式,对清华大学深圳研究生院、北京大学深圳研究生院、哈尔滨工业大学(深圳)、南方科技大学四所高校的教师进行问卷调查。共发放问卷380份,剔除无效、缺失的问卷,共得到有效问卷361份,有效率95%。平均年龄33.09±7.93岁,其中男教师226人,女教师135人;初级职称5人,中级职称99人,副高178人,正高79人。

(二)研究工具

潜规则知觉问卷采用景怀斌编制的《潜规则知觉问卷》中的6个项目[10](如“即使个人利益受损或者个人不喜欢潜规则,我也会继续遵守着潜规则”),测量高校教师对高校潜规则的认同度。采用Likert 7点计分,“1”代表“完全不同意”,“7”代表“完全同意”。本研究使用总均分代表潜规则知觉的程度,总均分越高表示越认同高校组织情境下的潜规则。本研究量表 Cronbach'sα系数为0.74。工作压力量表采用李虹编制的《大学教师工作压力量表》[11],该量表共有24个项目,包括“总觉得工作时间太少”等。使用Likert 5点计分,从1到5分别为完全不同意、大部分不同意、不确定、大部分同意、完全同意。总均分越高表示工作压力感受程度越高。本研究量表 Cronbach'sα系数为0.87。心理资本量表采用赵富强、陈耘和张光磊修订的《高校教师心理资本量表》[12],该量表对卢桑斯(Luthans)的PCQ-24量表进行了修订,包括了4个维度16个项目,如“目前,我在精力饱满地完成自己的工作目标”等。使用Likert 5点计分,从1到5分别为完全不同意、大部分不同意、不确定、大部分同意、完全同意。本研究中采用总均分来表示教师的心理资本水平,总均分越高表明心理资本越丰富。本研究量表 Cronbach'sα系数为0.85。大学生心理韧性量表采用于肖楠和张建新翻译修订的《Connor-Davison 心理弹性量表(CD-RISC) 中文版》[13],包括了3个维度 25个项目,如“我感觉能掌控自己的生活”等。采用Likert 5点计分,得分越高,表明心理弹性水平越高。本研究中,其Cronbach'sα系数为0.89。

(三)施测过程及数据处理

通过问卷星网上填写与入户调查相结合的办法,问卷作答时间约20分钟,运用Epidata 3.0录入数据,SPSS 22.0进行数据分析,使用了描述性分析、Pearson相关、分层回归分析等统计方法。

三、结果与分析

(一)共同方法偏差的检验

本研究数据均源于同一时间点的自我报告,可能导致共同方法偏差。因此,采用Harman的单因素分析法来检验共同方法偏差。结果显示,第一个公因子的方差解释率仅为26.9%,特征根大于1的因子有7个,小于40%的临界标准,没有出现“只析出一个因子或某个因子解释率特别大”的情况。因此,本研究测量不存在严重的共同方法偏差问题,不足以影响研究效度。

(二)潜规则知觉:否定多于认同,中庸态度是主流

潜规则知觉平均得分是4.14±1.07,自我报告介于“不确定”与“小部分同意”之间。按照平均数加减一个标准差的方法,界定出高潜规则知觉组(> 5.21)、低潜规则知觉组(< 3.07)、中间组(3.07-5.21),三个组别分别占总体的16.0%,67.8%,11.8%。高分组的高校教师认同高校的诸多潜规则,在职业态度与行为上也会主动适应;低分组的高校教师倾向于“否定”、“讨厌”潜规则,而在职业态度与行为上消极适应;而大部分的高校教师倾向于以一种中庸或者模棱两可的态度来评价自己对潜规则的态度。可见,在同样的问题上,高校教师的态度评价是多元化与分化的,这也间接表明潜规则的普遍存在。

对关键的人口学变量进行单因素方差分析的结果显示,在性别维度上,女性教师得分(4.24±1.08)显著高于男性教师(3.98±1.05),t=6.76,p< 0.01。在职称维度上,F(3,360)=2.78,差异具有统计学意义(p< 0.05);进一步事后多重比较,正高职称的潜规则知觉得分显著高于副高(MD=0.54,p< 0.05)、中级(MD=0.53,p< 0.05)和初级(MD=0.77,p< 0.05)的得分,而副高职称、中级和初级之间差异不显著。这表明,高校教师的职称越高,潜规则知觉得分越高,对于潜规则知觉越认同。因此,我们在后继的回归分析中,将性别、职称作为控制变量进行分析。

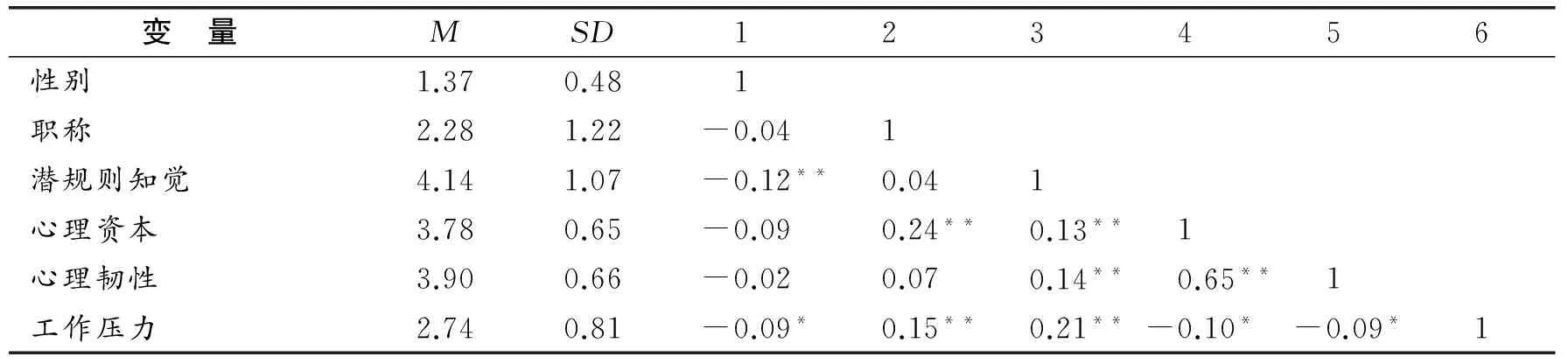

(三)潜规则知觉、心理资本、心理韧性和工作压力的相关分析

由表1可知,工作压力、潜规则知觉、心理资本都是相关显著。具体来说,潜规则知觉与工作压力呈正相关,即潜规则知觉越认同,工作压力越大;心理资本与工作压力呈负相关,心理韧性与心理资本存在显著相关。

表1 变量的平均数、标准差和相关系数

注:虚拟变量处理:性别,其中男=1,女=2;职称,其中初级=1,中级=2,副高=3,正高=4。

*p< 0.05,**p< 0.01,下同。

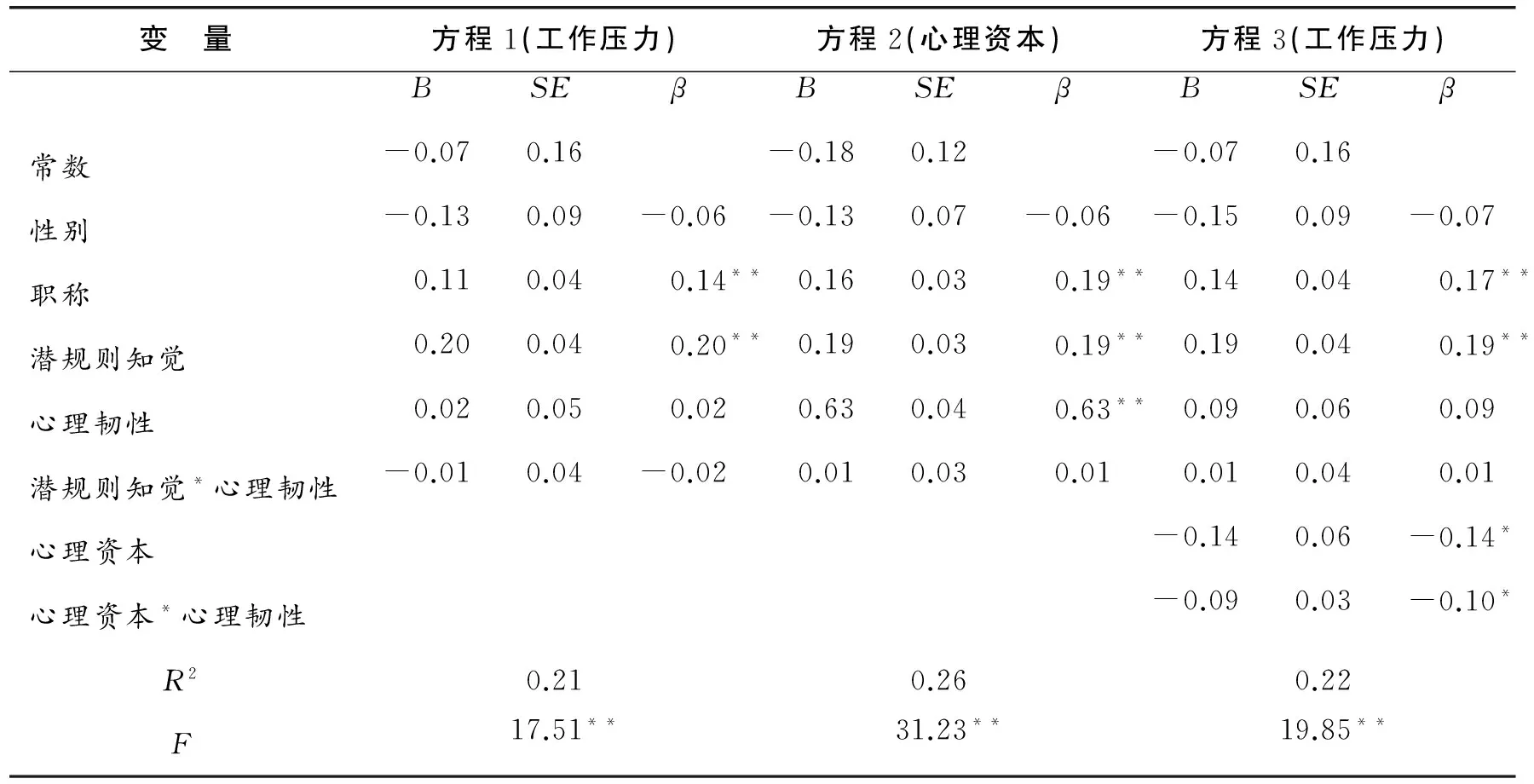

(四)潜规则知觉与工作压力:心理资本的中介作用及心理韧性的调节作用的检验

在相关分析的基础上,本研究根据Muller等人关于检验有调节的中介模型方法[14],构建了3个回归方程:

(1)Y=β10+β11X+β12Mo+β13X·Mo+ε1

(2)Me=β20+β21X+β22Mo+β23X·Mo+ε2

(3)Y=β30+β31X+β32Mo+β33X·Mo+β34Me+β35Me·Mo+ε1

满足有调节的中介效应存在条件如下:(1)在回归方程1中,β11显著,β13不显著;(2)在方程2和方程3中,β23或β35显著,或者两者都显著;且β34或β35、β21显著。在以上方程中,Y、X、Me、Mo分别代表工作压力、潜规则知觉、心理资本及心理韧性。

主要研究变量均转换成为标准分数,并进行了数据的中心化处理。将性别、职称作为控制变量并虚拟编码,纳入到模型之后,依次按照上述三个方程进行了检验(详见表2)。表2的结果表明,在方程1中,以潜规则知觉、心理韧性以及潜规则知觉×心理韧性为自变量,工作压力为因变量进行分层回归分析(使用Enter方法逐层纳入变量),结果发现潜规则知觉对工作压力有显著的正向预测作用(β11),而潜规则知觉与心理韧性的交互项对工作压力的预测作用不显著(β13)。在方程2中,以心理资本为因变量,以潜规则知觉、心理韧性以及潜规则知觉×心理韧性为自变量,使用Enter方法进行分层回归分析,结果发现潜规则知觉对心理资本(β21)具有显著的正向预测作用。在方程3中,以工作压力为因变量,以潜规则知觉、心理资本、心理韧性、潜规则知觉×心理韧性以及心理资本×心理韧性进行分层回归分析,发现心理资本对工作压力(β34)有显著预测作用,心理韧性与心理资本的交互项对工作压力存在明显的正向预测作用(β35)。可见,潜规则知觉、心理资本、心理韧性与工作压力四者之间构成了一个有调节的中介模型,心理韧性在心理资本与工作压力之间起调节作用。

表2 有调节的中介效应检验

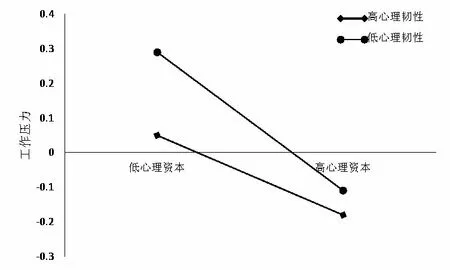

本研究采用简单斜率回归分析对心理韧性在心理资本与工作压力间的调节作用进行分析[15]。将心理韧性按正负一个标准差分出高低组,作简单斜率回归分析进行检验,考察不同心理韧性水平下心理资本对工作压力的影响,并画出简单效应分析图(见下页)。

首先将被试以心理韧性的平均分加减一个标准差为标准将其分为高心理韧性组、低心理韧性组。以心理资本为自变量,以工作压力为因变量对高心理韧性组和低心理韧性组进行线性回归分析。结果显示,在高心理韧性组,心理资本能显著预测工作压力,Bsimple=-0.21,p<0.01;在低心理韧性组,心理资本不能显著预测工作压力Bsimple= -0.07,p>0.05。可见心理资本在潜规则知觉和工作压力间起的中介作用受到心理韧性的调节。

心理韧性对心理资本和工作压力之间关系的调节作用图

四、讨论与建议

尽管在高校教师工作压力及其应对方面的研究已取得了一定进展,但是,多数研究从现象学的角度进行,较少有从高校组织因素以及个体心理因素交互作用的角度来全面理解工作压力现象。因此,本研究构建了有调节的中介模型,并得到了数据分析的验证, 即揭示了潜规则知觉对工作压力的作用机制, 不仅阐明了潜规则知觉通过心理资本影响工作压力(“怎样起作用”),还揭示了这一过程受到心理韧性的影响(“何时作用更大”)。

(一)政策建议:“内圣外王”的潜规则应对策略

本研究结果表明,高校教师的潜规则知觉与工作压力呈显著正相关。究其本质,潜规则最大的动力是利害算计[16],其行为实质是个人在组织中利益最大化的寻租行为,它受高校正式制度与我国主流价值观排斥,因此长期钻营的人士为此付出心理成本,导致工作压力。本研究将高潜规则知觉得分群体界定为主动寻求潜规则者,其群体规模占样本的16.0%,他们作为“少数派”,没有将其主要精力放在教研专业的精进上,被“行为世范,学术品行,教学相长”为导向的主流高校价值规则所不容。

潜规则的传统文化属性使其根本上难以消除。为了消除潜规则对教师工作压力的影响,“内圣外王”是基本的应对策略,即外在的王法之道——促进高校制度的操作性;内在的职业操守——教师职业精神的意义寻找。完善高校制度操作性是减弱和消除潜规则的制度性措施的重点[17]。我国高校在教师职称评定与聘期评估等诸多议题上都有一系列的规章制度,将高校领导人治转化为制度自治,减少乃至消除当前高校的行政权力构架对教师教研的限制和影响,建立和完善教师利益诉求渠道和制度,形成合理约束行政权力的操作制度。儒家终极性职业精神强调人因性善而有社会责任,职业即为人的责任的体现[18]。高校教师的职业本身就是生命价值的体现场所,通过“做人”,使自己成为社会伦理认可的、有德行的人,付诸“做事”,在事业上成功,获取对应的社会地位和社会资源。

(二)实践建议:积极心理促进的教师EAP

本研究结果对中国高校的教师身心健康促进具有很好的实践价值。本研究发现高校教师的心理资本传导了潜规则知觉对工作压力的影响。最近几年,包括中国在内的世界各国,聚焦在“普通人如何获得更好的发展,追求更好的生活品质与生命意义”的积极心理学蓬勃发展,其在高校教师身心健康促进中的价值也日益得到重视。与传统的解决问题与压力应对的“缺陷弥补”思路不同,促进和提升教师群体的优势与优点将有利于个体的发展,即在承认高校管理体系短时间内不会发生大的变革,高校诸多潜规则依然会继续存在的同时,更好地从操作性层面探索教师人性的光明面,从而将教师的积极心理(例如,心理资本)作为重要的优势来培育,从而有效地促进工作压力等问题的积极应对。

心理资本在一段时间内稳定,但又可以被改变,具有习得性的特点。高校可以通过长时程、系统化的积极心理促进培训,以成熟的“员工帮助计划”(Employee Assistance Plan, EAP)模式开发教师的心理资本从而提升高校的竞争优势。面向全体教师的积极心理教育,面向部分教师的积极团体辅导,可从面向个别教师的心理危机干预,面向教师身心健康的科学研究等四个层面开展。特别是中国文化背景的教师集体主义倾向较高,可以采用团体辅导等方式。可见,心理资本能够被开发和管理的特点使之可以纳入到高校教师身心健康管理的实践之中,成为高校预防教师极端突发事件的重要突破口。

本研究的第二个重要发现是心理资本对职业压力的影响取决于教师的心理韧性的程度。该发现对教师工作压力的积极应对有重要启示,即心理韧性提供了个人在面对困难处境或是遭遇重大打击之后,所展现的“弹回”能力。面对高校组织情境中相对无法改变的体制问题,例如以潜规则的方式充斥在教师的职业生涯之中,通过心理韧性的提升,帮助教师重新定义不愉快的生活经验,培养积极情绪,发展问题解决与社会适应的技巧。

综上所述,以心理资本和心理韧性为核心,促进高校教师的积极心理促进,将工作聚焦在积极人性的培养,并将其长期化的坚持,将可能开辟成为积极应对工作压力的有效途径。

(三)研究局限与未来研究方向

本研究可能存在不足。第一,采用横截面研究设计,同一个时间点收集了主要变量的数据,尽管数据分析验证了研究假设,也不能得出因果结论。因此,未来研究需要使用纵向或者行为实验研究,探索潜规则知觉等组织变量对工作压力的影响。第二,使用方便抽样的方法收集数据,没有做到完全随机抽样,因此其结论的外部效度可能受到一定影响,即研究结果推论到其他区域高校的普适性。未来的研究需要用更多的高校教师样本来验证结论的有效程度。第三,高校教师积极心理导向的EAP实验。我们建议未来使用随机对照试验的研究设计,通过设计工作组和对照组,检验心理资本和心理韧性的促进对工作压力的干预效果。

[ 参 考 文 献 ]

[1]李欢欢 李立等:《基于个体-组织匹配的高校教师工作满意度与工作压力的关系》,载《心理与行为研究》,2015年第3期。

[2]徐灵 魏彤春等:《科研压力下的高校教师学术不端行为:组织支持的调节效应》,载《科技管理研究》,2013年第7期。

[3]秦琴:《高校教师工作压力与社会支持——以武汉高校为例》,载《高等教育研究》,2014年第4期。

[4]阎光才:《“要么发表要么出局”,研究型大学内部的潜规则?》,载《比较教育研究》,2009年第2期。

[5]罗任权 索光举:《试论教育系统潜规则行为的综合治理》,载《探索》,2010年第3期。

[6][10][16][17]林炜双 高腾等:《作为组织政治行为的潜规则:影响因素与作用机制》,载《公共行政评论》,2010年第4期。

[7][8]Luthans F Youssef CM,Positive Organizational Behavior in the Workplace: The Impact of Hope, Optimism, and Resilience,Journal of Management,2007(5).

[9]卢德平:《知识的社会判断与高校青年教师日常性的回归——对甘阳教授遇袭事件的反思》,载《中国青年社会科学》,2016年第2期 。

[11]李虹:《大学教师的工作压力类型和压力强度研究》,载《清华大学教育研究》,2005年第5期 。

[12][18]赵富强 陈耘等:《心理资本视角下高校学术氛围对教师科研绩效的影响——基于全国29所高校784名教师的调查》, 载《高等教育研究》,2015年第4期 。

[13]于肖楠 张建新:《自我韧性量表与Connor-Davidson韧性量表的应用比较》,载《心理科学》,2007年第5期 。

[14]Muller D Judd CM Yzerbyt VY,When Moderation is Mediated and Mediation is Moderated,Journal of Personality and Social Psychology,2005(6).

[15]Chao RC Wei M Good GE,Race/Ethnicity, Color-Blind Racial Attitudes, and Multicultural Counseling Competence: The Moderating Effects of Multicultural Counseling Training,Journal of Counseling Psychology,2011(1)。

(责任编辑:张宇慧)

收稿日期:2016-05-20

作者简介:倪士光,清华大学深圳研究生院社会工作与心理健康研究中心助理教授,硕士生导师,主要研究职业健康心理学和管理心理学;

基金项目:本文系2015年度深圳市科协委托课题“深圳市科技工作者职业压力现状、组织诊断及应对建议”(课题编号:20159530126)的阶段性研究成果。

杨瑞东,清华大学深圳研究生院社会工作与心理健康研究中心副教授,主要研究微观社会工作;

王希,清华大学深圳研究生院硕士研究生,主要研究心理学。