《蓝》《白》《红》背后的人

张月寒

这几部电影,始终是谜一样的存在。

克日什托夫·皮耶谢维奇(Krzysztof Piesiewicz)是《维罗妮卡的双重生活》《蓝》《白》《红》等电影的编剧,是已逝波兰电影大师克日什托夫·基耶斯洛夫斯基(Krzysztof Kieslowski)生前重要的合作伙伴。

炎热的夏天在波兰大使馆采访克日什托夫·皮耶谢维奇是一件很有意思的事。傍晚的使馆异常静谧,蓝色泳池,浅白色木质躺椅。转身,我们走进身旁的白色建筑。

皮耶谢维奇是一定要等咖啡端上来才开始采访的。然而一开口,却是一连串丝毫不让人失望的、缜密深刻的回答,有条理而且从容不迫。在那个下午我其实突然有了一种“对话”或“交流”的感觉。虽然隔阂在波兰语和中文翻译间浩瀚的海洋,某些更深刻的东西还是透过语言传达了过来。这也是当年我喜欢他们作品的重要原因,某种可以诉说出一部电影所需传达的灵魂的厚度。

《维罗妮卡的双重生活》(又名《双生花》)是一部能迅速用奇异、吊诡之美瞬间攫住人的电影。片名呼之欲出的哲学思考又充满着一种瞬间让人沉溺的意味。在这部电影中,你可以听见音乐,听见哀伤,听见很多我们人性中迷失很久的东西。它是美的,但同时更仿佛有一种眩晕般的迷醉流淌在我们观影的细胞中。构图精致华丽,音乐唯美不沾尘。不停旋转的红丝绒盒子,拿出的是一只红发木偶。踮着纤细的脚踝旋转跳芭蕾,却最终死去,后又羽化成仙,体现出影片奇诡富丽的色调。

我们总是对“另一个自己”的主题充满迷恋。可是这个世界,我们或许是连“这一个自己”也保存不了的。影片深沉而繁复,可是最终诉说的却是一种人类共性,一种我们平常生活中可望而不可即之境,一种“需求同情”的意味。

从波兰到法国,也是克日什托夫·基耶斯洛夫斯基和克日什托夫·皮耶谢维奇的人生之旅。这两个波兰男人在上世纪生活重心的迁移,也造成了在这两片地域植根之上深层文化碰撞产生的电影。波兰的维罗妮卡,法国的维罗妮卡:出生于波兰的基耶斯洛夫斯基,移居至法国的基耶斯洛夫斯基。一种双重生活,抑或,一种双重人性?

三联生活周刊:当时是如何构思出《蓝》《白》《红》这三部电影的?故事的灵感和起源是什么?

皮耶谢维奇:“蓝、白、红”是法国革命的三个原则。因为这些原则是普遍的,所以就值得做一些研究。这三个原则——平等、自由、博爱,是非常高雅、有意思、完美的词。在这三个原则两百年的历史中,在这些原则的支配下,也发生了非常悲惨的一些事。所以,虽然有些人表面上在叫喊这些原则,但实际上他们还是杀了很多人。1989年,我去找基耶斯洛夫斯基先生拍摄这三部电影的时候,这三个原则在欧洲的一部分地区是非常流行的。由于我的职业是律师,我对法律的历史和它的思想是非常感兴趣的,所以1989年时我已经知道那个时刻是非常重要的时刻,是值得拍摄这三部电影的一个时刻。有必要说明的一件事是,这三个原则并不是简单的一件事,平等也会造成很多问题,博爱是我们“舍不得”的一件事情。但是为了更好地运用这些原则,我们的心理需要有变化。这就是为什么我们要拍摄这三部电影的原因。但每一次当你想要描述一个现象,想要跟大家分享一个故事的时候,我觉得这是三部非常有意思和非常“真实”的电影。在创造的过程中我写的这些剧本,并不会给观众一个答案,而是会向观众提出一些问题,由观众自己去寻找答案,并提醒观众有些现象是危险的。

三联生活周刊:在《基耶斯洛夫斯基论基耶斯洛夫斯基》(Kieslowski on Kieslowski)这本书中,基耶斯洛夫斯基导演开玩笑说他和你试图拯救观众于“任何像政治一样可怕的事情”(anything as horrible as politics),介于你目前是波兰参议院的成员,你认同此种说法吗?

皮耶谢维奇:其实我从来也不是一个“政治家”,我只是一个参议院的成员。在波兰,参议院是给波兰人一个机会,可以参与政治,但并不做一个政治家。通过参议院,我们可以在波兰的国家制度方面有更多参与,但是我从来也没有加入任何党派。可是我也非常喜欢在参议院的工作,因为它跟法律相关。加入参议院这一行为,并不是我自己想要加入,而是别人邀请我加入的。当时开始建设波兰新制度的那些人,因为1989年之前我曾为他们辩护,然后10多年前,这些人邀请我加入参议院。参议院虽然不能立法,但可以监督、通过、否决众议院制定的那些法律。所以众议院在波兰有460多个成员,而参议院只有100多人。

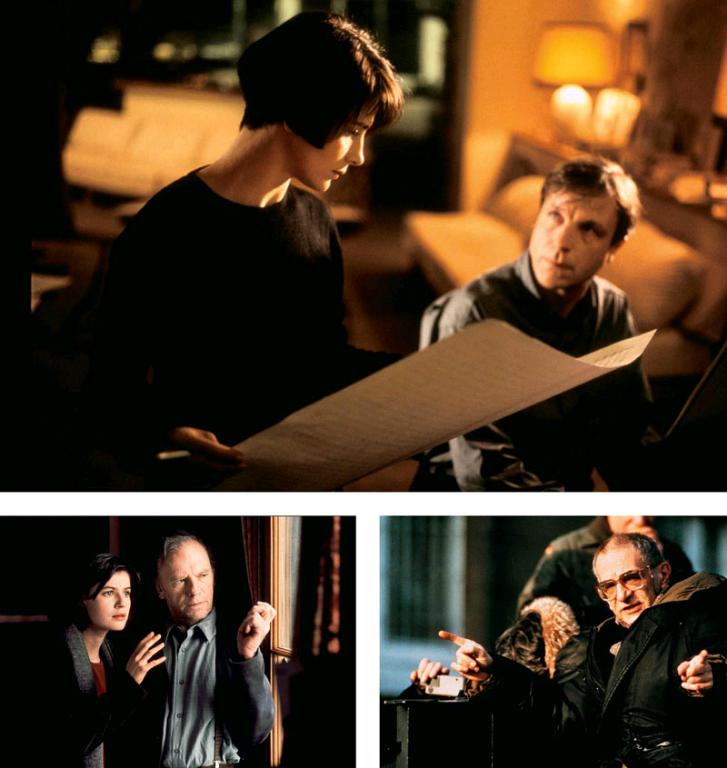

1.电影《蓝》剧照(1993年) 2.电影《红》剧照(1994年) 3.波兰电影大师克日什托夫·基耶斯洛夫斯基在电影《白》的拍摄现场

在这里我要强调一下,其实我是一个非常奇怪的律师,我对法律的观念是它并不只是一种非常严格的规定。简单一点来说,整个世界有一个“法律说”。从人的高尚感来讲,要保护、尊重别人的生命。这个角度对我来说是作为一个律师最重要的。

而对于电影界来说,这些问题则没有那么简单。当时我和基耶斯洛夫斯基导演合作的时候,我们觉得拍摄政治题材的电影,在当时的国内形势下是不太好的。而过了这么多年,再回看当时我们做的这个决定,我觉得是正确的。主要是因为:首先,我现在岁数大了,随着年岁的增长我知道我们周围发生的一些政治事件,它们都是我们人民行为的一个集合,所以我们在拍摄电影时,要描述人性,人的性格、道德、希望、责任感,他们的同情心,以及对他们造成影响的那些东西。这些问题在电影里都要探讨,而我觉得,创作应该是提出问题而不是提供答案。所以,随着时间的推移,到现在这些电影依然十分流行,有生命力。6月在上海国际电影节播放的《十诫》是和法国巴黎、比利时的布鲁塞尔一起同步播放的。所以为什么我们的这些作品到今天还在被探讨?就是因为我们当时拍摄的电影不只是在描述那个时代的一些情况,不仅仅是针对那个时代的某些现象。

三联生活周刊:上世纪90年代以后,基耶斯洛夫斯基因为法国的邀请和创作的宽松环境,将自己的电影创作重心移到法国。当时波兰的电影创作情况如何?你们为何选择那时将电影创作的中心和据点转移到法国?

皮耶谢维奇:这些电影都是我用波兰语写作,最后翻译成法语。在这里我要强调两个自由的空间,一个是创作的自由空间。当时在20世纪90年代,波兰创作自由的空间其实非常大,也许太大了,所以很多事情会变得很乱。当时波兰的情况是,各种各样的创作者,可能他们自己都不知道他们的创作要往什么方向走,所以《白》这部电影其实就是在描述这个现象,通过一种非常幽默的方式。在这种形势下,当时我和基耶斯洛夫斯基已经算是比较有名气了,因为《十诫》中的两集,关于杀人的短片和关于爱情的短片,算是非常成功。所以当时有一个制片人来找我们,他是法国人,他给我们提供了非常好的工作条件,为我、导演和我们的作曲家每人提供一套房子住,于是,从此以后我们在法国,8年期间共拍摄了17部电影。

值得一提的是,基耶斯洛夫斯基导演当时能看出来身体不好了,但他似乎在拼命“赶上”一些事情,仿佛冥冥之中他也知道自己将不久于人世,这或许也是为什么我们当时决定去巴黎。当时我印象非常深的一件事是,我和基耶斯洛夫斯基去找制片人,在向他建议拍摄《蓝》《白》《红》这三部电影时,他站起来,去了一趟洗手间,从洗手间回来,他就同意了我们的想法。我觉得当时制片人非常知道在某个特定时刻、地点需要去做什么事情,他也相信我们会成功。差不多一周的时间制片人就找到了钱,最好的演员、最好的技术人员,给了我们很大的创作空间和自由。当然,最终,这部电影带来的经济回报也没有使制片人觉得自己的决定是错误的,这三部电影为他带来了非常丰厚的经济回报。他真的挣了不少钱(笑)。

三联生活周刊:你认为一个国家的意识形态、政治和经济发展,对于一个文艺创作者的创作和思想,有着什么样的影响?

皮耶谢维奇:我这个人,一直以来并不是处于事件的中心,而始终只是一个旁观者。对我来讲,在波兰1989年之前发生的所有事情,就像一出戏剧,而我只是一个观众。我们需要改善自己。这个不只是说在政治方面,有一个宽松的政治宣传的空间;对于文化事业来说,就算没有政治的操纵,也会有大企业的操纵,给我们带来非常大的影响。

而现在,想要做一个旁观者是一件非常困难的事。其实我觉得,1989年之前,当时波兰人的“心理”或许比现在更自由。而从政治制度的角度来说,现在的波兰或许更自由。这个从心理方面来讲是非常有意思的。审查制度对电影的影响没有现在经济发展对于电影的影响大。当时在我们拍摄电影的时候只需接受政治的审查,我们在夹缝中寻找办法描述我们想要描述的现象,但是我们现在受到的则是经济的“审查”,比如说,拍电影的票房压力更大了,投资方会需要你在经济方面有切实的回报。这一点比之前(之前有可能是一种更纯理想主义的状态)我们拍摄电影的时候更甚。然而,创作者完全忽略票房压力或经济收益也是一件不可能的事,因为拍摄一部电影当然是需要钱的。我记得当时我们一部电影首映的时候,基耶斯洛夫斯基也很注意票房到底有多少,因为他也不想让投资方负债。而且,基耶斯洛夫斯基这个人非常奇怪,他每次看到合同上给他的酬劳,他都不同意,说要给少一点。我问他为什么,他说:“你放心吧,我就是想要更自由。这是一种心理战术。我的胃口不大,这就够了。这样的话我才会觉得放心。”

三联生活周刊:在《蓝》《白》《红》以及《维罗妮卡的双重生活》这些电影中,我们可以看出一种很鲜明的台词风格,它们几乎都是短促、耐人寻味、充满抽象色彩的。你认为在一部电影中,台词占有多么重要的地位?

皮耶谢维奇:在拍摄电影的时候,如果只通过台词来讲述一个故事,是一件最坏的事。台词不能只作为讲故事的一个工具,故事应该通过画面来表达。如果有台词的话,也应该仅用来描述非常重要的一个现象,它只是对故事进行补充。

三联生活周刊:基耶斯洛夫斯基的作品中是否充斥着“偶然性塑造出人们生活”(coincidence to mould peoples lives)这一理念?就像《红》那样,生活中一个又一个我们看不到的偶然性,塑造了主角们的生活。

皮耶谢维奇:我认为,塑造人们生活的可能是偶然也可能不是偶然。我们的生活中也许会有这样一个按钮,当你按下这个按钮,有可能会造成一些结果,在很久以后,你会发现你当时按下按钮所造成的那个结果。有的时候,我们会自觉按下这个按钮,我们不知道按下它到底会给我们带来什么样的结果。当我们还没成熟的时候,我们无法意识到按下这个按钮会给我们的未来造成什么样的后果。

波兰电影编剧克日什托夫·皮耶谢维奇

当然,生活中也有偶然,也有巧合。如果我们去爬山,如果我们恰巧喜欢爬山,突然有一块非常大的石头掉下去,这就不算是偶然性。这就是我们的爱好所导致的一个结果。这就是必然性之中的偶然性。在基耶斯洛夫斯基去世之后,我写了8个剧本,4个拍成了电影。现在,我用一种“线性回溯”(liner retrospective)的方式来讲述这个道理。《地狱》这部电影,我最初的设置是一开始的时候有一幕会讲主角的生活发生在20年前或30年前的一件事。接下来,才会讲述现在发生的这个故事。一般来说,这种“回顾”,是会在电影中段才出现,而不是在开头,可我觉得这部电影出现在中段这样的方式并不好。但当时的导演坚持放在中段,我认为这种改变是不甚好的,缺失了我所要营造的“线性回溯”的感觉。

另一部电影是在波兰拍摄的名叫《希望》(Hope)的电影。同样,你在《蓝》中或许也会发现这种“线性回溯”的模式。比如说一开始时发生的那个交通事故,造成接下来的后果。

三联生活周刊:1994年的戛纳电影节上,金棕榈奖颁给了《低俗小说》(Pulp Fiction),而不是《红》,对此你们当时是什么想法?对你们后期的电影创作是否有影响?

皮耶谢维奇:当时听到这个消息后我就笑了。我们知道,《红》是非常重要的一部电影,里边有各种各样非常深刻的道德方面的讲述,但最重要的一点并不是这部电影当时没有获得金棕榈奖,而是没有获得任何奖。这一点我们当时觉得非常尴尬。可以说,《低俗小说》获奖的理由非常简单也非常“低俗”……同样,1995年的奥斯卡奖也出现了相似结果。当时好莱坞有很多演员和导演也曾抗议这一结果,主要是罗伯特·德尼罗和达斯汀·霍夫曼。我并不是说《低俗小说》不好,它也开辟了一种新的讲故事的方式,但它是一部和《红》非常不一样的电影。

三联生活周刊:《维罗妮卡的双重生活》当时也是你提出的创意吗?

皮耶谢维奇:是的。但是这部电影最开始对我们来说也许更像一个试验。它首先有两个部分。当时我们试验的主要内容是要用画面描述一种看不见的东西,当时我们也觉得:这一点能做到吗?最后我们发现其实是能做到的。所以如果你仔细看这部电影的话,你能看出来我们通过画面讲述了多少东西。这个并不是在骗观众,这就是一种拍摄的方式。告诉你一个秘密,其实我们自己都没想到这部电影会如此成功。但是这部电影里还有另一个元素,之后,我们在拍《蓝》这部电影时也沿用了这种元素,就是通过音乐来进行某种电影叙事。音乐,变成影片中的一个角色。这点,《蓝》和《维罗妮卡的双重生活》是相似的。当最后一幕,女主角唱那首歌曲的时候,从政治方面来说,是非常悲观的一种意思。因为,那首歌的歌词的意思是“最重要的是信仰、希望和爱情”。他们用希腊语进行合唱,这也是故意这么设置的,从历史角度来说它是有影射的。

三联生活周刊:拍《十诫》这部电影的想法是如何产生的?

皮耶谢维奇:拍摄《十诫》的原因也和拍摄《蓝》《白》《红》这三部电影的原因是一样的,但当时我提出拍这部电影的想法时,是在当时波兰社会很奇怪的一个时间点。因为当时波兰的情况特别复杂,所以我在想通过电影描述一下我们生活当中最基本的一些东西。但我也在描述当时的军事制度之下,波兰人在伦理方面和道德方面的一些现象,这部电影里有些片段给观众的印象非常深刻。但如果你看过这部电影的话你会发现,虽然是很久以前拍的电影,到现在仍然是非常受欢迎的。比如说《十诫》的第一集,描述一种宗教和人的头脑之间的矛盾。并且我要强调的是,最近十几年,好多美国的发行商找我,要重新拍《十诫》,我一直没有同意。可是最近,我却觉得我准备好了,我想我会同意。因为现在这个社会的生活节奏非常快,我们现在的时刻是非常重要的一个时刻,可以重新讲述这些故事,赋予它新的时代意义。