蜡样芽胞杆菌对两种病原菌的抑制研究

任丽丽,王宝琴

(滨州学院 生命科学系,山东 滨州 256603)

蜡样芽胞杆菌对两种病原菌的抑制研究

任丽丽,王宝琴

(滨州学院 生命科学系,山东 滨州 256603)

摘要:指出了蜡样芽胞杆菌作为一种有益菌,对多种病原菌有抑制作用。实验研究了蜡样芽胞杆菌的发酵液和提取液对金黄色葡萄球菌及大肠杆菌的体外抑制作用,结果表明:蜡样芽胞杆菌的发酵液对此二种致病菌有明显抑制作用,而上清液基本没有抑制作用。24 h后,蜡样芽胞杆菌发酵液对大肠杆菌的抑制作用减弱,而对金黄色葡萄球菌的抑制作用增强。此时,上清液依然没有抑制作用。

关键词:蜡样芽胞杆菌;大肠杆菌;金黄色葡萄球菌

1引言

有益蜡样芽胞杆对维持肠道微生态有重要作用[1,2]。大肠杆菌是人和动物肠道中最著名的一种细菌,正常栖居条件下不会致病,若进入胆囊、膀胱等处可引起炎症。可在水和食品中检出,被认为是粪便污染的指标。大肠菌群数常作为饮水、食物或药物的卫生学标准[3-5]。金黄色葡萄球菌在自然界中无处不在,金黄色葡萄球菌肠毒素是个世界性卫生难题,在美国由金黄色葡萄球菌肠毒素引起的食物中毒,占整个细菌性食物中毒的33 %,加拿大则更多,占到45 %,在我国,每年发生的此类中毒事件也非常多。因而,研究蜡样芽胞杆菌对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑制效果有重要的现实意义,对医疗卫生业的发展会有很大帮助。

2材料与方法

2.1实验菌种

蜡样芽胞杆菌(L1),大肠杆菌(ATCC 25922-3),金黄色葡萄球菌(ATCC 25923-3),由滨州学院生命科学系提供。

2.2实验方法

以多粘菌素和强力霉素为对照,用抑菌圈法测定蜡样芽胞杆菌对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑制作用。

3结果与分析

3.1两种致病菌培养时间和涂布浓度的确定

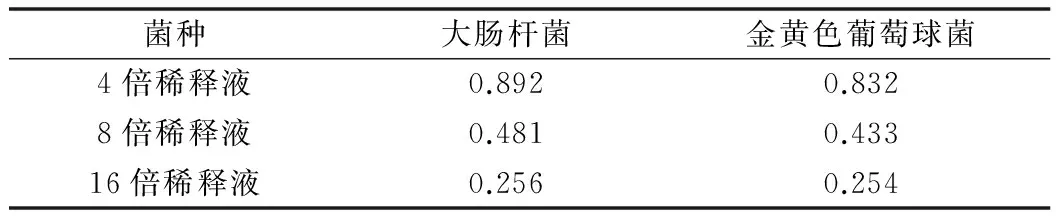

两种致病菌摇瓶培养,37 ℃震荡培养12 h后600 nm处OD值的数据显示,大肠杆菌4倍稀释后,OD值为0.892;而8倍稀释后,OD值为0.481。OD600 在0.2~0.9之间时,培养物处于对数生长期,此时的浓度属于最佳涂布浓度。用4倍和8倍稀释液分别涂布,培养后发现4倍稀释液长菌太密,而8倍较稀疏,所以用6倍稀释液做抑菌试验。金黄色葡萄球菌同理(表1)。

表1 致病菌的OD值大小

3.2抑菌结果与分析

从图1可以看出,蜡样芽胞杆菌的发酵液对大肠杆菌的抑制效果明显,而上清液对其几乎无抑制效果;多粘菌素对大肠杆菌的抑制效果最明显。蜡样芽胞杆菌的发酵液对金黄色葡萄球菌有明显抑制效果,而上清液对其几乎没有抑制;多粘菌素对其抑制效果与发酵液差不多。

注:培养24 h,左上右上左下右下依次为上清液、发酵液、强力霉素、多粘菌素,中间为对照NaCl

对培养菌落大小进行测量,滤纸片直径6 mm。测量结果为三次重复的平均值。由表2看出,蜡样芽胞杆菌发酵液对两种致病菌均有明显抑制作用,而上清液基本没有;多粘菌素对病原菌的抑制效果与蜡样芽胞杆菌发酵液差不多;强力霉素对金黄色葡萄球菌的抑制效果明显,而对大肠杆菌几乎没有抑制效果。

表2 抑菌圈大小 mm

4结语

通过抑菌实验,可以测定一个药物的最低抑菌浓度,用以评价该药物的抑菌性能,这是抗菌药物的最基本的药效学数据[6,7]。通过实验发现,蜡样芽胞杆菌的发酵液对大肠杆菌及金黄色葡萄球菌还是比较有抑制效果的,而上清液对其几乎无抑制效果。因为发酵液中有蜡样芽胞杆菌,而经离心和抽滤后得到的上清液中没有蜡样芽胞杆菌,只有菌的一些代谢物,所以会发现蜡样芽胞杆菌的发酵液对致病菌有抑制效果,而抽提液没有抑制效果。这就证明了是菌本身产生了对病原菌的抑制,而非代谢物的作用,这与前人的研究相一致[8~10]。

和强力霉素及多粘菌素来比,蜡样芽胞杆菌的发酵液更加安全可靠。因为研究表明,抗生素类副作用很大,尤其对特殊人群,如儿童有更大危害,还可能导致病菌产生抗药性,使病人更难以被治愈。而多粘菌素毒性大,更不安全。而实验结果表明,培养24 h后,5 μL的蜡样芽胞杆菌发酵液对大肠杆菌的抑制作用好于5μL的多粘菌素粉剂的抑菌效果; 5 μL的蜡样芽胞杆菌发酵液对金黄色葡萄球菌的抑制作用与5 μL的多粘菌素粉剂的抑菌效果相差不大。因而,初步确定,此蜡样芽胞杆菌的发酵液可应用于对这两种致病菌的抑制。

参考文献:

[1]朱跃进, 于化泓, 赵哲霞,等.益生素的应用、安全性使用及发展趋势[J]. 江西食品工业, 2005(2):31~32.

[2]张维睿, 杨桂芹.益生素的研究进展及其应用[J]. 湖北畜牧兽医, 2004(6):47~49.

[3]谢少文,尚德秋.实验细菌学[M]. 济南:山东省医学科学院, 1982: 433-439.

[4]Svanberg,U.,Sjogren,E.,Lorri,W.,et,al.Inhibited growth of common enteropathogenic bacteria inlactic-fermented cereal gruels[J]. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 1992(11): 601~606.

[5]Spinosa M R, Braccini T, Ricca E, et,al. On the fate of ingested Bacillus spores[J] . Research in Microbiology, 2000(151): 361~368.

[6]淳泽, 何明清.芽胞杆菌对肠道致病菌体外生物颉颃作用的研究[J]. 四川农业大学学报, 1994(12):627~630.

[7]牟琳, 王红宁, 邹立扣. 巨大芽胞杆菌表达外源蛋白的特点及其研究进展[J]. 中国生物工程杂志, 2008, 28 (4): 93~97.

[8]梁建根, 吴吉安, 竺利红,等. 生防菌 BH-2发酵液中抑菌成分的定位及提取研究[J]. 中国农学通报, 2007, 23 (11): 324~327.

[9]赵德立, 曾林子, 李晖,等. 多粘芽胞杆菌 JW-725 抗菌活性物质及其发酵条件的初步研究[J]. 植物保护, 2006, 32 (1): 47~50.

[10]张文鑫, 龚伟.四种活菌剂对仔猪黄痢病原菌的体外抑菌试验[J]. 云南农业大学学报, 1997, 12(2):134~136.

收稿日期:2016-04-16

基金项目:滨州学院科研基金项目(编号:BZXYL1201);滨州学院实验技术研究项目(编号:BZXYSYXM201210);服务滨州科学发展行动计划项目(编号:BZXYFB20120601)

作者简介:任丽丽(1980—),女,硕士,讲师,主要从事微生物应用及植物逆境生理方面的教学与研究工作。

中图分类号:R446

文献标识码:A

文章编号:1674-9944(2016)12-0250-02