湖南融入对接长江中游城市群的SWOT分析

李玲玲 邓育武(衡阳师范学院 城市与旅游学院,湖南 衡阳 421004)

湖南融入对接长江中游城市群的SWOT分析

李玲玲 邓育武

(衡阳师范学院 城市与旅游学院,湖南 衡阳 421004)

摘 要:长江中游城市群是长江经济带三大跨区域城市群支撑之一,也是实施促进中部地区崛起战略、全方位深化改革开放和推进新型城镇化的重点区域,在我国区域发展格局中占有重要地位。作为长江中游城市群的重要组成部分,湖南应按照《长江中游城市群发展规划》,积极主动融入对接长江中游城市群。文章分析了湖南融入对接长江中游城市群的优势、劣势、机遇、挑战,并提出了六个方面的对策与建议:破除行政壁垒,推进长江中游城市群协同发展;加强“三个联通”,构建高效便捷的综合交通运输体系;加大科技创新,培育具有国际竞争力的产业集群;深化合作,提升开放的层次与水平;做大做强长株潭,促进新型城镇化;加强环境保护,推进生态文明共建。

关键词:长江中游城市群;湖南;对接融入

一 研究背景

改革开放以来,我国经历了以沿海地区开放开发战略为标志的区域非均衡发展阶段和以西部大开发、振兴东北老工业基地、中部崛起战略为标志的区域经济协调发展阶段,国土开发格局相应地由沿海先行进入到沿海沿江并重时代,而沿江发展战略也由长三角地区向整个长江流域推进。自2006年4月中央出台《关于促进中部地区崛起的若干意见》之后,2009年国家制定了《促进中部地区崛起规划》,明确提出:加快形成沿长江、陇海、京广和京九“两横两纵”经济带。在2010年国务院印发的《全国主体功能区规划》中,由武汉城市圈、长株潭城市群和鄱阳湖生态经济区为主体构成的“长江中游地区”被列为“国家重点开发区域”。国家“十二五”规划将长江中游城市集群纳入“两横三纵”城市化战略格局,作为促进中部地区崛起的增长极。

关于长江中游城市群,国内学者自上个世纪 90年代以来就一直在进行研究,并取得了一批成果[1-13]。湘赣鄂三省围绕“共建中三角、打造第四极”,积极进行探索实践。从2012年2月三省共同签订《加快构建长江中游城市集群战略合作框架协议》,到2013年2月三省省会城市达成《武汉共识》、2014年2月发布《长沙宣言》,这些都有力助推了长江中游城市群建设上升为国家战略。2012年12月,时任国务院副总理李克强指出“中部地区、长江流域是缩小区域差距的突破之地”;2013年7月,习近平总书记强调“长江流域要加强合作,发挥内河航运作用,把全流域打造成黄金水道”;2015年4月,国务院批复同意《长江中游城市群发展规划》,将长江中游城市群定位为中国经济新增长极、中西部新型城镇化先行区、内陆开放合作示范区和“两型”社会建设引领区。

按照《长江中游城市群发展规划》,长江中游城市群是指以武汉城市圈、环长株潭城市群、环鄱阳湖城市群为主体形成的特大型城市群,包括:湖北省武汉市、黄石市、鄂州市、黄冈市、孝感市、咸宁市、仙桃市、潜江市、天门市、襄阳市、宜昌市、荆州市、荆门市,湖南省长沙市、株洲市、湘潭市、岳阳市、益阳市、常德市、衡阳市、娄底市,江西省南昌市、九江市、景德镇市、鹰潭市、新余市、宜春市、萍乡市、上饶市及抚州市、吉安市的部分县(区)。国土面积约31.7万平方公里,2014年实现地区生产总值6万亿元,年末总人口1.21亿人。长江中游城市群是长江经济带三大跨区域城市群支撑之一,也是实施促进中部地区崛起战略、全方位深化改革开放和推进新型城镇化的重点区域,在我国区域发展格局中占有重要地位。作为长江中游城市群的重要组成部分,湖南应抓住国家战略布局的新机遇,积极对接、主动融入长江中游城市群建设。

二 湖南融入对接长江中游城市群的SWOT分析

(一)优势(Strengths)分析

1.区位优势明显。湖南位于中国中部,是承东启西、连南接北的重要腹地。随着国家区域发展战略的纵深推进,区域经济布局和重心向内地倾斜,湖南“一带一部”的独特区位优势日益凸显:全球和沿海产业向中西部梯度转移,湖南由沿海开放的内陆变为内陆开放的前沿;“一带一路”战略实施,长三角、珠三角、中三角“三角联动”,湖南由内陆“洼地”变为开放高地;长江经济带和长江中游城市群建设全面推进,湖南由上下游联通、江河湖联动的重要节点变为战略支点。

2.互联互通便捷。近年来,随着公路、铁路、水运、航空等基础设施建设大力推进,湖南已基本形成水、路、空、铁立体交通网络,互联互通的便捷性在全国位居前列,在湘鄂赣三省中处于领先地位(见表1)。2014年末,湖南铁路营业里程居全国第10位,湘鄂赣三省第1位,正在建设“六纵六横”为主干的铁路运输网;高速公路通车里程居全国第5位,湘鄂赣三省第1位,已基本形成“五纵六横”主骨架网;内河航道通航里程居全国第3位,湘鄂赣三省第1位,长江航道湖南段和湘资沅澧四水航道形成了“一江四水”的大格局;民用机场11个,其中6个已经投入运营、2个已经开工建设、3个正在筹建中,长沙黄花国际机场2014年旅客吞吐量在全国机场排名第12位、中部地区排名第一。特别是高铁,2015年底通车里程达1296公里,位居全国前列;京广、沪昆两条高铁在长沙交会,形成了高铁“黄金十字”;渝厦高铁通车后,长沙将成为中部地区最大的高铁枢纽。“临铁”“临空”“临港”的特点,有助于湖南构筑中部大通道,尽享大枢纽、大物流之便。

表1.2014年湘鄂赣三省运输情况对比表

3.人才智力资源丰富。湖南具有深厚的湖湘文化底蕴,人才智力资源丰富,文化科教优势明显。2014年,湖南投入教育经费1078.46亿元,居湘鄂赣三省第1位,比江西、湖北分别多249.96亿元、181.23亿元;普通高校124所,居全国第5位,湘鄂赣三省第1位;普通高校在校学生人数113.5万人,R&D人员16.25万人。环长株潭城市群聚集了湖南省大部分的科技人员,拥有全省86.2%的高校和36位院士,为湖南经济发展聚集了较强的人才队伍。

(二)劣势分析(W-Weakness)

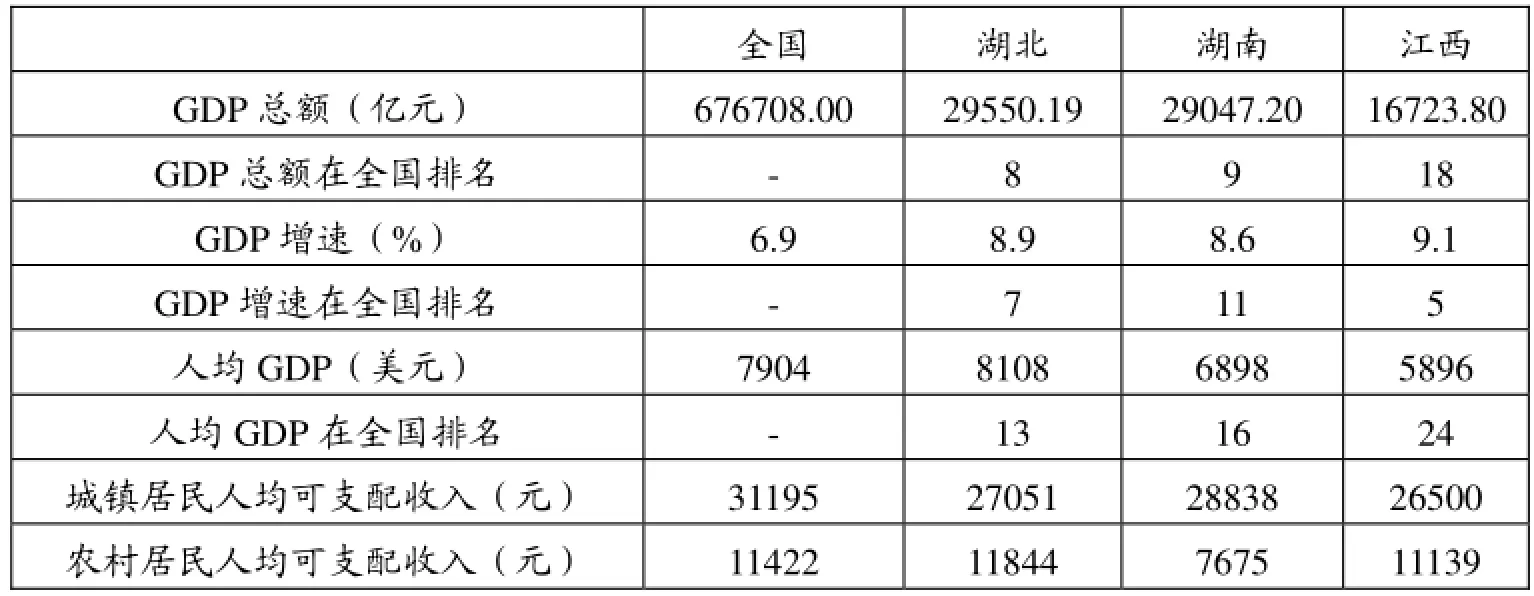

1.经济发展不足。“十二五”期间,湖南省GDP年均增速为10.46%,在中部六省中排位第四,低于安徽(10.78%)、湖北(10.7%)、江西(10.48%)[14]。2015年,湖南GDP全国排名第9,比湖北少502.99亿元;GDP增速全国排名第11,落后于江西、湖北;人均GDP全国排名第16,城乡居民人均可支配收入均低于全国平均水平(见表2)。总体来看,湖南经济规模居中,发展质量欠佳,难以在打造中国经济增长“第四极”中发挥引领示范作用。

表2.2015年湘鄂赣三省GDP总额及人均GDP对比表

2.工业化水平偏低。湖南是一个传统的农业大省,工业基础还不够厚实稳固。按照钱纳里经济发展阶段理论,2005年,湖南人均GDP为1289美元,仅处于准工业化阶段;2007年,人均GDP为1955美元,处在工业化初期阶段;2010年,人均GDP为3652美元,处在工业化中期阶段;2015年,人均GDP为6898美元,处于工业化中期向后期迈进时期[15]。

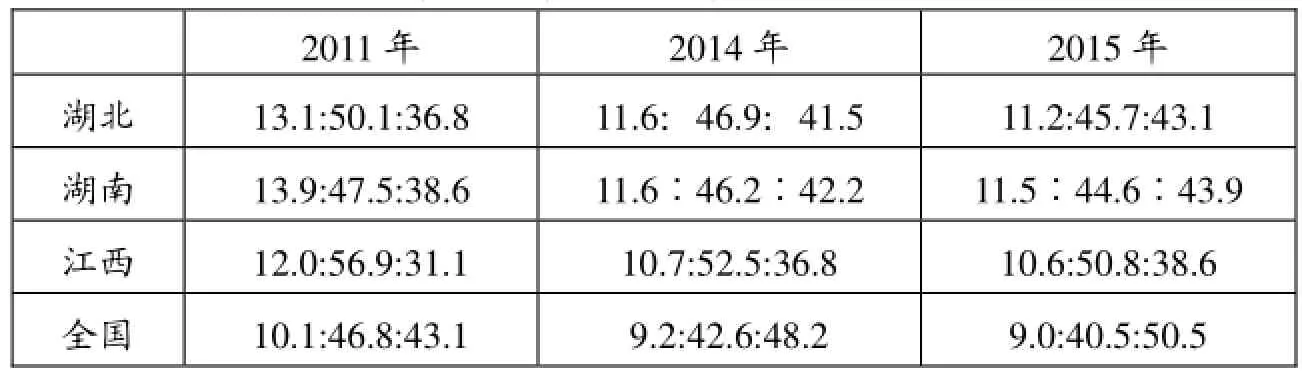

“十二五”期间,湖南第一产业比重由13.9%降到了11.5%,第二产业比重由47.5%降到44.6%,第三产业比重由38.6%稳步上升到43.9%。但与鄂、赣相比,湖南产业结构仍表现为一产偏高、二产不强(见表3)。2015年,湖南第二产业占GDP的比重比湖北、江西分别低1.1、6.2个百分点;规模工业增加值增长7.8%,比江西、湖北分别低1.4、0.8个百分点,亟需提质升级,加快新型工业化进程。

表3.湘鄂赣三省三产结构对比

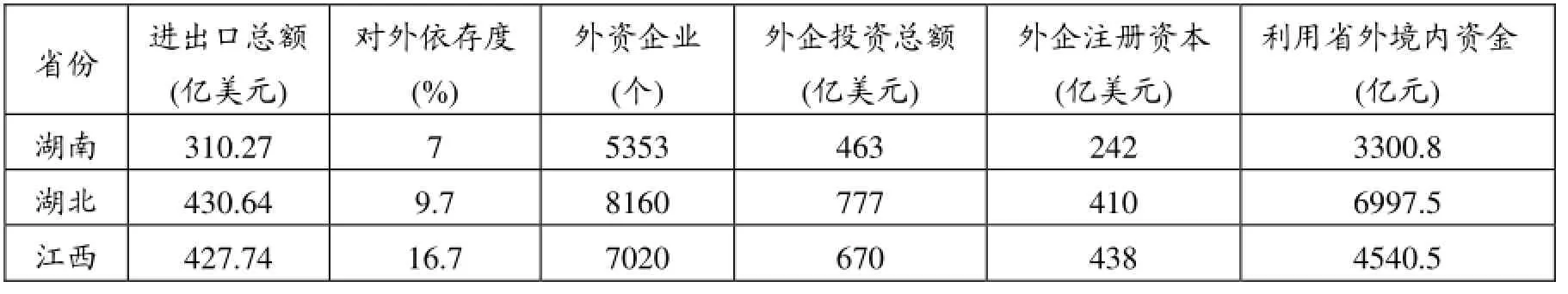

3.对外开放力度不够。2014年,湖南完成进出口总额310.27亿美元,居全国第19位,在长江经济带11省市中排名第9位,居湘鄂赣三省最末;对外依存度为7%,远低于全国平均水平41.5%,居全国第29位,湘鄂赣三省最末位;外资企业数、投资额、注册资本和实际利用省外境内资金均居湘鄂赣三省末位(见表 4)。出口商品以传统资源性产品为主,高新技术产品出口比重仅为12%,比全国平均水平低16个百分点。湖南外向型经济发展不足,开放不够,离长江中游城市群“内陆开放合作示范区”的战略定位还有较大差距。

表4.2014年湘鄂赣三省对外开放情况一览表

4.科技创新能力偏弱。“十二五”期间,湖南加大了研发经费投入,R&D经费投入强度不断提高[16](见表5)。但与邻近省份和全国平均水平相比还有差距,全社会科技创新不足、创新环境仍需优化等薄弱环节和深层次问题依然存在。2015年,湖南R&D经费占GDP比重为1.5%,低于全国平均水平0.64个百分点,低于湖北0.41个百分点,离“创新型湖南”设定2015年达到2%的目标有较大差距。2015年,全省有效发明专利18595件,比湖北省少2815件,不及广东省的六分之一;专利平均转化率不到40%;高校和科研院所的创新成果仅20%进入产业化生产阶段,其中产生经济效益在300万元以下的成果占到70%,离集群效应、规模效益还有相当差距[17]。

表5.2010-2014年湖南省R&D经费投入情况

5.环境保护压力巨大。由于湖南经济结构整体上不尽合理,经济增长方式较粗放,高耗能、高污染企业仍占很大比重,环保压力大。第三次全国经济普查结果显示[18],全国六大高耗能行业主营业务收入占全部规模工业的33.6%,湖南为36.2%,比全国高2.6个百分点;2015年,全省对规模工业增长贡献居前5位的大类行业中有3个属高耗能行业,合计贡献率达20%左右;六大高耗能行业增加值占比虽有下降,但仍高达30%左右。

湖南的环境形势严峻。从水污染方面来看,以洞庭湖为例,2015年11个省控断面中,3个断面属IV类(四类)水质,占27.3%;8个断面属V类(五类)水质,占72.7%,水质呈现下降态势;在大气污染方面,2015年14个市州所在城市平均超标天数达22.1%,长沙、株洲、湘潭、岳阳、常德、张家界6个环保重点城市平均超标天数达24.5%,雾霾现象时有发生;在土壤污染方面,衡阳水口山、株洲清水塘、湘潭竹埠港等重点区域重金属污染治理,任务艰巨;全省农田因为过量使用化肥、农药,污染问题也很突出[17]。

6.城镇化水平偏低。2014年,湖南常住人口中,城镇人口3320.1万人,城镇化率为49.28%,居全国第22位,在长江经济带11省市中排名第7,居湘鄂赣三省末位,比全国平均水平低5.49个百分点,比湖北、江西分别低6.39个和0.94个百分点。全省11个大中城市中,6个城区人口在60万左右,城镇规模偏小,竞争能力和带动能力不强。城乡分割的户籍、土地、社保、财税金融以及行政管理制度,制约了农业转移人口市民化,阻碍了城乡一体化发展。

(三)机遇分析(O-Opportunities)

1.政策扶持机遇。随着西部大开发、中部崛起、武陵山片区扶贫开发、“一带一路”等战略的实施,国家对中西部的扶持力度不断加大,湖南也因此面临多重发展机遇。长江中游城市群规划出台之后,国家大力支持区域内城乡统筹发展、基础设施互联互通、产业协调发展、生态文明共建、公共服务共享、深化对外开放,湖南将充分享受相关政策扶持。

2.开放合作机遇。随着长江中游城市群建设的不断推进,作为社会两型改革试验区和自主创新示范区的长株潭城市群以及作为长江经济带重要节点的环洞庭湖生态经济区等,可依托长江黄金水道,加强与长三角城市群、成渝城市群的协作联动,更好地参加长江流域的开放开发,推动上中下游协调发展、沿海沿江沿边全面开放的新格局。同时,通过对接“一带一路”战略,湖南可加强与东盟、俄罗斯及中亚五国等的经贸合作,促进“湘品出湘”,助推湘企“走出去”。

3.转型升级机遇。当前,我国中部已成为承接国内外发达地区产业转移的热土,湘南地区获批为国家级承接产业转移示范区。通过参与长江经济带建设,湖南可更好地承接长三角产业转移。长江中游城市群“两型”社会建设引领区的定位也将引导湘鄂赣三省继续坚持去产能,着力产业结构升级,加大节能减排力度,实施标准更高、要求更严的环境保护制度,推进绿色、高质高效发展。

(四)挑战分析(T-Threats)

1.区域发展竞争激烈。随着国家“一带一路”、“长江经济带”等战略的实施,长江沿线省市纷纷加大开放开发力度,区域竞争激烈。如湖北早在2009年就出台了《关于加快湖北长江经济带新一轮开放开发的决定》,2015年政府工作报告中提出,“努力把湖北省长江经济带打造成引领未来发展的强大引擎,使之成为我国经济发展格局中最具发展潜力和生机的新的增长点”。江西于2012年提出了“做强南昌,做大九江,昌九一体,龙头昂起”的发展战略,出台了《关于进一步推进九江沿江开放开发的若干意见》,提出“努力打造中部地区先进制造业基地”。这无疑将给湖南的发展带来压力。

2.行政壁垒制约明显。城市群共同发展的精髓是联合,优势在于整体效应。但受行政壁垒和制度性制约等因素的影响,长江中游城市群建设的推进亦面临诸多矛盾和挑战。如过去几十年,为保本地发展,三省倾销式招商、竞相压价、相互攀比的案例层出不穷;三省交界处存在多条“断头路”需要陆续打通;长江航道“中梗阻”问题需要抱团整治;等等。这些不仅额外耗损了三省的资源优势,而且使三省在各自逐利中痛失多个发展机遇,大大降低了长江中游城市群对外来商客的凝聚力和吸引力。

3.产业同构现象突出。湘鄂赣均为农业大省,工业化进程相对滞后。过去,三省之间产业发展更多的是竞争关系,小到县域之间,大到长江中游城市和省际之间,争投资、争项目、争人才,产业同质化现象突出,低水平重复建设明显。如湘、鄂、赣三省沿江开发战略中都要发展石化、钢铁、装备制造、汽车等产业,但区域间缺乏专业化分工协作和密切经济联系,没有形成产业集群发展,产业关联带动能力差;三省产业整体层次不高,体量不大,布局太散,缺乏整合;在千亿元支柱产业类别上,湘鄂赣三省有近半重合[19]。

三 湖南融入对接长江中游城市群的对策建议

(一)破除行政壁垒,推进长江中游城市群协同发展

长江中游城市群是目前国家级城市群中面积最大、发育程度最弱的“城市群”,实现高度同城化和一体化发展还需要一个十分漫长的探索融合过程。《长江中游城市群发展规划》提出的六大任务,无一不是需要湘鄂赣三省突破“省际藩篱”、强调“跨区域”、重视“同心协力”才能实现。因此,湖南应进一步优化顶层设计,破除行政壁垒,不断创新开放合作、互利共赢、共建共享的区域协调发展机制,促进人流、物流、信息流、资金流等要素在长江中游城市群内实现自由流动和有效配置,推进城乡、产业、基础设施、生态文明、公共服务“五个协同发展”。

(二)加强“三个联通”,构建高效便捷的综合交通运输体系

融入对接长江中游城市群,湖南需着力加强“三个联通”,即基础设施的联通、市场环境的联通、信息资源的联通,搭建方便、快捷的信息交流与合作平台。当务之急是构建高效便捷的综合交通运输体系,打造湖南作为全国的交通枢纽地位,实现“中部通则全国通”。因此,要加快渝厦高铁湖南段的建设,协调推动长九高铁启动建设,构建武汉、长沙、南昌之间“两小时城际高铁交通圈”;建设“七纵七横”为骨架的公路运输网,重点推进国家高速公路网项目、繁忙路段扩容项目、出省通道和断头路建设;建设“一枢纽一干多支”为支撑的航空运输体系,将长沙空港打造成长江中游重要的航空枢纽;建设“一纵五横”为重点的水路运输网,确保湘江长沙至岳阳段形成2000吨级、争取5000吨级通航能力,尽快实现长江湖南段常年5000吨级通航标准;加强长沙、岳阳、衡阳等综合交通枢纽建设,形成通江达海、互联互通、辐射带动的交通运输格局。

(三)加大科技创新,培育具有国际竞争力的产业集群

当前,我国经济发展进入新常态。湖南要实现较长时期的中高速增长,从工业化中期阶段加快迈进工业化后期,必须推动经济提质增效。因此,要充分发挥湖南人才智力、文化科教优势,加大科技创新,实施“湖南制造2025”,实现全省工业向高端化、智能化、绿色化的跨越;要加速推进长株潭自主创新示范区建设,加快先进装备制造、电子信息等产业发展,构建全省工业核心区域,提升辐射带动能力;要在长江沿岸布局一批战略性新兴产业集聚区、国家高技术产业基地和国家新型工业化产业示范基地,推动石化、钢铁、有色金属等产业转型升级,促进沿江炼化一体化和园区化发展。要加强与鄂、赣等省的分工协作,充分利用三省产业一定程度同质化的特点,促进企业间跨省域兼并重组,重点围绕汽车、冶金、石化、装备制造、电子和循环产业,联手打造具有国际竞争力的产业集群,形成以武汉、长沙、南昌为中心的高技术产业带和汽车走廊,以武汉、黄石、鄂州、九江为主体的冶金工业带,以九江、武汉、宜昌、荆州、岳阳为主体的化学工业带,以武汉、长沙、南昌为中心的现代加工业走廊。

(四)深化合作,提升开放的层次与水平

随着国家“一带一路”和长江经济带区域发展战略的实施,湖南将日益深刻地参与到开放型经济体系之中。因此,要依托“一带一部”区位优势,抓好《湖南省对接“一带一路”战略行动方案(2015-2017年)》、《湖南对接国家“一带一路”战略工作方案》的实施,坚持内外需并重、进出口并重、引资和引技引智并重、引进来和走出去并重,进一步优化开放型经济环境,努力将湖南打造成为内陆开放型经济新高地。要进一步加强与沿江及周边地区的合作,如长沙与武汉共建“创意产业园”,长株潭和赣西共建开放合作试验区,龙山与来凤共建“龙凤经济协作示范区”,湘鄂赣共同开发具有特色的旅游精品线路、打造长江经济带旅游“金腰带”,实现“共赢”、“多赢”。

(五)做大做强长株潭,促进新型城镇化

湖南融入对接长江中游城市群,重点要强化长株潭的中心地位,按照核心引领、轴向辐射、极点联动的总体思路,积极推进长株潭城市群带动周边5市,全面融入长江中游城市群,努力打造全国两型社会示范区、“四化”同步发展先行区、现代化生态型城市群;借力长江经济带发展洞庭湖城市组团,推进城陵矶新港区、津澧新城、益阳东部新区建设,突出岳阳在对接长江开放经济带中的战略地位,使之成为湖南融入长江开放经济带和长江中游城市群的桥头堡;做大做强衡阳市、娄底市中心城区,加快推进衡阳西南云大经济圈协同发展,建设大衡山特色城镇带,加快建设娄底城镇带和娄双高附加值“两型”产业走廊、娄涟冷现代制造业走廊;抓好宁乡、浏阳等15个左右中小型现代城市、花明楼镇等50个左右全国重点镇及省新型城镇化试点镇建设,打造一批“湖湘风情旅游小镇”;要以共建“中三角”为契机,积极探索三省城镇联动发展、毗邻城市规划对接,如咸宁—岳阳—九江、荆州—岳阳—常德—益阳、长株潭—新余宜春萍乡的城市组团建设。要加大城乡统筹发展,建立健全农业转移人口市民化推进机制,促进以人为本的新型城镇化建设。

(六)加强环境保护,推进生态文明共建

绿色湖南是未来发展的最大优势。要充分利用承接产业转移的良机,有选择地引进绿色化工、绿色能源、装备制造、文化旅游等绿色产业,优化产业结构,淘汰落后产能。在加快产业发展的同时,建立“绿色 GDP”绩效考核机制,推进洞庭湖和湘江流域生态环境保护和治理,着力打造“一湖三山四水”生态安全战略格局。要加强湘鄂赣三省生态环保合作,建立环保信息交流平台,探索生态补偿、环保“黑名单”制度建设。共同编制和实施水资源保护和水污染防治规划,协同开展大气污染防控;共同构建以幕阜山和罗霄山为主体,以沿江、沿湖和主要交通轴线绿色廊道为纽带的城市群生态屏障,打造中国生态“绿心”、“美丽中国”样板。

参考文献:

[1]吕桦,章定富,郑林.论建设长江中游城市群区[J].江西师范大学学报(自然科学版),1995,(3).

[2]伍新木,董宏伟.以武汉为中心建设长江中游城市群[J].学习与实践,2002,(6).

[3]伍新木,廖丹,严瑾.制度创新:依托武汉建设长江中游城市群[J].长江流域资源与环境,2004,(1).

[4]秦尊文.捷夫法则与长江中游城市群的整合[J].城市,2007,(11).

[5]肖金成,汪阳红.论长江中游城市群的构造和发展[J].湖北社会科学,2008,(6).

[6]赵凌云,秦尊文,张静,汤鹏飞.关于启动和加快长江中游城市群建设的研究[J].学习与实践,2010,(7).

[7]秦尊文.第四增长极:崛起的长江中游城市群[M].北京:社会科学文献出版社,2012.

[8]魏后凯,成艾华.加快推动长江中游城市集群多极协同、一体发展[J].政策,2012,(4).

[9]方辉.长江中游地区三大城市群空间结构优化研究[D].华中师范大学,2012.

[10]周熙霖.长江中游城市群综合交通网规划研究[J].铁道运输与经济,2013,(6).

[11]方创琳.科学界定长江中游城市群[J].中国国情国力,2013,(10).

[12]龚胜生,张涛,丁明磊等.长江中游城市群合作机制研究[J].中国软科学,2014,(1).

[13]徐匡迪.长江中游城市群——中国经济创新驱动的新增长极[N].湖北日报,2015-04-09.

[14]何苗,裴蕾.中部六省新五年考:工业化加速期的转型路径[EB/OL].http://www.jlszyy.com,2016-03-11.

[15]张吉世,陈思.加快转型升级,助推湖南工业迈向中高端[EB/OL].http://www.hntj.gov.cn,2016-01-05.

[16]蔡冬娥,阳小林,刘峰..科技创新助推湖南经济转型现状、问题及对策建议[EB/OL].http://www.hntj.gov.cn,2015-12-28.

[17]徐守盛.用新的发展理念引领发展行动[EB/OL].http://hunan.voc.com.cn,2016-04-06.

[18]朱云波.湖南工业经济转型该怎么转[EB/OL].http://news.sina.com.cn,2015-06-08.

[19]沈素芬.“长中群”发展当超越同质化竞争[EB/OL].http://www.chinadaily.com.cn,2015-04-15.

(责任编校:张京华)

中图分类号:F061.5

文献标识码:A

文章编号:1673-2219(2016)08-0063-05

收稿日期:2016-04-18

基金项目:湖南省情与决策咨询立项课题“湖南融入对接长江中游城市群的战略与对策研究”(项目编号2014ZD003)阶段性成果。

作者简介:李玲玲(1966-),女,湖南耒阳人,衡阳师范学院城市与旅游学院教授,研究方向为人文地理学。