湖州市一次重度雾霾天气过程的特征分析*

周之栩 向 华 吴 彬 张喜亮

(湖州市气象局, 浙江 湖州313005)

湖州市一次重度雾霾天气过程的特征分析*

周之栩向华吴彬张喜亮

(湖州市气象局, 浙江 湖州313005)

摘要:2015年1月22—26日湖州地区出现了一次严重的持续性雾霾天气过程,严重影响了该地区人们的生活健康。借助空气质量AQI数据、地面气象要素、探空站资料及卫星遥感数据分析了本次重污染过程的污染特征及其成因。结果表明:在弱高压控制下,地面风速较小,天气条件静稳,不利于污染物扩散,容易造成持续性重污染;中低层形成的逆温结构,使得这次雾霾天气过程能够维持;来自北方的污染物输入使本地空气质量状况更加恶劣,同时卫星遥感数据显示此次污染为区域性污染;大气混合层高度的变化对雾霾的发展变化有较好的指示作用,当混合层高度较低时,污染物在低层容易积聚,更容易造成较强的污染,可为雾霾的预报提供参考依据。

关键词:霾; 温度层结;卫星遥感

0引言

霾也称灰霾,是大量极细微的尘粒等均匀地浮游在空中,使能见度小于 10 km 的空气普遍混浊的现象。随着人类社会经济的发展,工业的进步和城市化的加快,人类活动排放大量的污染物以及城市中心风速减小,为大气气溶胶的低空积聚创造有利条件,导致霾天气不断增加,从而对交通安全、人体健康、气候变化等造成了较大的威胁,近年来霾天气越来越受到公众和政府的关注。由于观测手段的丰富和观测技术的提高,很多学者通过不同的途径对灰霾天气作了分析研究。白志鹏等[1]对由于雾霾影响导致的城市光化学烟雾污染进行了研究;曹进冬[2]对全国50 a来的雾霾变化进行了研究,发现长三角地区和珠三角地区的雾霾变化数增加最快;饶晓琴等[3]对发生在我国中东部的一次大范围霾天气进行了分析,指出了此次霾天气形成的环流特征和要素场特征;童尧青等[4]利用南京及其郊区气象站的观测资料,研究了南京地区霾天气的气象要素特征,并对其成因进行了分析。这些研究分析了雾霾天气的主要成因和天气形势,为雾霾的防治及应急处理提供了理论依据,也使雾霾的预报监测成为可能。由于各地的气候和地理环境存在一定差异,且大气环流场背景不同,致使雾霾天气产生的时间强度都有所不同。本文通过对湖州地区2015 年1月22—26日的一次重雾霾天气过程进行分析,探讨本次过程的成因及变化特征,希望为雾霾的预报提供一些参考依据。

1雾霾天气过程概述

1.1雾霾天气实况

2015年1月22日至26日湖州地区出现了一次重度雾霾天气过程,首要污染物均为可吸入颗粒物PM2.5。22日0:00开始湖州能见度3.5 km左右,已是轻度霾天气,随后能见度逐渐降低,至6:00能见度已降至2 km以下,出现轻雾,随后能见度回升,湿度减小,轻雾转为重度霾,并一直维持至晚上20:00,21:00后,湿度逐渐上升至95%以上,重度霾转为大雾天气,大雾持续至23日11:00,随着日间气温的逐步升高,湿度下降,大雾又重新转为了重度霾天气,并一直维持至24日2:00;24日3:00后,能见度继续下降,湿度上升,重度霾转为了大雾;14:00后,随着湿度下降,能见度重新回到2 km以上,大雾转为了重度霾并维持至25日1:00;2:00后霾天气逐渐转为轻雾,13:00后能见度逐渐上升至1 km以上,同时湿度也在80%左右,轻雾转为严重霾,并维持至21:00;随后湿度逐步增大,能见度进一步下降,严重霾转为了大雾,大雾持续至26日13:00,随后湿度下降,能见度回升,大雾消散,中度霾重现;27日后,随着北方冷空气的影响,湖州地区出现降雨,本次重雾霾过程逐渐减弱消失。

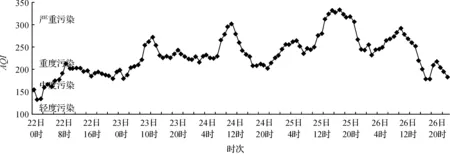

1.2空气质量监测分析

图1为1月22—26日污染期间AQI逐小时的变化图。如图所示:从22—26日湖州的空气质量状况基本都在中度污染以上,其中23日5:00—26日16:00一直维持在重度污染以上;25日13:00至21:00空气质量最差,达到了严重污染。从图1还可发现:除25日外,每日大致在18:00—20:00AQI指数达到低值;凌晨的浓度则逐渐升高,9:00—11:00为峰值区间。25日10:00开始,AQI指数迅速上升,至13:00超过300,达严重污染,随后继续攀升,至17:00达峰值333,并在其后的4 h内维持在300以上。这是2015年湖州市年初最严重的一次霾污染过程,市气象台连续4 d发布了霾橙色预警信号。

图1 2015年1月22—26日AQI逐小时变化图

2天气形势与主要气象因子变化

2014年1月21日,我国中东部地区受北方冷空气影响,大部分地区被干冷空气控制,随着冷高压东移入海,势力逐渐减弱,中东部大部区域转而被变性弱高压所控制,近地层湿度逐渐增加,为雾霾的形成创造了有利条件。

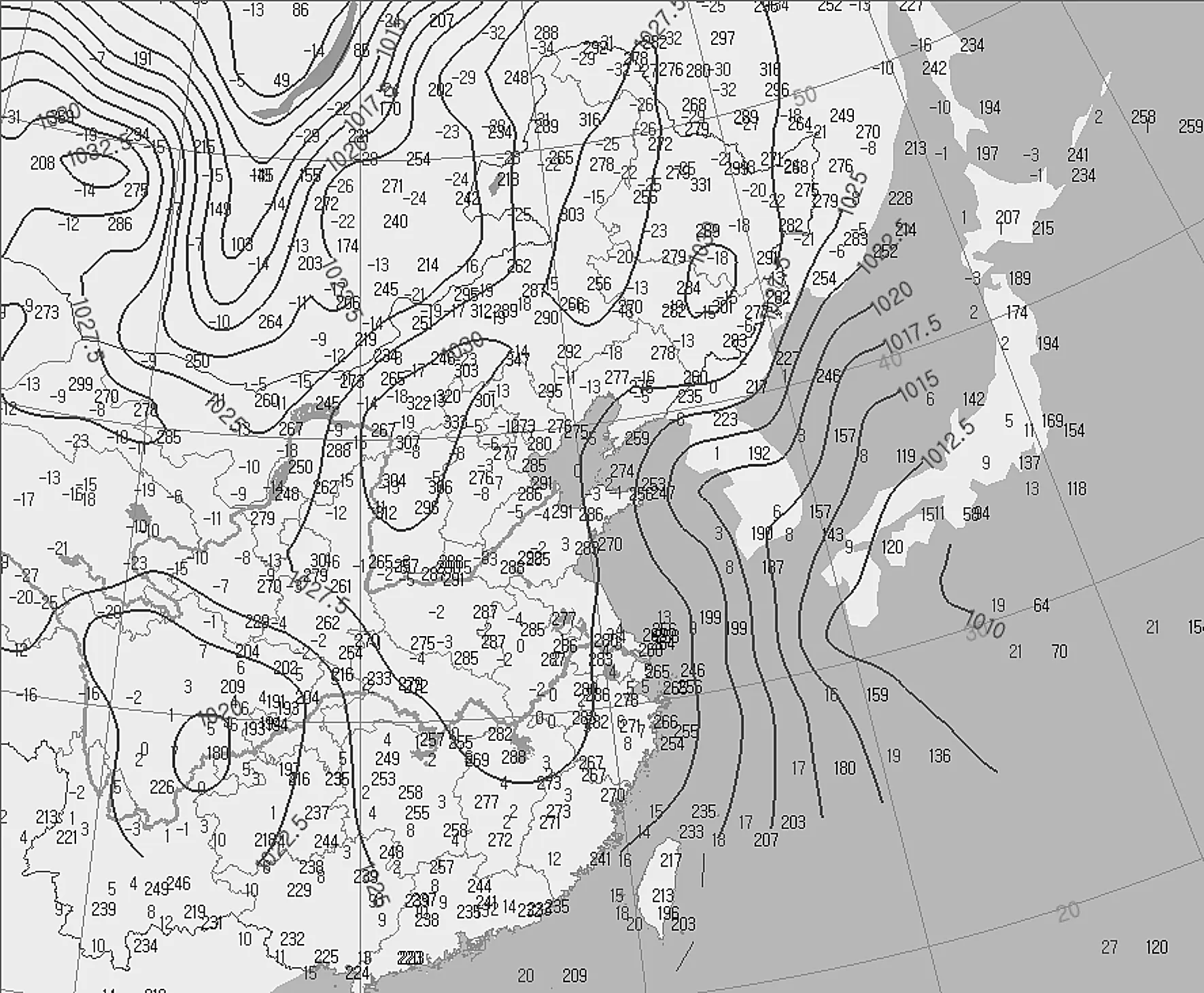

从1月22日08时的地面天气形势上看(图2a),华东区域受弱冷高压影响,湖州地区天气晴朗,近地面盛行偏北气流,08时的能见度为1.1 km,相对湿度为90%,风速2.1 m/s,天气现象为霾,天气形势稳定,污染物已经开始沉积。由于风力微弱,使得输送扩散能力弱,容易造成近地层污染物的进一步堆积。从22日08时850 hPa高空天气形势图上也可看到(图略),湖州及周边地区主要受弱高压脊影响,本地上空垂直方向上为下沉气流,使得垂直方向上的污染物难扩散,逐渐累积,另外地面基本为静稳天气,已堆积的污染物在水平方向的扩散能力较弱,进一步导致颗粒物浓度上升,加剧了污染现象。由1月25日08时的地面天气形势图(图2b)可见,华东地区受地面倒槽影响,处于弱辐合区,同时风力0.4 m/s,风向为西北风,大气扩散条件非常差,不利的气象条件造成污染物持续累积,已经累积多日的污染物在弱辐合气流的汇聚下进一步堆积,污染情况再次加剧;随着低压倒槽的东移,槽后的偏北风也将江苏、安徽等地的污染物带到了本地,至25日13:00,AQI指数突破了300,17:00终于达到了高峰,AQI达到了333;27日后受冷暖气流共同影响,风力加大,同时出现了明显降水,影响湖州地区的这一严重雾霾过程逐渐消散。

图2a 1月22日地面08时天气图

图2b 1月25日地面08时天气图

3大气层结特征分析

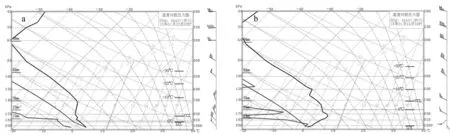

近地层垂直方向上出现的逆温,可使污染物在地面上停滞积聚,加剧空气污染的程度,有

利于雾霾天气的形成[5,6]。由于湖州没有探空资料,本文利用杭州市的探空资料进行分析。图3为杭州市2015年1月22日08时(a)、23日08时(b)、25日08时(c)、26日08时(d)温度探空曲线。由图可知,从22—26日,近地面层(1 km以下)都存在着逆温层,且具有连续性。由于逆温层的存在,近地层的污染物在近地面累积,污染程度不断加大;值得注意的是,23日08时4 km处出现了逆温层,近地层的逆温向上延伸,并且逆温强度进一步增大,25日08时逆温层拓展到了5 km左右,由于近地面的空气垂直运动不活跃,高空逆温的建立使得污染物无法在垂直方向上扩散,加剧了污染物的堆积。结合图1中25日13:00—21:00的AQI超高值分析,正是由于中高层逆温现象的出现,导致污染物不断沉积,无法扩散,形成了严重的污染;26日后随着低层逆温层(1 km以下)的消失,污染程度也有所减弱。

图3 杭州市2015年1月22日08时(a)、23日08时(b)、25日08时(c)、26日08时(d)探空曲线图

综上可见,近地面的逆温层(1 km以下)限制了人类活动排放产生的污染物的扩散;2 km及以上高度逆温层的出现,导致近地层的污染物向上扩散受阻,从而累积成一个较厚的气溶胶层,致使持续性的污染天气。

4气溶胶光学厚度(AOD)空间分布

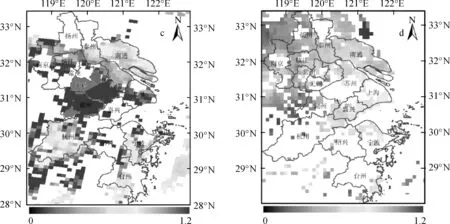

AQI等空气质量数据和地面气象资料可表征湖州市2015年1月22日开始的这次重污染过程,而利用卫星遥感数据可以进一步从全局尺度探究该过程中气溶胶空间分布特征。图4为长三角地区2015年1月22日、1月24日、1月25日和1月26日的MODISAOD空间分布情况(23日数据缺失)。由图4可见,湖州市气溶胶厚度在22日已开始出现沉积,AOD最大为0.3左右;24日有所升高,AOD达0.6左右,25日为高值区,AOD达到1.2以上,结合污染过程的空气质量的变化状况,该日也是污染情况最严重的时候,同时可以看出24—25日污染物从北往南输入的趋势,26日AOD值明显下降,污染情况明显缓解。

(a. 1月22日,b. 1月24日,c. 1月25日,d. 1月26日)图4 污染期间长三角地区气溶胶光学厚度

5灰霾天气混合层高度分析

混合层高度表征污染物在垂直方向被热力对流与动力湍流输送所能达到的高度,是影响污染物扩散的重要参数。计算混合层高度常用方法为罗氏法,它是Nozaki 等人1973年提出的一种利用地面气象资料估算混合层高度的方法[7]。计算公式如下:

(1)

式中,h为混合层高度,T-Td为温度露点差,P为Pasquill稳定度级别[8],Uz为高度Z处的平均风速,Z0为地表粗糙度,f为地转参数。图5是应用罗氏法计算的湖州市2015年1月22日00时到26日23时的混合层高度变化图。

图5 2015年1月22—26日混合层高度逐小时变化图

如图5可见,22日0:00湖州的混合层高度在3000 m以上,已出现了轻度霾天气,随后混合层高度迅速下降,轻度霾也逐渐转为轻雾天气,但是持续时间并不长,6:00后混合层高度迅速回升,至12:00已经达到3000 m左右,轻雾天气也迅速的转为了重度霾,随后混合层高度维持在1000 m以上,19:00后混合层高度回落至1000 m以下,至22:00已达270 m,重度霾也转为大雾,并持续至23日11:00(参见图3b,杭州925 hPa以下有一明显的逆温层,有利于污染物在边界层内积聚),期间混合层的高度始终维持在300 m以下,23日11:00后混合层高度又开始回升,在17:00达到2000 m以上,大雾也重新转为了重度霾;在随后的24—26日的雾霾转换过程中,混合层高度也同步出现了相应的变化趋势,即:当混合层高度高于1000 m时,容易出现霾;低于500 m时,霾天气就容易转为轻雾,低于300 m时,轻雾就容易转为大雾天气。较低的混合层高度有利于低层水汽积聚, 促进雾的形成和发展。

从图5还可发现:除25日外(该日由于北方冷空气影响造成输入性污染,影响了混合层高度的变化特征),混合层高度每日大致在12:00—16:00达到峰值;4:00—10:00为低值,当混合层高度较低时,污染物在垂直方向的混合输送受到限制,易造成较高浓度的污染。该趋势和AQI逐时变化图(图1)呈反相关,这也解释了AQI指数的日变化原因。

6结语

1)地面受弱高压脊控制,风速较小,天气条件静稳,并在中低层形成逆温层,均有利于污染物的堆积,是雾霾形成维持的基本条件。

2)利用MODISAOD数据从空间尺度探究了气溶胶的分布特征。研究表明,由于污染物从北往南的逐渐输入,造成了湖州地区的重雾霾污染天气。

3)发生霾时的混合层高度比雾高,大气混合层高度的变化对雾霾的发展变化有较好的指示作用,可为雾霾的预报提供参考依据。当混合层高度低于500 m时,霾天气就容易转为轻雾,当混合层高度低于300 m时,轻雾就容易转为大雾天气。

4)混合层高度变化对空气污染强度的变化也有参考意义。当混合层高度较低时,污染物在低层容易积聚,更容易造成较强的污染,反之亦然。

参考文献:

[1]白志鹏,蔡斌彬,董海燕,等.灰霾的健康效应[J].环境污染与防治,2006,28(3):198-201.

[2]曹进冬..雾霾因我而来—2013气候变化绿皮书[J].青海科技,2013(6).

[3]饶晓琴,李峰,周宁芳,等.我国中东部一次大范围霾天气的分析[J].气象,2008,34(6):89-96.

[4]童尧青,银燕,钱凌,等.2007.南京地区霾天气特征分析[J].中国环境科学,27(5):584-588.

[5]徐怀刚,邓北胜,周小刚,等.雾对城市边界层和城市环境的影响[J].应用气象学报,2002,13(增刊):170-176.

[6]范绍佳,王安宇,樊琦,等.珠江三角洲大气边界层概念模型的建立及其应用[J].热带气象学报,2005,21(3):286-292.

[7]程水源,席德立,张宝宁,等.大气混合层高度的确定与计算方法研究[J].中国环境科学,1997,17(6):512-516.

[8]国家技术监督局,国家环境保护局.GB/T13201-91制定地方大气污染物排放标准的技术方法[S].北京:中国标准出版社,1992:15-18.

收稿日期:2015-05-13

*基金项目:湖州市科技局一般科研项目(湖州市大气污染扩散能力及影响因子研究2015GY29)资助