浙江省大气水平能见度气候特征分析

胡云丽 陈 斌

(1.杭州市气象局,浙江 杭州 310051;2.萧山区气象局,浙江 萧山 311201)

浙江省大气水平能见度气候特征分析

胡云丽1陈斌2

(1.杭州市气象局,浙江 杭州 310051;2.萧山区气象局,浙江 萧山 311201)

摘要:利用1955—2011年浙江全省人工气象观测站能见度历史观测资料,分析浙江省大气水平能见度时空分布规律,初步探讨浙江大气环境的变化特征。结果表明,20世纪70年代末之前,浙江能见度普遍较高,80年代后明显降低;浙江省能见度具有显著的月变化特征,全年中7月最高,1月最低;一天中能见度呈现单峰单谷的波动变化,早晨7时最低,下午15时最高;能见度在全省范围内的空间分布特征也十分明显,东部沿海及西南山区为能见度的高值区,低值带主要位于北部和金华、衢州一带。能见度是空气质量的重要指标,因而它反映出不同时期、不同地区大气环境的好差,同时也折射出浙江经济发展及环境保护意识的变化。

关键词:大气能见度;气候规律;山本方法;经验正交分解

0引言

2013年初,一场持续的雾霾天气笼罩了我国中东部及西南地区,天空呈现出黄红色,空气中充斥着烟尘味,能见度只有数百米,呼吸道感染病人骤然增多。此后的秋冬季节,雾霾频繁出现。这再度引起人们对于大气环境问题的关切。低能见度现象是早已有之,还是现代工业社会的产物?在我国,张利[1]等人曾对1955—2000年中国能见度变化趋势进行分析;罗云峰[2]、赵秀娟[3]等人也分别对我国华南沿海地区和兰州的能见度变化情况展开类似研究;在浙江邻近地区,文献[4—5]分别对上海和福州的能见度特征做出阐述。但针对浙江全省范围内具体能见度时空分布规律的分析,还从未有过。在我国,由于地域宽广而且地形复杂,通过现有研究成果还无法全面、细致了解浙江能见度的分布特征和趋势。

本文利用浙江1955—2011年这57 a全省人工气象观测站水平能见度(以下简称能见度)观测资料,对全省能见度时空分布规律进行分析,从而揭示其时、空分布特征。

1使用资料及处理方法

1.1资料说明

浙江自1951年开展能见度观测,但直至1955年中国气象局执行《气象观测暂行规范(地面部分)》[6]以来台站分布才较为合理,因而选用1955年后的资料用做分析。经人工筛选,得到观测连续性较好、数据准确率高的67站资料,并剔除缺测资料。而在这67站中,约1/4测站在1972年始有连续观测。在以下分析中,为最大限度保留更多资料,凡是以时间为主轴的分析,资料选用从1955年开始,而以空间为主轴的分析,则从1972年开始。

在能见度日变化分析中,若仅用常规6 h间隔资料必然难以反映出能见度在一天内的详细变化特征,因而需要采用逐时观测资料。浙江省内仅有杭州、台州洪家、舟山定海3个国家基准气候站具备能见度逐时观测资料,且起始年份不同。其中杭州站资料始于1993年1月1日,台州洪家始于1987年1月1日,舟山定海始于2004年1月1日。2012年由于观测业务调整国家基准气候站能见度人工观测又改为3 h一次,因此所有测站资料的截止时间统一为2011年12月31日。

在1955—2011年,浙江省内各地面观测站通常每逢02、08、14、20时对能见度进行观测,其中部分县级台站夜间无人值守,02时资料缺测。为提高分析方法的适用性,在计算平均能见度时所有台站均使用08、14、20时3次观测资料。但由本文2.3节分析可见,02时属能见度在一天中较差时刻,因而只用3次平均得出的结果比常规的4次平均值偏高,具体偏高幅度在1.3节里加以说明。

1.2资料处理方法

中国气象局在1955—1979年执行《气象观测暂行规范(地面部分)》的观测方法,这期间能见度以等级的方式记录(详见表1)。自1980年起执行《地面气象观测规范》,能见度以千米为单位记录。由于能见度资料在1980 年前后记录方式不一致,需要进行一致性处理,为1980年前的能见度级别赋予合理的具体距离。理论上,各能见度等级可以取为在等级对应距离区间内的任意值,例如区间中值,但由表1可见,各能见度等级所对应能见度距离的区间并非等间隔划分,任意使用其中一个值代替能见度等级会为估计1980年之前的能见度距离带来较大误差,从而造成能见度资料在1980年前后的不连续。因此,本文先将所有站点1980—2011年间每一时次的能见度观测资料按表1的方法转换为能见度等级,在各能见度等级限制下对能见度距离进行平均,从而得到适合10 个能见度等级所对应的能见度距离的替代值(简称估算值)[7],进而用该估算值取代1980 年前能见度等级资料。

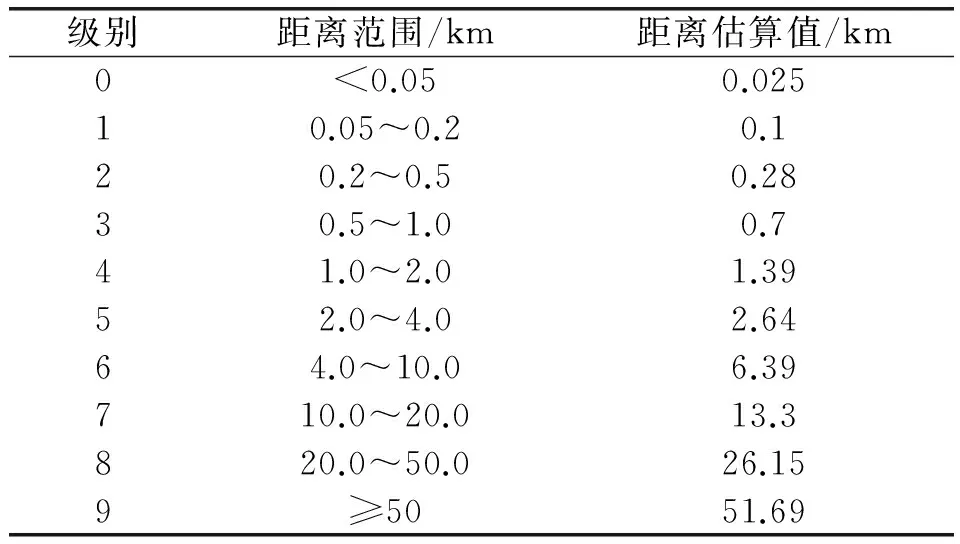

表1给出各能见度等级对应能见度距离区间范围以及用上述方法得到的估算值,其中能见度为0 级时,其估算值定为能见度距离区间范围的中值,即0.025 km。

表1 各能见度级别对应能见度距离范围及能见度距离估算值

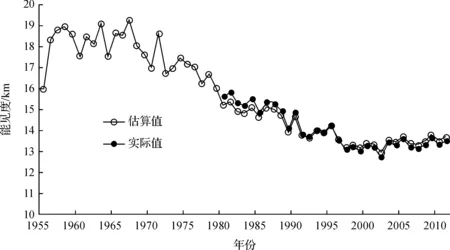

从表1可见,各能见度等级对应能见度距离值要小于该能见度等级对应距离区间的中值,特别是能见度等级值较大时更为显著,这就证实如果简单使用区间中值会造成能见度资料在1980 年前后的不连续。利用上面得到的能见度距离估算值替代1980年前能见度等级资料,进而对站点能见度距离资料进行平均,可以得到1955—1979年各站点日(月、年)平均能见度距离,并进一步得到浙江全省能见度逐日(月、年)平均。图1为浙江1955—2011年历年平均能见度距离变化,其中1980 年前的能见度值为利用上述方法估算得到,而1980 年后分别给出两种结果:实际值即直接利用台站实际观测的能见度通过平均获得,而估算值是指先将台站能见度距离按照1955—1979年的规范转换为等级,然后用相对应的距离估算值代替后通过平均获得。这样做的目的是将1980 年前后资料处理的方法统一起来,从而消除处理方法不同可能引起的资料不连续。

图1 1955—2011年浙江省年平均能见度变化

为分析估算值的有效性,将1980年后的估算值和实际值进行相关性分析,得到两个序列的相关系数为0.9975,可见估算值和实际值之间具有很好的相关拟合性。

然而采用该方法得到的能见度估算值与实际值之间还存在一定的误差。就全省平均而言,1980—1995 年估算值略小于观测的实际值,而1996—2011年估算值略大于观测实际值。能见度距离年平均值估算的绝对误差约为1.27%。这种误差对能见度长期变化趋势分析的影响很小,因此,为了保证资料的连续性,本文在接下来的分析中,除日变化规律使用的是1987年以后的资料不牵涉到1980年前后变化而采用的是实际观测值以外,其它全部使用估算值来计算。

1.3能见度3次平均的偏高幅度说明

为研究能见度3时次平均与4时次平均的偏差,在估算值处理完成后筛选所有具有4次观测资料的记录,计算这些记录的3时次(08、14、20时)平均为16.39 km,4时次平均为15.97 km,4时次平均比3时次平均偏低约2.56%。因而下文中用3时次得出的平均值在日后运用时可以减小2.56%,但对趋势研究无影响。

2浙江省能见度时间变化特征

2.1年际变化特征

为揭示浙江能见度的历史变化,本文采用山本(Ya ma moto)方法[8]研究1955—2011年浙江能见度序列的突变情况。

2.1.1山本(Ya ma moto)方法概述

山本方法从气候信息与气候噪声两部分来讨论突变问题。对于时间序列x,人为设置某一时刻为基准点,基准点前后样本量分别为n1和n2的两段子序列均值之差的绝对值视为气候变化的信号,而它们的变率则视为噪声,定义信噪比为两段子序列均值之差的绝对值与方差之和的比值。

此方法中,由于人为设置基准点,子序列长度不同可能引起突变点漂移,应通过反复变动子序列长度进行实验比较,以便得到可靠判别。考虑到本文所使用的能见度序列的长度和计算方便,分别采用n1=n2=5、10、15、20来进行实验分析。

2.1.2年平均能见度实验结果分析

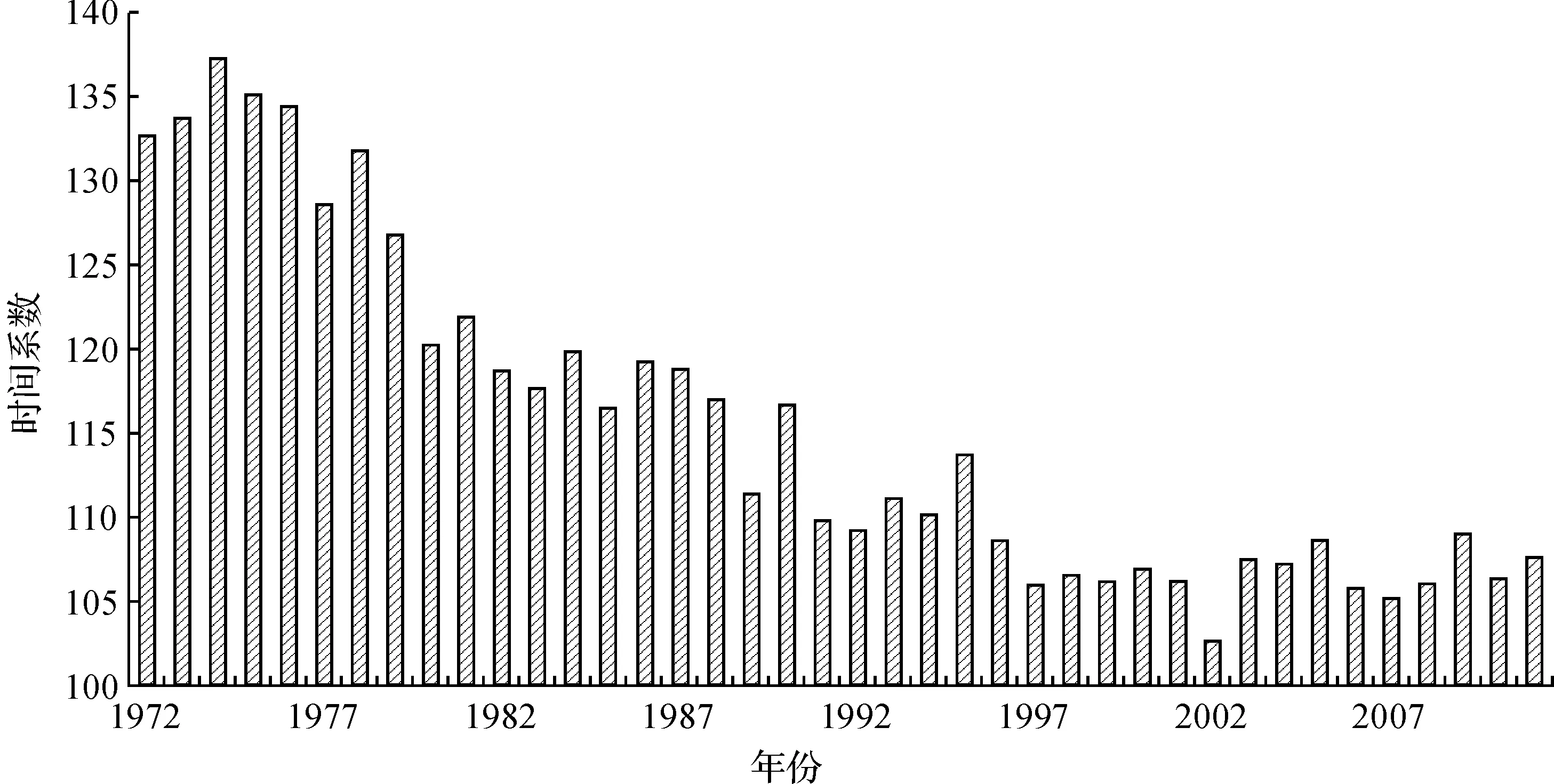

对应浙江全省年平均能见度不同子序列长度得到的滑动信噪比曲线见图2。由图看出,虽然所取子序列不同,但信噪比变化趋势基本接近。其中,当n1和n2取10和20时,最大信噪比出现在1978—1979年间,当n1和n2取5和15时则是出现在1979—1980年间,且全部超过了0.01显著性水平,因而可以确定,上世纪70年代末,浙江年平均能见度序列经历了最强突变,70年代到80年代明显由高转低,这种降低是1955年以来最为显著的一次突变。此外,在80、90年代之交,以及90年代后期,也分别经历过两次较强突变。

图2 山本方法信噪比曲线

2.1.3高、低能见度实验结果分析

为进一步揭示浙江能见度变化的细部特征,本文分别研究了高能见度(20 km以上,相当于1955—1979年规范的8~9级)和低能见度(10 km以下,相当于1955—1979年规范的0~6级;4 km以下,相当于1955—1979年规范的0~5级)历年变化趋势。先计算每年出现高(低)能见度的总次数(每站每天仍取08、14、20时3个时次),再除以当年的总记录数,得到当年每天每站的平均出现频率。此举是为消除部分测站资料不连续,有的年份总记录数多而有的年份少带来的人为影响。在此基础上,利用山本方法进行历年序列的突变分析。

结果显示,由高、低能见度频率序列得到的信噪比曲线变化趋势同年平均能见度基本吻合。最强突变均出现在上世纪70年代末,另外在80年代末和90年代初,以及1995—1997年间也都出现过一次较强突变。

2.2月际变化特征

浙江省月平均能见度变化呈单峰型(图略)。全年中1月份能见度最低,为12.7 km,2—6月逐渐升高,7月升高最快,并达到全年最高值19.7 km,8月以后逐渐下降。

王镇铭[9]指出,夏季,随着夏季风环流系统建立,浙江境内盛行东南风,初夏逐步进入汛期,暴雨、大暴雨出现概率增加,盛夏受副热带高压影响,晴热干燥,同时夏季又是热带气旋影响浙江概率最大的时期,因而这时节降水量为一年中最大;秋季,夏季风逐步减弱并向冬季风过渡,降水量迅速减少;冬季,浙江受制于北方冷气团,即冬季风,天气晴冷少雨、空气干燥,降水量降到一年中最小;而春季是东亚季风由冬季风向夏季风转换的交替季节,南北气流交汇频繁,低气压和锋面活动加剧,全省雨水增多。

结合上述气候特点分析:夏季,浙江全省气温最高、对流活动旺盛、台风影响频繁、降水多、大气扩散能力强,大气污染物可以得到及时清除和扩散,因而大气能见度最好。进入秋季后,气温降低、对流活动减弱、降水减少,大气扩散能力削弱,加上逆温层存在等因素使污染物不断累积,大气能见度呈转差趋势,并于冬天跌入最低谷。次年春季后随北方冷空气减弱、南方暖湿气流增强,气温开始升高、降水增多,大气扩散能力加强,能见度趋于好转。

2.3日变化特征

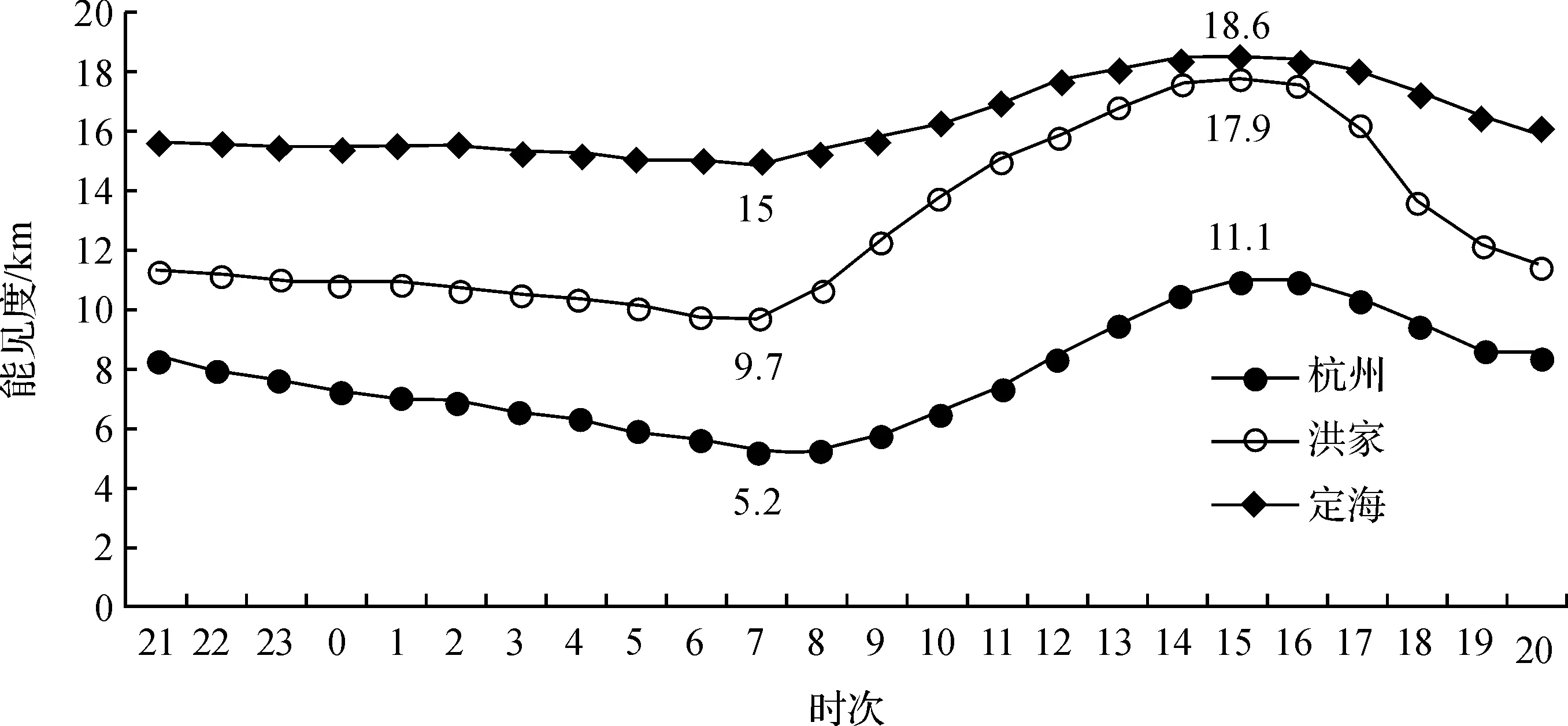

图3给出杭州、台州洪家及舟山定海逐时平均能见度变化。

3站能见度一天内的变化无一例外呈现出单峰单谷型。早晨7时最低,下午15时最高。

能见度日变化趋势同气温和湿度高低息息相关。7时开始,由于太阳辐射增加,地表吸收热量,近地层空气受热后膨胀上升,加速垂直运动,将近地面的大气污染物带到高空后扩散;同时,经阳光照射,空气湿度下降,能见度逐渐上升。15时前后往往是气温最高、湿度最低时刻,能见度也在这时达到最大。之后随气温下降,垂直运动减弱,甚至出现逆温现象,近地面污染物堆积,同时湿度逐渐增大,能见度逐步降低,并在次日早晨7时前后气温最低、湿度最大时达到最低点。

图3 杭州、洪家和定海逐时能见度变化

3浙江省能见度空间分布特征

为研究全省能见度空间分布特征,将1972年后的历史资料剔除缺测后得到62站40 a的完整能见度年平均资料,并进行主分量分析,以最大程度提取空间变化特征。本文采用经验正交函数分解(EOF)方法[8]。因年平均资料不存在季节变化,因而直接对原始变量场分析。

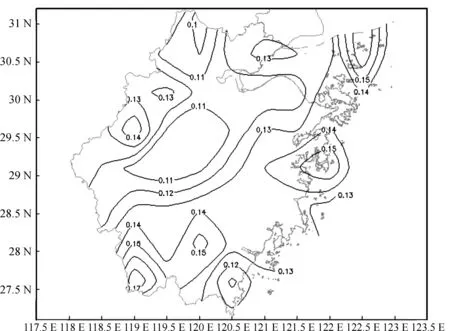

分离得到的第一模态空间向量见图4,其方差贡献达98.8%,而时间系数均为相差不大的正值(图5)。

图4 浙江年平均能见度第一模态特征向量

图5 浙江年平均能见度第一模态时间系数

由图4可见,东部沿海的舟山、宁波南部、台州、地处西南部山区的丽水地区和温州西南部为省内能见度的高值区。次高值区位于西北部山区,即杭州的临安和淳安等地。而低值带覆盖了北部的湖州、杭州东北部、绍兴北部和西部、金华和衢州等地,另一低值区位于温州东南部。

郑景春[10]认为,风速是影响能见度的主要气象因子之一。统计表明,风速较小时,出现能见度低值的频数较多;随风速增大,能见度转好;但当风速继续增大而超过某一临界风速后, 能见度反而恶化。由回归方程求得临界风速为7.7 m/s。

据王镇铭[9]统计,浙江省各地多年平均风速呈近海—海滨—内陆递减的规律。近海地区、内陆高山的山顶以及一些特殊地形条件的地方年平均风速一般在5 m/s以上,离大陆较远的海岛平均风速可达7 m/s左右;沿海及靠近大陆的岛屿中央年平均风速在3~5 m/s之间;内陆地区除高山站外观测到的平均风速一般都在3 m/s以下,其中浙西地区多在1 m/s左右。

能见度分布规律基本与风力相吻合。舟山地处海岛,常年风力较大,平均能见度为各地最高;丽水位于浙江西南,山势连绵、群峰耸峙,海拔多在千米以上,能见度也较高;台州、宁波属沿海地区,能见度也不差;而风速最小的内陆平均能见度则最低。

4能见度与空气质量

为揭示能见度与空气质量之间的关系,本文将浙江省环境保护厅于2012年6月发布的《2011年浙江省环境状况公报》中的浙江省可吸入颗粒物浓度区域分布图与浙江全省2011年平均能见度分布图进行对比(图略),发现省内高污染浓度区域和低污染区域分别与能见度的低值区和高值区基本对应吻合。

在2011年浙江省可吸入颗粒物浓度区域分布图中,高污染区包括了湖州、杭州东北部、绍兴、金华、衢州东部、丽水东北部,而这些地方均属于2011年全省低能见度落区;2011年浙江省低污染区主要集中在浙江的东部岛屿、东南沿海、西南部,以及南部的温州、杭州西部和衢州西部一带。其中,除了温州东部以外,其它也恰恰为2011年全省的高能见度落区。

由此也可以发现,能见度是反映大气环境的重要指标,能见度的变化趋势一定程度上也代表了大气环境的变化趋势。由此可以推测,80年代以来浙江能见度下降的原因,很可能与大气污染有关。而在90年代后期能见度变化趋于平缓,则折射出了政府及公众环境保护意识的提高。

5结语

1)浙江省能见度在20世纪70年代末之前较好,80年代后迅速下降;高能见度出现频率亦存在类似特征。

2)浙江省月平均能见度变化曲线呈单峰型,1月份为全年最低,7月最高。

3)浙江能见度呈典型的日变化特征,早晨7时最低,下午15时最高。

4)浙江省能见度具有明显的空间分布特征,高值区位于舟山—宁波南部、台州—温州北部—温州西南部和丽水一带,其中心分别为舟山和丽水西南部;另一高值区位于位于杭州西部和西南部。低值区则位于湖州—杭州东北部—绍兴、金华—衢州中、南部,中心在湖州北部。

5)2011年,浙江省内能见度高值区与当年低污染区、低值区与高污染区基本对应吻合,可见,能见度是反映大气环境的重要指标。

参考文献:

[1]张利,吴涧,张武.1955—2000年中国能见度变化趋势分析[J].兰州大学学报(自然科学版),2011,67(6):46-55.

[2]罗云峰,吕达仁,何晴,等.华南沿海地区太阳直接辐射、能见度及大气气溶胶变化特征分析[J].气候与环境研究,2000,5(1):36-44.

[3]赵秀娟,陈长和,袁铁,等.兰州冬季大气气溶胶光学厚度及其与能见度的关系[J].高原气象,2005,24(4):617-622.

[4]段玉森.上海市大气能见度研究[M].上海:华东师范大学,2005.

[5]叶光营,刘必桔,戴腾祥.福州区域能见度变化特征分析[J].北方环境,2011,23(7):51-52.

[6]文小航.中国大陆太阳辐射及其气象要素关系的研究[D].兰州:兰州大学大气科学学院,2008.

[7]秦世广,石广玉,陈林,等.利用地面水平能见度估算并分析中国地区气溶胶光学厚度长期变化特征[J].大气科学,2010,34(2):449-456.

[8]魏凤英.现代气候统计诊断与预测技术(第二版)[M].北京:气象出版社,2007.

[9]王镇铭.浙江省天气预报手册[M].北京:气象出版社,2013.

[10]郑景春.上海的能见度[J].华东师范大学学报(自然科学版),1985,2:92-96.

收稿日期:2015-03-23