明清时期徽州旅游资源类型及分布探析

周海燕

(1.安徽工业经济职业技术学院,合肥230051;2.安徽大学徽学研究中心,合肥230039)

明清时期徽州旅游资源类型及分布探析

周海燕1,2

(1.安徽工业经济职业技术学院,合肥230051;2.安徽大学徽学研究中心,合肥230039)

摘要:以相关文集、方志、家谱等史料为基础数据,以国标GB/T 18972—2003作为分类标准,采用定量统计和定性分析的方法,研究明清时期徽州旅游资源的结构与分布。结论显示:明清时期徽州旅游资源类型丰富,但资源结构不够完善;旅游资源分布地区差异明显;徽州人文旅游资源占据优势地位,旅游资源主体特色较为鲜明;人文景观与自然旅游资源紧密融合、交相辉映。

关键词:明清;徽州;旅游资源;类型;分布

一 、古代旅游资源类型的界定

旅游资源是旅游业得以发展的前提和基础,学术界对历史时期的旅游资源的类型和分布已进行了一些定性和定量的研究,丰富了旅游史学的研究内涵。

根据国家标准《旅游资源分类、调查与评价》(GB∕T 18972-2003)的界定,旅游资源被分为地文景观、水域风光、生物景观、天象与气候景观、遗址遗迹、建筑与设施、旅游商品、人文活动等8个主类、31个亚类和155个基本类型。而在明清时期,并没有关于旅游资源及旅游景观分类的专门记载。刊于清光绪十七年(1891)《新安名胜试帖》一书,共收入试帖诗一百首,选取新安郡内驻跸山、石鼓山、拥髻峰、莲花峰、碎月滩、九龙潭、汤泉、鸣弦泉、观音石、蒲团石、丞相观棋石、醉石、仙人榜、七星石、金鸡石、程朱阙里、射蛟台、任公钓台、郑公钓台、太白酒楼、郑仙姑阁、三峰精舍、环佩重来轩、梅花初月楼、百花台、秀野庄、秀锦楼、问政山房、许仙宫、古梅窝、春草阁、松圆阁、蔺将军墓、谢公墩、轩皇坛、聂真人炼丹池、太平十寺、虹井、仙姑桥、梅鋗城、石新妇山、张致和宅、望乌楼、桃花流水、产龙石、小桃源、李白钓台、隐张山、石镜山、翠眉山、来苏渡桥、汪王故城、桃花米等名山胜水、人文古迹为吟咏对象,描募胜迹、追溯典故,刻划景物[1]。这些景物可归入明清地理志或方志中山川、古迹、景致、寺观、邱墓等诸多条目之中。

对比古今不同的旅游资源分类法,可以看出明清时期对于旅游资源的分类远不及现代旅游资源分类具体和全面。

二、明清徽州旅游资源结构与地域分布

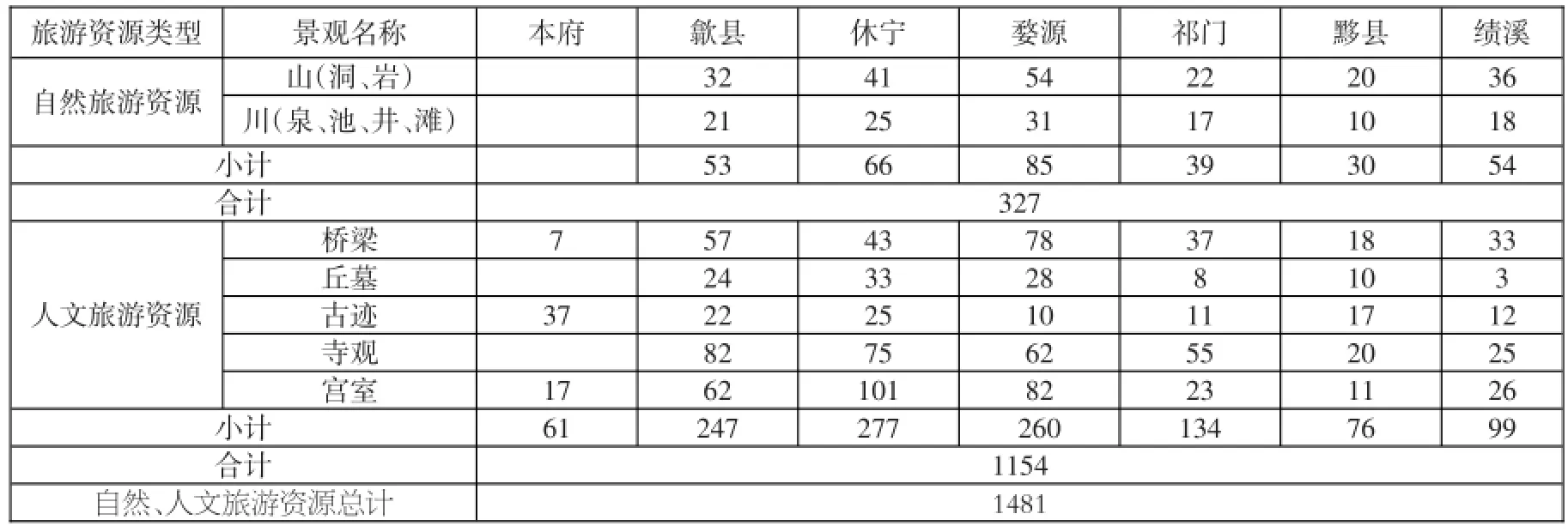

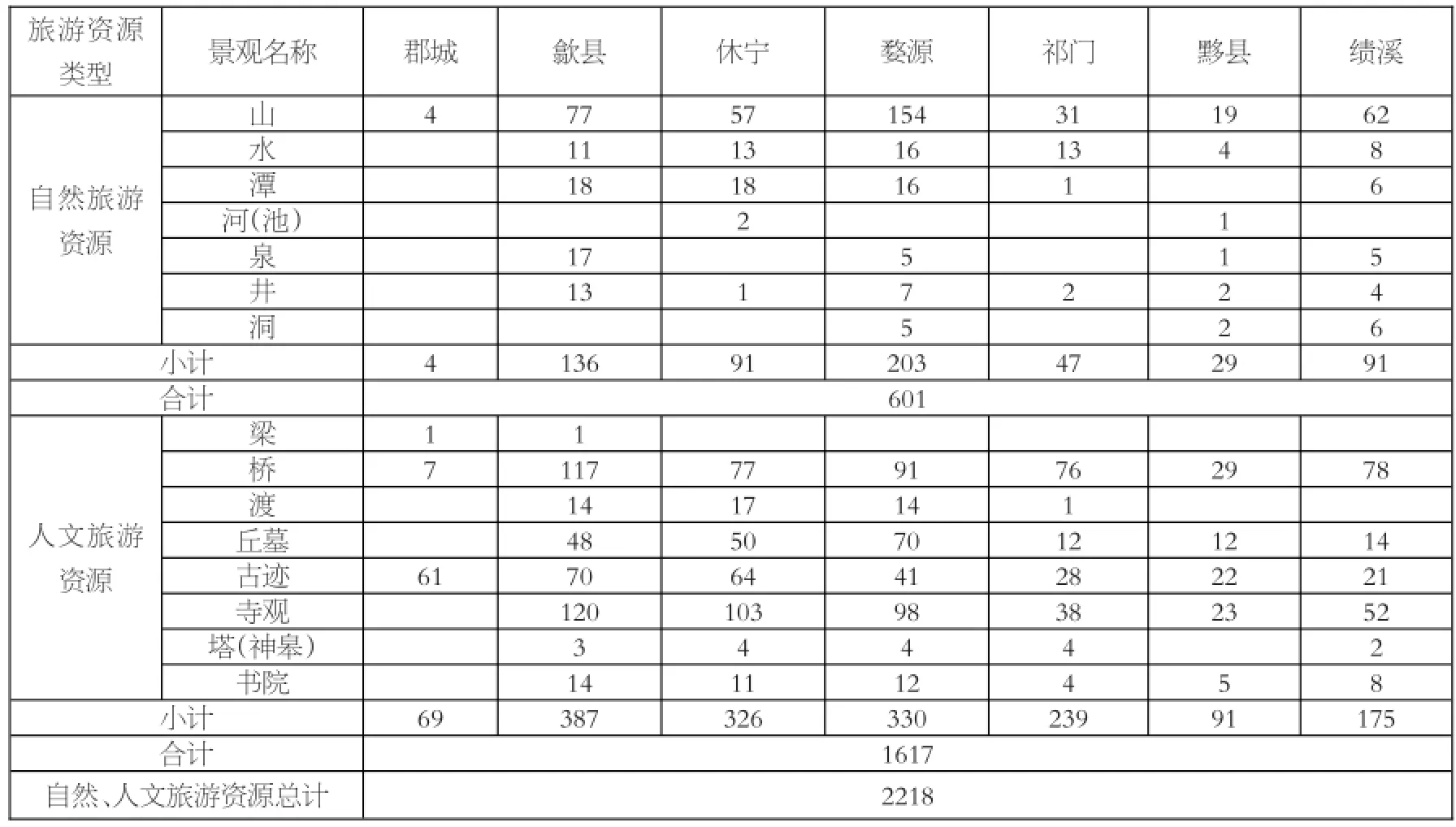

明弘治《徽州府志》中,涉及旅游资源的内容,主要分为山川(含洞、泉、潭、滩、井)、桥梁(附津渡)、古迹、丘墓、宫室、寺观等。清康熙《徽州府志》中,旅游资源分散在山、水、潭、河(池)、泉、井、洞、梁、桥、渡、丘墓、古迹、寺观、塔(神皋)、书院等条目中。本文参照现代旅游资源分类方法,以弘治《徽州府志》及康熙《徽州府志》所载条目为底本,选择相应条目,统计整理制成表1、表2。

根据表1,可见明清时期徽州府县旅游资源数量众多,弘治《徽州府志》共记录自然旅游资源327处、人文旅游资源1154处;康熙《徽州府志》共记录自然旅游资源601处、人文旅游资源1617处。与明代相比,清代徽州自然与人文旅游资源的数量都有大幅增长。山川等自然旅游资源的数量在不到两百年的时间里出现如此巨大的变化,清人赵吉士解释了其中缘由:“山川原无消长,似宜照旧,不事加增。然徽在万山中,亦有前人未蒐而后人赏之者,有本无庵院而后人点缀者。”[2]卷二《舆地志·山川》正是因为明代以降,人们的旅游观赏行为,使越来越多的山川河流被人们所关注了解,得以开发,成为

人文景观数量的变化是时光流转、社会变迁的必然结果。如古迹景观资源,赵吉士曾云:“世运迁流,何所定哉。倏然而城郭台榭,倏而禾黍丘墟,数百年一烟云过眼耳”。[2]卷十七《杂记上·古迹》朝代更迭、人事变迁,许多盛极一时的名胜之区逐渐湮没在历史的烟云之中,成为人们凭吊追忆的古迹。如歙县谼中曾是汪道昆读书处,傍山临流,园观甚丽,而清初潘耒所见则已是“皆鞠为茂草,唯司马所题芗石二字存焉。”[3]

表1弘治《徽州府志》载旅游资源结构与地域分布表

表2康熙《徽州府志》载旅游资源结构与地域分布表

三、明清时期徽州旅游资源构成及分布的主要特征

(一)徽州旅游资源类型丰富,结构不够完善;旅游资源分布地区差异明显

从方志记载来看,明清时期徽州民众尚无旅游资源的分类意识,但若套用现代旅游资源分类表,可将明清时期徽州旅游资源分为自然旅游资源和人文旅游资源两大类。自然旅游资源包括山(含洞、岩)、川(含泉、池、井、滩、潭等)等类型;人文旅游资源包括桥梁、渡口、丘墓、古迹、寺观、宫室、塔、书院等类型。比较两表,可以发现清代徽州人文旅游资源的类型更加丰富,塔(神皋)及书院等人文景观已经成为人们游赏的对象,故而被列入人文旅游资源的范畴。

基本包括了现代旅游资源分类方法中地文景观、水域风光、遗址遗迹、建筑与设施等四个主类,但缺乏生物景观、天象与气候景观、旅游商品、人文活动等四个主类的相关记录,表现了徽州旅游资源构成不够完善。

查看明清时期文人士子的游记作品,可以发现,旅游者旅游活动中实际的旅游对象物远比方志记载丰富。如清代乾隆年间紫阳书院山长周鸿所辑之《婺源山水游记》共分为一、二两卷,卷一记载了大鄣山、绯塘、仙人、砚山、文公阙里、黄瓜尖岭、藏书阁、茅棚、清风堂、对岫斋、印墩、山房寺、黄莲寺、大广山、虹井、晦庵亭、龙尾山、江湾、紫阳书院、莲花山、蚺城山、石门山、桃源大冲山、查公山、紫虚观、庙学、南唐古柏、凤山、浙源庐源、龙溪、华光楼、环溪、尊德性斋、壢崌山、桃源观、段莘、石耳山、云峰洞、天井、星源八景、开化寺、碧云庵、高湖山、拄龙山园、瑶芝洞逸诗、水口带石、五岭石刻、花桥、六山、再游龙尾山、仙岩等篇目。卷二录芙蓉岭、五岭、青萝洞、密斗庵、梅源山、洞元观、角子尖、竹园、九老芙蓉尖、总灵洞、素心亭、擂鼓尖、黄冈山、桃花溪、金竺岭、太白、密山、石龙、景行斋、灵河寺、道观洞、源头活水、福山、石林庵、环绿亭、玉川、烟房、高贵山、练溪、桃溪、荫林、灵岩洞、乡云洞、莲花洞、涵虚洞、瑶芝洞、松岩里、连同、道源堂、东山九曲亭、瑞云楼等篇目[4],游记内容共涉及九十二处景点或景观,涵盖了地文景观、水域风光、遗址遗迹、建筑与设施、生物景观(南唐古柏、荫林)等类型。

新安在万山间,植物最繁,尤其以杉树、松树为多。元代歙县名士郑玉曾作《怪松记》,描绘了几株古松的风姿:“今存者五株,其西四株,皱肤裂甲,臃肿挛拳,樛枝踈叶,屈曲槎牙,与他松不类。或一枝夭矫飞入云汉,如蚪龙上腾,云雾四起;或一枝横出,低垂掠地,如飞鹰旋,野狐兔在目,利爪方张或蟠结如车轮,或曲折如矩尺。远视之,则青山矗矗,翠色照眼;近视之,张盖当逵,横纵布顶,四缘飞舞,班荆而坐,恍若箕踞岩下,谽谺上耸,藤蔓联络,枕石而卧,则疑偃息高堂。飞桷华榱,蔽亏天日。其东一株,枝皆下垂,蓊郁蔥蒨,又如卿云腾空,飞鸾翔集。”郑玉与友人或挽舟溯流,或肩舆就陆,“每一过此,则弹琴赋诗,酌酒钓鱼,与此松结岁寒之盟,为莫逆之友,以尽余年之乐”[5]艺文卷五志二十六《碑记三》。

晚明以后黄山逐渐向世人展露她瑰丽奇幻的风光,黄山松也成为黄山最为著名的吸引物之一,清人杨补在游记中写道:“山固饶嘉树,松或有之,黄山松外无。树石洗不留纤泥,凡根不能託,独松吸雨露日月之气而生,若羽人绝粒,霞表其坚矫之性,屈于巉削年岁神怒,往往裂石搏峰,离崖赴壑而针鬚銕骨,奇夺天工,尤名山之独胜也。”[6]清代闵麟嗣在《黄山松石谱》中,列绕龙松、卧龙松、接引松、棋枰松、蒲团松、困龙松、迎送松、倒挂松、破石松、仙桥柏、游龙柏等古木奇松,为一时奇观。

其实在康熙《徽州府志》所载休宁县“古迹”中,已包括两处古木资源,一为楠树,记曰:“白岳天门倚崖楠木一株,拔壑参天,婆娑碧荫,如幄如云,盛夏游人柱杖其下,清凉袭腋。山志云‘江左楠木惟此一株,今枯,雕为神像’”。另一为八门松,记曰:“在方口,邑人相国吴正治先茔前,乔松孤耸,垂枝匝地,阴翳蒙密,中容数百人,可径入者八处,故名。”[2]卷十七《杂志下·古迹》可见明清时期古树名木已成为旅游者的游赏对象物,只是时人并无旅游资源分类的意识、将其归为古迹类而已。

方志中虽没有旅游商品的条目,但徽州特产丰富,文房四宝、茶叶、果品等土特产品也是吸引游人流连的重要资源。如澄心堂纸、汪伯玄笔、李廷圭墨、旧坑石砚素被称为新安四宝,闻名遐迩。明代著名文人徐渭游历徽州时,曾在一小肆用二百五十钱购买一方歙砚,并作《歙石砚铭并序》以纪其事,可见对此砚的钟爱[7]16。方志记载与实际情形的差别,表明明清时期徽州旅游资源的丰富性与构成的复杂性。

徽州六县拥有的旅游资源结构相似,但丰富性差异明显,歙县、休宁、婺源自然与人文旅游资源的数量均多于余下三县,这是徽州六县地域特征与经济文化发展状况不平衡所导致的必然结果。康熙《徽州府志》载徽州六县县域辖土面积依次为:歙县,东西一百五十七里,南北二百四十里;婺源:东西二百二十里,南北一百五十里;祁门,东西一百八十里,南北一百六十里;休宁,东西六十八里,南北一百七十九里一百三十步;黟县,东西六十里,南北七十里;绩溪,东西一百里,南北六十里。可见黟县、绩溪县域辖土面积较小,故而拥有自然旅游资源数量较少。明末徽商、书画鉴赏家吴其贞曾言:“昔我徽之盛,莫如休、歙二县”[8]62,歙县为府城附郭,与休宁富商世家云集,素来富厚;婺源为朱子故里,文风昌盛,故此三县人文底蕴深厚,历史古迹、人文景观丰富。

(二)徽州人文旅游资源占据优势地位,旅游资源主体特色较为鲜明

根据表1可以看出,明代徽州人文旅游资源占绝对优势地位,占总资源数的77.9%,其中人文旅游资源数量以歙县(含本府)、休宁、婺源为多。人文旅游资源中,又以宫室、寺观、桥梁资源为多,分别占27.9%、27.6%、23.7%。其中休宁县的宫室资源比例占人文旅游资源的比例高达36.5%,尤为突出。

根据表2可以看出,清代徽州人文旅游资源仍占优势地位,占总资源数的72.9%,其中人文旅游资源数量以歙县、婺源、休宁为多。人文旅游资源中,又以桥梁、寺观、古迹为多,分别占29.4%、26.8%、19%。其中休宁、歙县的寺观资源尤为丰富,占人文旅游资源的比例分别高达39.8%、31.6%。

通过以上分析可知,山岳河流、寺观宫室是徽州最为重要的自然及人文旅游资源,这一结构特点充分体现了徽州的地域特色。

名山胜水是从来都是徽州最主要的自然景观。“群山环抱、秀水萦绕”,“介万山之中”、重峦叠嶂等词句,恰如其分地描述了徽州府的地理环境和自然特征。万历歙志云:“徽居万山之中,四塞甚密。”[5]考卷一志二《疆域》环徽皆山,是徽州地形的基本特征。从现代地理学角度来看,徽州地处皖南丘陵山地单元,山地及丘陵占十分之九。中部低山中山带为皖南丘陵山地的核心,黄山、九华山、牯牛降等便包括其中。屯溪盆地,位于黄山、天目山、白际山之间,山水秀丽,尤以休宁齐云山为著[9]54-55。

徽州地处山区,山间溪流纵横,涓滴汇聚成河。根据方志所载,徽州主要水系自歙县丰乐水发源于黄山,自绩溪扬之水,发源于垅山嵸山,南会于郡城,曰练溪,又名徽溪。“练溪,上接绩溪之水,环府城而西,而东至浦口,与屯溪来之休黟婺源诸水汇。”[10]后南达浦口,注于歙浦。歙浦乃新安诸水聚会处。休宁率水发源率山,婺源浙源水发源浙源山,祁门大共水发源大共山,黟县横江水发源武亭山,六邑之水达歙浦后,休婺祁黟四水同为新安江,下深渡,出街口会流至严州,合金华之水入钱塘,朝宗于海。新安江流域形成了新安江、练溪、歙浦等主要水资源景观。新安江穿行在徽州山岭和盆地之间,江流清澈见底,沿岸山色青翠秀丽,山水之间还点缀着众多名胜古迹。新安江沿岸潭、滩很多,滩险流急,“深潭与浅滩,万转出新安”描绘的便是新安江奇险天然的水域风光。

明人李维桢在其《雅园记》用大家之手笔描绘徽州之水的水声、水色、水藻、水中之石、水面之鸟,形色兼备:

山麓诸水发源岩穴,汇而为沼,於仞鱼跃,复溢而为涧。沈休文所谓‘洞澈随深浅,皎镜无冬春。千仞写乔树,百丈见游鳞’。新安江水大都然也。凫鹥鸥鹭,鶂翠,苹繁蕰藻,菇蒲葭菼,所在而是。其石为礐,为嗸,为岛,为矶;为砥柱,为井干,为仙鞭,为帝棋;为督邮袂,为廪君舟,为玉女房;为伏虎,为叱羊,为沈犀,为化鹊;为昆明鲸,为零陵燕,为陈宝鸡。受雨受风,濆薄沸腾,回复汨急。其声为笙簧,为钟鼓,为雷霆,为鼎沸,为堤激;其象为涟,为沦,为珠,为玑,为瀑布,为散花,为濯锦,为垂帘,为马鬣瓢倾,为灵胥怒涛,不可殚状矣。[11]卷五十七《雅园记》

徽州“多名山,昔又最富,故各处有寺观”。明清时期徽州寺院道观数量众多,体现了徽州浓厚的宗教信仰氛围。清人赵吉士认为,此类场所虽是“一郡一邑中,其最无益而止足以诬民惑俗”之地,“然将尽天下而废之,亦有所不可”。但寺院道观可点缀山水,是不可或缺的构景要素和人文景观:“一山之巅也而菴,一水之涯也而寺焉,金碧琳宫,浮图精蓝点缀于碧波苍霭之间,虧蔽掩映,亦可为好山好水生色,如川之有鱼,山之有禽也,禽鱼固无益于山川,然有山川亦不可无禽鱼也”[2]卷十八《杂志下·寺观》。

宫室,本为“人之所以生聚托处者”。明代的徽州僻处山中,绝无歌台舞榭池馆之侈,然而“据林泉之胜,以第宅楼观相雄者亦比比有之”。[12]卷十《宫室》虽康熙《徽州府志》中并无“宫室”条目,但园林宅邸的数量大幅增加是不争的事实。徽州坐落于万山丛中,境内溪流密布,造园条件优越。“新都保界群山,水诎矣;其不诎者,皆人力也,卒莫能胜天。是园都山水之间,殆天胜矣。”[13]1522因而徽州园林多依山采形、就水取势,形成既奇巧秀美,又清新淡雅、曲径通幽的艺术风格[14]163。明清徽州文人园林继承了宋代闲适雅致的气质,明时名园,歙县有遂园,“在城东隅,邻太函,汪氏所营”。休宁有荆园、季园、七盘园等。荆园在草市,孙氏所营。”[15]167又如谼中为黄山一胜境,在石磡岭东,丰乐水边,横川而馆,汪道昆曾隐居其中,为其戚蒋銮所营造。谼中有韦堂、华阳馆、樛木亭、野人居、泠风阁、鹿谿、方周榭等建筑,构景如画[13]1485。汪道昆在《遂园记》中借他人之口,表达了自己退守园林的隐逸心态:“伯之言曰:‘如使吾为五岳游,吾无以资屝屦;为五湖游,吾无以资舟樯;为大人游,吾不能为趑趄;为少年游,吾不能为跅弛,吾将老吾园矣。’”[13]1574

雅园为明代休宁商山吴氏所营,著名文人李维桢为其四季美景所深深折服:“广厦澳室,崇台闲馆,曲房便坐具足。土无绨锦,木无文绣也。春雨夏云,秋月冬雪,朝曦夕阳,山光水态,禽言花气,茂对时育,无所不佳”[11]。清初潜口水香园为汪度所建,素以花香水淑著称。水香园中,植有梅花百余株,兼植丹桂、紫荆、菊花、海棠、芙蓉、月季、荷花等花卉树木,一年四季花香不绝。素有“梅花虽落流水犹香”“生香不断树交花”之誉[14]152。园林是人化的环境,是人与自然亲近的空间场域,不仅是徽州文人生活居住的现实空间,也是陶冶情操、安顿心灵的理想乐园。徽州文士们居处园亭,悠然而游,感悟自然,达到天人合一的理想境界。

徽州书院是文人士子游学问道的藏修息游之所,明清时“天下书院最盛者,无过东林、江右、关中、徽州”[16]卷三《营造制上·学校》,紫阳书院、还古书院等都是当时著名的书院。徽州书院大都选址于风景秀丽、钟灵毓秀之地。紫阳书院旧基左侧接乌聊山脉,正对紫阳山,尤为一郡山水胜处。明嘉靖年间,祝世禄等徽州士绅,经过精心选址,创建还古书院。还古书院位于休宁城东万岁山上,被狮象二山左右拱抱,“松萝齐云诸峰远近环列,汶溪之水委曲襟带,楼台亭榭上下掩映,其景足以游目骋怀。”[17]549万岁山又名古城岩,东港大溪汇聚山下,书院周边古迹众多,如汪王故宫、兑卦石、龙飞古迹石、神皋、文昌阁、古城桥,水观岩、半亭阁、放生潭等。还古书院虽离城不远,却“语清旷则远市嚣,语井烟则谢幽僻”[18]卷七《艺文志·纪述》。绩溪的槐溪书院左有马鞍巨石,右有鹤观高墩,前有大屏山,下有乳溪水[19],书院周围的自然环境与人文景观巧妙结合,体现“天人合一”的理念和浓郁的文化氛围。

(三)徽州人文景观与自然旅游资源紧密融合

新安山水经历代名流达人“履屐所经,题咏所及”,而以成为名胜之区者,代各有之[20]第七十五节《古迹概言》。虽穷陬僻壤之区也不例外。清人赵吉士曾曰:“祁之故城以梅公传,歙之乌聊以汪越国传,紫阳以许仙传,射蜃湖以程忠壮传,绩之翠眉以小苏传,吾休之龙飞石以有明太祖传”,点明了所谓地以人重,地以人传的道理[2]卷十七《杂记上·古迹》。汪华、梅鋗、许宣平、程灵洗、苏辙、朱熹、朱元璋等历朝名人在徽州大地留下的足迹,都成为后世的人文景观与历史古迹。如宋元丰七年七月(1084)苏辙曾调任绩溪县令,虽然在绩溪仅仅只停留了八个月,却因官声清明、造福一方而为人民景仰,故绩溪保留了许多与苏辙有关的历史遗迹。如苏公堤,相传为苏辙所筑;景苏楼,在县治后,为宋知县曹训慕苏辙之贤,摹其遗像所建;翠眉亭,在县西,亭前小山相对如眉,苏辙曾游,谓似其乡之眉山,故得名;豁然亭,宋汪琛所建,苏辙常与汪琛登亭赋诗。来苏桥、来苏渡,相传为苏辙宰邑期间,苏轼归自南海,便道过访,为迎东坡而建[2]卷十七《杂记上·古迹》。在明清士大夫的传统观念中,历史古迹对他们有见贤思齐的作用。文人士子认为古迹不只是地方文化优越性的表征,更是历史文化传承的重要遗产。

可以说,历史典故、人文传说与自然景观紧密融合,交相辉映,赋予了徽州自然风光深厚的文化内涵,这是徽州旅游资源的最大特色。

参考文献:

[1]张廷诤.新安名胜试帖[M].安徽省图书馆古籍部藏.

[2]赵吉士.徽州府志[M].合肥:黄山书社,2010.

[3]潘耒.游黄山记[M]∕铅印本.苏宗仁.黄山丛刊:第七帙.1935(民国二十四年).

[4]周鸿.婺源山水游记[M].安徽省图书馆古籍部藏.

[5]谢陛.歙志[M].合肥:黄山书社,2014.

[6]杨补.游黄山记[M]∕铅印本.苏宗仁.黄山丛刊:第七帙.1935(民国二十四年)。

[7]刘祯.明人小品十家:徐文长小品[M].北京:文化艺术出版社,1996.

[8]吴其贞.书画记[M].邵彦,点校.沈阳:辽宁教育出版社,2000.

[9]闵煜铭.安徽省地理[M].合肥:安徽人民出版社,1991.

[10]李应鈺.皖志便览[M].刻本.安省镂云阁.1902(清光绪二十八年).

[11]李维桢.大泌山房集[M].刻本.1611(明万历三十九年).

[12]彭泽,汪舜民.徽州府志[M].影印本.济南:齐鲁书社,1997.

[13]汪道昆,太函集[M].胡益民,余国庆,点校.合肥:黄山书社,2004.

[14]王星明,罗刚.桃花源里人家:徽州古村落[M].沈阳:辽宁人民出版社,2002.

[15]许承尧.歙事闲谭[M].李明回,点校.合肥:黄山书社,2001.

[16]马步蟾.徽州府志[M].刻本.1827(清道光七年).

[17]施璜.还古书院志[M]∕赵所生.中国历代书院志:第八册.南京:江苏教育出版社,1995.

[18]李乔岱.休宁县志[M].刻本.1607(明万历三十五年).

[19]戴鸿儒.绩溪县东关戴氏宗谱[M].崇礼堂木活字本.1889(清光绪十五年).

[20]祁门乡土地理[M].安徽省图书馆古籍部藏.

(责任编辑:刘怀山)

中图分类号:F592.7

文献标志码:A

文章编号:1673-2928(2016)03-0059-05

收稿日期:2015-10-14

基金项目:国家社科基金重大项目“中国古代民间规约文献集成”(14ZDB126);国家旅游局旅游业青年专家培养计划;安徽省高校优秀青年人才支持计划;安徽省高校人文社科重点研究基地招标项目“明清徽州大众旅游活动与地域文化”(SK2015A003)。

作者简介:周海燕(1978-),女,安徽无为人,安徽工业经济职业技术学院副教授、博士,安徽大学徽学研究中心访问学者,研究方向:旅游文化、明清文献学(徽学)。旅游对象物。