中共中央九评苏共《公开信》

舒梓

新中国与苏联鲜为人知的历史事件(连载十二)

中共中央九评苏共《公开信》

舒梓

1963年7月5日,中苏两党论战初期,邓小平率中共代表团赴莫斯科同苏共代表团会谈,刘少奇、周恩来等领导人到机场送行。

1959年10月4日,赫鲁晓夫在争吵声中离开了中国,而且在回国后就制定了消极的对华政策。可是毛泽东此刻还认为中苏分歧主要是两党对马克思主义理论中的一些问题存在不同理解,他期待继续使用1956年发表《关于无产阶级专政的历史经验》等文章的方法,统一与苏共的认识,于是便组织人马,从1960年上半年起陆续发表了《沿着伟大列宁的道路前进》、《列宁主义万岁》、《在列宁的革命旗帜下团结起来》等三篇文章。这些文章分别由胡乔木、吴冷西、陈伯达等执笔,经中共中央政治局常委会多次讨论,很多地方毛泽东亲自做了改动。三篇文章分别以人民日报、红旗杂志和中共中央宣传部部长陆定一讲话的名义发表,各有侧重又遥相呼应,主要讲战争与和平的问题。文章揭露美国还在继续推行它的侵略与战争政策,以美苏戴维营会谈后世界上发生的事件为例,驳斥了赫鲁晓夫散布的所谓美国爱好和平、艾森豪威尔也爱好和平的观点。呼吁全世界人民团结起来,通过斗争,争取和保卫世界和平。

不料三篇文章发表后,苏共不仅没有接受中共的观点,苏联的报刊上还出现了大量反驳文章。《真理报》在6月12日的社论中写道:“我们认为国际共产主义运动中左翼分子的话是错误的和不正确的,他们的大意是,既然我们已经把政权掌握在了自己手中,那么,我们就可以超越某些历史发展阶段,立即进入共产主义。”

对此,中共又通过报刊发文开始批驳苏共的观点。6月25日,《人民日报》断言:“只要垄断资本主义集团在美国继续统治和美帝国主义继续存在,战争的威胁将不会消除,世界和平将无法得到保证”。《人民日报》还谴责“被帝国主义的核战争讹诈吓呆的修正主义者”,“夸大这种战争的后果和不惜任何代价向帝国主义乞求和平”。

就这样,世界上两个最大的马列主义政党拉开了论战序幕,双方引经据典、你来我往,动用了所有宣传工具,使辩论一直持续了四年多,直到1964年赫鲁晓夫下台才告一段落。

这场论战的高潮是苏共中央《致苏联各级党组织及全体共产党员的公开信》,以及中共评论这封信的九篇文章。

苏共《公开信》的主要内容

苏共中央的《公开信》是以回答1963年6 月14日中共中央给苏共复信的形式发表的,《公开信》在引言中写道:中共领导人公然要加剧国际共产主义运动中的论战的顽固企图,对我们党的立场的明显歪曲,对我们暂时不发表(中共文章)的动机的不正确的解释,促使我们发表中共中央1963年6月14日的信件,并对这一文件做出评论。读到中共中央信件的每个人,都会在关于一致和团结的响亮词汇后面看到对我们党和苏维埃国家不友好的和诽谤性的攻击。

关于论战的发生,信中说:在1960年莫斯科会议上,当绝大多数共产党拒绝了中共的观点时,中国代表团“顽固地坚持自己的特殊观点,只是在出现了它会完全孤立的威胁的时候,它才签署了声明”。此后,他们就“利用阿尔巴尼亚劳动党的领导作为传声筒”,重新开始宣传自己的方针。而且后来旨在改善两国关系的一系列呼吁也都没有得到北京的响应。

《公开信》将可能发生的热核战争作为一个专题进行了论述,信中写道:中国同志显然对热核的全部危险性估计不足。他们断言,“原子弹是纸老虎”。他们说,主要的是尽快消灭帝国主义,至于通过什么途径,以怎样的损失来达到这一点,似乎都是次要问题。试问,对谁来说是次要的呢?是对一旦爆发热核战争时便注定要遭到死亡的亿万人呢?还是对这种战争的最初几小时就会从地球上消灭的国家?

关于和平共处,《公开信》写道:中共中央在6月14日的信中指责各国共产党,说它们把不同社会制度国家的和平共处引伸到剥削者和被剥削者、压迫阶级和被压迫阶级,劳动人民群众和帝国主义者之间的关系方面。这是真正骇人听闻的臆造和诽谤。……当我们谈到和平共处原则时,我们是指社会主义国家同资本主义国家的国家关系而言。和平共处原则当然绝对不能引伸到资本主义国家内部敌对阶级之间的关系中。

谈到恢复党内生活中的列宁主义原则和准则时,《公开信》中说:中共领导人针对我们党宣布为人民争取美好生活是自己的任务时,暗示苏联社会有某种“资产阶级化”和“蜕化”。按照他们的逻辑,如果人民穿草鞋和喝大锅清水汤,这就是共产主义,而如果劳动者生活得好和希望明天生活得更好,这仿佛就是资本主义复辟……

关于社会主义国家的关系问题,《公开信》中说:在最近三年里,中国同其他社会主义国家的贸易额下降了一半以上,由于中国破坏协定,使其中一些国家的经济受到了严重损失。在“主要依靠自己的力量建设社会主义”这一公式下掩盖着建立自给自足的民族经济这一概念,对这种经济来说,同其他国家的经济联系仅限于贸易。中国同志力图把这种态度强加给其他社会主义国家。……这种政策不能把它看成别的,只能看成是破坏社会主义大家庭的团结的企图。

关于国际共产主义运动,信中指责中国领导“策划和支持各国共产党的各种变节者的反党集团”,这些反党集团有比利时、美国、巴西、澳大利亚、意大利,印度和锡兰等国的共产党。信中说:“第四国际”的托洛茨基分子企图利用中国党的立场来达到自己的目的,中国领导人用许多种语言发表文章,辱骂性地攻击苏联、法国、意大利、印度和美国等国的共产党,企图要其他兄弟党从属于自己的影响和控制。

关于阿尔巴尼亚和南斯拉夫问题,信中说:中国领导人尽力利用阿尔巴尼亚领导人作为自己的传声筒,并且把他们推上了公开反对苏联及其他社会主义国家和兄弟党的道路。

《公开信》引用了1955年《人民日报》的一句话:“南斯拉夫在建设社会主义中已经取得了重要的成就”,随后问道:为什么中国领导人如此急剧地改变了自己在南斯拉夫问题上的立场呢?他们把这看作是他们认为有利的借口,用来污蔑苏共和其他马克思列宁主义政党的政策,此外很难作别的解释。

在苏共与南共联盟之间,在若干原则性的意识形态问题上依然存在着分歧。但是,像中国领导人所作的那样,根据这一点便把南斯拉夫“革除”出社会主义,是不正确的。现在世界上有十四个社会主义国家,执掌国家领导权的兄弟党所遇到的问题、范围日益扩大,而且每一个兄弟党都在不同条件下工作。在这种情况下,各兄弟党对解决这些或那些问题可能出现不同的态度,这是不足为奇的。如果我们仿效中国领导人的榜样,那么,由于我们同阿尔巴尼亚劳动党领袖们的严重分歧,我们不是早就该宣布阿尔巴尼亚不是社会主义国家了,但这是对解决问题的不正确的、主观主义的态度。尽管同阿尔巴尼亚领导有分歧,苏联共产党人认为阿尔巴尼亚是社会主义国家,并从自己开始采取措施,不使阿尔巴尼亚脱离社会主义大家庭。

中共九篇评论文章概述

苏共中央的《公开信》出台后,在不到一个多月的时间里,苏联方面仅在国家级报刊上就发表了三百多篇攻击中国的文章和材料,其观点、深度、提法都是以《公开信》为基础的。针对这种情况,毛泽东决定集中力量对这封信进行剖析、反驳和彻底批判。

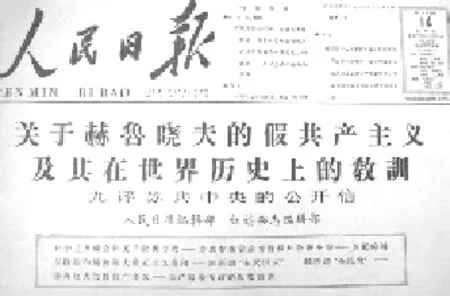

1964年7月14日,《人民日报》刊登九评苏共中央《公开信》。

1963年7月20日,《人民日报》全文刊载了苏共中央的《公开信》,同时发表《编者按》。《编者按》指出:“这封信的内容是不符合事实的,它的观点是我们不能同意的。”《编者按》说,《公开信》“采用了马克思列宁主义者绝对不能允许的歪曲事实、颠倒是非的手法,不实之词至少有七八十处之多。”《编者按》声称将在以后逐渐发表文章和材料对《公开信》捏造的谎言加以澄清。

1963年9月9日,中国宣布“从今天起,人民日报编辑部和红旗杂志编辑部将陆续发表文章,评论苏共中央公开信”。同日,以两家报刊编辑部名义发表了第一篇文章,题目是“苏共领导同我们分歧的由来和发展”。至1964年7月14日,总计发表了九篇此类评论文章,这就是后来人们常说的“九评”。在这将近一年的时间里,中央人民广播电台传出的浑厚有力的声音震撼着中国大地,一遍遍播放的《国际歌》,让七亿中国人民感到为真理而斗争的无比光荣和自豪。

《人民日报》和《红旗》杂志编辑部发表的一评苏共中央《公开信》,在承认中苏之间存在分歧后,列举了大量事实,说明中苏之间的“分歧完全是由于苏共领导背离了马克思列宁主义,背离了1957年莫斯科宣言和1960年莫斯科声明的革命原则,在国际共产主义运动中推行一条修正主义、分裂主义的路线而产生的。苏共领导沿着修正主义、分裂主义的道路越走越远的过程,也就是分歧的发展和加剧的过程。”

9月13日,两家报刊发表了二评苏共中央公开信,题目是《关于斯大林问题》。文章认为“斯大林问题,是一个世界范围内的大问题,……估计在本世纪内,这个问题还不可能作出定论。”文章批判了赫鲁晓夫利用“反对个人迷信”全盘否定斯大林的做法。文章指出:“斯大林一生的功绩和错误,是历史的客观存在。斯大林的功绩同他的错误比较起来,是功大于过的。他的主要方向是正确的,错误是第二位的。”文章列举了斯大林在十月革命、捍卫第一个无产阶级政权、领导人民进行社会主义经济建设、指挥卫国战争、同布哈林及托洛茨基分子进行斗争、丰富马列主义理论、支援各国人民革命斗争等诸多方面的丰功伟绩,认为斯大林的一生,是一个伟大的马克思列宁主义者的一生,是一个伟大的无产阶级革命家的一生。文章申明,我们为斯大林辩护,并不是为他的错误辩护。

9月26日,《南斯拉夫是社会主义国家吗?——三评苏共中央的公开信》在《人民日报》和《红旗》杂志发表。文章把南斯拉夫当成了一个从社会主义国家复辟到资本主义国家的典型,对它的复辟过程进行了分析和批判。文章告诫人们:“社会主义国家的资本主义复辟,并不一定要通过反革命政变,也不一定要通过帝国主义的武装入侵,它可以通过社会主义国家领导集团的蜕化变质来实现”。文章告诫人们:“堡垒是最容易从内部攻破的”。

四评苏共中央的公开信《新殖民主义的辩护士》是10月22日发表的。文章批判了苏共领导对待民族解放运动的错误观点及做法,分析了新殖民主义者的本质和特点。文章指出,第二次世界大战以后,帝国主义并没有放弃殖民主义,只不过是变幻了一些方式。这种方式的一个主要特征就是选择和培养代理人。但在本质上他们继续把这些国家作为他们的商品销售市场、原料供应地和资本输出的场所,进行残酷地剥削。这种新殖民主义更隐蔽、更阴险、更毒辣,也更具有欺骗性。

11月19日,五评苏共中央的公开信《在战争与和平问题上的两条路线》发表。文章驳斥了苏共在《公开信》中就战争与和平问题对中共的攻击。指出:“在战争与和平的问题上,我们同苏共领导的分歧,是要不要反对帝国主义,要不要支持革命斗争,要不要动员全世界人民起来反对帝国主义的战争计划,要不要马克思列宁主义的不同路线的分歧。”

1963年12月12日,《人民日报》、《红旗》杂志发表了第六篇评论苏共中央公开信的文章,题目是“两种根本对立的和平共处政策”。文章首先指出中国不仅同意在不同社会制度国家之间可以和平共处,而且还是这项原则的发起国之一。那么为什么在和平共处的问题上中苏两党仍旧有较大的分歧呢?原因主要集中在三个问题上:

1.实现和平共处,能不能消除社会主义同帝国主义之间的对立和斗争;

2.和平共处能不能作为社会主义国家对外政策的总路线;

3.和平共处政策能不能作为全世界所有共产党和国际共产主义运动的总路线。

文章说,我们一向认为,在阶级社会中,把和平共处看作是解决社会所面临的主要问题的最好的和唯一可行的道路,是完全错误的,是否定阶级斗争的社会和平主义,这是对马克思列宁主义的明显背叛。

七评苏共中央的公开信《苏共领导是当代最大的分裂主义者》,发表的时间是1964年2 月4日。文章指出,以赫鲁晓夫为首的苏共领导既是现代修正主义的主要代表,也是国际共产主义运动最大的分裂主义者。文章批驳了苏共提出的中共所谓“反苏”、“争夺领导权”、“抗拒多数意志”、“破坏国际纪律”、“支持兄弟党的反党集团”等谬论,指出“维护社会主义阵营和国际共运团结的唯一道路,就是苏共领导必须放弃他们的修正主义、大国沙文主义和分裂主义的路线。”

1964年3月31日,《人民日报》、《红旗》杂志联合发表编辑部文章《无产阶级革命和赫鲁晓夫修正主义——八评苏共中央的公开信》。文章强调暴力革命是无产阶级革命的普遍规律,指出国际共产主义运动历史上的一切修正主义者,无一不是反对暴力革命的。文章认为赫鲁晓夫宣扬的所谓“和平过渡”,与十月革命道路根本对立。

九评苏共中央的公开信《关于赫鲁晓夫的假共产主义及其在世界历史上的教训》,是这九篇文章的重头戏。发表的时间是1964年7 月14日,这一天刚好是苏共中央的公开信发表一周年的日子。文章认为世界上第一个社会主义国家正面临着“党变修、国变色”的危险,号召人们从赫鲁晓夫修正主义提供的反面经验中,汲取教训。文章以毛泽东的论断为依据,指出苏联所以发生“卫星上天,红旗落地”的悲剧,主要是没有选择和培养好接班人。为此,毛泽东在这篇文章中亲自撰写了培养无产阶级革命事业接班人的理论。

由于九评苏共《公开信》发表后形势发生了一些变化,几个保持中立的共产党通过各种方式一再劝和,中共停止了对苏共中央《公开信》的评论。毛泽东认为已经发表的九篇文章不仅驳斥了苏共《公开信》对中共的攻击,为全世界人民指出了反帝、反修的斗争目标和斗争策略,而且还为保证社会主义国家千秋万代永不变色解除了后顾之忧。

中苏论战对两党、两国都产生了巨大影响,几十年后回过头来看这件事,发现它在具有一定积极意义的同时,也产生了不少副作用。邓小平在1989年5月16日与戈尔巴乔夫会谈时,对这段历史、对这件事情作了比较精辟的分析和结论。他说:“多年来,存在着一个对马克思主义、社会主义的理解问题。从1957年第一次莫斯科会谈,到六十年代前半期,中苏两党展开了激烈的争论。我算是那场争论的当事人之一,扮演了不是无足轻重的角色。经过二十多年的实践,回过头来看,双方都讲了许多空话。马克思去世以后一百多年,究竟发生了什么变化,在变化的条件下,如何认识和发展马克思主义,没有搞清楚。”

那么这场论战对中国还有什么积极意义呢?主要是中国共产党通过这种方式顶住了外来那些“空话”的压力,捍卫了国家主权和尊严。但与此同时,中共本身所讲的“空话”却对此后相当长一段时间里的政策产生了无法估量的影响,而且主要是消极的。

首先,通过批判赫鲁晓夫的“反对个人迷信”,刮起了个人迷信之风,毛泽东思想的权威开始在全国范围内大树特树,党内的民主生活逐渐进入不正常状态。毛泽东从此被推上了神坛,被推到了在国际共产主义运动中不适当的位置。毛泽东本人也逐渐接受了个人迷信,接受了诸如“四个伟大”、“三忠于、四无限”之类的颂扬,为其“亲自发动和领导”文化大革命创造了条件。

通过对赫鲁晓夫修正主义集团的批判,毛泽东认为他找到了资本主义可能复辟的根本原因,他改变了中共八大关于阶级斗争的科学分析,指出社会主义阶段的主要矛盾仍然是无产阶级与资产阶级的斗争,并且将其发展成无产阶级专政条件下继续革命的学说。在“阶级斗争是纲,纲举目张”的口号声中,一切问题都开始用阶级斗争的角度重新审视,一切事物都要用阶级斗争的观点认真分析,政治运动一场连着一场。最后连刘少奇、邓小平这些与赫鲁晓夫面对面论战的中共领导人也都被打成了“中国的赫鲁晓夫”。

论战在全国引发了不正常的政治热情,从中央到地方的干部、群众都卷入了听九评、学九评、反修防修的政治活动当中。在电台播放九评及主要论战文章时,工厂停产、学校停课。中共中央几乎所有常委在将近两年的时间里,主要精力基本都用在了审查论战文章,阅读反面材料上,党的工作重心长期无法转移到经济建设当中来,丧失了与世界经济同步高速增长的良机,拉大了与发达国家的距离。

按照论战提出的理论,全国从1964年起开始选拔无产阶级革命事业接班人,毛泽东也按照他本人制定的五项标准为自己选定了接班人,并一度通过党章加以明确。但历史却开了这样一个玩笑,就是按这种理论选出的接班人,最后都没有成为接班人。

下期预告:

1964年10月14日深夜,毛泽东得到赫鲁晓夫下台的消息,但对其原因一无所知。他期待这是“九评”的战果,是反修防修的伟大胜利,遂派周恩来以祝贺十月革命胜利四十七周年名义前往莫斯科打探。不料此行不仅搞清了赫鲁晓夫下台与中苏论战毫不相干,还发生了苏军元帅煽动周恩来“把毛搞掉”的闹剧。

那么赫鲁晓夫到底是怎么下台的?“把毛搞掉”事件到底是怎么发生的?请看连载第十三期:《赫鲁晓夫下台与马利诺夫斯基事件》。