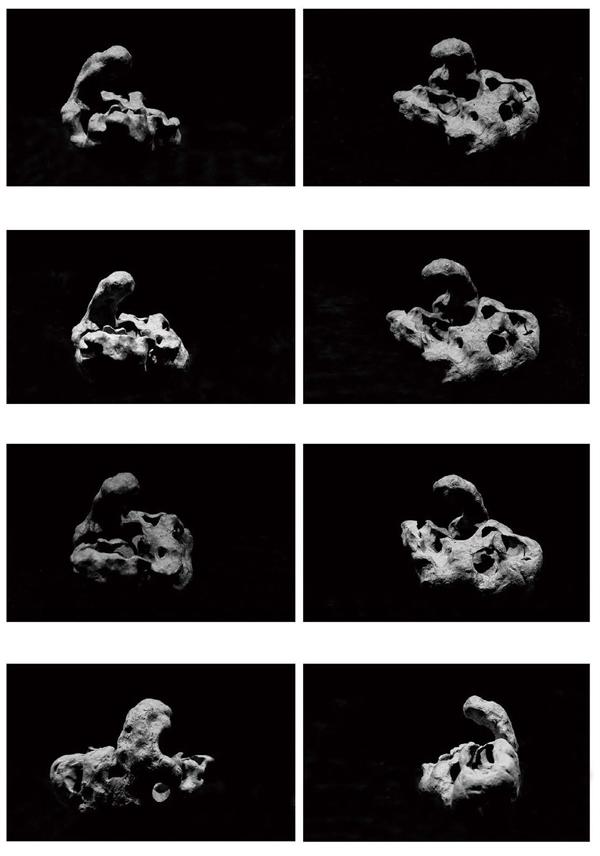

石“文而丑”

顾默修

在上一期文章中,我们讨论了了古典赏石的表征,这一期,我们继续这个话题。

何以“文”

前文提到,正是由于苏东坡的“石‘文而丑”与米芾的“瘦皱漏透”同属赏石表征这一范畴,是同一层次的问题,因此两者才具有对话的可能性,在六百年之后,郑板桥方能将它们并置在一起讨论。

由于郑燮在对比时只谈到“丑”这一特质:“一丑字则石之千态万状皆从此出。彼元章但知好之为好而不知陋劣之中有至好也。东坡胸次,其造化之炉冶乎?燮画此石,丑石也,丑而雄,丑而秀。”我们几乎已经忘了在“丑”之前还有一个概念——文。

“文”本是象形字。甲骨文此字像纹理纵横交错形,本义是花纹、纹理。引申为有文采、华丽,与“质”或“野”相对。常见例词如:文质彬彬,在今天“多用于形容人文雅有礼貌”。其实“文”最直接的意义是指“彩色交错”,引申为“文雅”,指人的言谈举止和服饰装束要合乎“礼”的规定。“质”,有本体、禀性、质地、质朴之义,指一个人与生俱来的质朴无华的天性。“彬”,古文作“份”,“彬彬”又作“份份”,“杂半”之义,朱熹《论语集解》解释为“物相杂而适均之貌”,《论语辞典》解释为“两者和谐地结合”。“彬”有一个同音同义字“斌”,其“文“武”各半之义更为直观。“彬彬”二字反映了孔子一贯“不偏不倚,执两用中”的中庸思想,同是基于孔子对“文”质”关系发展趋势的总体判断。

《论语·雍也》中谈道:“子曰:‘质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”整句话的意思是:质朴胜过文采,就会粗野;文采胜过了质朴,就会虚浮;只有质朴文采配合相宜才是君子。

由此我们看出,这石头的赏鉴,并非只一味的要“丑”,而是要“文而丑”——首先得是“文”的,“文”了之后,方可以“丑”。我们有些石友,对这个概念有误读,以为丑是赏石的一种标准,并且是一个比较高端的标准。在平时的赏玩过程中,一味追求毫无美感的石头,认为这才是有味道的。甚至当下有些赏石的评审活动,也在无意识地向这方向去追随和引导。

怎样“丑”

“丑”这个概念被用于形容古典赏石,大概是从九世纪描绘太湖石的诗歌开始的。在此之前,更多的是用“怪”这个概念来形容赏石,这在唐代以前就有先例,那时指的是园林用石。而最早的例子可能出现在《尚书正义》的《禹贡》里,所不同的是,那个时候,更多的是指美好的玉石。

就我们目前能看到的材料,最早发现并记录太湖石的是唐代大诗人白居易。在公元826年,这位大诗人在太湖边发现了两块石头,他被这两块石头的古怪形状所吸引,便让人把石头带回自己在苏州城内的官邸,作为当时的苏州太守,白居易做了一首诗来纪念这次偶得,这就是后来有名的《双石》:

苍然两片石,厥状怪且丑。

俗用无所堪,时人嫌不取。

结从胚浑始,得自洞庭口。

万古遗水滨,一朝入吾手。

担舁来郡内,洗刷去泥垢。

孔黑烟痕深,罅青苔色厚。

老蛟蟠作足,古剑插为首。

忽疑天上落,不似人间有。

一可支吾琴,一可贮吾酒。

峭绝高数尺,坳泓容一斗。

五弦倚其左,一杯置其右。

洼樽酌未空,玉山颓已久。

人皆有所好,物各求其偶。

渐恐少年场,不容垂白叟。

回头问双石,能伴老夫否。

石虽不能言,许我为三友。

在中国艺术中,“丑”是相对于严整的秩序而言的,我们常常将不合规矩,节奏混乱,不符合人们的审美习惯的东西称为丑,其实在中国人的日常生活中,人们推崇丑在一定程度上就是为了躲避日常规范。中国人欣赏丑石,暗含了对正常理性质疑的思想,不是猎奇,而是欣赏一种超脱常规,超越秩序,颠覆庸常理性的观念。

白居易用“丑”这个概念,来描述这两块石头,从此给中国的古典赏石表征设定了一个基本的范畴。并且认为能够欣赏石头的“丑”的这种能力,是极少数人的天分。这些石头虽然外表奇特,但却明显地缺乏实用性的功能。因此,能够在庸常的世界里,对无用之物加以审美的肯定,这显现了爱石者超脱的内心世界,同时展现了一种自由的生活态度和精神境界。

“文而丑”

让我们重新再来看一遍这段话:“一丑字则石之千态万状皆从此出。彼元章但知好之为好而不知陋劣之中有至好也。”这里反映出的是一种非常朴素的辩证法思维。“文”与“丑”、“陋劣”与“至好”都是互相孕育,互相转换的。

著名的赏石收藏家伊恩··威尔逊(Ian Wilson)夫妇,他们是在20世纪70年代开始对古典赏石产生了强烈的爱好。其收藏经历伴随着他们对中国古典赏石的认识过程。他认为:“在文人书房中观赏石头,把它们看成是给人带来沉思、具有浓厚道家象征主义的艺术品,而不是单纯看成有趣的地质品,这一点具有重要意义。每块石头的存在都是意义非凡的。这个概念构成了收藏文人石和文房珍品的哲学基础。对我来说,收藏石头基本上就是一次心灵探险。”

西方人常常愿意欣赏的是人造物品,具有人为加工的工序痕迹和思维理性,西方虽然讲求科学与客观,但往往缺少中国艺术在哲学上的复杂与多面。相对于西方人基于发生学和分析学的理性思维,中国人的赏石行为所反映出的思想方法倾向于肯定事物的予盾性,“文”和“丑”共处而不是对抗。所有这些特点都在中国文人的生活方式以及看待世界的方式中得到反映。在丑中发现美,在“陋劣”的石头形态中发现“至好”,并体验与似乎没有生命的物体间的精神交流与对话。