形与质的嬗变

——浅论周思聪的“彝女”系列

文:魏平远

形与质的嬗变

——浅论周思聪的“彝女”系列

文:魏平远

魏平远

1989年生于河南泌阳,现就读于南京师范大学,研二,主攻中国美术历史与理论方向。嗜读书,好游历。有数篇文字散见于《艺术研究》《明日风尚》《大众文艺》《秋水》《浮萍文学》《杂文报》等。

改革开放后,人们的思想观念起了巨大变化,外在思潮的冲击和艺术内在规律都要求美术的变革,本文以周思聪《日出而作,日落而息》等数幅大凉山“彝女”题材为例,将其置于80年代初的历史语境中,紧贴画家自身的经历,解析这一系列作品的思想性和艺术创造性及其转变和原因。

寻根;真实;形式;彝女

像绝大部分从20世纪五六十年代走来的画家一样,周思聪的一系列画作也反映出了时代的社会要求和艺术风尚,如《人民和总理》之于“伤痕美术”“彝女”系列之于“寻根”美术,这里我想着重论述周思聪1982年以来创作的彝女题材。

首先,简要介绍一下当时的社会背景:1980年以降,随着《父亲》《西藏组画》的问世,众多画家像发现了新大陆一样奔往西南、西北,人们表现着这里的荒蛮落后,也为它健康的人情和社会关系打动,全新的风俗民情令他们欣喜若狂,他们在这里反观历史文化,思考社会人生,描画自然风情,形成了与当时文坛交相呼应的“寻根”热潮,而周思聪就是在这时(1982年10月)走入大凉山的。今天来看,当时的“寻根”运动是场泛社会政治色彩的文艺运动。就“寻根”美术而言,一定程度上是“伤痕美术”的深化,而“伤痕美术”在某种意义上是呼应着当时的政治形势的,带有配合“拨乱反正”运动的色彩。它暴露“文化大革命”给人们带来的巨大身心伤害,谴责“文化大革命”对社会政治经济生活的极大破坏,声讨那些“当权派”,是一曲曲如泣如诉的哀歌。它虽然是真实的,但是也往往流于片面,如把“文化大革命”的毒害归因于某些人,致使对“文化大革命”的反思倾向肤浅表面。越来越多的人认识到:发生这些人间惨剧的原因比想象的要复杂得多,自觉开始反思起我们数千年的文化传统来。因此“寻根”美术带有很强的社会针对性。也许是人们述说的渴望太过急切,所以表现在美术文学上,仍有一些浅薄粗糙的问题。如凭借着走马观花的一瞥,把某些落后、愚昧的镜头(可能是真实的)拿来表达现成的文化观念,因此对一些作品的概念化、简单化多有指责,这的确是事实。但今天看来,《日出而作,日落而息》这样的作品仍然是站得住脚的,以下我们试从内容与形式上加以分析。

一、社会的变革与“真实”的再定义

这幅画描绘的是两个彝族妇人,一位中年、一位老年,她们是在砍柴归来的路上,太累了,她们此刻正把沉重的担子靠在一侧的石块上来歇息片刻,柴禾担子的背带紧紧勒在她们的肩膀上,仿佛她们的命运与沉重的劳作勒在了一起。她们在山野的昏漠中眼望远处,苦涩的神情中透出坚忍的态度,那是早已服膺命运安排的神色,可是,并不颓唐。我们一方面要为她们沉重少亮色的人生叹息,给予沉甸甸的同情;另一方面反观我们自身,又不能不对她们的坚强给予十二分的钦敬。她曾在给友人信中提到《父亲》:“我看了《父亲》以后,发现感动我的,正是那些‘抹黑’的描写”。并且指责说:《父亲》“给中国农民抹黑”的美协领导们“因为要那可怜的面子,可以舍弃艺术的真实”。的确,按照很长时间以来的标准看,《日》这幅画中的形象是“不好的”,因为生活的艰苦无望,老妇人的表情甚至是阴冷的,中年女子也不见喜色,这哪里像是摆脱农奴制翻身做主人的“新人”形象呢?我们禁不住怀疑了,然而正是这怀疑让我们正视许许多多的百姓的真实处境:他们就是这样生活的,真真切切,我们“解放”的任务还远未完成,也是在这封信中,她写道:“现实使不少人趋于脱离现实,包括我的儿子,都厌烦看反映现实的电视节目。儿子的爸爸更是如此,现代的小说一概不读。这我做不到,无论如何,我关心的总是现实。最感兴趣的还是现代人的想法。当然粉饰的东西是太多了,只要剥去皮,看到本然,那才是生命力最强的。”因为始终心系现实,所以特别为《父亲》《原爆图》打动,也特别明了《父亲》画中“真实”的分量。“我们从画报上看到的彝族‘幸福生活’‘载歌载舞’和现实怎么也联系不起来。”这和她在大足看到的一样,“农民苦极了”,生活的进程“太缓慢了,缓慢得令人窒息。”(信,1982.9.28)周思聪看到那里至今还人畜共居,住在殷代样式的房屋里,黑洞洞的没有窗子,许多孩子头上身上长着疮,孩子的死亡率很高,想到新中国成立都三十多年了,周思聪简直不能相信。在此意义上,它与《父亲》一样道出了时代沉重的追问。

日出而落,日落而息 周思聪 纸本设色 102.5cm×103cm 1982年

可以说从1980年的《父亲》和《西藏组画》开始,中国美术界开始重新定义、诠释“真实”这个艺术命题了,“真实”不再是典型的“真实”,更不是“红光亮”的“社会主义现实主义”了,而可以是一个很平淡的生活片段(《西藏组画》的七张画当时很多人认为像是习作),可以无关乎政教,可以是表现少数人的生存状态,“真实”的外延和内涵大大放开,“真实”被重新定义了。周思聪这一次不期然的到来,使她接触到这边远地区再平常不过的“真实”,久已厌倦“听令行事”,画言不由衷画的她,更加明了自己的志趣所在:画平凡的人,画真实的生活。可以说,从1977年的《人民和总理》《清洁工人的怀念》一直到她最后的创作,不论是写实还是纯形式探索,周思聪的立足点始终是发乎情感的需要,为此可以大胆地夸张、变形,无所不用,一切只是为了贴切地表现真实率真的感受,“形式的探求永远要服从于对内容的更深刻、更有力的表达”。

高原暮归图 周思聪 纸本设色 46cm×65cm 1983年

二、形式的探索在画作中的显现

这幅作品线条毛涩,用墨干涩,仿佛是从笔里挤出来的,积点成线的线条欲去还留,与干枯的皴法枯淡的染墨沉凝的用色一道,构成了一幅“低、暗、灰”的画面,两位妇人的身体和远处的山都不追求体积景深,呈现出平面拼贴的特征,这与新中国成立以来追求写实量感的国画显然很不一样。还有《三个女孩》《边城小市》等画也是如此,作者似乎画得非常慢,每根线都像是墨色缓缓钉入画面的印痕,欲走还留,迟涩推进,给人毛毛的涩涩的心理感受,可以肯定,倘若用很“帅”的线条来表现,这里沉郁的调子就不完满了。这些画作都体现出一定的平面构成意识,比如《边城小市》中,深重的墨色、外面罩的白袍子和赭红色裙子构成的色彩空间,加上背景浅灰色的街景,以此结构了整个画面,整幅画面给人沉郁寂寥的感受。事实上,从1980年《矿工图》开始,周思聪即已通过在写实的基础上引入变形、空间分割和拼贴,来强化受难者和工作环境的悲惨,也大大地释放了画家压抑许久的悲愤!对《矿工图》变形的处理是她和卢沉经历过文化大革命、深入煤矿体验的基础上一步步深化构思的;她绝不主张为形式而形式,认为就像一个人平时轻声细语,但是紧急情况下却又叫又喊、又叫又喊是不得不如此,形式也一样。

当然比起《矿工图》,《日出而作,日落而息》这批画作是较为写实的风格。1976年以后对艺术形式的高度关注是从吴冠中开始的,他自1979年以来发表的《关于形式美》《内容决定形式?》等文章在画坛掀起了轩然大波,并把问题上升到“国画现代化”的高度,这是当时摆在几乎所有画家面前的新课题,我们从她的文集、书信中可以看见她一直都在苦恼、思考这个问题,对于李小山轰动一时的观点,她明确表示了赞成:“其实,有些现象,同行们司空见惯,但谁也拉不下脸说实话,这很可悲。没人说不等于不被人知,更不等于不存在……‘山重水复疑无路’,‘疑’是主观,对有悟性的人说,必将‘柳暗花明又一村’。没有悟性,没办法,只好是穷途末路了。”(信,1985.9.9)她其实从《矿工图》开始就锐意出新的,卢沉对于她能在《矿工图》中娴熟地运用拼贴、变形等现代艺术手法十分佩服,从具体描写走向表现,这一切手法用得得心应手。就这样她以实际的方式参与了这场波及艺术界、理论界和批评界的关于形式、抽象、美感、形式和内容的关系的大辩论。这场论战事实上已经远远不局限于艺术问题了。

三个女孩 周思聪 纸本设色 83cm×66cm 1983年

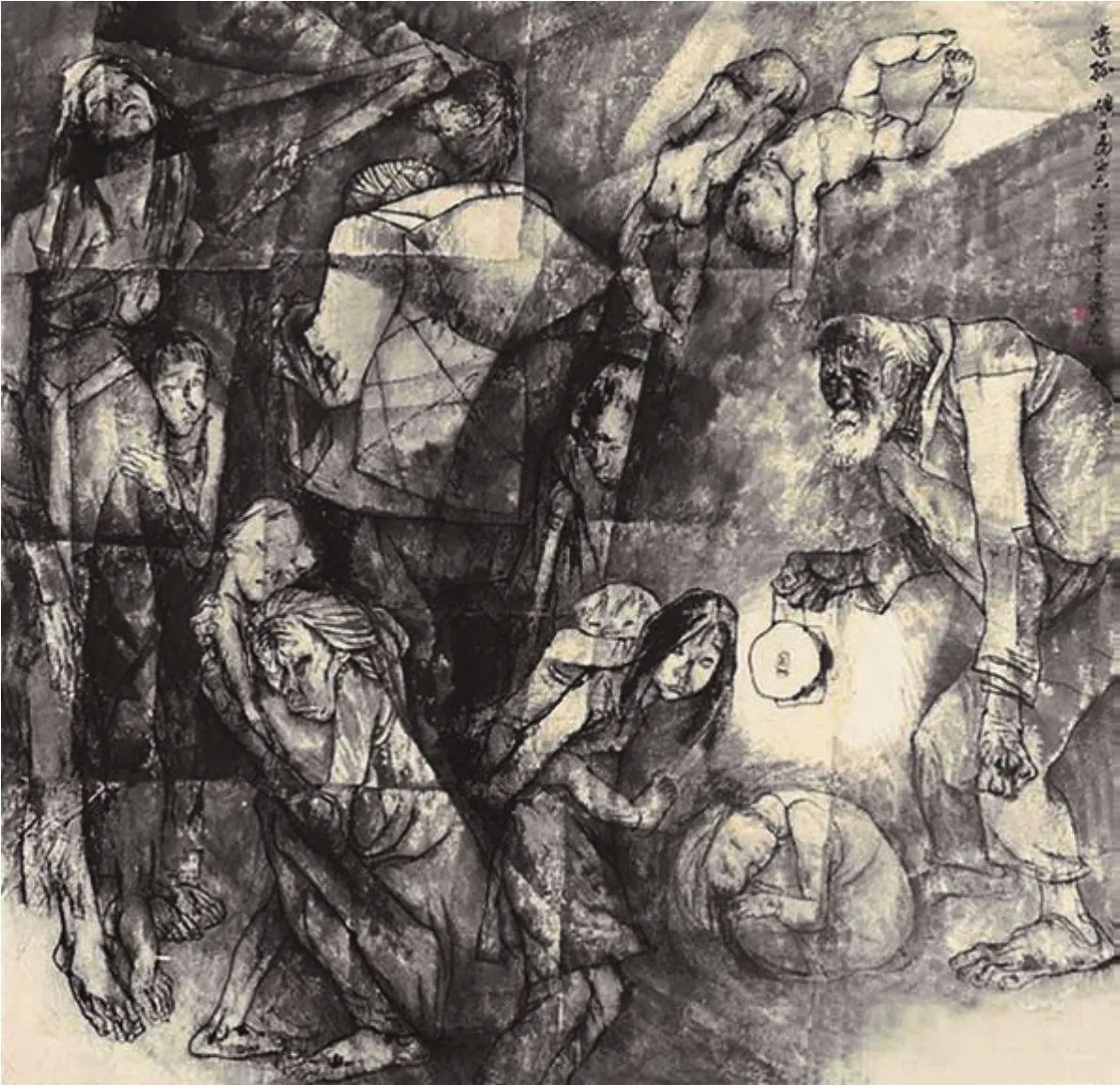

遗孤(矿工图之六) 周思聪 纸本设色 174cm×180cm 1981年

如同上文所言,“寻根”美术和随后的“八五美术新潮”由于其急切的泛政治社会态度导致的概念化、浮躁和过于肤浅的文化反叛,一定程度上阻碍了艺术的自律历程,由于其创作面向更多地指向社会、政治、文化等重大课题,而相对忽略了艺术语言的本体建构,正如叶永青所言:“从1987年起有少数艺术家开始思考中国文化从自我表现社会工具的怪圈现象,探索真正地以艺术的方式介入当代生活,介入人的精神处境。1989年以后更多的艺术家意识到这种选择的迫切,越来越多的艺术家感到自身语言的窘迫大于生存处境的窘迫。这必然地淘汰了一大批在艺术上无法具有穿透力的新潮画家。”因此,“纯化语言”的风潮盛行一时,甚至针对艺术精神性过度膨胀的现象,王广义于1989年提出了“清理人文热情”的口号。

但是,对于这个看法,毛旭辉明确表示反对:“我的疑问是,艺术最重要的东西,究竟是不是艺术本身的问题?如果承认人的精神不是一个封闭自足的结构,那它必然受到历史、现实乃至天堂、地狱的侵扰。大概因为艺术与人的命运有一种不解之缘,生与死、爱与恨、崇高和激情,人类什么时候可以置这些问题而不顾呢?如果人类有一天真的放弃了它们,艺术便有了一个结局,一种纯粹的清理工作才有所指望。然而它们存在于人性中,从来不会离开人们一步。”(转引自:吕澎《1979年以来的中国艺术史》)事实上,在八五美术新潮的冲击下。周思聪也曾画过几张纯形式探索的画,有的模仿立体主义,有的借鉴汉画像砖拓片效果,但它们不久就被收了起来,再也没拿出来,可见周思聪对它们并不满意。其时有人认为梅、兰、竹、菊过时了,不应再画,但周思聪卢沉夫妇认为,一幅画有没有现代感,并不取决于表现对象的更新,而更多在于作品本身是否具有现代人的思想感情和审美要求,“国画现代化”内在地包括以新的形式来表现新的思想情感。

人民和总理 周思聪 水墨设色 151cm×318cm 1979年

三、饱含情感共鸣的创作

抛开艺术本体论之争,周思聪应该永不会走到“清理人文热情”这条道路,她10岁那年偶然看到刊物上柯勒惠支的画,受到极大震撼,从此柯勒惠支成为她第一位最崇拜的女画家。17岁那年见到《原爆图》,她极受震动,以至于1980年第一次访日的唯一要求即是拜访《原爆图》作者丸木夫妇。在丸木美术馆画家看到了丸木夫妇创作的《南京大屠杀》(1974),激动的心情难以自制当场落泪,笔者认为,所有这一切都注定了画家饱蘸感情的创作,决定了她的创作方向和审美基调,这也就是为什么人们称道她为一名富有人道主义感情的杰出女画家。是的,我们从她的书信等文体中不难发现这是一位对国家文化和前途命运十分在乎、关注的人,非常富有文化自豪感,她的丈夫卢沉说:“有人说,周思聪是一个使命感、社会责任感很强的画家。的确,在思聪看来,画画绝不止于供人欣赏、消遣,它应发挥更大的社会作用,要表现人民真实的生存状态,唤醒人类的良知、促进社会进步。”简直是为《日出而作,日落而息》《矿工图》等作品写下脚注。难怪她和卢沉1966年有了《矿工图》的构思,就一直在琢磨、惦记,这一等就是十四年。创作前的深入煤矿体验广泛查阅资料自不必说,创作中她已感到自己力不从心,在给好友马文蔚的信中她写道:“卢沉因病不能画,我的压力很大。这画需要表现一种力,需要有男子汉的气概,我感到自己还缺少这力量。”然而她仍在努力支撑,为了表现好这出半世纪前的人间惨剧,她要做的是在掌握大量资料的前提下唤起巨大的感情容量去与亡魂对话,这是一种强大的感情和体力的投入,从正式投入创作的1980年算,她一共创作了三年时间还未完成(画到1982年),可以肯定她于1983年的突发重病与此有密切的关联,在给好友的书信中,她几次提到想找一个僻静的地方去“喘息一下”,感到太累了,“我们虽说不坐班,但背上总是有卸不完的包袱,刚卸下三个,就又加上五个”。(信,1982.12.10)何况她有许多社会事务和家庭事务,“要我办的事太多,都说是十分必要不能推脱的”。就这样她的精力被大大地透支掉了。值得注意的是,她这种“背负重担”的心理或许不经意地流露在了画面上,在她的“彝女”题材中,这类形象很常见,她似乎在她们身上寄托了自己的感受。

也是在1982年12月10日,就在她写“我感到自己还缺少这力量”的这封信后,她又给马文蔚写了第二封,说起了之前(同年)在大凉山的采风:“这些天,我的魂依然在凉山飘荡,就在那低低的云层和黑色的山峦之间。白天想着他们,梦里也想着。我必须试着画了。当我静下来回味的时候,似乎才开始有些理解他们了。理解那死去的阿芝,理解那孩子的痛苦的眼睛,理解那天地之间阴郁的色彩。他们都是天生的诗人……他们日复一日平淡无奈地生活,他们的目光、他们踏在山路上的足迹都是诗,质朴无华的诗。”这该是解读这幅画最直接的入口了,画家这时已经超越了她以前对她(他)们的认识,她的认识在深化,这时她已经领悟到那里生活的多重含义,而不仅仅流于同情和怜悯了。也许正是意识到不能只用我们的标准来判定别人的生活,所以在她以后的“彝女”创作中(这次采风成为她以后创作的一大主题),她的情感有所转向,加上后期画家索性放弃了治疗,抱着一种听天由命的态度淡然看待人生世事,因而她的“彝女”和荷花题材越发恬淡平和,“彝女”形象敦实厚重,矮身,肥胯,短颈,有种稚拙的形式趣味,画面给人宁静悠长的回味,画家似乎承认日常的劳作虽然辛苦,可是也是平静、恬淡的享受。我们似乎能从中感到画家沉醉于此了:疏林、空旷的场地、充实的劳作场面、秋草……殷双喜先生认为,除去农民画,受过专业教育的画家所画的中国乡土写实绘画可以概括为四种类型“一、从政治角度看乡村现实,与不同历史时期的政策要求相适应的农村题材作品;二、从人性、人道的角度关注农民的生存,这是乡土写实主义画派的基本内涵,这里有着富于同情心的道德观念评价;三、以乡村景象和农民形象为载体,表现艺术家的个性情感和艺术家的个性语言;四、从文化角度研究乡村文化所蕴含的民族心理和精神,借鉴民族艺术和民间美术的造型和符号。”通过以上的分析,我认为周思聪的大凉山作品更加适用于第二条和第三条。

待沽 周思聪 纸本设色 48.5cm×57cm 1992年

同样需要注意的是,周思聪在大凉山的采风创作多是普通的彝族妇人,她们几乎都是劳作的形象,默默无声,肩负重物,似乎所有的命运施加肩负着都安之若素,也许这也寓示着周思聪所理解的女人世代因袭着的重担,作为社会上有所作为的新一代女性,当看到自己的女同胞们仍然捆缚于古老的生产关系中,日出而作,日落而息,生下来活下去似乎不再是个问题,只是一天天地算计着把一个个日子捱过去,仿佛亘古如此,从来如此,她被深深地打动了,为全天下所有卑微如此的女性,因此这幅作品可以说结合她本人的切身体会注入了她对平凡女性深沉的理解,“我爱静谧的大自然,我爱平凡的人”。(周思聪语)她的画风一贯朴实无华,低沉凝重,这些画作与同时期许多表现少数民族风情的作品相比是太平淡了,没有繁复花哨的装饰,没有令人新奇的风俗民情,只是穿着极普通的劳作彝族妇人,这大概就是她所说的:“诗不会在那漂亮的卫生间里,也不在那照相机前的扭捏作态里,那里是一片空虚啊!”(信,1982.11.19)著名美术史家曹星原女士曾听周思聪对她讲,《矿工图》一类社会性作品的创作并不是自然地出自她的个性,而是强迫自己所为,她很累,想画的东西都是身为女人的感受。我想没有比这一批彝族女人题材更能说明了。

也是在这个意义上,笔者认为周思聪的“寻根”之路是从独特的女性视角展开的,在她这里,“彝女”题材更多地体现出她对于大凉山彝族人生存状态的关切和思考。她之所以没有落入概念化的套路里,与她对女性的饱含理解的描写有关,也与她在其时努力进行的形式革新有关,这也是她的画作从社会性主题转向内心表现、画风由写实转向表现的根本原因。