一米阳光有知弥

沈嘉禄

每天有数不清的企业家、投资者、创业者、发明家、高学历人士……还有浓妆艳抹的女人,春潮般地涌入上海……这个,我要说的其实不是这个。对不起,我想说:许多画家都买了单程车票,怀着理想、夹着画具来到上海。对,从这点上说,上海越来越像纽约,也越来越像巴黎了。

但是上海也是一个黑洞,许多人登陆上海后,漂上一年半载,在东方明珠、外滩、田子坊等处寻找灵感和机会,盘缠耗尽,最终被黑洞一下子吸了进去。这不能怪上海的势利和冷漠,这座城市见过太多的冒险家,你只有取得成功,在纷繁喧闹的时空留下一抹鲜亮的生命印记,才被这它接受,享受它的种种便利以及霓虹。纽约、巴黎都是这样的。

第一次见到知弥,得知他来自安徽,是一位新上海人,我的眼前不由得出现了一个缓慢旋转的黑洞,但我为知弥离它越来越远而庆幸。知弥安静,微笑,寡语,饮酒吃菜都有分寸,说到绘画,眼睛立刻放出光亮,如电光火花,炯炯有神,但很温和。一个人也有气场,知弥有气场。

我是先看到知弥的画,一眼喜欢之后,才经朋友介绍认识他的。吃鸡蛋必须认识鸡,才能知道这只鸡是散养的还是圈养的,散养鸡蛋叫草鸡蛋,有资格卖得贵。知弥毕业于中国美院,圈养过四五年,羽翼丰满后翻墙而出,进入散养状态,做了一名职业画家。选择在上海觅食,是需要一点野外生存能力的。

知弥的画,在宏大的主流话语之外,努力拓展个人感情表达的空间。上海真要成为具有国际影响力的城市,这种空间就要容纳更多的拓展者和戏水者,它在功能上极有合理性与必要性。知弥的画之所以能打动人,正在于作为个体而存在的价值。

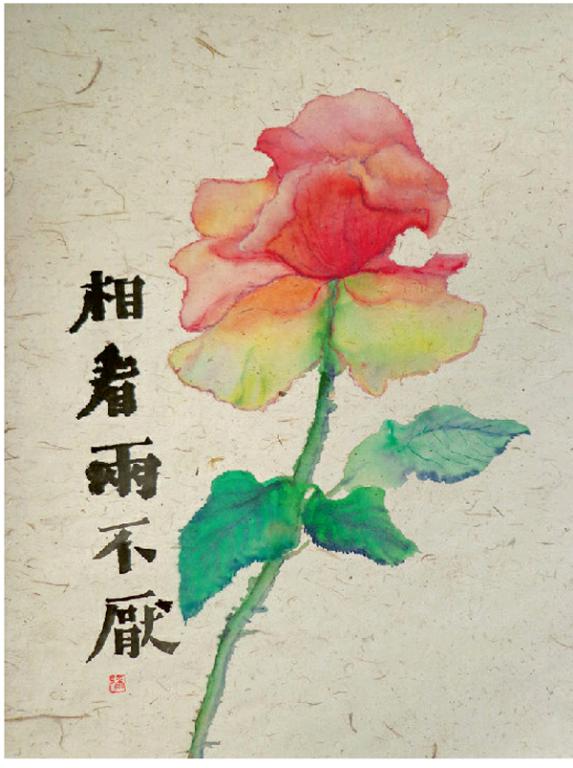

我总觉得知弥的画中,虽然定格于一些庸常生活的细节,比如一朵花、一片叶、一壶茶、一枚瓜、一棵菜、一柄扇、一炷香、一篮樱桃等,但从熟视无睹中他希望捕捉一点陌生感和间离效果,通过线条的顿挫、稚拙、迟滞、犹豫来释放自由散漫的思绪,通过墨水和色彩的渲染来铺陈超越边界的书写。这种情绪归根到底是什么?我猜,他是愿意为所有的观者承当一些乡愁的,他更希望通过带有田园诗性的描绘来提醒自己,或再次明确身份,与纽约化、巴黎化的上海保持恰当的距离。

中国人眼里的静物与欧洲人眼里的静物其实是两种类型,两种物象,中国人讲究的是人格化而非客观存在,与西方人在哲学层面就有了分野。到了知弥笔下,又有了一层新鲜的意思,那就是在扭曲与变形方面走得更远,而离内心世界更近。你可以说这是意趣横生,也可以说是自我镜像通过客观世界的展现,但是当他在画面中留出大量空白交给观者去驰骋想象力时,当一棵大葱、一杯冰淇淋也在快乐地跳舞并且极具姿态时,我分明感觉到处处有人的足迹、声音和喘息。也就是说,知弥的画不是刻意在制造一种孤傲和冷漠,他每天早起执笔画一张画,就是为了筹备一场不期而至的派对。

知弥在上海,不是要与上海人作对,他寻找自己的位置,寻找与上海沟通的语言,他也在努力融入这个传奇并成为史诗(也许是吧)中的一个章节,一个音节,那么他敏感地观察到种种有趣的细节,并记录在案,这也是他写给上海的情书。一只布偶、一条围巾、一只高跟皮鞋、一张软包沙发上的一朵凋谢的玫瑰、一叶腥红微翘的性感的唇……这是他对上海的感知与理解。他并不以此来介入流变中的时尚,而是力图在城市与乡村之间,今天与昨天之间、他者与自我之间,谋求沟通,达成和解。而时尚天生是一个女人,她更加敏感地看到了知弥的身影,穿越了千万人的阵矩,向着知弥快步走去。哪怕阳光只有一米,也将知弥笼罩在内。