一切历史都是当代史

何英

在整个社会“避席畏闻文字狱,著书都为稻粱谋”的滔滔浊流中,龚自珍始终是“不畏”的,用他的一颗“诗心”力图挣破现实之樊篱。

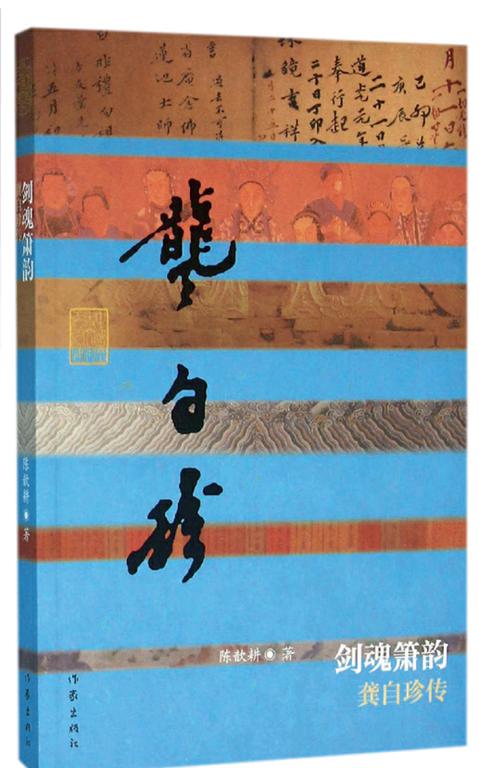

读完陈歆耕先生的《龚自珍传》,有两点感受。第一,套用一句克罗齐的俗话:一切历史都是当代史。从这个角度来解读这部人物传记,作者与传主必定经历了某种跨越二百年的心灵呼应。其二,一般历史虽然认定龚自珍是“思想家、诗人、文学家”……但其实龚氏最为天下公认的恐怕还是他的诗人身份。但有意思的是,作者似乎在龚自珍的思想家身份上格外着力一些——龚自珍作为一个诗人、文学家的地位已经无可撼动了,但其思想价值直至今天,仍有巨大的潜藏价值值得后人去挖掘。

这部书,我是一字一句地读完的。这中间既有对陈歆耕先生的敬意,更有对龚自珍的崇敬赞美之情:这个传奇人物,真需要一位从心灵深处懂得他、在灵魂精神层面欣赏他的知音来替他做传。当然,在陈先生之前,已有学者陈铭的《龚自珍评传》,还有一些相关著作。龚自珍的身上,中国近代史、知识人、国族命运、人生遭际……种种交互缠绕的属于中国人的命题,龚自珍像一个既古老又现实、既神秘又透明、既奇异又充满衰朽与生机的,从古代向近代转换的中国的文化符号。从这个意义上来说,我们的龚自珍研究还是太少了,而以龚自珍为线索,串起古代到近代的思想史、文化史的课题,用最新的研究成果梳理这段历史,不论是对学术领域,还是对当下的中国现实,应该都是一个值得期待的课题。

龚自珍,出生在一个世代为官的江南诗书之家,本意是要成为王安石那样的政治家,最终却做不成“名臣”,而成了一代“名士”。行文至此,一个念头也越来越清晰,作者所要激扬的是龚自珍作为一介书生、山民所有的为民为国的那份千百年来中国文人的正直情怀。龚自珍的思想既学刘逢禄“常州学派”,也深受王阳明“心学”影响,终其一生,他都想“医大病、解大难”,要“大言不畏、细言不畏、浮言不畏、挟言不畏”,对照先生的一生,他也是这样做的,在整个社会“避席畏闻文字狱,著书都为稻粱谋”的滔滔浊流中,龚自珍始终是“不畏”的,用他的一颗“诗心”力图挣破现实之樊篱,提倡“尊心”,也写有“发大心文”。

作者在引子“剑与箫”中,用这两个常出现在龚自珍诗词中的意象来勾勒传主的精神形象,并最终落脚在了“龚先生是一个很有情趣的人”上。细想龚自珍的一生,真正激烈跌宕、诗酒风流。定庵因其怪诞的行为举止、卓越的思想才华、传世的诗文以及传奇的人生经历,注定他绝不会是一个干瘪瘪、无所称道的历史名人,他身上的故事性、文学性因素太丰富了。一个人,既和时代捆绑得如此紧密,见证或经历了那个时代的一系列重大事件,又在个人日常生活、精神生活层面留下了十二卷的文集,这一切都意味着龚自珍是一个“有故事”的历史人物。

至于这部传记的文体,也令人欣悦:作者不愧是一个资深媒体人,多年研究读者的阅读心理,使得他非常体贴读者的阅读过程:在读这部传记的过程中,我从未产生放下不读的念头。它总是以自己的易进入、精华集中、文笔谐趣吸引你。你看到的是一个作家进入另一个作家的世界和心灵之后,发生的化合反应。

回到文章开头提到的,一切历史都是当代史。龚自珍所处的时代是清帝国的封建社会行将崩塌的前夜,想到二百年前,定庵先生一双巨眼穿透历史和现实,发出对时代、社会的猛然断喝,其心何其伟、其才何其高。而陈歆耕先生能以如此的激情,以自我的精神求谒,遍读定庵先生的有关历史资料,终于写出这样一部结构新颖、文辞爽利、忠于史实又高度文学性的好传记,也不负定庵先生的英名了。