大遵义,来了

文丨记者 邹 杰

大遵义,来了

文丨记者 邹 杰

2016年6月6日,3个“6”叠加在一起。

这天,与其说是遵义市播州区挂牌成立的“大喜日子”,还不如说是遵义成为大市的“加冕仪式”,迈向强市的“起跑仪式”。因为最直观的数据说明了一切:遵义市区人口超过200万,市区面积扩大4倍,接近5400平方公里。而由黔中大县更名的播州区,也毫无悬念地成为贵州省面积最大、人口最多的市辖区。

这是10多年来,继汇川区和新蒲新区成立后,遵义市又一次大手笔的区划调整。

成长的烦恼

时间回到1997年。

这一年,国家的大事是香港回归祖国,遵义的大事是撤地设市。

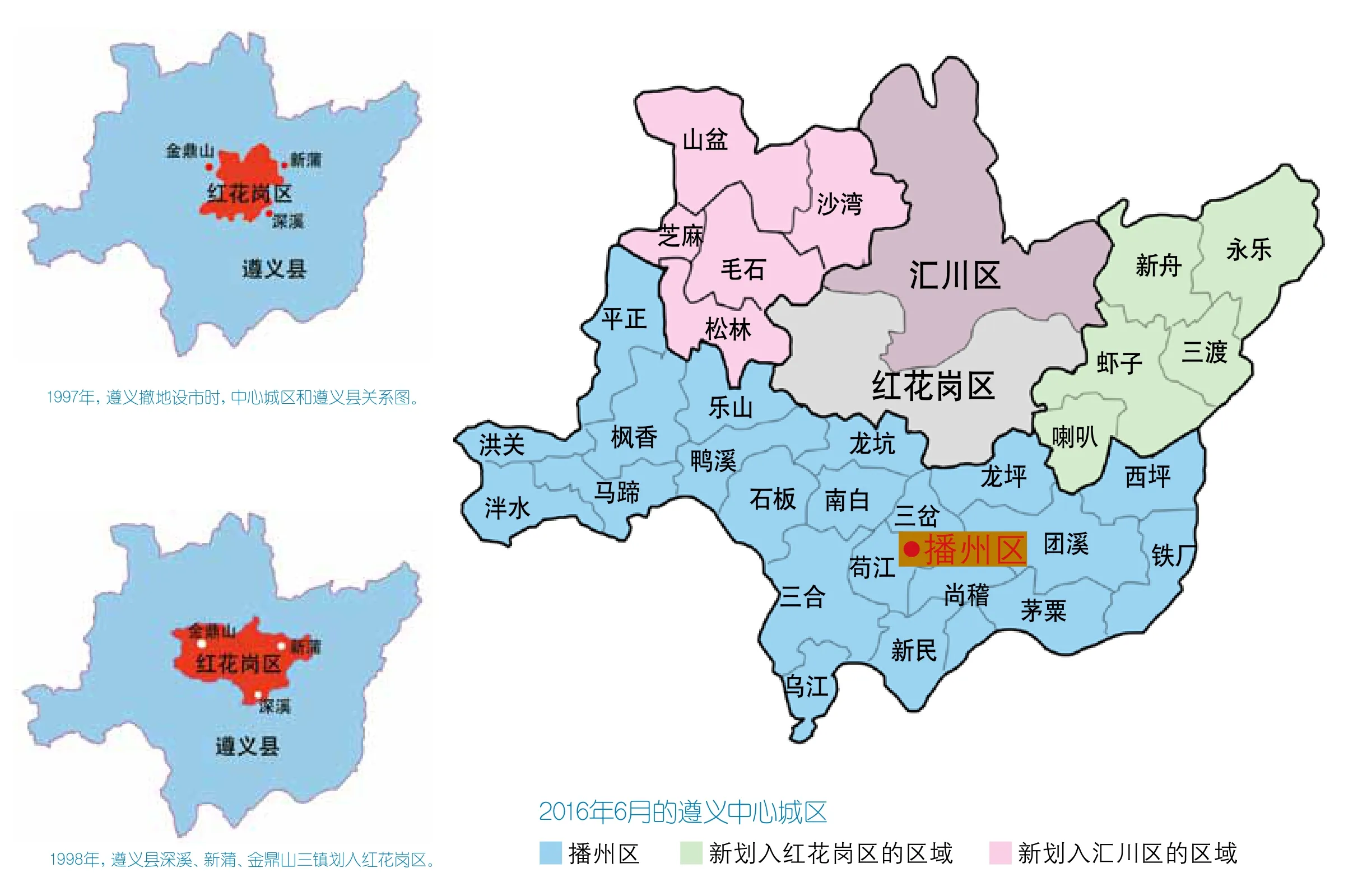

刚刚诞生的地级遵义市,市辖区红花岗区为原县级遵义市,从地图上看,城区犹如一个襁褓中的婴儿,四面被遵义县包围,东西宽21公里、南北长22公里,面积仅311平方公里,城区人口不足40万,分别为地级遵义市的1%和5.7%。

撤地设市后不久,新成立的遵义市委请来大批省内外专家,开了一次高规格的发展研讨会。与会专家不约而同地认为:遵义市的定位应该是“小城市,大农村”。

这种情况,被形象地称为“小马拉大车”。

遵义城区人口密度大,发展空间严重不足,腹地纵深严重受限等问题,在撤地设市之初便显露无遗。

那时,遵义仅有的中心城区——红花岗区,作为遵义城市化的“单核”,无法像有多个城区的市一样互动、分工合作,显得“孤掌难鸣”。而此时的遵义市,也迫切需要一个经济发展和城市化的“第二战场”。因为国内外无数成功实践表明:疏导旧城、建设新城,实行新旧分治,使其各站其位、相得益彰,是一条城市经营发展的捷径。

于是,近20年间,遵义中心城区不断拓展,人口不断增加:1998年,遵义县的深溪、新蒲、金鼎山3个镇划归红花岗区管辖,城区空间得以初步拓展;2004年,汇川区挂牌成立,遵义有了第二个市辖区,进入较大城市行列;2009年,新蒲新区成立,遵义城区布局得以打破既有的南北向,开始向东西向布局。

经过北部、东部的拓展,遵义城市规模不断扩大,综合实力显著提升,已经具备200万城市人口的支撑能力。

然而,在城市自身的迅速扩张中,特别是向南发展过程中,遵义市再次遭遇“成长的烦恼”。

传统意义上的“县”,是一种地域型政区,呈面状,与农业社会相对应。因为区和县的差别与冲突,导致规划管理、建设标准、功能统筹、基础设施对接、生态空间预留、城市形象塑造等方面步调不一、协同性差。

“市县二元结构”压力也与日俱增。随着工业化、城市化水平的提高,城区建设不断拓展,形成了市区和县城交叉相连,县城在市区内的格局,限制了城市发展空间,也阻碍了县域经济发展,制约了城乡一体化进程。同时,对周边地区辐射能力有限。

凡此种种,与遵义作为贵州省副中心城市的地位极不相称。

撤县设区,作为一种行政区域调整,既可以视为市场力量对行政力量的一种突破,也是行政资源对区域性统一市场形成的一种有意推动。

从市级层面看,撤县设区,不仅仅是行政区划的简单变化,它是一个地区经济发展达到一定程度的必然结果。撤县设区,是为了提高城市化水平,促进经济社会发展。有利于统一城市规划,实现中心城区与近郊县繁荣发展,理顺城乡、城市核心区与外围的关系。

拓展新的发展空间,整体进行统一规划,将在很大程度上化解遵义市“成长的烦恼”。

同名又同城

俗话说,“一城两府,不穷也苦。”

何况遵义市县同名又同城。

市县同名往往伴随着市县同城的问题出现,县域和市区的交叉重叠,加大了城市管理的难度,也常被视为阻碍城市发展的象征。撤地设市前,多达3个“遵义”域名:遵义地区、遵义市、遵义县。这种情况,在全国都不多见。

那时的遵义县,辖38个镇(乡),国土面积5088平方公里,分为东西南北四厢,人口130多万,经济实力也很强大,稳坐“贵州第一大县”宝座。

其实,相当长的时间里,县级遵义市和遵义县的关系就很微妙。遵义市以“经济强市”为荣,遵义县以“黔中大县”自居。被遵义市视作农村和农村人后,遵义县也不示弱,很不高兴地扔出一句“没有我们遵义县,你们遵义市也伸展不开来。”

这种微妙关系,在黔北作家赵剑平的小说《杀跑羊》中非常传神地体现出来。有趣的是,作品中的遵义地区被称作“播州地区”。小说在《遵义日报》转载后,弄得遵义市的部分干部很不愉快,以至于时任遵义地委书记庹文升不得不出面协调。他说,文学作品来源于生活,有生活的影子也是正常的,并且在地委的会议上打招呼,请一些领导不要对号入座。

市县同名也给百姓日常生活带来诸多不便,如对外称谓、邮件投递、交通出行等。为了区分“两个遵义”,“南白”往往成为遵义县的特有代名词。

近年来,不少地区尝试通过行政区划调整的方式,对市县同名这一现状加以改变,但由于审批流程严格,只有部分地区

播州区版图变迁情况:更名成功。

据了解,目前全国尚有多个地级市存市县同名的情况,如安徽省芜湖市芜湖县、山西省大同市大同县、江西省南昌市南昌县、辽宁省辽阳市辽阳县。

市县同名是历史造成的一个并不正常的现象。县是中国最古老的行政区划单位之一,它存在的时间很长,而市则是近代新产生的概念。历史上设市是把县里最发达的地区圈出来,然后把县城跟郊区组合成市,长期以来就形成市县并存的局面。这种模式被称为“切块设市”。

原遵义市就是“切块设市”的产物。解放初期,将遵义地区行署驻地周围的一块区域划出来设市,而遵义县仍然保留,这也就为日后的市县同名埋下伏笔。

除了遵义,已有多个同名市县通过区划调整成功更名。

浙江绍兴市柯桥区此前为绍兴县,2013年10月,国务院批复同意撤销绍兴县,设立绍兴市柯桥区。类似情况还有:2014年10月,河南省开封市开封县更名为开封市祥符区;2015年12月,安徽省铜陵市铜陵县更名为铜陵市义安区。

城市化是社会发展的总趋势,随着城市发展规模越来越大,与其同名的县被“吃掉”,也是城市经济社会发展的必然结果。

其实,在撤县设区之前,遵义县的南白、龙坑两镇已与遵义城区连为一体,距遵义中心城区仅4公里,建城区面积约18平方公里。而遵义县的产业发展,也基本围绕遵义城区布局。

从这个角度看,同名市县撤县设区的目的,并不完全在于更名,除了化解市县同城所带来的发展困境外,背后还有一个不便摆上桌面的因素:为下一步的“省管县”改革埋下伏笔,为可能只管城区的地级市留足发展空间。

城市遵义

西方学界认为,中国的城镇化和美国的高科技将是21世纪带动世界经济发展的两大引擎。

超过200万城区人口的遵义市,已经进入大城市之列。不论从发展空间还是政策基调看,遵义的城市化是继人口红利、资源红利、改革开放的体制红利之后最大的红利,是未来经济增长的一大重要驱动力量。

当下中国,最热门、最富挑战性,也是最有风险的话题恐怕莫过于“城市经营”了。

2016年6月6日,播州区成立。图为贵州省委常委、遵义市委书记王晓光为播州区委授牌。(胡志刚/摄)

在“城市经营”这个异峰突起的高地上,我们常常看到许多热闹非凡的景象:政府有政府的出发点,学者有学者的专业视野,企业有企业的发言动机,公众则更关心自己的实际利益……一时间,乱花渐欲迷人眼。

“城市经营”不仅仅是一个前沿的理论问题,更是一个操作层面的技术问题。无论如何,有一条是必须遵循的,那就是“因地制宜”。

纳入了播州区的遵义城区,无论是面积、人口,还是经济体量,都不能再以西部地区的一个普通地级市来看待。

从贵州的实际情况看,实现贵州的跨越发展不能仅仅倚重于贵阳这一个中心,必须在加快发展贵阳的同时,再培育一个与贵阳比翼齐飞、相互促进的重要经济增长极,才能完成贵州未来的发展目标。

作为贵州省的第二大城市——遵义,责无旁贷地承担起加快副中心发展的历史使命和光荣责任,坚定不移地与贵阳比翼齐飞,唱响加快发展的“双城记”。

城市学的理论和实践一再证明:以300公里为直径,两个大城市之间必然产生一个区域性中心城市。遵义刚好处于重庆与贵阳之间呈南北向的重要节点上。北上,是西部最大的城市圈——川渝地区,成为贵州融入长江经济带的桥头堡和前沿地;南下,既可参与贵阳的同城化发展,也可经过省会城市,抵达改革开放的前沿——珠江三角洲。

如此地利,注定遵义不会是一座平凡的城市。基于此,贵州省委、省政府将遵义的发展路径和目标定位为:坚持红色传承,推动绿色发展,奋力打造西部内陆开放新高地。

为此,遵义将城市定位、创新开放、通道建设、集群打造、市政建设、招商引资、旅游发展、环境改造等,与城市竞争力的锻造和城市品牌的打造紧密结合在一起,将城市引领到一个更加开放、日益繁荣的要素配置平台。

遵义城市化的进程与发展,可以说是益处多多:有利于优化国土空间布局;有利于增强城市竞争力;有利于提高城市在区域中、城市体系中的地位;有利于加大城市在国家资源分配中谈判的分量,为城市的发展赢得政策、资源上的优惠和红利;有利于充分发挥中心城市较强的政治能力、投融资能力、管理能力、招商引资能力、人才能力。

如同硬币的两面,“大遵义”也可能产生不利影响。

对周边地区,如绥阳、桐梓、湄潭等县的产业发展、招商引资可能产生“挤出效应”,从而弱化周边中小城市的发展能力。

再者,新设立的播州区农村面积广大,经济社会发展仍然停留在农村产业、农村人口和农村管理体制这一阶段,可能会在一定程度上产生对农业、农村和农民的忽视。辖区内较偏远的地区,“市民”待遇、城市基础设施等方面并没有完全融合在一起,加剧城乡二元结构……

不管怎么说,遵义的历史文化、经济总量、资源禀赋、区位特点、人才结构、引资环境、居民收入、消费水平等诸多要素,无一例外地成为体现城市综合竞争力的核心因素,也和这座城市的未来紧密联系在一起。

大遵义,来了!

本组报道在采访过程中,得到播州区委宣传部、区外宣中心大力协助,特此感谢。