汉泰/维勒特莱和绘画离散的辩证(上)

本雅明·布赫洛

汉泰/维勒特莱和绘画离散的辩证(上)

本雅明·布赫洛

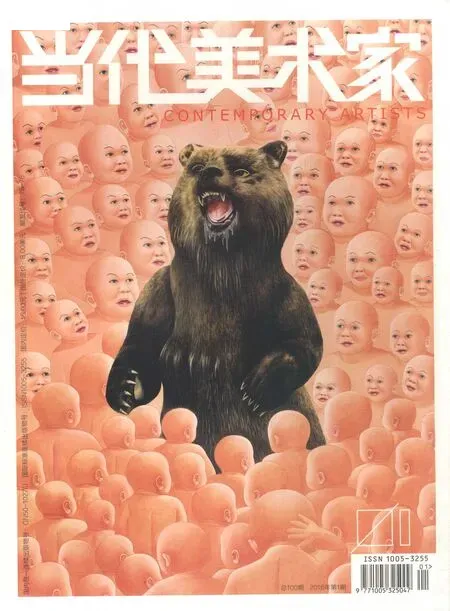

1 西蒙·汉泰 默恩 229×209.5cm 油画 1968

摘要:汉泰和维勒特莱是两位法国在二战结束之后两种不同,但不完全对立的绘画实践。比起单纯的代际相似性,笔者通过对两位画家当时所面临的社会、文化、艺术环境进行分析,从另一个角度来理解两位画家的绘画艺术,探寻他们艺术风格背后深层的想通之处,进一步剖析二战后的绘画艺术。

关键词:汉泰,维勒特莱,战后艺术

2 西蒙·汉泰 默恩 213×190.5cm 油画 1968

对于法国在二战一结束之后的两种相当不同的、如果不是完全对立的绘画实践,要想探究它们的共同结构,艺术史家完成该任务的最佳途径是什么?首先必须接受一个既定事实,那就是所要比较的对象之间不存在任何互补性和可共存性:除了都出生在20年代早期外,西蒙·汉泰(Simon Hantaï)和维勒特莱(Jacques Villeglé)乍看上去没有任何共同之处。维勒特莱出生于1926年,这也是超现实主义第二部宣言书发表的年份;汉泰则在1921年出生于靠近布达佩斯特的一个村庄,后来他成为艺术研究院的一名成员也正是在布达佩斯特,在当时的文化中,前卫主义由于近似于一种技术科学和政治革命的模式而著称 [如贝拉·巴拉兹(Béla Balázs),拉乔斯·卡萨克(Lajos Kassák), 拉斯洛·莫霍伊-纳吉(László Moholy-Nagy), 乔治·卢卡奇],而不是因为其充满心理分析意味地调用各种无意识力量,以颠覆西欧资产阶级一蹶不振的力比多装置。在20、30年代的众多艺术实践中,两种前卫主义模式不断交差重合,并将自己的目标定义为“去创造特定联系以便形成一场新运动,将前卫主义文化创作同对社会的革命性批判重新结合起来作为自己的目标。”[1]

事实上,兴许还能建构另一语境,这比起单纯的代际相似性更可信,也就是这两位艺术家共享的时间点以及空间的、如果不是话语性场所,这很快就会将他们同任何对20世纪20年代的前卫主义的比较性阅读区分开来:在1949年,汉泰从匈牙利经意大利抵达巴黎,而维勒特莱则经由布列塔尼来到巴黎(在1923年出生的埃尔斯沃斯·凯利也于1948年10月刚从美国到达)。在彼时彼地,城市晚近惨遭蹂躏,任何形式的前卫主义式激进理念都只能是奢望。对这一重大历史灾难的记述层出不穷,多得都有点超乎人们的预期和想象:被德国法西斯占领的经历、与其沆瀣一气的维希政权、以及欧洲资产阶级文化由于法西斯主义和第二次世界大战而遭受到的毁灭性灾难,现在都一一逐渐露出水面,要知道,这一灾难的程度是难以想象的。这一模式的“希望的原则”(principle of hope)[2]——这可是任何形式前卫主义必不可少的组成部分——在那时,人们面前出现的不仅是前卫主义的废墟,还有整个资产阶级文化遭到破坏后的残垣断壁,对这些人而言,上述原则无疑令人匪夷所思。

也许,考虑到在理解历史事件和艺术实践间关联的困难,重构第三种语境也就势在必行,一个更为去历史化的语境,其范围也更为集中,以便讨论这两位在这一时期从事创作的艺术家的作品。正如通常所认为的那样,如果不是完全认可,是否可以设想,新的艺术开端从根本上讲都与自身时代的历史灾难毫无瓜葛,只是孤立地出现在绘画的和雕塑的神秘话语中。对于这第三个建构的语境,首先必须要去追问,汉泰和维勒特莱同战后法国绘画领域中的那种共同的知识型是否和如何相联系或对其进行建构,这一知识型的参数、历史结构和形式形态学可能的情况,以及辨识和描述它们的方式。

在这一共同的知识型中,首先需要提及的是亨利·马蒂斯,因为两位年轻的艺术家明显是在回应在战后仍然在发挥着影响的艺术家,他们于是创作了类似于1946年的《大洋洲剪纸》(Papier découpés de Oceania)和1947年的《爵士乐》(Jazz)之类的作品。因此,对他们如何在这一遗产中进行自我定位以及将自身区分开来的复杂行为,有必要再次进行回顾:例如汉泰的着色方案,在60年代早期的作品中表现得最明显——在天蓝色的色度或在关于锡耶纳、翁布里亚人的语调以及其他隐喻性色调的阴森记忆中——看起来是在坚持认为马蒂斯潜在的设想依然有效,这一设想认为,绘画色彩无法避开其指称关系及将视角建基于自然的条件。即使维勒特莱用彩色纸来代替颜料的激进行为,同样暗示着这种比较性方法;在这一方法看来,甚至可以将其早期从1949年以来的撕裂艺术作品,理解为至少部分地是为了回应马蒂斯的剪纸艺术中弥散出的令人愉悦的享乐主义诱惑,因为实际上,在1949年的巴黎,接触到这一来自德国汉诺威的遗产的可能性不大。[3]马蒂斯对绘画和绘画设计的形态学的重新定义,在战后对剪纸艺术的重新恢复之中,这对汉泰和维勒特莱而言是又一种诱惑,相对于马蒂斯在20世纪30年代创作的任何方面,这些作品在很多方面都更为激进。[4]两位艺术家都试图构想出一种新型的绘画——几乎是自我生成的——这是一种外在于作者有意创作的纯粹的设计,允许色彩任意的组合,以及偶然的、但又是系列规整的形式,目的就是要超越构成主义的技术科学抽象以及20世纪20年代的超现实主义生物形态学(biomorphic)和自动设计的局限。

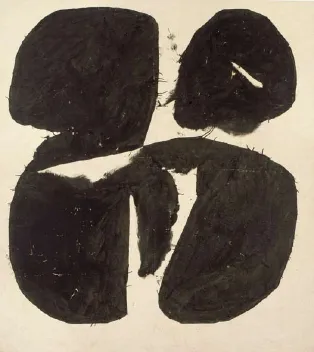

1 维勒特莱作品

可以看得出来,汉泰和维勒特莱那时首先是要对马蒂斯的强大在场进行回应,马蒂斯试图将绘画的形态重新自然化(renaturalize)。正如他们已构思出新的关于绘画标示的辩证原则(叠纸和剪纸工艺),如果还不是否定,他们能够宣称已悬置了——至少在此时此刻——所有在手工和机械制作、在有意抉择和偶然性之间存在的矛盾。

在汉泰和维勒特莱共同的绘画知识型的第二层次,是介于两类表征性禁止(representational prohibitions)之间的这一状况,第一种最初是现代主义的主张,第二种则是晚近历史为艺术家和作家们确立的可表征性的门槛。因此必须追问,在1948年,欧洲艺术家是否受到关于欧洲战后历史的限制和禁止的制约,而这同他们美国同行的处境大不一样:很明显,要想评判在奥斯维辛事件后,从事绘画是否是类似于创作诗歌一样的野蛮行径,正如阿多诺在1954年这一声名狼藉的说法所言,这肯定毫无可能。关于这一秩序的历史考量,看起来对那时旅居巴黎的美国艺术家的创作 [山姆·弗朗西斯(Sam Francis)或埃尔斯沃斯·凯利]影响甚微。但是如果我们考虑汉泰的不朽之作《加拉·普拉西迪亚》(Galla Placidia),说绘画已经放弃了一切回应晚近历史经验的努力,我们也就更无底气。明确地提及拜占庭时期的建筑及其镶嵌工艺,这是对汉泰在1948年从匈牙利逃亡过程的记录,在此期间他访问过拉韦纳(Ravenna)。[5]一个悄无声息的、然而几乎是闪闪发光的人物,被安放在一副十字形的图形中,十字形的横向的和纵向的轴占据着整个巨大的画布,同由无数分子所组成的背景所并置,零星的和碎片式的颜料结构像是在帆布上自然生长的外壳。纪念碑性(monumentality)和分子性(molecularity)在绘画中的对立,读起来就像是对幸存这一奇迹本身的颂诗:不仅是因为其表面上像是源于对以下事实的沉思,也就是纪念碑本身在经历了文化的摧毁后如何得以幸存;而更重要的是,因为它提出了一个问题,在大屠杀和对欧洲文化的这种摧毁之后,如何和怎样才能再次想象神圣体验以及绘画同其的关系。最难的是,这幅画看起来是对这一怀疑的阐释,在神圣和集体经验遭到最为悲剧性地摧残的条件下,是否能开创什么新的绘画形式来声称这一遗产。

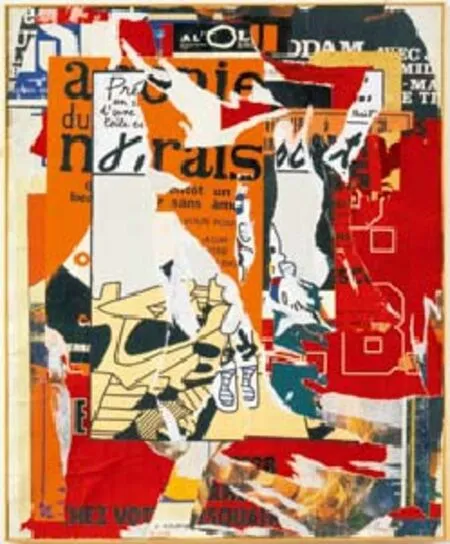

2 维勒特莱 珍珠街 1975

此外,在那时对公共的宗教仪式建筑的思考,源于这样一个问题,哪些主题——如果有的话——能够培育出新的观众,以便能够接受到战后绘画所传达的顿悟,以及它们可以在哪些公共空间中传播。在这一状况下,如果要避免任何对资产阶级人文主义的、如果不是宗教性文化经验模式的重构,在那时这种情况正在发生,绘画应具备怎样的明晰性,或者换句话讲,应具有什么样的模糊性和不可接触性?最后,关于继续沿用马蒂斯等人那时所提出的美学范畴、类型和生产工艺的声称,绘画将进行批判性反思;如果没有其他的方法,至少以下事实则正好说明了这一点,也就是在已经确立的绘画语言惯例的参数之中,将绘画重新定义为手工表达形式,以便传达出深邃的视觉和认知经验。

然而——两人共享的第三个条件由此浮现——对汉泰和维勒特莱变得很明显的是,对抗性绘画无法再效仿反叛式的涂鸦或重写本(palimpsest),让·杜布菲(Jean Dubuffet)曾经娴熟地将其作为反模式(countermodel),以此来对抗法国现代主义大师们的传统遗产。任何对艺术家和精神错乱者的继续认同,正如在杜布菲特对原生艺术(Art Brut)家的迷恋所表现出来的那样,在20世纪50年代初期将同样无法令人信服。(未完待续)

注释:

1.居伊·德波尔:《庆宴(导言)》(Guy Debord,introduction to Potlatch, 1954-1957),选自《庆宴》(Potlatch, Paris: Editions Gallimard, 1996),第8页。

2.正是流亡的苦难所带来的灵感,恩斯特·布赫洛撰写了自己的新马克思主义末世论的奠基性作品,这些作品创作于1947年到1953年之间,最初发表于1959年。

3.然而,在1948年,库尔特·施维特斯的作品在纽约现代艺术博物馆展出,这是他去世后的首次纪念性展出。在巴黎,施维特斯的作品的首次展出是在1952年,由海因茨·贝尔古恩(Heinz Berggruen)画廊策划,因此维勒特莱此前不大可能了解到他的作品。

4.当然,认识到一种几乎是新古典主义的关于素描和颜色观念的极端优雅的吸引力,这源于一种看起来激进的关于切割色纸的工艺和形态学,并不是仅有汉泰和维勒特莱。例如,埃斯沃兹·凯利,在战后对马蒂斯的接受中,他们那一时代的美国同行,将引入完全同样的反应。关于那时达到巴黎的美国艺术家的数量和频率,参见纳瑟莉·布吕内:《1943-1954年表》Nathalie Brunet,“Chronologie 1943-1954”),选自伊夫-阿兰·博瓦等编辑:《埃尔斯沃斯·凯利:从1948到1954在法国的那些年》(Yve-Alain Bois et al., Ellsworth Kelly: Les années françaises 1948-1954, Paris: Galerie Nationale du Jeu de Paume, 1992),第177-194页。

5.再次,有悖论意义的是,汉泰和凯利在那时的兴趣看上去完全一致,因为凯利大量地借鉴他那时在巴黎研究的拜占庭手稿。然而,看起来可以这样认为,他主要是受到作为表征体系的示范人物的吸引,这在文艺复兴视角的那种普世规则确立之前在起作用;并且和汉泰一样,对神圣性和绘画之间在二战后可能存在什么样的关系,他并不关心。

Hantaï /Villeglé and the Dialectics of Painting’s Dsipersal (I)

Benjamin H. D. Buchloh

Key words:SimonHanta, JacquesVillegl, Postwar art

Abstract:Simon Hantaï and Jacques Villeglé were two kinds of painting practice in France after the World War II, which are different,but incompletely opposite. Compared with the pure similarity of the inter-generations, the author analyzed the society,culture and art environment of two different times, in order to understand their arts from another perspective, the author explored their common points and discussed painting art after World War II.