从边音到圆唇

——Z变韵形成的一种可能途径

□贺 岩 张慧丽

从边音到圆唇

——Z变韵形成的一种可能途径

□贺 岩 张慧丽

摘 要:本文结合湖北西北部方言中“子”尾的读音,探讨汉语官话方言Z变韵圆唇特征形成的一种可能途径。“子”尾元音弱化并脱落,声母成为自成音节的边音,并进一步演变为圆唇元音,与前行音节结合,最终导致Z变韵圆唇特征的形成。文章从分布条件和普遍音理两个角度论证了这个观点。从分布条件来说,边音“子”尾的两种分布条件和Z变韵圆唇特征的两种分布条件基本一致,说明Z变韵的圆唇特征有可能是从边音“子”尾而来。从普遍音理来说,音节末边音和圆唇元音都使用了主动发音器官唇和舌体,并具有基本一致的共振峰结构,这说明从边音“子”尾到圆唇元音的演变是可能的。

关键词:Z变韵 圆唇特征 “子”尾 边音

一、引言

虽然从上世纪五六十年代就发现Z变韵,但半个多世纪以来,Z变韵的合音后缀和形成过程始终还在争论之中。根据前人关于Z变韵的描写和张娟(2005)对山西和河南地区Z变韵全面的调查和分析,从多数方言点的Z变韵的形式中,可以清晰地离析出一个“-u”尾。也就是说,Z变韵可能是基本韵母与“-u”尾合音产生的。那么,这个“-u”尾是从哪里而来?这个“u”尾是不是“子”尾?

赵日新(2007)认为,从现存方言中“子”后缀的众多变异形式来看,“子”后缀的弱化,可能是经历了这样的途径。见(1)。

(1)“子”尾弱化为央元音

子:ts• > ts« > z«/t« > l« > «

ts• > ts«/ > dz«/ > z«/ > l«/ > «/ > «

概括起来就是:声母流音化并消失,韵母央化。就是说,现存方言中能看到的“子”后缀演变链条上最晚期的语音形式应该是一个央元音[«]。赵日新(2007)认为,从«到u在演变音理上是不可能的,从而否定Z变韵的合音后缀是“子”尾。

陈卫恒(2004)提出“之幽交涉”自古有之,从而认为从[ə]到[u]的演变是可能的。在从独立音节的“子”尾向“子”变韵演变过程中,喉塞韵尾[/]在一定条件下变为[µ],再进一步变为[u]。即“子”尾的演变链条可能是这样的。见(2)。

(2)“子”尾从央元音到圆唇

ts• > ts«/ > dz«/ > z«/ > l«/ > «/ > «µ > «u

张世方(2008)认为,后附成分“着”在某些方言中有[ə]/[u]两读,“子”后缀既然有[ə]的语音,应该也可以有[u]的读音。从而可以为“子”尾经[«]到[u]形成“Z变韵”提供一个旁证。

陈卫恒(2004)以古证今,张世方(2008)以彼证此,但都只是提出了一种可能性。要判定“Z变韵”的合音后缀,最好从现存方言中找到直接证明,并且在音理上可以解释。

王临惠(1993)提到,山西临猗方言“子”尾读[ª tou],同时又存在Z变韵。Z变韵的语音表现是长音,即每一个Z变韵都只通过音长与相应的基本韵母对立。但是这个[ªtou]究竟是否是“子”尾尚有疑问。因为就目前有报道的方言点看,有Z变韵就没有“子”尾,有“子” 尾就没有Z变韵。并且临猗方言Z变韵只是音节延长,并没有圆唇特征,与“子”尾读音[ªtou]似乎并无明显的联系。王洪君(1999:216)也提到,山西运城北部方言中有一个语法意义类似“子”尾,语音形式为[ªtou]的后缀,但还需要进一步证明它是“子”尾的弱化形式。临猗的情况与运城可能是同类现象。因此,王洪君(1999)认为从[«]到[u]的演变音理还没有找到,不能确定Z变韵中的合音后缀“-u”就是“子”。

以上分析都考虑了Z变韵的圆唇特征,并认为合音后缀的语音形式只有一种。实际上,一些方言Z变韵是没有圆唇特征的,例如晋城和陵川(侯精一,1985),而另外一些方言Z变韵的圆唇特征是有条件分布的,例如河南焦作地区各县(张娟,2005)。同时,“子”尾读音在方言中的表现也是多样的。(侯精一,1985;乔全生,1995;陈卫恒,2004)

鉴于汉语方言中Z变韵特征的复杂性和“子”尾读音的复杂性,王福堂(1999)认为,[«]类Z变韵可能就是与[«]类“子”尾合音而成,[u/o]类Z变韵可能就是与[u/o]类“子”尾合音而成。这个观点启示我们,汉语方言中的Z变韵即使是与“子”尾合音而成,这个“子”尾也可能以多种读音形式与前行音节融合,从而形成多种特征的Z变韵。

另外,Z变韵的地区差异也要考虑。王洪君(2004)认为,Z变韵在山西和河南这两地方言中表现的方式不同,在山西方言中主要是变调,在河南方言中主要是变韵。从各地Z变韵的报告也可以看到,山西方言Z变韵各地差异很大,并常常伴有长音和变调,而河南境内的Z变韵系统则比较一致,并且圆唇特征的分布条件也比较规律。因此,本文以河南境内Z变韵的语音形式为主,主要从分布条件入手,分析Z变韵一种可能的合音途径,并从普遍音理的角度进一步解释和说明。

二、两种弱化途径

根据李宇明(1984)和笔者自己调查收集的材料,在河南南部和湖北西北部宜城、钟祥(汉水东)、当阳、荆门、南漳、襄樊、老河口、谷城、枣阳、钟祥(汉水西)等较大范围的地区,后缀“子”在一定条件下读作一个自成音节的边颤/闪音或边音。由于移民原因,山西、河南、山东、河北甚至陕西方言有很大的内部一致性(裴泽仁,1988;韩承红,2010;张慧丽,2010)。湖北西北地区的“子”尾读音是否亲缘关系拉得太远呢?根据襄樊发音人提供的材料,这个地区无论是方言上还是人群的心理认同上,都更接近河南,并且祖上大多是从河南移民过去的。因此,这个地区“子”尾的读音应该可以纳入“Z变韵”研究的视野。根据“子”尾在这个地区的读音,笔者推测,除了赵日新(2007)总结的“子”尾演变途径之外,“子”尾还可能存在另外一条弱化途径。如(3)。

(3)“子”尾弱化为边音

子:ts• > ts« > t« > tr«/ tR«> lR«> l

概括地说,就是韵母弱化并最终消失,声母流音化。“子”尾演变为一个边音,已经是Z变韵形成的前夜。“子”尾经由边音演变为一个圆唇元音,并与前行音节融合,从而形成Z变韵。下文将从两方面进一步论证这个观点:第一,“子”尾读边音的条件与“Z”变韵圆唇特征的分布条件基本吻合;第二,从边音到元音“-u”的演变,在音理上是可能的。

三、分布条件

(一)边音“子”尾的两种分布条件

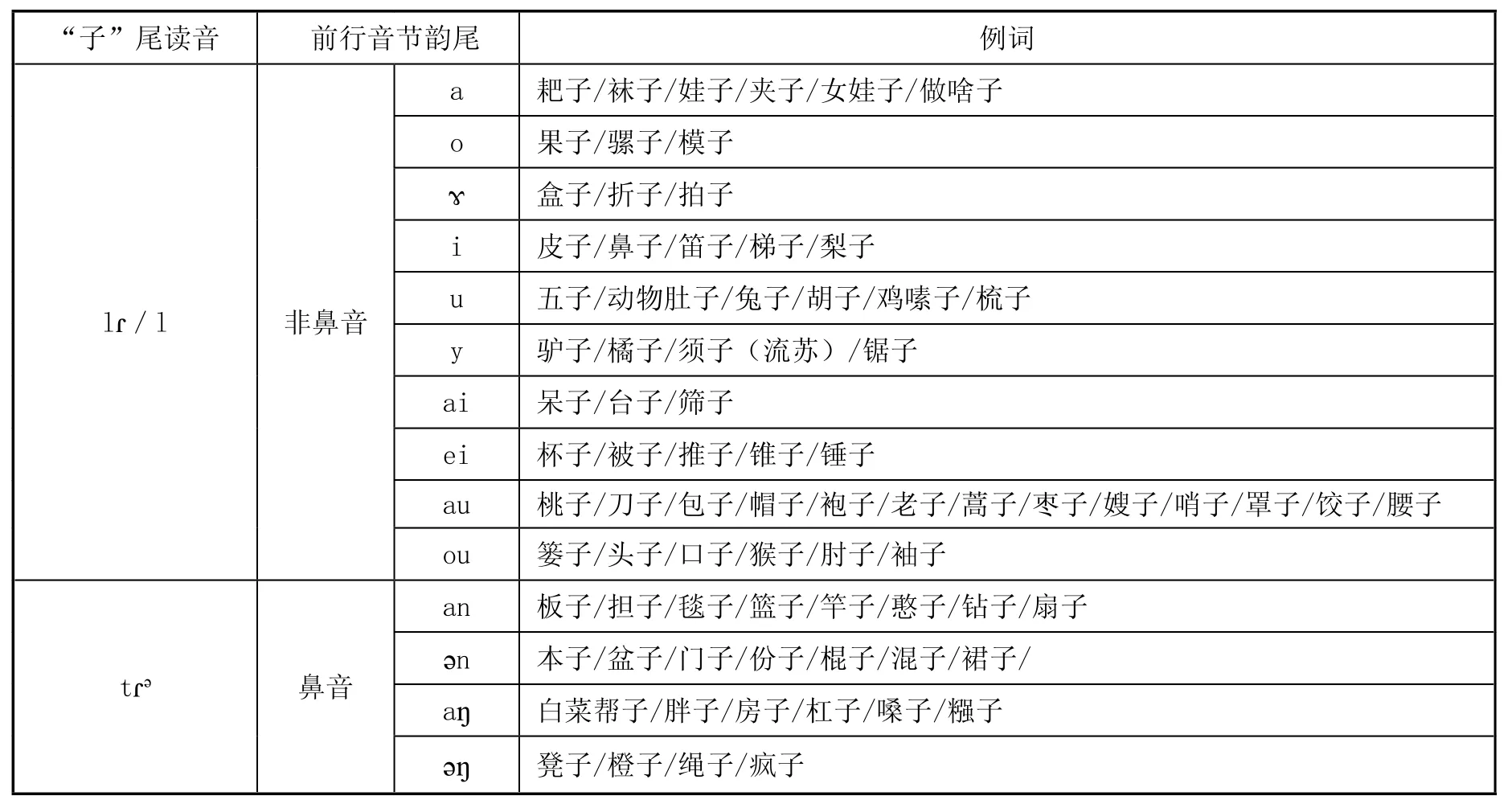

湖北襄樊方言中“子尾词”在听感上可以分为两类。如果前行音节的韵尾是鼻音,“子”尾读塞音加闪音;如果前行音节的韵尾不是鼻音,“子”尾读边音加闪音或边音。襄樊方言“子”尾两种读音在“子尾词”中的分布见表1。

表1:襄樊方言“子”尾的两种读音

下面以襄樊方言“梨子”与“份子”为例,比较“子”尾在元音韵尾后和鼻音韵尾后声学表现的不同,如图1。发音人为一名在京研究生,母语为湖北襄樊方言。录音和语图提取都使用Praat语音软件。

图1:襄樊子尾在鼻音和非鼻音后的声学表现

图1“份子”中的“子”尾听感上是一个舌尖塞音,语图上表现为明显的冲直条。“梨子”中的“子”尾听感上是一个边音加闪音,语图表现类似响音,没有冲直条。从表1和图1可以推测,正是分布条件的不同,引发了“子”尾读音的分化:在鼻音后维持舌尖塞音,在元音后则弱化为一个边音。

当然,在山西、山东和河南等地的很多方言中,“儿”音是一个卷舌边音(钱曾怡、张树铮、罗福腾,2001;朱晓农、焦妮娜,2006)。湖北地区的这个边音是不是“儿”?我们有两个理由来排除这个可能性。第一,根据当地人的语感,他们觉得这个边音词尾对应的是北京话的“子”尾词,而不是儿化词。当地有自己的儿化词,发音与北京话稍有不同,但与“子”尾词非常不同。第二,非鼻音后的才读边音,鼻音后的读塞音,这种分化本身就说明了不是“儿”尾。因为“儿”尾的演变无论如何也不会是一个塞音声母,而“子”尾声母读舌尖塞音却是普遍存在的。

李宇明(1984)详细考察了湖北和河南等地颤/闪音的分布,也认为这个颤/闪音是“子”尾。并认为还有个别地区“字、志、纸”等字也读颤/闪音,应该是类化形成的。

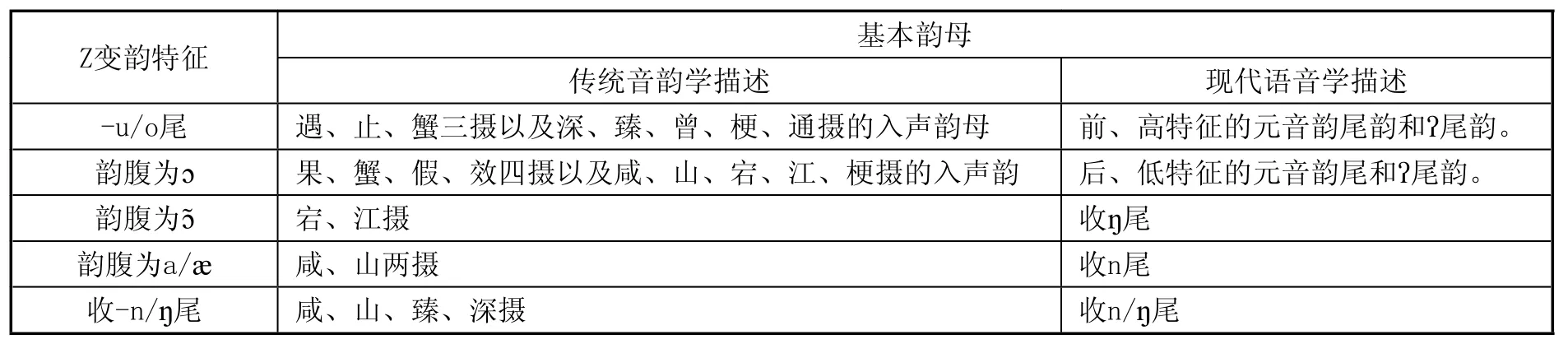

根据笔者的初步调查,在湖北西北部宜城、钟祥(汉水西)、当阳,“子”尾在任何音节后都读塞音加闪音[tR«],当地人觉得他们舌头不灵活;荆门、南漳、老河口、谷城、枣阳、钟祥(汉水东)等地,“子”尾的分布也没有条件,在任何音节后都读边音加闪音[lR«],当地人觉得他们舌头灵活。“子”尾在这个地区的读音差异体现了音变的3个阶段。见(4)。

(4)“子”尾读音在湖北西北部的3个阶段

在阶段1,前行音节韵尾无论是否鼻音,“子”尾都读塞音;在阶段2,鼻音韵尾后“子”尾维持读塞音,非鼻音后变为边音;阶段3,无论是否鼻音,“子”尾都读边音。

综上,边音“子”尾在湖北西北部地区有两种分布条件:一种是只分布在元音韵尾后,以襄樊为代表;一种是在元音和鼻音韵尾后都有分布,以荆门为代表。下文分析汉语方言中Z变韵圆唇特征的两种分布,然后与湖北地区边音“子”尾的分布相比较,分析二者的对应关系。

(二)Z变韵圆唇特征的分布条件

1.基本韵母分类与Z变韵的特征

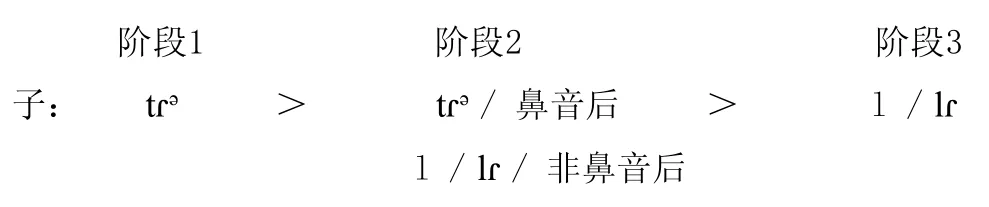

张娟(2005)对山西河南境内的Z变韵做了详细的调查分析,总结出Z变韵的形式特征(长音、-u尾、韵腹为•类、韵腹为•)类、韵腹为a类、韵尾为-n尾、韵尾为-N)和各自的分布条件。张娟(2005)的分类非常细,不少地方有重合,并且分布条件使用的是传统音韵学术语,不能直观简洁地表现Z变韵的特征与基本韵母的关系。在张娟(2005)的基础上,笔者对Z变韵的形式特征又做了概括,并使用现代语音学的术语来表达,见表2。因为长音型与韵尾特征没有关系,这里暂时不考虑。

表2:Z变韵的特征及其与基本韵母的关系

从表2可以清楚地看出,Z变韵的几个特征与原单字音不同的韵尾直接相关。因此,我们首先依据韵尾的不同把韵母分为三类。见(5)。

(5)三类基本韵母

a.VV类。韵尾主动发音器官是舌体(Dorsal),即元音韵尾韵。单元音韵母是韵腹和韵尾同形,也占两个莫拉。

b.V/类。韵尾主要发音器官是声带(Vocal cord),即喉塞音韵尾[/]。

c.VN类(包括鼻音韵尾[n]和[N])。主要发音器官是软腭(Soft Palate)。

这样,综合考察基本韵母韵腹韵尾与Z变韵特征的关系,我们可以得出三种基本韵母与Z变韵几种特征的大致对应。见表3。

表3:三种基本韵母与Z变韵特征

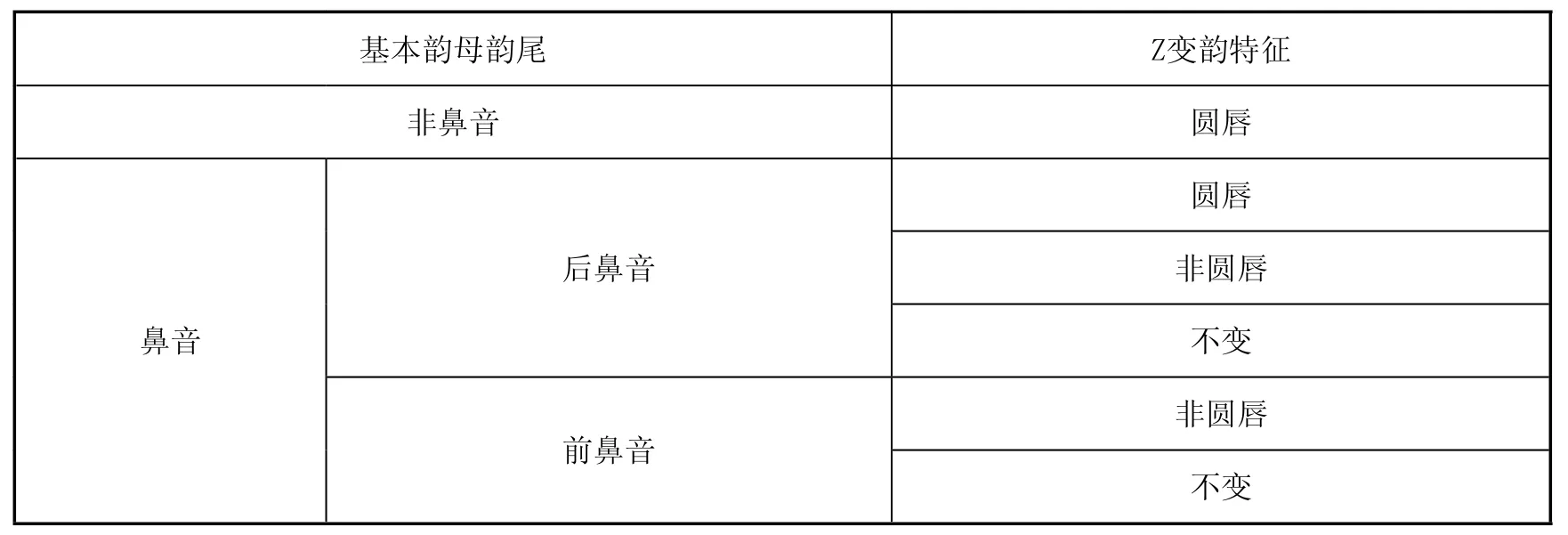

张娟(2005)只提到鼻音韵尾的几种变化,其实在不少方言点,鼻音韵尾韵是没有Z变韵的。这里把这个特征加上,称为“不变”。以韵尾是否鼻音为条件,可以进一步简化Z变韵特征与基本韵母的关系。如表4。

表4:韵尾鼻音性与Z变韵的特征

从表3和表4可以看到,非鼻音韵尾Z变韵都有圆唇特征,表现在各地非常一致,鼻音韵尾Z变韵的表现则比较复杂。下面分别以郑州、长垣和原阳方言为例,观察鼻音韵尾Z变韵的具体表现。

2.鼻音韵尾Z变韵的具体表现

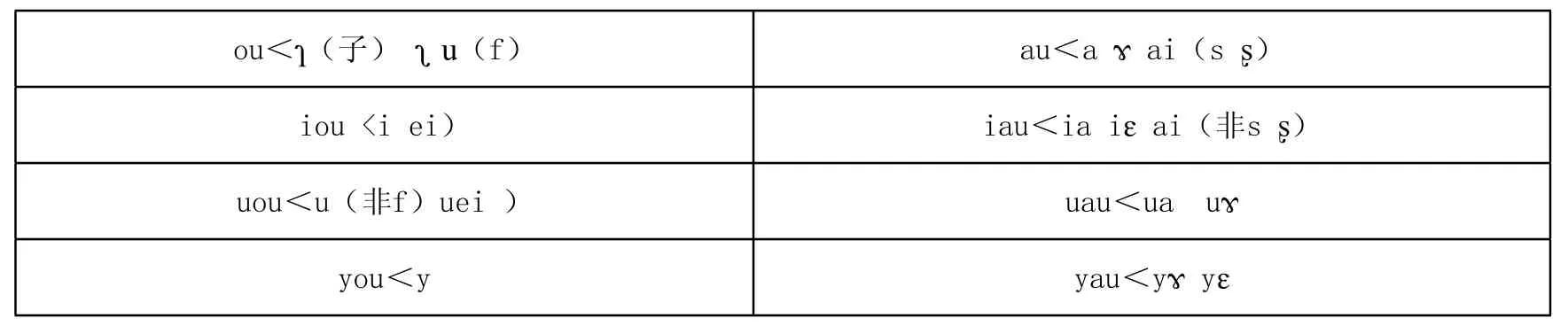

第一种,鼻音韵尾不变韵。以郑州方言为例,郑州方言Z变韵有8个,都是以[-u]收尾。8个Z变韵的基本韵母都是非鼻音韵尾,鼻音韵尾的不变韵。如(6)。

(6)郑州方言Z变韵(周庆生,1987)

ou<•(子) • u(f) au<a F ai(s §)iou

第二种,鼻音韵尾变韵,但是非圆唇。以长垣方言为例,长垣方言的Z变韵都是长音,非鼻音韵尾的Z变韵有[o]尾,鼻音韵尾的音节单纯变长音,后面不加[o]尾。见(7)。

(7)长垣方言Z变韵(王青锋,2007)

«:o<•丝 •狮 «蛾 i«:o<i蹄 ae 带ie叶 ei痱 u«:o/”«:o<u«锅 uei 腿 ”珠 y«:o<y驹 y«虐 ye瘸 uei穗a:o<a疤au帽 ia:o<ia芽iau瓢 ua:o < ua花E:o<E虱 ae盖 uE:o /”E:o < uae筷 uei对 ”ei锤a:e<ae袋盘 ia:e<iae燕 ua:e<uae筷碗 ya:e<yae院a:N<aN帮 ia:N<iaN箱 ua:N<uaN框

长垣方言中有一些元音韵尾的基本韵母,Z变韵后没有出现圆唇特征,只是单纯的韵母变长,似乎是例外。我们推测在发生Z变韵的时期,这些韵母可能还有鼻音韵尾,是一个an。使用的是鼻音韵尾的变韵规则,单纯变为长音而不圆唇。后来基本韵母鼻音韵尾脱落,与部分ae韵母合流。Z变韵的鼻音韵尾对应性的脱落,但还是保留了与ae韵母Z变韵的区别。总之,虽然基本韵母an、ae合流了,但对应的Z变韵的区别还存在。

第三种,变韵后前后鼻音韵尾产生分化。后鼻音韵尾变韵为圆唇,前鼻音为非圆唇。以焦作方言的Z变韵为例。见(8)。

(8)焦作方言的Z变韵(张娟,2004)

«u<l`« y:«u<y y/ •ù«u<«/•<a au iù•<ia iau u•<u« ua ua/ y•<y« uai ya/ o<•E F •/ iùo<iE ai ia/ i•/ uùo<uF u•/ yùo<yE ya/ •)<aN i•)<iaN u•)<uaN Q<an iQ<ian uQ<uan yQ<yan i:N<«n in y:N<yn uN uù <u/ •ù«u<• i:«u<i i/ ei

从上面的分析可以看到,除了焦作型Z变韵外,基本韵母韵尾按照是否鼻音分为两类。如果韵尾是非鼻音,Z变韵就是圆唇特征;如果韵尾是鼻音,Z变韵就是另外的特征。无论鼻音韵尾变,或者不变,都与非鼻音韵尾相区别。焦作型Z变韵中,鼻音韵尾按前后而分化,后鼻音变韵后为圆唇,前鼻音变韵后为非圆唇,这与前后鼻音的不同性质有关,下文将会进一步分析这个问题。

四、Z变韵与子尾

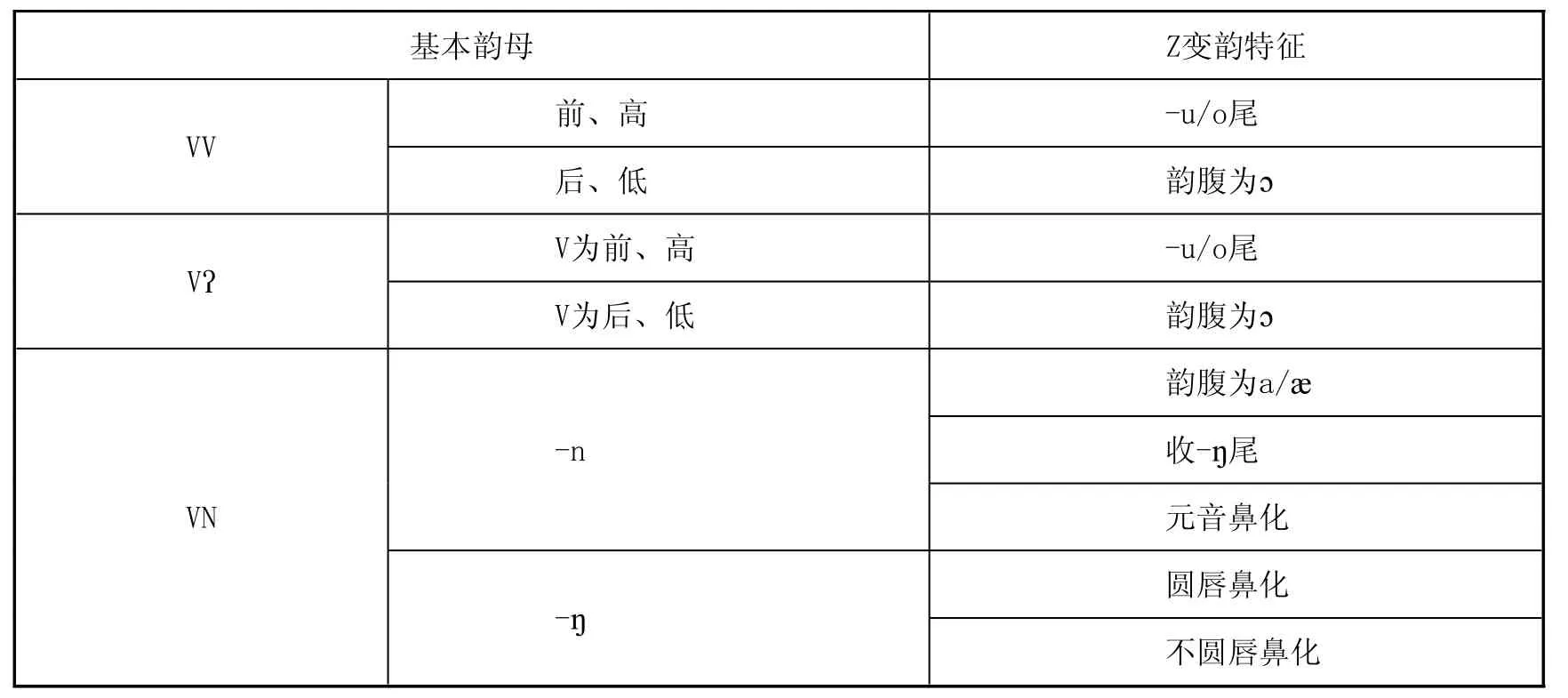

(一)Z变韵与子尾的对应

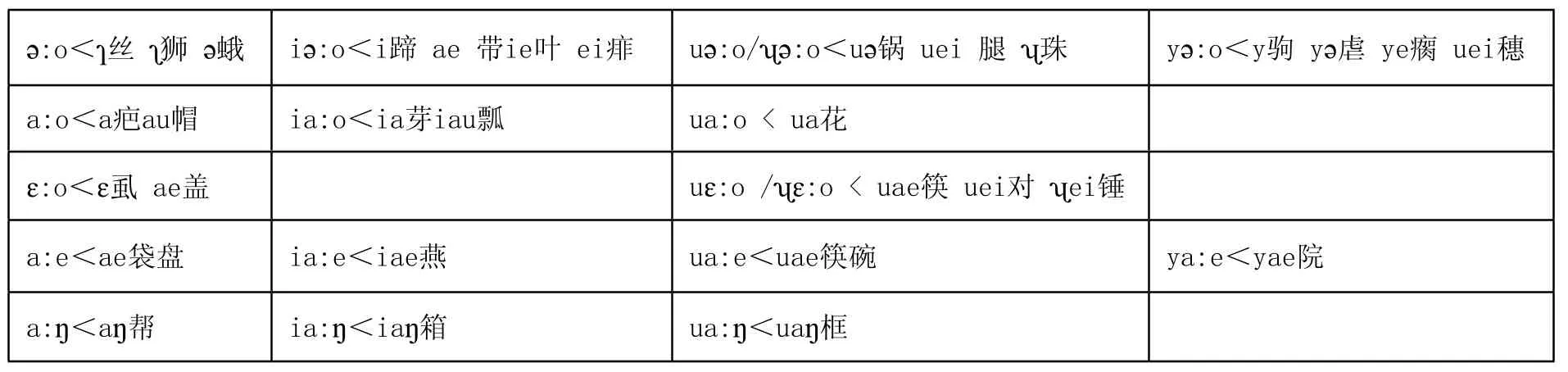

如果暂时不考虑焦作型方言Z变韵,我们会发现,Z变韵是否圆唇与襄樊方言中“子”尾是否读边音有整齐的对应关系:Z变韵的圆唇特征对应于襄樊边音“子”尾,Z变韵的非圆唇特征对应于襄樊地区的塞音“子”尾。见表5。

表5:Z变韵特征与子尾特征的对应

我们从表5的对应关系推测,在湖北“子”尾读音的第2个阶段,发生了“子”尾与前行音节的合音。边音子尾融入前行音节,形成圆唇特征Z变韵;塞音韵尾不能融入前行音节,Z变韵就采取其他的方式进行,形成非圆唇特征Z变韵。

(二)鼻音韵尾的语音性质和音系处理

现在再来分析焦作等方言Z变韵鼻音分化的情况。Jeff Mielke(2005)认为,鼻音在[持续性]特征表现出摇摆性质(ambivalence)和不明确性(ambiguity)。两种音在561种语言中表现为[+持续性]与[-持续性]的几率几乎相等。王洪君(2008:173-174)认为鼻音兼有[+持续性]与[-持续性]两种性质。在声母位置体现为塞音性,处于韵尾位置时则只体现为持续性。

语言本体研究

Ohala(1993)发现,后鼻音比其它部位的鼻音更接近口元音。因为发后鼻音时,更多的使用舌体部分,这就使元音和鼻音间的过渡非常缓慢。并且口腔内的最窄点(constriction)比较靠后,听感上的鼻音共鸣主要靠咽腔-鼻腔,这就使后鼻音听感上接近鼻化元音。这就意味着,前后鼻音不仅有发音部位的不同,还有元音性强弱的差异。张杰(2000)根据这一点把前后鼻音做了形式化处理。见(9)。

(9)张杰(2000)对前后鼻音的形式化处理

N:[+元音性]([+vocalic] )

n:[-元音性]([-vocalic])

张杰(2000)的两分法处理是针对前鼻音和后鼻音的,如果把口元音、后鼻音和前鼻音都放在一起考虑,把后鼻音处理为介于元音和前鼻音之间可能更为合理。见(10)。

(10)

元音:[+元音性]

后鼻音:[元音性]

前鼻音:[-元音性]

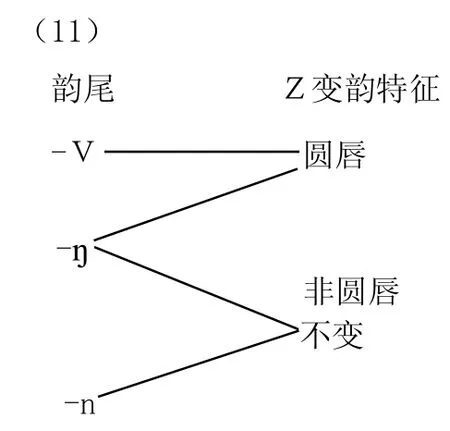

(10)的意思是:元音总是正元音性的,前鼻音总是负元音性的,后鼻音可能是正元音性的,也可能是负元音性的。因此,在具体方言中后鼻音可能跟着元音走,也可能跟着前鼻音走。这样就可以解释鼻音在Z变韵中的方言歧异。在焦作型方言Z变韵中,后鼻音与元音一致变韵,都有圆唇特征;在郑州型和长垣型Z变韵中,后鼻音与前鼻音一致变韵,要么不变,要么变韵但没有圆唇特征。三种韵尾变韵示意图见(11)。

五、演变音理

(一)普遍音变原理

边音在音节末变为一个后圆元音,这样的音变在多个语言中发生。在法语中这样的音变已经成为事实。例如,法语中复数条件下边音在音节末变为一个圆唇元音:

单数 cheval[SEval]horse

复数 *chevals>cheveau[SEvo]horses

在英语中,某些黑人社团中词末边音已经发为圆唇元音。在标准英语中,边音在某些复合词中第一个成分末位置已经书写为圆唇元音,说明在某些条件下音节末边音已经变为圆唇元音。举例见(12)。

(12)英语中边音和圆唇元音的交替

边音词尾 圆唇元音labial labio-dental social socio-linguistics thermal thermo-statics syllable syllabo-tonic apical apicolaminal laminopalatal palato-

音节末位置边音与圆唇元音的混同,从发音生理和声学参数都可以得到解释。根据Johnson(2003:63),至少在美国英语中,在音节首位置,边音只在舌尖(Coronal)有收缩点;在音节末位置边音在舌尖部位有一个收缩点,在舌体(Dorsal)部位也有一个收缩点,从而降低了F2的频率。发音过程中舌体运动的图像也证明了这一点。根据密西根大学研究生Susan的研究,美国英语中边音在音节首使用的主要是舌尖部分,在音节末使用的主要是舌体部分。

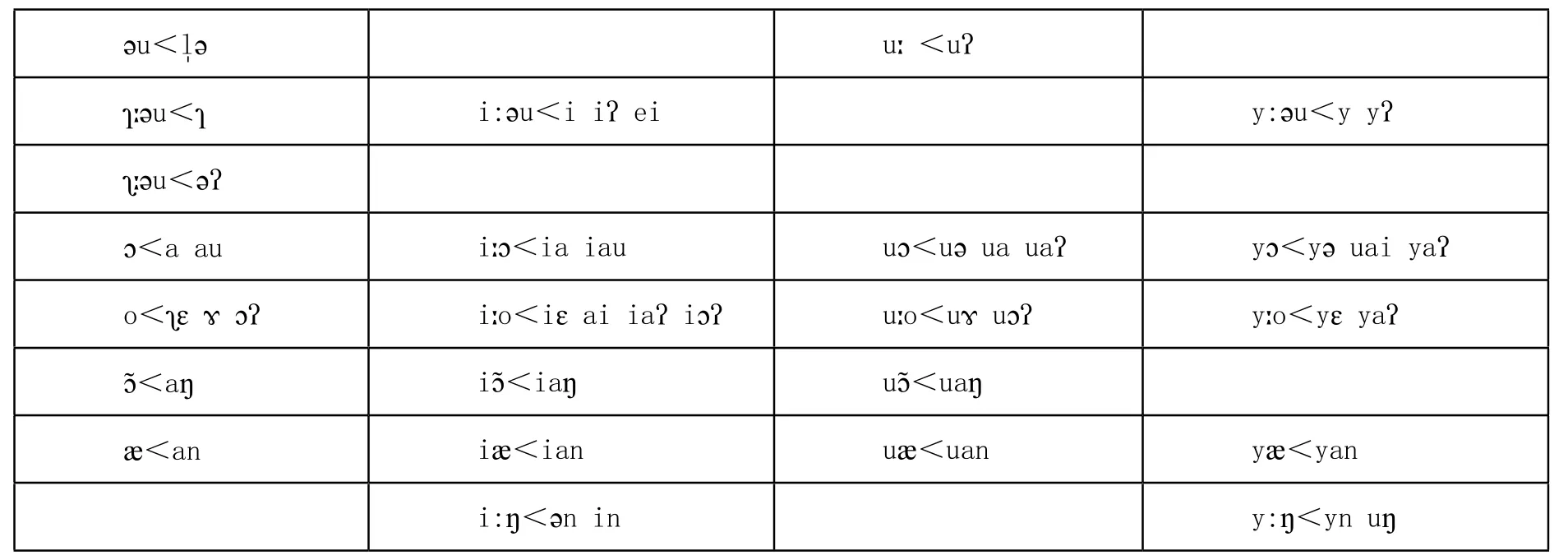

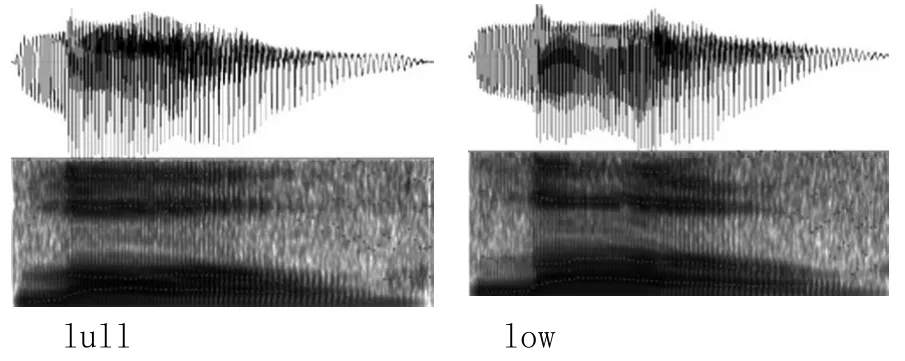

音节末边音在声道中的收缩点靠后,从而引起F2下降。而后圆元音典型的声学表现也是F2下降。从频谱图来看,音节末边音的共振峰结构与圆唇元音的共振峰结构非常相似。图2是英语“lull”与“low”的波形图与频谱图。两个语音样本均来自于Online Webster,发音人为同一个女声,通过Praat提取波形图和频谱图。

图2:英语“lull”与“low”的波形图与频谱图

首先比较图2中音节lull元音前后的边音。相比音节首的边音,音节末的边音F2和F3都呈下降趋势。再比较lull 与low的共振峰结构。可以看到,两个音节后半部分的共振峰结构非常相似:F3下降;F2下降并与F1融为一体。F1、F2都很低,并且很贴近,这是后高圆唇元音[u]的典型特征。

(二)襄樊方言的“子”尾与可能的音变

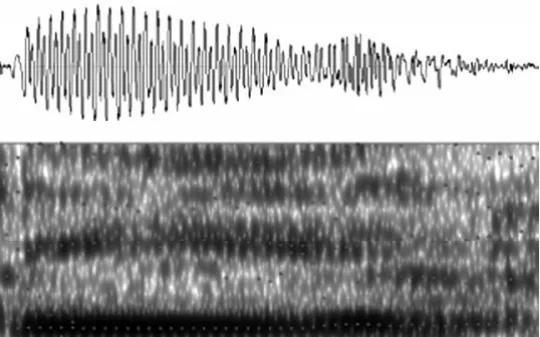

从音长角度来说,襄樊方言的子尾词与单音节已经没有区别。例如,襄樊发音人“梨”的音长是281毫秒,“梨子”的音长是279毫秒。从语图上看,相对于音节首边音,音节末边音的第二、第三共振峰已经显著降低。图3表现了子尾词“梨子”的共振峰结构,音节首边音与音节末边音前三个共振峰的值也分别标出。

图3:襄樊方言子尾词“梨子”

共振峰 音节首边音(Hz) 音节末边音F1 327 397 F2 2439 1566 F3 3765 2543

从图3可以看出,“梨子”音节末边音比音节首边音的F2下降873Hz,F3下降1222Hz。F2下降是后元音的特征,F3下降是卷舌元音和圆唇元音的典型表现。子尾词“梨子”并没有卷舌,因此F3下降应该是圆唇元音的表现。子尾演变到这个阶段,就已经进入到Z变韵形成的前夜。

六、结语

本文考察了湖北西北部地区“子”尾读自成音节的边音/颤音的分布条件,认为“子”尾可能存在另外一种弱化途径:韵母央化并最终脱落,声母读自成音节的边音。“子”尾经由边音演变为圆唇元音,并与前行音节融合形成Z变韵的圆唇特征。音节末边音演变为圆唇元音是世界语言中一个普遍的现象。从发音角度看,音节末边音和圆唇元音都使用同一个发音部位舌体;从声学表现来看,音节末边音与圆唇元音有着极为相似的的共振峰结构。从分布条件看,汉语方言Z变韵圆唇特征的分布条件与边音“子”尾的分布条件基本一致。普遍音理和分布条件两方面都证明了从边音“子”尾到Z变韵圆唇特征的可能演变。

(本文为鲁东大学引进人才基金项目[WJ2014007]。)

参考文献:

[1]陈卫恒.林州方言“子”尾读音研究[J].语文研究,2003,(3):53-59.

[2]陈卫恒.古韵之幽交涉与今方言子变韵现象音变原理的一致性,[J].殷都学刊,2004,(2):102-105.

[3]韩承红.太白、岐山一带方言的子变韵[J].陕西教育学院学报,2010,(1):75-79.

[4]李荣.汉语方言调查手册[M].北京:科学出版社,1957.

[5]李宇明.鄂豫方言中的颤音[J].华中师院学报,1984,(5):121-125.

[6]卢甲文.郑州方言志[M].北京:语文出版社,1992.

[7]吕枕甲.运城方言志[M].太原:山西高校联合出版社,1991.

[8]裴泽仁.明代人口迁徙与豫北方言——河南方言的形成(一)[J].中州学刊,1988,(4):102-106.

[9]裴泽仁.明代流民与豫西方言——河南方言的形成(二)[J].中州学刊,1990,(4):92-95.

[10]钱曾怡,张树铮,罗福腾,山东方言研究[M].济南:齐鲁书社,2001.

[11]乔全生.山西方言“子”尾研究[J].山西大学学报(哲学社会科学版)1995,(3):55-65.

[12]王福堂.汉语方言语音的演变和层次[M].北京:语文出版社,2005.

[13]王洪君.汉语非线性音系学[M].北京:北京大学出版社,1999.

[14]王洪君.从山西闻喜的小方言差异看Z变韵的衰变[J].语文研究,2004,(1):1-7.

[15]王洪君.汉语非线性音系学[M].北京:北京大学出版社,2008.

[16]王临惠.临猗方言的子尾与子变韵母[J].山西师大学报(哲学社会科学版)1993,(1):96-99.

[17]王青锋.长垣方言志语音篇[M].郑州:中州古籍出版社,2007.

[18]温昌衍,温美姬.“子变”补说[J].中国语文,2004,(1):53-57.

[19]张娟.河南和山西方言中的Z变韵研究[D].北京:北京大学硕士学位论文,2005.

[20]张慧丽.儿化中间音、特征扩展与F3的两种走势[J].语言科学,2010,(4):372-385.

[21]张世方.商丘话的子尾及相关问题[J].语言科学,2008,(5):518-525.

[22]周庆生.郑州方言的声韵调[J].方言,1987,(3):190-199.

[23]朱晓农,焦妮娜.晋城方言中的卷舌边近音[ñ]——兼论“儿”音的变迁[J].南开语言学刊,2006,(1):33-39.

[24]Johnson,Keith.Acoustic & auditory phonetics[M]. Blackwell publishing,2003.

[25]Mielke,Jeff.Ambivalence and ambiguity in laterals and nasal[J].Phonology,2005,22:169-203.

[26]Ohala,John J.& Manjari Ohala.The phonetics of nasal phonology:theorems and data[A].Nasals,nasalization and the velum,ed.by Huffman Marie K.& Rena A.Krakow[C].San Diego:Academic Press,1993:225-249.

[27]Zhang,Jie.Non-contrastive features and categorical patterning in Chinese diminutive suffixation:MAX[F]or IDENT[F]?Phonology,2000,(17):427-478.

(贺岩 张慧丽 山东烟台 鲁东大学文学院 264025)