贝多芬c小调32变奏曲演奏版本之比较

吴 荻

(武汉音乐学院,湖北 武汉 430060)

贝多芬c小调32变奏曲演奏版本之比较

吴 荻

(武汉音乐学院,湖北 武汉 430060)

摘 要:本文选取4位世界著名钢琴家演奏的贝多芬《c小调32变奏曲》的录音为样本,将整首作品从整体演奏风格到具体细节处理,分别从速度,力度,节奏等方面进行比较分析,以帮助我们更好的学习和演绎这首作品。

关键词:贝多芬;c小调32变奏曲;演奏版本研究

我们通常把贝多芬的第三英雄交响曲(1804)作为他鼎盛时期创作的开端。在此之前早期作品的创作普遍受到莫扎特及海顿的影响,严格遵循古典主义在结构上的匀称布局。在创作中期,贝多芬的创作日趋成熟,他不断进行着一系列的革新。贝多芬突破创作形式的束缚,注重音乐情感的表达形成了自己与众不同的独立风格。这个时期的作品通常我们把其定义为“英雄主义”。

C小调32变奏曲创作于1806年,在此之前,贝多芬已完成了“黎明”奏鸣曲和“热情”奏鸣曲这样的伟大作品,在1806年,贝多芬正同时创作着第四,第五交响曲。我们现在把这首作品命名为woo80.woo是来自英文的缩写without opus.有学者猜测,贝多芬只是给他自己认为值得由当时官方发表的作品编号,因此我们可以认为,这首曲子没有达到他的要求。然而这首作品在后来被发表,并广泛的被钢琴家和听众们喜爱。

一、演奏版本的比较

这首作品自从问世起,便广泛受到了钢琴家和听众们的喜爱,有许多的演奏家都在演奏会中选取这首曲子并录制了唱片。他们的演奏风格受到了各种因素诸如历史文化,成长经历和演奏家各自性格以及对作品的理解的影响,从而形成了不同的演绎风格,本文无法一一列举。这里将选取Brilliant Classics 2015年出版的布伦德尔,吉列尔斯1968年的伦敦演奏录音,基辛1997年在伦敦演奏录音以及Warner Classics 2011年出版的阿劳四个具有代表性的演奏版本作为本文的研究对象,帮助我们从不同的角度来学习这个作品。

这首作品由一个简短的八小节主题和32个变奏组成。作品规模仅次于贝多芬的伟大作品《迪亚贝利变奏曲》的33个变奏,作品结构庞大,内容丰富,想要对作品进行系统的分析,我们可以将作品切割成几个不同的板块进行研究。

依据不同的调性及变奏织体的不同音乐性格,我们可将作品分为以下几个部分。

第一部分c小调:变奏I—III、变奏IV—VI、变奏VII—VIII、变奏VIIII、变奏X—XI

第二部分C大调:变奏XII、变奏XIII—XIV、变奏XV—XVI

第三部分c小调:变奏XVII、变奏XVIII、变奏XVIIII、变奏XX—XXI、变奏XXII、变奏XXIII、变奏XXIV—XXV、变奏XXVI—XXVII、变奏XXVIII、变奏XXVIIII、变奏XXX

第四部分c小调:变奏XXXI、变奏XXXII

第一部分:主题及变奏I-XI

?

?

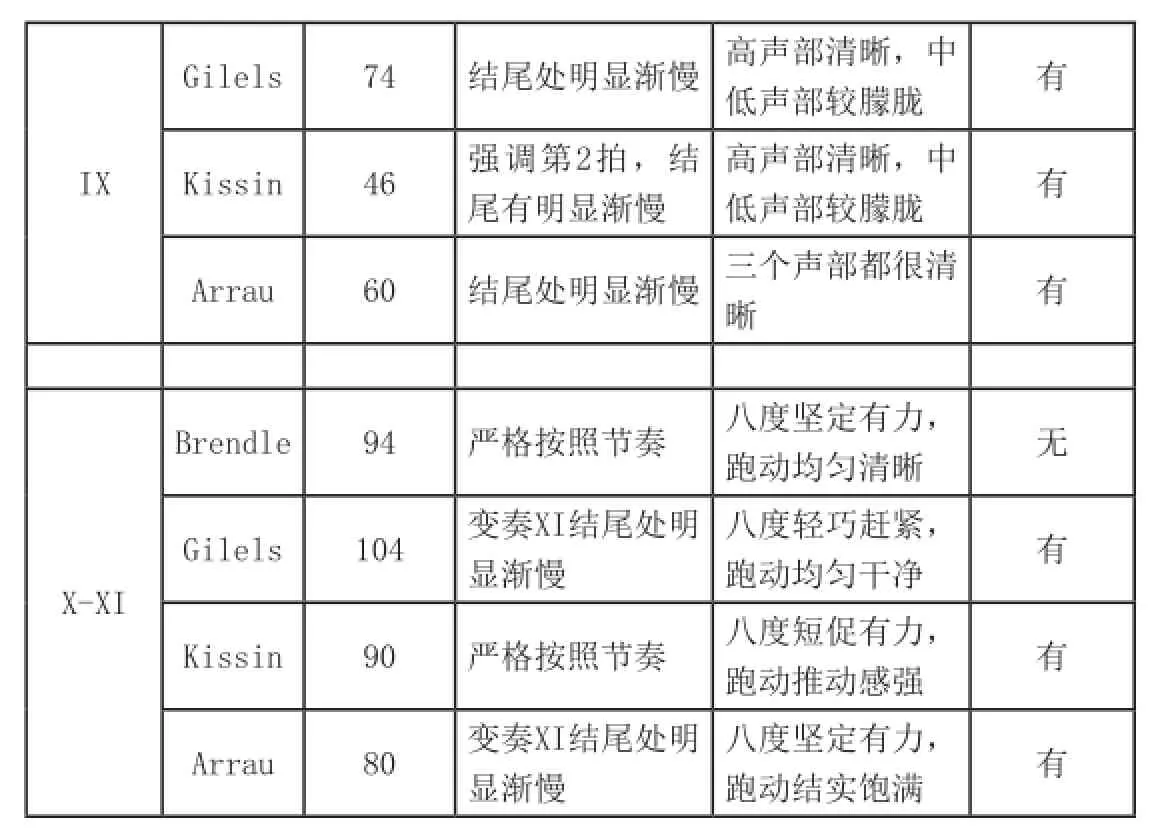

IX Gilels 74 结尾处明显渐慢 高声部清晰,中低声部较朦胧 有Kissin 46 强调第2拍,结尾有明显渐慢高声部清晰,中低声部较朦胧 有Arrau 60 结尾处明显渐慢 三个声部都很清晰有X-XI Brendle 94 严格按照节奏 八度坚定有力,跑动均匀清晰 无Gilels 104 变奏XI结尾处明显渐慢八度轻巧赶紧,跑动均匀干净 有Kissin 90 严格按照节奏 八度短促有力,跑动推动感强 有Arrau 80 变奏XI结尾处明显渐慢八度坚定有力,跑动结实饱满 有

第二部分:变奏XII-XVI

?

第三部分:变奏XVII-XXX

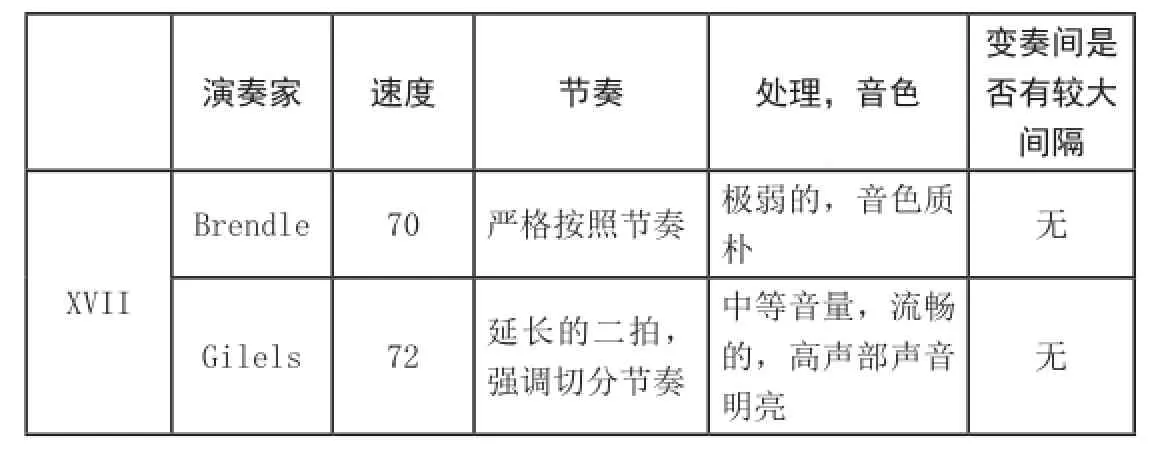

演奏家 速度 节奏 处理,音色变奏间是否有较大间隔XVII Brendle 70 严格按照节奏 极弱的,音色质朴无Gilels 72 延长的二拍,强调切分节奏中等音量,流畅的,高声部声音明亮无

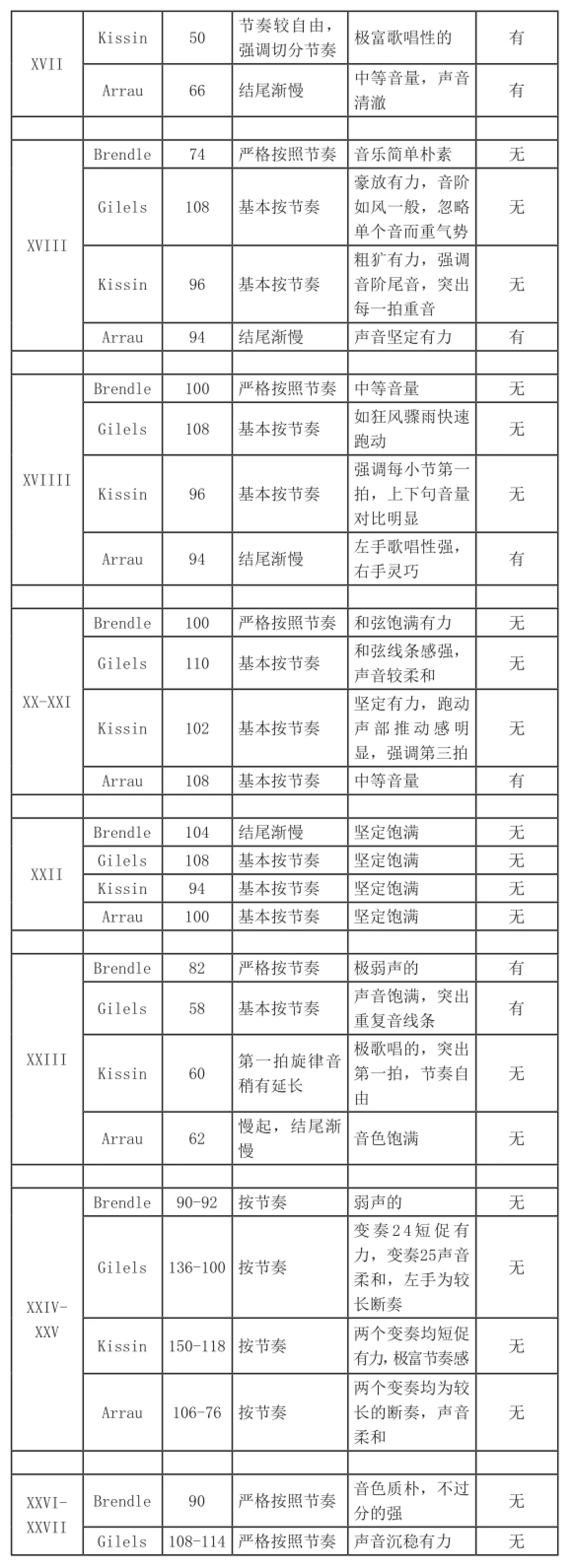

XVII Kissin 50 节奏较自由,强调切分节奏 极富歌唱性的 有Arrau 66 结尾渐慢 中等音量,声音清澈 有XVIII Brendle 74 严格按照节奏 音乐简单朴素 无Gilels 108 基本按节奏豪放有力,音阶如风一般,忽略单个音而重气势无Kissin 96 基本按节奏粗犷有力,强调音阶尾音,突出每一拍重音无Arrau 94 结尾渐慢 声音坚定有力 有XVIIII Brendle 100 严格按照节奏 中等音量 无Gilels 108 基本按节奏 如狂风骤雨快速跑动 无Kissin 96 基本按节奏强调每小节第一拍,上下句音量对比明显无Arrau 94 结尾渐慢 左手歌唱性强,右手灵巧 有XX-XXI Brendle 100 严格按照节奏 和弦饱满有力 无Gilels 110 基本按节奏 和弦线条感强,声音较柔和 无Kissin 102 基本按节奏坚定有力,跑动声部推动感明显,强调第三拍无Arrau 108 基本按节奏 中等音量 有XXII Brendle 104 结尾渐慢 坚定饱满 无Gilels 108 基本按节奏 坚定饱满 无Kissin 94 基本按节奏 坚定饱满 无Arrau 100 基本按节奏 坚定饱满 无XXIII Brendle 82 严格按节奏 极弱声的 有Gilels 58 基本按节奏 声音饱满,突出重复音线条 有Kissin 60 第一拍旋律音稍有延长极歌唱的,突出第一拍,节奏自由无Arrau 62 慢起,结尾渐慢音色饱满 无XXIVXXV Brendle 90-92 按节奏 弱声的 无Gilels 136-100按节奏变奏24短促有力,变奏25声音柔和,左手为较长断奏无Kissin 150-118按节奏 两个变奏均短促有力,极富节奏感 无Arrau 106-76 按节奏两个变奏均为较长的断奏,声音柔和无XXVIXXVII Brendle 90 严格按照节奏 音色质朴,不过分的强 无Gilels 108-114严格按照节奏 声音沉稳有力 无

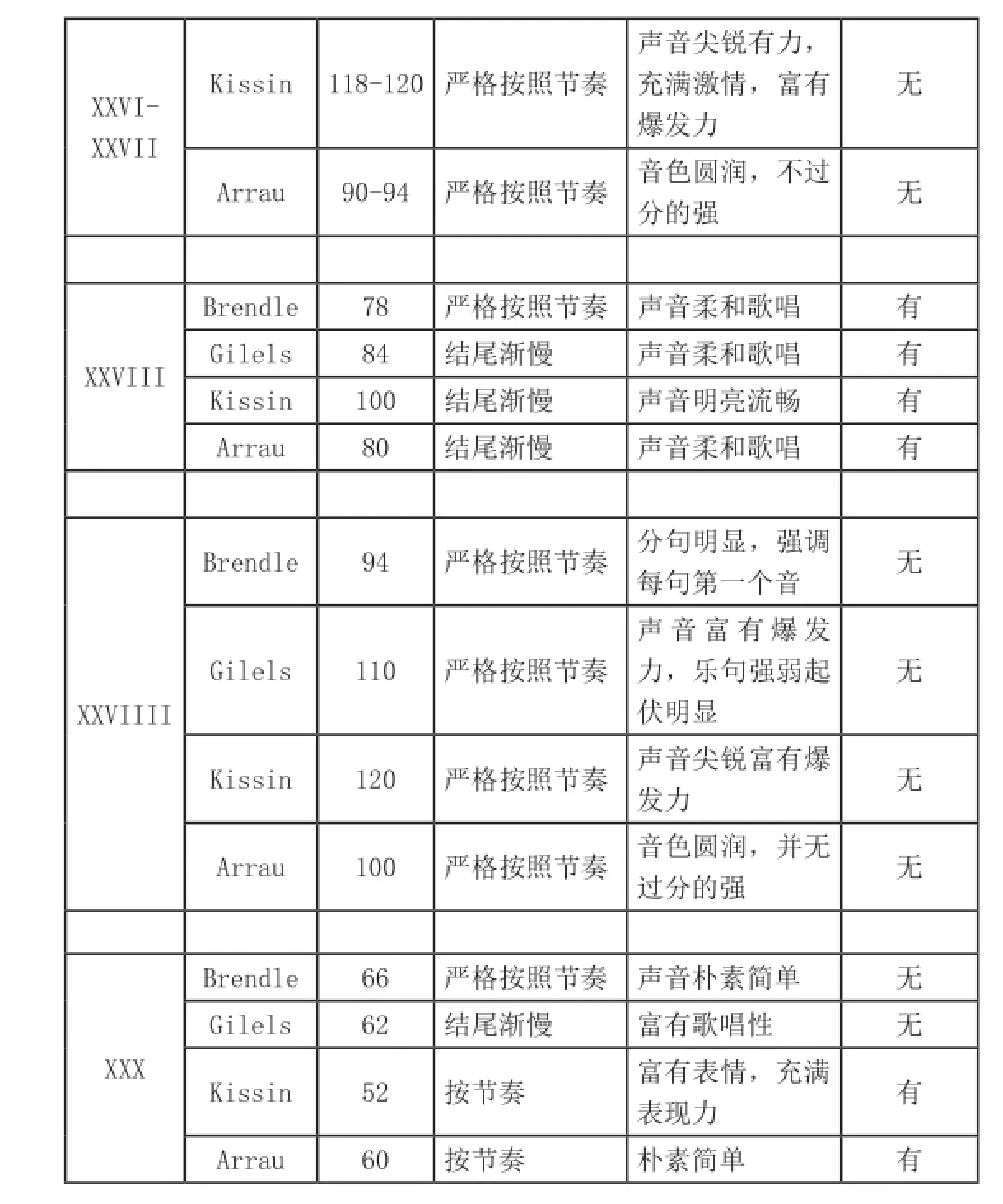

XXVIXXVII Kissin 118-120严格按照节奏声音尖锐有力,充满激情,富有爆发力无Arrau 90-94 严格按照节奏 音色圆润,不过分的强 无Brendle 78 严格按照节奏 声音柔和歌唱 有Gilels 84 结尾渐慢 声音柔和歌唱 有Kissin 100 结尾渐慢 声音明亮流畅 有Arrau 80 结尾渐慢 声音柔和歌唱 有XXVIII Brendle 94 严格按照节奏 分句明显,强调每句第一个音 无无Gilels 110 严格按照节奏声音富有爆发力,乐句强弱起伏明显Kissin 120 严格按照节奏 声音尖锐富有爆发力 无Arrau 100 严格按照节奏 音色圆润,并无过分的强 无XXVIIII Brendle 66 严格按照节奏 声音朴素简单 无Gilels 62 结尾渐慢 富有歌唱性 无Kissin 52 按节奏 富有表情,充满表现力 有Arrau 60 按节奏 朴素简单 有XXX

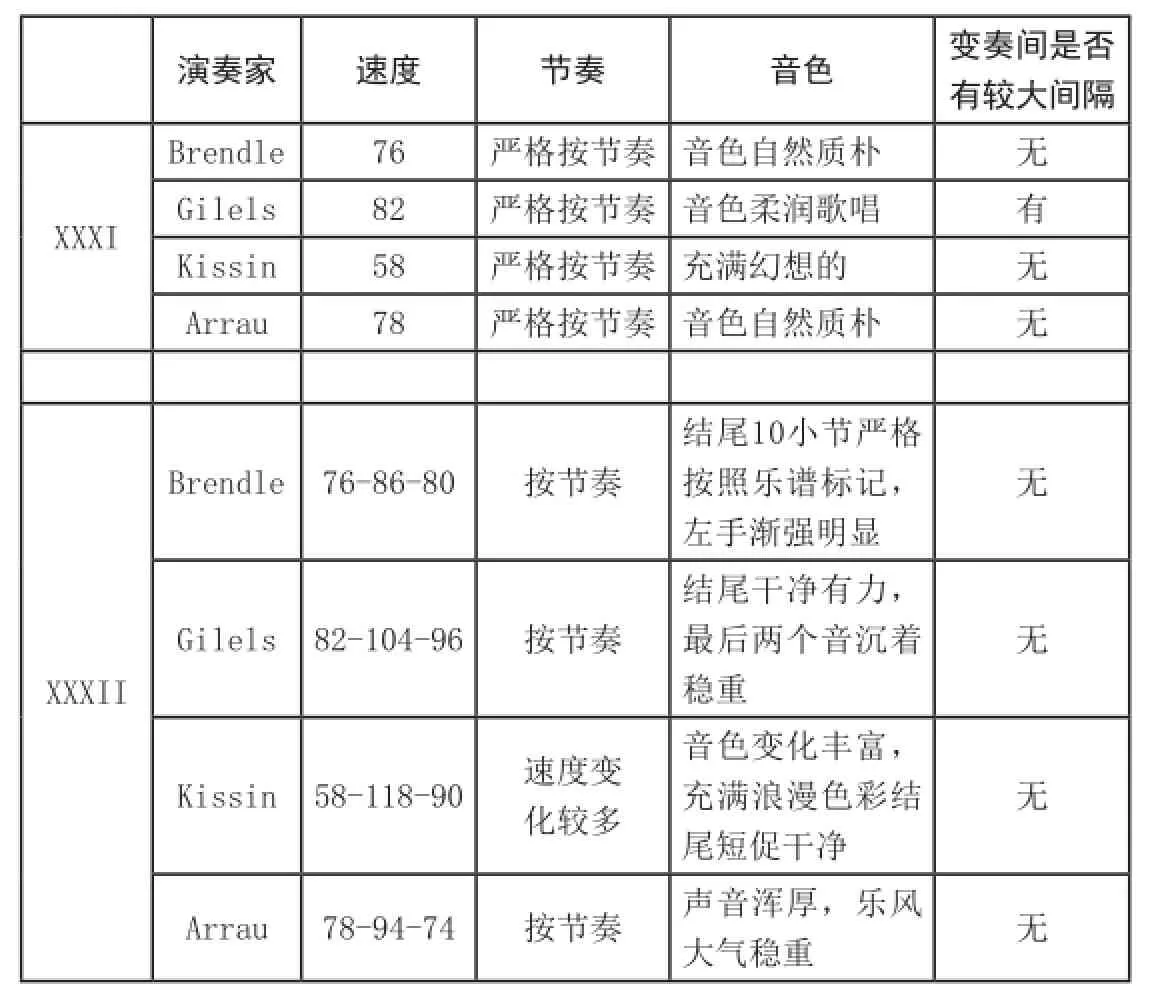

第四部分:变奏XXXI-XXXII

?

二、演奏版本评价

布伦德尔(Alfred Brendel 1931~)被认为是当今海顿,莫扎特,舒伯特,贝多芬以及李斯特作品的权威诠释者。他是第一位录制贝多芬钢琴音乐全集的钢琴家(1964年)。布伦德尔的演奏被认为是“理智的”,他认为钢琴家的首要任务是尊重作曲家的意图而不是表现自己加入自己对音乐的编造。他曾经说过:“I am responsible to the composer,and particularly to the piece.”他演奏的32变奏曲,如同他以往一样,高度遵照贝多芬谱面上的具体标记,全曲对节奏和音量的把握甚是严格。除了贝多芬标明的变化外,布伦德尔几乎没有在处理上自由发挥,他演奏的贝多芬质朴简单,乐风率真直白,能以理性严谨的处理方式把情感与理智结合为一体。他的演奏最侵向于古典风格,理智严谨,音色细腻,是维也纳学派的典型代表。

吉列尔斯(Emil Gilels 1916~1985)是苏联钢琴学派的代表人物之一,他的演奏触键坚定有力,具有爆发力。有“钢铁般的触键”之称。这恰好与贝多芬精神相吻合。他演奏的32变奏曲,诗意与技巧并存,既保持了作品所需大的内在紧张度,又把音色处理得细腻优美。除了高超的技巧外,同时融入了真挚的情感,整个乐曲的音色散发出透亮的光彩。著名的德国音乐评论家凯泽曾在论及吉列尔斯时引用了哥德对贝多芬的印象:“我从未见过一位艺术家,如此浓缩,如此精力充沛,又如此内向”。

基辛(Yevgeny Kissin,1971-)作为俄罗斯钢琴学派年轻一代的代表,演奏风格华丽而富有激情。他的演奏遵循苏联钢琴学派的传统,具有高超的技巧并具有强劲的感染力。与其他三位演奏家比较,基辛演奏的32变奏曲大胆夸张却不失分寸。丰富的音色变化与戏剧性的速度转换无不将这首熟悉的作品演绎得颇有新意。我们既能听到犹如狂风骤雨般的呐喊,也能感受到那仿佛来自内心深处的宁静。他使其超凡的演奏技术献身于音乐,并融入他的音乐品味和理解,用崭新的方式再现了这首作品的力量与优美。

克劳迪奥·阿劳(Claudio Arrau,1903-1991),是公认的二十世纪最伟大的钢琴家之一。并被认为是二十世纪贝多芬作品的权威诠释者。这不仅是由于他极具说服力的师承关系,他曾师从的马丁-克劳泽曾是李斯特的学生,因此阿劳继承了贝多芬-车尔尼-李斯特到马丁克劳泽的钢琴演奏传统,更是因为他对贝多芬的是深入研究。阿劳参与监督皮特斯版贝多芬钢琴奏鸣曲的编订与出版。阿劳的演奏严格的忠于原谱,通过丰富的音色变化和绚丽的演奏技巧将纯正的古典风格与深刻的情感融合一体。在他的早期演奏中,阿劳的演奏速度偏快,技巧卓越,他所演奏的伊斯拉美和李斯特的帕格尼尼练习曲就是此类型的典型代表,然而,中年以后他演奏的速度变慢,演奏风格变得更加严谨而个性化,但却气势磅礴。从我们选取的录音中,就可以发现这一演奏特点:在大部分变奏速度的选择上,阿劳都比其他演奏家较慢,在变奏末尾选择使用渐慢的数量也较其他人更多。并且选择比较中庸的音量。

整体看来,德奥学派的演奏更崇尚理性的演奏,严格尊重音乐作品本身及其内在结构,注重对音乐内在的思考,力争通过演奏真实,客观的再现音乐作品。相较而言,苏联学派则更关注音乐的性格及表现。在保持作品古典主义性格的同时结合个人的丰富情感极力表现作品。注重每一个音乐性格的表达。个人情感对作品的诠释在俄罗斯学派的演奏中占有相当重要的地位。

三、结语

通过图表横向比较及综合分析,我们对这四个演奏版本有了较直观的了解。虽然他们的演奏风格各异,但他们都是基于对原作品的分析与学习,从而形成了自己的演奏风格。因此,当我们在学习这首作品时,在解剖分析了作品的各种因素之后,加之对不同版本的演绎进行分析学习,从中得到多种演绎方式,以此对自己的演奏起到积极的帮助。

[参考文献]

[1] 钱仁康,钱亦平.音乐作品分析教程[M].上海∶上海音乐出版社,2011.

[2] 于润洋.西方音乐通史[M].上海∶上海音乐出版社,2007.

[3] 赵晓生.钢琴演奏之道[M].上海∶上海音乐出版社,2013.

[4] 列维斯·洛克伍德著,刘小龙译.贝多芬∶音乐与人生.北京∶中央音乐学院出版社,2011.

——贝多芬和钢琴