张大千与敦煌的莫逆因缘

李巍松

一

敦煌石窟壁画是汇集千年中国艺术的美术馆,不同阅历、不同专业的人在其中所能挖掘的内容各异:研究音乐舞蹈的人会在伎乐天图像中搜寻当时的琵琶、箜篌、胡琴、阮、羯鼓的形状以及唐朝流行的胡旋舞、波斯舞的动作;学历史的人在《张骞出使西域图》中看到关于此事的唯一的壁画图像记载;关注建筑的人在壁画中总结唐代建筑的式样……而张大千,则从视觉艺术和绘画美的角度看待和临摹敦煌壁画。

张大千1899年出生于四川内江的一个信奉天主教的家庭。辛亥革命后几年间,西方列强忙于一战,中国民族工商业得到发展,特别是染织业的发展尤为突出。1917年年初至1918年夏,张大千留学日本,学习染织与美术,期间,其兄张善孖对张大千“所需之金石书画及参考资料莫不搜求以供”。

匆匆一年有余的学习之后,归国。按照常理,这样的洋学生当时还为数极少,大可谋得一官半职。但事实上,他却转而随曾农髯、李梅庵学习书法。时值金石书法盛行,入手处是“三代两汉金石文字、六朝三唐碑刻”。从学习方法来看,基本方法是临摹,对原拓勾摹并以双勾法临写,力求掌握规律,酷似原作,同时,他“又从李梅庵之弟李绮庵处学得不少仿制古画的方法”。

张大千早期学业的主要技法内容就是“临摹”、“仿古”,学习期间,社会上有推崇八大山人、石涛绘画的风气,张大千便仿石涛画乱真,而以此获利,就此入手学习传统绘画。

张大千的画风,先后曾经数度改变。在早、中年时期主要以临古仿古居多,花费了一生大部的时间和精力,遍临古代大师名迹,从石涛、八大山人到徐渭、陈淳以至宋元诸家乃至敦煌壁画。晚年的张大千由于目疾困扰,视物模糊不清,不能再绘制细丽的作品,故一直在找寻新的绘画模式,历经探索,不断完善后,终于在57岁时自创泼彩画法。从30岁以前的“清新俊逸”,到50岁“瑰丽雄奇”的色调、60岁“苍深渊穆”之境界,再到80岁后气质淳化,笔简墨淡,其独创泼彩山水,磅礴大气,奇伟瑰丽,与天地造化相融合,堪称极致。

张大千一生向往追慕道教“饮则玉醴酒浆,食则翠芝朱英,居则瑶堂瑰宝,行则逍遥太清”的高雅生活方式,重视儒家“修道立德”的现实立身法则……而禅宗思想正好能将这些观念统一起来,形成禅宗思想多元性、自由性和包容性的特征。

张大千是中国传统多元文化的一个鲜活的载体,他的身上凝结着上个世纪的绘画大师的传奇与优点。他在艺术创作和审美趣味方面所呈现出的多元性、矛盾性、开放性、创新性共存的风格特征。

结合张大千一世佛缘看,禅宗思想在张大千追求自然适意的、诗意的生存方式中起到了至关重要的作用。禅宗思想在张大千的思想意识中具有导向性作用,其人格思想的多元性、矛盾性、包容性、自由性、开放性等都是禅宗思想影响下的必然发展。然而,1941年的敦煌之行,开启了张大千绘画生涯的另外一个重要篇章。

二

1941年春,张大千偕夫人、次子及徐悲鸿的学生孙宗慰、萧建初等人,长途跋涉,不辞辛劳,终于到达了向往已久的敦煌莫高窟。莫高窟令张大千惊叹不已,他完全沉浸于博大精深的艺术世界之中,把大量的时间投入到对壁画的临摹上。敦煌艺术博大精深,气魄宏伟,是凝聚了我国历史上数朝数代艺术的瑰宝。上世纪三四十年代的“敦煌热”是期待中国艺术再生以及向传统复归的具体表现。

1909年,叶昌炽在他的《语石》中就已著录了几件藏经洞所出的遗书,后罗振玉、王国维、陈垣、陈寅恪等人从不同的角度对敦煌遗书进行了整理和研究。1930年,陈寅恪在为陈垣所作《敦煌劫余录》写的序言里说:“一时代之学术,必有其新材料和新问题,取用此材料,以研究新问题,则为此时学术之新潮流……敦煌学者,今日世界学术的新潮流也。”首次提出“敦煌学”称谓。

敦煌研究在世界学术界引起广泛注意,但以艺术研究为重点者甚少,有美术专业训练和中外美术历史的专业背景者更是无人。张大千临摹师法的古人之多,为同时代的其他画家所不及。张大千说:“一个画家要形成自己的风格,必须要师今人、师古人,更要师造化,兼效百家。”

张大千有佛缘。1918年,张大千初到上海后,与兄长张善孖坐海轮东赴日本留学,学习绘画与染织技术,不久回国。1920年,张大千在上海拜曾熙为老师学习书法,也就是在这个时候,曾熙为他改名张猨。后经曾熙引见,张大千又拜临川李瑞清为师,研习书法。在上海宁波同乡会馆,他举办了首次个人画展,百幅作品全部售完,自此以卖画为生。那时的张大千在上海艺术界一鸣惊人。那个年月兵荒马乱,民不聊生,未几张大千的未婚妻谢舜华病故,他痛不欲生,看破了世俗,再加上对佛学由来已久的钟爱,顿有出世之心。不久,张大千在松江县禅定寺出家为僧,法号大千,张大千之名由此而来。过了100多天,迫于家庭的压力,他还是还了俗。

张大千对敦煌的向往由来已久:1932年至1936年间,张大千兄弟与发起“敦煌经籍辑存会”的书画家叶恭绰同住苏州网师园,叶恭绰曾力劝张大千重振人物画一脉,以刷新有清300 年人物画的颓风。

1937年卢沟桥事变之后,张大千辗转回到家乡四川。1940年秋,张大千决定北出嘉峪关至敦煌,然而张善孖的逝世让他的第一次敦煌之行未果。1941年春,张大千偕亲眷到达敦煌,立即全身心投入临摹壁画的工作之中,废寝忘食地在敦煌度过了两年半的时间。

在这段时间里,张大千对莫高窟的壁画进行了细心的揣摩,超越宋、元、明、清而上接北魏、隋、唐,开创了他自己的艺术风格。正如张大千所言:“聊以求三年只艾,敢论起八代之衰。”他还曾去过榆林窟、西千佛洞及鸣沙山月牙泉,历史深远的敦煌艺术为张大千提供了极为丰富的艺术营养。

张大千的敦煌之行,对他以后的艺术创作和发展产生了重要影响,使他从这座艺术宝库中走上了“当今最负盛名之国画大师”之路。两年半间,他总共临摹壁画近300幅,大者达几十平方米。1943年秋,他将这些作品带回成都、重庆等地,相继举办了展览,引起了很大的反响。

时人通过张大千的作品认识到敦煌的壁画,并为之震惊。陈寅恪评价张大千的敦煌行说:“敦煌学,今日文化学术研究之主流也。大千先生临摹北朝、唐、五代之壁画,介绍于世人,使得窥见此国宝之一斑,其成绩固已超出以前研究之范围。何况其天才特具,虽是临摹之本,兼有创造之功,实能在吾民族艺术上,另辟一新境界,其为敦煌学领域中不朽之盛事,更无论矣。”

随后,《大风堂临摹敦煌壁画》第一集出版,对宣传敦煌艺术产生了积极影响。清寂翁为此画集作序曰:“其平生所观宋元法画之多,顾犹未足,更思探明月,问玄珠……间独告予:此不徒吾国六法艺事所祖,固将以证史阙,稽古制。”

1944年初,敦煌艺术研究所正式成立,常书鸿任所长。在这样一个文化冲突与汇集的大背景下,张大千、董希文、常书鸿等人对敦煌壁画的临摹、研究及传播,以及专门院所的成立,让敦煌更为深刻地展现在大家面前。敦煌渐被更多的人所关注、认识和了解,举国掀起了一股不小的敦煌热潮。

在常书鸿之后担任敦煌文物研究所所长的段文杰曾谈道:“谈到临摹敦煌壁画,不能不想起40年代初首先到敦煌考察和临摹的画家张大千和王子云……第一次用临摹品将敦煌艺术公之于世,并发表了第一份莫高窟内容总录,引起了文化教育界的重视……两位先驱者的临摹方法各不相同,但无论是客观写生还是恢复原貌,都给我们后来者以启迪。”段文杰还写道:“敦煌壁画经千百年风日侵蚀,色彩多有蜕变,北朝壁画因变色严重而形成古拙、清冷、狂怪的第二面貌。张大千则全部恢复原貌,金碧辉煌,鲜艳如新……我就是看了两次敦煌画展,是敦煌艺术的魅力把我吸引到敦煌来的。”

关注及思考敦煌的热潮无疑给文化界和美术界带来一缕清新之风。在改革、继承与引进的论争和错综复杂中,对传统的认识及宣传给人们带来了新的视听,充实了对传统及文化交融的理解。接受过传统绘画审美熏陶的张大千等人,把对敦煌的认识与理解形成新的绘画语言,融入自己的作品中,诠释着对传统的理解。作品的展出让国人对传统文化有了新的直观的认识和感受,这拓展了处于复杂文化走向中的国人对中国绘画传统的认识。人们对传统有了新的视角和观点,也从敦煌感受到了文化的传承及其包容性。

三

张大千曾在近3年的时间里,对敦煌壁画进行了非常深入的研究。他临摹的壁画虽然是以佛教人物为主,但壁画的艺术内涵影响到他绘画的各个方面,包括绘画思想。从此以后,张大千的绘画精神产生了重大的改变,他以此后40余年的生命不断对敦煌艺术进行领悟和新解,这为他晚年创作泼墨泼彩山水绘画打下了基础,泼墨泼彩山水的形成奠定了他在中国画坛的大师地位。

张大千先生之所以能在山水画方面取得巨大的成就,原因有二:一是他的山水画植根于传统;二是他曾经在敦煌面壁3年,对北魏至元代的敦煌壁画进行了深入的研究,临摹了大量壁画。张大千曾经感慨地说:“要学点中国艺术,还是到敦煌去,去学习数年,必有大收获。”这充分表明敦煌壁画对他绘画风格的变化具有重要的作用。

张大千此后多次肯定敦煌壁画的艺术价值以及对自己绘画艺术的影响。他说:“在敦煌,生活是艰苦些,住在沙漠那个古老的洞子里,真有与世隔绝的感觉,但对我的绘画风格,确乎学了许多有益的东西。”他在《谈敦煌石室》中说:“我于去年(1943年)冬12月始返成都,去敦煌勾留了两年又7个月,做长时期之研究,并将敦煌石室现存之北魏及隋唐壁画,率门人、子侄及番僧数辈,择优临摹,依其尺度色彩不加丝毫己意逐一摹抚,得画120余幅。”从中可以看出张大千先生对佛教的信仰和对壁画艺术的崇拜之情。

从张大千先生艺术生涯看,张大千先生的绘画最重要的转折点就是在敦煌,一方面是他从敦煌壁画中学到了很多绘画技法;另一方面是敦煌壁画的各流派佛教思想对他的绘画风格产生了巨大影响,这在泼墨泼彩山水画中表现得十分明显。泼墨泼彩山水代表了张大千先生绘画艺术的最高成就,也是其绘画思想在山水画作品中的集中体现。张大千先生虽然精通南北二宗的画法,但他的绘画作品的风格特点应该归入南宗柔美一路,具有中国南宗文人画的艺术特色。

在谈到敦煌壁画时,张大千说:“在艺术方面的价值,我们可以这样说,敦煌壁画是集东方中古美术之大成,敦煌壁画代表了北魏至元1000多年来我们中国美术的发展史。”敦煌壁画的禅宗思想对张大千先生的绘画思想的影响是巨大的,他后期的绘画作品充满了禅意,禅机画理相互交融。

张大千的泼墨泼彩山水画代表了他艺术的最高成就,泼彩山水是在唐代王恰、宋代梁楷的泼墨基础之上,受到敦煌壁画的技法与禅宗思想的重大影响而逐渐形成的。泼彩山水写意性强,重墨不重笔,不重形式,体现出虚静空灵的艺术效果,体现出其深厚功力,自然天成,没有数十年的笔墨修养是难以达到的,具有中国传统文人画的形式美感。

张大千先生的绘画思想深受敦煌壁画及佛教禅宗思想的重大影响,敦煌壁画不仅在绘画技法方面给张大千先生的绘画注入了血液,更为其绘画注入了灵魂。可以说张大千先生能够成为中国画的一代大师,与敦煌壁画给予他的厚赐密不可分。

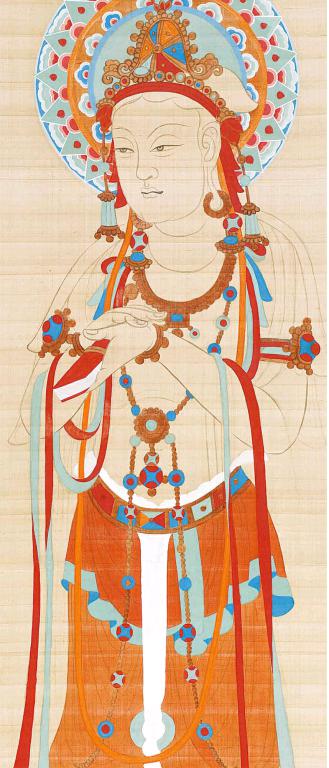

《执宝瓶璎珞大士像》与《双足双莲璎珞大士像》均为张大千笔下名品,两幅作品互相呼应,笔法超妙,大士衣着华丽,神态庄严,表情潇洒飘逸,全画用色艳丽辉煌。执宝瓶璎珞大士一手揖在胸前,一手执宝瓶,以男相显现,站立于莲花座之上,身体右侧有开放的一丛花。

双足双莲璎珞大士以双手护持状托红色宝贝,左右双足各踏一朵红色和蓝色莲花,亦以男相示人,身体左侧有一丛修竹。在古印度佛教雕塑和我国早期观音造像中,观世音菩萨都是男性,并且嘴唇上还长着两撇漂亮的小胡子。《华严经》称善财童子到普陀山参拜观音时,“见岩谷林中金刚石上,有勇猛丈夫”,必然是男性。《悲华经》上说:“有转轮圣王,名无诤念。王有四子,第一太子名不眴,即观世音菩萨;第二王子名尼摩,即大势至菩萨;第三王子名王象,即文殊菩萨;第四王子名泯图,即普贤菩萨。”王子,自然是男性。

事实上大乘佛教对男女性别的看法是:“一切诸法无有定相,非男非女,一切女人亦复如是,虽现女身而非女也。”为了方便教化不同类型的有情众生,观音菩萨随机应变,自在地示现不同的身相,其中既有男身亦有女容,而此男女相只是方便应化,实际上并无性别之区分。

《文殊菩萨像》用笔极其娴雅,菩萨手执经卷站立于红莲之上,裙裾款款垂下,优雅之极。《文殊菩萨像》为尚未完成之画稿,然端容已然楚楚。画中菩萨像清净安逸,散发出慈悲智慧之光。菩萨像在传入中国以后逐渐被汉化,菩萨的国籍、民族以至性别,全都按照中国人的意愿脱胎换骨了,文殊菩萨也不例外,面容逐渐汉化。

文殊菩萨,即文殊师利或曼殊室利,是佛教四大菩萨之一,号为“大智文殊师利菩萨”,是释迦牟尼佛的左胁侍菩萨,代表聪明智慧。因德才超群,文殊菩萨居菩萨之首,故称法王子。文殊菩萨的名字意译为“妙吉祥”;文殊或曼殊,意为美妙、雅致、可爱;师利或室利,意为吉祥、美观、庄严,是除观世音菩萨外最受尊崇的大菩萨。文殊菩萨,带果行因,得无上智慧,广作无边佛事,于十方佛土中现种种身,说种种法,度种种众生。

此幅《文殊菩萨像》已经具有典型的唐代风格,唐代以后的观音像脸庞逐渐丰腴圆润,且双眉修长、红唇秀鼻、黑发披拂,面容更显俏丽,逐渐化身慈母般的女性形象。此画中的文殊菩萨已经化身为女性形象,体现了一种“父严母慈”的社会观点。女性是平和仁爱、温柔慈祥的象征,与观音菩萨悲悯护生的功德相符。

从张大千的《三世佛》画稿中可以看到他非同一般的艺术造诣。《三世佛》构图稳重均衡,大气磅礴,全画色彩鲜艳,色调搭配庄严而稳重,佛像的衣纹宛若行云流水,用笔繁复中力求简洁,体现了极高的用笔功力。

三世佛是大乘佛教的主要崇敬对象,俗称“三宝佛”。佛学中的时间和空间是混淆的,因此三世佛分为以空间计算的“横三世佛”和以时间计算的“纵三世佛”。横三世佛指中央释迦牟尼佛、东方药师佛、西方阿弥陀佛。东方药师佛主管东方净琉璃世界,他有两位胁侍:日光普照菩萨和月光普照菩萨,号称“东方三圣”。一般祈祷于药师佛,主要目的在于祈求现世安乐。药师佛可以保佑世人消灾、延寿、去病,许多老者、病人都会礼拜药师佛,以求健康长寿。

中央释迦牟尼佛主管中央娑婆世界,他有两位胁侍:大智文殊菩萨和大行普贤菩萨,三者号称“华严三圣”。释迦牟尼佛是这个世界的教化者,是佛教教主。他的法身是藏传佛教崇敬的大日如来。

西方阿弥陀佛主管西方极乐世界,他有两位胁侍:大勇大势至菩萨和大悲观世音菩萨,三者号称“西方三圣”。一般祈祷于阿弥陀佛,主要目的在于祈求死后的解脱。汉传佛教认为,阿弥陀佛主要是以其愿力,引度众生到极乐世界,脱离苦难的轮回,故亦号“接引佛”,也因为此佛有无量寿命与光明,亦称无量寿佛、无量光佛。在藏传佛教,他被称为月巴墨佛,也是长寿的象征。

敦煌早期的艺术风格多为西域风格,多侧重于中国美术史上所说的凹凸技法。隋唐时期,艺术的逐渐融合使得敦煌的绘画等作品有了很大变化:首先是人物形象的变化,人变得更高大,体形更加丰满和圆润,而服装饰品也更为时尚,这就是西域传来的文化风格被“汉化”了。隋唐以后,壁画这种艺术形式逐渐开始衰落,绘画材料更多地被展现在绢、帛、纸等载体上。《三世佛》体现了早期佛教壁画的一些元素。

《三世佛》为全景式构图,场面宏大,对人物神态的表现淋漓尽致,拜谒、骑行、狩猎、说法等场面均表现得恰到好处,壁画还保留着早期山水画那种“人大于山,水不容泛”的绘画特征,全画用笔细劲,山川树石画法稚拙古朴,人物安排疏密得宜,天王菩萨的优雅、声闻缘觉者的虔诚,在不同的时空中自然地交替、重叠、转换,透视感也通过巧妙的处理再现于方寸之内。而在山川景物描绘上,无不展现出空间美。这卷张大千摹本在一定程度上保留了敦煌壁画艺术的时代特点,千载之下,亦可遥窥当年的笔墨神情。此图卷无论从内容、艺术结构、人物造型、环境描绘还是笔墨表现的形式来看,都不愧为中国佛教绘画中的瑰宝之一。

张大千于1943年2月临摹工作接近尾声时写成的《莫高窟记·自序》中,提到参与临摹的人有学生肖建初、刘力上,子侄张心德、张心智,这四人的名字都见于壁画摹本题识。此外还提到青海塔尔寺画僧五人,这几位僧人的字见于壁画摹本题识的有昂吉、格朗、三知三人。据谢家孝所记,他听张大千亲述临摹壁画的过程时说:“大千先生主要的工作在观摩揣想上面下功夫,往往要经过数十次观研之后才能下笔……凡佛像、人物主要部分都由大千先生亲画,其余楼台亭阁不很重要的部分,则由门人子弟、喇嘛分绘。”由此可知,大型的临摹作品,亦有可能是众人智慧和才华的结晶。

一念恶即此岸,一念善即彼岸,善恶皆抛即为菩萨。《地藏菩萨像》中的地藏菩萨左足盘曲,右腿支立,端坐于七彩莲花之上,伸出的右足踏着一朵宝莲,充满崇高静穆的意味。《大般若经》说:“一切法无生,一切法无灭,若能如是解,诸佛常现前。”地藏菩萨法相庄严,以含藏悲智的神韵,普度众生。众生从对菩萨的肃然礼敬中,内心忘却世尘,呈现出一种纯净的心境,渐渐进入“能体所体性空寂,感应道交难思议”的不可思议的境界。

地藏菩萨的手绘制得极其美,画法堪称独步。西方绘画多是表现手背,而敦煌因佛教题材的主题常常表现手心。古代画匠对手的理解是非常准确的,这种造型能力虽然不是基于手掌的解剖,但造型非常柔美,每一条线都勾勒得准确而富于美感,淋漓尽致地表达了慈悲的手语。佛像中,很多菩萨柔软美丽的手形是在现实中难得一见的,那种极具张力的线条的表达,夸张得十分适度,庄严而精美,指尖虽不言,而具足说法。

地藏菩萨主尊高大庄严,左右各有一胁侍,一着红,一穿绿,形成完美的呼应。地藏菩萨手执锡杖,背光七彩绚烂,头顶的幢幡花鬘庄严,花团锦簇,极尽富丽之美。地藏菩萨的双手绘制得极为完美,令众生生起瞻仰和亲切之情。佛法并没有多么复杂神秘,难以接近,佛法是我们内心对世界的一种态度,是一种非常平和且执着的精神追求。

临摹敦煌壁画是张大千艺术道路上的一个重要转折,经过敦煌艺术的洗礼,他的视野、气势、技巧、艺术水平上升到一个全新的境界。对敦煌壁画的临摹和研究为张大千的山水、人物、花鸟画都打下了传统笔法和墨法的基础,尤其是他的人物画取得了很大的进步。他的仕女画无论是白描还是晕染都深得敦煌壁画的精髓,很多技法都用到他后来的创作中。敦煌行更对他以后的艺术创作产生了不可估量的影响,不但在人物画风格上有了很大转变,更奠定了他后来绘画实践中用笔、用墨及绘画生涯墨色关系巨变的基础。

《男身观音菩萨像》表现了男身的观音菩萨样貌,明显的标志就是唇上的两撇小胡子。魏晋南北朝时期,我国佛经所传的观世音多依据印度的传说。观世音菩萨在佛经的记载中主要是以男性的形象显现的。观世音菩萨在东汉末年传入中国,在东汉末年支曜译的《成具光明经》中已提及观世音的名号,但当时社会上尚未产生对观世音的信仰。

观世音菩萨又名观自在、观音。苦海无边,一切众生因无明要遭受悲苦,产生诸多烦恼,观世音就是细心地、深入地观察,寻找世界上一切苦难的呼救声音。世上的有情众生遇到灾难,只要诚心诚意地称念观世音名号,“菩萨即时观其音声”,观世音就会应声而至,救呼号者脱离苦难,观世音的名号因此而来。“观音”的由来是因为唐朝时期要避讳唐太宗李世民的名字,便省去一个“世”字,略称“观音”。

佛教造像史上,观音菩萨既有男身也有女相的造型。此尊《男身观音菩萨像》极具代表性,观音形象为现王子相,体格刚健、清貌秀骨,身披璎珞衣冠,色彩艳丽,神采悠闲,以站姿现济度相,华美庄严,令人倾倒。张大千着意选择各个朝代有代表性的精粹壁画进行临摹,例如此几帧观音像,皆是精品。