家族企业网络、非正式学习与创业活力

陈慧慧

一、引言

创业能够刺激经济增长、缓解就业压力,对整个经济社会的稳定、协调、可持续发展有重要的保障作用。虽然我国在鼓励创业方面出台了一系列的有利政策和措施,但要素市场不完善、资源分配不公等问题导致创业者通过正规渠道获取的资源受限,从而不得不依靠自身的社会关系网络来获取创业所需的资源。中国的血缘和家族亲情观念浓厚,因此,作为最能反映裙带关系和社会经济地位的家庭网络则是创业者最为信任、最易获取大力支持的一种关系网络,它的规模和结构与家庭背景有关,且不同家庭背景下所形成的家庭网络中凝聚的资源、知识类型、家庭文化等均有区别,如公务员背景的家庭网络有更多的“权力”资源,家族企业背景的家庭网络则凝聚了更多的企业管理经验、技能以及干中学积累的大量实践知识。后者的家族成员作为网络内部个体之一可以通过参与家庭内部讨论、随家庭成员参加社会活动等非正式学习方式获得经验、技能、知识以及其他信息资源,从而比其他家庭背景的成员受到更多的企业文化熏陶,更容易产生创业意识,刺激创业行为的发生。那么,我们不禁要思考:家族企业网络中的非正式学习行为是如何发生的?不同家族企业背景对非正式学习的影响是否不同?有家族企业背景的家庭网络是如何影响创业行为的?随着教育制度的不断完善,如果非正式学习的内容可以逐渐地通过正式教育获取,那么其对创业活力的作用是否会减弱?这正是本文所要探讨和研究的问题。

本文通过构建计量模型,对创业者在家族企业网络中的非正式学习行为进行了分析,进而考察了家族企业网络对激发家族成员创业活力的影响。并在研究结论的基础上进一步探讨了教育制度不完善背景下,非正式学习对创业行为的作用,发现非正式学习弥补了正式教育中“重理论、轻实践”的不足,且教育制度越不完善的地区,非正式学习对创业活力的影响作用越大。

本文的研究在一定程度上丰富了我国的创业理论。当前我国关于家庭背景对创业行为的影响研究还处在初级阶段,研究文献比较匮乏,本文的研究则为以后开展不同类型家庭背景下创业行为的研究有一定的启发作用。此外,本文的结论为建立既重视理论教育又有利于实践技能培养和管理经验积累的规范教育制度提供了理论支持。

二、文献综述

Birley(1985)[1]首次在创业研究中引入“社会网络”一词,认为社会网络是一关系体,是创业者与企业外部获取联系的渠道,通过该渠道从亲属、朋友那里获取创办新企业所需的帮助。持有相同观点的还有Aldrich等(1986)[2],他们同样认为社会网络能够实现信息共享、提供丰富的资源。而且这种资源的获取成本较低,具有稀缺性(Davis和Francis,2000[3])。中国受儒家传统思想影响,将关系看成是企业生存和发展的保障(Yang,1994[4]),加之中国尚处于经济转型的过渡期,法律制度不完善、执行机制不健全,公平竞争得不到保障,通过正规渠道获取创业资源的途径受限,加之关系倾向的普遍性便使得创业者常常依赖社会网络(蔡莉等,2011[5])。虽然大多研究都探讨了社会网络对创业的作用,但国内外关于家庭网络对创业的研究却十分稀少,仅引起少数学者的关注。Renzulli等(2000)[6]通过研究发现创业者在创业初期的资金支持更多的是从家庭成员中获得的。Djankov等(2006)[7]研究发现,无论是机会型创业还是生存性创业,家庭网络的影响作用均是正向的,但并未指出是哪种家庭背景下的家庭网络。李雪莲等(2015)[8]借助中国家庭金融调查数据,研究了有公务员家庭背景的家庭成员创业行为,认为公务员背景能够为创业带来资金灵活性、人力资本,从而能够提高家庭成员的创业活力,这也是首次对具体家庭背景下家庭网络对创业的影响研究。但对家族企业背景下的家庭网络对创业的影响研究还比较匮乏。

现有涉及家族企业背景下创业的研究更多地体现在家族内部成员关系与创业的研究上,如陈文婷等(2009)[9]把家族关系看成是一种创业网络,能够分担创业风险和缓解资源匮乏的问题,周立新等(2014)[10]认为家族企业的所有权和家族成员的信任有助于创业者降低社会交易成本。任胜钢(2010)[11]认为家族关系网络能够通过家族背景、家族的社会威望等为创业者提供独特和稀缺的创业资源。这些研究较少地关注家族企业所形成的外部网络的影响,如与家族企业和家族成员关系密切的顾客、供应商、战略联盟、政府和商业机构等,这些以家族企业或家族成员为核心的“外延”关系网络也属于家族网络的组成部分,家庭成员会通过参加与“外延”网络成员的业务往来、商业活动等方式获取相关资源,从而影响其创业行为,正如Gibson 和Similor(1991)[12]说的那样,成功的创业者也是一个优秀的学习者,他们从顾客、供应商、竞争者等一切可以学习的地方获取知识。

关于家族企业网络是通过什么方式影响创业行为的,仅有少数学者的研究稍有涉及。Politis(2005)[13]指出创业不仅需要一定的资金支持,还需要积累一定的创业知识。创业知识的获取有正式教育和非正式学习两种方式。正式教育机会较易获得,而非正式学习的机会却不易获得,家族企业网络恰恰是非正式学习的重要渠道(Levesque等,2009[14]),陈文婷等(2009)[9]指出在家族企业中的学习对于家族后代创业者获取创业知识以提高创业绩效有较大贡献。Corbett 和Claridge(2002)[15]认为家族成员可以从家族企业网络中获取一定的工作经验,并将这些经验用于发现和利用机会,Minniti和Bygrave(2001)[16]同样认为创业学习是为了减弱或消除机会寻找的障碍以更好地采取创业行动。

综上可知,现有关于家庭网络对创业影响的研究文献尚不多见,且大都是简单笼统地阐述家庭网络对创业的作用,并没有将家庭背景进行区分,忽略了家庭背景差异化现象的存在。且多数研究从家族内部网络出发考虑家庭成员关系结构、规模、强度因素,并没有将与家族企业或家族成员有关系往来的“外延”网络作为家庭网络的组成部分,从而使得研究结果不够全面和客观。本文试图弥补以上不足,将研究对象界定为有家族企业背景的家庭网络,即家族企业网络,既包含家族成员关系,又包含以家族企业和家族成员为核心的其他社会关系,如供应商、顾客、政府机构以及商业机构等关系体,全面考察家族企业网络中的非正式学习行为及其对创业活力的影响。

三、数据来源与变量描述

本文使用的数据均来自于河南财经政法大学产业发展与金融研究中心2015年对我国23个省份67个县268个村6 376户进行的家庭金融抽样调查,问卷包括基本的人口特征、家庭背景、职业信息、工作性质、收入与财富等信息。

在中国,家族企业网络一般指家族成员以及以家族成员为核心所形成的关系集合,是创业环境的重要影响因素。[17]一般情况下,家族网络的规模越大、结构就越复杂(包含较多的机构和部门)、稳定性越强,也就意味着创业者非正式学习的途径和资源越丰富。而家族网络往往是随着企业规模的逐渐扩大而扩大的,因此本文使用家族企业规模作为家族企业网络的代理变量,以企业总资产来表示。同时为了避免评估结果出现正向偏差,本文对家族成员中先有创业行为后有家族企业(其他家族成员的企业)背景的样本进行了剔除*事实上,这部分样本对象在创业时尚不具备家族企业背景,属于无家族企业背景的创业行为,但问卷设计并没有对创业行为与具有家族企业背景的先后时间进行区分,而是“您是否有过创业行为”、“您是否有家族企业背景”,这明显包含了“创业时无家族企业背景,创业后有家族企业背景(家族企业又非曾经创业时的企业)”的样本数据,与先有家族企业背景后有创业行为的样本都属于“有创业行为”、“有家族背景”,影响统计结果。,通过对比有家族企业背景和无家族企业背景的家庭在创业活力上的不同表现来探讨家族企业网络如何通过影响家庭成员的非正式学习来影响其创业行为的。

创业者在家族企业中的非正式学习一般是通过参与家族成员关于企业经营的讨论、参加家族成员与其他商业机构和政府机构的商业活动、在家族企业中任职来获取企业经营和管理的相关知识、经验和技能的。因此本文的非正式学习变量来自于对创业者参与讨论和沟通的描述。通过受访者对“是否参与家族成员关于企业经营决策的讨论”、“是否随家族成员参加商业活动”、“是否在企业中任职”的回答来测量,根据回答“经常”、“偶尔”、“从不”分别赋值2、1、0。根据第三个问题回答“高层”、“中层”、“基层”、“否”分别赋值3、2、1、0。最后以三个问题回答所得总值作为非正式学习变量的测量值。

本文对于创业活力变量的描述来自于受访对象对问卷设计中“您曾经创业吗”的回答,并将其定义为二元哑变量。选择“是”则表明家庭或个人有创业行为,赋值为1;选择“否”则不存在创业行为,赋值为0。创业行为发生得越频繁,意味着创业活力越高。表1列出了相关变量的统计指标。

表1 变量的描述性统计

从上述统计性描述结果来看,在本文的样本数据中,16%的受访者具有家族企业背景,26%的受访者从事个体经营,即有创业行为。其中男性创业的比例为28%,高于女性创业的比例,即男性的创业活力较高。进一步地,表2集中对家族企业背景、非正式学习与创业活力三个指标进行了描述,在26%的创业者当中,有家族企业背景的占比47.8%,无创业行为的受访者当中仅有6.7%的人有家族企业背景。而且在创业群体中有37.1%和31.4%的人分别通过参与家族成员关于企业经营的讨论、随家族成员参加商业活动的方式进行了非正式的学习。相比之下,无创业行为的受访者参与学习的机会十分稀少。不仅如此,有创业行为的受访者中61.3%的人曾经在家族企业中从事过中高层管理工作,积累了管理企业所需的工作经验,而无创业行为的受访者中仅有14.3%的人获得过这种机会。

表2 家族非正式学习与创业活力

四、实证结果

(一)家族企业网络对非正式学习的影响

我们使用如下回归方程考察家族企业网络对非正式学习的影响:

LnLernvi=βLnFirmscalevi+γXvi+λv+εvi

v代表地区;i代表受访者;Lern代表非正式学习,为了减少数值波动带来的不稳定性,对其取对数形式LnLernvi, 用参与企业经营讨论(Discussion)、 参与家族商业活动(Businessactivities)、 在家族企业中任职(Office)三个变量加总的对数值来表示;LnFirmscalevi代表受访者家族企业规模的对数值,用来表示家族企业网络的大小以及家族资源的丰富程度;Xvi是v地区受访者i的性别、年龄、婚姻等特征变量,用来控制受访者之间的异质性;λv是地区v的虚拟变量,由于模型中已经控制了地区的固定效应,因此不需要再对其特征变量进行控制;εvi为残差项,模型采用稳健的标准差以避免残差出现自相关和异方差问题。回归结果如表3所示。

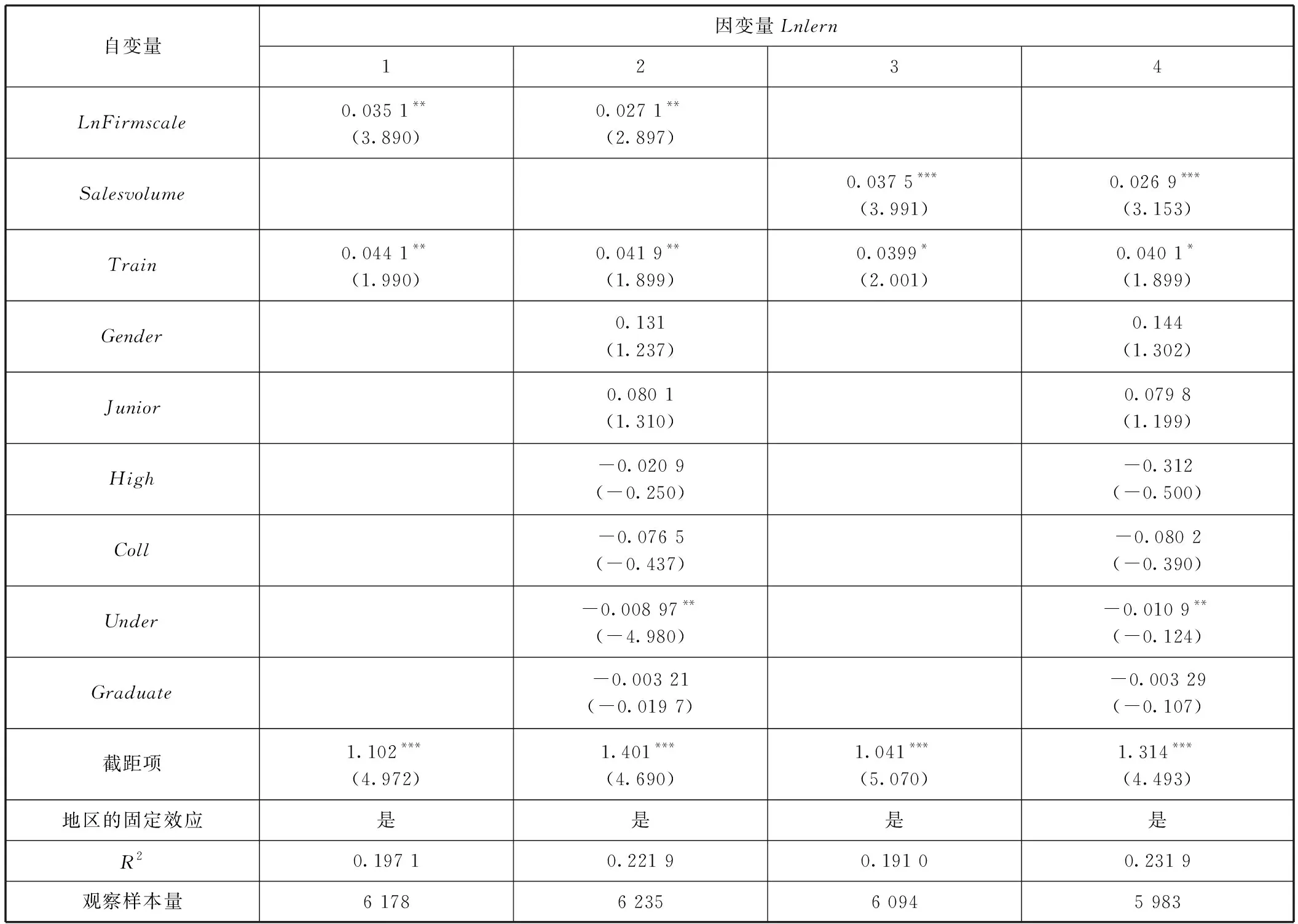

表3 家族企业网络对非正式学习的影响

表中第1列是对受访者的专业培训时间和地区虚拟变量进行控制,第2列是增加了对受访者教育水平、年龄、性别等特征变量的控制。两个回归结果显示家族企业网络对非正式学习的影响均在1%的水平上显著为正。另外,为了使得回归结果更可信,我们选取除企业总资产以外的其他代理变量表示企业规模对回归结果进行验证。一般情况下,企业销售额越大,意味企业经营状况良好,企业扩张速度较快,规模也就越大。因此,企业销售额也是反映企业规模大小的一个重要指标。表中第3和第4列是以销售额为代理变量的回归结果,系数均显著为正,这验证了家族企业网络对非正式学习的正向影响结果,即家族企业网络越大,非正式学习的资源和渠道越多,获取的知识越多。

(二)家庭网络与创业活力

通过以上的回归结果可以看出,家庭网络为受访者提供了丰富的学习资源和较多的学习机会,对因变量非正式学习具有积极的影响,表明家庭网络是非正式学习的载体和主要渠道。为了进一步考察家庭网络对受访者创业活力的影响,建立如下回归模型:

Entrepreneruvi=βLnFirmscalevi+γXvi+λv+εvi

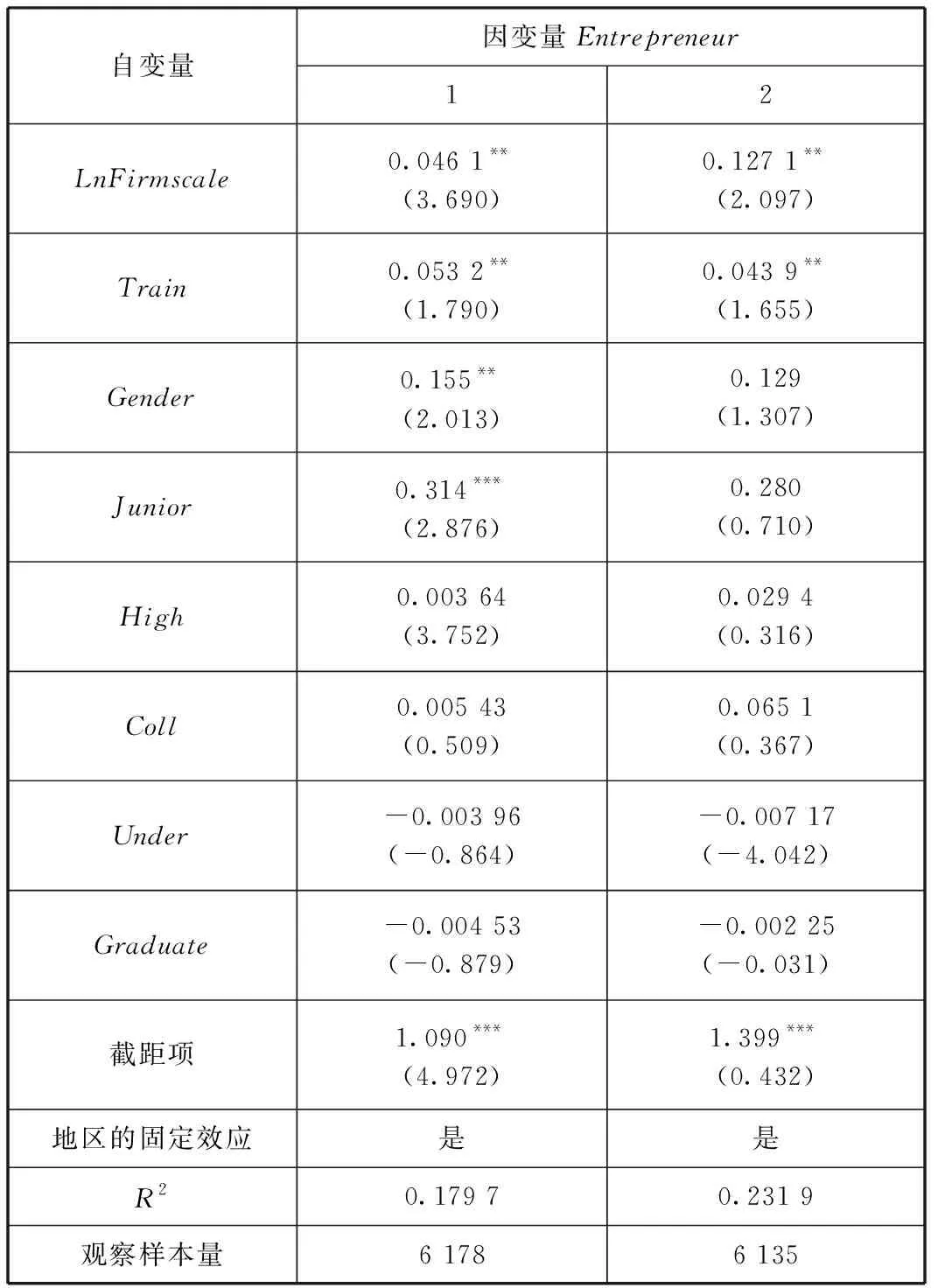

Entrepreneruvi是二元哑变量,它的值来源于问卷中“您曾经创业么”的回答,当受访者曾经从事工商业经营项目时,回答“是”则Entrepreneruvi=1,回答“否”则Entrepreneruvi=0,其他变量含义与家庭网络对非正式学习的影响模型中相同。这里使用probit模型进行估计,结果如表4第1列所示,系数β的估计值在1%的显著性水平上为正,意味着家族企业网络越强大,创业行为发生的越多,即家族企业网络对激发创业活力有积极作用。

表4 家庭网络与创业活力

以上回归分析中,用家族企业规模作为家庭网络代理变量的做法可能会因为相关变量的遗漏而导致模型的内生性问题,如传统稳定型企业(加工制造等)的社会关系比较固定单一,而社交型企业可能因业务需要而从事更多的人际交往,即便规模较小,也会有较大的家族社交网络,参加商业活动较为频繁,从而使家族成员获得较多的非正式学习机会。另外,刚成立的企业由于其发展需要,可能更热衷于联络关系以积累资源,从而形成较大的家族企业网络,这些内生性问题会使得β的回归系数偏小,解决该问题的方法是在模型中引入“家族企业年龄”这一工具变量。从现实意义来看,企业经营时间越长,企业在扩展业务过程中需要接触到的社会关系就越多,如投资者、顾客、商业机构、政府部门等,而以企业为核心所形成的家族网络就越大。本文的调查数据也显示,同一行业中,成立越早的企业其顾客量越大,投资者不断增加,参与商业活动越频繁,与政府机构的联系也较为密切,而且从我们加入工具变量后的回归结果中也可以看出,工具变量“家族企业年龄”的系数在5%的水平下通过了t检验,F值达到16。表4第2列是引入工具变量后的2LS回归结果,可以看出,系数β估计值仍然在5%的检验水平下显著为正,其对创业的影响效应也增加了。其他解释变量的系数估计值也与现实相符,如:接受专业培训时间越长,越能激发创业活力;男性比女性更有创业激情。但学历对创业活力的作用却随着学历的提高而降低,调研过程中受访者对这一问题的解释是具有更高学历的人更能够顺利地找到较好的工作,从而不选择创业,如博士毕业的人更容易获得一份有较高社会地位、从事科研或大学教师的工作。

五、非正式学习与创业活力

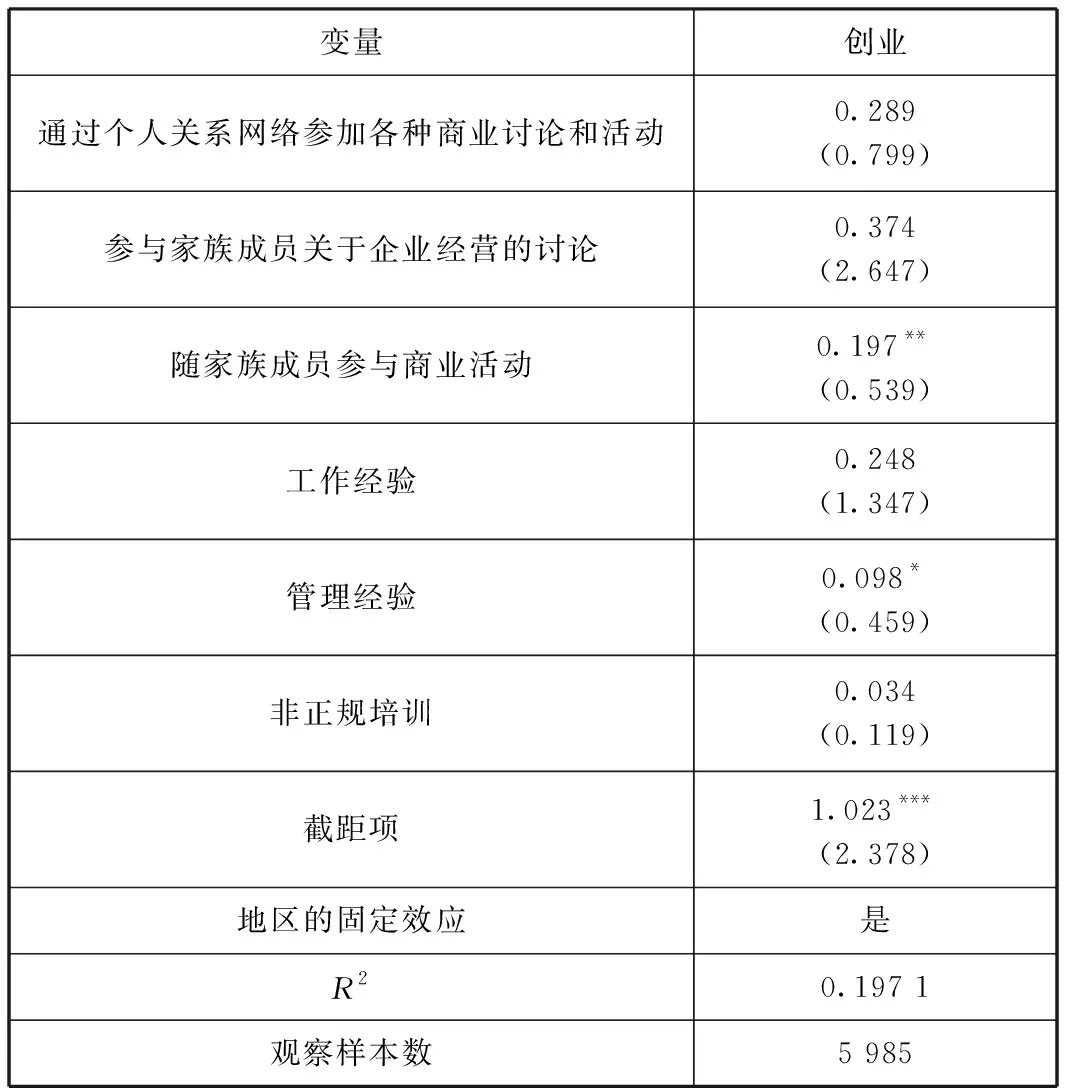

以上模型分析结果表明家庭企业网络是创业者通过非正式学习获取创业知识的重要渠道,对促进创业有积极作用。而非正式学习的方式除了依赖家庭网络,还存在其他多种方式,如参加非正规培训、社会实习、个人网络等。本文进一步考察了包含多种渠道的非正式学习与创业活力的关系,回归结果如表5所示。

表5 非正式学习与创业活力

为了更准确地考察非正式学习对创业的作用,上述回归分析中将非正式学习变量进行了详细的分类:来自于家庭网络的学习、个人社会网络的学习、非正规培训教育以及个人工作和管理活动中的经验学习。其中家庭网络的学习与本文之前的描述相一致,个人网络的学习指的是受访者通过朋友、同事、合作者、政府和商业机构等个人社会关系中所获取的经验和知识。回归结果显示各种非正式学习均对创业有正向作用,其中,参与家族成员关于企业经营的讨论这一学习方式的影响最大,其次是来源于个人网络和工作经验中非正式学习的影响。

由此看来,非正式学习对创业有促进作用,而前文模型分析结果表明家族企业网络是非正式学习的重要途径,这在一定程度上支持了本文“家族企业网络对激发创业激情有正向作用”的结论。这一方面说明了非正式学习对于创业知识获取的重要作用,另一方面也意味着我国正式教育普遍存在的“重理论、轻实践”的问题,而非正式学习恰好弥补了正式教育制度的这一不足。那么,随着教育制度逐渐完善,非正式学习对创业的作用是否随之减弱呢?虽然我国各地区开展正式教育的方式在国家大政方针的指导下各有不同,但教育改革的趋势都在积极朝着“提高学生实践技能”的方向发展,很多高校也增加了“实训”课程。一旦正式教育能够在“理论和实践”两个方面同时兼顾,非正式学习的作用是否就被弱化了呢,我们用如下的模型来进行分析:

Entrepreneruvi=β1LnFirmscalevi+β2(R×LnFirmscale)vi

+β3Rvi+γXvi+λv+εvi

vi代表v地区受访的第i所高校;被解释变量R是受访高校实训课时占总课时的比例,用来表示教育制度的完善情况;β2是模型重点考察的参数,如果其回归结果为正,那么说明在正式教育制度越不完善的地区,非正式学习对创业的作用就越大。由于各地区在国家教育大政方针下各有不同,因此我们不再对地区的固定效应进行控制。回归结果如表6所示。

回归结果显示β1、β2、β3的系数均显著为正,说明在正式教育制度越不完善的地区,非正式学习对于创业的作用就越大。反之,正式教育制度越完善,实训课的比例越大,学生的实践机会越多,接触实际问题的概率较大,对企业现实具体情况的认识越清晰和具体,也就对创业行为有更多的思考和激情,创业意识逐渐增强,创业概率逐渐提升。但这是否意味着在以后的教育制度改革中,实训教学的比例可以无限增大,甚至要大于理论教学的比例呢?二者最合理地安排是什么?这将是我们今后要继续研究的问题。

表6 教育制度、非正式学习与创业活力

六、结论

本文使用调查问卷获取的数据,对家族企业网络与非正式学习、创业活力的关系进行了考察,通过实证分析得出家族企业网络对非正式学习有显著的正向影响,对创业者获取创业知识、激发创业者创业激情、提高创业概率有积极作用。文章还进一步对非正式学习与创业活力的关系进行了单独考察,结果显示“参与家族成员关于企业经营的讨论”是所有非正式学习影响因素中最为显著的,其次是来自于个人网络和工作经验对创业活力的影响。这也从理论上说明家族企业网络中成员的相互信任和亲情寄托使得它比其他非正式学习渠道更能够为创业者提供有效的资源和教多的学习机会。

可以说,本文也在一定程度上解释了“为什么与刚毕业的大学生相比,有社会工作经验的人更受用人单位欢迎”的现象。这是因为就业和创业都需要一定的经验、技能和知识的积累,而由于现有教育制度尚存在不足,理论培养重于实践参与,加之高校与企业之间建立实践平台的现实障碍较多,大学生通过社会实践接触实际工作活动的机会较少,这也是我国大学生创业失败率较高的重要原因之一。而家族企业网络和个人网络作为一种非正式学习的重要载体,恰好在一定程度上弥补了这一缺陷,但这种弥补作用会随着日后教育制度的不断完善而逐渐减弱。那么,教育制度的完善会不会导致非正式学习的作用无限缩小直到消失呢?正式教育应该如何合理地设定理论和教学的比例安排呢?这将是今后要进一步深入研究的方向。

[1]Birley S.The Role of Networks in the Entrepreneurial Process[J].Journal of Business Venturing,1985,1(1):107-117.

[2]Aldrich H,Rosen B,Woodward W.Social Behavior and Entrepreneurial Networks[J].Frontiers of Entrepreneurship Research,1986,1:239-240.

[3]Davis P S,Francis J D.Mode of International Entry:An Isomorphism Perspective[J].Journal of International Business Studies,2000,31(31):239-258.

[4]Yang Y.Expert network:Effective and Efficient Learning from Human Decisions in Text Categorization and Retrieval[C].Proceedings of the 17th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and development in Information Retrieval.Springer-Verlag New York,Inc.,1994:13-22.

[5]蔡莉,单标安,朱秀梅,等.创业研究回顾与资源视角下的研究框架构建——基于扎根思想的编码与提炼[J].管理世界,2011(12):160-169.

[6]Renzulli L A,Aldrich H,Moody J.Family Matters:Gender,Networks,and Entrepreneurial Outcomes[J].Social Forces,2000,79(2):523-546.

[7]Djankov S,Qian Y,Roland G,et al.Entrepreneurship in China and Russia Compared[J].Journal of the European Economic Association,2006,4(2-3):352-365.

[8]李雪莲,马双,邓翔.公务员家庭,创业与寻租动机[J].经济研究,2015,50(5):89-103.

[9]陈文婷,杨学儒,李新春.基于过程观的家族创业研究[J].外国经济与管理,2009(2):50-57.

[10]周立新.家族社会资本,先前经验与创业机会识别:来自微型企业的实证[J].科技进步与对策,2014,31(19):87-91.

[11]任胜钢.企业网络能力结构的测评及其对企业创新绩效的影响机制研究[J].南开管理评论,2010,13(1):69-80.

[12]Gibson D V,Smilor R W.Key Variables in Technology Transfer:A Field-study Based Empirical Analysis[J].Journal of Engineering & Technology Management,1991,8(3):287-312.

[13]Politis D.The Process of Entrepreneurial Learning:A Conceptual Framework[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2005,29(4):399-424.

[14]Lévesque M,Minniti M,Shepherd D.Entrepreneurs’ Decisions on Timing of Entry:Learning from Participation and from the Experiences of Others[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2009,33(2):547-570.

[15]Corbett L M,Claridge G S.Key Manufacturing Capability Elements and Business Performance[J].International Journal of Production Research,2002,40(1):109-131.

[16]Minniti M,Bygrave W.A Dynamic Model of Entrepreneurial Learning[J].Entrepreneurship:Theory and Practice,2001,25(3):5-6.

[17]徐凤增,周键.创业型企业创业环境评价与国际比较——基于GEM和中国的调查数据[J].中央财经大学学报,2013,12:50-57.