对未来中国中央与地方关系的思考

——“现代化转型视角下的中央与地方关系研究”之二十八

宣晓伟

对未来中国中央与地方关系的思考

——“现代化转型视角下的中央与地方关系研究”之二十八

宣晓伟

应抓紧合理划分中央与地方经济管理权限,明确各自的事权、财权和决策权,做到权力和责任相统一,并力求规范化、法制化。

——江泽民(《正确处理社会主义现代化建设中的若干重大关系》,1995年)

宣晓伟,经济学博士,国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部研究员

中央集权制的调整和实现需遵循的逻辑

要讨论中国目前的中央集权制未来应该做出怎样的调整、以及如何才能实现这种调整,需遵循以下的逻辑:

首先,必须认清大势、确定未来的远期目标。摸着石头过河,第一步是要找到河对岸,只有眼睛朝着河对岸,才能一步步正确地向前迈进,否则就有可能原地打转、甚至不进反退。改革的推进同样如此,必须认清大势、找到目标、顺应大势。在现实中各种情况极其复杂,各种改革措施也是千头万绪,轻重缓急、难易程度各有不同。事实上,许多改革可以朝着正确的方向改、但也有可能会朝着错误的方向改,要避免这种走回头路的改革,就必须认清未来的方向、明确未来的目标,即使某些改革措施一时没有现实条件实施,也可暂时按兵不动,而不能朝着看似容易、实则错误的方向乱改瞎改。对于中央集权制的调整也是如此,必先顺应中国现代化转型的大势,根据这个大势来描绘未来的蓝图,改革只有顺应社会发展的趋势、顺势而为,才能事半功倍,否则就会事倍功半甚至事与愿违。

其次,要在现实的具体矛盾中一点一滴地推进改革。尽管有了改革的目标和蓝图,但并不意味着必须按照这个蓝图马上将现实推倒重来。未来的蓝图只是理论和逻辑的推衍,现实的情况要复杂得太多。如此纷繁艰难的社会改革的推进远远超过任何天才理论家的设想,它可不是什么项目工程,可以按照所谓“顶层设计”好的图纸来按图索骥。纵观中国的改革历程,重大的改革从来都是由具体的事件来触发的,那些改革设计师和工程师的称谓更多的只是一种后来的修饰语,初期的农村改革起源于农民要吃饱饭的最基本要求;分税制改革是因为中央财政要急切摆脱捉襟见肘甚至要向地方借钱的窘境;国企改革也是缘于国有企业当时整体破产而政府再也无力承担的产物;之所以这些改革做对了、能够获得成功,最重要的是它们顺应了时代的要求、顺应了社会发展的需要。所以,一项成功的改革,并非事先完全按照理论和逻辑设计好蓝图,然后加以实施的产物;而是面对着迫切需要解决的、尖锐的现实矛盾,从纷繁复杂的利益纷争中找到艰难的平衡,在一团乱麻似的改革图景中找出顺应时势的举措,然后谨慎实施、不断修正的结果。对于中央集权制的改革同样如此,我们需要分析在这个体制中当前所存在的最突出的矛盾和问题,然后根据理想的蓝图看能否找到合理的措施来加以调整,随着现实问题的解决而一点一滴地推进这个体制的转变,而不能采取“毕其功于一役”的心态和方式。

因此,接下来我们将先从理论上展望中央集权制所将转变的远期蓝图,然后再回到现实,从具体矛盾中看有哪些可以开展的近期举措。

图/中新社

远期展望:从“中央集权制”到“协商共和制”

要对“中央集权制”转变的远期蓝图进行描述,首先需根据中国现代化转型的要求,对未来的发展趋势进一步研判,然后再根据这个趋势来设想这个蓝图的具体制度安排。

(一)中国中央与地方关系的两大历史转折

站在历史变迁的长程视角,作为一个统一、具有完整疆域的中国,其中央与地方关系的演变有两次历史大转折:

第一次是从“分封制”转向“郡县制”,从春秋战国到秦,这一转变过程大约延续了五百年。由秦始皇正式设立郡县,开启了绵延千年“中央集权制”的序幕。中央集权制经过汉朝完善后,又经历魏晋南北朝门阀政治的反复、后经唐宋达到其较为成熟的状态,其最为核心的观念和模式,一直延续不绝、至今犹存。

第二次是从“集权制”转向“共和制”,这个过程从1840年鸦片战争开始,至今尚未完成。中国在遭受到强烈的外来冲击后,开始了现代化转型的艰难旅程。中央集权制同样也经历了崩溃而又重新建立的过程,新中国的成立在名义上确立了“共和国”的正当性,在称谓上实现了向“共和制”的转变。但在具体制度安排和现实过程中,由“集权制”向“共和制”的转变,仍然远未完成,尚在缓慢进行之中(参见周振鹤《中国地方行政制度史》(2005),上海人民出版社,第8页)。

(二)为什么要由“中央集权制”转向“协商共和制”

1.“集权制”与“共和制”的区别

“集权制”和“共和制”的区别在于权力结构安排和相应的治理模式上。在“集权制”下权力来源是唯一的,而且这种唯一的最高权力的界限是模糊的,它在理论上代表所有人的利益,在任何领域具有绝对的权力。尽管这种权力的运用也可能会受到道德、伦理、文化习俗等约束,但在法律上它是没有明确制约和规范的。在“共和制”下常会有多个权力来源,不同权力的界限相对清晰,多以法律形式加以明确,一旦发生纠纷最终依靠规范化的方式加以处理。

应该指出的是,“共和制”下可有不同的权力授予方式,例如人民授权中央政府、又同时授权地方政府,两者相互独立,这样成为多个权力中心并举的格局;也可以由人民授权中央政府,再由中央政府授权地方政府,这样形成中央政府权力独大的格局。此外,人民亦可以向中央政府、地方政府以及中央对地方的管辖三者同时授权,这样形成既是单中心又是多中心的权力格局。可见,“集权制”与“共和制”的最本质区别并不在于权力中心的数目多寡,而在于各个权力的界限是否明确,是否得到法律的承认和规范。

2.由“中央集权制”向“协商共和制”的转变是中国现代化转型的必然要求

“中央集权制”是传统农业社会条件下维护大一统局面的良好制度安排。在传统社会条件下,生产水平低,绝大多数人祖祖辈辈生活在乡村社会,人口流动性差、通讯道路等条件落后,而且社会阶层分化明显,只有极少数人可以不依靠体力劳动生存。在上述条件下要维护一个庞大帝国的统一,采用中央集权制的方式无疑是有效的。皇帝名义上代表所有人,其使用最高权力是为了维护全体百姓的利益;士大夫阶层秉持圣人的理论,教化万民,从而将整个社会从理论上塑造成为一个其乐融融的大家庭,这种用拟道德伦理支撑下的“中央集权制”来维护大一统的局面,显然是农业社会条件下相当有效、且成本较低的选择。

然而在现代社会中,各个主体的权利意识日益彰显,人人权利平等的理念不可阻挡。再用这种心志伦理模糊责任伦理,在不同权利主体之间和稀泥的方式来实现统治显然是行不通的。当外部环境和器物条件发生变化时,制度也必须发生相应的转变。正是在这个意义上,包括中央和地方在内的不同主体的权利在法律上的明确和规范已经是中国现代化转型的大势所趋,而这正是“共和制”的应有之义。

此外,在中国求仁传统中,讲究的是依靠自身由己推人来塑造人间美好社会,人与人之间互相考虑、互相照顾、和谐共处是“求仁”传统的精髓。一个社会的良好运行、国家统治的有效实施,如果只是权利界限明确的各个主体为了各自的私利而互不相让、争斗不休,也是不可能的或者会因成本过高而难以持续(这正是我们目前在一些西方国家看到的某些现象)。因此从这个角度出发,中国的“共和制”应该在根本上继承中国文化传统的内在超越精神,是一种各个权利主体之间界限明确,但互谅互让、有商有量的“协商共和制”。

(三)“协商共和制”的制度安排设想

在具体描述“协商共和制”的制度设想之前,需要说明两点:

第一,这只是一种理论和逻辑的推衍,尽管是从目前的现实出发的,但这个蓝图最为重要的是逻辑的一致性而非现实性。换言之,根据中国现代化转型的要求所设想的“协商共和制”各项制度,最关键是要在逻辑上能够自洽。而在具体实践中,由于现实远比理论设想要复杂,是不可能一板一眼地按照蓝图来照搬的,必然是各种实际因素和多种力量的博弈和妥协,因此具体现实中的制度一定会呈现出与原本设想并不相同、甚至很不一致的局面,但只要这个具体制度能够体现“协商共和制”蓝图所蕴含的精神就是我们所期望的。从这个角度来说,“协商共和制”的制度安排设想只是一种头脑中的“理想类型”,并不求在现实中百分百地兑现。

第二,既然是对未来的设想,就会含有一种主观的价值取舍,它并不具有普遍性和必然性。不同的人基于不同的价值判断,会对包括中央集权制在内各项制度的未来发展路径产生不同的期盼和设想,这里对于“协商共和制”的制度安排设想,带有作者个人极其主观和强烈的应然判断,并不预示这必然会是一种未来的实然状态。

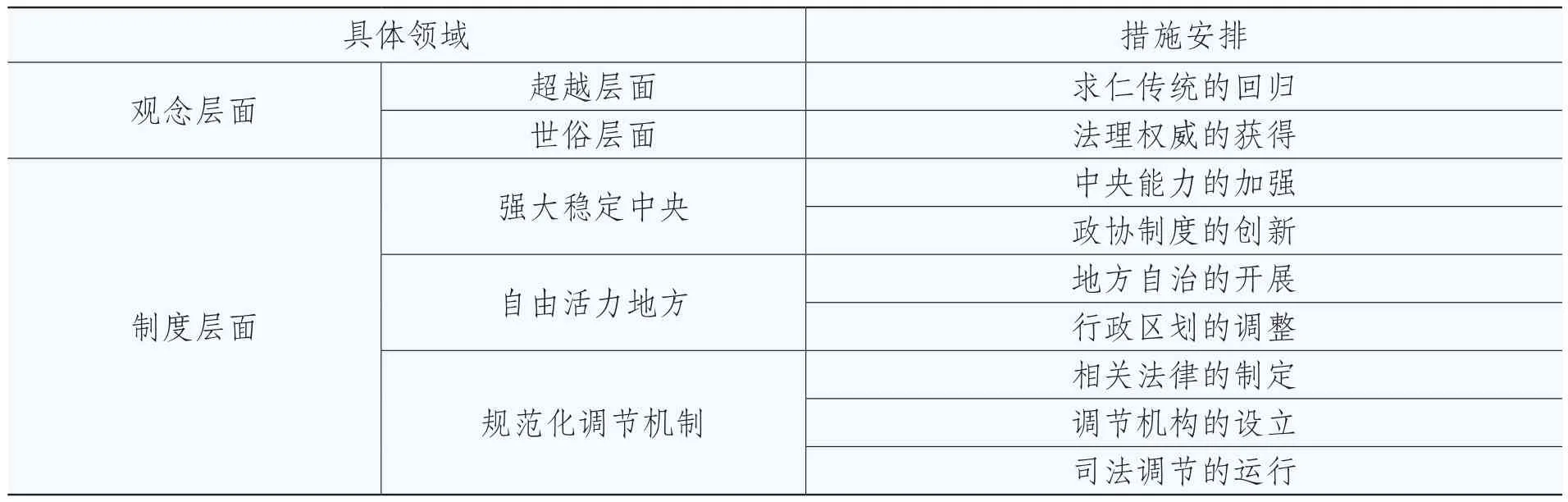

我们将从“观念和制度”两个层面展开对“协商共和制”的设想;而在制度层面,又根据现代国家中央与地方关系的三个根本要素进行设计,即分别从如何保证强大稳定中央、自由活力地方和规范化协调机制三个领域加以考虑。

1.“求仁传统”的回归和“法理权威”的获得

在中国人的超越价值层面,需要回归到传承几千年的“求仁”传统,这是中国人的文化基因,不应抛弃、也不可能抛弃。“修身齐家治国平天下”还应当成为大多数中国人安身立命、安顿心灵的大传统。即使在目前的现实条件下,“治国平天下”未必要成为每个人的必然选择,但“修身齐家、造福社会、有益于国家”,成为道德君子、做一个与家庭为善、与他人为善、与社会为善的好人仍然应当成为大多数中国人的人生信念。

“求仁传统”的回归会在最根本上给予“协商共和制”以正当性论证,在“求仁传统”下,“祖国大家庭”“四海一家”的理念也应得到宣扬,尽管原先的纲常礼教应该摒弃,但这种赋予道德伦理的正当性论述对有着多民族文化、疆域情况异常复杂的中国而言,可以加强凝聚力和向心力,有助于“协商共和制”的稳定运行。

表:“协商共和制”的制度安排设想

在具体政治运行层面,统治者的合法性需要以“法理型权威”为主,即主要通过民主与法治的方式来获得权力和行使权力。这里涉及到政党政治的转型、党政分开、政教分开等一系列调整,核心是政党政治要从社会各个领域的直接渗透中退出,党员人数要大幅缩减,同时应回归求仁传统,将其重新塑造成为一个具有先进性的共同体,并退到后台,以间接的方式来影响和领导现实的社会运行。

2.中央能力的加强和政协制度的创新

中央能力的加强包括两个方面,一是加强中央根据全国整体利益统筹谋划、出台政策、推进相关改革的能力。目前的中央出台政策,被部门利益、地方利益严重掣肘,很难形成站住全国层面加以统筹考虑的政策,而且这些政策出台了也会受到部门和地方的阻扰而难有预期的效果。必须根据决策、执行、监督评估分开的原则,以中央领导为核心,在其外围设立不承担具体行政职能的决策和监督评估机构,为其直接服务,大大加强中央的决策和监督评估能力。二是加强中央部门的执行能力和监管能力。在一些跨地区事项的重要领域,中央相关部门要设立自己的执行和监督机构,一竿子到底,直接管到对应的企业和个人。当然中央部门的这种扩张不能任意为之,需要受到相关法律的明确授权和限制。

政协制度的创新是要把目前的政协改造成为类似于德国“联邦参议院”的机构,并赋予类似的功能以在立法和政策出台上协调中央和地方以及地方与地方之间的关系。现在政协的组成基本上来自各地方和部委的退休官员,可以延续这种做法,并进一步规范其成员结构,调整并固定各地方和各部门派出的相应人数,赋予其审议人大立法和政府部门重要文件的权力,以使中央与地方、地方与地方之间在立法和政策博弈上有一个公开化、规范化的渠道。

3.地方自治的开展和行政区划的调整

县级政府的领导通过上级政府推荐候选人、当地民众选举产生,在任期满后由当地居民投票评价,对其升降产生实质性影响。省级干部由中央派出,同时调整地方行政区划,再设立二十个左右的省级区域(多采取直辖市的方式),鉴于目前许多经济较为发达的省区都有两个甚至多个中心,例如浙江有杭州、宁波;山东有济南、青岛;辽宁有沈阳、大连等,可以采取设立重庆市的做法,将这些省的副中心设立为直辖市,并相应扩张其管辖范围。由此中央面对50个左右的省级区,一个省又面对50多个县级区(2012年县级区为2852个),形成中央—省—县的三级行政主干架构,市转变与县同级,乡镇作为县派出机构,村保存自治。

4.相关法律的制定、调节机构的设立和司法调节的运行

制定“中央与地方关系法”,在法律上明确中央与地方各自最根本的权限范围,设立最高法院下的宪法法院,以及行政系统下的司法调节机构,负责审理中央与地方之间、上下级政府之间的矛盾纠纷。普通行政纠纷由行政系统下的司法机构解决,重要案件可以由宪法法院审理。最高法院同时在各地设立巡回法院和上诉法院,负责审理跨地区的案件,重点针对地方保护主义等经济类案件。(上)