核电厂外电源系统保护带负荷试验替补方法研究

吴炳晨(中电投电力工程有限公司,上海 200233)

核电厂外电源系统保护带负荷试验替补方法研究

吴炳晨

(中电投电力工程有限公司,上海 200233)

摘要:海阳核电220 kV电源系统受电后,试运前期一年多时间负荷很小,不具备涉网系统保护须经带负荷试验才能加入电网运行的条件。针对核电这一共性试验问题,首先探讨进行220 kV电源系统厂内10 kV母线组织负荷进行带负荷试验,然后分析试验成本、试验难度和试验存在的局限性,难以用于500 kV电源系统时,研究提出用静态通流试验替代和补充带负荷试验的解决方案。

关键词:继电保护;一次通流;接线极性;电流方向

CLC number: TM623 Article character:A Article ID: 1674-1617(2016)01-0005-07

海阳核电厂规划设计6台AP1000非能动技术堆型机组,分Ⅰ~Ⅲ期建设,工期长达5~15年。其中厂外电源系统(ZBS)由220 kV/550 kV两座变电站组成,随着Ⅱ、Ⅲ期工程扩建,运行母线需要延长长度或切分增加分段,后续线路和机组扩建进线间隔需要加入运行母线。

220 kV电源:Ⅰ期为“双母线+母联”运行方式,1条线路,2台辅助变,1个母联,2组PT,共6个间隔;Ⅱ、Ⅲ期扩建将延长母线,增加1条线路,4台辅助变,共增加5个间隔。

550 kV电源:Ⅰ期为“双母线+母联+二分段”运行方式,6条线路,2台电抗器,1个母联,2个分段,2台主变,6组PT,共19个间隔;Ⅱ、Ⅲ期扩建为“双母线+母联+三分段”运行方式,增加2个母联,2个分段,4台主变,共增加8个间隔。

核电厂外电源属公用系统往往先期受电,然后各单元机组依序厂用受电。由于分期工程之间相差5年,单元机组的调试工期也长达1~2年,在输电线路和母线受电后,机组往往只有照明、通风、空调、直流和UPS等系统很小的试运负荷,所属系统相当长时间处于空载/轻载运行工况,不具备保护带负荷试验条件[1]。继电保护不经带负荷试验投入运行,必然存在拒动误动隐患和风险,即使试运后期大量辅机负荷投入运行,但对于多个母线分段和众多进行间隔,在带负荷试验期间,按照试验要求的运行方式,每个间隔接带相应的试验负荷,其试验难度极大,试验项目完整性无法保证,或根本就没有试验的可能性。

针对上述核电工程普遍存在的共性问题,本文重点放在研究找出替代和补充带负荷试验方法,现场调试能够具体实施,试验成本和试验难度能够接受,继电保护通过此方法检查确认正确后,具备安全可靠投入条件,能够保证厂外电源系统受电后空载/轻载工况的安全稳定运行。

1 220 kV系统带负荷试验

海阳核电Ⅰ期工程首台机组,厂外220 kV电源和辅助变系统是首个受电节点,受电路径为:220 kV线路→220 kV母线→辅助变→10 kV母线。由于Ⅰ期工程220 kV线路只有一条,Ⅱ、Ⅲ期才能扩建另一条,所以电网无法采用双回线迂回负荷穿越电厂母线,进行线路和母差保护带负荷试验方案。为此,只有选择厂内10 kV母线组织施工动力感性负荷或增加无功电容器组容性负荷的试验方案。

1.1 试验系统参数

线路长度L=30 km,空载运行时,监控显示容性负荷Q=8 MVA。

CT变比:线路1 600/1,母差1 200/1,辅助变高低压侧600/1,3 000/1。

1.2 试验依据标准

保护带负荷试验时,CT电流应符合5%误差曲线要求[2],CT二次额定电流Ie=1 A时,I2≥50 mA;微机保护精确工作电压范围0.25~60 V,精确工作电流范围0.1In~30In[3],要使电流达到保护装置测量精度,则I2≥100 mA。根据调试经验,微机保护装置能够稳定测量显示电流I2≥50 mA;按照保护检验规程,向量和差电流检查时I2≥100 mA[1]。

1.3 厂用母线带施工负荷试验

选择10 kV母线3号段→10 kV水厂段→10 kV施工电源段,组织全厂施工负荷P=2 500 kW。

由于厂内感性负荷和线路容性负荷的相互抵消作用,保护CT电流I1/I2很小,电网/电厂双侧保护装置显示数值跳变不稳定,无法稳定显示观察到电流和相位。

1.4 厂用母线带施工负荷+电容器无功负荷试验

选择10 kV母线3号段→10 kV水厂段→施工电源段,组织全厂施工负荷P=2 500 kW。

选择10 kV母线3号、4号段临时改装4面辅机开关柜保护,租借增加4组无功补偿电容器,增加容性负荷Q=10 MVar。

由于厂内感性和电容器容性负荷相互抵消作用,再和线路容性负荷相加,保护CT电流I1/I2增加。电网侧线路光纤纵差保护装置观察:本侧IABC=0.05 A,电厂侧IABC=0.01~0.0 3 A跳变,双侧差电流IC=0.03~0.05 A跳变;由于线路容性负荷方向流向电网,电厂侧CT-I1/I2<电网侧CT-I1/I2。从电厂侧线路光纤纵差保护装置上观察:双侧电流相位角不稳定跳变,无法稳定显示观察到电流和相位。

为了在本次受电过程完成保护带负荷试验,只有采用高精度双卡钳相位表(测量精度I2≥5 mA),共同选取双侧母线PT二次电压UAB为参考电压,双侧测量UAB—IA,UAB—IB,UAB—IC的相位角。由于线路流过穿越性负荷,得到Φ电=-Φ网双侧电流相位的试验结果,勉强完成了保护带负荷试验。

1.5 试验结论

1)现场施工现场动力负荷有限,最大负荷约P=3 000 kW,使其双侧电流I2≥50 mA,根本不可能达到,只有等后期大容量辅机投入运行,但可能要等1年以后。

2)10 kV母线增加电容器负荷,勉强使其双侧保护 I2≥50 mA或I2≥100 mA,至少需要租借电容器容量Q≥30 MVar的设备,母线多个间隔需要临时改装保护,试验成本和试验难度极大。

本次试验Q=10 MVar,改装了10 kV辅机开关柜4面,敷设4根高压电缆至汽轮机平台,4组电容器每组1面断路器控制柜和1面电容器柜,8面盘柜放满了汽轮机平台;如果Q=3×10 MVar,设备和系统数量增加3倍,汽轮机平台和零米地面空间可能就不够使用。

3)上述两种方案即使不计人力物力组织负荷,使其双侧保护电流I2≥50 mA或I2≥100 mA,也只能勉强解决220 kV系统CT变比(1 200~1 600)/1的试验问题,而对于550 kV系统CT变比(3 000~4 000)/1,试验负荷依然不够。

4)当220 kV/550 kV线路数大于两条时,电网往往采用2条线路迂回负荷穿越电厂侧母线的带负荷试验方案,但受线路外部环境或工期等因素限制难以实施。即便具备实施条件,也只能解决线路、母联和分段间隔保护检查,而对于辅助变、主变和电抗器间隔则无能为力。

综上所述得出结论:目前在建核电机组如果厂用系统受电后不具备保护带负荷试验条件,厂外电源系统需要加入电网运行,通流试验是替代和补充带负荷试验的唯一选择。

2 通流试验

核电厂220 kV/500 kV电源系统以电网侧联络变和电厂侧厂用母线形成环网,设备本保护具有多侧或多个分支CT,相邻保护范围之间均相互交叉,紧密配合环环相扣,不仅具有上下纵向交联,而且存在左右横向交联,以达到消除保护死区的目的[4]。

通流试验实质就是模拟加入区外/区内故障电流,直接验证本保护和间接验证相邻保护电流方向/幅值和CT极性/变比配合的正确性。

2.1 通流条件确认

保护单体校验完成,定值输入正确,以保护盘柜端子排为界,保护正常负荷和故障电流流入流出方向清晰明确。

根据保护单体校验结果,核对各组CT二次出线极性,必要时极性试验至保护盘柜端子排,确认CT极性和保护方向的配合正确无误,并在保护配置图上标注清楚。

2.2 电流加入点选择

沿海核电均采用SF6组合电器GIS密封设计结构[5],通流试验电流加入点和流出点选择不如敞开式结构方便,均需选在接地刀闸外接接地端子上。接地端子和密封外筒之间采用绝缘引出,分相设置ABC三根接地线。

当合上接地刀闸,拆除接地端子上接地线时,电流就可从接地端子加入和流出;当恢复接地端子上接地线时,接地刀闸直接接地,电流就可流入接地网。

2.3 试验设备选型

试验设备容量需经过计算选型,根据现场调试经验,表1设备可以满足通流试验的要求。

2.4 安全隔离措施

安全隔离措施按照不能影响运行系统运行,而且还要考虑运行系统对停电通流系统产生感应电压UG的影响为原则制定。

1)如果从一个DL1间隔地刀加入电流,从另一个DLn间隔地刀流入地网,形成路径DL1→母线→DLn→地网,则DLn地刀就可作为通流系统直接接地点。

2)运行母线扩建新间隔,或双回线路同杆架设一条运行时,通流系统上的感应电压UG可能较高。可选用R=50~150 Ω,Ie≥10 A可调绕线型泄流电阻,在拆除地刀接地端子接地线前并接于接地端子,则泄流电阻就可作为通流系统接地点。因为UG幅值可能很大但容量很小,经R接地泄流后,UG会降至很小。R取值愈小,UG愈小,但R同时也是并接在试验设备输出端的负载,取值应满足其输出容量限制。

表1 通流试验所需设备Table 1 Equipment required for current test

3)选择接地方式时,应首选1),至少具有1个直接接地点;同时选择1)和2),两端具有1个直接接地点,1个泄流电阻接地点;如果通流系统两端均不能直接接地时,选择2),两端各具有1个泄流电阻接地点。

2.5 线路保护通流

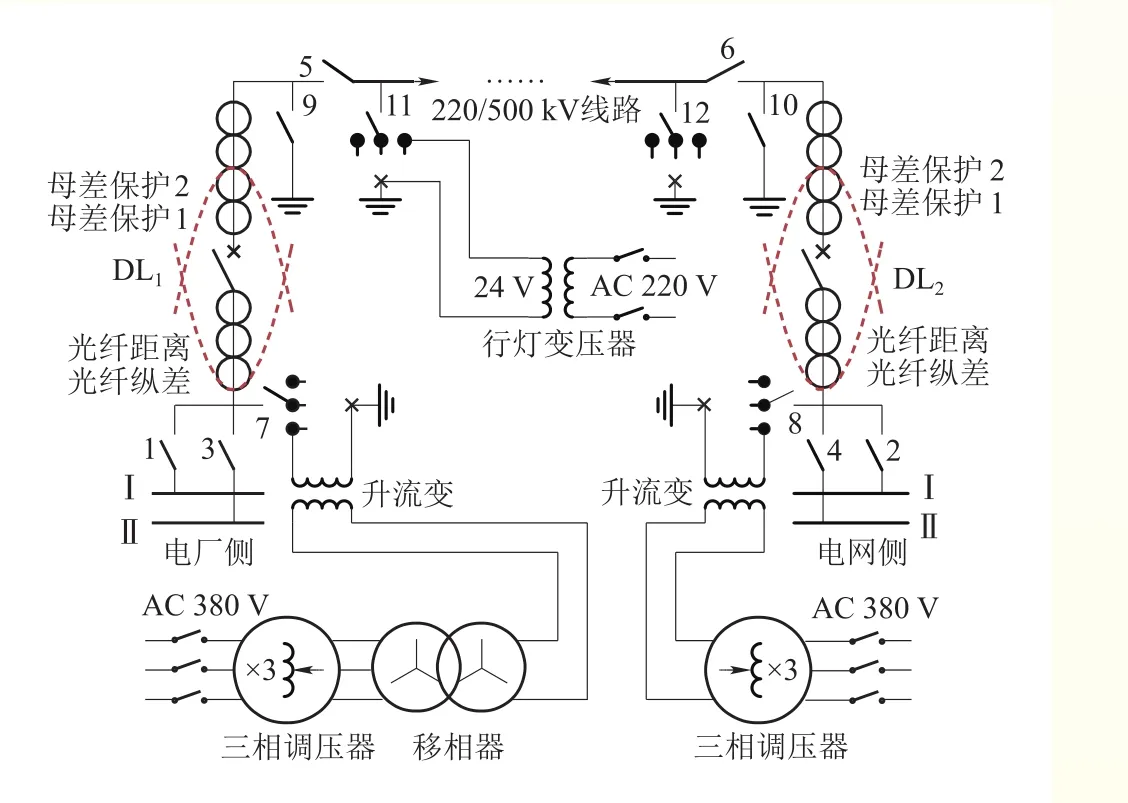

微机线路保护设计一般为双套,标配为“光纤纵差+光纤距离+综合重合闸”和“光纤纵差+光纤纵差+综合重合闸”两种,双侧通流试验前必须完成单侧保护调试、光纤通道单侧自环试验和双侧交换通道试验(见图1)。

1)线路双侧地刀D7/D8接地端子处,一侧分别A-B+C+接地、B-A+C+接地、C-A+B+接地,另一侧测量绝缘,线路双侧ABC相别定相。

2)双侧合上地刀D11/D12,断开隔刀G5/G6,D11/D12的C相接地端子并接泄流电阻R后拆除接地线,电厂侧利用行灯变压器C相对地加入交流24 V参考相位电压UΦ。

3)双侧断开隔刀G1/G3和G2/G4,合上地刀D7/D8/D9/D10,合上断路器DL1/DL2,拆除D7/ D8接地端子接地线,则通流系统经D9/D10安全接地,母线侧D7/D8作为双侧电流加入点。

注:当母线侧D7/D8作为电流加入点时,运行母线和电流加入点只有G1/G3和G2/G4的刀口安全距离,可将线路侧D9/D10作为电流加入点,使人员远离母线隔刀;如果电流加入点UG较高,也可并接泄流电阻R,增加为两点接地。

4)电厂侧采用(调压器+移相器+升流器)设备升流,电网侧采用(调压器+升流器)设备升流,两侧分别在A/B相加入(母线→线路)方向电流I1,使保护装置电流I2≥50 mA能够稳定显示,然后调整移相器,当Φ电=Φ网,I1电=I1网时模拟母线区内故障;当Φ电=-Φ对,I1电=I1网时模拟母线区外故障。

注:UΦ和I1换相可对C相加入电流。

5)光纤纵差保护和光纤距离保护装置上观察显示数值,保护盘柜端子上高精度双卡钳相位表测量电流方向幅值,显示和测量两组数据应一致,保护装置的动作行为应正常。

6)光纤距离保护由于通流缺少电压量,阻抗方向元件无法校对,由于纵差和距离保护CT极性均应遵循母线指向线路的原则,所以,可在模拟区内故障时,利用纵差CT-I2比对校核距离CT-I2相位;但是,特别注意纵差保护双侧CT极性均接反由线路指向母线,纵差保护也能够正确动作,此种情况就需要利用极性试验法校核比对。

注:容量1 kVA移相器可方便选择,220 kVCT变比1 600/1,可使I1≥80 A/I2≥50 mA;而对于550 kVCT变比3 000/1,如果不能使I1≥150 A/ I2≥50 mA,则应选择容量2 kVA移相器,可使I2≥100 mA;如移相器容量允许,应使I2≥100 mA,满足向量和差电流检查时试验电流标准;至少应使I2≥50 mA,满足保护装置能够精确稳定显示。

2.6 母线保护通流

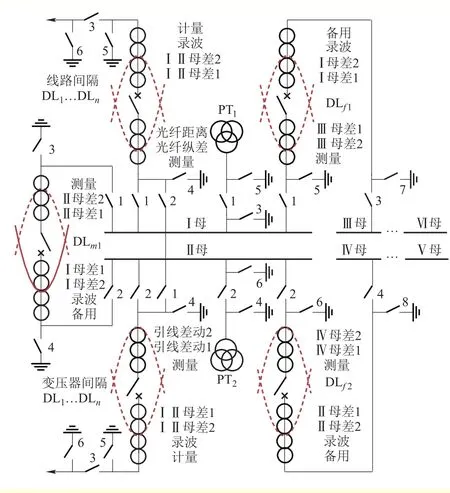

母线保护通流以一个双母分段试验单元进行,扩建时Ⅰ/Ⅱ段作为Ⅲ/Ⅳ段、Ⅲ/Ⅳ段作为Ⅴ/Ⅵ段校核比对参考,增加母线分段时选择分段断路器间隔对接,线路、主变、辅助变、电抗器定义为出线间隔DLn,Ⅰ/Ⅱ、Ⅲ/Ⅳ、Ⅴ/Ⅵ段母联定义为双母小差电流选向间隔DLm;Ⅰ/Ⅲ、Ⅱ/Ⅳ、Ⅲ/Ⅴ、Ⅳ/Ⅵ分段定义为分段间电流选向间隔DLf。

图1 线路通流试验接线图Fig.1 Wiring for the current test

(1)新建变电站没有运行设备停电隔离,应对全部间隔通流(见图2)

1)试验前合上所有DLn间隔地刀D5/D6,断开隔刀G3;断开DLf1/DLf2,合上地刀D7/D8;断开母线Ⅰ/Ⅱ母PT隔刀G1/G2,合上地刀D5/D6,做好通流母线与外部所有间隔的安全隔离。

2)选择间隔DL1固定不变,拆除地刀D5接地端子接地线,作为ABC相电流I1加入点;选择另一间隔DLn合上地刀D5,作为电流I1流出点;合跳相应断路器和刀闸,形成DL1→Ⅰ母→DLm1→Ⅱ母→DLn→地网的路径,模拟Ⅰ/Ⅱ母线区外故障流过穿越性电流,母线大差和Ⅰ/Ⅱ母小差保护均不应动作,依次完成所有DLn间隔的试验。

3)选择固定间隔DL1不变,拆除地刀D4/D5接地端子接地线,作为ABC相电流I1加入点;选择另一间隔DLn,拆除地刀D5接地端子接地线;DL1间隔D4和DLn间隔D6接地端子用试验导线短接;合跳相应断路器和刀闸,形成DL1→短接线→DLn→Ⅱ母→DLm1→Ⅰ母→PT1-D3→地网的路径,模拟Ⅰ母区内故障各间隔电流均流向Ⅰ母,母线大差保护不应动作,Ⅰ母小差保护应动作,依次完成所有DLn间隔的试验;同理模拟Ⅱ母区内故障应得到相同的试验结果。

图2 双母三分段母线保护配置Fig.2 Double bus three-segment protection configuration

4)参照步骤2),形成DL1→Ⅰ母→DLf1→Ⅲ母→DLn→地网的路径,模拟Ⅰ/Ⅲ母线区外故障流过穿越性电流,Ⅰ/Ⅲ母线大差和小差保护均不应动作;同理模拟Ⅱ/Ⅳ母线区外故障应得到相同的试验结果。

5)参照步骤3),形成Ⅰ母DL1→短接线→Ⅲ母DLn→Ⅲ母→DLf1→Ⅰ母→PT1-D3→地网的路径,模拟Ⅰ母区内故障各间隔电流均流向Ⅰ母,母线大差保护不应动作,Ⅰ母小差保护应动作;同理Ⅱ母区内故障应得到相同的试验结果。

6)上述试验步骤中母线大差保护均不应动作,只有在倒母线操作运行方式,母联DLm合闸,任一DLn间隔双母隔刀G1/G1同时合闸时,母线大差保护方可动作。

7)试验同时在母差保护装置上观察显示数值,保护盘柜端子上高精度双卡钳相位表测量电流方向幅值,显示和测量两组数据应一致,保护装置的动作和报警应正常。

注:对于220 k V——CT变比1 600/1,500 kV——CT变比3 000/1,均应使I2≥100 mA,满足向量和差电流检查时,试验电流I2≥100 mA的标准;同时应使I2≥母差动作电流ICD,当ICD定值较大时,可改小定值检验母差保护是否出口。

(2)运行变电站扩建母线和间隔,需要运行设备停电隔离,只对所需部分间隔通流

运行母线所有间隔已完成通流试验,或已经带负荷试验验证,新扩建间隔应按照运行母线CT接线原则严格执行,试验目的就是比对校核新老系统CT极性和保护配合正确性。

1)扩建系统加入运行前,应选择合适的时间窗口,至少分别停运1段运行母线和1个DLn,需短时停运母差保护,做好安全隔离措施。

2)当双母线运行单母停运时,除DLm/DLf停运母线所有DLn均可保持运行,不影响机组和线路的正常运行;当停运母线所有DLn同时运行,无法选择1个DLn停运时,可以首选正常运行不投入的电抗器,或次选DLm/DLf可兼作DLn的功能,作为停电DLn通流。

3)对于新扩建线路间隔,首先按照3.1节方法完成线路通流试验。

4)对于新扩建主变、辅助变和电抗器间隔,其间隔可能配置架空线引线、电缆引线和SF6圆筒引线差动保护,差动一侧CT安装在变压器高压侧套管内,由于上述设备均为感性阻抗元件,无法进行直接通流试验,首先按照“AP1000核电发变组短路阻抗法通流试验研究”[6]完成试验;然后以同一母线段1个停运间隔DLn为参考和新间隔DLn之间通流,比对校核新间隔接入母差保护CT接线极性即可。

5)对于扩建母线增加分段,首先完成扩建母线段通流试验,然后以单母停运母线为参考和扩建母线之间通流,校核新增DLf3/DLf4或DLf5/ DLf6CT接线极性即可。

3 现场经验反馈

3.1 案例一

海阳核电220 kV电源系统,由于线路光纤纵差保护电厂侧CT极性接反,在1号机组2台辅助变并联第三次空载冲击试验时,激磁涌流导致线路越级误动跳闸。

原因分析:变压器空载冲击电流受其电磁能量转换、铁芯饱和程度、合闸瞬间电压相角等多种因素影响,电流幅值大小具有较大离散性和随机性,空载冲击电流的这一特性[7],导致这起越级误动跳闸事件具有极强的隐蔽性,是一个不宜被发现的隐患。

问题在于线路保护目前普遍采用光纤通道取代原来的高频通道,原来的线路高频相差和高频闭锁距离保护按继保规程需进行双侧通道联调试验,即用示波器检测双侧电流波形相位,模拟线路区外和区内故障,检查保护装置动作行为是否正确;而采用光纤通道后就无法用示波器进行此项试验,在许继、四方和南瑞等线路保护厂家调试大纲中,只有单端保护调试、单侧光纤通道自环和双侧光纤通道交换试验内容,CT变比/极性和保护方向配合的正确性只能等最后的带负荷试验验证。

解决措施:修改就地端子箱接线,调整CT出线极性,按照线路单侧施加单相参考相位电压的通流试验方法重新试验。

3.2 案例二

三门核电500 kV电源系统受电,受电操作检查时才发现两条500 kV线路一次设备和二次保护间隔位置交叉。

原因分析:施工图纸设计间隔编号排序错误,也未经线路通流试验,间隔交叉未能发现。

解决措施:修改间隔编号使双侧一二次设备对应,按照线路单侧施加单相参考相位电压的通流试验方法重新试验。

3.3 案例三

海阳核电500 kV母差保护通流试验时,发现母联CT分别接入南瑞和深瑞两个厂家不同原理保护装置极性错误。

分析原因:CT出线极性查线时,按照南瑞常规接线规则进行,仔细查验两套保护说明书,深瑞要求母联CT接入保护的极性正好和南瑞相反,导致CT极性接反。

解决措施:修改CT出线极性后,重新按照母线保护通流方法重新试验。

3.4 经验总结

上述案例事实说明,如果受电前提前进行通流试验,就可有效杜绝此类案例事件的发生。特别对于核电厂220 kV/550 kV重要的电源系统,不仅间隔数量众多,而且线路、变压器、电抗器、母联和分段间隔具有不同性质,母差保护和接入CT极性/变比之间又存在复杂的配合关系,通流应该作为系统受电前的必选试验。

通流不需要特殊试验设备,电气试验室设备均能满足试验容量要求,试验成本很低,试验难度较小;由于通流是在停电系统上模拟区内和区外故障电流,试验的灵活性和完整性远远大于带负荷试验,控制和保护功能便于全面得到验证;由于通流时间在电源系统受电前,可以提前发现保护安装和调试阶段存在的缺陷,并予以提前消除,有效避免不具备带负荷试验条件,又需要保护投入运行时出现的误动拒动问题。

4 结束语

通流试验和带负荷试验从原理上没有实质性差别,在核电厂外电源系统不具备带负荷试验条件时,完全可以替代和补充保护带负荷试验,经过通流试验,保护正确性得到验证,具备可靠投入条件,可以确保电源系统在空载或轻载工况长期安全稳定运行,另外等到后续电源系统具备带负荷试验条件时,还可以对通流试验结果再次验证。上述试验成果选题于核电调试现场,可为在建或扩建核电项目提供翔实的参考借鉴。

致谢

感谢海阳和三门核电调试联队提供经验反馈!

参考文献:

[1] DL/T 995-2006,继电保护和电网安全自动装置检验规程[S]:6-14.(DL/T 995-2006,Testing Regulations on Relay Protection and Stability Control Equipment[S]:6-14. )

[2] GB 50150-2006,电气装置安装工程电气设备交接试验标准[S]:26-27.(GB 50150-2006,Standard for Hand-over Test of Electric Equipment Installation Engineering[S]:26-27. )

[3] 许继. WXH-811A线路保护装置技术说明书:02-04.(XU Ji. Technical Specifications for WXH-811A Wire Protection Device: 02-04.)

[4] 杨晓敏. 电力系统继电保护原理及应用[M]. 北京:中国电力出版社,2006:168-171.(YANG Xiaomin. Principles and Applications of Power System Relay Protection [M]. Beijing:China Electric Power Publishing House,2006:168-171.)

[5] 季林. 气体绝缘组合式开关设备在核电厂的应用[J].中国核电,2012,5(2):161-165.(JI Lin. The Application of GIS Equipment in Nuclear Power Plant[J]. China Nuclear Power,2012,5(2):161-165.)

[6] 吴炳晨. AP1000核电发变组短路阻抗法通流试验研究[J]. 智能电网,2015,03 (08): 737-743.(WU Bing-chen.(Study on the Injection Current Test of AP1000 Nuclear Power Generator Transformer Unit Based on Short-circuit Impedance[J]. Smart Grid,2015,3(8):737-743.)

[7] 傅伟. 多台变压器空载合闸励磁涌流极其抑制方案的研究[J]. 电力系统保护及控制,2015,43 (01):28-32.(FU Wei. Study on No-load Closing in Rush Current of Transformer Group and Suppression Measures [J]. Power System Protection and Control,2015,43(1):28-32.)

Study on Load Replacing Test for Offsite Power System Relay Protection in Nuclear Power Plant

WU Bing-chen

(CPI Power Engineering Co., Ltd., Shanghai 200233, China)

Abstract:When the 220 kV power supply system of Haiyang NPP is on, the load is very small for more than a year during the early commissioning stage. The condition that the power grid protection system cannot be connected to the grid until load test is not available. In view of the common test problem, load test for the 10 kV busbar load of the 220 kV power system is firstly discussed. Then the test cost, difficulties and limitations are analyzed. When load test is hard to carry out for 500 kV power system, the solution of static current test is studied and put forward to replace and supplement the load test.

Key words:relay protection; primary injection current; connection polarity; current direction

中图分类号:TM623

文献标志码:A

文章编号:1674-1617(2016)01-0005-07

收稿日期:2015-10-25

作者简介:吴炳晨(1962—),男,本科,高级工程师,从事核电厂和电网调试技术研究。