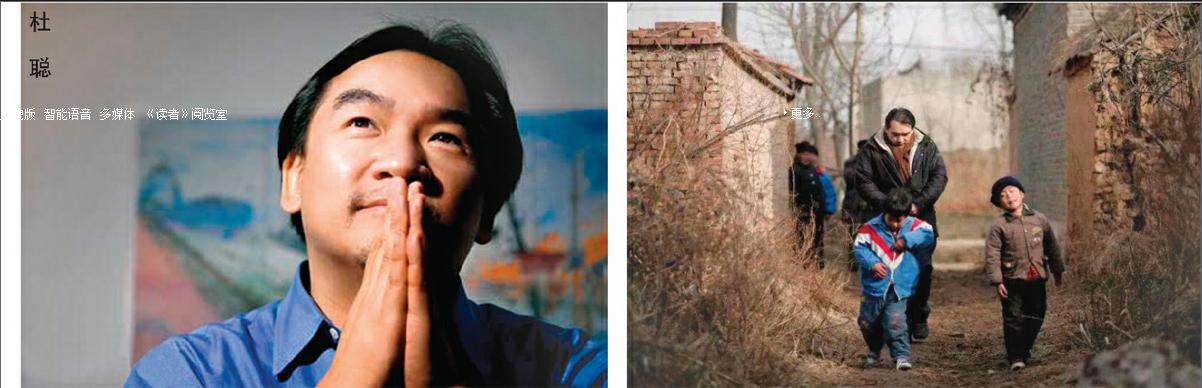

两万个穷孩子的“富爸爸”

陈墨

48岁的杜聪过着两种截然不同的生活。

一种生活高入云端:与洛克菲勒的曾孙女喝下午茶;受白先勇之邀,和林青霞一起听昆曲;白天在大到可以打乒乓球的阳台上读书,晚上看烟花在温哥华海港绽放。他的事业得到李兆基和克林顿的支持,他的大幅照片被挂在法国国家巴黎银行总部大堂的墙上。

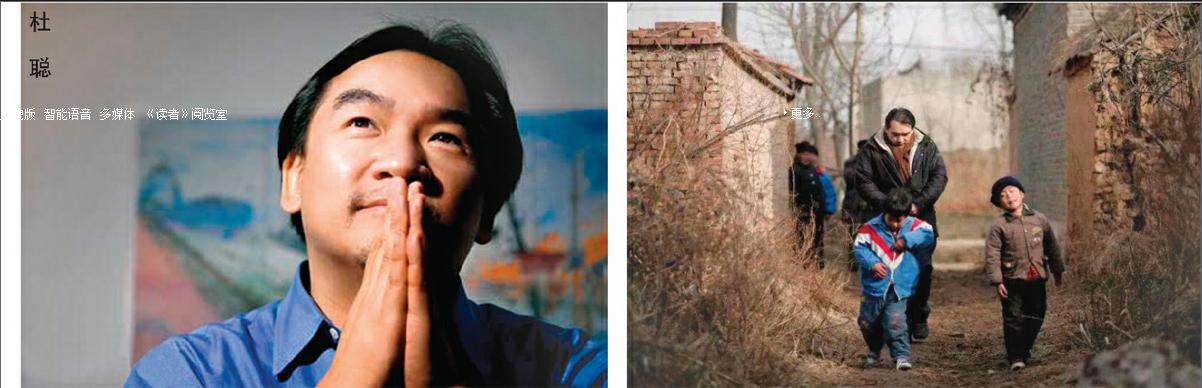

另一种生活显得过于接地气:带着脸蛋通红的孩子,在满是沙砾的农家院里转着圈跳舞;坐在脱了漆的桌边,操着有香港口音的河南话与老大娘聊天;跟着孩子一起走过枯草满地的乡村土路,和志愿者一起吃塑料袋装的熟食,用一次性杯子喝饮料。

1998年,曾任华尔街一家投行副总裁的杜聪在家乡香港成立了智行基金会,资助了河南、安徽、云南等10个省的2万多名“艾滋遗孤”读书。为此,他获得有“亚洲诺贝尔奖”之称的拉蒙·麦格赛赛奖。

前不久的一个周末,在一场与合作伙伴的“高大上”见面会后,杜聪与5个前来帮忙的在京受助大学生吃晚饭。脱下笔挺西装,去掉头顶的光环,这个头发稀疏、身材矮胖的中年人挽起袖子,不由分说地把盘底的菜摊派到每个人碗里,要求“光盘行动”。合影时,他喊出惯用口号:“杜聪肥不肥?”大家咧嘴笑道:“肥!”

乐于自嘲的杜聪曾是华尔街的青年才俊。他中学时,从香港移民到美国,先后从哥伦比亚大学、哈佛大学毕业后,如愿进入投行工作,29岁便成为法国一家银行的副总裁。直到21年前,他调职香港,因项目原因赴内地农村考察,从此人生发生了重大转折。

在河南农村,他一连走访了好几个村子,有的村子几乎家家都有艾滋病病人。“我从未遇到一个小小的地方竟有这样大的苦难。一户人家老中青三代受到‘贫困‘疾病‘歧视的三重打击。”杜聪回忆当时的情景。

20世纪末,河南一些农村遭遇了一场后来被称为“血祸”的艾滋病病毒感染潮。一些贫困农民卖血补贴家用,很多血站非法经营,共用针头,甚至在提取血浆后,把被污染的血液注回卖血者体内,导致许多农民感染上艾滋病病毒。

一位父母都被艾滋病病毒感染的大学生告诉杜聪,小时候,经常见到爸妈和同村人一起进城“献血”。另一位受智行资助的学生忆起儿时说,妈妈每次进城都带回来一个面包,自己在享受之余高兴地和小朋友攀比。后来才知道,这是妈妈卖血后得到的营养品。

做过志愿者的杜聪对艾滋病并不陌生。20世纪80年代,杜聪刚移民到美国,那时还没有HIV和AIDS这两个名称,只知道很多人死于同一种怪病。与他亲近的中学老师因此丧命,患病的学生也被家长联名赶出学校。

令杜聪惊讶的是,时隔10多年,即便在艾滋病多发的河南村庄,依然有很多人没听说过这种病。他担心美国当年的悲剧再次上演,回到香港后,他毫不犹豫地成立了智行基金会。后来他干脆不顾家人反对,辞掉了投行的工作,全职做公益活动。

当时,艾滋病仍被视为禁区,杜聪不得不像“打游击”一样去农家走访,运用私人关系低调筹资。

从2002年起,智行基金会开始资助受艾滋病影响的儿童上学,人数从第一学期的127个,很快增加到近400个。他从不预定名额,每到一个村,凡是符合资助条件的家庭都帮,防止家长为了争夺资助名额带孩子“扮惨”。

杜聪要求工作人员家访时不能直接给钱,带人参观基金会为帮扶受艾滋病影响的家庭而开办的环保袋工厂时,也严格要求来访者不能当场掏钱购买。

在他看来,慈善绝非施舍,“不要剥夺他们的尊严”。从那时起,从没为钱发过愁的杜聪开始做噩梦,梦见自己筹不到钱了,不得不跟孩子说“明天起,你们又没有学上了”。

现在,智行基金会已经获得众多国内外大品牌的稳定支持,杜聪有时仍忍不住在微博上吐苦水:“当你有几千个孩子要养,他们大部分还在读初中或小学的时候,你就知道,什么都缺。”

杜聪每年要在高校、公益组织和企业进行四五十场演讲,经常要在全世界飞来飞去筹资。员工们最受不了的是,“工作狂”杜聪白天太忙了,时常在深夜一两点钟组织开会。而杜聪一直坚持的是,亲自面试每一个申请资助的大学生。

“他们将来事业有成时,上学这份钱的意义已经不大了,但他们或许会记住这次谈话。”他说。

那是个五一假期的夜晚,杜聪的声音有些疲惫,他参加了一整天的基金会迎新活动,还要继续与每位大学生面谈。他希望,“借此培养他们的社会责任心,继续帮助更多的人”。

从2005年起,每年暑假都有一两百位受助大学生回到家乡,进行家访,并开设兴趣班,以自身经历鼓励“艾滋遗孤”。

杜聪自豪地说起,现在智行的全职员工,有70%是以前受过资助的孩子,有几个已经做到了项目主管。

他常在微博上“晒幸福”:他曾担心活不下来的孩子学了中医,还监督他控制血糖;以前吃不饱饭的孩子学会了烤面包,还在世界级的烤面包比赛中获了奖;原来上不起学的孩子毕业后回到家乡贷款创业,帮扶受艾滋病影响的老乡……杜聪甚至作为证婚人、“叔叔”、“爸爸”,参加了不少“智行孩子”的婚礼。“对一个没有亲生孩子的人来说,能不断地嫁女儿和娶媳妇,是福气。当然,我宁愿把福气还给他们的亲生父母。”他在微博上感慨。

杜聪坦陈,刚开始做慈善时,压力大于快乐。一位病床上的母亲,瘦得肋骨凸出,眼窝深陷。去世前两三天,她双眼亮亮地盯着杜聪,求他照顾好自己的孩子。

去年夏天的一天,杜聪坐在咖啡厅,拿着一张格子稿纸,边看边哭。那是那个被托付的孩子,从监狱写给他的回信。

歪歪扭扭的字迹写着:“本来我刚入狱的时候就想跟您联系,但是我没脸,是我辜负了您对我的期望……自从母亲去世之后,我就彻底地变了。我恨,我恨所有的一切,我不愿母亲离开我,我想把她留住。”

他常说:“每一个孩子的失败,也是我们工作的失败。”他眼见那些孩子背负的苦难太重,觉得自己能做的事情太少,一度濒临崩溃,在夜里痛哭。

朋友的开导帮他渐渐摆平了心态,他把智行资助的孩子称为“小海星”,寓意是:海滩上搁浅了数不清的海星,尽管它们无法被一一抛回大海,但每救一个,对被救的那只海星来说,都是有意义的。

杜聪说,他在等那个写信的孩子出狱,因为“每个人都值得多拥有一次机会”。他每天抽时间和孩子们在QQ、微信上互动,帮助他们选专业,帮忙介绍实习机会,甚至给他们传授恋爱心得,为孩子“树立一个正面的长辈形象”。

对低龄儿童,杜聪发起艺术疗伤项目,通过画画、歌舞等方式帮助孩子消解悲伤。

令他印象深刻的是,一位上学前班的小女孩画了一组连环画。画上,她对躺在病床上的妈妈说:“妈妈,不如你卖了我吧。卖了我,就有钱买药来治你的病了。”紧接着的另一幅中,她说:“妈妈,不要紧的,长大以后,我会回来找你的。”

从2005年开始,智行每年组织夏令营。在杜聪和工作人员的带领下,这些农村艾滋病家庭的孩子,有机会来到北京、上海和香港,参观企业、学校、博物馆,第一次出远门,第一次喝咖啡、吃意大利面,第一次在五星级大酒店喝下午茶。

“给穷孩子看富人的生活不一定是坏事,”杜聪说,“让他们知道有人是这样生活的,然后告诉他们,要过这样的好日子,得靠自己的努力去奋斗,给孩子们树立奋斗的目标。”

在现实中,人们对艾滋病的歧视依然存在。夏令营时一些孩子曾遭到工作人员的白眼,一家餐厅的老板直接拒绝他们用餐。有一个感染了艾滋病病毒的学医的学生在微博上吐槽:“尽管明知不会传染,接诊艾滋病患者后,老师还是让我们赶紧洗手,我也只能把自己的秘密藏得更深。”

杜聪觉得,某种程度上,他能够理解那些孩子的心情。刚移民到美国时,读中学的杜聪也曾被排斥,早年间父母离异让他觉得孤立无援。

“我也有各种被歧视的经历。”杜聪大声说,“社会不可能一下子改变,不只是艾滋病患者,丑、穷、胖、矮、同性恋……每个人都有被歧视的点,勇于面对不代表就不被歧视,而是不被别人的歧视伤害。”

曾经,这位投行副总裁的梦想是,退休后在瑞士林间买一栋小木屋,安静地享受生活。而今,他希望自己的公益理念广泛传播,让公益通过一个环保袋、一个面包,进入人们的生活。

他在微博上转发香港导演许鞍华的一句话,向所有人发问:“你所处的时代,有什么特别看不顺眼的,你去尽力把它改变,那也就接近黄金时代了。你活在你的黄金时代吗?”

(山 高摘自《中国青年报》2016年5月4日)